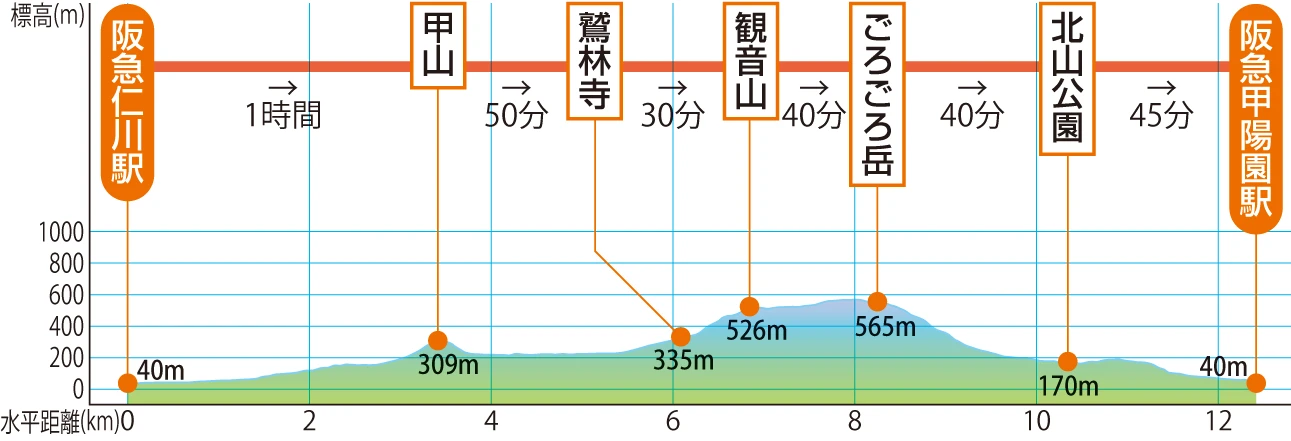

甲山からごろごろ岳を経て北山公園へ

コース難易度

中級

- 日帰り

- 4時間25分

- 12.4km

コースガイド

散策コースとアップダウンを交えた適度なハイキングコース

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

日帰り |

歩行時間 |

4時間25分 |

歩行距離 |

12.4km |

最大高低差 |

525m |

水場 |

なし |

トイレ |

北山貯水池 |

六甲山の東側に位置する甲山周辺は、なだらかに起伏する丘陵地で、初心者でも気軽に歩けるエリアです。本コースの場合、途中の北山貯水池から北山公園へショートカットすれば、子ども連れでも楽しめる散策気分のショートコースになります。

阪急仁川駅から仁川に沿って上流へ。突き当りで橋を渡り階段を登ると「地すべり資料館」があります。この一帯は、1995年の阪神・淡路大震災の際に、大規模な地滑りが発生した場所で、館内では地すべりのメカニズムや、防止のための工法などが紹介され、入館は無料です。資料館西側は地すべりが起きた土地を修復し、公園として整備されていて、地元ボランティアの方々が鎮魂の気持ちを込めてシバザクラを育てています。4月中旬頃にはピンクや白の花々が一面に斜面を彩ります。

資料館前の広場北西にある階段を登り、甲山森林公園内を通り抜け、甲山自然の家の前から甲山へ登ります。甲山の山頂は広々とした平坦地ですが、展望はありません。南へ下れば神呪寺、西へ下れば直接北山貯水池のほとりに出ます。

北山貯水池の周囲には多くの桜が植えられ、春はとても華やかに彩られます。池の南側を西へ向かう途中で後ろを振り返ると、水面越しに甲山の優美な山容が見えます。

貯水池西端から流れに沿って北西へ進み、バス道を横切って鷲林寺交差点を西へ。鷲林寺境内の奥から登山道が始まります。沢道と尾根道があります。

観音山は、眼下に甲山を見おろし、北摂方面を一望する絶景のピークです。ここから奥池方面への道をたどり、途中でごろごろ岳との分岐を南に向かいます。ルートはしっかりしていますが、枝道が多いので注意しましょう。ごろごろ岳はすぐ山頂付近まで宅地造成され、残念ながら展望はありませんが、立派な石碑があります。

山頂のすぐ南で、奥池へ下る車道、南へ向かう境界尾根の道、南東へ向かう苦楽園尾根の分岐となっています。苦楽園尾根は最短距離で下れるコースですが、部分的に急な箇所もあるので、慎重に。住宅街の端に出て、中学校前を北へ折れ、川を渡って東へ下ると北山公園に出ます。園内を通り抜けて銀水橋へ下り、阪急甲陽園駅に向かいます。

阪急仁川駅から仁川に沿って上流へ。突き当りで橋を渡り階段を登ると「地すべり資料館」があります。この一帯は、1995年の阪神・淡路大震災の際に、大規模な地滑りが発生した場所で、館内では地すべりのメカニズムや、防止のための工法などが紹介され、入館は無料です。資料館西側は地すべりが起きた土地を修復し、公園として整備されていて、地元ボランティアの方々が鎮魂の気持ちを込めてシバザクラを育てています。4月中旬頃にはピンクや白の花々が一面に斜面を彩ります。

資料館前の広場北西にある階段を登り、甲山森林公園内を通り抜け、甲山自然の家の前から甲山へ登ります。甲山の山頂は広々とした平坦地ですが、展望はありません。南へ下れば神呪寺、西へ下れば直接北山貯水池のほとりに出ます。

北山貯水池の周囲には多くの桜が植えられ、春はとても華やかに彩られます。池の南側を西へ向かう途中で後ろを振り返ると、水面越しに甲山の優美な山容が見えます。

貯水池西端から流れに沿って北西へ進み、バス道を横切って鷲林寺交差点を西へ。鷲林寺境内の奥から登山道が始まります。沢道と尾根道があります。

観音山は、眼下に甲山を見おろし、北摂方面を一望する絶景のピークです。ここから奥池方面への道をたどり、途中でごろごろ岳との分岐を南に向かいます。ルートはしっかりしていますが、枝道が多いので注意しましょう。ごろごろ岳はすぐ山頂付近まで宅地造成され、残念ながら展望はありませんが、立派な石碑があります。

山頂のすぐ南で、奥池へ下る車道、南へ向かう境界尾根の道、南東へ向かう苦楽園尾根の分岐となっています。苦楽園尾根は最短距離で下れるコースですが、部分的に急な箇所もあるので、慎重に。住宅街の端に出て、中学校前を北へ折れ、川を渡って東へ下ると北山公園に出ます。園内を通り抜けて銀水橋へ下り、阪急甲陽園駅に向かいます。

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

六甲・摩耶 須磨アルプス 2025

六甲・摩耶 須磨アルプス 2025