【近畿】の登山コースガイド

近畿

検索結果171件中

1-20件

-

女人道

- 日帰り

- 6時間30分

- 15.4km

女人道

- 日帰り

- 6時間30分

- 15.4km

女人堂バス停下車。バス停前の不動坂口女人堂は、高野七口の中で、現存する唯一の女人堂です。まずは弁天岳に登ったのち、高野山の表玄関口、高野山大門に下ります。車道を横切り、お助け地蔵参道経由で相の浦口女人堂跡へ。谷を渡ると、背後から弁天岳がせり上がり、伐採地の上水峠に到着します。しばらく緩やかな起伏が続き、ろくろ峠の大滝口女人堂跡に下ります。小辺路ルートの林道を右に進み、薄峠手前の分岐を左下へ。やがて、今なお厳しい修行が続けているという円通律寺参道に出ます。参道を右へ、次の分岐を左に登って、大峰口女人堂跡の弥勒峠へ。緩やかな起伏の尾根道が続いた後、急斜面を下ると、中の橋駐車場に降り立ちます。ここで車道を摩尼トンネル方面に進み、トンネル手前の山道を左に登り、摩尼峠経由で奥の院峠を目指します。奥の院峠を直進、これより高野三山で呼ばれる摩尼山、楊柳山、転軸山を登ることになります(高野三山(コースガイド)参照)。高野山森林公園から鴬谷の集落を抜け黒河口女人堂跡へ。すぐの路地を右に入り、女人堂バス停に帰り着きます。女人堂バス停下車。バス停前の不動坂口女人堂は、高野七口の中で、現存する唯一の女人堂です。まずは弁天岳に登ったのち、高野山の表玄関口、高野山大門に下ります。車道を横切り、お助け地蔵参道経由で相の浦口女人堂跡へ。谷を渡ると、背後から弁天岳がせり上がり、伐採地の上水峠に到着します。しばらく緩やかな起伏が続き、ろくろ峠の大滝口女人堂跡に下ります。小辺路ルートの林道を右に進み、薄峠手前の分岐を左下へ。やがて、今なお厳しい修行が続けているという円通律寺参道に出ます。参道を右へ、次の分岐を左に登って、大峰口女人堂跡の弥勒峠へ。緩やかな起伏の尾根道が続いた後、急斜面を下ると、中の橋駐車場に降り立ちます。ここで車道を摩尼トンネル方面に進み、トンネル手前の山道を左に登り、摩尼峠経由で奥の院峠を目指します。奥の院峠を直進、これより高野三山で呼ばれる摩尼山、楊柳山、転軸山を登ることになります(高野三山(コースガイド)参照)。高野山森林公園から鴬谷の集落を抜け黒河口女人堂跡へ。すぐの路地を右に入り、女人堂バス停に帰り着きます。 -

高野三山

- 日帰り

- 3時間20分

- 8km

高野三山

- 日帰り

- 3時間20分

- 8km

奥の院前バス停下車。中の橋参道から奥の院参道を経て、御廟橋へ。水向地蔵脇に高野三山巡りの石碑があり、ここから高野三山巡りをスタートします。石碑の指し示す方向に従って、谷沿いの道を奥の院峠へ。左右の道が女人道で、左にとって高野三山の一山目の摩尼山山頂を目指します。如意宝珠が祀られる摩尼山を後に、緩やかな起伏が続く女人道をたどります。黒河峠を直進、急斜面を登り切ると高野三山最高峰の楊柳山に到着します。 なおも女人道を進み、北西尾根を一気に下って子継峠へ。右の道は豊臣秀吉が馬で駆け下ったとされる黒河道で、ここでは左の広谷沿いの道を下ります。一本松分岐で車道を横断、三山目の転軸山を目指します。やがて弥勒菩薩が祀られる転軸山に到着。南から西尾根を急下降、シャクナゲ園を経て中之橋霊園へ。霊園内の管理棟前を通り抜け、奥の院参道から中の橋を経て奥の院前バス停に戻ります。奥の院前バス停下車。中の橋参道から奥の院参道を経て、御廟橋へ。水向地蔵脇に高野三山巡りの石碑があり、ここから高野三山巡りをスタートします。石碑の指し示す方向に従って、谷沿いの道を奥の院峠へ。左右の道が女人道で、左にとって高野三山の一山目の摩尼山山頂を目指します。如意宝珠が祀られる摩尼山を後に、緩やかな起伏が続く女人道をたどります。黒河峠を直進、急斜面を登り切ると高野三山最高峰の楊柳山に到着します。 なおも女人道を進み、北西尾根を一気に下って子継峠へ。右の道は豊臣秀吉が馬で駆け下ったとされる黒河道で、ここでは左の広谷沿いの道を下ります。一本松分岐で車道を横断、三山目の転軸山を目指します。やがて弥勒菩薩が祀られる転軸山に到着。南から西尾根を急下降、シャクナゲ園を経て中之橋霊園へ。霊園内の管理棟前を通り抜け、奥の院参道から中の橋を経て奥の院前バス停に戻ります。 -

高野山発見の道

- 日帰り

- 7時間50分

- 19.2km

高野山発見の道

- 日帰り

- 7時間50分

- 19.2km

星のくにバス停から国道を北にとって、すぐの三差路を右上へ。天辻峠に出て、一気に登って大日山に登ります。大日山を後に、稜線道を西に下り、送電鉄塔下へ。行者山、唐笠山を眺めた後、急坂を下って、舗装林道の出屋敷峠を横切ります。白石山、松村山、セト山と緩やかな起伏が続き、紀和峠へ。周辺は、春にはミツバツツジの花回廊となります。紀和峠を急登して、高塚、スナダラリ峠、城本山、牛のタワ、鐘割峠へと、しばらく小さなアップダウンが続きます。 やがて大峰主稜線の眺望が左手に開け、舗装道と合流、すぐに高野山と野迫川村との車道分岐の天狗木峠に到着します。斜め左の登山道を陣ヶ峰へ。祠の前を左にとると陣ヶ峰山頂に着きます。樹林のすき間越しに高野の峰々を望むことができます。祠前に戻り、西尾根の踏み跡の薄い道を一気に下って、車道に下ります。桜峠を経て奥の院前バス停に向かいます。星のくにバス停から国道を北にとって、すぐの三差路を右上へ。天辻峠に出て、一気に登って大日山に登ります。大日山を後に、稜線道を西に下り、送電鉄塔下へ。行者山、唐笠山を眺めた後、急坂を下って、舗装林道の出屋敷峠を横切ります。白石山、松村山、セト山と緩やかな起伏が続き、紀和峠へ。周辺は、春にはミツバツツジの花回廊となります。紀和峠を急登して、高塚、スナダラリ峠、城本山、牛のタワ、鐘割峠へと、しばらく小さなアップダウンが続きます。 やがて大峰主稜線の眺望が左手に開け、舗装道と合流、すぐに高野山と野迫川村との車道分岐の天狗木峠に到着します。斜め左の登山道を陣ヶ峰へ。祠の前を左にとると陣ヶ峰山頂に着きます。樹林のすき間越しに高野の峰々を望むことができます。祠前に戻り、西尾根の踏み跡の薄い道を一気に下って、車道に下ります。桜峠を経て奥の院前バス停に向かいます。 -

高野山から十津川へ

- 2泊3日

- 16時間20分

- 41.5km

高野山から十津川へ

- 2泊3日

- 16時間20分

- 41.5km

【1日目】 千手院橋バス停から金剛三昧院入口碑の建つ参道を南下、次の三差路を右にとって、大滝口女人堂跡のろくろ峠に登ります。しばらく林道を歩き薄峠を左折して、大滝への古道を下ります。御殿川にかかる橋を渡ってから馬殺し坂を経て大滝集落へ。緩やかな登りが続き、左から高野龍神スカイラインが合流、しばらく車道を歩きます。水ヶ峰の古道を一気に登って水ヶ峰旅籠跡へ。山腹を絡むと、タイノ原林道が合流します。何度か林道と古道が交差し、やがて平辻を経て大股集落に下ります。 【2日目】 大股橋を渡り、つづら折れの急坂を登っていきます。やや登りが緩やかになった頃、萱小屋跡に到着します。なおも緩やかな登りが続き、檜峠へ。夏虫山への道を右に分け、山腹を絡むと六字名号碑の立つ四ツ辻に出ます。直進は伯母子岳、右は護摩壇山ですが、ここでは左の伯母子峠へ。 峠から右へ20分ほどで、伯母子岳山頂に到着します。山頂からは護摩壇山をはじめとする奥高野の山々、大峰山脈の眺望が開けています。峠に戻って、五百瀬方面へ。自然林の山腹道を緩やかに下っていくと、旅籠跡の石垣跡が残る上西旅籠跡に到着。尾根道に入って、水ヶ元茶屋跡からのつづら折れの石畳道を経て、待平屋敷跡へ。やがて急坂道となり、伯母子岳登山口の車道に降り立ちます。三田谷橋を渡り、五百瀬トンネルを抜けてしばらく歩けば三浦口バス停です。 【3日目】 三浦口バス停の先に進んで右に折れ、吊橋の船渡橋を渡ると、三浦峠への登りにかかります。しばらくして防風林の巨木がそびえる吉村家跡へ。つづら折れの急坂が続き、湧き水の三十丁の水場に到着。のどの渇きを潤したのち、山ひだをトラバース、展望の良い三浦峠へ向かいます。 峠を南に下って西中方面へ。途中、地蔵菩薩が祀られる古矢倉跡、出店跡を経て、樹林帯の中を緩やかに下っていきます。矢倉観音堂まで下れば、西中バス停まであとわずかとなります。バス停から十津川温泉まではひたすら舗装道が続くため、時間を見ながらバスを利用しても良いでしょう。【1日目】 千手院橋バス停から金剛三昧院入口碑の建つ参道を南下、次の三差路を右にとって、大滝口女人堂跡のろくろ峠に登ります。しばらく林道を歩き薄峠を左折して、大滝への古道を下ります。御殿川にかかる橋を渡ってから馬殺し坂を経て大滝集落へ。緩やかな登りが続き、左から高野龍神スカイラインが合流、しばらく車道を歩きます。水ヶ峰の古道を一気に登って水ヶ峰旅籠跡へ。山腹を絡むと、タイノ原林道が合流します。何度か林道と古道が交差し、やがて平辻を経て大股集落に下ります。 【2日目】 大股橋を渡り、つづら折れの急坂を登っていきます。やや登りが緩やかになった頃、萱小屋跡に到着します。なおも緩やかな登りが続き、檜峠へ。夏虫山への道を右に分け、山腹を絡むと六字名号碑の立つ四ツ辻に出ます。直進は伯母子岳、右は護摩壇山ですが、ここでは左の伯母子峠へ。 峠から右へ20分ほどで、伯母子岳山頂に到着します。山頂からは護摩壇山をはじめとする奥高野の山々、大峰山脈の眺望が開けています。峠に戻って、五百瀬方面へ。自然林の山腹道を緩やかに下っていくと、旅籠跡の石垣跡が残る上西旅籠跡に到着。尾根道に入って、水ヶ元茶屋跡からのつづら折れの石畳道を経て、待平屋敷跡へ。やがて急坂道となり、伯母子岳登山口の車道に降り立ちます。三田谷橋を渡り、五百瀬トンネルを抜けてしばらく歩けば三浦口バス停です。 【3日目】 三浦口バス停の先に進んで右に折れ、吊橋の船渡橋を渡ると、三浦峠への登りにかかります。しばらくして防風林の巨木がそびえる吉村家跡へ。つづら折れの急坂が続き、湧き水の三十丁の水場に到着。のどの渇きを潤したのち、山ひだをトラバース、展望の良い三浦峠へ向かいます。 峠を南に下って西中方面へ。途中、地蔵菩薩が祀られる古矢倉跡、出店跡を経て、樹林帯の中を緩やかに下っていきます。矢倉観音堂まで下れば、西中バス停まであとわずかとなります。バス停から十津川温泉まではひたすら舗装道が続くため、時間を見ながらバスを利用しても良いでしょう。 -

伯母子岳

- 日帰り

- 4時間45分

- 12.6km

伯母子岳

- 日帰り

- 4時間45分

- 12.6km

本コースはアプローチが良くないため、車利用がおすすめです。高野龍神スカイラインから分岐した奥千丈林道の東方面にある伯母子岳遊歩道入口からスタートです。 遊歩道に入ると、緩やかな起伏のブナ、ミズナラの原生林の道となります。口千丈山を越えると、正面前方に牛首の峰の眺望が開けてきます。牛首の峰の北山腹を絡み、深タワの分岐へ。左は伯母子峠に向かう遊歩道ですが、ここでは主稜線を急登、伯母子岳山頂を目指します。春にはドウダンツツジ、ヤマツツジの花が咲く道で、秋には紅葉が目を楽しませてくれます。伯母子岳山頂からの眺望は360度、西に牛首の峰から口千丈山、護摩壇山へと連なる山稜、南には鉾尖岳、崖又山、北には夏虫山、東には赤谷峰、その向こうに大峰連山が薄く霞んでいます。 帰路は山頂から東の伯母子峠へ。峠から左の伯母子岳の北山腹を絡み、深タワに出て口千丈山を経て伯母子岳遊歩道入口に戻ります。本コースはアプローチが良くないため、車利用がおすすめです。高野龍神スカイラインから分岐した奥千丈林道の東方面にある伯母子岳遊歩道入口からスタートです。 遊歩道に入ると、緩やかな起伏のブナ、ミズナラの原生林の道となります。口千丈山を越えると、正面前方に牛首の峰の眺望が開けてきます。牛首の峰の北山腹を絡み、深タワの分岐へ。左は伯母子峠に向かう遊歩道ですが、ここでは主稜線を急登、伯母子岳山頂を目指します。春にはドウダンツツジ、ヤマツツジの花が咲く道で、秋には紅葉が目を楽しませてくれます。伯母子岳山頂からの眺望は360度、西に牛首の峰から口千丈山、護摩壇山へと連なる山稜、南には鉾尖岳、崖又山、北には夏虫山、東には赤谷峰、その向こうに大峰連山が薄く霞んでいます。 帰路は山頂から東の伯母子峠へ。峠から左の伯母子岳の北山腹を絡み、深タワに出て口千丈山を経て伯母子岳遊歩道入口に戻ります。 -

護摩壇山・龍神岳

- 日帰り

- 4時間30分

- 11.6km

護摩壇山・龍神岳

- 日帰り

- 4時間30分

- 11.6km

護摩壇山バス停より、ごまさんスカイタワーの左横から遊歩道をスタートします。緩やかに高度を上げ、護摩壇山山頂へ。護摩壇山は源平屋島の戦いに敗れ、この地に逃れてきた平清盛の孫、平維盛が護摩を焚いて平家の行く末を占った山と伝えられています。展望が得られないため、東隣の龍神岳、耳取山まで足をのばします。龍神岳山頂からは、西に護摩壇山、南に鉾尖岳・崖又山の大パノラマが広がっています。さらに東に進み、林道を横断、耳取山へ。こちらは樹林に囲まれ、展望は期待できません。 護摩壇山山頂に戻り、南尾根を下ってブナ原生林の散策を楽しみます。高野龍神スカイラインを横断、ワイルドライフの森遊歩道へ。シロヤシオ・ヤマツツジの森を満喫。車道に下ってから六里ヶ峯分岐へ。ここを左にとって、護摩壇山森林公園ワイルドライフへ。広い芝地でひと休憩のち、再び遊歩道へ。五百原谷源流のモミ、ツガ、トチノキの森を抜け、護摩壇山バス停に戻ります。護摩壇山バス停より、ごまさんスカイタワーの左横から遊歩道をスタートします。緩やかに高度を上げ、護摩壇山山頂へ。護摩壇山は源平屋島の戦いに敗れ、この地に逃れてきた平清盛の孫、平維盛が護摩を焚いて平家の行く末を占った山と伝えられています。展望が得られないため、東隣の龍神岳、耳取山まで足をのばします。龍神岳山頂からは、西に護摩壇山、南に鉾尖岳・崖又山の大パノラマが広がっています。さらに東に進み、林道を横断、耳取山へ。こちらは樹林に囲まれ、展望は期待できません。 護摩壇山山頂に戻り、南尾根を下ってブナ原生林の散策を楽しみます。高野龍神スカイラインを横断、ワイルドライフの森遊歩道へ。シロヤシオ・ヤマツツジの森を満喫。車道に下ってから六里ヶ峯分岐へ。ここを左にとって、護摩壇山森林公園ワイルドライフへ。広い芝地でひと休憩のち、再び遊歩道へ。五百原谷源流のモミ、ツガ、トチノキの森を抜け、護摩壇山バス停に戻ります。 -

果無山脈縦走

- 1泊2日

- 11時間10分

- 22.7km

果無山脈縦走

- 1泊2日

- 11時間10分

- 22.7km

【1日目】 ヤマセミ温泉バス停から右手にヤマセミ温泉館を見送り、小森の集落へ。最奥の民家脇から果無越えの古道に入ります。果無越えは大塔宮こと護良親王が切目から十津川に向けて逃走した経路と伝えられています。一気に高度を上げ、主稜線の道を左へ。しばらくして和田の森に到着します。左手に林道が並行する縦走路が続きます。展望の良い伐採地を通過、まずはツツジ・松が茂る安堵山へ。護良親王が逃走に際し、ここまで登れば誰も追撃して来ないだろうと安堵したという故事が、その名の由来と伝えられています。 安堵山を後に、なおも縦走路を東へ。林道と出合った後、すぐに右手からスーパー林道龍神本宮線が合流します。左上の展望台からは、重畳と波打つ大塔山脈の眺望が開けており、これより詩情漂うブナ原生林の縦走路に入ります。 黒尾山を越えると、樹林のすき間から冷水山へと連なる山稜が開けてきます。主稜線を登り返し、冷水山山頂へ。春、シロヤシオの花が群生する山頂で、北側に展望が開けています。 山頂を後に、主稜線を東へ。ブナ・ヒメシャラ原生林の道をカヤノダン・公門の崩と進みます。北に進路を変えると、大峰の山稜が開けてきます。しばらく緩やかな起伏の縦走路を進みます。ブナの平と呼ばれるブナの原生林を左手に見送ると、ブナの平の峰に到着します。南側足元に八木尾谷の樹海が広がり、その向こうに、熊野川が薄く霞んでいます。今夜はこの付近で、テントを設営します。 【2日目】 ブナの平の峰を後に主稜線を東へ、春の新緑、秋の紅葉のプロムナードを楽しみます。石地力山山頂からは、果無山脈主稜線をはじめ、大峰山系の眺望が開けています。果無峠は熊野古道の小辺路が通る峠で、第17番の観音石仏が祀られています。右は熊野本宮大社方面ですが、ここでは左の十津川温泉方面に下ります。第18番観音石仏の先で大峰山脈の展望が開けています。 なおも下ると石仏三体を祀る観音堂に迎えられます。観音石仏に導かれながら、天空の郷、果無集落に下ります。急勾配の石畳を下って、二津野ダム湖畔へ。左にとって柳本の吊橋を渡り、トンネルを抜けるとホテル昴バス停はすぐです。【1日目】 ヤマセミ温泉バス停から右手にヤマセミ温泉館を見送り、小森の集落へ。最奥の民家脇から果無越えの古道に入ります。果無越えは大塔宮こと護良親王が切目から十津川に向けて逃走した経路と伝えられています。一気に高度を上げ、主稜線の道を左へ。しばらくして和田の森に到着します。左手に林道が並行する縦走路が続きます。展望の良い伐採地を通過、まずはツツジ・松が茂る安堵山へ。護良親王が逃走に際し、ここまで登れば誰も追撃して来ないだろうと安堵したという故事が、その名の由来と伝えられています。 安堵山を後に、なおも縦走路を東へ。林道と出合った後、すぐに右手からスーパー林道龍神本宮線が合流します。左上の展望台からは、重畳と波打つ大塔山脈の眺望が開けており、これより詩情漂うブナ原生林の縦走路に入ります。 黒尾山を越えると、樹林のすき間から冷水山へと連なる山稜が開けてきます。主稜線を登り返し、冷水山山頂へ。春、シロヤシオの花が群生する山頂で、北側に展望が開けています。 山頂を後に、主稜線を東へ。ブナ・ヒメシャラ原生林の道をカヤノダン・公門の崩と進みます。北に進路を変えると、大峰の山稜が開けてきます。しばらく緩やかな起伏の縦走路を進みます。ブナの平と呼ばれるブナの原生林を左手に見送ると、ブナの平の峰に到着します。南側足元に八木尾谷の樹海が広がり、その向こうに、熊野川が薄く霞んでいます。今夜はこの付近で、テントを設営します。 【2日目】 ブナの平の峰を後に主稜線を東へ、春の新緑、秋の紅葉のプロムナードを楽しみます。石地力山山頂からは、果無山脈主稜線をはじめ、大峰山系の眺望が開けています。果無峠は熊野古道の小辺路が通る峠で、第17番の観音石仏が祀られています。右は熊野本宮大社方面ですが、ここでは左の十津川温泉方面に下ります。第18番観音石仏の先で大峰山脈の展望が開けています。 なおも下ると石仏三体を祀る観音堂に迎えられます。観音石仏に導かれながら、天空の郷、果無集落に下ります。急勾配の石畳を下って、二津野ダム湖畔へ。左にとって柳本の吊橋を渡り、トンネルを抜けるとホテル昴バス停はすぐです。 -

八郎峠越え

- 日帰り

- 3時間55分

- 12.4km

八郎峠越え

- 日帰り

- 3時間55分

- 12.4km

大辺路には、古道が2ルート存在している箇所があります。清水峠、休平峠の海岸沿いのルート。そして、八郎峠の山側のルートです。諸説あるものの、海岸沿いのルートが「官道」で、浸水や風雨により、通行できなかったときには、山側の八郎峠ルートが大辺路の機能を果たしたものと考えられています。 紀伊田原駅から国道42号に出て、堂道橋手前を左折、次の三差路を右にとります。正法寺を過ぎてすぐ、斜め右の古道へ。民家が途切れた頃大辺路入口から左上、八郎峠越えの古道に入ります。緩やかに高度を上げると岩稜まじりの道となり、山腹を左にトラバース、八郎峠を右に登って八郎山山頂へ。熊野詣での人々が、この八郎山に登ったかは定かではないものの、熊野灘を望む360度の絶景に心を癒されたのではないでしょうか。 帰路は、八郎峠を右にトラバース、野葉の木の峠を下ります。左に地蔵尊を見て、農道を直進、T字路を右にとって、太地駅へと向かいます。大辺路には、古道が2ルート存在している箇所があります。清水峠、休平峠の海岸沿いのルート。そして、八郎峠の山側のルートです。諸説あるものの、海岸沿いのルートが「官道」で、浸水や風雨により、通行できなかったときには、山側の八郎峠ルートが大辺路の機能を果たしたものと考えられています。 紀伊田原駅から国道42号に出て、堂道橋手前を左折、次の三差路を右にとります。正法寺を過ぎてすぐ、斜め右の古道へ。民家が途切れた頃大辺路入口から左上、八郎峠越えの古道に入ります。緩やかに高度を上げると岩稜まじりの道となり、山腹を左にトラバース、八郎峠を右に登って八郎山山頂へ。熊野詣での人々が、この八郎山に登ったかは定かではないものの、熊野灘を望む360度の絶景に心を癒されたのではないでしょうか。 帰路は、八郎峠を右にトラバース、野葉の木の峠を下ります。左に地蔵尊を見て、農道を直進、T字路を右にとって、太地駅へと向かいます。 -

八鬼山越え

- 日帰り

- 5時間10分

- 11.1km

八鬼山越え

- 日帰り

- 5時間10分

- 11.1km

JR大曽根浦駅から尾鷲節歌碑の立つ三叉路に向かいます。三叉路を左折し、八鬼山古道入口へ。古道に入ると、しばらく緩やかな登りが続きます。やがて町石地蔵を祀る駕籠立場に到着します。町石地蔵は、矢ノ浜から八鬼山間の50町の古道沿い、1町毎に旅人の無事を願って、祀られたもので、現在、35体ほどの地蔵が残されています。やがて八鬼山越え最大の難関、七曲がりに突入。つづら折れの石畳道で高度を上げ、蓮華石・烏帽子石を過ぎると九木峠はすぐです。 峠を右にとって火の神様を祀る荒神堂へ。ひと登りで江戸道と明治道の分かれ辻の八鬼山山頂に到着します。傍らには町石地蔵が集められています。左の江戸道を進み、すぐの分岐を左折、熊野灘を望むさくらの森広場に立ち寄ります。ひと休みしたのち、十五郎茶屋跡から石畳道を一気に下って名柄一里塚跡へ。平坦道を進むと、目の前に三木里海岸が開けてきます。八十川橋手前の車道を右折すると、JR三木里駅まで、あと少しです。JR大曽根浦駅から尾鷲節歌碑の立つ三叉路に向かいます。三叉路を左折し、八鬼山古道入口へ。古道に入ると、しばらく緩やかな登りが続きます。やがて町石地蔵を祀る駕籠立場に到着します。町石地蔵は、矢ノ浜から八鬼山間の50町の古道沿い、1町毎に旅人の無事を願って、祀られたもので、現在、35体ほどの地蔵が残されています。やがて八鬼山越え最大の難関、七曲がりに突入。つづら折れの石畳道で高度を上げ、蓮華石・烏帽子石を過ぎると九木峠はすぐです。 峠を右にとって火の神様を祀る荒神堂へ。ひと登りで江戸道と明治道の分かれ辻の八鬼山山頂に到着します。傍らには町石地蔵が集められています。左の江戸道を進み、すぐの分岐を左折、熊野灘を望むさくらの森広場に立ち寄ります。ひと休みしたのち、十五郎茶屋跡から石畳道を一気に下って名柄一里塚跡へ。平坦道を進むと、目の前に三木里海岸が開けてきます。八十川橋手前の車道を右折すると、JR三木里駅まで、あと少しです。 -

天狗倉山・オチョボ岩

- 日帰り

- 6時間0分

- 10.1km

天狗倉山・オチョボ岩

- 日帰り

- 6時間0分

- 10.1km

JR尾鷲駅下車。尾鷲神社に立ち寄ったのち、大島元橋北詰へ。北浦町のコクボ谷沿いの路地をしばらく進むと岩屋堂参道入口に到着します。参道に入って、八畳岩に立ち寄ったのち、観音石像を祀る岩屋堂へ。大岩の下に西国三十三ヶ所の観音石像が整然と並べられています。岩屋堂を後に、支尾根の道に取り付くと、右下に尾鷲湾の眺望が開けてきます。覗岩を経て、急斜面を一気に登っていきます。やがて天狗倉山の東尾根の尾鷲トレイル道に突き当たります。まずは、尾鷲トレイル道を左にとって天狗倉山山頂へ。天狗岩に登ると、尾鷲湾をはじめ、大台ヶ原方面の大パノラマが開けています。 天狗倉山をあとに、尾鷲トレイル道を東にとってオチョボ岩へ。尾鷲湾を眼下に熊野灘の絶景が広がっています。尾鷲トレイル道を水地越峠を経て猪ノ鼻口方面に下っていきます。猪ノ鼻口を左にとって、JR相賀駅へと向かいます。JR尾鷲駅下車。尾鷲神社に立ち寄ったのち、大島元橋北詰へ。北浦町のコクボ谷沿いの路地をしばらく進むと岩屋堂参道入口に到着します。参道に入って、八畳岩に立ち寄ったのち、観音石像を祀る岩屋堂へ。大岩の下に西国三十三ヶ所の観音石像が整然と並べられています。岩屋堂を後に、支尾根の道に取り付くと、右下に尾鷲湾の眺望が開けてきます。覗岩を経て、急斜面を一気に登っていきます。やがて天狗倉山の東尾根の尾鷲トレイル道に突き当たります。まずは、尾鷲トレイル道を左にとって天狗倉山山頂へ。天狗岩に登ると、尾鷲湾をはじめ、大台ヶ原方面の大パノラマが開けています。 天狗倉山をあとに、尾鷲トレイル道を東にとってオチョボ岩へ。尾鷲湾を眼下に熊野灘の絶景が広がっています。尾鷲トレイル道を水地越峠を経て猪ノ鼻口方面に下っていきます。猪ノ鼻口を左にとって、JR相賀駅へと向かいます。 -

西南尾根〜霊仙山往復

- 日帰り

- 4時間45分

西南尾根〜霊仙山往復

- 日帰り

- 4時間45分

霊仙山は他の鈴鹿北部の御池岳、藤原岳などと同様石灰岩地質の山で、ゆったりとのびやかな山稜が広がっている。現在はシカ害で笹はほとんど見られないが、草地の広い山稜には池が点在し、ところどころに石灰岩地特有の白くごつごつとしたカレンフェルトが見られる。その広大な山上には三角点峰、最高点峰、経塚山の三つのピークがあり、のびやかな山稜からの雄大な眺望と、花の多さが魅力の山である。 登山道として榑ヶ畑道、谷山谷道(現在通行禁止)、柏原道、梓河内道、西南尾根の5つのコースがあげられるが、よく歩かれているコースは榑ヶ畑道、柏原道、西南尾根の3コースで、ここではこの山の魅力をもっとも楽しめるコースとして西南尾根をとりあげる。 西南尾根は、廃村となった今畑集落跡から尾根を登るにつれ草地の山稜が広がり、眼下には近江平野と琵琶湖の展望、そして早春にはフクジュソウの花と、日本アルプスを思わせる山稜歩きが楽しめる、鈴鹿の山でもトップクラスにあげられる登山コースといえる。 このコースの取り付き点は芹川源流部の最奥の落合集落で、路線バスは走っていないのでマイカーでの登山となる。落合から芹川の左岸側の斜面にあった今畑集落跡へと登る道がある。今畑は現在お寺と蔵が残されており、春はそこここにフクジュソウが咲き乱れている。この集落跡から西南尾根の基部となる笹峠までは、ブナの大樹もあるよく踏まれた峠道が続いており、五月の連休ころならヤマシャクヤクの花も見られる。 笹峠はひろやかな伐採後の植林地で踏み跡が少しわかりにくい。正面に高くのび上がる西南尾根の急斜面に取り付くと、滑りやすいあやふやな道の急登が続く。しかし登るにつれ、琵琶湖の眺望と幾重にも重なり連なる鈴鹿の山並みがぐんぐんと広がる登りとなり、やがて近江展望台に着く。 ここからは石灰岩特有のごつごつとしたカレンフェルトの突き出す歩きにくい道となるが、ゆるやかな草地と灌木帯の、晴れていれば爽快な尾根が続いていく。春は花の多い楽しい道で、とくにフクジュソウの群落は見応えがある。ただ天気の悪い日は草地だけに風当たりが強く、ゆるやかに広がる尾根なので、注意が必要だ。 南霊岳を過ぎると左に浅くゆるやかな草地の谷をはさんで、霊仙山の頂上が目の前に見えている。この谷間には小さな池が三つ点在しており、声も聞こえてくるほどの距離で、そのまま頂上稜線と並行しながら進んでいくと、霊仙山最高点ピークに着く。ここは人も少なくて落ち着く頂上で、伊吹山を正面に見て、天気が良ければ御嶽、乗鞍から笠、穂高、槍などの北アルプス南部の山々や白山まで望む、贅沢な眺望が楽しめるピークである。この最高点ピークから広い斜面をいったん少し下るとT字路となり、左へと登れば三角点ピークの霊仙山頂上に出る。ここからも無類の展望が広がっている。 目の前の経塚山から右が柏原道、左に進めば榑ヶ畑道で、春、秋の登山シーズンは多くの登山者が行き交うが、ここでは往路の西南尾根を引き返す。霊仙山は他の鈴鹿北部の御池岳、藤原岳などと同様石灰岩地質の山で、ゆったりとのびやかな山稜が広がっている。現在はシカ害で笹はほとんど見られないが、草地の広い山稜には池が点在し、ところどころに石灰岩地特有の白くごつごつとしたカレンフェルトが見られる。その広大な山上には三角点峰、最高点峰、経塚山の三つのピークがあり、のびやかな山稜からの雄大な眺望と、花の多さが魅力の山である。 登山道として榑ヶ畑道、谷山谷道(現在通行禁止)、柏原道、梓河内道、西南尾根の5つのコースがあげられるが、よく歩かれているコースは榑ヶ畑道、柏原道、西南尾根の3コースで、ここではこの山の魅力をもっとも楽しめるコースとして西南尾根をとりあげる。 西南尾根は、廃村となった今畑集落跡から尾根を登るにつれ草地の山稜が広がり、眼下には近江平野と琵琶湖の展望、そして早春にはフクジュソウの花と、日本アルプスを思わせる山稜歩きが楽しめる、鈴鹿の山でもトップクラスにあげられる登山コースといえる。 このコースの取り付き点は芹川源流部の最奥の落合集落で、路線バスは走っていないのでマイカーでの登山となる。落合から芹川の左岸側の斜面にあった今畑集落跡へと登る道がある。今畑は現在お寺と蔵が残されており、春はそこここにフクジュソウが咲き乱れている。この集落跡から西南尾根の基部となる笹峠までは、ブナの大樹もあるよく踏まれた峠道が続いており、五月の連休ころならヤマシャクヤクの花も見られる。 笹峠はひろやかな伐採後の植林地で踏み跡が少しわかりにくい。正面に高くのび上がる西南尾根の急斜面に取り付くと、滑りやすいあやふやな道の急登が続く。しかし登るにつれ、琵琶湖の眺望と幾重にも重なり連なる鈴鹿の山並みがぐんぐんと広がる登りとなり、やがて近江展望台に着く。 ここからは石灰岩特有のごつごつとしたカレンフェルトの突き出す歩きにくい道となるが、ゆるやかな草地と灌木帯の、晴れていれば爽快な尾根が続いていく。春は花の多い楽しい道で、とくにフクジュソウの群落は見応えがある。ただ天気の悪い日は草地だけに風当たりが強く、ゆるやかに広がる尾根なので、注意が必要だ。 南霊岳を過ぎると左に浅くゆるやかな草地の谷をはさんで、霊仙山の頂上が目の前に見えている。この谷間には小さな池が三つ点在しており、声も聞こえてくるほどの距離で、そのまま頂上稜線と並行しながら進んでいくと、霊仙山最高点ピークに着く。ここは人も少なくて落ち着く頂上で、伊吹山を正面に見て、天気が良ければ御嶽、乗鞍から笠、穂高、槍などの北アルプス南部の山々や白山まで望む、贅沢な眺望が楽しめるピークである。この最高点ピークから広い斜面をいったん少し下るとT字路となり、左へと登れば三角点ピークの霊仙山頂上に出る。ここからも無類の展望が広がっている。 目の前の経塚山から右が柏原道、左に進めば榑ヶ畑道で、春、秋の登山シーズンは多くの登山者が行き交うが、ここでは往路の西南尾根を引き返す。 -

烏帽子岳〜三国岳

- 5時間35分

烏帽子岳〜三国岳

- 5時間35分

烏帽子岳は、かつて炭焼きが盛んだった名残で、多くの踏み跡があったようですが、現在ではかなり整理されています。現在は、時山からの鉄塔の巡視路、細野からの道、篠立から狗留孫岳を経由する道の3コースとなっています。三国岳へは、時山の阿蘇谷道、滋賀県側からの百々女鬼谷道、鞍掛峠からの県境尾根の道などがあります。 鉄塔の巡視路は、時山集落の背後から烏帽子岳に向けて伸び上がる急峻な尾根にあります。登山は時山バンガロー村から始まりますが、要所には中部電力の巡視路の札と道標があり、それに従って桧の植林地にある急斜面の道を登っていきます。 ジグザグを繰り返す道は、2つ目の鉄塔を過ぎると傾斜がやや緩くなり、いったん伐採地の明るい尾根に出たあと、常緑樹の中へと入っていきます。このあたりで道が分かれますが、左の道に入り、急な尾根を登っていきます。暗い常緑の林は、登るにつれて次第に落葉樹が増えて明るくなり、雰囲気も変わってきます。 尾根は緩急がありますが、急な登りが多く、シャクナゲが現れるようになると稜線も近くなり、さらに急登が続きます。やがて道が分かれますが、どちらの道も稜線に出るもので、烏帽子岳へは左を取ります。少し登ると、三国岳と烏帽子岳を結ぶ稜線に出ます。 左に進むと、何度かアップダウンがあり、途中の小さな岩の露出した場所からは霊仙などの大きな眺望が開けます。15分ほどで烏帽子岳の頂上に到着しますが、頂上直下では右から狗留孫岳からの尾根道が合流しています。烏帽子岳の頂上は樹林に囲まれており、展望はまったくききません。東へ5分ほどのところに三角点ピークがありますが、ここもほとんど眺望はありません。 三国岳までは、直線的でゴツゴツとした細い尾根が続いています。稜線上のコルにある鉄塔まではほぼ下り道で、道はしっかりとしていますが、鉄塔を過ぎると踏み跡はあやふやになります。ただし、尾根はわかりやすい地形です。三国岳に近づくとヌタ場があり、その先は急な登りとなります。尾根の右端の岩場に沿って細い踏み跡をたどると、県境尾根に出ます。逆コースを取る場合は、やや分かりにくい下りになるでしょう。 県境尾根に出てから左に5分ほど登ると、三国岳の頂上に着きます。三国岳には2つの頂上があり、その少し先に最高点ピークがあります。どちらの頂上も、あまり展望は良くありません。 県境尾根を北に進むと、急で歩きにくい下りがしばらく続きます。下りきったところからは815メートルピークの右斜面を巻くような山腹道となり、再び稜線に戻ったところで左側、滋賀県側からの道が合流しています。阿蘇谷のコルはこの先にあり、コルから右に阿蘇谷へと下っていきます。 浅い谷の流れに沿って下っていくと、広々とした「ダイラ」に出ます。雑木林に包まれた美しい谷間が広がっています。谷はやがて狭くなり、流れに沿って下っていきます。しばらく進むと、尾根をマド状のコルで乗り越し、ワサビ田跡を過ぎると、再び右からの本流と出合います。谷を渡ったところには炭焼き窯の跡があり、さらに少し下ると、しっかりとした広い道となって時山の集落に出ます。なお、阿蘇谷道は近年の大雨により荒れているため、通行には注意が必要です。烏帽子岳は、かつて炭焼きが盛んだった名残で、多くの踏み跡があったようですが、現在ではかなり整理されています。現在は、時山からの鉄塔の巡視路、細野からの道、篠立から狗留孫岳を経由する道の3コースとなっています。三国岳へは、時山の阿蘇谷道、滋賀県側からの百々女鬼谷道、鞍掛峠からの県境尾根の道などがあります。 鉄塔の巡視路は、時山集落の背後から烏帽子岳に向けて伸び上がる急峻な尾根にあります。登山は時山バンガロー村から始まりますが、要所には中部電力の巡視路の札と道標があり、それに従って桧の植林地にある急斜面の道を登っていきます。 ジグザグを繰り返す道は、2つ目の鉄塔を過ぎると傾斜がやや緩くなり、いったん伐採地の明るい尾根に出たあと、常緑樹の中へと入っていきます。このあたりで道が分かれますが、左の道に入り、急な尾根を登っていきます。暗い常緑の林は、登るにつれて次第に落葉樹が増えて明るくなり、雰囲気も変わってきます。 尾根は緩急がありますが、急な登りが多く、シャクナゲが現れるようになると稜線も近くなり、さらに急登が続きます。やがて道が分かれますが、どちらの道も稜線に出るもので、烏帽子岳へは左を取ります。少し登ると、三国岳と烏帽子岳を結ぶ稜線に出ます。 左に進むと、何度かアップダウンがあり、途中の小さな岩の露出した場所からは霊仙などの大きな眺望が開けます。15分ほどで烏帽子岳の頂上に到着しますが、頂上直下では右から狗留孫岳からの尾根道が合流しています。烏帽子岳の頂上は樹林に囲まれており、展望はまったくききません。東へ5分ほどのところに三角点ピークがありますが、ここもほとんど眺望はありません。 三国岳までは、直線的でゴツゴツとした細い尾根が続いています。稜線上のコルにある鉄塔まではほぼ下り道で、道はしっかりとしていますが、鉄塔を過ぎると踏み跡はあやふやになります。ただし、尾根はわかりやすい地形です。三国岳に近づくとヌタ場があり、その先は急な登りとなります。尾根の右端の岩場に沿って細い踏み跡をたどると、県境尾根に出ます。逆コースを取る場合は、やや分かりにくい下りになるでしょう。 県境尾根に出てから左に5分ほど登ると、三国岳の頂上に着きます。三国岳には2つの頂上があり、その少し先に最高点ピークがあります。どちらの頂上も、あまり展望は良くありません。 県境尾根を北に進むと、急で歩きにくい下りがしばらく続きます。下りきったところからは815メートルピークの右斜面を巻くような山腹道となり、再び稜線に戻ったところで左側、滋賀県側からの道が合流しています。阿蘇谷のコルはこの先にあり、コルから右に阿蘇谷へと下っていきます。 浅い谷の流れに沿って下っていくと、広々とした「ダイラ」に出ます。雑木林に包まれた美しい谷間が広がっています。谷はやがて狭くなり、流れに沿って下っていきます。しばらく進むと、尾根をマド状のコルで乗り越し、ワサビ田跡を過ぎると、再び右からの本流と出合います。谷を渡ったところには炭焼き窯の跡があり、さらに少し下ると、しっかりとした広い道となって時山の集落に出ます。なお、阿蘇谷道は近年の大雨により荒れているため、通行には注意が必要です。 -

御池岳〜鈴北岳

- 4時間20分

御池岳〜鈴北岳

- 4時間20分

昔は静かで行きにくい山とされていたようですが、現在ではヤブの深かった複雑な頂上台地にも踏み跡ができるほどになっています。最も一般的なコースはコグルミ谷道で、春にはカタクリを求めて登る人も多く、国道306号のコグルミ谷出合を基点とした御池岳の丸山から鈴北岳、鞍掛峠をめぐるコースは、車での登山において手軽に楽しめる周回コースとなっています。また、静かなコースとしては、滋賀県側の御池川からのT字尾根コースもおすすめです。 ここで案内するコースは、マイカー利用を前提としたコグルミ谷道です。国道306号には鞍掛トンネル東口に駐車できるスペースがあります。 コグルミ谷は、出合付近を除いて水がほとんど伏流しています。最初は右岸側が杉の植林帯、左岸側が自然林となっており、15分ほど歩いたタテ谷道(廃道)分岐あたりからは、完全に自然林に包まれます。道沿いには、真っ直ぐに高く伸びたサワグルミが中心に立ち並び、四季折々の色彩の変化を楽しむことができます。 コグルミ谷では近年、大雨による土石流で下流部がかなり荒れてしまいました。そのため、国道から登り始める道も、左岸から右岸に付け替えられています。カレンフェルトがごつごつと突き出す滑りやすい道も、さらに歩きにくくなっていましたが、次第に落ち着きを取り戻しつつあります。 長命水の水場まで登ると谷は浅く広がり、サワグルミやトチなどの自然林が多く、気持ちのよい斜面が広がります。以前は長命水から谷沿いに道が続いていましたが、現在は長命水の背後から登るように道が付け替えられています。斜面を登っていくと、以前の道と合流し、やがて県境尾根の峠状となった天ヶ平に出ます。 ここからは、はっきりとした尾根道となり、しばらく登ると尾根の鼻を越えて、浅く広がる真ノ谷と出合います。右に真ノ谷を少し登ったところで、左に丸山への道が分かれており、ここからがいよいよ最後の登りとなります。長く広がる頂上台地への登りは、春には遅くまで雪が残る滑りやすい急登が続きます。 登るにつれて、ごつごつと曲がりくねったオオイタヤメイゲツが覆う樹林帯となり、やがて丸山とボタンブチとの分岐に飛び出します。ボタンブチは台地の西側に位置する急崖の岩場で、素晴らしい展望が望めますので、ぜひ立ち寄ってみてください。 分岐を右に進むと、すぐに御池岳の最高峰・丸山の頂上に到着します。頂上は樹林に囲まれていて、かつてはほとんど展望がききませんでしたが、近年では大きく伐り開かれました。昼食をとるなら、天気さえ良ければボタンブチの方が適しているでしょう。 鈴北岳へは、いったん真ノ谷に下ります。元来た道を下ってもよいですし、頂上から尾根をたどって真ノ谷へと下る道もあります。尾根通しに真ノ谷へ下ると広い原に出ます。以前はササに覆われた迷いやすい場所でしたが、火事によってすっかり見通しのきく原となりました。 台地の北西端にあるゆるやかな鈴北岳への斜面からは、樹林に包まれた丸山とササのなくなった広大な台地の大きな風景が広がっています。鈴北岳頂上からは、北へと広く刈り払われた県境尾根を下ると鞍掛峠に至り、そこから右へ下ると三重県側のトンネル東口に着きます。昔は静かで行きにくい山とされていたようですが、現在ではヤブの深かった複雑な頂上台地にも踏み跡ができるほどになっています。最も一般的なコースはコグルミ谷道で、春にはカタクリを求めて登る人も多く、国道306号のコグルミ谷出合を基点とした御池岳の丸山から鈴北岳、鞍掛峠をめぐるコースは、車での登山において手軽に楽しめる周回コースとなっています。また、静かなコースとしては、滋賀県側の御池川からのT字尾根コースもおすすめです。 ここで案内するコースは、マイカー利用を前提としたコグルミ谷道です。国道306号には鞍掛トンネル東口に駐車できるスペースがあります。 コグルミ谷は、出合付近を除いて水がほとんど伏流しています。最初は右岸側が杉の植林帯、左岸側が自然林となっており、15分ほど歩いたタテ谷道(廃道)分岐あたりからは、完全に自然林に包まれます。道沿いには、真っ直ぐに高く伸びたサワグルミが中心に立ち並び、四季折々の色彩の変化を楽しむことができます。 コグルミ谷では近年、大雨による土石流で下流部がかなり荒れてしまいました。そのため、国道から登り始める道も、左岸から右岸に付け替えられています。カレンフェルトがごつごつと突き出す滑りやすい道も、さらに歩きにくくなっていましたが、次第に落ち着きを取り戻しつつあります。 長命水の水場まで登ると谷は浅く広がり、サワグルミやトチなどの自然林が多く、気持ちのよい斜面が広がります。以前は長命水から谷沿いに道が続いていましたが、現在は長命水の背後から登るように道が付け替えられています。斜面を登っていくと、以前の道と合流し、やがて県境尾根の峠状となった天ヶ平に出ます。 ここからは、はっきりとした尾根道となり、しばらく登ると尾根の鼻を越えて、浅く広がる真ノ谷と出合います。右に真ノ谷を少し登ったところで、左に丸山への道が分かれており、ここからがいよいよ最後の登りとなります。長く広がる頂上台地への登りは、春には遅くまで雪が残る滑りやすい急登が続きます。 登るにつれて、ごつごつと曲がりくねったオオイタヤメイゲツが覆う樹林帯となり、やがて丸山とボタンブチとの分岐に飛び出します。ボタンブチは台地の西側に位置する急崖の岩場で、素晴らしい展望が望めますので、ぜひ立ち寄ってみてください。 分岐を右に進むと、すぐに御池岳の最高峰・丸山の頂上に到着します。頂上は樹林に囲まれていて、かつてはほとんど展望がききませんでしたが、近年では大きく伐り開かれました。昼食をとるなら、天気さえ良ければボタンブチの方が適しているでしょう。 鈴北岳へは、いったん真ノ谷に下ります。元来た道を下ってもよいですし、頂上から尾根をたどって真ノ谷へと下る道もあります。尾根通しに真ノ谷へ下ると広い原に出ます。以前はササに覆われた迷いやすい場所でしたが、火事によってすっかり見通しのきく原となりました。 台地の北西端にあるゆるやかな鈴北岳への斜面からは、樹林に包まれた丸山とササのなくなった広大な台地の大きな風景が広がっています。鈴北岳頂上からは、北へと広く刈り払われた県境尾根を下ると鞍掛峠に至り、そこから右へ下ると三重県側のトンネル東口に着きます。 -

聖宝寺道〜藤原岳〜大貝戸道

- 5時間35分

聖宝寺道〜藤原岳〜大貝戸道

- 5時間35分

藤原岳は、南北にいくつかのピークを連ねた山々の総称であり、一番南の展望丘ピークが頂上とされています。いくつかある一般的な登山道の中では、花が豊富な聖宝寺道を登りのコースとし、道がよく歩きやすい大貝戸道を下山路とするのが一般的ですが、歩きやすい大貝戸道の往復コースをおすすめします。他のコースには、木和田尾、孫太尾根、滋賀県側の茶屋川からの治田峠道や西尾根などがあります。ここで紹介する大貝戸道が最もよく登られているコースですが、近年では花のコースとして孫太尾根道もよく利用されています。 西藤原駅から集落の中を進み、鳴谷神社を経て聖宝寺に出ます。寺の右手から裏手の林道に出て、谷と出合ったところから聖宝寺登山道が始まります。取り付きの斜面は急で、常緑の林の中をジグザグに登っていきます。二合目と三合目の間で谷を渡る箇所がありますが、道が流されてわかりにくくなっているため、注意が必要です。この先もしばらくは暗い杉林の中を進む切り返しの道が続き、暖かい時期にはヒルが多く見られます。 五合目の標識を過ぎると雑木林に入り、雰囲気が一変して明るくなります。はっきりとした尾根道となり、六合目まで登ると可憐な花々が姿を見せ始め、ひと息入れるのにちょうど良い場所です。厳しかった傾斜もやわらぎ、花を楽しみながらの登りとなりますが、近年はシカの食害により花の数がかなり減ってしまいました。右側の浅い溝状の谷に近づき、やがて石がごろごろと転がる浅い谷に道は続きます。早春には、周囲の雑木林に光があふれる美しい光景が広がります。 やがて左側の植林地の斜面を登るようになり、左から来る大貝戸道と合流します。ここが八合目で、頂上まではまだ長い登りが続きますが、春にはここからフクジュソウなど多くの花が見られる楽しい区間です。雑木林の急な道は、頂上台地に近づくと背の低い灌木帯へと変わり、やがて藤原山荘に到着します。左手にある展望丘頂上を往復しましょう。 広大な斜面が広がる稜線をいったん下ってから登り返すと、頂上に到着します。ここはカレンフェルトが突き出た狭いピークですが、360度の大展望が開け、登りの疲れも忘れさせてくれます。 藤原山荘に戻り、往路を八合目まで下ります。時間に余裕があれば、天狗岩ピークまで往復してみるのもよいでしょう。アップダウンはありますが、晴れていれば広々とした稜線が心地よい場所です。また、天狗岩ピークからの茶屋川斜面の切れ込んだ眺望は圧巻で、特に秋の紅葉が素晴らしいです。ただし、稜線は大きな樹林がなく吹きさらしで広いため、悪天候の際は注意が必要です。 八合目から右手の大貝戸道に入ります。この道は聖宝寺道よりも歩きやすく、六合目までは杉林の植林帯の中を大きくジグザグに下っていきます。六合目あたりからは広葉樹林となり、しっかりとした広い道が続きますが、四合目から下は歩きにくい急な下り坂となります。 神武神社に下ると、駐車場とトイレを備えた休憩所があります。ここから民家の間を抜けて進むと、西藤原駅に戻ります。藤原岳は、南北にいくつかのピークを連ねた山々の総称であり、一番南の展望丘ピークが頂上とされています。いくつかある一般的な登山道の中では、花が豊富な聖宝寺道を登りのコースとし、道がよく歩きやすい大貝戸道を下山路とするのが一般的ですが、歩きやすい大貝戸道の往復コースをおすすめします。他のコースには、木和田尾、孫太尾根、滋賀県側の茶屋川からの治田峠道や西尾根などがあります。ここで紹介する大貝戸道が最もよく登られているコースですが、近年では花のコースとして孫太尾根道もよく利用されています。 西藤原駅から集落の中を進み、鳴谷神社を経て聖宝寺に出ます。寺の右手から裏手の林道に出て、谷と出合ったところから聖宝寺登山道が始まります。取り付きの斜面は急で、常緑の林の中をジグザグに登っていきます。二合目と三合目の間で谷を渡る箇所がありますが、道が流されてわかりにくくなっているため、注意が必要です。この先もしばらくは暗い杉林の中を進む切り返しの道が続き、暖かい時期にはヒルが多く見られます。 五合目の標識を過ぎると雑木林に入り、雰囲気が一変して明るくなります。はっきりとした尾根道となり、六合目まで登ると可憐な花々が姿を見せ始め、ひと息入れるのにちょうど良い場所です。厳しかった傾斜もやわらぎ、花を楽しみながらの登りとなりますが、近年はシカの食害により花の数がかなり減ってしまいました。右側の浅い溝状の谷に近づき、やがて石がごろごろと転がる浅い谷に道は続きます。早春には、周囲の雑木林に光があふれる美しい光景が広がります。 やがて左側の植林地の斜面を登るようになり、左から来る大貝戸道と合流します。ここが八合目で、頂上まではまだ長い登りが続きますが、春にはここからフクジュソウなど多くの花が見られる楽しい区間です。雑木林の急な道は、頂上台地に近づくと背の低い灌木帯へと変わり、やがて藤原山荘に到着します。左手にある展望丘頂上を往復しましょう。 広大な斜面が広がる稜線をいったん下ってから登り返すと、頂上に到着します。ここはカレンフェルトが突き出た狭いピークですが、360度の大展望が開け、登りの疲れも忘れさせてくれます。 藤原山荘に戻り、往路を八合目まで下ります。時間に余裕があれば、天狗岩ピークまで往復してみるのもよいでしょう。アップダウンはありますが、晴れていれば広々とした稜線が心地よい場所です。また、天狗岩ピークからの茶屋川斜面の切れ込んだ眺望は圧巻で、特に秋の紅葉が素晴らしいです。ただし、稜線は大きな樹林がなく吹きさらしで広いため、悪天候の際は注意が必要です。 八合目から右手の大貝戸道に入ります。この道は聖宝寺道よりも歩きやすく、六合目までは杉林の植林帯の中を大きくジグザグに下っていきます。六合目あたりからは広葉樹林となり、しっかりとした広い道が続きますが、四合目から下は歩きにくい急な下り坂となります。 神武神社に下ると、駐車場とトイレを備えた休憩所があります。ここから民家の間を抜けて進むと、西藤原駅に戻ります。 -

遠足尾根〜竜ヶ岳〜宇賀渓本谷道

- 5時間35分

遠足尾根〜竜ヶ岳〜宇賀渓本谷道

- 5時間35分

竜ヶ岳の魅力は、なだらかに続くササ尾根からの雄大な展望にありますが、宇賀渓の渓谷美も見どころのひとつです。ここでご紹介するコースは、長大な尾根をゆったりと延ばす遠足尾根と、宇賀渓本谷へと下る中道登山道で、眺望が開けた雄大な尾根道と、滝や淵が連なる谷道という、変化に富んだボリューム感のある楽しいコースです。 宇賀渓からは他にも表登山道や金山尾根道があり、組み合わせを変えて歩くこともできます。また、かつてメインコースとされていた裏道登山道(ホタガ谷道)は、出水の影響で道が荒れており、現在は通行禁止となっていますので、誤って立ち入らないようご注意ください。 お店が何軒か並ぶ道を抜けて橋を渡ると林道となり、左手の河原がキャンプ場になっています。約20分歩くと、遠足尾根への登山口に到着します。登山道は、杉の植林地の急斜面をジグザグに登っていき、やがて明るい落葉広葉樹林の中を進んで遠足尾根に出ます。 遠足尾根には、掘り込まれた古い道が残されています。しばらく登ると、周囲はササや低い灌木が広がり、眺望が開けてきます。金山尾根から伸び上がる竜ヶ岳の姿や、反対側には鉱山で削られた藤原岳の雄大な姿を望むことができます。広々としたササ尾根の遠足尾根は、開放感にあふれた心地よい道です。 ゆったりとしたアップダウンを越えると、裏道登山道や金山尾根道が左から続けて合流し、1042メートルのピークを越えると県境稜線に出ます。右に進めば、樹林の中を行く鈴鹿山脈の縦走路が続き、静ヶ岳や銚子岳、さらに藤原岳へと至ります。左に進むと、ササ原の中を竜ヶ岳の丸みを帯びた山体へと登っていきます。ここから見る竜ヶ岳の端正な姿は、ビロードのようなササの緑に包まれ、春にはシロヤシオが点在して美しい光景をつくります。 まっすぐに延びる道の頂点が竜ヶ岳の山頂で、山頂からは360度の遮るもののない大展望が広がっています。西側には伊勢の平野が広がり、その先には海が光っています。 下山には、石榑峠からの表道と、竜ヶ岳頂上からヨコ谷へと下る中道があります。石榑峠から竜ヶ岳までを往復する人も多いですが、峠より下の三重県側から登る表道は歩く人が少なく、荒れているため注意が必要です。 中道を下ると、ササ原の斜面から樹林の尾根道へと変わります。春にはシロヤシオの多い道です。やがて、右に谷へと下る急な道になりますが、その手前で左に不明瞭な蛇谷への道が分かれているので、間違って進まないよう注意しましょう。急な下りを進むと谷に下り、宇賀渓本谷に到着します。右手には美しい滝を落とす長尾滝があり、時間があれば立ち寄るのもおすすめです。 宇賀渓本谷は、ツバメ滝などの美しい流れが続いていますが、登山道は流れから離れて山腹を通っています。蛇谷の雄大な五階滝を横切り、魚止滝の下で鉄製の橋を2度渡るとホタガ出合に出ます。そこから林道を歩いて、ノルディスク ヒュゲサークルズ ウガケイのある場所へ戻ります。竜ヶ岳の魅力は、なだらかに続くササ尾根からの雄大な展望にありますが、宇賀渓の渓谷美も見どころのひとつです。ここでご紹介するコースは、長大な尾根をゆったりと延ばす遠足尾根と、宇賀渓本谷へと下る中道登山道で、眺望が開けた雄大な尾根道と、滝や淵が連なる谷道という、変化に富んだボリューム感のある楽しいコースです。 宇賀渓からは他にも表登山道や金山尾根道があり、組み合わせを変えて歩くこともできます。また、かつてメインコースとされていた裏道登山道(ホタガ谷道)は、出水の影響で道が荒れており、現在は通行禁止となっていますので、誤って立ち入らないようご注意ください。 お店が何軒か並ぶ道を抜けて橋を渡ると林道となり、左手の河原がキャンプ場になっています。約20分歩くと、遠足尾根への登山口に到着します。登山道は、杉の植林地の急斜面をジグザグに登っていき、やがて明るい落葉広葉樹林の中を進んで遠足尾根に出ます。 遠足尾根には、掘り込まれた古い道が残されています。しばらく登ると、周囲はササや低い灌木が広がり、眺望が開けてきます。金山尾根から伸び上がる竜ヶ岳の姿や、反対側には鉱山で削られた藤原岳の雄大な姿を望むことができます。広々としたササ尾根の遠足尾根は、開放感にあふれた心地よい道です。 ゆったりとしたアップダウンを越えると、裏道登山道や金山尾根道が左から続けて合流し、1042メートルのピークを越えると県境稜線に出ます。右に進めば、樹林の中を行く鈴鹿山脈の縦走路が続き、静ヶ岳や銚子岳、さらに藤原岳へと至ります。左に進むと、ササ原の中を竜ヶ岳の丸みを帯びた山体へと登っていきます。ここから見る竜ヶ岳の端正な姿は、ビロードのようなササの緑に包まれ、春にはシロヤシオが点在して美しい光景をつくります。 まっすぐに延びる道の頂点が竜ヶ岳の山頂で、山頂からは360度の遮るもののない大展望が広がっています。西側には伊勢の平野が広がり、その先には海が光っています。 下山には、石榑峠からの表道と、竜ヶ岳頂上からヨコ谷へと下る中道があります。石榑峠から竜ヶ岳までを往復する人も多いですが、峠より下の三重県側から登る表道は歩く人が少なく、荒れているため注意が必要です。 中道を下ると、ササ原の斜面から樹林の尾根道へと変わります。春にはシロヤシオの多い道です。やがて、右に谷へと下る急な道になりますが、その手前で左に不明瞭な蛇谷への道が分かれているので、間違って進まないよう注意しましょう。急な下りを進むと谷に下り、宇賀渓本谷に到着します。右手には美しい滝を落とす長尾滝があり、時間があれば立ち寄るのもおすすめです。 宇賀渓本谷は、ツバメ滝などの美しい流れが続いていますが、登山道は流れから離れて山腹を通っています。蛇谷の雄大な五階滝を横切り、魚止滝の下で鉄製の橋を2度渡るとホタガ出合に出ます。そこから林道を歩いて、ノルディスク ヒュゲサークルズ ウガケイのある場所へ戻ります。 -

藤川谷道〜日本コバ〜政所道

- 4時間5分

藤川谷道〜日本コバ〜政所道

- 4時間5分

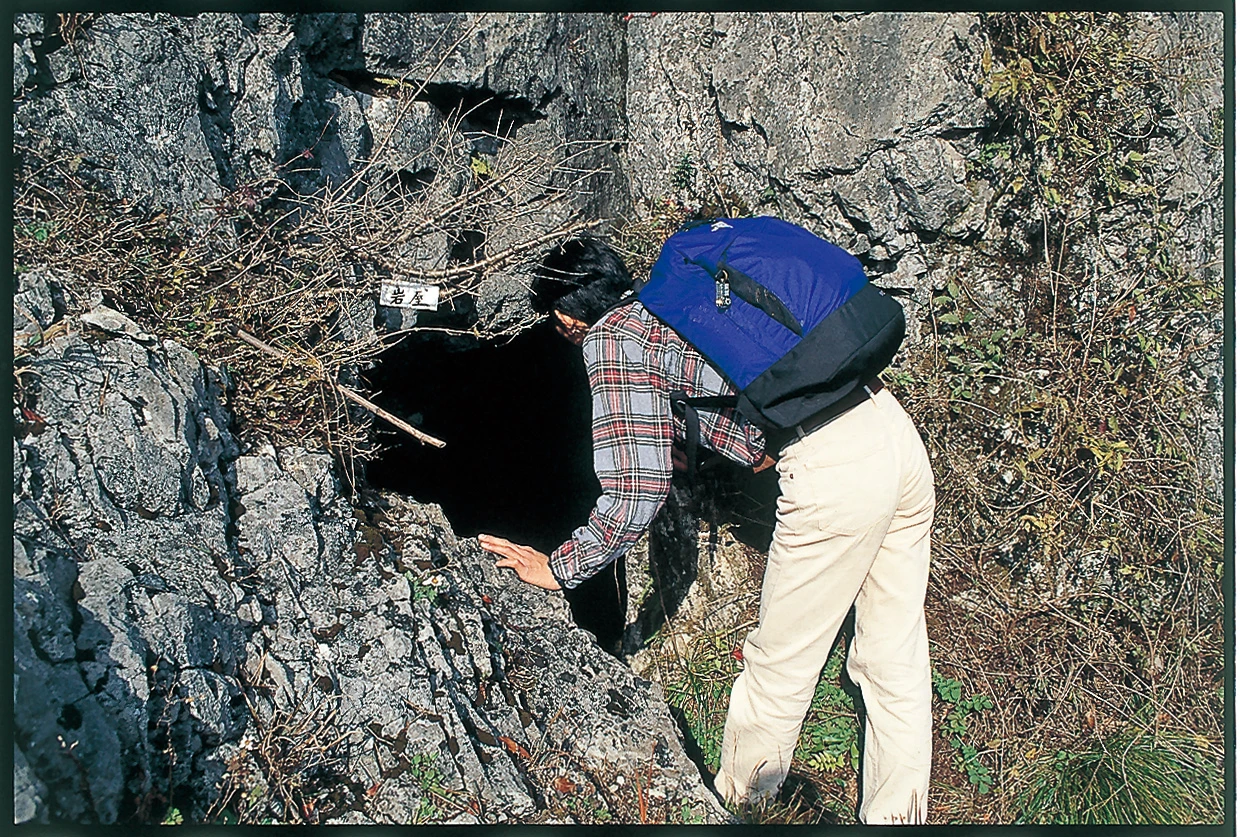

日本コバにはこの2つのコース以外にも踏み跡程度の道がありますが、比較的しっかりとした登山道はこの2コースだけです。よく歩かれているのは藤川谷道ですが、登山者が比較的多い割に道はそれほど良くないため、踏み跡をよく確認しながら歩いていただきたいです。下山コースとして利用される政所道も、藤川谷道との分岐付近や、政所方面へと延びる尾根に分かれるあたりがやや分かりにくくなっています。登山者が少なく、静かなコースとなっております。お車でお越しの場合は、道の駅「奥永源寺渓流の里」の向かい側に駐車場がございます。 国道421号から御池川沿いに君ヶ畑方面へ向かう道に入ると、藤川谷に架かる橋の少し手前に日本コバの小さな道標があり、ここから藤川谷登山道が始まります。道は植林帯の中を進み、春日社を過ぎて流れを渡ります。左岸側に移ると伐採地の明るい斜面となり、支流を横切った後に再び植林帯に入り、左谷の山腹道をたどります。 このあたりまでは所々で道が崩れており、しっかりとした登山道とは言えませんが、危険を感じるほどではありません。道は谷沿いに続いていますが、実際には流れからやや離れた場所を通っており、岩屋までの間で本流を渡るのは3回だけです。 3回目の渡渉を終えると谷は狭まり、傾斜が強くなります。道は斜面を登って左谷の山腹道となり、右手に白い石灰岩の露岩が現れます。そこからは岩の混じる急斜面を登っていきます。少し登った左側に、岩の前が開けて台地状になった場所があり、ここが「奇人の窟」と呼ばれる洞窟のような岩屋です。入口は狭いものの、内部は8畳ほどの広さがあり、切り立った場所にあるこの岩屋の前からは、県境の山々の眺望を楽しむことができます。 露岩はその上で終わり、樹林の中を登っていくと政所道との分岐に出合います。ここはもう愛知川と犬上川を分ける稜線のすぐ下で、日本コバへと向かう道はこの稜線には上がらず、左手に山腹をトラバースするように進んで、再び藤川谷へと下っていきます。谷はすでに源流状の細い流れとなっており、登山道は湿地の広がる雑木林の中を横断しています。あちこちから流れが集まり、ゆるやかに広がる源流地帯は雑木林が美しく、日本コバの頂上まで、このような樹林帯の登りが続きます。 頂上には大きな松が数本立っており、それまで歩いてきた奥深い源流の様子とは異なる、まるで里山のような穏やかな風情が感じられます。刈り開かれた山頂からは南北に眺望が開けており、愛知川の流れが輝き、緑豊かな河辺林が続く平野の広がりに目を奪われます。 下山は、往路を戻って政所道分岐まで引き返し、そこから政所道に入ります。山腹の道をたどるとすぐ尾根に出ますが、この付近は少し分かりにくいため注意が必要です。尾根に出るとしっかりとした道があり、この稜線を政所方面へと進み、尾根が分岐するピークまで向かって右に下ります。この辺りには深く掘れ込んだ道が続いており、やがて左側の山腹道となります。現在はあまり歩かれていませんが、古くから使われていたと思われる道です。大部分は植林地ですが、自然林も多く、大きなモミの木が残っていて、気持ちの良い道が続きます。 道を忠実にたどっていくと、最後は右へと急斜面を下るようになります。植林地を大きなジグザグで下っていくと、集落のすぐ上に出て、廃屋となった家の間を抜けると政所に到着します。日本コバにはこの2つのコース以外にも踏み跡程度の道がありますが、比較的しっかりとした登山道はこの2コースだけです。よく歩かれているのは藤川谷道ですが、登山者が比較的多い割に道はそれほど良くないため、踏み跡をよく確認しながら歩いていただきたいです。下山コースとして利用される政所道も、藤川谷道との分岐付近や、政所方面へと延びる尾根に分かれるあたりがやや分かりにくくなっています。登山者が少なく、静かなコースとなっております。お車でお越しの場合は、道の駅「奥永源寺渓流の里」の向かい側に駐車場がございます。 国道421号から御池川沿いに君ヶ畑方面へ向かう道に入ると、藤川谷に架かる橋の少し手前に日本コバの小さな道標があり、ここから藤川谷登山道が始まります。道は植林帯の中を進み、春日社を過ぎて流れを渡ります。左岸側に移ると伐採地の明るい斜面となり、支流を横切った後に再び植林帯に入り、左谷の山腹道をたどります。 このあたりまでは所々で道が崩れており、しっかりとした登山道とは言えませんが、危険を感じるほどではありません。道は谷沿いに続いていますが、実際には流れからやや離れた場所を通っており、岩屋までの間で本流を渡るのは3回だけです。 3回目の渡渉を終えると谷は狭まり、傾斜が強くなります。道は斜面を登って左谷の山腹道となり、右手に白い石灰岩の露岩が現れます。そこからは岩の混じる急斜面を登っていきます。少し登った左側に、岩の前が開けて台地状になった場所があり、ここが「奇人の窟」と呼ばれる洞窟のような岩屋です。入口は狭いものの、内部は8畳ほどの広さがあり、切り立った場所にあるこの岩屋の前からは、県境の山々の眺望を楽しむことができます。 露岩はその上で終わり、樹林の中を登っていくと政所道との分岐に出合います。ここはもう愛知川と犬上川を分ける稜線のすぐ下で、日本コバへと向かう道はこの稜線には上がらず、左手に山腹をトラバースするように進んで、再び藤川谷へと下っていきます。谷はすでに源流状の細い流れとなっており、登山道は湿地の広がる雑木林の中を横断しています。あちこちから流れが集まり、ゆるやかに広がる源流地帯は雑木林が美しく、日本コバの頂上まで、このような樹林帯の登りが続きます。 頂上には大きな松が数本立っており、それまで歩いてきた奥深い源流の様子とは異なる、まるで里山のような穏やかな風情が感じられます。刈り開かれた山頂からは南北に眺望が開けており、愛知川の流れが輝き、緑豊かな河辺林が続く平野の広がりに目を奪われます。 下山は、往路を戻って政所道分岐まで引き返し、そこから政所道に入ります。山腹の道をたどるとすぐ尾根に出ますが、この付近は少し分かりにくいため注意が必要です。尾根に出るとしっかりとした道があり、この稜線を政所方面へと進み、尾根が分岐するピークまで向かって右に下ります。この辺りには深く掘れ込んだ道が続いており、やがて左側の山腹道となります。現在はあまり歩かれていませんが、古くから使われていたと思われる道です。大部分は植林地ですが、自然林も多く、大きなモミの木が残っていて、気持ちの良い道が続きます。 道を忠実にたどっていくと、最後は右へと急斜面を下るようになります。植林地を大きなジグザグで下っていくと、集落のすぐ上に出て、廃屋となった家の間を抜けると政所に到着します。 -

八風峠道〜三池岳〜東尾根

- 3時間50分

八風峠道〜三池岳〜東尾根

- 3時間50分

古くから多くの人々に歩かれてきた八風峠道は、幾多の足跡と、それを包み込んできた自然とが見事に調和した、美しい登山道です。心地よい風が吹き渡る八風峠、眺望の広がる三池岳、静かにたたずむ御池。派手な景観こそありませんが、落ち着いた山歩きを楽しむことができます。田光のバス停から往復する場合、アプローチに2時間以上かかるため、できればマイカーでの登山がおすすめです。 八風キャンプ場からさらに林道を少し登ったところに、数台分の駐車スペースがあります。林道は滝ヶ谷出合で終点となり、堰堤の上で流れを右岸に渡ったところから、谷沿いに登山道が続いています。ただし、豪雨の影響で一部の道が荒れており、現在は迂回路が設けられています。登るにつれて、石畳が敷かれた旧街道の面影を感じる道となっていきます。 谷沿いの道からやがて流れを渡り、尾根に取り付きます。斜面を斜めに登るようになり、常緑樹林の中をジグザグに進んでいきます。しばらくすると、左手に中峠への道が分かれますが、中峠方面はあまり整備されておらず、おすすめできません。 周囲が落葉樹に変わると、三体の石仏と出会います。登るにつれ道は深く踏み固められ、かつての峠道の風情を今に伝える、風格のある道になります。新緑の季節には、明るいライムグリーンに染まった林の中を進み、ジグザグに高度を上げていきます。このあたりは視界も開けており、峠道ならではの美しさが際立ちます。 しばらくなだらかな尾根上を歩くようになると、やがて稜線が近づきます。アカヤシオが点在するようになり、木々の背も低くなって左手にガレ場が見えてきます。明るいガレ場が広がるコルにたどり着くと、そこには鳥居が建っています。八風峠は風が吹き抜ける、明るく爽やかな峠です。滋賀県側へと越える道は、県境の尾根を少し北へ進んだところから分岐しますが、あまり整備されていません。 峠から北へ10分ほど歩くと、三池岳に到着します。実際の三角点はこの頂上から三重県側へ少し下った位置にありますが、三角点のある場所よりもこのピークの方が山頂らしく、眺望にも優れています。特に西側は開けており、神崎川に向かってゆったりと傾いた緑の斜面が大きく広がり、鈴鹿山系の地形の対照を実感することができます。 下山は東尾根を下ります。三角点のピークを過ぎて雑木林を進むと、左手にガレ場があり、左側の斜面が開けます。再び林の中へと入ると、「御池」と出会います。「三池」という名前から池が3つあるように思われがちですが、実際には「御池」という1つの池に対する敬称であり、「三池岳」という山名は当て字です。御池は静かで小さな池で、初夏に訪れると、モリアオガエルの泡のような卵塊が樹木にいくつもぶら下がっている様子が見られます。 御池から少し下ると道標があり、直進すると八風牧場跡のある東海自然歩道に続く道、右に進むと三池林道へ下る道に分かれます。ここでは、右の三池林道方面へ進みます。なお、八風牧場跡を経て下ると八風キャンプ場の下流、切畑集落に出られますが、この道もあまり整備されていません。 分岐からは一気に高度を下げていき、最後は植林地に入ります。大きなジグザグを描きながら下ると、三池林道の堰堤下に到着します。林道を下っていくと、往路で通った林道と合流します。バスで登山をされる場合は、田光バス停まで車道をさらに1時間ほど歩く必要があります。古くから多くの人々に歩かれてきた八風峠道は、幾多の足跡と、それを包み込んできた自然とが見事に調和した、美しい登山道です。心地よい風が吹き渡る八風峠、眺望の広がる三池岳、静かにたたずむ御池。派手な景観こそありませんが、落ち着いた山歩きを楽しむことができます。田光のバス停から往復する場合、アプローチに2時間以上かかるため、できればマイカーでの登山がおすすめです。 八風キャンプ場からさらに林道を少し登ったところに、数台分の駐車スペースがあります。林道は滝ヶ谷出合で終点となり、堰堤の上で流れを右岸に渡ったところから、谷沿いに登山道が続いています。ただし、豪雨の影響で一部の道が荒れており、現在は迂回路が設けられています。登るにつれて、石畳が敷かれた旧街道の面影を感じる道となっていきます。 谷沿いの道からやがて流れを渡り、尾根に取り付きます。斜面を斜めに登るようになり、常緑樹林の中をジグザグに進んでいきます。しばらくすると、左手に中峠への道が分かれますが、中峠方面はあまり整備されておらず、おすすめできません。 周囲が落葉樹に変わると、三体の石仏と出会います。登るにつれ道は深く踏み固められ、かつての峠道の風情を今に伝える、風格のある道になります。新緑の季節には、明るいライムグリーンに染まった林の中を進み、ジグザグに高度を上げていきます。このあたりは視界も開けており、峠道ならではの美しさが際立ちます。 しばらくなだらかな尾根上を歩くようになると、やがて稜線が近づきます。アカヤシオが点在するようになり、木々の背も低くなって左手にガレ場が見えてきます。明るいガレ場が広がるコルにたどり着くと、そこには鳥居が建っています。八風峠は風が吹き抜ける、明るく爽やかな峠です。滋賀県側へと越える道は、県境の尾根を少し北へ進んだところから分岐しますが、あまり整備されていません。 峠から北へ10分ほど歩くと、三池岳に到着します。実際の三角点はこの頂上から三重県側へ少し下った位置にありますが、三角点のある場所よりもこのピークの方が山頂らしく、眺望にも優れています。特に西側は開けており、神崎川に向かってゆったりと傾いた緑の斜面が大きく広がり、鈴鹿山系の地形の対照を実感することができます。 下山は東尾根を下ります。三角点のピークを過ぎて雑木林を進むと、左手にガレ場があり、左側の斜面が開けます。再び林の中へと入ると、「御池」と出会います。「三池」という名前から池が3つあるように思われがちですが、実際には「御池」という1つの池に対する敬称であり、「三池岳」という山名は当て字です。御池は静かで小さな池で、初夏に訪れると、モリアオガエルの泡のような卵塊が樹木にいくつもぶら下がっている様子が見られます。 御池から少し下ると道標があり、直進すると八風牧場跡のある東海自然歩道に続く道、右に進むと三池林道へ下る道に分かれます。ここでは、右の三池林道方面へ進みます。なお、八風牧場跡を経て下ると八風キャンプ場の下流、切畑集落に出られますが、この道もあまり整備されていません。 分岐からは一気に高度を下げていき、最後は植林地に入ります。大きなジグザグを描きながら下ると、三池林道の堰堤下に到着します。林道を下っていくと、往路で通った林道と合流します。バスで登山をされる場合は、田光バス停まで車道をさらに1時間ほど歩く必要があります。 -

庵座谷中尾根〜釈迦ヶ岳〜ハト峰峠

- 5時間0分

庵座谷中尾根〜釈迦ヶ岳〜ハト峰峠

- 5時間0分

朝明渓谷は、キャンパーやハイカーで賑わう鈴鹿有数の登山基地です。釈迦ヶ岳へ登る庵座谷道や松尾尾根道をはじめ、美しい渓谷美を誇る愛知川源流へと続くいくつもの峠道、さらに国見岳や御在所岳へ向かうコースなど、放射状に登山道や峠道が広がっています。 この朝明から釈迦ヶ岳へのメインルートとなっていたのが庵座谷道ですが、過去の集中豪雨の影響で道が荒れ、現在ではその左岸の中尾根に新しい登山道が整備されています。 庵座谷へは、朝明渓谷有料駐車場からテント村を通るルートと、少し下流にある朝明テント村入口から車道を登るルートの2つがあります。テント村入口には、右手に尾根へと取り付く中尾根登山口があり、新しい道標も設置されています。 登山道は、最初は暗い常緑樹林の中をジグザグに登っていきます。急斜面にしっかりと道が刻まれており、登りやすく整備されています。やがて尾根上に出ると、左へと続く尾根道は雑木林に包まれ、展望はほとんどききませんが、穏やかな登りが続きます。庵座谷道のような景観の変化はありませんが、歩きやすい道です。 鳴滝コバに到着すると、片側の木が伐採されており、国見岳や御在所岳の山々を見渡すことができます。「鳴滝」の名の通り、ここに来て初めて庵座谷の流れの音が響いてきます。ひと息入れるにはちょうど良い場所です。 尾根は右に折れ、しばらく進むと木製の階段状の急な登りが始まります。889.1メートルのピークに到達し、少し下ると、左手に庵座谷道へ下る道が分岐しています。再び急登となり、前方に岩場が見えてくると、登山道は左の山腹を巻くように進みます。左手には大蔭のガレが見え始め、県境の山々が開けてきます。 ここからは、樹林帯の急斜面をひたすら登る厳しい道となります。この急登を登り切ったところが「釈迦白毫」と呼ばれる地点で、松尾尾根と合流する主尾根上に出ます。左へと登ると、左側が大きく切れ落ちた大蔭のガレ場が広がり、やがて庵座谷道と合流する釈迦ヶ岳の最高点、「松尾尾根の頭」に到着します。さらに尾根を進むと県境稜線に出て、県境尾根道と合流します。そこから右に数分歩けば、釈迦ヶ岳の山頂です。 山頂は三重県側が開けており、展望を楽しむことができますが、滋賀県側は樹林に覆われていて展望がありません。山頂はやや狭く、あまり高度感がないため、ゆっくり休憩するなら松尾尾根の頭で過ごすのがおすすめです。 下山には松尾尾根コースもありますが、単調な尾根道のため、ここでは少し距離が長くなっても、県境尾根道を南へ歩き、ハト峰峠から下るコースをおすすめします。 県境尾根道は、ゆるやかな下りが続く快適な道です。正面には、猫岳の三角形のピークが見え、国見岳や御在所岳など、県境尾根に連なる山々がかすんで連なっています。背後には、先ほど登った釈迦ヶ岳の緑の斜面や、大蔭のガレの荒々しい斜面が広がり、ダイナミックでスケールの大きな風景を楽しむことができます。 猫岳に登ったあとは、ササに覆われた道を長く下っていくことになります。道中、ところどころで左側(三重県側)が大きく切れ込んでおり、開放的な景色が広がります。一方、右側(滋賀県側)は、美しい雑木林が続いていて、自然の中を静かに歩くことができます。 やがて、明るく開けたガレ場のハト峰峠に到着します。ここからは、左側の朝明方面へと下る道があります。峠の少し手前にも、朝明へ下る林道の分岐があり、どちらの道を選んでも下山可能ですが、歩きやすさを重視する場合は林道を利用するのがおすすめです。朝明渓谷は、キャンパーやハイカーで賑わう鈴鹿有数の登山基地です。釈迦ヶ岳へ登る庵座谷道や松尾尾根道をはじめ、美しい渓谷美を誇る愛知川源流へと続くいくつもの峠道、さらに国見岳や御在所岳へ向かうコースなど、放射状に登山道や峠道が広がっています。 この朝明から釈迦ヶ岳へのメインルートとなっていたのが庵座谷道ですが、過去の集中豪雨の影響で道が荒れ、現在ではその左岸の中尾根に新しい登山道が整備されています。 庵座谷へは、朝明渓谷有料駐車場からテント村を通るルートと、少し下流にある朝明テント村入口から車道を登るルートの2つがあります。テント村入口には、右手に尾根へと取り付く中尾根登山口があり、新しい道標も設置されています。 登山道は、最初は暗い常緑樹林の中をジグザグに登っていきます。急斜面にしっかりと道が刻まれており、登りやすく整備されています。やがて尾根上に出ると、左へと続く尾根道は雑木林に包まれ、展望はほとんどききませんが、穏やかな登りが続きます。庵座谷道のような景観の変化はありませんが、歩きやすい道です。 鳴滝コバに到着すると、片側の木が伐採されており、国見岳や御在所岳の山々を見渡すことができます。「鳴滝」の名の通り、ここに来て初めて庵座谷の流れの音が響いてきます。ひと息入れるにはちょうど良い場所です。 尾根は右に折れ、しばらく進むと木製の階段状の急な登りが始まります。889.1メートルのピークに到達し、少し下ると、左手に庵座谷道へ下る道が分岐しています。再び急登となり、前方に岩場が見えてくると、登山道は左の山腹を巻くように進みます。左手には大蔭のガレが見え始め、県境の山々が開けてきます。 ここからは、樹林帯の急斜面をひたすら登る厳しい道となります。この急登を登り切ったところが「釈迦白毫」と呼ばれる地点で、松尾尾根と合流する主尾根上に出ます。左へと登ると、左側が大きく切れ落ちた大蔭のガレ場が広がり、やがて庵座谷道と合流する釈迦ヶ岳の最高点、「松尾尾根の頭」に到着します。さらに尾根を進むと県境稜線に出て、県境尾根道と合流します。そこから右に数分歩けば、釈迦ヶ岳の山頂です。 山頂は三重県側が開けており、展望を楽しむことができますが、滋賀県側は樹林に覆われていて展望がありません。山頂はやや狭く、あまり高度感がないため、ゆっくり休憩するなら松尾尾根の頭で過ごすのがおすすめです。 下山には松尾尾根コースもありますが、単調な尾根道のため、ここでは少し距離が長くなっても、県境尾根道を南へ歩き、ハト峰峠から下るコースをおすすめします。 県境尾根道は、ゆるやかな下りが続く快適な道です。正面には、猫岳の三角形のピークが見え、国見岳や御在所岳など、県境尾根に連なる山々がかすんで連なっています。背後には、先ほど登った釈迦ヶ岳の緑の斜面や、大蔭のガレの荒々しい斜面が広がり、ダイナミックでスケールの大きな風景を楽しむことができます。 猫岳に登ったあとは、ササに覆われた道を長く下っていくことになります。道中、ところどころで左側(三重県側)が大きく切れ込んでおり、開放的な景色が広がります。一方、右側(滋賀県側)は、美しい雑木林が続いていて、自然の中を静かに歩くことができます。 やがて、明るく開けたガレ場のハト峰峠に到着します。ここからは、左側の朝明方面へと下る道があります。峠の少し手前にも、朝明へ下る林道の分岐があり、どちらの道を選んでも下山可能ですが、歩きやすさを重視する場合は林道を利用するのがおすすめです。 -

国見尾根〜国見岳〜裏道

- 5時間0分

国見尾根〜国見岳〜裏道

- 5時間0分

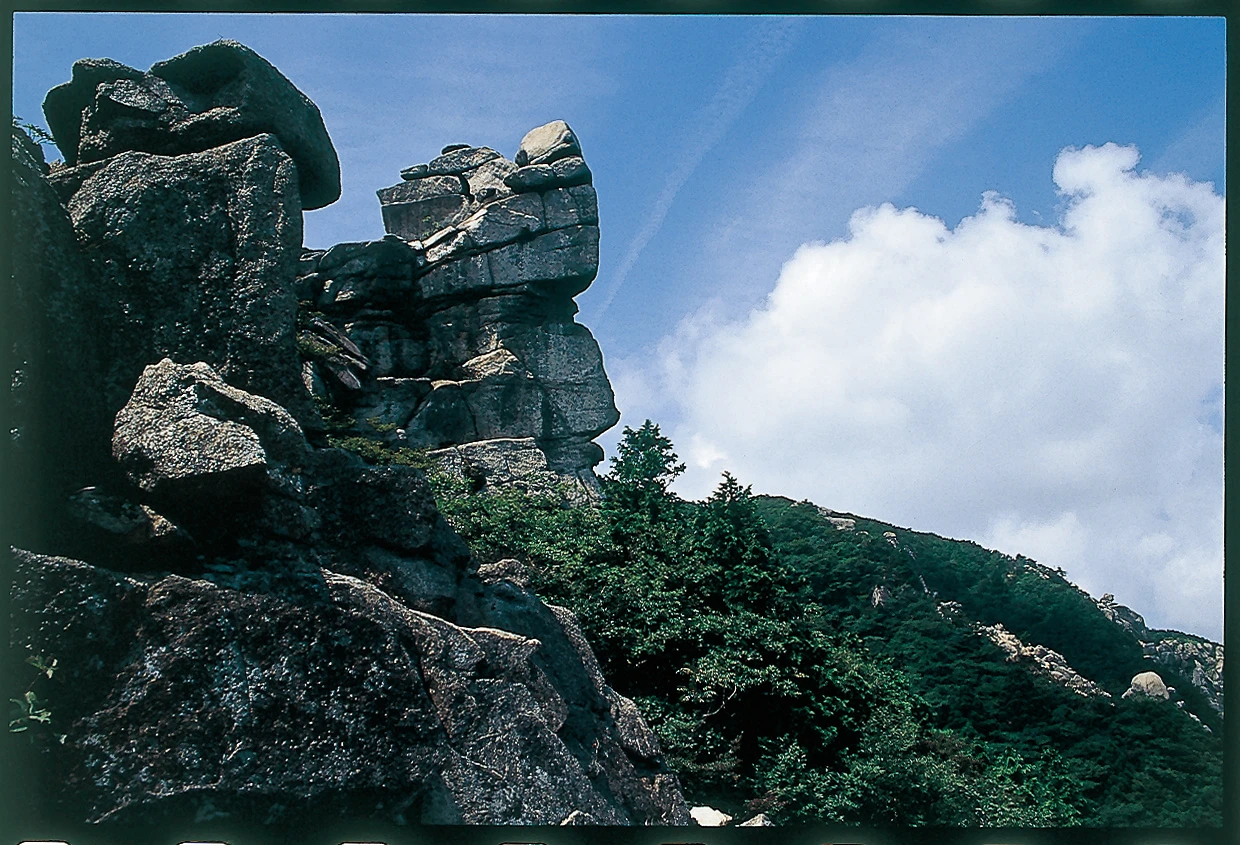

国見岳へは、湯の山温泉または朝明渓谷を起点とするのが一般的ですが、ここでは藤内小屋をベースにして、変化に富んだ岩尾根の国見尾根を登り、御在所岳や国見岳への代表的なコースである裏道を下るルートをご紹介します。 藤内小屋からは尾根道と岳不動道のふたつの登山道があり、岳不動道は国見尾根上に登り着いた地点で尾根道と合流します。国見尾根は、ゆるぎ岩や天狗岩などの奇岩が点在し、変化に富んだ景観とともに、そこからの展望が素晴らしく、鈴鹿の魅力をもっともよく感じられるコースといえるでしょう。 下山路となる裏道は、険しい道の多い御在所周辺にあって危険な箇所がほとんどない、平易で歩きやすい道です。もっとも多くの登山者に親しまれているコースでもあり、川鹿橋からロープウエイ湯の山温泉駅の下を通って三滝川北谷へと下っていきます。蒼滝茶屋を過ぎてスカイラインを横切ると、流れの上方を通る山腹道が続き、所々に鉄製の桟道が設けられています。 なお、北谷は2008年の豪雨以降、様相が大きく変わってしまい、荒れた状態となっています。常緑樹林の中にあったしっかり踏まれた登山道も、多くの区間で付け替えられましたが、御在所岳や国見岳を目指す登山者や、藤内壁を登るクライマーが行き交う、今も変わらぬ鈴鹿の中心的なルートです。 藤内小屋周辺も、現在では巨岩がごろごろと転がる荒れた谷となっており、裏道・国見尾根・岳不動道・腰越峠道といった登山道の分岐・合流点であった場所も様相が大きく変わっていますので、通行の際には注意が必要です。 国見岳への登山ルートは、かつては岳不動から国見尾根へと登る道が使われていましたが、現在は崩壊により通行止めとなっており、藤内小屋から北谷を渡って国見尾根を直接登っていくことになります。登山道はしっかりと踏まれており、登るにつれて花崗岩の岩の間から展望が広がる、快適なルートです。 大岩が積み重なったピークに着くと、目の前には岩壁の藤内壁が広がり、素晴らしい展望を楽しめます。ここが、通行止めとなった岳不動からの道との合流点です。 国見尾根は、ここから先もゆるぎ岩や天狗岩などの奇岩が連なる変化に富んだ道が続きます。これらの岩の上は眺望が開けていて、休憩場所としても最適な楽しい道です。 やがて県境稜線と合流し、右に少し登ると左側に分岐があります。ここでは「石門」と呼ばれる奇岩を見ることができます。この分岐からさらに進むと、岩が積み重なる国見岳の頂上に到着します。眺望の良い、静かな頂上です。 その後、県境稜線を南に向かって歩きます。先ほど登ってきた国見尾根との分岐を過ぎると、ガレ場が広がる展望の良い斜面を下り、やがて国見峠に出ます。ここで県境稜線と別れ、左側の裏道を下っていきます。この裏道も、以前は樹林に包まれた穏やかな道でしたが、豪雨によって道が付け替えられた区間があります。荒れた岩の多い沢沿いの道を下っていくと藤内小屋に着き、そこからは往路をたどって下山となります。国見岳へは、湯の山温泉または朝明渓谷を起点とするのが一般的ですが、ここでは藤内小屋をベースにして、変化に富んだ岩尾根の国見尾根を登り、御在所岳や国見岳への代表的なコースである裏道を下るルートをご紹介します。 藤内小屋からは尾根道と岳不動道のふたつの登山道があり、岳不動道は国見尾根上に登り着いた地点で尾根道と合流します。国見尾根は、ゆるぎ岩や天狗岩などの奇岩が点在し、変化に富んだ景観とともに、そこからの展望が素晴らしく、鈴鹿の魅力をもっともよく感じられるコースといえるでしょう。 下山路となる裏道は、険しい道の多い御在所周辺にあって危険な箇所がほとんどない、平易で歩きやすい道です。もっとも多くの登山者に親しまれているコースでもあり、川鹿橋からロープウエイ湯の山温泉駅の下を通って三滝川北谷へと下っていきます。蒼滝茶屋を過ぎてスカイラインを横切ると、流れの上方を通る山腹道が続き、所々に鉄製の桟道が設けられています。 なお、北谷は2008年の豪雨以降、様相が大きく変わってしまい、荒れた状態となっています。常緑樹林の中にあったしっかり踏まれた登山道も、多くの区間で付け替えられましたが、御在所岳や国見岳を目指す登山者や、藤内壁を登るクライマーが行き交う、今も変わらぬ鈴鹿の中心的なルートです。 藤内小屋周辺も、現在では巨岩がごろごろと転がる荒れた谷となっており、裏道・国見尾根・岳不動道・腰越峠道といった登山道の分岐・合流点であった場所も様相が大きく変わっていますので、通行の際には注意が必要です。 国見岳への登山ルートは、かつては岳不動から国見尾根へと登る道が使われていましたが、現在は崩壊により通行止めとなっており、藤内小屋から北谷を渡って国見尾根を直接登っていくことになります。登山道はしっかりと踏まれており、登るにつれて花崗岩の岩の間から展望が広がる、快適なルートです。 大岩が積み重なったピークに着くと、目の前には岩壁の藤内壁が広がり、素晴らしい展望を楽しめます。ここが、通行止めとなった岳不動からの道との合流点です。 国見尾根は、ここから先もゆるぎ岩や天狗岩などの奇岩が連なる変化に富んだ道が続きます。これらの岩の上は眺望が開けていて、休憩場所としても最適な楽しい道です。 やがて県境稜線と合流し、右に少し登ると左側に分岐があります。ここでは「石門」と呼ばれる奇岩を見ることができます。この分岐からさらに進むと、岩が積み重なる国見岳の頂上に到着します。眺望の良い、静かな頂上です。 その後、県境稜線を南に向かって歩きます。先ほど登ってきた国見尾根との分岐を過ぎると、ガレ場が広がる展望の良い斜面を下り、やがて国見峠に出ます。ここで県境稜線と別れ、左側の裏道を下っていきます。この裏道も、以前は樹林に包まれた穏やかな道でしたが、豪雨によって道が付け替えられた区間があります。荒れた岩の多い沢沿いの道を下っていくと藤内小屋に着き、そこからは往路をたどって下山となります。 -

一ノ谷新道〜御在所岳〜中道

- 6時間0分

一ノ谷新道〜御在所岳〜中道

- 6時間0分

湯の山温泉を基点として、5つの変化に富んだ登山コースが御在所岳の山頂を目指しています。表道、中道、裏道、武平峠道、一ノ谷新道の各コースがあり、いずれも整備されており、安全に楽しむことができますが、裏道を除くと急峻な岩場の多い尾根道ですので、慎重に行動する必要があります。 ここでは、圧倒されるような頂上岩壁を眺めながら一ノ谷新道を登り、展望が広がるスリリングな岩尾根である中道を下るコースをご紹介します。 川鹿橋から温泉街を抜けて車道を登っていくと、一ノ谷茶屋があり、ここで車道を離れて一ノ谷沿いの登山道へと入ります。すぐに左側に武平峠への道を分け、鈴鹿スカイラインをくぐると中道の取り付きに至ります。スカイライン上に出ると一ノ谷山荘があり、その左の尾根が一ノ谷新道の登山口となります。 一ノ谷新道は、風化した花崗岩による白砂の急な登りが続きます。緩急の変化はあるものの、最後まで急登が続くため、ペース配分に注意して登ることが大切です。特に登り始めは木の根を掴みながら登る急斜面で厳しいですが、春にはイワカガミの可憐なピンクの花やアカヤシオ、シロヤシオの美しい彩りに励まされ、夏も木陰が多く涼しい道のりとなっていて救われます。 登る途中、木々の間からは、一ノ谷を挟んで切り立つ岩壁が城塞のように連なる様子が見え、その上空を色鮮やかなゴンドラが行き交う様子が垣間見えます。 いくつかの岩場を巻いて越えていくと、やがて恵比須岩を見下ろす地点に達し、そこからはササの茂る急な登山道となります。山上公園駅の直下まで登り、左に向かってさらに登ると、山上公園に到着します。公園内のアスファルト道を進み、右手の階段道を登ると、御在所岳の頂上に到着します。 頂上にはリフトが上がってきており、多くの観光客で賑わっています。ここからは大きな展望が広がり、滋賀県側の愛知川の谷に突き出すような岩の上に立つと、樹林の広がりが鮮やかに見え、心地よい風が吹き抜けていきます。 山上公園駅まで戻り、左に分かれる国見峠への縦走路を通り過ぎたところで、右側に分かれる中道へと下ります。 中道は、登りとは対照的に最初から急な岩場の下りが続く尾根コースで、伊勢平野や伊勢湾を一望できるスケールの大きな展望が魅力です。また、山稜上には地蔵岩や負ばれ石といった奇岩が点在し、キレット(岩の割れ目)なども現れるため、次々と現れる「ストーンアート」を楽しむことができます。 岩場が続くため慎重な歩行が必要ですが、特に頂上直下の岩壁を巻いて下る箇所やキレットは注意が必要です。ただし、道を誤らなければ特に危険な箇所はありません。 キレットを過ぎると、尾根はやや穏やかになり、地蔵岩と出会います。この岩は石の仏像を思わせる形状をしており、背景には広大な平野が広がる素晴らしい展望が楽しめます。さらに少し下ると、巨大な石のまな板を立てかけたような形をした「負ばれ石」が現れます。 この負ばれ石を過ぎると、登山道は樹林帯に入り、ゴンドラの下をくぐった後、暗い常緑樹の森の中を下っていきます。左側から裏道が合流すると、足元が滑りやすい砂ザレの道となり、一ノ谷のスカイライン登山口に出ます。そこから往路を戻り、約50分ほどで川鹿橋に戻ることができます。湯の山温泉を基点として、5つの変化に富んだ登山コースが御在所岳の山頂を目指しています。表道、中道、裏道、武平峠道、一ノ谷新道の各コースがあり、いずれも整備されており、安全に楽しむことができますが、裏道を除くと急峻な岩場の多い尾根道ですので、慎重に行動する必要があります。 ここでは、圧倒されるような頂上岩壁を眺めながら一ノ谷新道を登り、展望が広がるスリリングな岩尾根である中道を下るコースをご紹介します。 川鹿橋から温泉街を抜けて車道を登っていくと、一ノ谷茶屋があり、ここで車道を離れて一ノ谷沿いの登山道へと入ります。すぐに左側に武平峠への道を分け、鈴鹿スカイラインをくぐると中道の取り付きに至ります。スカイライン上に出ると一ノ谷山荘があり、その左の尾根が一ノ谷新道の登山口となります。 一ノ谷新道は、風化した花崗岩による白砂の急な登りが続きます。緩急の変化はあるものの、最後まで急登が続くため、ペース配分に注意して登ることが大切です。特に登り始めは木の根を掴みながら登る急斜面で厳しいですが、春にはイワカガミの可憐なピンクの花やアカヤシオ、シロヤシオの美しい彩りに励まされ、夏も木陰が多く涼しい道のりとなっていて救われます。 登る途中、木々の間からは、一ノ谷を挟んで切り立つ岩壁が城塞のように連なる様子が見え、その上空を色鮮やかなゴンドラが行き交う様子が垣間見えます。 いくつかの岩場を巻いて越えていくと、やがて恵比須岩を見下ろす地点に達し、そこからはササの茂る急な登山道となります。山上公園駅の直下まで登り、左に向かってさらに登ると、山上公園に到着します。公園内のアスファルト道を進み、右手の階段道を登ると、御在所岳の頂上に到着します。 頂上にはリフトが上がってきており、多くの観光客で賑わっています。ここからは大きな展望が広がり、滋賀県側の愛知川の谷に突き出すような岩の上に立つと、樹林の広がりが鮮やかに見え、心地よい風が吹き抜けていきます。 山上公園駅まで戻り、左に分かれる国見峠への縦走路を通り過ぎたところで、右側に分かれる中道へと下ります。 中道は、登りとは対照的に最初から急な岩場の下りが続く尾根コースで、伊勢平野や伊勢湾を一望できるスケールの大きな展望が魅力です。また、山稜上には地蔵岩や負ばれ石といった奇岩が点在し、キレット(岩の割れ目)なども現れるため、次々と現れる「ストーンアート」を楽しむことができます。 岩場が続くため慎重な歩行が必要ですが、特に頂上直下の岩壁を巻いて下る箇所やキレットは注意が必要です。ただし、道を誤らなければ特に危険な箇所はありません。 キレットを過ぎると、尾根はやや穏やかになり、地蔵岩と出会います。この岩は石の仏像を思わせる形状をしており、背景には広大な平野が広がる素晴らしい展望が楽しめます。さらに少し下ると、巨大な石のまな板を立てかけたような形をした「負ばれ石」が現れます。 この負ばれ石を過ぎると、登山道は樹林帯に入り、ゴンドラの下をくぐった後、暗い常緑樹の森の中を下っていきます。左側から裏道が合流すると、足元が滑りやすい砂ザレの道となり、一ノ谷のスカイライン登山口に出ます。そこから往路を戻り、約50分ほどで川鹿橋に戻ることができます。