電車で気軽に楽しめる伊豆ヶ岳登山 初心者にもおすすめの絶景ルートと見どころガイド

都心から電車で約2時間。伊豆ヶ岳は、アクセスの良さと歩きやすい登山道、豊かな自然に恵まれた奥武蔵の人気ルートです。

この記事では、伊豆ヶ岳登山の初心者にも歩きやすいコース情報や絶景スポット、信仰の歴史、子ノ権現までの道のりを写真付きで詳しく紹介。

季節を問わず楽しめる自然豊かな山旅へ出かけましょう。

目次

伊豆ヶ岳とは? 都心から日帰りで登山を楽しめる人気の山

伊豆ヶ岳は、埼玉県の奥武蔵エリアに位置する標高851mの山で、西武秩父線・正丸駅からアクセスできることから、東京近郊で気軽に登れる日帰り登山の名所として親しまれています。春から秋にかけてはもちろん、冬場も雪が少なく、通年で登山が楽しめるのが特徴です。

特に人気なのが、正丸駅から伊豆ヶ岳を経て、足腰の神様を祀る「子ノ権現(ねのごんげん)」までを縦走し、吾野駅へと下山するルート。このルートは「関東ふれあいの道・伊豆ヶ岳を越えるみち」にも指定されており、登山の楽しさと歴史ある信仰の山歩きが一度に味わえるのが魅力です。

途中には岩場のクサリ場や緩やかな尾根歩き、眺望スポット、信仰にゆかりのある神社仏閣なども点在。標高はそれほど高くないものの、変化に富んだ道のりで歩きごたえがあり、登山ビギナーから中級者まで幅広い層に人気があります。

季節ごとに装いを変える伊豆ヶ岳は、春の新緑や秋の紅葉はもちろん、冬の澄んだ空気のなかでの静かな山歩きもおすすめ。自然と歴史、信仰が調和したこの山は、奥武蔵エリアを代表する存在として、多くの登山者に愛されています。

標高:851m

歩行時間:約6時間(正丸駅〜伊豆ヶ岳〜子ノ権現〜吾野駅)

総距離:約15km

難易度:初級〜中級

特徴:クサリ場あり、変化に富んだ縦走路、歴史ある信仰スポットを通過

今回歩く伊豆ヶ岳の登山コースはこちら

【スタート】正丸駅 ⇒ 正丸峠分岐 ⇒ 長岩峠 ⇒ 伊豆ヶ岳 ⇒ 古御岳 ⇒ 高畑山 ⇒ 天目指峠 ⇒ 子ノ権現 ⇒ 【ゴール】吾野駅

正丸駅から登山スタート|歴史をたどりながら長岩峠へ

今回のスタート地点、正丸駅

伊豆ヶ岳の登山口となる正丸駅へは、都心から電車で約2時間。アクセスの良さから、伊豆ヶ岳は古くから日帰りハイキングの定番として親しまれてきました。

もともと登山道のメインルートは、吾野駅からバスで畑井バス停まで移動し、そこから「花桐参道(男坂)」を通って山頂を目指すルートでした。昭和初期、西武鉄道の前身である武蔵野鉄道が開通すると、このルートが登山者に広まりました。しかし、西武秩父線の開通と正丸駅の開業にともないバス路線は廃止され、現在では「大蔵山参道(女坂)」が伊豆ヶ岳へのメインルートとなっています。

「山小屋」には登山用更衣室あり

正丸駅前にある「山小屋」は、飲食が楽しめるだけなく更衣室も備えている登山者をサポートしてくれる施設。ここで身支度を整えて、登山道へと向かいましょう。

駅の斜め階段を下り登山スタート。登山口からは川沿いの静かな道を進み、大蔵山の集落を右手に見ながら歩いていきます。しばらくすると、地蔵堂を過ぎた先で馬頭尊の祠が現れます。ここが正丸峠方面と長岩峠方面の分岐点です。

長岩峠分岐に建立された馬頭尊

馬頭尊が多く祀られているのは、かつてこの地域が駄馬による物流の要所だった名残。分岐を右に進めば正丸峠ガーデンハウス方面へ、左に進めば大蔵山参道に入り、長岩(亀岩)を経て長岩峠へとつながるルートです。

現地の指導標には「亀岩」とある

そうして長岩(亀岩)から標高を上げていくと落葉樹が多くなり、ひとしきり登って尾根へ出るとすぐに長岩峠となります。

伊豆ヶ岳は信仰の山|男坂と女坂がつなぐ伝承の道

長岩峠から先、伊豆ヶ岳の山頂に向かう道は尾根道と旧道が並行して進みます。旧道は「大蔵山参道(女坂)」と呼ばれ、やがて「花桐参道(男坂)」と合流する広場に出ます。伊豆ヶ岳へ向かうこれら二つの道の起点は、かつて畑井集落にありました。

男坂と女坂は合流し、クサリ場で再び分岐

その畑井には「ウブスナ山」と呼ばれる山があり、その山頂には伊豆山権現が祀られていました。男坂と女坂をそれぞれ登ってきた男女が、社前で山ツツジの枝をハート型に結び、縁結びを願うという伝承も残っています。江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』には「伊豆ヶ嶽」の記載もあり、この風習が当時から広く信仰されていたことがうかがえます。

戦前の案内書にも「伊豆ヶ嶽神社」の記載があり、伊豆ヶ岳の山頂には大山祇神や虚空蔵菩薩、大日如来、愛宕神などが祀られていたといいます。しかし残念ながら、虚空蔵菩薩の石像は戦前に心ない登山者によって崖下に落とされてしまいました。

その後、高度経済成長期に入り、伊豆ヶ岳を訪れる登山者が急増。山頂をはじめ、正丸尾根のあちこちには茶屋が建ち並び、伊豆ヶ岳は多くの人に親しまれる登山地となっていきました。

クサリ場は信仰対象であった名残り

なお、現在はクサリ場前の広場から再び男坂と女坂が分岐しますが、女坂の一部が崩落しているため、現在は代替ルートが案内されています。男坂側は現在通行禁止となっており、ロープが張られているため注意が必要です。

山頂手前の岩場からは、かつて虚空蔵菩薩が祀られていた場所を望むことができ、その風景は今も多くの登山者の心をとらえています。

かつてこの岩上に虚空蔵菩薩像があった

この日は秋晴れ。山頂付近の木々も色づきはじめ、静かな歴史と自然が調和する伊豆ヶ岳の魅力を感じられるひとときでした。

男坂頂上付近の岩場から望む名栗の山々

伊豆ヶ岳から子ノ権現へ|展望と変化に富んだ尾根歩き

色づきはじめた伊豆ヶ岳山頂

伊豆ヶ岳の山頂(標高850.9m)からは、落ち葉を踏みしめながらの急な下りがスタート。尾根沿いをたどる縦走路には、次々とピークが現れ、変化に富んだ登山が楽しめます。最初に現れるのは、東屋が建つ静かな古御岳(こみたけ)の山頂。落葉樹に囲まれ、ひと息つくには絶好の休憩スポットです。

古御岳山頂の東屋

古御岳を後にすると、次の休憩ポイントである天目指峠(あまめざすとうげ)へ向かう道はしばらく下り基調に。高畑山(695m)が近づくにつれ、植生は杉やヒノキの人工林に変わり、雰囲気もまた一変します。

楢生(なろう)は高畑山東側の地名

さらに進むと、高圧鉄塔のある開けた場所に出ます。ここは展望がよく、遠くの山並みを一望できる絶景ポイントです。

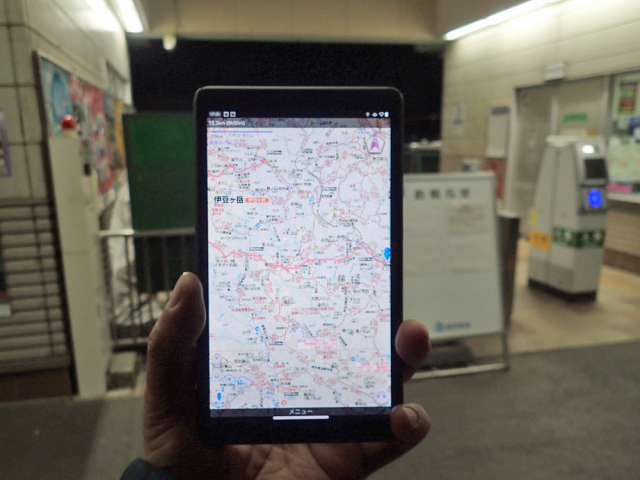

眺望の良い高圧線鉄塔跡

その先、中ノ沢ノ頭(622.7m)付近では登山道と作業道が交錯する場所があるため、ルート取りには注意が必要です。不安なときは登山地図ナビアプリ「山と高原地図ホーダイ」で現在地を確認すると安心です。特にこの縦走コースは、紙の地図だけでなく、詳細な地形が表示されるアプリ版の活用がおすすめです。

やがて現れる天目指峠は、かつて国道299号と県道53号(旧名栗街道)を結ぶ交通の要所でした。

天目指峠の山ノ神祠

現在は舗装された車道(県道395号)が通っており、峠の切通しに東屋も整備されています。ここで一度立ち止まり、呼吸を整えてから次の目的地を目指しましょう。

天目指峠から子ノ権現(ねのごんげん)へは、約1時間弱。愛宕山をはじめとする小ピークをいくつか越えながら進みます。地形のアップダウンが多いため、「山と高原地図アプリ」の詳細地図に切り替えて歩くのがおすすめです。

詳細図表示

なお、アプリ内には伊豆ヶ岳と子ノ権現それぞれの周辺略図も掲載されています。

周辺略図、円形のイラストで示されている

道中、愛宕社の鳥居をくぐると、子ノ権現へと続く最後の分岐点へ。登山道の鞍部からは、これまで歩いてきた伊豆ヶ岳と古御岳を遠望することができます。道のりを振り返りながら、静かな山中に佇む信仰の山・子ノ権現へと足を進めましょう。

古御岳と伊豆ヶ岳を望む

子ノ権現の伝説|足腰の神様に願いを込めて

伊豆ヶ岳からの縦走の終着地となる子ノ権現(ねのごんげん)は、古くから足腰の守護神として信仰を集めてきた山上の霊地です。はじまりは平安時代、子ノ聖(ねのひじり)がこの地に草庵を結び、十一面観音を奉じたことにあると伝わります。その後、長和元年(1012年)、弟子の恵聖上人が庵を継ぎ、天龍寺を開山。子ノ聖を祀る子ノ権現社も創建されました。

子ノ権現本堂

現在の本堂には立派な茅葺き屋根が残り、歴史を感じさせる佇まいです。境内には大きな鉄のわらじが奉納されており、健脚を願う登山者やハイカーが多く訪れます。本堂で参拝を済ませたら、奥ノ院・経ヶ峰(きょうがみね)へも足を伸ばしてみましょう。鐘楼と釈迦堂が立ち並び、開けた東側の展望台からは、晴れた日には東京スカイツリーを遠望できることもあります。

子ノ権現本堂

奥ノ院のそばにある「経掛石」は、子ノ聖が月山から投じたという般若心経が光を放ち留まったとされる場所。別名「来迎岩(らいごういわ)」とも呼ばれ、霊験あらたかな場所として語り継がれています。

子ノ権現には複数の参道がありますが、特に子ノ聖にゆかりの深い「吉延参道」は見どころが多く、下山ルートとしてもおすすめです。途中には、聖が箸を刺した場所に根付いたという「二本杉」があり、信仰の伝承を今に伝えています。

さらに歩を進めると「山ノ神社」や、伝説の舞台となった「降魔橋(ごうまばし)」が現れます。かつて経文を求めてこの地に降り立った子ノ聖は、魔物に襲われて火傷を負うも、突然現れた龍が雨を降らせて救い出したと伝えられています。この霊験を得た場所は「下天寺(しもあまでら)」とも呼ばれ、今も静かにその歴史を伝えています。

子ノ権現は、伊豆ヶ岳からの縦走のゴールにふさわしい静謐な場所。足腰の健康を祈りつつ、心の安らぎも得られる、登山者にとっての“癒しの終着点”です。

吾野駅方面へ|歴史と自然が息づく下山ルート

子ノ権現から吾野駅方面へと下山する道のりは、歩きごたえのある約6時間の行程の締めくくり。季節によっては日が短いため、早めの行動が肝心です。とくに晩秋から冬にかけては16時前後で薄暗くなるため、ヘッドライトなどの携行を忘れずに。

子ノ権現からの下山ルートには、複数の参道が整備されています。その中でも歴史と信仰の色濃い「吉延参道」は、歩きやすく風情も豊かな道。伝承によれば、子ノ聖が差した箸が芽を出して根付いたといわれる「二本杉」など、信仰の痕跡が点在します。

参道を下りていくと、やがて現れるのが「山ノ神社」と「降魔橋(ごうまばし)」。伝説では、天龍寺の寺宝となる経典を手に入れるため、この地に降り立った子ノ聖が魔物に襲われたものの、現れた龍が雨を降らせて救ったとされる霊地です。この逸話から「下天寺(しもあまでら)」とも呼ばれ、今も静かに参拝者を迎えています。

下天寺の降魔橋

舗装された車道に出れば、あとは道なりに吾野駅を目指すのみ。ただし、吾野駅手前の「中尾の切通し」は街灯がないため、日が暮れた後の通行には十分な注意が必要です。天候や日没時刻に合わせて、余裕のある行程を組んでおきましょう。

暗くなりながらも吾野駅に無事ゴール

吾野駅周辺の見どころ|歴史に触れる小さな旅を

下山後、少し時間に余裕があれば、吾野駅周辺の名所にも足を延ばしてみてはいかがでしょうか。

たとえば「岩殿観音 正法寺(しょうぼうじ)」は、駅から徒歩圏内にある由緒ある寺院。子ノ権現にまつわる伝説では、雨を降らせた龍が経典とともに飛び去り、最後に落とした「龍鱗石」が祀られているとされる場所です。奥ノ院にあたる「宝珠洞(ほうじゅどう)」には、十一面観音像が安置され、静かな時間が流れています。

殿観音の宝珠洞

また、秋に訪れるなら「秩父御嶽神社(ちちぶみたけじんじゃ)」の紅葉もおすすめ。特に例年11月下旬に行われる「もみじまつり」は、境内が鮮やかな紅葉で彩られ、多くの参拝客で賑わいます。紅葉の見ごろにこだわらずとも、参道や社殿まわりの自然は年間を通じて趣があり、心が安らぐスポットです。

秩父御嶽神社の東郷元帥像

伊豆ヶ岳登山の魅力をもう一度振り返る|自然と信仰をめぐる山旅へ

伊豆ヶ岳は、都心から日帰り圏内でありながら、信仰の歴史や変化に富んだ縦走ルート、山岳展望といった本格的な登山の魅力を存分に味わえる人気の山です。登山道にはクサリ場や静かな峠、趣のある神社仏閣が点在し、ただ歩くだけでなく、自然と人のつながりに触れることができます。

縦走の締めくくりとなる子ノ権現では、足腰の神様への参拝とともに、遠く東京の街並みまで望める絶景が待っています。登山の達成感とともに、心身ともにリフレッシュできる特別な時間になることでしょう。

そして、こうした道中をより安全かつ快適に楽しむためには、事前の下調べとルート把握が欠かせません。登山中でもGPSで現在地が確認できる「山と高原地図ホーダイ」アプリは、ルート計画から現地でのナビゲーションまで、頼もしい登山パートナーになります。

四季を問わず通年で楽しめる伊豆ヶ岳。次の休日は、自然と歴史が織りなす奥武蔵の名峰を歩いてみませんか?

執筆・写真:山と高原地図「奥武蔵・秩父」著者 奥武蔵研究会会長 小泉 重光

今回歩いた伊豆ヶ岳の登山コースはこちら

【スタート】正丸駅 ⇒ 正丸峠分岐 ⇒ 長岩峠 ⇒ 伊豆ヶ岳 ⇒ 古御岳 ⇒ 高畑山 ⇒ 天目指峠 ⇒ 子ノ権現 ⇒ 【ゴール】吾野駅

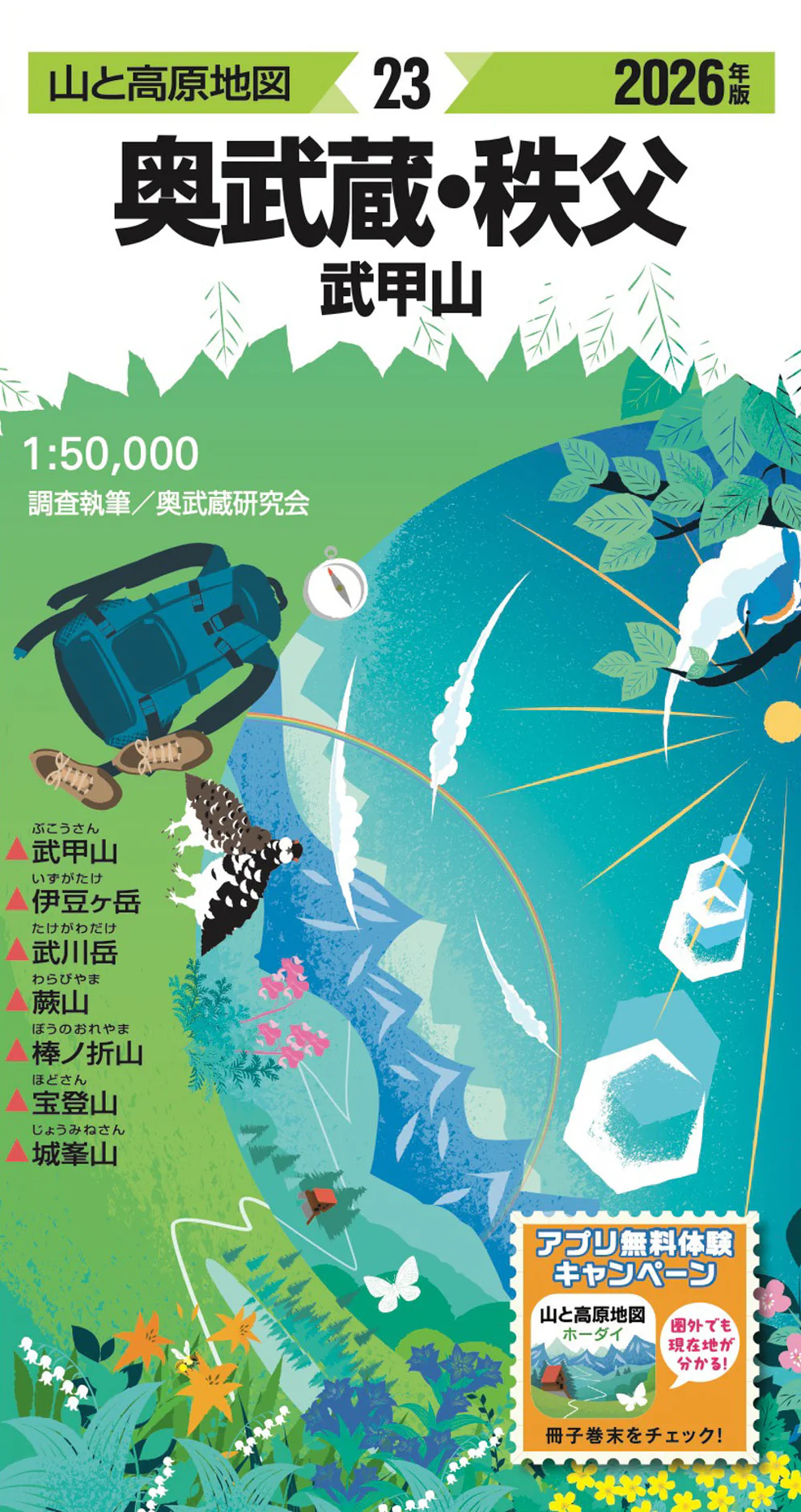

【もしもの時のために・・・】紙地図も携行しよう!

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。