二本木峠から愛宕山・皇鈴山・登谷山へ歩く 低山縦走を楽しむ登山コースガイド

埼玉県の東秩父村を囲む山々には、気軽に楽しめる登山コースが整備されています。標高600メートル前後の低山が連なっているため、登山初心者でも無理なく縦走に挑戦しやすいのが特徴です。

今回は二本木峠から愛宕山・皇鈴山・登谷山を往復するルートを、実際に歩いた体験をもとにご紹介します。コースの見どころはもちろん、服装や注意点など、安心して登山を楽しむための情報もまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

愛宕山・皇鈴山・登谷山の基本情報と魅力

愛宕山(あたごやま、655m)、皇鈴山(みすずやま、679m)、登谷山(とやさん、668m)の3山は、埼玉県・東秩父村に位置し、秩父地方の山稜に連なる低山。秩父の大自然をじっくり味わえるのが魅力です。

3座はいずれも標高650〜680メートルほどで、ハイキングコースが整備されているため、登山経験を問わず気軽に登れます。

登山客が少なく、自然を満喫しながら自分のペースで歩けるのも特徴です。

愛宕山・皇鈴山・登谷山をめぐる往復登山コースの見どころ

愛宕山・皇鈴山・登谷山の登山口 二本木峠へのアクセス

愛宕山・皇鈴山・登谷山の登山口となる二本木峠へは、車と公共交通機関の両方でアクセスできます。それぞれの方法を把握して、登山計画に合ったルートを選びましょう。

車でのアクセス方法

二本木峠へは車でのアクセスが便利です。皆野・長瀞ICから県道82号線を経由し、県道361号線(三沢坂本線)を秩父高原牧場方面へ進みます。牧場を通過してさらに進むと二本木峠に到着します。皆野・長瀞ICからの所要時間は約16分です。

公共交通機関でのアクセス方法

公共交通機関を利用する場合は、東秩父村路線バスの内手バス停から徒歩で約90分です。内手バス停から外秩父七峰縦走コースの入口に入り、二本木峠を目指します。ただし距離が長いため、車に比べて体力を必要とする点に注意が必要です。

愛宕山・皇鈴山・登谷山の登山コース詳細 初心者も安心の3座往復ルート

二本木峠から登山道を道なりに進み、愛宕山、皇鈴山、登谷山の順に山頂を目指します。登谷山に到着したら折り返し、スタート地点の二本木峠へ同じ道を通って下山します。一本道で道迷いの心配が少なく、登山初心者でも安心して歩けるルートです。

登山コースの概要と特徴

二本木峠から3座の山頂までの標高差は大きくなく、ハイキング感覚で歩けます。ただし、緩やかな起伏を繰り返し、各山頂の手前は急登が待っています。体力に自信のない方は山頂でしっかり休憩をとると安心です。

登山道は人の少ない樹林帯が続き、静かな自然を味わえます。木々に囲まれた景色が長く続くため、道標などの目印を確認しながら進むと下山時のよい目安になります。

コースタイム

コースデータ

・難易度:やさしい(起伏あり)

・歩行距離:約4.5km

・所要時間:約3時間

・最大高低差:約82m

・トイレ:なし(※公共交通利用の場合は坂本公衆トイレが使用可)

・登山客の数:少なめ

登山記録メモ(7月上旬の例)

・時期:7月上旬

・天候:晴れ

・気温:最高27℃/最低20℃

・体感メモ:二本木峠(標高約600m)は平地より涼しく、過ごしやすい気候。

二本木峠から愛宕山山頂へ 登山のスタート

二本木峠の駐車場から登山スタート。草木が生い茂っていて分かりにくいですが、駐車場の横道が登山口です。ここから登山道へ入り、まずは愛宕山を目指します。

少し進むと階段が見えてきます。この階段が愛宕山へ続くルートです。ここから本格的な登山道が始まるため、体を軽く整えてから進むと安心です。

階段の先は緩やかな登りが続きますが、次第に傾斜が増していきます。

途中、左側の標識には標高634メートルと書かれていました。これはスカイツリーの高さと同じで、歩きながら想像するとすでに高い場所にいることを実感します。

歩いていると耳元では虫の羽音が響き、虫よけスプレーだけでは心許ないと感じました。夏場は防虫ウェアなど追加の対策をしておくと安心です。

姿勢を低くして木のトンネルをくぐると、クモの巣が体に絡まる場面もありました。トレッキングポールで払いながら進むと歩きやすいでしょう。

少し進んだ先に、ひらけた場所と標識が見えました。ここが愛宕山の山頂です。

愛宕山山頂に到着 小さな山頂スペースで休憩

登山開始から10分ほどで愛宕山山頂に到着。標高は655メートルで二本木峠からの標高差は約65メートル。短い距離ながら傾斜があるため、息が上がります。

山頂には愛宕神社と書いてある石碑があります。二本木峠はかつて山火事を対策する工事の中心地で、愛宕山の山頂には火伏せの神を祀った愛宕神社の石碑が建てられたそうです。

愛宕山の山頂は木々に囲まれており眺望は限られていますが、冬場であれば木々の隙間から景色を望めそうです。

愛宕山から皇鈴山へ 起伏を越えて進む

愛宕山山頂で一息ついたら、皇鈴山の山頂を目指して再び登山スタート。山頂標識の向かい側にある登山道を下っていきます。

木々に囲まれた登山道を進んでいきます。愛宕山の山頂周辺は傾斜が急になっているので、下りのときは転倒に注意してください。

木々で視界が遮られやすく、前方の様子が分かりにくい箇所があります。倒木や岩が突然現れることもあるので注意が必要です。

愛宕山を下山すると、三沢坂本線に合流します。このまま真っすぐ進み、舗装路を横断しましょう。

舗装路を横断した先には標識があり、皇鈴山と登谷山までの距離が書かれていました。ここから皇鈴山まではあと700メートルです。

再び登山道へ。ここからは緩やかな起伏の坂道を進んでいきます。

やや傾斜のある場所には下りの階段が整備されており、登山に慣れていない人でも安心して歩けます。

分岐点からは2つの道が山頂へ続いています。左は巻き道、右は傾斜がある直登ルートです。今回は左の巻き道へ。自分の体力に合わせてルートを選択しましょう。

ここからは細い道が続きます。道の左側に案内板を確認すると、奥に開けた場所が見えてきました。皇鈴山山頂はすぐそこです。

皇鈴山山頂に到着 展望と休憩施設を楽しむ

愛宕山の山頂から約30分。皇鈴山山頂に到着です。それほど時間はかかっていませんが、登山道は起伏が多くかなり手ごたえを感じました。

山頂標識の近くには東屋が一つ、ベンチが数カ所設置されています。東屋の手前には「首都圏自然歩道休憩地」と書かれた標識がありました。

※首都圏自然歩道(別名:関東ふれあいの道)とは、関東一都六県を一周する自然歩道で、10キロメートルほどに区切った日帰り登山コースが160種類あります。

山頂標識を背に駐車場方面へ進むと、展望スペースがあります。展望台横には景観整備のための支援金(一人200円)を入れるピンク色のポストが設置されています。

登山ではこのように支援金やトイレ維持費、お賽銭などで小銭を使う場面が多いため、小銭入れを持参しておくと安心です。

ピンクのポストの右側に続く道を進んだ先に、ぽつんとベンチが置かれていました。ベンチからは、関東平野の雄大な景色が一望できます。視界を遮るものがなく、見渡す限りの絶景が広がっています。

皇鈴山から登谷山へ 分岐を経て登山口の茱萸ノ木峠へ

皇鈴山からの景色を10分ほど堪能したら登山再開。山頂標識がある方へ戻り、登谷山に続く登山道へ向かいます。青い看板が目印です。

登山道の右側にあるハイキングコースの案内に従って進んでいきます。

少し進むと分岐点に到着。手前の木のそばに道標が立っており、登谷山への案内が示されています。ここからは右の道を進み、登谷山を目指します。

分岐点からすぐ近くの場所にハイキングコースの案内板があります。その奥に登り坂が見え、気持ちが引き締まります。見た目以上に傾斜がきついので、呼吸を整えながらゆっくり登りましょう。

アップダウンを繰り返して進んでいると途中で手すりが柵がついている道が見えてきました。ここから先は下りが続き、道幅がかなり狭くなります。

草木をよけながら狭い道を下っていきます。草木がある左側は急斜面になっていますが、足場は安定しているので慎重に進めばそれほど心配はありません。

下り道が終わると舗装路が見えてきました。再び三沢坂本線に合流します。このまま真っすぐ舗装路を進むと登谷山の登山口が見えてきます。

登谷山登山口の茱萸ノ木峠に到着

皇鈴山山頂から約20分で茱萸ノ木峠に到着。ここが登谷山の登山口です。山頂までは残り500メートル、約10分の道のりです。

登山口付近は緩やかな起伏が続きますが、山頂付近になると、だんだんと傾斜が増してきます。

木のトンネルをくぐって進むと、前方から光が差し込んでいました。登谷山山頂はすぐ目の前です。

登谷山山頂に到着 3座を登り切った達成感と絶景

登山開始から休憩を含めて約1時間50分、登谷山山頂に到着しました。小さな山頂スペースから望む大パノラマは圧巻。登山者が少ない穴場スポットのため、ゆっくり景色を堪能できます。

この日は霞んで遠くまでは見えませんでしたが、空気の澄む時期には関東平野を一望できます。

なお登谷山の山頂標識は木の幹に設置されています。わかりにくいので、見逃さないようにしましょう。

登谷山から下山開始 二本木峠まで戻る道のり

登山初心者におすすめの服装と持ち物 愛宕山・皇鈴山・登谷山で安心登山を楽しむために

安全で快適に歩くための登山持ち物チェックリスト

以下は日帰り登山に必要な基本装備の一例です。登山道が整備されている山であっても、急な天候変化や体調不良に備えてしっかり準備しておきましょう。

持ち物リスト

・飲み物(目安:500ml〜1L以上)

・行動食・非常食

・タオル、手ぬぐい

・トレッキングポール

・グローブ

・サングラス

・虫よけスプレー

・日焼け止め

・レインウェア

・ヘッドライト

・モバイルバッテリー

・クマ鈴、ホイッスル

・携帯トイレ、ティッシュ、ゴミ袋

・エマージェンシーシート

・救急セット(絆創膏、消毒液、常備薬など)

登山に便利な行動食の例 手軽に食べられるお菓子を持参しよう

今回の登山では3座を登るため、中継地点や山頂に到着するたびに、手軽に糖分を補給できるラムネや、塩分が摂れる梅干しのお菓子を用意しました。

特に夏場は水分不足と同時にミネラル不足にもなりやすいため、熱中症対策として塩分補給できる行動食を持参すると安心です。

愛宕山・皇鈴山・登谷山の登山帰りに立ち寄りたい観光・グルメ・癒しスポット

登谷山周辺は下山後の疲れを癒やせる観光スポットが充実しています。ここでは下山後に訪れたい注目のスポットをご紹介します。

秩父高原牧場・彩の国ふれあい牧場 自然と動物に触れ合える観光スポット

二本木峠から三沢坂本線を南へ下った先にある「秩父高原牧場」と「彩の国ふれあい牧場」では、牛や羊の放牧風景を眺めたり、ウサギやヤギと触れ合えます。牧場内では動物の展示や乳製品づくりの体験も楽しめます。

特に人気なのが「ミルクハウス」の濃厚ソフトクリーム。広々とした高原で味わうひと口は、下山後のご褒美にぴったりです。

アクセス:皆野・長瀞ICから車で13分

営業時間:9:00~16:30 ※ミルクハウスは休日のみ営業

休館日: 月曜(休日の場合は翌火曜)

料金:入場料無料

公式HPはこちら

酵素風呂 野土花(のどか) 登山後の疲れを癒すデトックス体験

「酵素風呂 野土花」では、米ぬか100%を使った酵素風呂を体験できます。大量の発汗でデトックス効果が期待でき、登山で疲れた体を芯からリフレッシュできます。完全予約制のため、登山計画とあわせて事前に予約しておくと安心です。

アクセス:東武東上線小川町駅から東秩父路線バス白石車庫行で20分、奥沢下車後徒歩5分

営業時間:9:00~10:30、14:00~15:30(※月曜のみ~16:00)※完全予約制(電話受付)

休業日:火、水、木

料金:1回4500円(会員は1回3000円、入会金6000円/永久会員)

公式Instagramはこちら

和紙の里 1300年の伝統にふれる文化体験と地元グルメ

「和紙の里」では、1300年の歴史を持つ手漉き和紙「細川紙」の制作を見学・体験できます。ギャラリー展示を見ながらゆったり過ごせるほか、伝統工芸に触れられる貴重な機会です。

また、敷地内の「里ごはん」エリアには、うどんやそば、ラーメンなどを提供する飲食店があり、下山後の食事にも最適です。かき氷などの甘味も味わえるため、立ち寄りスポットとして人気があります。

アクセス:東武東上線小川町駅から東秩父路線バス白石車庫行または和紙の里行きで15分/東武東上線寄居町駅から東秩父路線バス和紙の里行きで15分

営業時間:9:00~17:00 ※施設により異なる

休業日:HP参照

料金:HP参照

公式HPはこちら

愛宕山・皇鈴山・登谷山登山のよくある質問(Q&A)

h4:Q. 愛宕山・皇鈴山・登谷山は初心者でも登れますか?

A. 3座はいずれも標高が低く、アップダウンも比較的緩やかなので、初心者でも歩きやすい山です。ただし季節によっては虫が多く、夏場は草木が茂ることもあります。虫よけや防虫ウェアなどを準備しておくと安心です。

h4:Q. 山頂からの景色は見られますか?

A. 愛宕山は木々に囲まれているため眺望はほとんどありませんが、皇鈴山と登谷山からは関東平野や群馬東部を一望するパノラマが広がります。低山ながら開放感ある絶景を楽しめます。

h4:Q. どの季節に登るのがおすすめですか?

A. 一年を通じて楽しめますが、気温が快適な秋は特におすすめのシーズンです。冬は空気が澄んで遠方まで景色が望めるため、しっかり防寒対策をすれば冬登山も魅力があります。

豊かな自然と穏やかな縦走ルートに癒される 愛宕山・皇鈴山・登谷山往復の旅

かな自然の中を進む愛宕山・皇鈴山・登谷山の往復コース。木々の葉音や鳥のさえずりを聞きながら歩いていると、少しずつ悩みや不安が和らぎ、心が落ち着いていきます。大自然の中で自分と向き合えるこのコースは、心と体をリセットできる魅力にあふれています。

比較的緩やかで歩きやすい登山道ですが、道幅が狭く注意が必要な箇所もあります。初心者でも挑戦しやすい低山だからこそ、足場の安全確認など登山の基本を意識して歩くことが大切です。

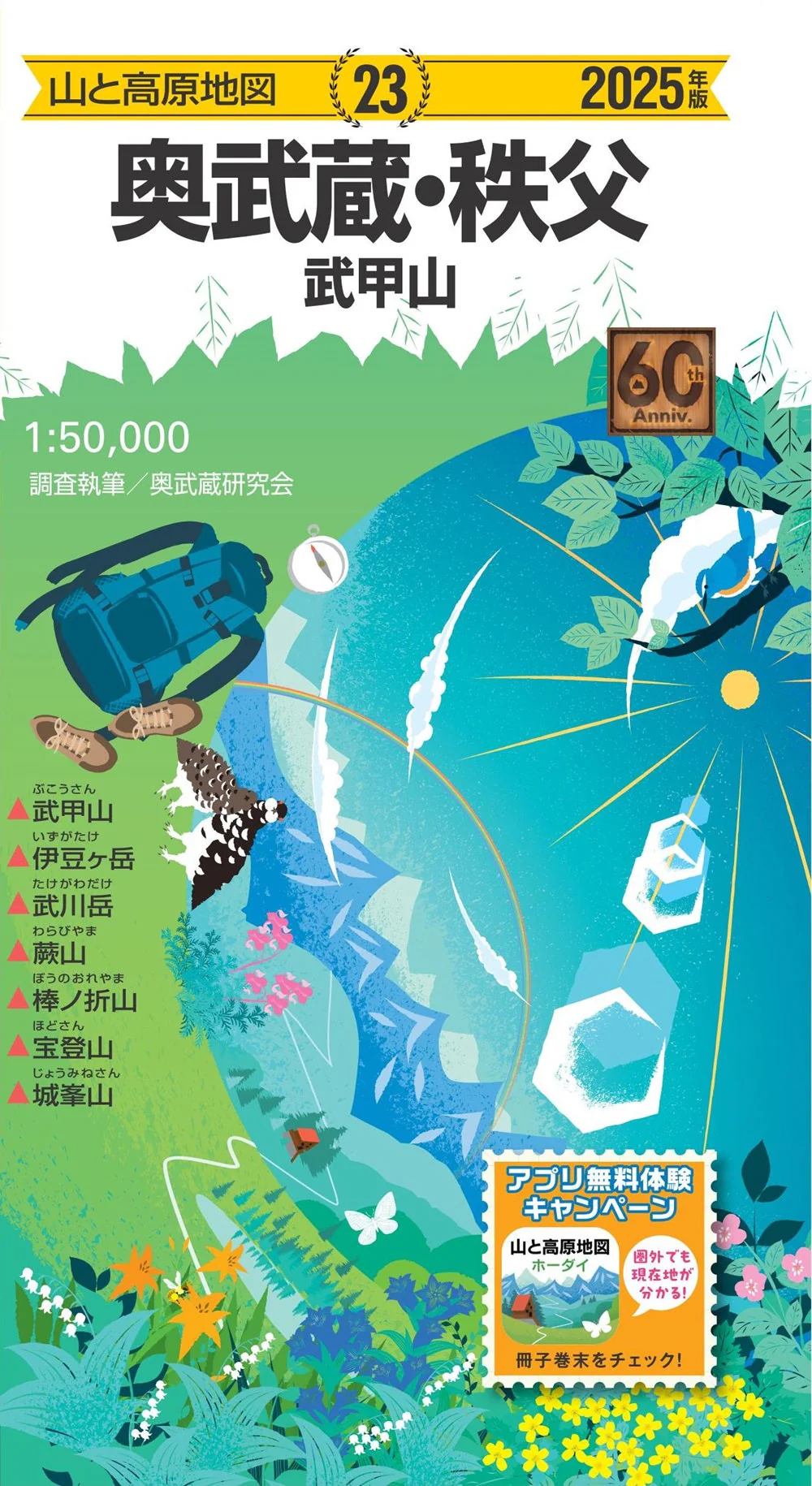

なお、安全で快適な登山を楽しむためには、最新のルート情報を確認できる登山地図アプリ「山と高原地図ホーダイ」の利用がおすすめです。地図を手元で確認しながら歩くことで、安心して登山を満喫できます。

【もしもの時のために・・・】紙地図も携行しよう

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。