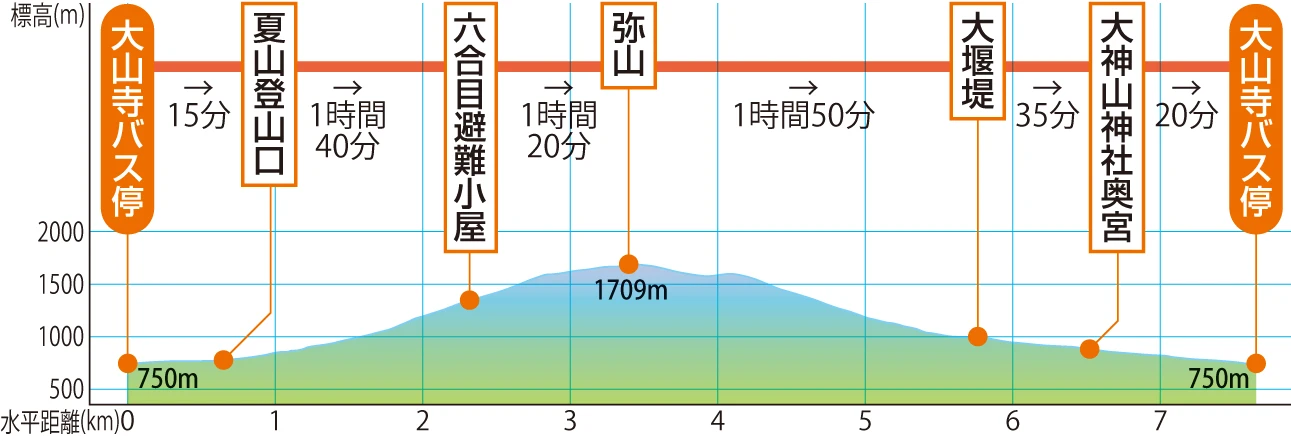

大山寺から大山山頂(弥山)へ

コース難易度

初級

- 日帰り

- 6時間0分

- 7.6km

コースガイド

大山寺バス停を出発し、大山の主峰、弥山を往復するルート。頂上(弥山)からの眺望は必見

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

日帰り |

歩行時間 |

6時間0分 |

歩行距離 |

7.6km |

最大高低差 |

959m |

水場 |

なし |

トイレ |

頂上避難小屋 |

大山寺バス停を出発、坂道を大山寺方向に登っていきます。大山寺郵便局を過ぎ100mほど先を右に折れ、少し行くと大山寺橋に到着。これを渡り、南光河原駐車場の入り口を過ぎ、車道脇の歩道を100mほど行けば夏山登山口です。石段を登り、下山野営場方面からの登山道と合流して左に進みます。幅の広い石段を進むと、右手に阿弥陀如来を安置した重要文化財の阿弥陀堂があります。ここまで登る道の両側には、往時の寺院跡の古い石垣が栄枯の名残を見せています。三合目あたりから道は傾斜を増し苦しいところですが、このあたりは特にブナの原生林が美しい。五合目の少し上で元谷から上がってくる道(行者登山道)が合流し、さらに登ると視界が開け、わずかで六合目避難小屋に到着。

六~八合目では弓ヶ浜半島や日本海の眺望を満喫することができ、また、北壁の美しさも、その厳しさもこのあたりが一番に味わえるところです。丸木柱の草鳴社ケルンは七合目と八合目の中間地点で、往時の遭難を物語っています。ここを過ぎしばらくすると、道は木道となり、その上を歩いていきます。特別天然記念物の大山キャラボクの純林が一面に広がり、頂上も真近に見え、足取りも軽くなります。頂上(弥山)は標高1709mで、条件が良ければ南は遠く四国の山々、北は日本海の隠岐島も望むことができます。

帰りは小屋の下方で往路の木道を右に分け直進します。ダイセンキャラボクの中を少し下れば、石室に至ります。ここからわずかに登り返すと八合目と九合目の間の往路に戻ります。登山道は崩れやすいところもあるので、落石等起こさないよう気をつけて下りましょう。

五合目の少し上で行者登山道に入ります。丸太で整備されていますが、急なところが多いので滑りやすいときは特に注意します。やがて傾斜がなくなり、平たんな道を少し進むと石がごろごろする元谷の河原に出ます。右前方に見える元谷避難小屋は、積雪期の北壁登攀のベースとしてにぎわう場所です。小屋を右に見て河原を進むと、左にコンクリート製の大堰堤、右に堰堤と樹林帯、さらにその奥には荒々しい北壁を見ることができます。

河原を渡り切ると治山用の道路が付いていますが、そちらには進まず、道標に従い左手の登山道に下っていきます。左に河原を見て、樹林の中を進みます。河原から離れて少し進むと、下宝珠越への道を右に分け、なお進むと、大神山神社奥宮の裏手に至ります。ここから大山寺バス停までは20分ほどです。

六~八合目では弓ヶ浜半島や日本海の眺望を満喫することができ、また、北壁の美しさも、その厳しさもこのあたりが一番に味わえるところです。丸木柱の草鳴社ケルンは七合目と八合目の中間地点で、往時の遭難を物語っています。ここを過ぎしばらくすると、道は木道となり、その上を歩いていきます。特別天然記念物の大山キャラボクの純林が一面に広がり、頂上も真近に見え、足取りも軽くなります。頂上(弥山)は標高1709mで、条件が良ければ南は遠く四国の山々、北は日本海の隠岐島も望むことができます。

帰りは小屋の下方で往路の木道を右に分け直進します。ダイセンキャラボクの中を少し下れば、石室に至ります。ここからわずかに登り返すと八合目と九合目の間の往路に戻ります。登山道は崩れやすいところもあるので、落石等起こさないよう気をつけて下りましょう。

五合目の少し上で行者登山道に入ります。丸太で整備されていますが、急なところが多いので滑りやすいときは特に注意します。やがて傾斜がなくなり、平たんな道を少し進むと石がごろごろする元谷の河原に出ます。右前方に見える元谷避難小屋は、積雪期の北壁登攀のベースとしてにぎわう場所です。小屋を右に見て河原を進むと、左にコンクリート製の大堰堤、右に堰堤と樹林帯、さらにその奥には荒々しい北壁を見ることができます。

河原を渡り切ると治山用の道路が付いていますが、そちらには進まず、道標に従い左手の登山道に下っていきます。左に河原を見て、樹林の中を進みます。河原から離れて少し進むと、下宝珠越への道を右に分け、なお進むと、大神山神社奥宮の裏手に至ります。ここから大山寺バス停までは20分ほどです。

周辺の山

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

大山・蒜山高原 三瓶山・比婆山・道後山 2025

大山・蒜山高原 三瓶山・比婆山・道後山 2025