仙元山から大平山へ

コース難易度

中級

- 日帰り

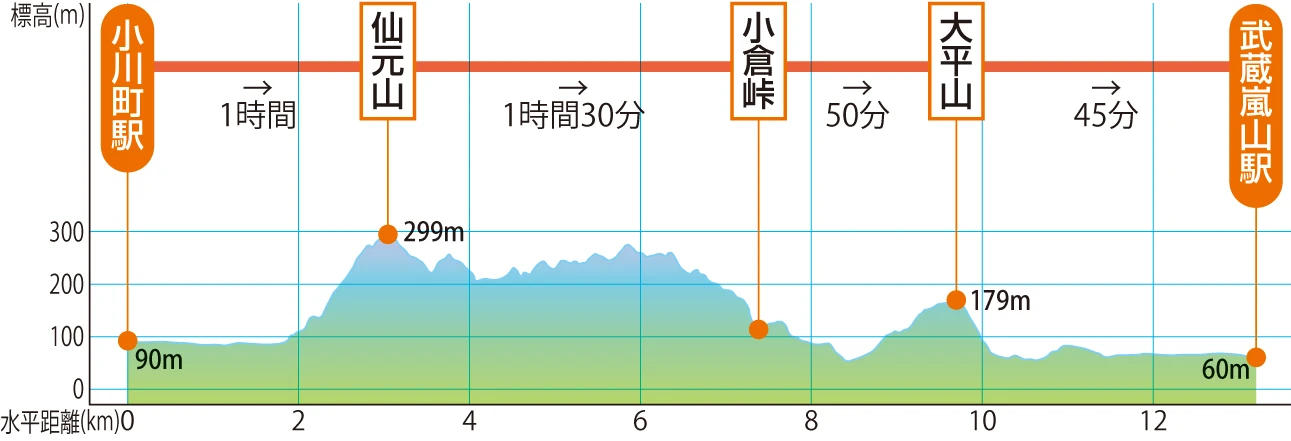

- 4時間5分

- 13.2km

コースガイド

富士山信仰の名残と中世の城跡を訪ね、静かな山歩きが楽しめるコース

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

日帰り |

歩行時間 |

4時間5分 |

歩行距離 |

13.2km |

最大高低差 |

239m |

水場 |

なし |

トイレ |

嵐山渓谷園地 |

小川町駅から駅通りを南に進んで交差点を左に曲がり、すぐ先の信号を右に折れると県道飯能寄居線に入ります。槻川の橋を渡り、大きな交差点を越して一軒目の家の南側を左に入ります。JR八高線の踏切を渡り「見晴らしの丘公園」の標識を右に折れ、次の左カーブ地点から直進する細い道が仙元山登山道です。

民家の間を抜け天満宮下の鳥居から山道になります。はじめは沢沿いですが、林道の手前から山腹を登る道に入ります。各所にある道標を確かめながら緩やかに登って行くと、右手に百庚申に分かれる道標があり、ひと登りすると百庚申の広場に着きます。八十数基の庚申塔がずらりと並び、かつての庚申信仰の名残を留めています。仙元山の山名の由来に関わる、浅間神社跡の石積みが西端に残されています。百庚申から東へ進むと登山道に合わさり、右折するとすぐに仙元山の山頂に着きます。山頂からは北西が開けて小川町の街並みが眺められ、好天ならば榛名山が遠望できます。頂上から南に下り、登り返して右折すると青山(割谷)城跡の城山に着きます。戦国時代の城跡で小川町史跡に指定されています。

本郭の縁を反時計回りにめぐり、階段を下ると緩やかにアップダウンする尾根道になります。ほとんど樹林に覆われた道で見晴らしはありませんが、大日山からは樹間に堂平山と笠山が眺められます。東に方向を変えて下ると北から林道が通じる鞍部に出ます。

再び登りになり、右に直角に曲がる地点は物見山砦があったとされる場所です。少し進むと物見山の山頂ですが、平坦なので気をつけないと通り過ぎてしまいます。急坂を下って登ると石碑や石灯籠が立つ、もう一つの仙元山に着きます。大きな仙元大日神の碑は富士講の人々が大正6年に建てたもので、仙元山の呼び名の由来と考えられます。仙元山からしばらく下るとT字路に出ます。右は新道、左は旧道で、小倉峠で合流します。十字路の峠を直進すると小倉城跡に入ります。右左折を繰り返して進むと、広場の真ん中に石碑が2基立つ本郭跡に着きます。城跡を探訪して北東へ尾根通しに進み、県道に出ます。左折して谷川橋を渡って右に折れ、県道を進むと大きな案内板が立つ大平山登山口です。整備された遊歩道を登れば、まもなく雷電神社が祀られた大平山頂上に着きます。

大平山から南西に少し下ると、紅葉で知られた嵐山渓谷の園地に入ります。そして碑を見てさらに進むと県道に出ます。千手堂の道しるべから県道を進み、嵐山史跡の博物館を経て約25分で武蔵嵐山駅です。

民家の間を抜け天満宮下の鳥居から山道になります。はじめは沢沿いですが、林道の手前から山腹を登る道に入ります。各所にある道標を確かめながら緩やかに登って行くと、右手に百庚申に分かれる道標があり、ひと登りすると百庚申の広場に着きます。八十数基の庚申塔がずらりと並び、かつての庚申信仰の名残を留めています。仙元山の山名の由来に関わる、浅間神社跡の石積みが西端に残されています。百庚申から東へ進むと登山道に合わさり、右折するとすぐに仙元山の山頂に着きます。山頂からは北西が開けて小川町の街並みが眺められ、好天ならば榛名山が遠望できます。頂上から南に下り、登り返して右折すると青山(割谷)城跡の城山に着きます。戦国時代の城跡で小川町史跡に指定されています。

本郭の縁を反時計回りにめぐり、階段を下ると緩やかにアップダウンする尾根道になります。ほとんど樹林に覆われた道で見晴らしはありませんが、大日山からは樹間に堂平山と笠山が眺められます。東に方向を変えて下ると北から林道が通じる鞍部に出ます。

再び登りになり、右に直角に曲がる地点は物見山砦があったとされる場所です。少し進むと物見山の山頂ですが、平坦なので気をつけないと通り過ぎてしまいます。急坂を下って登ると石碑や石灯籠が立つ、もう一つの仙元山に着きます。大きな仙元大日神の碑は富士講の人々が大正6年に建てたもので、仙元山の呼び名の由来と考えられます。仙元山からしばらく下るとT字路に出ます。右は新道、左は旧道で、小倉峠で合流します。十字路の峠を直進すると小倉城跡に入ります。右左折を繰り返して進むと、広場の真ん中に石碑が2基立つ本郭跡に着きます。城跡を探訪して北東へ尾根通しに進み、県道に出ます。左折して谷川橋を渡って右に折れ、県道を進むと大きな案内板が立つ大平山登山口です。整備された遊歩道を登れば、まもなく雷電神社が祀られた大平山頂上に着きます。

大平山から南西に少し下ると、紅葉で知られた嵐山渓谷の園地に入ります。そして碑を見てさらに進むと県道に出ます。千手堂の道しるべから県道を進み、嵐山史跡の博物館を経て約25分で武蔵嵐山駅です。

周辺の山

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

奥武蔵・秩父 武甲山 2025

奥武蔵・秩父 武甲山 2025