静かな登山道に響く足音。その先に、野生の熊がいるかもしれません。近年は北海道や東北だけでなく、本州中部や関東の山域でも熊の目撃が相次ぎ、登山中の遭遇リスクが高まっています。

環境省の報告によると、2024年は全国で熊の出没件数が過去最多を記録。「まさか自分の行く山に熊なんて」と思っていた人の多くが、いま装備を見直しています。とはいえ、過度に恐れる必要はありません。熊の行動を理解し、対策を整えておけば、冷静に安全な登山を楽しむことができます。

この記事では、登山での熊対策を「出会わない行動」「もしもの対応」「備えておく装備」の3つの視点から詳しく紹介します。

目次

なぜ熊対策が必要なのか。登山中に増える遭遇リスク

画像:123RF

かつては「熊は深い山奥にいる」と思われていましたが、近年は標高の低い里山や人気の登山コースでも出没が報告されています。

背景には、エサ不足や気候変動、人間活動の拡大など、複数の要因が重なっています。

エサ不足による行動範囲の拡大

どんぐりなどの堅果類が不作の年には、熊が人里近くまで食べ物を探しに来ることがあります。

気候変化による冬眠期間の短縮

暖冬の影響で冬眠明けが早まり、活動期が長くなっています。

人を恐れない個体の増加

人間のにおいや音に慣れ、逃げない熊が現れはじめているといわれます。

登山中の熊との遭遇は、実は「奥深い山」よりも標高1,000m以下の低山で多く報告されています。どの山に行くとしても、音を出す装備やスプレーを備えておくことが、いまや基本の安全対策です。

登山での熊対策の基本。出会わないための行動術

登山中の熊遭遇を防ぐには、「音」「時間」「におい」を意識することが大切です。

音で自分の存在を知らせる

熊は人の気配を察すると、自ら離れていくことが多い動物です。静かな登山道では、こちらの存在を知らせるだけで遭遇を防げる場合がほとんどです。

・熊鈴をリュックやストックにつける

・見通しの悪い場所では手を叩く、声を出す

・複数人なら会話を続ける

沢沿いや風の強い日は、鈴の音がかき消されやすくなります。そんな場面では、電子ホイッスルやベアホーンを併用するのが現実的です。

鈴の音に慣れてしまった個体もいるため、音の種類を変えていくことが予防のコツです。音のバリエーションを持つことが、熊を遠ざける第一歩です。

行動時間とルートを見直す

熊は「薄明・薄暮型」と呼ばれ、明け方と夕暮れに活発になります。この時間帯の登山や下山を避けるだけで、遭遇のリスクはぐっと下がります。

また、沢沿いの道やどんぐりの多い林、藪の濃いルートは熊の行動圏です。特に春(山菜シーズン)や秋(実りの季節)は、熊と人が同じ場所に入りやすい時期。静かなエリアでは、意識して音を出しながら歩きましょう。

においを残さない

熊は嗅覚が非常に鋭く、数キロ離れた場所の食べ物のにおいを感じ取ります。おにぎりやカップ麺などの食料は密閉袋に入れ、休憩中も放置しないようにしましょう。

甘い香りのする日焼け止めやリップクリームも注意が必要です。登山用の防臭パックは、100円ショップのポリ袋よりも効果的です。残飯をまとめる際にも使えるため、複数枚を常備しておくと安心です。

山小屋泊やテント泊では、食料を寝室に持ち込まないのが基本。においを断つことが最も確実な熊対策になります。

万が一、熊と出会ってしまったら。冷静に行動するための基本

画像:123RF

もし登山道で熊と鉢合わせしたら、まずは深呼吸をして落ち着きましょう。パニックになって走って逃げるのは、最も危険な行動です。熊は走るものを本能的に追いかけてしまいます。

以下の行動を覚えておくと、冷静に対応できます。

| やること | 避けること |

| 背を向けずにゆっくり後退する | 走って逃げる |

| 両手を広げて体を大きく見せる | 石や枝を投げる |

| 落ち着いた声で話しかける | 急に大声を出す |

| 熊撃退スプレーを準備して構える | 無闇に近づく |

| 熊が立ち去るまで静かに待つ | 焦って動く |

熊を視界に入れつつ、背を向けずにゆっくり後退するのが基本。威嚇するように突進してきても、直前で止まって逃げることがあります。慌てず、一定の距離を保ちながら冷静に対応しましょう。

ただし、万が一熊がさらに接近してくる場合に備え、身を守る手段を用意しておくことも大切です。熊撃退スプレーを実際に使う場面はほとんどありませんが、携行しているだけでも安心感が得られます。“持っている”という事実が、落ち着いた判断力を保つ助けになるのです。

登山で携行したい熊撃退・対策グッズ

画像:123RF

登山用の熊対策装備は「予防」と「防御」に分けて考えると整理しやすいです。どれも重くはないので、いざというときの安心を買うつもりで持っておきましょう。

熊鈴

歩くたびに音が鳴り、自分の存在を自然に知らせる最も基本的な装備です。音量や音質は製品によって大きく異なります。長時間歩行が多い人は耳障りになりにくい低音タイプ、静かな森を歩くなら可変音タイプが向いています。

最近は「音を消せるタイプ」や「音色を切り替えられるモデル」も登場しています。

電子ホイッスル・ベアホーン

強い音を瞬時に出せる装備で、音の届く距離が広いのが特徴です。

・電子ホイッスル:ボタンひとつで鳴らせ、繰り返し使える

・ベアホーン:高圧ガスによって120dB以上の大音量を出す

「風の強い日」「沢沿い」など音が届きにくい場所では特に効果的です。“電子”タイプは軽量で何度も使えるため、コスパ重視の人におすすめ。ガスタイプのベアホーンは一発勝負ですが、音の強さは圧倒的です。使用環境に合わせて選びましょう。

※ベアホーンは「存在を知らせる」装備であり、攻撃態勢の抑止を保証するものではありません。

熊撃退スプレー

熊と5〜10mの距離で対峙したときの“最後の盾”。唐辛子成分(カプサイシン)を霧状に噴射し、熊の鼻や目を刺激して撃退します。

【使い方の基本】

・腰やショルダーベルトなど、すぐ取り出せる位置に装着

・風向きを確認し、下から上へ向けて噴射

・射程は製品により約5〜12m、噴射時間は約5〜8秒が目安(無風条件)

数値は公称値であり、風や雨の影響で短くなる場合もあります。初めて購入する人は、実射練習ができるトレーニング用スプレーとのセットもおすすめです。使用感を体験しておくと、実際の場面でも冷静に操作できます。

携帯ラジオ

AMラジオをつけて歩くことで、熊に人の気配を伝えられます。人の声に近い音域は、熊が苦手とする周波数帯です。

イヤホンを使わず外放しで歩くことで、自然に警告音の役割を果たします。軽量タイプなら電池1本で長時間使えるため、荷物の負担にもなりません。

登山前に確認したい熊出没情報と安全チェックリスト

画像:123RF

熊対策は「装備」だけでなく、「情報のアップデート」も欠かせません。登山前には、次の3点を確認しましょう。

1.自治体・都道府県の最新情報

環境保全課や自然保護課のウェブサイトでは、熊の出没や注意喚起を随時更新しています。北海道や長野、岐阜などでは「クマ出没マップ」も公開されています。

2.現地での聞き取り

登山口やビジターセンター、山小屋で、直近の目撃情報を確認してから出発しましょう。

3.SNS情報の取り扱いに注意

SNSの投稿は速報性がある反面、誤情報も多く見られます。必ず複数の情報源を照らし合わせて判断を。

出発前チェックリスト

□ 熊鈴またはホイッスルを携行

□ 熊撃退スプレーの使用方法を確認

□ 食料・ゴミは密閉して持ち帰り

□ 行動時間を日の出後〜日没前に設定

□ 出没情報を最新化してから登山

熊対策を知って備えることで、登山はもっと安全で楽しくなる

画像:123RF

熊と人は、長い時間をかけて同じ自然の中で共存してきました。登山者に求められるのは、恐れることではなく、理解して備える姿勢です。

音で存在を知らせ、においを管理し、いざというときに備える。この3つを意識するだけで、登山の安心感は大きく変わります。

正しい知識と準備があれば、熊のいる山も安心して歩けます。今日の登山を少しでも安全にするために、まずは自分に合った対策装備を整えましょう。

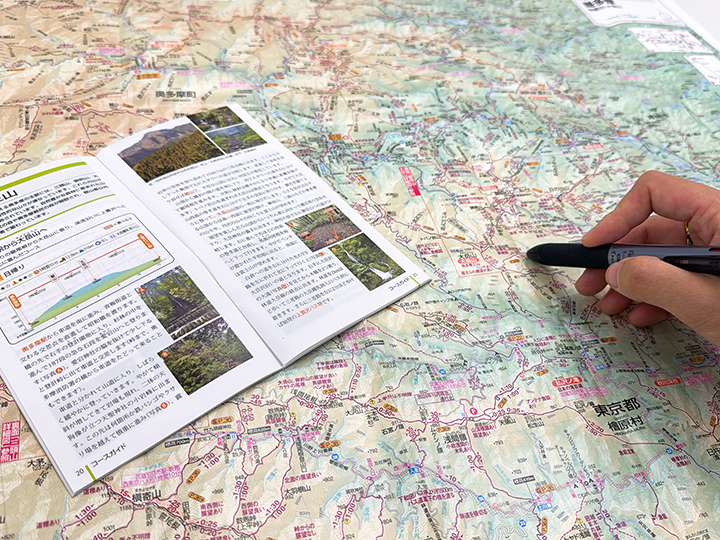

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。