西日本最高峰・石鎚山登山ガイド 成就社ルートで絶景と鎖場を満喫

西日本最高峰にして日本百名山のひとつ「石鎚山(標高1,982m)」。今回は定番の成就社ルートを歩き、石鎚登山ロープウェイで山頂成就駅からスタートし、成就社や八丁坂を経て名物の鎖場に挑戦します。さらに弥山から天狗岳へ続く岩稜の稜線歩きも体験でき、山頂からは瀬戸内海や四国山地の大パノラマが広がります。

この記事では、成就社ルートの歩き方や見どころを写真とともに紹介し、石鎚山登山の魅力をわかりやすく解説します。これから石鎚山を計画する人にも参考になる情報をまとめました。

目次

信仰と自然が息づく西日本最高峰・石鎚山の魅力

鋭く尖った秀峰、西日本最高標高の「石鎚山」

石鎚山は、愛媛県西条市と久万高原(くまこうげん)町にまたがる西日本最高峰の名山です。周囲には標高1,800mを超える山々が連なり、瓶ヶ森(かめがもり、標高1,897m)や笹ヶ峰(ささがみね、標高1,859m)まで続く壮大な稜線は四国の屋根として親しまれています。

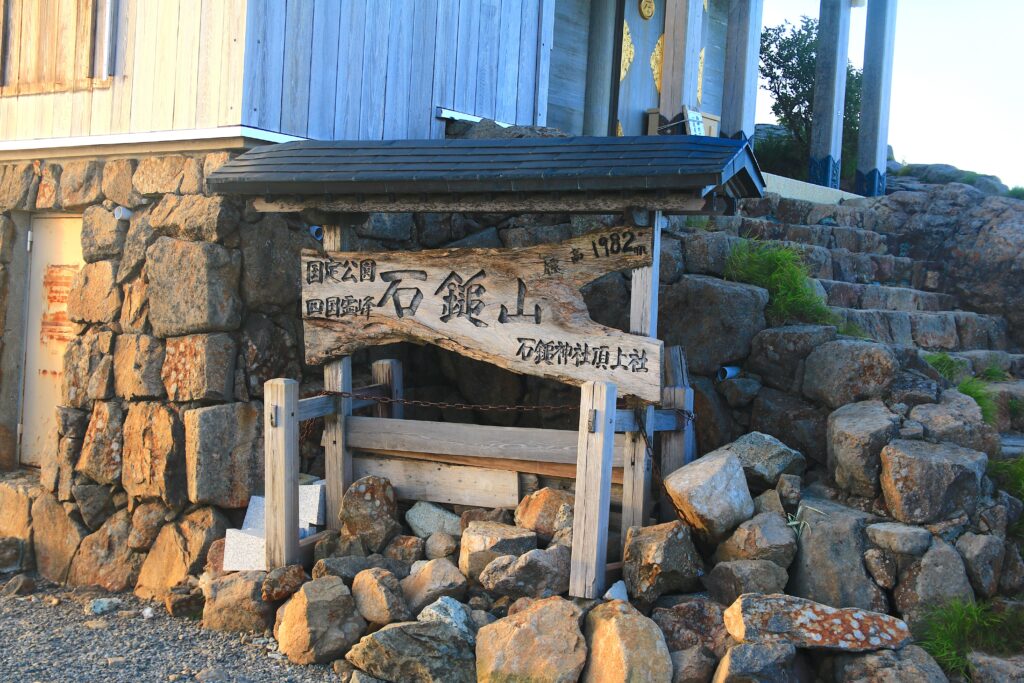

弥山の山頂に鎮座する石鎚神社頂上社

山頂は「弥山(みせん)」と「天狗岳」の二峰から構成され、最高点は天狗岳にあります。古来より信仰の山として崇められ、日本七霊山のひとつに数えられてきました。その歴史は今も石鎚神社や成就社に受け継がれています。

石鎚登山ロープウェイがあるおかげで冬も日帰りで登頂できる

山腹にはブナ林やシコクザサの草原が広がり、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色と、四季折々の美しい表情を見せてくれます。登山道は整備されておりアクセスも良好なため、日帰りで楽しむことができ、初心者から上級者まで多くの登山者を魅了しています。

石鎚山登山のアクセス 成就社ルートと土小屋ルートの行き方

谷から一気に上昇する石鎚登山ロープウェイ

石鎚山への玄関口となるのが石鎚登山ロープウェイ。登山口の標高を一気に上げられるため、日帰り登山がしやすいのが特徴です。

石鎚登山ロープウェイの山麓下谷駅へは、JR予讃線・伊予西条駅からバスや車で約1時間。関西方面からは東予港(東予フェリー)を利用する方法も便利で、フェリー下船後は車で約1時間で下山麓谷駅に到着します。

ロープウェイで山頂成就駅まで上がれば、石鎚神社頂上社を目指す石鎚山登山の代表ルート「成就社ルート」に入山できます。

土小屋登山口から眺める石鎚山の山並み

もう一つの人気コースが「土小屋(つちごや)ルート」です。石鎚スカイラインや瓶ヶ森林道(愛称:UFOライン)を利用すれば、標高約1,500mの登山口まで車でアクセスでき、効率よく登ることが可能です。

ただし、両道路とも11月下旬から4月上旬までは冬季閉鎖となるため、登山計画を立てる際には注意が必要です。

鎖場と絶景を楽しむ石鎚山 成就社ルート登山

岩稜をたどって、天狗岳の山頂を目指す

今回ご紹介する「成就社ルート」は、石鎚登山ロープウェイ山頂成就駅を起点に、夜明峠(よあかしとうげ)を経て山頂へと向かう代表的な登山道です。

途中には「試しの鎖」「一の鎖」「二の鎖」「三の鎖」といった行場があり、技量に応じて鎖場か巻道(難所を避けるための迂回路)を選べるのも魅力のひとつ。

弥山から天狗岳へは細い尾根をたどるスリリングな道が続きます。山頂に立てば、瀬戸内海から四国山地までを一望でき、西日本屈指の360度の大パノラマが広がります。

山頂成就駅→(約20分)→成就社→(約25分)→八丁坂鞍部→(約1時間20分)→夜明峠→(約30分)→二ノ鎖元小屋→(約25分)→弥山山頂→(約20分)→天狗岳山頂

成就社で参拝し八丁坂へ 試しの鎖の分岐を目指す

成就社でお参りしてから石鎚山へ入山

ロープウェイで山頂成就駅に着いたら、まずは石鎚山信仰の拠点・成就社へ。冬には雪に包まれ、静寂の中で厳かな雰囲気を感じられるのも魅力。多くの登山者がここで安全祈願をしてから登山をスタートします。

神門を過ぎると、緩やかに下る八丁坂が続いていく

参道を進み、神門をくぐると「八丁坂」と呼ばれる緩やかな下りに入ります。約1kmで標高を100mほど下げる道で、その分は後に登り返すことになりますが、鞍部からは緑あふれる森の中を気持ちよく歩けます。

夜明峠からは、石鎚山の迫力ある岩稜帯を望む

やがて前社森の近くで「試しの鎖」と巻道の分岐へ。巻道を選べば比較的穏やかな道のりで夜明峠へと辿り着けます。峠に立つと、正面には石鎚山の険しい山容が姿を現し、本格的な登山の幕開けを感じられるでしょう。

夏や秋には青々とした稜線や紅葉を望め、冬は雪化粧した荘厳な姿が広がるなど、季節ごとに異なる絶景を楽しめます。

夜明峠から核心部へ 修験の道を体感

いよいよ鎖場が連続する石鎚山の核心部へ突入

夜明峠からは石鎚山の核心部に入ります。岩場を交えた急登が続き、一の鎖・二の鎖・三の鎖が次々と現れます。挑戦して腕試しをするもよし、巻道で安全に進むこともできます。

また、二の鎖の手前には土小屋ルートとの分岐があります。登りでは迷うことはありませんが、下山時に誤ってこちらへ進まないよう注意が必要です。

鎖に足をかけながら、垂直に近い岩壁を登っていく

石鎚山の象徴ともいえるのが、試しの鎖から三の鎖まで連なる鎖場です。最初の「試しの鎖」は約30mで、ここで自分の適性を見極める役割を果たします。

問題なく登れるようであれば、その先の「一の鎖」(約33m)や「二の鎖」(約65m)に挑戦可能です。そして最大の難関が「三の鎖」。全長約68m、高度差70m近い岩壁を登るもので、まさに修験道の厳しさを体感できるコースです。

鎖の輪につま先をしっかりかけながら登ろう

いずれの鎖場も滑りやすいため、雨天時は避けるのが無難。無理をせず巻道を選べば安全に山頂を目指せます。鎖場を越える体験は石鎚山ならではの醍醐味であり、中級者以上の登山者にとっては忘れられない挑戦となるでしょう。初心者は巻道を使っても十分に楽しめるので、自分の体力や経験に合わせてルートを選ぶことが大切です。

鎖場を選んだ場合、二の鎖小屋を過ぎて二の鎖に挑み、そのまま三の鎖を登り切ると、標高1,974mの弥山に到着。山頂には石鎚神社頂上社が鎮座しています。巻道を通れば淡々と階段が続きますが、途中に広がる景色は絶景で、歩みを進める力を与えてくれるでしょう。

10月上旬には、色鮮やかな紅葉を頂上周辺で楽しめる

弥山の山頂には頂上山荘があり、休憩や宿泊も可能です。そこから広がる眺めは圧巻で、石鎚山系の山並みや瀬戸内海まで一望でき、石鎚山登山の醍醐味と達成感を存分に味わえる瞬間です。

弥山から天狗岳へ 西日本最高峰の稜線歩き

弥山から天狗岳山頂へ至る区間が、まさに正念場

弥山からさらに約15分、細く痩せた岩稜を進むと、石鎚山の最高点である天狗岳に到達します。この区間は幅の狭い稜線が続き、両側が切れ落ちているためスリル満点。風の強い日や悪天候時は無理をせず、弥山で引き返す判断も重要です。

天狗岳への岩稜の途中から、瀬戸内海を一望

晴れた日には眼下に深い谷が広がり、幾重にも連なる山々を一望できます。北側には瀬戸内海と今治の街並み、南側には四国山地の雄大な稜線が続き、まさに「西日本のいただき」に立つ実感を味わえるでしょう。

振り返れば、石鎚神社頂上社のロケーションがすごい

足場が狭いため長居は難しいものの、その一瞬の達成感と眺望は格別です。写真撮影の際は必ず安全を最優先に。天狗岳のスリリングな稜線歩きは、きっと忘れられない体験となるはずです。

絶景ドライブと登山を楽しむ石鎚山 土小屋ルート

成就社ルートとの合流点まで、爽快な道が続く土小屋ルート

成就社ルートと並んで人気なのが、標高約1,500mの土小屋を起点とするルートです。ここまで車でアクセスできるため、歩行による標高差が少なく、登山初心者にも歩きやすいコースです。

土小屋ルートの魅力は、無理なく登れる一方で、石鎚山の雄大な姿や森林限界を超えた笹原の景観を間近で楽しめる点。片道約2時間半で山頂に到達でき、安心して挑戦できます。

西日本最高所を走る道路として知られるUFOライン

さらに登山口までの道も魅力のひとつ。特に瓶ヶ森林道(愛称:UFOライン)は、石鎚山系の稜線を縫うように走る絶景道路で、近年はCM撮影地としても注目されています。車窓から望む石鎚山の大パノラマは息を呑む美しさで、ドライブそのものも旅のハイライトになるでしょう。

石鎚山を目指す登山者や二輪乗りで賑わう白石ロッジ

土小屋登山口には山荘「白石ロッジ」もあり、1泊2日でゆったりと登山を楽しむのもおすすめです。温かいお風呂で疲れを癒し、山の幸をふんだんに使った料理を味わえるのも魅力。夜にはテラスから満天の星空を眺め、特別なひとときを過ごせます。

土小屋登山口→(約1時間10分)→東稜基部→(約40分)→二ノ鎖元小屋→(約25分)→弥山山頂→(約20分)→天狗岳山頂

石鎚山登山で出会う感動の絶景

登山愛好家なら一度は登りたい、憧れの石鎚山のいただき

石鎚山は西日本最高峰にして、信仰と自然が融合する霊峰です。石鎚登山ロープウェイでアクセスしやすい成就社ルートや、絶景ドライブと組み合わせて楽しめる土小屋ルートが整備されており、初心者から上級者まで幅広く登山を楽しめます。

朝のトワイライトを楽しむ白石ロッジでの朝

鎖場に挑むもよし、巻道を選んで安全に歩くもよし、自分のスタイルに合わせてルートを選べるのも石鎚山登山の大きな魅力です。そして、弥山や天狗岳の山頂からは瀬戸内海と四国山地を望む壮大な景色が広がり、その達成感は格別です。

四季折々に美しい姿を見せる石鎚山で、四国の雄大な自然を存分に味わってみてください。

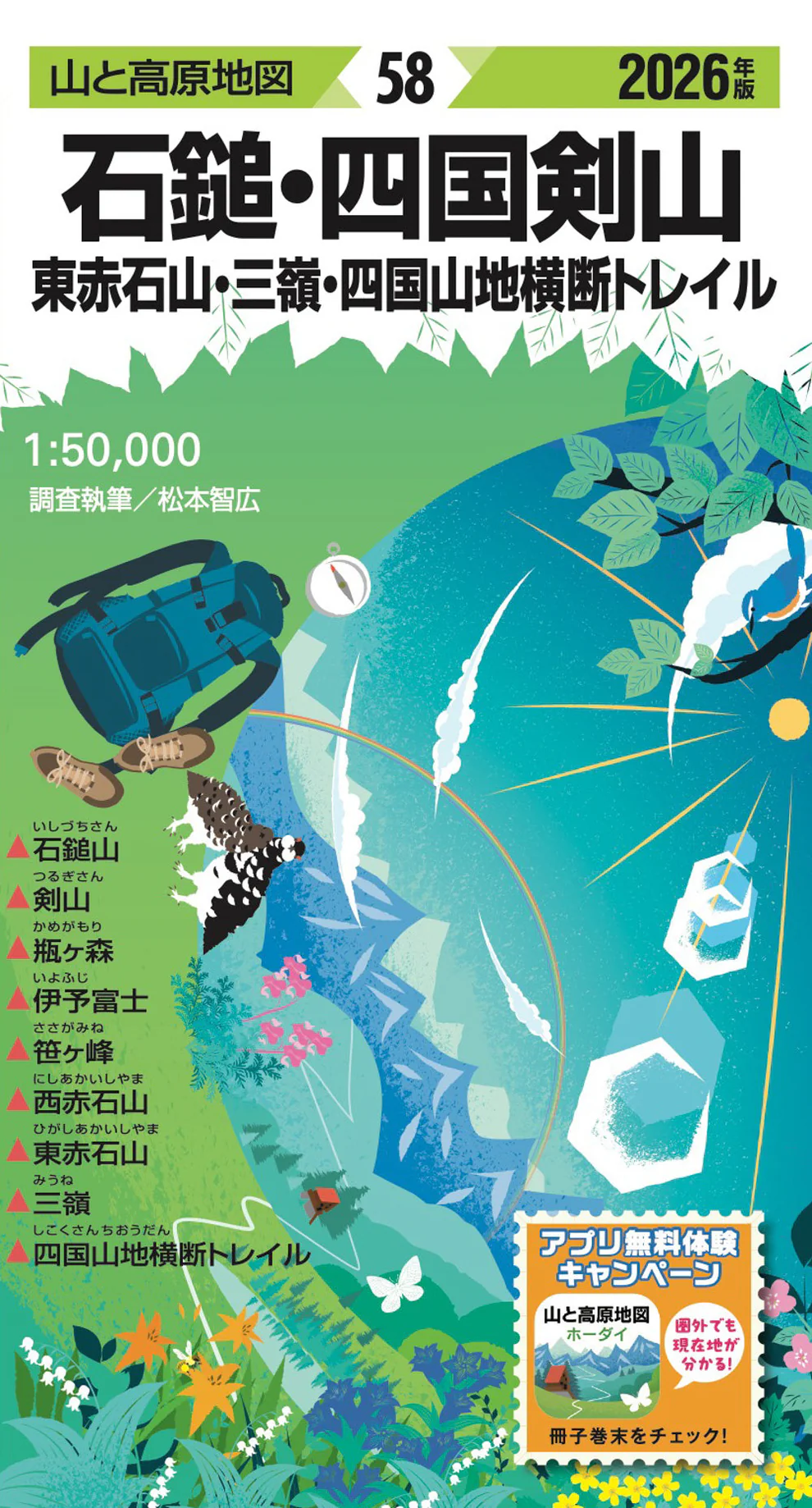

【もしもの時のために・・・】紙地図も携行しよう

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。