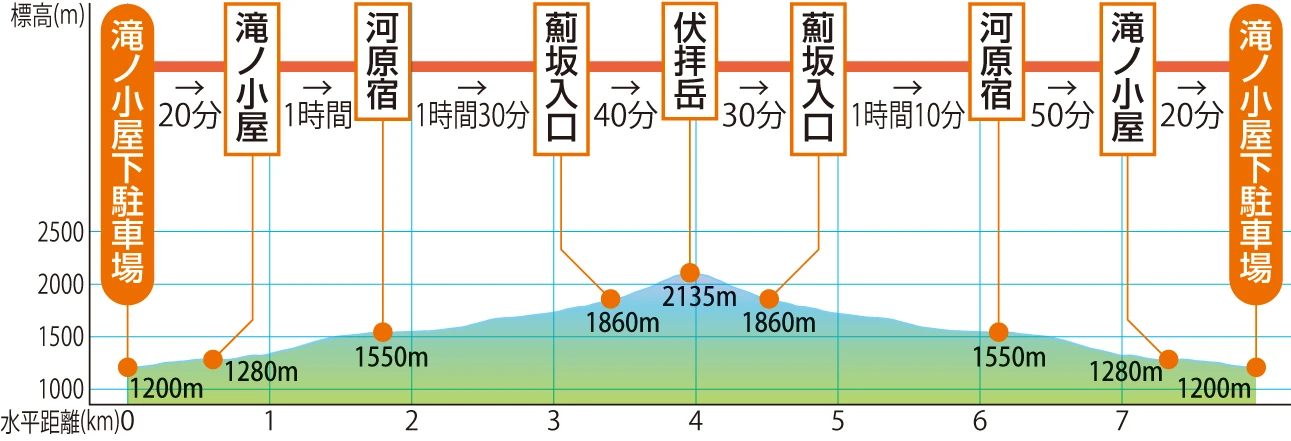

滝ノ小屋から伏拝岳へ

コース難易度

中級

- 日帰り

- 6時間20分

- 8.2km

コースガイド

滝ノ小屋から花咲く八丁坂を登って河原宿の台地へ向かい、心字雪渓をたどって外輪稜線へ

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

日帰り |

歩行時間 |

6時間20分 |

歩行距離 |

8.2km |

最大高低差 |

935m |

水場 |

滝ノ小屋 |

トイレ |

滝ノ小屋 |

滝ノ小屋下駐車場はブナ林を切り開いてできた駐車場で、トイレと展望施設があります。入山届ボックスは登山口にあります。

歩き始めは森林限界のブナ林の道で、周囲には氷河時代の形質を持ったブナも見られます。やがてミヤマナラの道になり、荒木沢を渡ると、まもなく滝ノ小屋に出ます。澄郷沢を渡り、初夏であれば雪渓の残る道に入って、雪渓の中ほどから左手のトラバース道に入り、分岐に出ます。

ここで湯ノ台口コースに合流して、八丁坂を登っていきます。きつい登りですが、6月下旬〜7月中旬にはミヤマハンショウヅル、トウゲブキ、イワテトウキ、ハクサンシャジンなどの花々が咲き競い見事です。

河原宿からは月山森への分岐を左に見て、ボサ森から流れる沢を渡って心字雪渓に入っていきます。朝早い時間帯は、雪が堅く滑りやすいので、アイゼン着用をおすすめします。

雪渓は大雪路と小雪路とありますが、時期によってはつながっています。大雪路は左寄りに登り、中間地点でロープに導かれて、右に渡ってから小雪路にとりつき高度を上げていきます。登り詰めたところで右に渡り、まもなく薊坂入口に着きます。ここから薊坂の急登が始まります。

高度をぐんぐんと稼いで、心字雪渓がみるみる離れていきます。何度も呼吸を整え、ゆっくりと登ります。やがて、稜線上の伏拝岳の分岐に出ますが、今まで隠れていた新山の全容が、一気に目の前に展開します。この絶景は、本コースを登った人の特権といえましょう。

ここからさらに天上の尾根道を行者岳、七高山まで足をのばしてみるのもいいです。ただ、帰り道に伏拝分岐を見落とし、鉾立方面に行くケースがよくあります。逆の場合もあります。分岐では立ち止まり自分の行くべき方向を確認する必要があります。とくに登山道が平行して走っているので注意を喚起しておきます。伏拝岳で風景を十分に楽しんだら、往路を慎重に滝ノ小屋方面に下ります。復路は、とくに雪渓の下りでのスリップに気をつけましょう。霧が深いときは夏道のある山側の際を下るように心がけましょう。

歩き始めは森林限界のブナ林の道で、周囲には氷河時代の形質を持ったブナも見られます。やがてミヤマナラの道になり、荒木沢を渡ると、まもなく滝ノ小屋に出ます。澄郷沢を渡り、初夏であれば雪渓の残る道に入って、雪渓の中ほどから左手のトラバース道に入り、分岐に出ます。

ここで湯ノ台口コースに合流して、八丁坂を登っていきます。きつい登りですが、6月下旬〜7月中旬にはミヤマハンショウヅル、トウゲブキ、イワテトウキ、ハクサンシャジンなどの花々が咲き競い見事です。

河原宿からは月山森への分岐を左に見て、ボサ森から流れる沢を渡って心字雪渓に入っていきます。朝早い時間帯は、雪が堅く滑りやすいので、アイゼン着用をおすすめします。

雪渓は大雪路と小雪路とありますが、時期によってはつながっています。大雪路は左寄りに登り、中間地点でロープに導かれて、右に渡ってから小雪路にとりつき高度を上げていきます。登り詰めたところで右に渡り、まもなく薊坂入口に着きます。ここから薊坂の急登が始まります。

高度をぐんぐんと稼いで、心字雪渓がみるみる離れていきます。何度も呼吸を整え、ゆっくりと登ります。やがて、稜線上の伏拝岳の分岐に出ますが、今まで隠れていた新山の全容が、一気に目の前に展開します。この絶景は、本コースを登った人の特権といえましょう。

ここからさらに天上の尾根道を行者岳、七高山まで足をのばしてみるのもいいです。ただ、帰り道に伏拝分岐を見落とし、鉾立方面に行くケースがよくあります。逆の場合もあります。分岐では立ち止まり自分の行くべき方向を確認する必要があります。とくに登山道が平行して走っているので注意を喚起しておきます。伏拝岳で風景を十分に楽しんだら、往路を慎重に滝ノ小屋方面に下ります。復路は、とくに雪渓の下りでのスリップに気をつけましょう。霧が深いときは夏道のある山側の際を下るように心がけましょう。

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

鳥海山・月山 羽黒山 2026

鳥海山・月山 羽黒山 2026