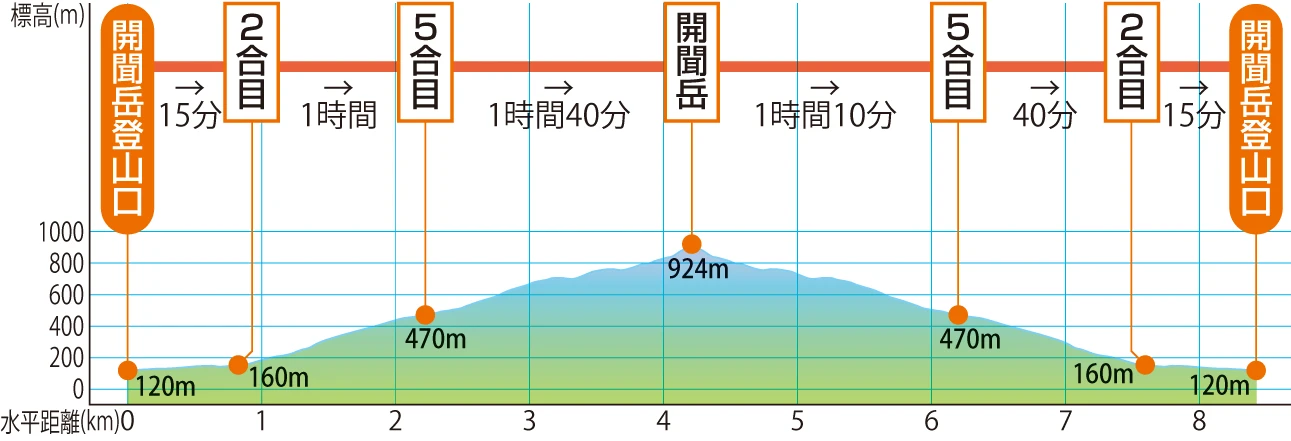

開聞岳登山口から開聞岳へ

コース難易度

中級

- 日帰り

- 5時間0分

- 8.4km

コースガイド

登山道は一本道で螺旋状のゆるやかな登りが時計回りに続きます。一部火山礫が露出して滑りやすいので慎重に。

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

日帰り |

歩行時間 |

5時間0分 |

歩行距離 |

8.4km |

最大高低差 |

804m |

水場 |

なし |

トイレ |

開聞岳登山口 |

かいもん山麓ふれあい公園内にある、開聞岳登山口からスタートします。同公園には登山者用の広い駐車場とトイレも完備されており、管理棟内では有料で温水シャワーも利用可能です。登山コースでは水の補給はできないので、必ず準備をしていきましょう。管理棟から登山道表示板に従い公園内を進むと車道へと道が変わり、15分ほどで2合目に着きます。登山コースはここから一本道ですが、鬱蒼とした樹林帯は天候次第では昼間でも薄暗くなるので、午前中の登山行動が原則です。午後から入山すると、下山時に暗くて足場が見えにくくなり危険をともないます。ヘッドランプ(懐中電灯)は、登山時には必ず携行しましょう。歩き始めて約15分で2.5合目、開聞山麓自然公園からの林道と交差します。この付近からは火山礫や木の根などでスリップしやすいので注意しましょう。

螺旋状の緩やかな登りが右に巻きながら最後まで続きます。2.5合目から約45分で5合目の展望台に到着です。池田湖や長崎鼻方面から大隅の山々も展望でき、ベンチも置かれているので休憩していきましょう。足元の木の根や露岩に気遣いながら進むと7合目に到着。ここを過ぎると岩場歩きになります。雨の日や早朝の濡れた時などはスリップしないよう気を付けましょう。山伏たちの修行の場であったといわれる仙人洞が、重なり合った大きな岩の間に大きく口を開いています。次第に樹高も低くなり、東シナ海方面の展望が開けていきます。足元に目を移せば開聞岳が海からいきなり俊立している様子を実感できます。9合目付近になると巨岩があらわれ急坂の岩場が続きます。ロープが固定され、ハシゴも設置された岩場を通りすぎると、岩と木々の間に枚聞神社の奥宮である御嶽神社の小さな鳥居と祠があります。この鳥居をすぎると開聞岳山頂です。

山頂からの展望は苦しい登りを一瞬忘れさせてくれるほど素晴らしく、霧島山系や高隈山系、薩摩半島の野間岳、条件が良ければ南に屋久島や硫黄島も望めます。休息や昼食をとれる場所も十分あるので心ゆくまで景色を楽しみましょう。

帰りは岩場や火山礫などでスリップしないように注意しながら往路を引き返します。

開聞山麓には様々なレジャー施設や観光ポイントが整っているので、下山後に長崎鼻・池田湖などの景勝地やフラワーパーク見学、砂むし風呂を楽しむのも良いでしょう。

螺旋状の緩やかな登りが右に巻きながら最後まで続きます。2.5合目から約45分で5合目の展望台に到着です。池田湖や長崎鼻方面から大隅の山々も展望でき、ベンチも置かれているので休憩していきましょう。足元の木の根や露岩に気遣いながら進むと7合目に到着。ここを過ぎると岩場歩きになります。雨の日や早朝の濡れた時などはスリップしないよう気を付けましょう。山伏たちの修行の場であったといわれる仙人洞が、重なり合った大きな岩の間に大きく口を開いています。次第に樹高も低くなり、東シナ海方面の展望が開けていきます。足元に目を移せば開聞岳が海からいきなり俊立している様子を実感できます。9合目付近になると巨岩があらわれ急坂の岩場が続きます。ロープが固定され、ハシゴも設置された岩場を通りすぎると、岩と木々の間に枚聞神社の奥宮である御嶽神社の小さな鳥居と祠があります。この鳥居をすぎると開聞岳山頂です。

山頂からの展望は苦しい登りを一瞬忘れさせてくれるほど素晴らしく、霧島山系や高隈山系、薩摩半島の野間岳、条件が良ければ南に屋久島や硫黄島も望めます。休息や昼食をとれる場所も十分あるので心ゆくまで景色を楽しみましょう。

帰りは岩場や火山礫などでスリップしないように注意しながら往路を引き返します。

開聞山麓には様々なレジャー施設や観光ポイントが整っているので、下山後に長崎鼻・池田湖などの景勝地やフラワーパーク見学、砂むし風呂を楽しむのも良いでしょう。

周辺の山

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

霧島・開聞岳 市房山・高隈山 2026

霧島・開聞岳 市房山・高隈山 2026