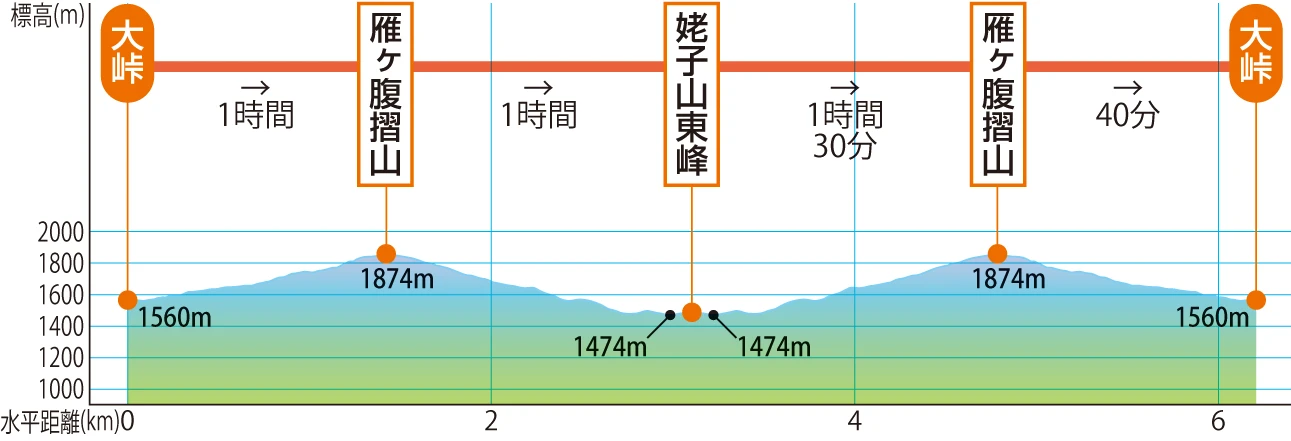

大峠から雁ヶ腹摺山へ

コース難易度

中級

- 日帰り

- 4時間10分

- 6.2km

コースガイド

富士山を望むなら一度は訪れたい雁ヶ腹摺山と、姥子山をつなぐ。大峠から雁ヶ腹摺山のみ往復ならグレードは初級です

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

日帰り |

歩行時間 |

4時間10分 |

歩行距離 |

6.2km |

最大高低差 |

400m |

水場 |

大峠 |

トイレ |

大峠 |

雁ヶ腹摺山は、大菩薩嶺から滝子山まで連なる主稜線上には無く、東側に外れた位置にあります。しかし標高は主稜線並みに高く、その山頂から望む富士山は印象深いもので、旧五百円札のデザインに使われたこともありました。秀麗富嶽12景の一座に選定されています。

アプローチは、真木小金沢林道の大峠からが一般的です。バスは峠から遥か手前の山麓が終点なので、大月駅からタクシーで向かうと良いでしょう。下山後の車道歩きを避けるなら、帰りも予約しておきます。マイカーで行く場合は、細くてカーブの多い峠道が長く続くので、走行に注意してください。

大峠には、雁ヶ腹摺山と黒岳の登山口があります。雁ヶ腹摺山方面は東側になります。道路脇の階段を登ると、道は南へ向きを変え、すぐ水場を通り過ぎます。登り始めて10分ほど進んだ頃に、凹状地形を横切りますが、この辺りは斜面が崩れ易くなっています。迂回路がある場合は従ってください。吹切尾根に登り着くと、道は北へ向きを変え、次第に傾斜を強めていきます。やがて正面が開けて辺りが草原に変わったら、その最上部が頂上です。雁ヶ腹摺山の山頂部は、大部分が樹木に覆われていますが、南側だけは開けていて、その先に富士山が望めます。

登頂に満足したら、往路を戻りますが、体力に余裕があるなら姥子山まで足を延ばすのも良いでしょう。ただし、姥子山山頂の標高は大峠よりも低いので、帰りは雁ヶ腹摺山をもう一度登り返さなければならないことに留意してください。しかし、山頂の周囲に岩壁を巡らす姥子山からの展望は、雁ヶ腹摺山よりも開けて、富士山を始め、丹沢から奥多摩方面にまで広がります。この景色を見れば、雁ヶ腹摺山と共に登頂した苦労も報われることでしょう。姥子山も、秀麗富嶽12景の一座です。

姥子山へ向かうなら、山頂直下の草原の中で分岐する道を、左へ進みます。標高を下げるに従い、周囲の樹林は針葉樹から広葉樹へと移り変わっていきます。秋には黄葉がとても美しい所です。1箇所、苔生す巨岩帯を通過する部分は、道を間違え易いので、注意してください。周囲が平坦になり、林床が笹原に変わったら、白樺平と呼ばれるところで、道が分岐します。姥子山方面へ進み、林道を横切ってから二つ目の峰が姥子山東峰です。展望を存分に楽しんだら、往路を戻ります。

アプローチは、真木小金沢林道の大峠からが一般的です。バスは峠から遥か手前の山麓が終点なので、大月駅からタクシーで向かうと良いでしょう。下山後の車道歩きを避けるなら、帰りも予約しておきます。マイカーで行く場合は、細くてカーブの多い峠道が長く続くので、走行に注意してください。

大峠には、雁ヶ腹摺山と黒岳の登山口があります。雁ヶ腹摺山方面は東側になります。道路脇の階段を登ると、道は南へ向きを変え、すぐ水場を通り過ぎます。登り始めて10分ほど進んだ頃に、凹状地形を横切りますが、この辺りは斜面が崩れ易くなっています。迂回路がある場合は従ってください。吹切尾根に登り着くと、道は北へ向きを変え、次第に傾斜を強めていきます。やがて正面が開けて辺りが草原に変わったら、その最上部が頂上です。雁ヶ腹摺山の山頂部は、大部分が樹木に覆われていますが、南側だけは開けていて、その先に富士山が望めます。

登頂に満足したら、往路を戻りますが、体力に余裕があるなら姥子山まで足を延ばすのも良いでしょう。ただし、姥子山山頂の標高は大峠よりも低いので、帰りは雁ヶ腹摺山をもう一度登り返さなければならないことに留意してください。しかし、山頂の周囲に岩壁を巡らす姥子山からの展望は、雁ヶ腹摺山よりも開けて、富士山を始め、丹沢から奥多摩方面にまで広がります。この景色を見れば、雁ヶ腹摺山と共に登頂した苦労も報われることでしょう。姥子山も、秀麗富嶽12景の一座です。

姥子山へ向かうなら、山頂直下の草原の中で分岐する道を、左へ進みます。標高を下げるに従い、周囲の樹林は針葉樹から広葉樹へと移り変わっていきます。秋には黄葉がとても美しい所です。1箇所、苔生す巨岩帯を通過する部分は、道を間違え易いので、注意してください。周囲が平坦になり、林床が笹原に変わったら、白樺平と呼ばれるところで、道が分岐します。姥子山方面へ進み、林道を横切ってから二つ目の峰が姥子山東峰です。展望を存分に楽しんだら、往路を戻ります。

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

大菩薩嶺 2025

大菩薩嶺 2025