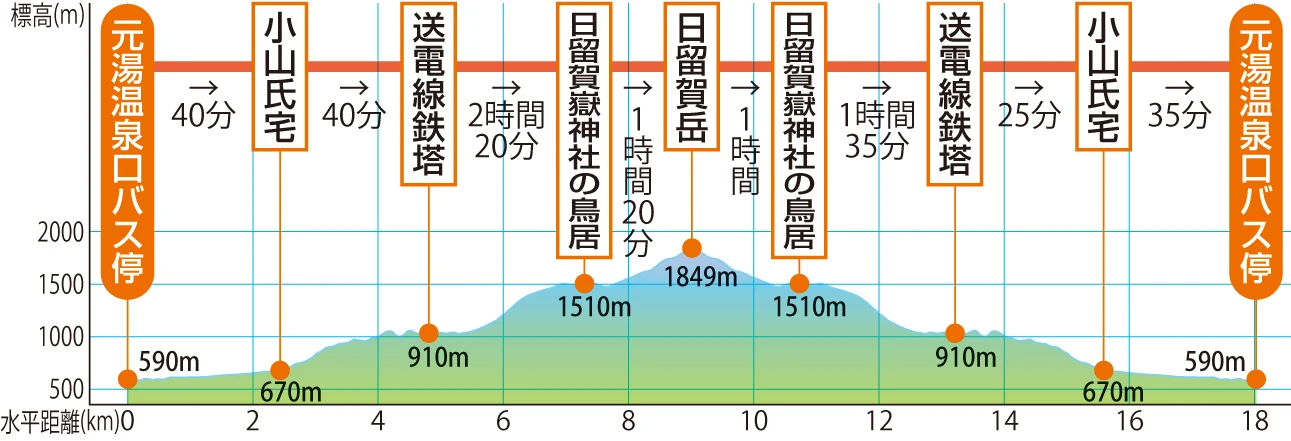

元湯温泉口から日留賀岳へ

コース難易度

中級

- 日帰り

- 8時間35分

- 18km

コースガイド

男鹿山塊の孤峰・日留賀岳の往復登山。登山口からの標高差1269mは手強いがブナ林と大展望が迎えてくれます。

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

日帰り |

歩行時間 |

8時間35分 |

歩行距離 |

18km |

最大高低差 |

1,259m |

水場 |

なし |

トイレ |

なし |

日留賀岳は元湯温泉口バス停から往復約8時間30分を要します。車を利用して小山氏宅まで行くと、1時間余り短縮できます。バス利用の場合、登山口は元湯温泉口バス停。近くに日留賀岳登山口の標識があります。ここから車道をくねり、要害集落を経て木の葉化石園からの車道を迎え、高原野菜畑が広がる道を行くと、右手に日留賀岳入口の標識が現れて、小山氏宅前へ導かれます。白戸集落の最奥にある一軒家で、登山者のために小山氏が提供している駐車場があり、数台駐車できます。駐車する場合は声をかけてください。

小山氏宅の東側から裏山へ登るように行き、竹や杉林の中を10分ほど登ると、小さな尾根上の分岐へ出ます。標識に従って左へ。まもなく「日留賀嶽神社改築寄進碑」と刻まれた石碑を見て、どんどん登ると送電線鉄塔が現れ、すぐ先でシラン沢林道と合流。しばらくは林道歩きで林道終点広場から山道になります。登山道は比津羅山を巻くように付けられていて、ササと雑木林の中の道は、やがて標高1020mの小鞍部に出ます。この先はカラマツ林の中の緩い道。標高1100m付近からミズナラやブナ林の中の急坂道を登るようになり、延々と標高1400m付近まで続きます。日留賀岳の登山で最も苦しい登りですが、一帯は秋の紅葉が美しいところです。尾根道が緩くなって、コメツガやアスナロなどの大木が鬱蒼と茂る樹林帯から再度尾根道になると、日留賀嶽神社の鳥居が現れます。日留賀岳の山深さが感じられる場所で、樹々の間から前方へ黒木に覆われた山頂あたりが見え隠れします。

尾根道をさらに進みます。道は尾根の北側斜面を巻きぎみに付けられていて、一帯は夏になるとレンゲショウマの花が点々と咲き、登山の疲れを癒してくれるでしょう。やがてシャクナゲが現れ、小さな石碑を見ると山頂直下の最後の急登です。この斜面は夏になると花畑になり、ハクサンフウロやトモエシオガマ、リンドウ、イワテトウキ、シラネニンジン、アキノキリンソウなどの花々が咲き乱れます。

日留賀岳の山頂には社殿が祀られていて、周囲を遮る高木はなく、近くに男鹿山塊の山々が横たわり、そして高原山や日光連山が遠望できます。下りは往路を戻りますが、長丁場なので、急がずに下りましょう。

小山氏宅の東側から裏山へ登るように行き、竹や杉林の中を10分ほど登ると、小さな尾根上の分岐へ出ます。標識に従って左へ。まもなく「日留賀嶽神社改築寄進碑」と刻まれた石碑を見て、どんどん登ると送電線鉄塔が現れ、すぐ先でシラン沢林道と合流。しばらくは林道歩きで林道終点広場から山道になります。登山道は比津羅山を巻くように付けられていて、ササと雑木林の中の道は、やがて標高1020mの小鞍部に出ます。この先はカラマツ林の中の緩い道。標高1100m付近からミズナラやブナ林の中の急坂道を登るようになり、延々と標高1400m付近まで続きます。日留賀岳の登山で最も苦しい登りですが、一帯は秋の紅葉が美しいところです。尾根道が緩くなって、コメツガやアスナロなどの大木が鬱蒼と茂る樹林帯から再度尾根道になると、日留賀嶽神社の鳥居が現れます。日留賀岳の山深さが感じられる場所で、樹々の間から前方へ黒木に覆われた山頂あたりが見え隠れします。

尾根道をさらに進みます。道は尾根の北側斜面を巻きぎみに付けられていて、一帯は夏になるとレンゲショウマの花が点々と咲き、登山の疲れを癒してくれるでしょう。やがてシャクナゲが現れ、小さな石碑を見ると山頂直下の最後の急登です。この斜面は夏になると花畑になり、ハクサンフウロやトモエシオガマ、リンドウ、イワテトウキ、シラネニンジン、アキノキリンソウなどの花々が咲き乱れます。

日留賀岳の山頂には社殿が祀られていて、周囲を遮る高木はなく、近くに男鹿山塊の山々が横たわり、そして高原山や日光連山が遠望できます。下りは往路を戻りますが、長丁場なので、急がずに下りましょう。

周辺の山

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

那須・塩原 高原山・八溝山 2025

那須・塩原 高原山・八溝山 2025