登山で備えておきたいファーストエイドキットの基本と使い方

登山では、転倒や擦り傷、慣れない環境による体調不良など、思わぬトラブルが起こることがあります。どんな山でも、誰にでも起こり得ることだからこそ、自分や仲間の身を守る備えが欠かせません。

万が一のときも落ち着いて対応できるよう、「登山用ファーストエイドキット」を携帯しておきましょう。この記事では、登山で必要なファーストエイドキットの基本アイテムとその使い方、起こりやすいケガや症状への応急処置、さらに持ち運びや整理のコツまでを分かりやすくまとめています。

ファーストエイドキットの中身と正しい使い方を理解して、安全で快適な山歩きを楽しみましょう。

目次

登山でファーストエイドキットが必要な理由と役割

登山におけるファーストエイドキットとは、ケガや体調不良に備えた応急処置用の救急用品一式のことです。医療機関での治療を受けるまでの間、症状の悪化を防ぐための対応を行う役割があります。山の中では病院までの距離があるため、正しい応急処置ができるかどうかで、その後の状況が大きく変わります。

ファーストエイドキットの中身が充実しているほど安心ですが、詰め込みすぎるとかさばり、重くなってしまうのが難点。登山では「最低限必要なもの」と「自分にとって必要なもの」を見極め、バランスの取れたキット構成を心がけることが大切です。

登山用ファーストエイドキットに入れる必携アイテム

登山用ファーストエイドキットの中身は、登山中に起こり得るケガや体調不良に備えるための基本です。ここでは、初心者の日帰り登山でも対応できる必携の15アイテムを紹介します。どんな山行でも落ち着いて対応できるよう、あらかじめ備えておきましょう。

ケガや痛み・疲労に備えるアイテム

登山では、転倒や長時間の歩行によって擦り傷や筋肉痛、疲労などが起こりやすくなります。これらにすぐ対応できるよう、痛みやケガのケア用品を中心に揃えておきましょう。

絆創膏

止血や靴擦れ、マメの保護に欠かせないアイテムです。傷の場所や大きさに合わせて、さまざまなサイズやタイプを用意しておきましょう。防水タイプや傷の治りを促すハイドロコロイドタイプが便利です。ただし、感染兆候(発赤・腫脹・熱感・疼痛増悪・膿)があれば使用を中止し受診を。噛み傷・汚染創・深い創・大量滲出には不適です。

プレカットのテーピング

テーピングは捻挫・筋疲労のサポートに有効です。骨折が疑われる場合は、登山ポール等で副木固定(関節の上下を固定)を行い、速やかに下山・受診を。

水

飲用だけでなく、応急処置にも使用します。傷口を洗う、炎症を冷やす、脱水時の補給など、多用途に使えるため、十分な量を確保しておきましょう。

使い捨てビニール手袋

応急処置中の感染予防に必須です。登山中は手を洗う環境がないため、必ず着用してから処置を行いましょう。

塩分補給ジェル

汗で失われる塩分やミネラルを補給できます。登山中の行動食として携行しやすく、熱中症や脱水の予防に役立ちます。ただし、熱中症が疑われる場合の一次対応では、経口補水液(ORS)やスポーツドリンクを優先し、ジェルはあくまで補助的に利用しましょう。賞味期限を確認してからキットに数個入れておくと安心です。

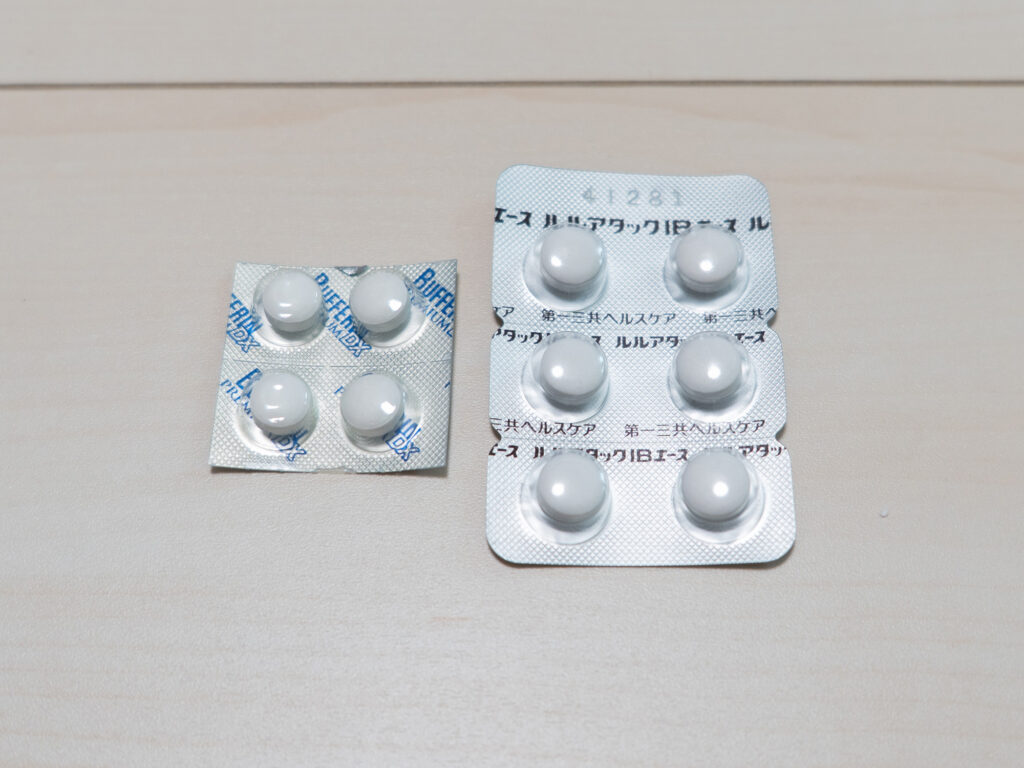

常備薬や漢方類

普段使っている痛み止めや解熱剤、軟膏、漢方薬は必ず携行を。缶やプラケースなどの丈夫な容器に入れ、よく使う薬とそうでない薬を分けておくと便利です。

エマージェンシーシート

悪天候や低体温時に体温を保つための軽量アイテムです。体熱の放散を防ぎますが、完全な防寒具ではないため、衣服や防風対策と併用することで効果を発揮します。山では「寒さに備える最後の保険」として携帯しておくと安心です。

幅広く使える便利アイテム

応急処置だけでなく、さまざまな場面で役立つ汎用アイテムもあります。限られた環境の中で臨機応変に使えるよう、工夫して選びましょう。

綿棒

創傷ケアの補助として使用します。基本は流水での洗浄を行い、綿棒は軟膏の塗布や小さな異物除去など、限定的な用途にとどめましょう。清潔に使うことが大切です。

ポリ袋

ゴミ袋としてだけでなく、簡易手袋や冷却用の氷袋代わりにも。汎用性が高く、複数枚を用意しておくと便利です。

ライター

火を起こせることは、遭難時の安全確保にもつながります。風に強いフリント式やジェットタイプなど、信頼性の高いガスライターを1つ携帯しておきましょう。燃料の種類にこだわるよりも、確実に点火できるかどうかを重視します。ただし、山域によっては火気の使用が制限されている場合もあるため、利用時はルールを必ず確認し、可燃物の近くやテント内での使用は避けましょう。

モバイルバッテリー・電池

地図アプリやライトの使用、救助要請など、スマートフォンなどのバッテリー残量は命に関わります。日帰り登山でも必ず1つは携帯しましょう。

はさみ

衣服・包帯・テープの切断などに。刃先が丸く、厚手の布も切れるタイプを選ぶと安全です。

虫刺されや毒への備え

登山では虫刺されやマダニなど、毒を持つ生物への対策も欠かせません。時期や山域に応じて備えを整えましょう。

ポイズンリムーバー

蜂やムカデなどに刺されたとき、毒を吸い出して取り除く器具です。刺傷直後の使用で“効いた”という体験談はあるものの、症状軽減の医学的根拠は限定的。過信せず、安静・冷却・受診判断を優先しましょう。

ピンセット(トゲ抜き用)

植物のトゲや虫の小さな刺を抜くときに使用します。先端が細く、清潔に保てるタイプを選びましょう。

マダニ除去には専用の器具を使用するのが望ましいため、ピンセットはあくまで小さな異物除去用として用いるのが基本です。

マダニ取り

草地を歩く際に注意が必要なマダニ。皮膚に咬みついたまま数日経つと取り除きにくくなるため、見つけたら速やかに対応します。

原則として医療機関での除去が推奨されますが、自己処置する場合は専用器具で皮膚に近い根元をつかみ、真上にゆっくり引き抜きます。無理に引っ張ったり、胴体をつぶしたりしないよう注意してください。除去後は手指と患部を清潔に保ち、発熱や発疹などの症状が出た場合は速やかに医療機関を受診しましょう。

あると安心。登山用ファーストエイドキットに追加したい応急処置アイテム

基本の15アイテムに加えて、登山の環境や季節によっては、持っておくとより安心できるアイテムがあります。ここでは、登山ファーストエイドキットをさらに充実させる7つのアイテムを紹介します。自分の登山スタイルに合わせて選びましょう。

穴をあけたペットボトルキャップ

ペットボトルに取り付けるだけで簡易シャワーとして使えます。汚れた手や傷口を洗い流す際に便利で、節水にも効果的です。キャップだけを携帯すれば、どんな場所でも簡易的に洗浄ができます。

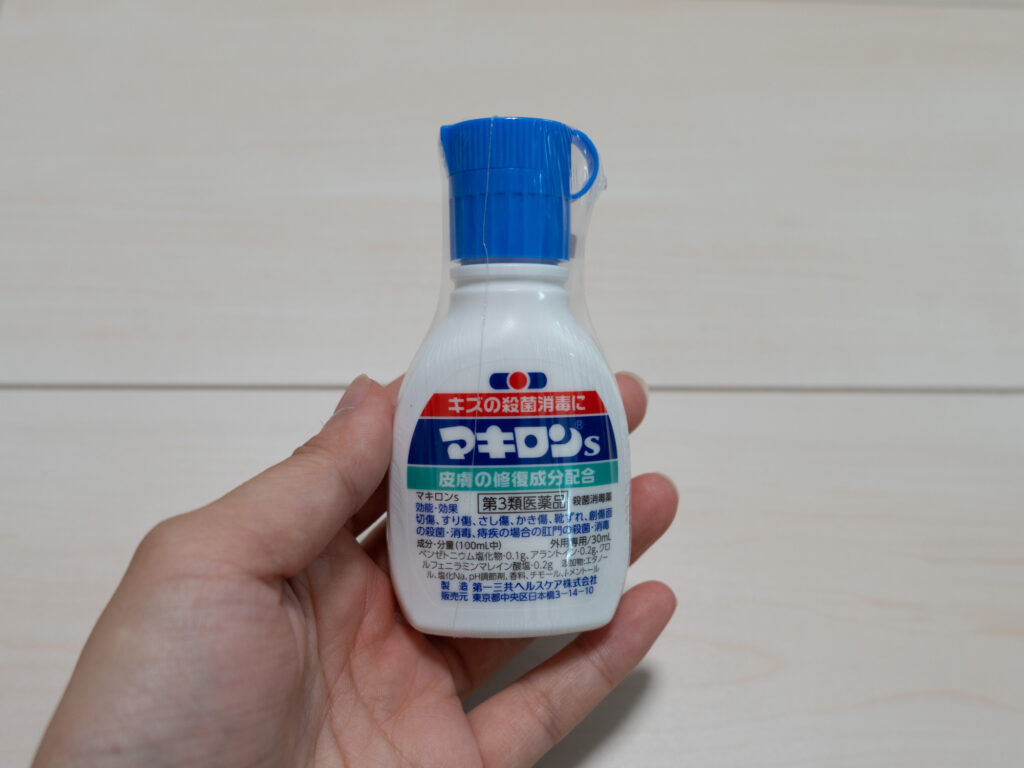

消毒液

創傷の初期対応は、清潔な流水で十分に洗浄することが基本です。消毒液は必須ではありませんが、汚れが強い場合などは周囲の皮膚を処置するなど、状況に応じて使いどころを見極めて使用しましょう。

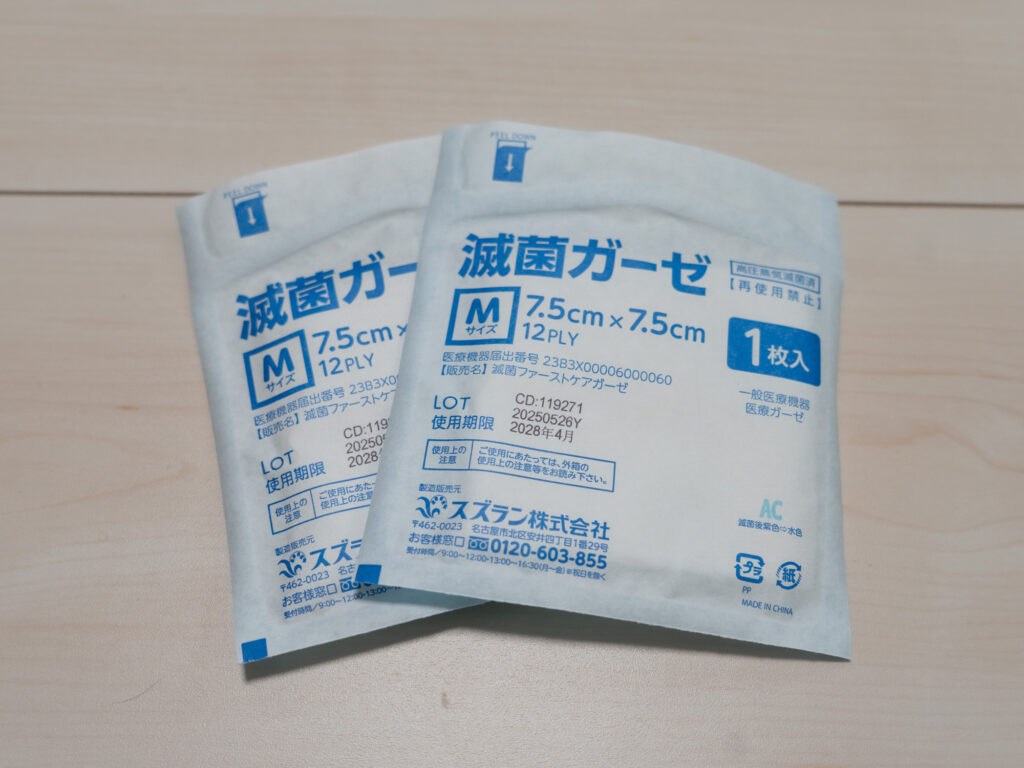

ガーゼ

絆創膏では覆いきれない大きな傷を保護します。出血や体液をしっかり吸収し、傷口への刺激を防ぐために、高吸収で張り付きにくいタイプを選びましょう。

ワセリンや保湿クリーム(オロナインなど)

傷口の乾燥を防ぎ、湿潤療法(モイストヒーリング)にも使えます。清潔にした傷口に薄く塗り、ガーゼなどで覆うことで治りを早める効果があります。靴擦れの予防にも有効で、指やかかとなど摩擦が生じやすい箇所に塗っておくと安心です。

安全ピン

ガーゼや三角巾の固定、衣類の応急補修など多用途に使えます。骨折時に腕や脚を吊る際にも役立つため、数本入れておくと安心です。

三角巾

止血や固定、保護など幅広く使える万能アイテムです。テーピングや包帯より丈夫で、状況に応じて腕の固定や頭部の保護にも活用できます。キットに1枚は常備しましょう。

カイロ

低体温症や冷え対策に欠かせません。標高や天候によっては、想定外の冷え込みが起こることも。特に秋冬や早朝登山では、体温維持の手段として携帯しておくと安心です。

登山中に起こりやすいケガと症状、応急対応のポイント

低山でも起こり得る、登山者の多くが経験する4つのトラブルを紹介します。登山用ファーストエイドキットを適切に使い、落ち着いて応急処置を行うための手順と体験談をまとめました。

靴擦れ・まめ

登山で最も起こりやすいのが靴擦れやまめです。長時間の歩行で摩擦が続くと皮膚が炎症を起こし、歩行が困難になることもあります。登山前に足の指の間やかかと、足首など、擦れやすい箇所にワセリンを塗っておくことで予防できます。

【応急処置の手順】

1.擦れて赤くなっている場合は、保冷剤や冷水で冷やして炎症を抑えます。

2.まめが破れているときは、水や消毒液で清潔にします。

3.軟膏やワセリンを塗り、保湿状態を保ちます。

4.絆創膏やテープを貼り、傷口を覆います。

5.厚手の靴下やインソールを調整し、摩擦を減らしましょう。

【体験談】

登山を始めたばかりの頃、アキレス腱周辺に靴擦れができるのが悩みでした。絆創膏を貼るだけでは下山中に痛みが再発し、何度も貼り直す羽目に。摩擦予防と応急処置の大切さを実感し、テープとクリームで対策するようにしてからは快適に歩けるようになりました。

捻挫・筋肉のトラブル

不安定な登山道では捻挫や筋肉痛が起こりやすく、軽度のケガでも放置すると悪化することがあります。正しいテーピングを行うことで痛みを和らげ、疲労を軽減できます。

【応急処置の手順】

1.テーピングを貼る前に角を丸く切ると、はがれにくくなります。

2.汗や水分を拭き取り、患部を固定するように巻きます。

3.貼り終えたら手のひらで押さえて密着させます。

【体験談】

長時間の登山で疲労が溜まり、下山間際に木の根に足を取られて捻挫。ファーストエイドキットに入れていたプレカットテープを使い、即座に処置できたのが幸いでした。以後は正しい歩行姿勢を意識し、テーピングの練習も欠かさないようにしています。

切り傷・擦り傷

落ち葉で滑ったり、岩場で転倒したりと、登山ではちょっとした不注意で擦り傷を負うことがあります。初期対応が早いほど傷の治りが早く、感染のリスクも抑えられます。

【応急処置の手順】

1.まずは清潔な流水(飲用可の水道水等)で十分に洗い、汚れや小石などの異物をピンセットで慎重に取り除きます。

2.清潔なガーゼをあて、手で軽く圧迫して止血します。手足の場合は心臓より高く上げると効果的です。

3.傷口を清潔に保ったあと、ワセリンなどを薄く塗って保湿状態を保つことで治りを早めます。

4.絆創膏やガーゼで覆い、外気や汚れから保護します。

※深い傷や出血が止まらない場合は、無理をせず下山し、速やかに医療機関を受診してください。

【体験談】

下山中の雨でぬかるみに足を取られ、転倒して腕に擦り傷を負いました。出血が多く、持参したガーゼや絆創膏をほとんど使い切る結果に。以後は応急用品を多めに携帯するようにしています。

熱中症・脱水症状

夏山ではもちろん、秋でも気温や湿度によって脱水症状を起こすことがあります。登山では体温が上がりやすく、喉の渇きを感じる前に水分補給することが重要です。

【応急処置の手順】

1.直射日光を避け、木陰や山小屋などの涼しい場所へ移動します。

2.首や脇の下、太ももの付け根を重点的に冷却します。

3.経口補水液(ORS)やスポーツドリンクで水分と電解質を補給します。

4.回復しない場合はすぐに下山または救助を要請し、医療機関を受診します。

【体験談】

秋の低山で喉の渇きを感じず水分を取らなかった結果、頭痛とめまいに襲われました。スポーツドリンクを飲んで回復しましたが、以降は季節を問わず30分ごとに水分を補給する習慣をつけています。

登山用ファーストエイドキットの市販品と自作の違い、選び方のポイント

ファーストエイドキットは、「市販キットを購入する」か「自作する」かで迷う人も多いでしょう。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを整理し、登山スタイルに合った選び方を紹介します。

市販キット

必要最低限の道具が揃い、購入後すぐ使えるのがメリット。応急処置マニュアルが付属するタイプもあり、初心者にも安心です。一方で、中身を自由に選べず、メーカーによって品質に差がある点がデメリットです。

自作キット

自分に必要なものを取捨選択でき、使い慣れたメーカー品で統一できるのが利点です。ただし、個別にそろえる手間や、入れ忘れのリスクもあります。

登山初心者のうちは市販品を使い、経験を重ねてから自作へ移行するのがおすすめ。使いやすさや携帯性を見直しながら、自分仕様のファーストエイドキットを作り上げましょう。

ファーストエイドキットを持ち歩く工夫

登山用ファーストエイドキットは、中身を整えるだけでなく「使いやすく収納する」ことも大切です。ここでは持ち運び時に役立つ4つのコツを紹介します。

見てすぐわかるデザインにする

赤色の十字マークなど、誰が見ても救急用品と分かるデザインにしておくと、万が一自分が動けない場合も他の登山者が対応しやすくなります。キットには緊急連絡先と個人情報を記載したカードも入れておきましょう。

開口部が広いポーチを選ぶ

必要なものをすぐ取り出せるよう、開口部が大きいポーチを選びましょう。使いやすさが格段に変わります。

ジッパーバッグで整理する

防水性のあるジッパーバッグでアイテムを仕分けておくと便利です。使用頻度の高いものは手前に、低いものは奥に収納します。

軽量化とコンパクト化を意識する

袋類は三角折りでまとめ、必要最低限に。ハサミ・ピンセット・ナイフが一体化したマルチツールを活用すれば、荷物を減らしつつ機能を維持できます。

登山用ファーストエイドキットのよくある質問(FAQ)

登山でファーストエイドキットを準備する際によくある疑問をまとめました。初心者の方が安心して準備できるよう、実践的な視点から解説します。

Q1. 登山用ファーストエイドキットは、市販と自作どちらが良いですか?

A.初心者のうちは、市販のファーストエイドキットがおすすめです。必要最低限の道具が一通り揃っており、基本の使い方を学びながら登山に慣れることができます。登山経験を重ねるうちに「自分にはこれが必要」「このタイプは使いにくい」と気づくようになるため、その段階で自作キットに切り替えると良いでしょう。

Q2. ファーストエイドキットの中身は何人分を想定すればいいですか?

A.行動人数や行程時間に合わせて調整するのが基本です。目安として日帰り登山なら自分と同行者が使える程度を意識し、特にガーゼやテープ類は多めに、薬類は自分専用のものを忘れずに持参しましょう。

Q3. 日帰り登山とテント泊登山では、キットの中身を変えるべきですか?

A.大きな違いはありませんが、テント泊など数日間滞在する場合は、ケガや体調の変化に長時間対応できるよう、やや多めに用意しておきましょう。また夜間の冷え込みや衛生管理に備えて、防寒グッズや衛生用品を追加するのも安心です。気温の変化を把握できる簡易温度計を携帯しておくと便利です。

Q4. 軽量化したい場合、最低限何を入れれば安心ですか?

A.紹介した必携アイテム15点を基本とし、登山の日数や山域に応じて調整してください。軽量化は大切ですが、必要な応急処置用品を減らしてしまうのは避けましょう。登山用ファーストエイドキットは命を守る装備であり、軽さよりも安全性を優先します。

Q5. 高山病への備えは必要ですか?

A.一般的に標高2,500メートル以上で発症リスクが高まるとされていますが、体質や体調によってはより低い標高でも起こることがあります。頭痛や息苦しさ、吐き気などの症状が出た場合は、無理をせず高度を下げて休息を取り、症状が改善しない場合は医療機関を受診してください。

登山を安全に楽しむために。ファーストエイドキットを正しく備える

登山用ファーストエイドキットの内容は、経験を重ねるほど自分に合った形へと変わっていきます。大切なのは、ケガや体調の異変に対して「その場で正しく対応できるかどうか」です。

キットを持っているだけでは意味がなく、使い方や応急処置の流れを理解しておくことが重要です。緊急時こそ冷静な判断と確かな行動が求められるため、普段から知識と対応力を磨いておきましょう。

登山では「自分の身は自分で守る」という意識が基本ですが、他の登山者を助けられる備えも忘れずに。登山用ファーストエイドキットを携帯し、安全を第一に、安心できる山歩きを楽しんでください。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。