登山を安全かつ快適に楽しむためには、自分に合った装備選びが欠かせません。特に初心者は「何を持っていけばいいの?」「どこまで揃えればいいの?」と悩むことも多いはずです。

この記事では、登山に必要な基本装備と、その選び方のポイントをわかりやすく解説。あわせて日帰り、山小屋泊、テント泊の3つのスタイル別に持ち物リストをまとめました。出発前の装備チェックにも活用してください。

目次

登山三種の神器|まず揃えたい基本装備3点

登山初心者が最初に揃えるべき装備として知られるのが「三種の神器」です。これは、安全性と快適性を確保するうえで欠かせない、登山における基本の三点セット。ここではそれぞれの役割と選び方のポイントを紹介します。

バックパック

登山用バックパックは、チェストストラップやウエストベルトで重心を安定させ、長時間の歩行でも疲れにくい設計になっています。耐久性、撥水性、背面の通気性も選ぶポイント。用途に応じて以下を目安に容量を選びましょう。

日帰り

日帰り登山におすすめのバックパックの容量は20~30L。荷物の少ない日帰りの低山歩きに向いている小型サイズで、タウンユースにも使えます。

山小屋泊

山小屋泊をする登山におすすめのバックパックの容量は30~40L。日帰り登山から山小屋泊にも対応する中型モデルがおすすめです。

テント泊

テント泊の登山におすすめのバックパックの容量は40L。山小屋2泊以上なら40L~、荷物の多いテント泊には50L〜が容量の目安です。

関連する記事

登山靴

画像:Amazon

登山靴は、足場の悪い登山道を長時間歩いても疲れにくく、ケガをしにくいように作られています。ただし、ソール(靴底)の硬さや足首周りの高さの違いによって、なだらかな低山歩きに向いているものから、ゴツゴツした岩場歩きに向いているものまで、そのタイプはさまざま。

最適な登山靴に出会うには、自分が登る山や目指す登山スタイルに合っているものを選ぶことが大切です。

ローカット

足首が動きやすく重量も軽いので、歩きやすい。標高差の少ない整備された道を歩くのに向いている。

ミドルカット

適度に足首を保護し、歩きやすさも兼ねたミドルカットは低山登山や富士山などの登山に適している。

ハイカット

くるぶしをしっかりとホールドするハイカットは、重い荷物を背負って歩くテント泊に向いている。

関連する記事

レインウェア

バックパック、登山靴と並んで、登山をするのに最低限必要なものがレインウェアです。山の天気は変わりやすく、予報が晴れでも突然の雨に見舞われることは少なくありません。

登山用レインウェアの特徴は、一般的な雨ガッパと異なり、防水性や透湿性に優れていること。汗で内部がムレると体が冷えて体力を消耗し、低体温症につながってしまうため、登山用のレインウェアを着用することをおすすめします。多くのレインウェアは防風性もあるので、ウィンドシェルや防寒着としての機能も兼ね備えています。

登山用レインウェアを選ぶポイント

1. 防水透湿性をチェック

快適に歩くためには、雨の侵入を防ぎ、ムレを放出する防水透湿性を備えたものが不可欠。

2. 上下セパレートタイプを選ぶ

ジャケットとパンツが分かれたセパレートタイプが動きやすくておすすめ。

3. 動きやすさを重視

最近はストレッチ性能の高いレインウェアもあり、よりアクティブに動けます。

次は、登山スタイル別の装備リストを説明していきます。

関連する記事

-

登山ハウツー登山用レインウェアおすすめブランド10選 コスパ重視派にはワークマンも注目2025年9月5日 更新

登山ハウツー登山用レインウェアおすすめブランド10選 コスパ重視派にはワークマンも注目2025年9月5日 更新 -

登山ハウツーアウトドアブランドのレインポンチョで登山をもっと快適に おすすめブランドと選び方を徹底解説2025年9月30日 更新

登山ハウツーアウトドアブランドのレインポンチョで登山をもっと快適に おすすめブランドと選び方を徹底解説2025年9月30日 更新 -

登山ハウツー登山で使えるレインスカート完全ガイド 選び方・おすすめブランド・Q&Aまとめ2025年8月28日 更新

登山ハウツー登山で使えるレインスカート完全ガイド 選び方・おすすめブランド・Q&Aまとめ2025年8月28日 更新 -

登山ハウツーレインパンツのおすすめブランド6選 登山必携アイテムの失敗しない選び方2025年9月22日 更新

登山ハウツーレインパンツのおすすめブランド6選 登山必携アイテムの失敗しない選び方2025年9月22日 更新 -

登山ハウツーゴアテックスレインウェア徹底解説 種類の違い・選び方・おすすめブランド・Q&Aで全疑問解消2025年9月22日 更新

登山ハウツーゴアテックスレインウェア徹底解説 種類の違い・選び方・おすすめブランド・Q&Aで全疑問解消2025年9月22日 更新

登山スタイル別|装備リストと注意点

登山の装備は、どんなスタイルで山に向かうかによって大きく変わります。日帰りでの軽快なトレッキング、山小屋に宿泊する中距離の登山、そしてテント泊を伴う本格的な山行。それぞれに必要な持ち物や装備の工夫が異なるため、自分の計画に合った準備をすることが大切です。

ここからは、スタイル別に基本の持ち物リストとポイントを紹介します。

日帰り登山に必要な持ち物とは?|安全・快適な山歩きの基本装備

日帰り登山は気軽に楽しめる分、つい装備を簡略化しがちですが、万一のトラブルや急な天候変化に備えるためには、最低限の装備をしっかり整えておくことが重要です。山ではコンビニや自動販売機がないため、すべてを自己完結できる準備が求められます。特に初心者は「持ちすぎず、足りなさすぎず」のバランスがポイント。ここでは、日帰り登山に必要な基本アイテムと、その理由を丁寧に解説します。

日帰り登山持ち物リスト

日帰り登山では、軽量で必要最低限の装備にまとめつつも、急な天候変化や道迷いなどのリスクに備えることが重要です。特に初心者は、安全第一を心がけ、基本装備は必ず持参しましょう。

□ バックパック(ザック):日帰り登山であれば容量は20~30Lが目安。体にフィットする登山用を。登山の用途に応じて容量を使い分けるのがおすすめです。

□ ザックカバー:雨が降ってきた時など、すぐに取り出せる場所に収納。カバー付きのバックパックもあります。

□ 登山靴:足首まで守れるものが安心。ひもにほつれはないか、ソールは薄くなっていないかもチェック。

□ 登山靴の予備の靴ひも:緊急時の細引き代わりにもなります。

□ レインウェア(上下セパレート):防水・防風性があり、夏でも必携。ジャケット+パンツのセットを選びましょう。

□ 防寒着(薄手アウター、フリースなど):朝晩の冷え込み対策に。薄手で軽量かつ保温性の高いものを。

□ ボトムス:ジーンズは避け、動きやすいものを。ストレッチ性のあるものがおすすめ。

□ 長袖シャツ:真夏でも必ず1枚は持っておきましょう。

□ 帽子・日焼け止め・サングラス:山の日差しは強烈。UV対策を忘れずに。

□ グローブ:岩場やヤブでのケガ防止に。

□ タオル・手ぬぐい:汗拭きや緊急時の止血など多用途。山後の温泉でも大活躍。

□ 虫除け、リップクリーム:快適に過ごすために。

□ ファーストエイドキット:ばんそうこう、消毒薬、常備薬など。

□ 医療用テープ:テーピングのほか、靴の破損時にも使えます。

□ 除菌グッズ:消毒液やアルコール入りウェットティッシュなど。

□ 時計:アラーム機能や高度計が付いていると便利。

□ 行動食・予備食:チョコ、ナッツ、ようかんなどすぐ食べられるもの。

□ スマホ・モバイルバッテリー:GPSアプリの使用に備えて出発までにフル充電を。

□ ヘッドランプ+予備電池:万一に備えて、日帰りでも念のため。

□ 折りたたみ傘:テント場や下山後の雨に備えて。

□ 登山地図:地図は1人1枚用意をしておきましょう。

□ コンパス:いざという時のために、使い方をマスターしておきましょう。

□ ストック:コンパクトに折りたためるものが便利。

□ 水分(1L〜1.5L):夏場は多めに。使わない時はたためるソフトボトルがおすすめ。ボトルホルダーを利用するのも便利。

□ 登山計画書:提出するだけでなく、計画を見直せるように携行しましょう

□ 保険証:緊急時の備えとして携行を。

□ ゴミ袋・携帯トイレ:登山のマナーとして必携。ゴミはすべて持ち帰るのが基本です。

□ サコッシュ:貴重品など、すぐに取り出したいものを入れるのに便利。

□ 手帳、筆記用具:山行記録を残しておきましょう。

山小屋泊で必要な装備|快適に過ごすためのプラスアイテム

画像:123RF

山小屋泊は、テントを持ち運ばずに軽装で宿泊できるのが魅力。とはいえ、日帰り登山と違って泊まりがけになる分、持ち物は増えます。特に注意したいのは「夜間の冷え」と「共同スペースでのマナー」。寝具が用意されている場合でも、インナーシーツや耳栓など、自分の快適さと他人への配慮を考えた準備が重要です。ここでは、日帰り装備に加えて山小屋泊に必要な持ち物を紹介します。

山小屋泊登山持ち物リスト

山小屋泊では、日帰り装備に加えて「睡眠・衛生・寒さ対策」がカギになります。共同生活となるため、自分の快適さだけでなく、周囲への配慮も意識したアイテム選びが大切です。

□ アタックザック:山小屋に荷物を置き、軽装で山頂を目指す時に使います。

□ 着替え(インナー・靴下・下着):綿は避けて、速乾性のものを選びましょう。

□ インナーシーツ:衛生面でも安心。山小屋の布団に敷いて使用。

□ 歯ブラシ・洗面用具:必要最低限でOK。コンタクトレンズは予備分も。

□ 耳栓:山小屋は人が多く、いびき対策に。

□ マスク:感染対策・乾燥防止として持参しておくと安心。

テント泊で必要な装備|自立した山行のための準備とは?

画像:123RF

テント泊登山は、宿泊地を自由に選べるぶん、より高度な装備と計画力が必要になります。寝具や調理道具、食料まで自分で背負うため、荷物は格段に増えますが、その分「自然の中で過ごす」特別な時間が待っています。気温の変化や地面の凹凸、夜間の照明、調理器具まで、すべてを自分でまかなう準備を整えましょう。ここでは、テント泊で最低限必要な装備をリストアップします。

テント泊登山持ち物リスト

テント泊では「すべて自分でまかなう」準備が求められます。重装備になる分、計画性と効率的なパッキングが必要です。安全・快適・軽量のバランスを意識しながら装備を整えましょう。

□ テント一式:ポール、ペグ、フライシート、グラウンドシートも忘れずに。

□ シュラフ(寝袋):快眠のためには必須。3シーズン対応のものが便利。

□ スリーピングマット:地面の凹凸をなくして快適な睡眠を。

□ ランタン:夜のテント内の明かりに。ヘッドランプと併用。

□ サンダル:テント場で靴を脱いでリラックスできます。

□ バーナー・コッヘル・燃料:温かい食事で体力回復。

□ カトラリー・カップ:軽量かつ耐熱のものを。意外と忘れがちです。

□ 万能ナイフ&まな板:必要に応じて準備しましょう。

□ 食料・行動食:1食ごとに計画してパッキング。事前にきちんと食料計画を立てておきましょう。

□ トイレットペーパー・ゴミ袋:調理後の鍋や皿の拭き取りに便利。

プラスαで安心と快適を|あると便利な装備

必須ではないものの、状況によっては大きな助けになる「あると便利な装備」。安全性を高めたり、疲労を軽減したり、下山後の時間をより快適にするためのアイテムをまとめました。余裕があれば少しずつ取り入れてみましょう。

□ トレッキングポール:登りや下りで膝や腰への負担を軽減。長時間の山行では特に効果的で、バランスを取りやすくなる利点もあります。

□ サングラス:高山では紫外線量が強まるため、目を守るために必携。まぶしさ軽減にもつながり、目の疲労を防いでくれます。

□ ゲイター:靴の上から装着し、ぬかるみや砂利、雪の侵入を防止。悪路や天候の変化がある山行では特に役立ちます。

□ ソフトボトル:使わない時は折りたためるので、荷物の圧縮にも便利。ドリンクチューブを取り付けて歩行中に水分補給することも可能です。

□ ヘルメット:落石のリスクがあるルートや、岩場・鎖場を通過する際には必須。転倒時の頭部保護としても心強い存在です。

□ 温泉セット:下山後に温泉へ立ち寄るなら、手ぬぐいや着替え、下着などを防水袋にまとめておくと便利。リラックスした時間を過ごせます。

□ 山用傘:登山口までの移動や小雨時に活躍。軽量かつ高強度、UVカット仕様のものが多く、持っていると安心です。

□ ナイロンコード:テントや装備の補修、物干しロープとしてなど多用途に使える便利アイテム。かさばらず、1本あると安心です。

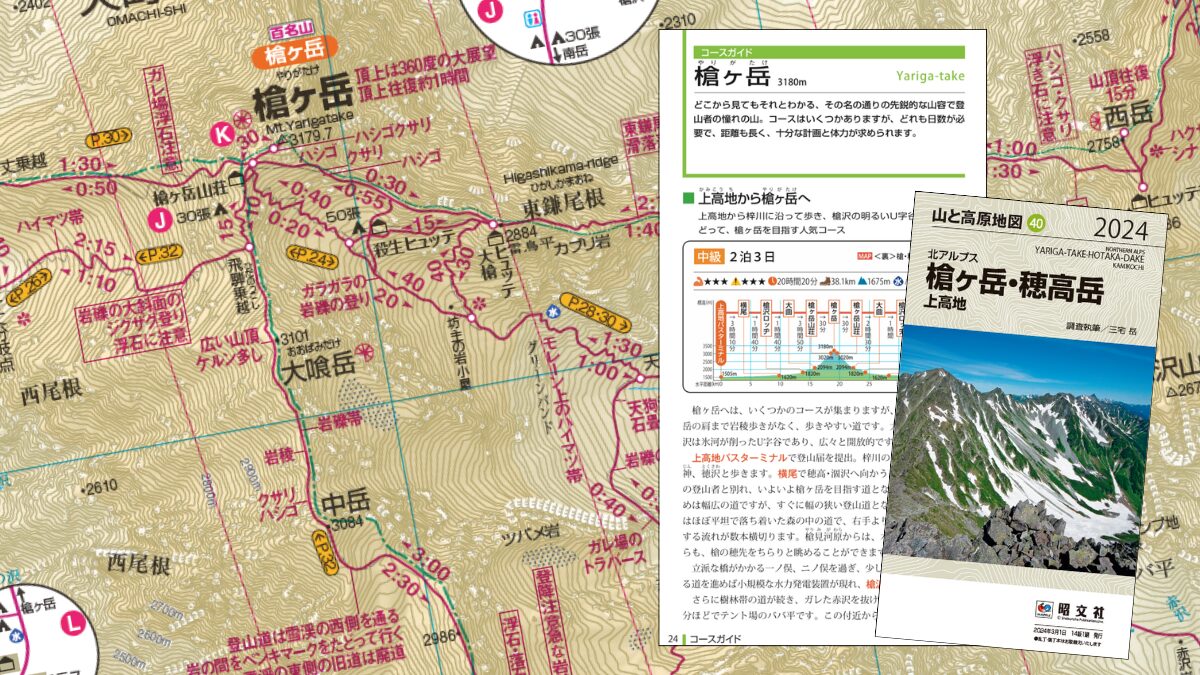

登山をもっと安心に、もっと楽しく。持ち物選びに迷ったらこの一冊

「登山を始めたいけれど、何を持っていけばいいかわからない」「必要な装備をどう選べばいいのか不安」――そんな初心者の悩みに寄り添ってくれるのが、書籍『山と高原地図ではじめる 山登り入門ガイド』です。

この本では、登山に必要な持ち物や装備の選び方、登山計画の立て方、安全な歩き方、マナーまで、初心者にうれしい情報を一冊にぎゅっと凝縮。登山用地図の活用方法や、実際のコース選びにも役立つノウハウが満載。

これから本格的に登山を楽しみたい方のガイド役として、ぜひ手元に置いておきたい一冊です。

装備チェックは登山の第一歩

登山は、自然を楽しむと同時に「自分の命を守る」活動でもあります。だからこそ、登山装備のチェックは出発前に欠かせない重要なステップです。

この記事で紹介した持ち物リストは、日帰りから山小屋泊、テント泊まで、登山初心者が安全かつ快適に山を楽しむために必要なアイテムを網羅しています。なぜそのアイテムが必要かを理解したうえで、季節や山の特徴に応じて装備を整えていくことが、無理なくステップアップするコツです。

「登山 持ち物 リスト」「登山 装備 チェック」などのキーワードで調べている方も、ぜひこのリストを活用しながら、自分の登山スタイルに合った準備を進めてみてください。

まずはしっかりと装備を整えて、安全で楽しい登山を。山の空気と景色が、きっと忘れられない一日をつくってくれます。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。