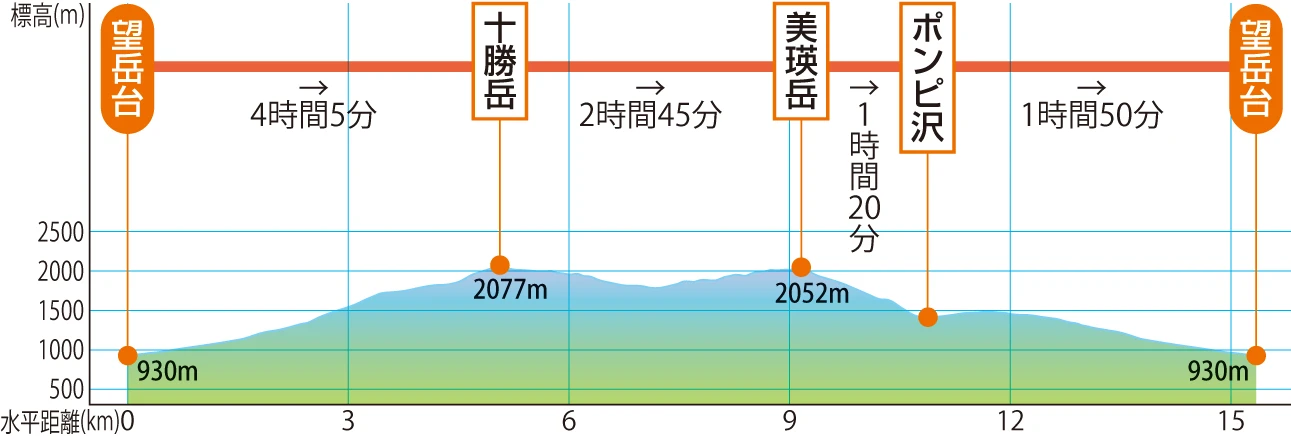

望岳台から十勝岳、美瑛岳

コース難易度

中級

- 日帰り

- 10時間0分

- 15.3km

コースガイド

十勝連峰の主峰・十勝岳を踏み、美瑛岳に向けて展望の稜線を歩きます。美瑛岳南東斜面のお花畑は隠れた名所です。

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

日帰り |

歩行時間 |

10時間0分 |

歩行距離 |

15.3km |

最大高低差 |

1,147m |

水場 |

ポンピ沢 |

トイレ |

望岳台防災シェルター |

観光地として賑わいを見せる望岳台が登山口となります。十勝連峰の山々が眼前に広がり、十勝岳は正面奥にちょこんと山頂を乗せ、美瑛岳はやや左手に尖った山容を見せています。十勝岳避難小屋までの道はいく度にもわたる火山活動によって形作られたもので、ザラザラした火山礫を踏んでいきます。

十勝岳避難小屋からは荒々しい岩の尾根をひたすら登り、スリバチ火口とグラウンド火口の狭間に出ます。この付近には噴煙を上げる火口が複数あり火山の活動を感じられます。植物も全くありません。左右に火口を見ながら正面の十勝岳に向かって進み、最後の急登に取り付き標高差250mほどを登ります。

十勝連峰最高峰の十勝岳山頂からは連なる山々がよく見えます。南西には富良野岳、北東には美瑛岳がそれぞれ主役を張り、その他の山々を従えています。山頂から美瑛岳に進むルートは見つけにくいのですが、美瑛岳に向かってやや右手に下りると黄色いペンキが見つかります。

最低鞍部までは火山灰・火山礫の上の踏み跡を進みます。視界不良時には迷いやすいので等間隔で打たれた杭をたどります。最低鞍部から美瑛岳に取りつくと、徐々に植物が現れ茶色い山肌に緑の面積が増えていきます。登り初めはイワブクロの大群落。標高を上げるとチングルマのお花畑。ともに7月にはお花畑を、9月には紅葉の絨毯を見せてくれます。足元のチングルマから遥か下ってウラジロナナカマド・ダケカンバまで色彩に富んだ斜面を見下ろせる紅葉は一見の価値ありです。山頂までの間にも高山植物が多く見られ、荒涼とした十勝岳との対比を感じられます。登山道が北向きから西向きに方角を変えると、岩を露出させた美瑛岳山頂が見えてきます。

美瑛岳も展望の良い山です。切れ落ちた火口壁の向こうに堂々たる十勝岳。振り返ると緩やかな尾根の先に三角錐のオプタテシケ山。背後には大雪山系の山々が広がっています。

美瑛岳から下っていくとハイマツやミヤマハンノキなどが背丈よりも高くなり、このコースで初めて木陰を感じられます。美瑛岳の最後の火山活動は1万年前に遡るため、植生の回復が進んできているのです。ここから一気に標高を下げるとポンピ沢に出合います。ここで大休憩を取るのも良いでしょう。

雲ノ平に向けて緩やかに登り返して、深く抉れた涸れ沢に出ます。7月上旬まで雪で埋まっていて高度差なく渡れますが、雪解け後はハシゴとロープを利用することになります。この周辺はウコンウツギとエゾコザクラが登山道を彩ります。

雲ノ平に至ると遠くに登山口の望岳台が見えます。十勝岳避難小屋の直下で登りのコースと合流し、再び火山礫を踏んで下ります。

十勝岳避難小屋からは荒々しい岩の尾根をひたすら登り、スリバチ火口とグラウンド火口の狭間に出ます。この付近には噴煙を上げる火口が複数あり火山の活動を感じられます。植物も全くありません。左右に火口を見ながら正面の十勝岳に向かって進み、最後の急登に取り付き標高差250mほどを登ります。

十勝連峰最高峰の十勝岳山頂からは連なる山々がよく見えます。南西には富良野岳、北東には美瑛岳がそれぞれ主役を張り、その他の山々を従えています。山頂から美瑛岳に進むルートは見つけにくいのですが、美瑛岳に向かってやや右手に下りると黄色いペンキが見つかります。

最低鞍部までは火山灰・火山礫の上の踏み跡を進みます。視界不良時には迷いやすいので等間隔で打たれた杭をたどります。最低鞍部から美瑛岳に取りつくと、徐々に植物が現れ茶色い山肌に緑の面積が増えていきます。登り初めはイワブクロの大群落。標高を上げるとチングルマのお花畑。ともに7月にはお花畑を、9月には紅葉の絨毯を見せてくれます。足元のチングルマから遥か下ってウラジロナナカマド・ダケカンバまで色彩に富んだ斜面を見下ろせる紅葉は一見の価値ありです。山頂までの間にも高山植物が多く見られ、荒涼とした十勝岳との対比を感じられます。登山道が北向きから西向きに方角を変えると、岩を露出させた美瑛岳山頂が見えてきます。

美瑛岳も展望の良い山です。切れ落ちた火口壁の向こうに堂々たる十勝岳。振り返ると緩やかな尾根の先に三角錐のオプタテシケ山。背後には大雪山系の山々が広がっています。

美瑛岳から下っていくとハイマツやミヤマハンノキなどが背丈よりも高くなり、このコースで初めて木陰を感じられます。美瑛岳の最後の火山活動は1万年前に遡るため、植生の回復が進んできているのです。ここから一気に標高を下げるとポンピ沢に出合います。ここで大休憩を取るのも良いでしょう。

雲ノ平に向けて緩やかに登り返して、深く抉れた涸れ沢に出ます。7月上旬まで雪で埋まっていて高度差なく渡れますが、雪解け後はハシゴとロープを利用することになります。この周辺はウコンウツギとエゾコザクラが登山道を彩ります。

雲ノ平に至ると遠くに登山口の望岳台が見えます。十勝岳避難小屋の直下で登りのコースと合流し、再び火山礫を踏んで下ります。

周辺情報

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

大雪山 旭岳・トムラウシ山・十勝岳・幌尻岳 2025

大雪山 旭岳・トムラウシ山・十勝岳・幌尻岳 2025