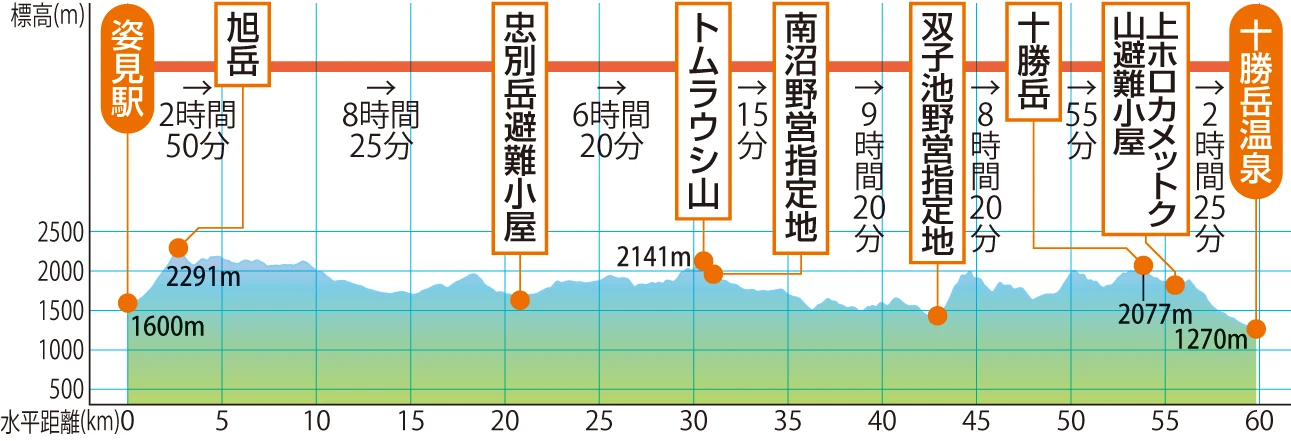

旭岳からトムラウシ山、十勝岳へ縦走

コース難易度

上級

- 4泊5日

- 38時間50分

- 59.8km

コースガイド

旭岳・トムラウシ山・十勝岳と大雪山系の百名山三座を一度に辿る長距離縦走。大雪山の原始性と雄大さを感じることができます。

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

4泊5日 |

歩行時間 |

38時間50分 |

歩行距離 |

59.8km |

最大高低差 |

1,021m |

水場 |

裏旭野営指定地他 |

トイレ |

ニセ金庫岩付近他(携帯トイレブース) |

ともにアクセスの良い旭岳温泉から十勝岳温泉を目指します。避難小屋で2泊、野営指定地で2泊の行程です。後半の十勝連峰は8月以降水の入手がどんどん難しくなる山域です。9月に入ると水場が完全に涸れるため、2日分以上の水を持ち歩く必要があります。

1日目:姿見駅〜旭岳〜忠別岳避難小屋

(姿見駅から旭岳を経て間宮岳分岐までは姿見の池から旭岳(コースガイド)を参照)間宮岳分岐から御鉢平に沿って北海岳まで進みます。展望を楽しみながらの緩やかな登り下り。岩の積み重なる白雲岳の姿が正面に見えます。北海岳から白雲岳分岐まではほぼ平坦で、(白雲岳分岐から白雲岳避難小屋までは銀泉台から赤岳、白雲岳、緑岳(コースガイド)を参照)白雲岳避難小屋で今日の行程の概ね半分くらい。小屋前のベンチでトムラウシを眺めながら休憩するのも良いでしょう。小屋から緩やかに下り高根ヶ原へ。平らでどこまでも続く尾根はこれぞ大雪山というべきもの。左手に高原温泉の池沼群を見下ろします。平ヶ岳を乗り越えるとコマクサの大群落が待っています。さらに一つピークを越えると忠別沼。木道が敷かれ休憩にちょうど良い場所です。車輪状に咲く紫のタカネシオガマを見ながら忠別岳へ。忠別川源流部の方に深く切れ落ちていて展望の良い山頂です。トムラウシ山もかなり大きく見えるようになってきました。山頂から下る登山道は両側をチングルマが埋め尽くします。

忠別岳から五色岳にかけての登山道はハイマツに触れながらの歩行ですが、ゆっくり進めば問題ありません。鞍部の分岐で左に折れ忠別岳避難小屋へ。小屋前の雪渓は大きく9月まで取水可能です。

2日目:忠別岳避難小屋〜南沼野営指定地〜トムラウシ山

分岐まで戻りハイマツの中を五色岳まで登ります。五色岳から見るトムラウシ山は一段と大きく、旭岳方向を見返すと昨日歩いてきたルートがよくわかります。ここから化雲岳方面は平坦な道が続き前半はハイマツの中を、後半はお花畑を歩きます。トムラウシ山に向かうように進むとホソバウルップソウも現れ、化雲岳付近ではチングルマの大群落も待っています。化雲岳には寄らずに進むこともできますが、時間に余裕があれば山頂に立つ大岩「化雲のヘソ」を見ていきましょう。切れ落ちた崖から見る表大雪の山も見事です。

化雲岳からトムラウシ山を正面に進み、木道上でヒサゴ小屋に向かう道を分け直進。一度下って登り返せば巨岩の間を縫う木道が天沼まで続き、左手下方には陽光を反射するヒサゴ沼が見えてきます。

トムラウシ山に近づくにつれ大きな岩が増えてきます。天沼周辺は岩と池とチングルマが作り出す「日本庭園」。その先には岩塊斜面が広がるロックガーデン。一度見えなくなったトムラウシ山はここを登り切ると北沼を携えた姿で再登場します。北沼分岐から巻道を使い南沼野営指定地へ。テントを張ってから身軽に山頂を往復します。(トムラウシ山山頂まではトムラウシ短縮コース登山口からトムラウシ山(コースガイド)参照)

南沼野営指定地は広く、ロープで囲われたテントサイトが複数あります。携帯トイレブースも2つあります。大きな雪田が残るので9月でも取水できることが多いです。

3日目:南沼野営指定地〜双子池野営指定地

大雪山縦走のハイライトとも言える、原始的な奥深さを感じられる区間。登山道整備も最小限で、ハイマツや灌木・ササが登山道を覆い、手でかき分けながら歩くことになります。

南沼野営指定地はその名に反して南沼に面していません。出発して数分歩き、急坂に出るとようやく残雪をたたえた綺麗な沼を見ることができます。ここから三川台を越えツリガネ山までは三川台を頂点にユウトムラウシ川の源流部をU字に回りこむ形です。登山道はほぼ平坦で、源流部に点在する池沼を眺めながら歩けます。

三川台から最低コルに向かって下ります。いよいよヤブの濃い区間が始まります。登り下りが続きますが標高差はさほどないので距離を稼げ、ひとピーク越えるごとにオプタテシケ山が大きく見えてきます。コスマヌプリを越え1668mピークに立てば残る行程はわずか。ぬかるみの続く鞍部を抜け登り返すと双子池野営指定地です。

指定地はロープなどで区画されているわけではなく、登山道もテント場もはっきりしません。7月初旬には一面雪で覆われていることもあり、その後も雪解け水にさらされるので基本的にぬかるみやすい場所です。水は野営指定地東端の雪解け水が流れる沢から取ります。8月中には取れなくなることが多いでしょう。

4日目:双子池野営指定地〜十勝岳〜上ホロカメットク山避難小屋

野営指定地からオプタテシケ山に向かってやや左の方に登り小沢を跨ぐとようやく登山道がはっきりしてきます。7月上旬、雪渓が広く残っている時は、さらにわかりにくくなります。

オプタテシケ山までの標高差600mの登りは常に展望が良く、進む先も振り返る背後もよく見えます。オプタテシケ山に立つとここから南へ連なる火山がよく見えます。標高差はさほどではないもののピークごとに登り下りが連続します。オプタテシケ山からベベツ岳・石垣山と進み、美瑛富士の端正な姿を正面に見るとその麓に美瑛富士避難小屋が見えます。小屋への分岐を二つ横目に過ぎ、美瑛富士の裾野をぐるりと巻き、美瑛富士と美瑛岳の鞍部に出ます。十字路になっていて縦走路は左です。ここから美瑛岳へは見えている感じから想像する以上に時間がかかる登りです。山頂近くで分岐に出ます。美瑛岳まではわずかなので往復しても良いでしょう。

(美瑛岳から十勝岳までは望岳台から十勝岳、美瑛岳(コースガイド)を参照)

十勝岳は日帰り登山者で賑わう山です。正面に十勝連峰南端の富良野岳が大きく見え、いよいよ縦走も終わりが見えてきますが、静かに感慨に耽るという感じではありません。ここからは下り基調で上ホロカメットク山避難小屋へ。稜線の右手が切れ落ち美瑛・富良野の街並みがはっきり見えます。避難小屋は上ホロカメットク山の麓、稜線からわずか左側にあります。少し先の雪田から取水しますが、ここも8月には涸れるところです。

5日目:上ホロカメットク山避難小屋〜十勝岳温泉

小屋から上ホロカメットク山を巻く道と山頂に向かう道が分かれます。巻道も意外と登るので山頂を経由して行きましょう。急登を終えると広く平らな山頂です。わずかに下れば上富良野岳に出ます。(上富良野岳から富良野岳を経て十勝岳温泉までは十勝岳温泉から富良野岳、三峰山、上富良野岳(コースガイド)参照)

十勝岳温泉からは上富良野町の町営バスで上富良野駅まで行けます。便数が少ないので時間に注意しましょう。温泉宿で日帰り入浴をしつつ時間調整することもできます。

1日目:姿見駅〜旭岳〜忠別岳避難小屋

(姿見駅から旭岳を経て間宮岳分岐までは姿見の池から旭岳(コースガイド)を参照)間宮岳分岐から御鉢平に沿って北海岳まで進みます。展望を楽しみながらの緩やかな登り下り。岩の積み重なる白雲岳の姿が正面に見えます。北海岳から白雲岳分岐まではほぼ平坦で、(白雲岳分岐から白雲岳避難小屋までは銀泉台から赤岳、白雲岳、緑岳(コースガイド)を参照)白雲岳避難小屋で今日の行程の概ね半分くらい。小屋前のベンチでトムラウシを眺めながら休憩するのも良いでしょう。小屋から緩やかに下り高根ヶ原へ。平らでどこまでも続く尾根はこれぞ大雪山というべきもの。左手に高原温泉の池沼群を見下ろします。平ヶ岳を乗り越えるとコマクサの大群落が待っています。さらに一つピークを越えると忠別沼。木道が敷かれ休憩にちょうど良い場所です。車輪状に咲く紫のタカネシオガマを見ながら忠別岳へ。忠別川源流部の方に深く切れ落ちていて展望の良い山頂です。トムラウシ山もかなり大きく見えるようになってきました。山頂から下る登山道は両側をチングルマが埋め尽くします。

忠別岳から五色岳にかけての登山道はハイマツに触れながらの歩行ですが、ゆっくり進めば問題ありません。鞍部の分岐で左に折れ忠別岳避難小屋へ。小屋前の雪渓は大きく9月まで取水可能です。

2日目:忠別岳避難小屋〜南沼野営指定地〜トムラウシ山

分岐まで戻りハイマツの中を五色岳まで登ります。五色岳から見るトムラウシ山は一段と大きく、旭岳方向を見返すと昨日歩いてきたルートがよくわかります。ここから化雲岳方面は平坦な道が続き前半はハイマツの中を、後半はお花畑を歩きます。トムラウシ山に向かうように進むとホソバウルップソウも現れ、化雲岳付近ではチングルマの大群落も待っています。化雲岳には寄らずに進むこともできますが、時間に余裕があれば山頂に立つ大岩「化雲のヘソ」を見ていきましょう。切れ落ちた崖から見る表大雪の山も見事です。

化雲岳からトムラウシ山を正面に進み、木道上でヒサゴ小屋に向かう道を分け直進。一度下って登り返せば巨岩の間を縫う木道が天沼まで続き、左手下方には陽光を反射するヒサゴ沼が見えてきます。

トムラウシ山に近づくにつれ大きな岩が増えてきます。天沼周辺は岩と池とチングルマが作り出す「日本庭園」。その先には岩塊斜面が広がるロックガーデン。一度見えなくなったトムラウシ山はここを登り切ると北沼を携えた姿で再登場します。北沼分岐から巻道を使い南沼野営指定地へ。テントを張ってから身軽に山頂を往復します。(トムラウシ山山頂まではトムラウシ短縮コース登山口からトムラウシ山(コースガイド)参照)

南沼野営指定地は広く、ロープで囲われたテントサイトが複数あります。携帯トイレブースも2つあります。大きな雪田が残るので9月でも取水できることが多いです。

3日目:南沼野営指定地〜双子池野営指定地

大雪山縦走のハイライトとも言える、原始的な奥深さを感じられる区間。登山道整備も最小限で、ハイマツや灌木・ササが登山道を覆い、手でかき分けながら歩くことになります。

南沼野営指定地はその名に反して南沼に面していません。出発して数分歩き、急坂に出るとようやく残雪をたたえた綺麗な沼を見ることができます。ここから三川台を越えツリガネ山までは三川台を頂点にユウトムラウシ川の源流部をU字に回りこむ形です。登山道はほぼ平坦で、源流部に点在する池沼を眺めながら歩けます。

三川台から最低コルに向かって下ります。いよいよヤブの濃い区間が始まります。登り下りが続きますが標高差はさほどないので距離を稼げ、ひとピーク越えるごとにオプタテシケ山が大きく見えてきます。コスマヌプリを越え1668mピークに立てば残る行程はわずか。ぬかるみの続く鞍部を抜け登り返すと双子池野営指定地です。

指定地はロープなどで区画されているわけではなく、登山道もテント場もはっきりしません。7月初旬には一面雪で覆われていることもあり、その後も雪解け水にさらされるので基本的にぬかるみやすい場所です。水は野営指定地東端の雪解け水が流れる沢から取ります。8月中には取れなくなることが多いでしょう。

4日目:双子池野営指定地〜十勝岳〜上ホロカメットク山避難小屋

野営指定地からオプタテシケ山に向かってやや左の方に登り小沢を跨ぐとようやく登山道がはっきりしてきます。7月上旬、雪渓が広く残っている時は、さらにわかりにくくなります。

オプタテシケ山までの標高差600mの登りは常に展望が良く、進む先も振り返る背後もよく見えます。オプタテシケ山に立つとここから南へ連なる火山がよく見えます。標高差はさほどではないもののピークごとに登り下りが連続します。オプタテシケ山からベベツ岳・石垣山と進み、美瑛富士の端正な姿を正面に見るとその麓に美瑛富士避難小屋が見えます。小屋への分岐を二つ横目に過ぎ、美瑛富士の裾野をぐるりと巻き、美瑛富士と美瑛岳の鞍部に出ます。十字路になっていて縦走路は左です。ここから美瑛岳へは見えている感じから想像する以上に時間がかかる登りです。山頂近くで分岐に出ます。美瑛岳まではわずかなので往復しても良いでしょう。

(美瑛岳から十勝岳までは望岳台から十勝岳、美瑛岳(コースガイド)を参照)

十勝岳は日帰り登山者で賑わう山です。正面に十勝連峰南端の富良野岳が大きく見え、いよいよ縦走も終わりが見えてきますが、静かに感慨に耽るという感じではありません。ここからは下り基調で上ホロカメットク山避難小屋へ。稜線の右手が切れ落ち美瑛・富良野の街並みがはっきり見えます。避難小屋は上ホロカメットク山の麓、稜線からわずか左側にあります。少し先の雪田から取水しますが、ここも8月には涸れるところです。

5日目:上ホロカメットク山避難小屋〜十勝岳温泉

小屋から上ホロカメットク山を巻く道と山頂に向かう道が分かれます。巻道も意外と登るので山頂を経由して行きましょう。急登を終えると広く平らな山頂です。わずかに下れば上富良野岳に出ます。(上富良野岳から富良野岳を経て十勝岳温泉までは十勝岳温泉から富良野岳、三峰山、上富良野岳(コースガイド)参照)

十勝岳温泉からは上富良野町の町営バスで上富良野駅まで行けます。便数が少ないので時間に注意しましょう。温泉宿で日帰り入浴をしつつ時間調整することもできます。

周辺情報

近くのコース

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

大雪山 旭岳・トムラウシ山・十勝岳・幌尻岳 2025

大雪山 旭岳・トムラウシ山・十勝岳・幌尻岳 2025