山の天気を学んで、もしもに備えよう!誰もが頷く!?登山あるある

登山を計画するうえで、最も気になるのが「山の天気」。自宅を出たときは晴れていたのに、登山道では急な雨や霧、そんな経験をした方も多いのではないでしょうか。

実は、山の天気には特有の変わりやすさがあり、平地の気象とは大きく異なります。そのため、山の気象の特徴を理解し、事前に準備しておくことで、安全性も快適さも大きく向上します。

この記事では、山の天気の特徴を初心者向けにわかりやすく解説します。

目次

今回の登山あるあるは?

キャラクター紹介:山都 ちず子(やまと ちずこ)

友達の誘いにのって登山を始めたものの、今ではその魅力にどっぷりな20代。

日帰りから小屋泊テント泊まで色々チャレンジしてみたい!

最近の疑問は、登山中にすれ違うお姉さま方のメイクが何故崩れないのかということ。

マイカーでの登山に思いを馳せるちず子ちゃん。自身のお気に入りの愛車と一緒の山旅、憧れますよね。

稀に見る好天の登山日和に恵まれたちず子ちゃん。山頂からの展望が素晴らしいと言われる今回の山!ワクワクしながら山頂にたどり着いたものの、そんな時に限ってあたりにガスが漂い始めるのでした。

山と高原地図編集部公式インスタグラムでは、上記4コマ漫画シリーズのほか登山に関する写真や地図情報、編集部の日常を紹介しています。ぜひフォローして遊びに来てくださいね!

そもそも何故、山の天気は変わりやすいのか?

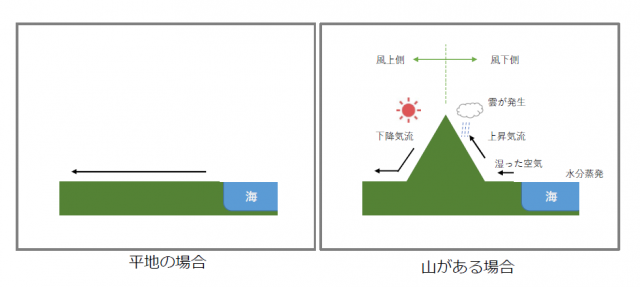

山の天気が変わりやすいのは、山の地形によるもの。海から吹き込む湿った空気が山肌に沿って上昇し、大気中の水蒸気が冷却されて雲ができますが、平地と違って複雑に入り組んだ山の地形では風向きが一定ではないため、天気が変わりやすくなってしまうのです。特に高山では、あっという間に天気が変わることも珍しくありません。

山の天気が変わりやすい理由を具体的に見てみよう

上の図を参考に確認してみましょう。

海から吹き込む湿った空気が平地(左図)に入ったとしても、地形上雲は出来にくいです。一方で山(右図)があると、山肌に沿って水蒸気が上昇させられ、断熱膨張 ※します。これによって大気中の水蒸気が水滴に変わり雲となり、時には雨と変わっていくのです。

反対に山肌に沿って下降していくと、断熱圧縮 ※により雲が消滅します。この場合、天候に恵まれることが多いです。しかし山は複数の尾根・谷によって複雑に地形が入り組んでいるため、風向きが安定せず、天気が変わりやすいと言われているのです。

※本項における断熱膨張、断熱圧縮とは

断熱膨張:空気の体積が大きくなり、気温が下がること

断熱圧縮:空気の体積が小さくなり、気温が上がること

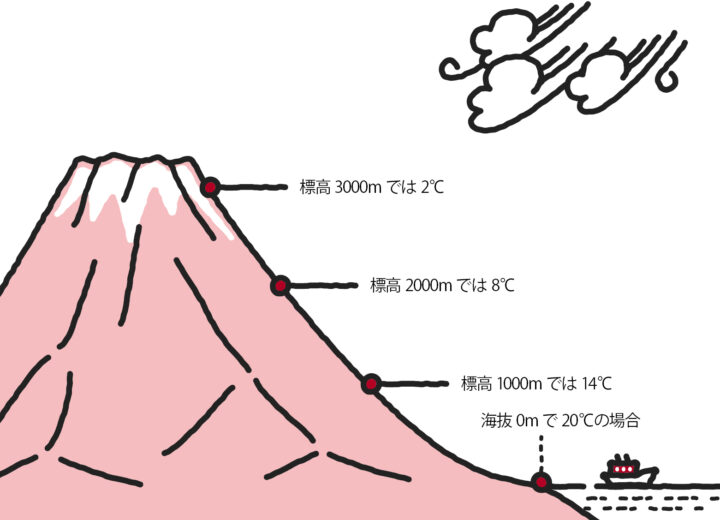

標高と気温について

街と山では天気がかなり異なる一般的に標高が100m高くなると、気温は約0.6℃低くなると言われます。家を出る時には暖かくても、山頂では肌寒く感じるので、防寒着は必ず持参しましょう。山によってはゴールデンウィークまで雪が残っているところがあります。

風速1mの風が吹くと、体感温度は1℃下がります。例えば、標高3000mで風速6mの風が吹けば、風がない平地との体感温度差はなんと24℃。雨や汗で体が濡れていると、さらに寒く感じます。

山の中では建物などの逃げ場も少ないため、雨や風に遭うとダメージが大きく、体力を消耗してしまいます。また天候悪化で視界が悪くなると、転倒や滑落などの危険性も高まります。山に行く前には最新の気象情報をチェックし、ルート上の山小屋などの避難場所を事前に確認しておきましょう。

山の天気の種類とは?状況ごとの特徴と注意点を知っておこう

山ではさまざまな天気に出会います。晴れ、ガス(霧)、雨、雪、強風、雷――どの天気にもそれぞれ特有のリスクがあり、対応を間違えると大きなトラブルにつながることもあります。

ここでは、登山中に遭遇しやすい「山の天気」の種類ごとに、その特徴や注意点をわかりやすくまとめました。事前に知っておくことで、登山中の判断や行動にきっと役立つはずです。

山の天気① 晴天

全登山者が望むであろう天気、晴天。視界良好の中、遠く続いていく稜線を見ると、どこまでも歩いて行ける気持ちになります。

ちなみに雲一つない快晴のことを「ピーカン」とも言います。

この言葉、元々は映画業界で使われ出したと言われており、その由来は「ピントが完全でなくとも、良い画が取れるくらいの青空」からきているとか。その一方で、「太陽がピーピー晴れて、カンカン照りだったから」「晴れ渡る青空がタバコのピース缶の色に似ていたから」などなど。その語源は今も曖昧で明かされていないようです。

一方で好天と言えども注意すべき点もあります。

気温・湿度の上昇や登山という激しい筋肉運動は、汗と皮膚温度での体温調節を怠ると、身体にどんどん熱が溜まっていき熱中症を引き起こします。予防するためにも、帽子の着用、水分と塩分のバランス補給を心掛けましょう。

登り始めは急ぎ進むのではなく、身体を暑さに慣らす意味でもスロースタートが適切です。

好天時に見られる特別な気象事象:ブロッケン現象

好天時に見られる特別な気象事象として、ブロッケン現象が挙げられます。

ブロッケン現象とは、人の影の周りに虹のような光の輪が広がる現象。ドイツのブロッケン山でよく見られることからこの名前が付きました。高山の日の出や日没の時間帯に、山肌に沿って雲や霧が上がり、稜線で太陽の光に当たる時などによく見られます。日本では、古くからご来迎と呼ばれています。滅多に出会う事が出来ない景色なので、見られた人はラッキーかも!?

山の天気② ガス、霧

山では想像を超えるガス、霧にまかれることがあります。濃い霧の場合は濃霧と呼ばれることもあります。

積雪時の場合にはどこが雪面か、どこが空かも区別することが難しくなりますし、夏山の場合にも、正しいルートを導く紅がらやペンキ印を見落とす危険性があります。

こうした場合の対処法は「動かないこと」です。一時的にもガス、霧が薄まって周りの状況を確認できるチャンスを待ちましょう。待っている間は焦るかもしれませんが、無闇に動き回ることだけは控えましょう。

山の天気③ 雨

天気予報では晴れだと言っていたのに雨が降ってくる、山ではあるあるですね。平地に比べて温度が低く、風も強く吹く山では、夏であっても低体温症に繋がる危険性があります。まずは体温を下げないことが第一です。レインウェアはザックのすぐに取り出せる場所に入れておきましょう。やむを得ず雨の中を進む場合にはレインウェアを雨や風が入らぬようにきちんと着用して進みましょう。

加えて雨による川や沢の増水にも要注意。増水したそれらには絶対に近づかず、可能であれば引き返す、もしくは迂回路を使用しましょう。雨が降ると道が滑りやすくなり、視界がきかなくなって滑落や転倒などの危険度が増します。特に雨量が多い時には増水の危険性も高まるので、沢を渡渉するルートは避けましょう。

関連する記事

山の天気④ 雷

画像:123RF

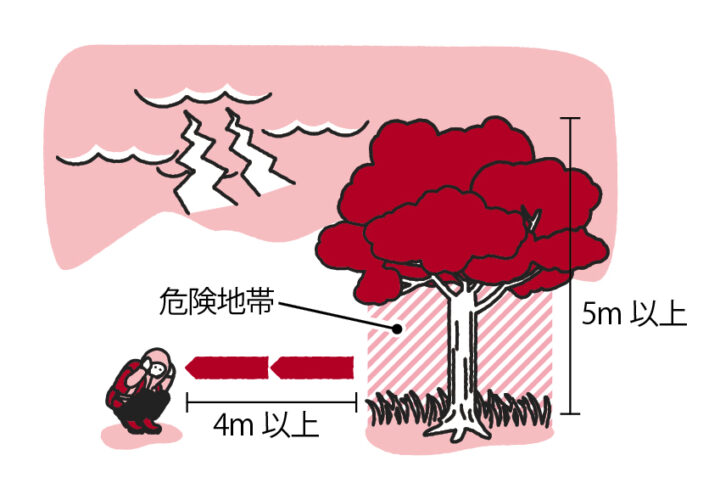

温かく湿った上昇気流が上空の寒気とぶつかると大気が不安定になり、雷が発生します。特に夏山では、入道雲が発達して冷たい風が吹いてきたら要注意。いつどこで発生するかを知ることは困難ですが、雷が発生する前兆はいくつかあります。ラジオに雑音が入り始める、遠くで雷鳴が聞こえる、帯電により地面がジリジリと鳴り出すなど‥こういった前兆が見え始めたら一刻の猶予もないと思ってください。

雷が鳴り始めてしまったら、すぐに近くの山小屋に避難しましょう。もしなければ、樹林帯やくぼみへ。5メートル以上の高さがある木などから、4メートル以上離れた場所が保護範囲といわれています。保護範囲のなかで、身をかがめることが重要です。携帯電話やカメラなど電気製品の電源は切っておきましょう。

また、稜線に出ているのであれば少しでも下って標高を下げることも対策としてあげられます。特に山頂や突起部分に居た場合は、すぐにその場から離れましょう。

山の天気⑤ その他の悪天候

その他の悪天候 雪

雪の中では視界がきかず、道迷いの原因に。冷たい雪は低体温症も引き起こします。また、積雪期は踏み跡から外れないように注意。端を歩くと、雪を踏み抜いて滑落するリスクがあります。

その他の悪天候 強風

風速1mごとに体感温度は1℃下がります。真夏でも、汗で濡れたアンダーウェアを身につけたまま長時間強風に吹かれていると、低体温症を引き起こすことがあります。また、強風による転倒にも要注意。足を取られないよう慎重に進みましょう。

「観天望気」も役立つ!自然から天気を読む力

安全な登山には、天候を正しく読み取る力が欠かせません。その中でも重要なのが「観天望気(かんてんぼうき)」。

観天望気とは、空の色や雲の形、風向きや匂い、生物の行動などといった五感を活用して天候の変化を予測する方法です。このスキルを身につけることで、天候が崩れる前兆を早い段階で察知し、適切な対応を取ることが可能になります。

観天望気の力を養うには、普段から空をよく観察することが大切。空模様を観察しながら、雲の動きや風の変化を感じ取る習慣を身につけましょう。

雲でわかる天気の変化

山の天気は変わりやすく、空模様のちょっとした変化が天候の悪化を知らせてくれることも。登山中は雲の形や動きを観察することで、天気の兆しを察知しやすくなります。ここでは、代表的な雲の種類と、それぞれが示す天気の変化について解説します。

入道雲

強い上昇気流が起きるとできる入道のような大きな雲(積乱雲)で、大雨を降らせるほか、雷や竜巻をもたらすこともあるので、要注意。夏の午後に現れることが多く、見かけたらすぐに下山判断を。

うろこ雲

空の高いところに小さな雲の塊が並ぶ様子が、まるでうろこのように見える雲で、秋によく見られます。低気圧の温暖前線が近づいている時に現れます。数時間後から天気が崩れる可能性があるので、行動時間の短縮や装備の見直しを。

わた雲

地面近くの空気が温まって上昇気流が起きた時にできる綿のような形の雲。夏の朝に出るわた雲は入道雲となり、午後に雷雨になることもあります。

すじ雲

空に絵筆で筋を書いたように見える細長い雲。台風や低気圧の温暖前線が近づいていることを示し、天気が下り坂であることを示しています。

山の天気に備えるなら|初心者に頼れる『山と高原地図ではじめる 山登り入門ガイド』

「山の天気が不安定なとき、どんな装備が必要?」「どこまで準備すれば安心?」、そんな登山初心者の不安に寄り添ってくれるのが、書籍『山と高原地図ではじめる 山登り入門ガイド』です。

この一冊には、山の天気や気象リスクへの備え方をはじめ、登山に必要な持ち物やウェアの選び方、安全に歩くためのポイント、登山マナーなど、山に行く前に知っておきたい基礎知識が丁寧にまとめられています。

天気への備えを含めて、登山の基礎をしっかり学びたい方にこそ、おすすめしたい一冊です。

山の天気を学んで、安心安全に登山を楽しもう!

山の天気は、「変わりやすく、読みづらい」もの。しかし、特徴を知って事前に備えれば、多くのトラブルは未然に防げます。

登山計画を立てるときには、山専用の天気予報やルート上の避難ポイントを確認し、装備や行動計画にしっかり反映させましょう。

自然と向き合う登山だからこそ、天気との付き合い方も重要です。「晴れの日も、雨の日も」安心して楽しめる登山のために、今日からできる知識を少しずつ積み重ねていきましょう。

記事中イラスト:ホシノアンリ

【WEBサイト】https://starlit-design.com/

【Instagram】@anri_hoshino

【X】@starlit_design

マンガ作画担当:小島 えいゆ さん

マンガ家です!映画とかドラマとか時々好きなものを呟きます。

土日祝は京都のマンガミュージアムで実演中!

>Xはこちら

>Instagramはこちら

>Pixivはこちら

山と高原地図編集部公式インスタグラムでは、上記4コマ漫画シリーズのほか登山に関する写真や地図情報、編集部の日常を紹介しています。ぜひフォローして遊びに来てくださいね!

関連する記事

-

コラム登山装備の軽量化を突き詰めよう! 誰もが頷く!?登山あるある2025年3月18日 更新

コラム登山装備の軽量化を突き詰めよう! 誰もが頷く!?登山あるある2025年3月18日 更新 -

コラム自分の登山レベルを確認しよう! 誰もが頷く!?登山あるある2025年3月18日 更新

コラム自分の登山レベルを確認しよう! 誰もが頷く!?登山あるある2025年3月18日 更新 -

コラム登山の魅力ってなんだろう? 誰もが頷く!?登山あるある2025年3月18日 更新

コラム登山の魅力ってなんだろう? 誰もが頷く!?登山あるある2025年3月18日 更新 -

コラム登山地図のコースタイム通りに歩かないとダメ?誰もが頷く!?登山あるある2025年3月18日 更新

コラム登山地図のコースタイム通りに歩かないとダメ?誰もが頷く!?登山あるある2025年3月18日 更新 -

コラムマイカーか?バス・電車か?登山に向いているのはどっちだ!? 誰もが頷く!?登山あるある2025年3月18日 更新

コラムマイカーか?バス・電車か?登山に向いているのはどっちだ!? 誰もが頷く!?登山あるある2025年3月18日 更新 -

コラム安心安全な登山のために!登山届についておさらいしよう 誰もが頷く!?登山あるある2025年5月2日 更新

コラム安心安全な登山のために!登山届についておさらいしよう 誰もが頷く!?登山あるある2025年5月2日 更新 -

コラム慣れた頃が要注意?登山時にひそむ危険とは 誰もが頷く!?登山あるある2025年5月22日 更新

コラム慣れた頃が要注意?登山時にひそむ危険とは 誰もが頷く!?登山あるある2025年5月22日 更新 -

コラム登山をより楽しもう!おすすめ登山アプリ6選 誰もが頷く!?登山あるある2025年5月2日 更新

コラム登山をより楽しもう!おすすめ登山アプリ6選 誰もが頷く!?登山あるある2025年5月2日 更新

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。