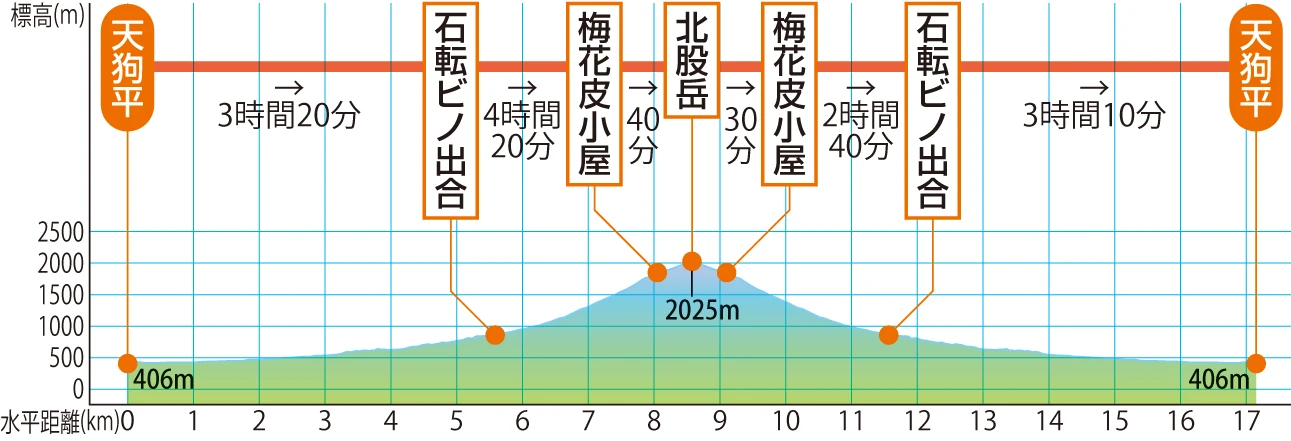

長者原口から石転ビ沢をへて北股岳へ

コース難易度

上級

- 1泊2日

- 14時間40分

- 17.1km

コースガイド

雪渓には標識がありません。雪渓の崩壊や落石や滑落事故もあり、しっかりとした雪上技術が必要なコースです。

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

1泊2日 |

歩行時間 |

14時間40分 |

歩行距離 |

17.1km |

最大高低差 |

1,619m |

水場 |

うまい水 他 |

トイレ |

飯豊山荘 他 |

天狗平から林道を進み、温身平の十字路で右折すると、目的地の梅花皮小屋と北股岳が遠望できます。

梶川出合直前は高巻きになっています。川沿いは落石のリスクがあります。雪渓の状態が悪い時はルート選定に苦慮します。

石転ビノ出合は梅花皮沢が門内沢と石転ビ沢に分かれる広々とした場所です。門内沢の奥に門内小屋、石転ビ沢の先には梅花皮小屋が望めます。

雪渓が安定していれば合流点の下流を横断して右岸の水場で休みます。雪渓が不安定になったら門内沢の雪渓を横断して石転ビ沢に入り、石転ビ沢を渡渉します。門内沢が露出したら渡渉して石転ビ沢に入ります。中途半端な状態の時は、ルート判断に苦慮する場所です。

右岸から入る小沢の先で、切り立った雪渓に上がるのに苦労することもあります。

ホン石転ビ沢対岸にある枝沢合流点の上流は落石が少ない所です。この先は傾斜がきつくなり落石も頻繁になるのでアイゼンを装着し、ヘルメットを被って出発します。

盛夏になると北股沢出合に清水が露出します。この清水も落石の確率が低い所です。ここから傾斜がきつくなります。誤って北股沢や北股岳に向かって登ってしまい遭難する事例が後を絶ちません。

黒滝から上部は漏斗状に雪渓が広がっており、上部で発生した落石はここに集中。北股沢出合に落下します。

黒滝から上は雪渓の状態でルートが変わります。雪渓が安定している時は直接中ノ島に向かいます。登山道に上がってから落石を起こさないように十分注意することが必要です。

雪渓が薄くなれば左岸沿いに登って小尾根の踏み跡を登り、大岩の上で小沢を横切り中ノ島の登山道に上がります。

中ノ島でも油断はできません。中ノ島上部の登山道には落石が開けた直径30cmほどの穴が点在していることもあります。

最上部で小沢を横断しますが、コース上の最大傾斜箇所であり、滑落事故が多発しています。アイゼンを再装着しピッケルを構えて慎重に通過します。

踏み跡を直上すると、突然梅花皮小屋が現れます。最後の残雪を踏みしめれば梅花皮小屋です。

梅花皮小屋付近は十文字鞍部と言われ、飯豊連峰で最も多彩な高山植物が咲き乱れ、水も豊富です。石転ビ沢を見下ろしながら、北股岳まで登りましょう。山頂には杁差岳から飯豊山まで、飯豊連峰の大展望が待っています。

帰路は同じ道を下山します。

梶川出合直前は高巻きになっています。川沿いは落石のリスクがあります。雪渓の状態が悪い時はルート選定に苦慮します。

石転ビノ出合は梅花皮沢が門内沢と石転ビ沢に分かれる広々とした場所です。門内沢の奥に門内小屋、石転ビ沢の先には梅花皮小屋が望めます。

雪渓が安定していれば合流点の下流を横断して右岸の水場で休みます。雪渓が不安定になったら門内沢の雪渓を横断して石転ビ沢に入り、石転ビ沢を渡渉します。門内沢が露出したら渡渉して石転ビ沢に入ります。中途半端な状態の時は、ルート判断に苦慮する場所です。

右岸から入る小沢の先で、切り立った雪渓に上がるのに苦労することもあります。

ホン石転ビ沢対岸にある枝沢合流点の上流は落石が少ない所です。この先は傾斜がきつくなり落石も頻繁になるのでアイゼンを装着し、ヘルメットを被って出発します。

盛夏になると北股沢出合に清水が露出します。この清水も落石の確率が低い所です。ここから傾斜がきつくなります。誤って北股沢や北股岳に向かって登ってしまい遭難する事例が後を絶ちません。

黒滝から上部は漏斗状に雪渓が広がっており、上部で発生した落石はここに集中。北股沢出合に落下します。

黒滝から上は雪渓の状態でルートが変わります。雪渓が安定している時は直接中ノ島に向かいます。登山道に上がってから落石を起こさないように十分注意することが必要です。

雪渓が薄くなれば左岸沿いに登って小尾根の踏み跡を登り、大岩の上で小沢を横切り中ノ島の登山道に上がります。

中ノ島でも油断はできません。中ノ島上部の登山道には落石が開けた直径30cmほどの穴が点在していることもあります。

最上部で小沢を横断しますが、コース上の最大傾斜箇所であり、滑落事故が多発しています。アイゼンを再装着しピッケルを構えて慎重に通過します。

踏み跡を直上すると、突然梅花皮小屋が現れます。最後の残雪を踏みしめれば梅花皮小屋です。

梅花皮小屋付近は十文字鞍部と言われ、飯豊連峰で最も多彩な高山植物が咲き乱れ、水も豊富です。石転ビ沢を見下ろしながら、北股岳まで登りましょう。山頂には杁差岳から飯豊山まで、飯豊連峰の大展望が待っています。

帰路は同じ道を下山します。

周辺情報

周辺の山

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

飯豊山 朳差岳・二王子岳 2025

飯豊山 朳差岳・二王子岳 2025