三国岳・飯豊山・大日岳・北股岳・朳差岳をつなぐ

コース難易度

上級

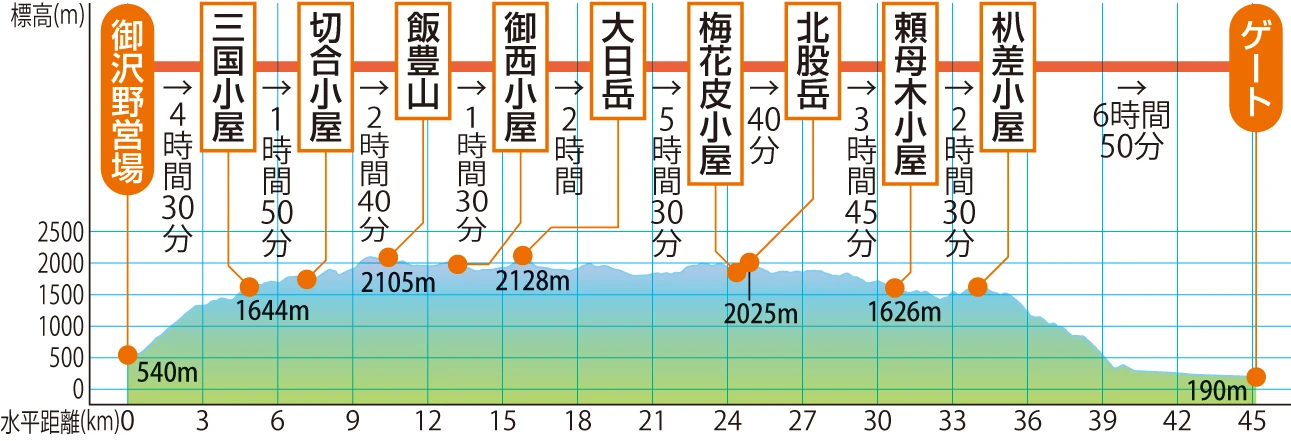

- 3泊4日

- 31時間40分

- 45.1km

コースガイド

主稜は夏も残雪を踏む所があります。特に天狗ノ庭から烏帽子岳の間は、滑落に注意が必要です。

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

3泊4日 |

歩行時間 |

31時間40分 |

歩行距離 |

45.1km |

最大高低差 |

1,938m |

水場 |

梅花皮小屋 他 |

トイレ |

梅花皮小屋 他 |

ほぼ南北に伸びる飯豊連峰の主稜線は、東北地方屈指の縦走路です。この主稜線上のピークを繋ぐ“飯豊全山縦走”に挑戦する登山者が最近増えているようですが、ここでは歴史ある南端の登山口川入から北端の登山口大石ダムまで、3泊4日で辿るコースを紹介します。重装備を担いで4日間歩き通す体力と、岩場や残雪に対する歩行技術、読図力などが必要になってくる経験者向けの行程です。

1日目。川入地区の御沢野営場から出発。杉の大木が並ぶ御沢小屋跡からは、名前通りの長坂を辛抱強く登っていきます。地蔵山分岐手前にある地蔵水場は、急坂を登ってきた登山者へのありがたいご褒美。池塘がある湿地帯を通ると、連峰一の岩稜帯剣ヶ峰が待ち構えていますが、慎重に登っていけば難しくはないでしょう。岩場を越え5分ほどで三国小屋に到着します。飯豊本山や大日岳の展望が見られ、これからの登山に胸躍らされます。

三国小屋から七森の間にも岩稜帯があり注意が必要です。この先の御秘所も含め、岩稜帯では取り付く前に必ずストックを収納することが原則です。種蒔山を通り、お花畑を眺めながら下っていくと、切合小屋に到着します。1泊目は出発時間や体調に合わせて三国小屋か切合小屋を選びましょう。

2日目。切合小屋を出発し、残雪とその消え際から生えてくる高山植物を楽しみながら窪地状斜面を登り詰めると、草履塚のピークに出ます。綺麗なおべべを着せてもらった姥権現まで下り、両側が切れ落ちた高度感ある御秘所を越え、急登の御前坂を登り詰めると本山小屋が現れてきます。ここから飯豊山は20分弱で到着です。

山頂からは吾妻連峰、蔵王連峰、朝日連峰など、360度の展望を堪能できます。周辺では固有種のイイデリンドウがたくさん咲いており、マルバコゴメグサやタカネツメクサ、イワウメなども見られます。

飯豊山から駒形山に下りる途中で左に曲がらず、そのまま下に続いている構造土を登山道と間違えて迷い込んでいる登山者が多いので注意してください。

草月平はニッコウキスゲやタカネマツムシソウなどを楽しめるお花畑です。池塘の点在する草原を通り抜けると御西小屋に到着。ここは最高峰大日岳に向かう分岐点であり、日没や日の出のときに小屋から眺める牛首山を伴った大日岳の姿は圧倒的に荘厳です。

小屋の軒先に荷物を置かせてもらい、サブザックで大日岳をピストンします。チングルマの咲く道を下り、右下に文平ノ池を見ます。その後はぐいぐいと高度を上げて山頂に至ります。大日岳は主稜から少し離れた最高峰であり、飯豊連峰を鳥瞰しているような素晴らしい眺めです。

御西小屋に戻り荷物を整理して梅花皮小屋へと向かいます。1時間ほどで天狗ノ庭に辿り着きます。ここは登山者の踏圧と幕営により、表土が剥ぎ取られて裸地化し、池塘の点在する広大な湿原が失われた場所です。この荒廃を回復するため登山道を頂稜に移して踏圧を回避し、2007年からボランティアによる植生回復作業が幾度となく実施されています。

天狗ノ庭から烏帽子岳の間は、東側の急な斜面に夏まで雪庇の名残の雪渓が次々と現れます。登山道が残雪で遮断されてルートが分からなくなることもあります。残雪を巻く際、ストックだけで通過する登山者をよく見かけますが、この区間は石転ビ沢と同様に重大な滑落事故が多いのです。筆者は必ずピッケルを持参し、ルート工作や滑落に備えています。

ここより梅花皮岳にかけては、雪庇崩壊で削られた斜面にハクサンコザクラやミヤマダイモンジソウなどのお花畑が広がっています。何が見られるかはその時期のお楽しみです。

梅花皮岳の先は東面が崩れているので足元に注意をします。この区間ではクロユリやハクセンナズナなどの珍しい花に遭えるかもしれません。20分ほど下ると鞍部に建つ梅花皮小屋に到着します。水場も優れ、水洗トイレの評判も良い快適な小屋です。2泊目は状況によって御西小屋か梅花皮小屋泊かを選択します。

3日目。梅花皮小屋を出発し急坂を登り終えると、連峰北部の最高峰北股岳山頂です。振り返ると南には今まで辿ってきた稜線が続いており、北に見える杁差岳もだいぶ近くになってきました。

北股岳からは快適な稜線歩き。ギルダ原には乾性のお花畑が広がります。門内小屋を過ぎ、梶川尾根と合流する場所が扇ノ地紙です。地名は、扇を開いたような雪形が残ることに由来します。この先の地神山と読み方は同じですが、漢字が違う所が面白いですね。

北峰の次は頼母木山。ここから小国町の民宿奥川入の先まで伸びる長大な西俣尾根には、かつて登山道がありました。今でも残雪期にはよく登られています。イイデリンドウはこの辺りが北限となっています。頼母木山から下りていくと頼母木小屋に到着します。ここは管理棟のすぐ脇に水場があり、楽に水をいつでも利用できることがとてもありがたいです。

小屋からなだらかな山稜を辿っていき、大石山分岐へ。この一帯は6月初旬には一面のハクサンイチゲの花畑になります。ここから朳差岳をピストンして足ノ松尾根を降りる人が多いですが、全山縦走の場合はやはり大石ダムまで下ることが満足感を高めてくれるようです。

登り返して独立峰のように起立している鉾立峰で一休み。急坂を下って更に登り返し、左手に藤島玄のレリーフを見つけたら程なく朳差小屋に到着です。朳差小屋は水場まで10分ほど下りていかなければならず少し不便。しかし、頼母木小屋同様、小屋から日本海に沈む夕日を直接見られることは大きな魅力で、静かな雰囲気を味わいたい人に人気がある場所でもあります。3泊目は頼母木小屋か朳差小屋を選択します。

4日目。朳差岳では歩いてきた飯豊稜線の最後の展望を楽しみましょう。ここから権内尾根を下山します。池塘帯の美しい長者平を通り終えると、あとはあまり足場の良くない急坂を慎重に下っていくことになります。東に大境山、北に光兎山、西に日本海の海岸線と、今までとはがらりと違った展望が得られます。東俣川まで下り、吊橋を二つ超えると林道終点に辿り着きます。あとは1時間程で東俣彫刻公園のゲートにゴールします。

1日目。川入地区の御沢野営場から出発。杉の大木が並ぶ御沢小屋跡からは、名前通りの長坂を辛抱強く登っていきます。地蔵山分岐手前にある地蔵水場は、急坂を登ってきた登山者へのありがたいご褒美。池塘がある湿地帯を通ると、連峰一の岩稜帯剣ヶ峰が待ち構えていますが、慎重に登っていけば難しくはないでしょう。岩場を越え5分ほどで三国小屋に到着します。飯豊本山や大日岳の展望が見られ、これからの登山に胸躍らされます。

三国小屋から七森の間にも岩稜帯があり注意が必要です。この先の御秘所も含め、岩稜帯では取り付く前に必ずストックを収納することが原則です。種蒔山を通り、お花畑を眺めながら下っていくと、切合小屋に到着します。1泊目は出発時間や体調に合わせて三国小屋か切合小屋を選びましょう。

2日目。切合小屋を出発し、残雪とその消え際から生えてくる高山植物を楽しみながら窪地状斜面を登り詰めると、草履塚のピークに出ます。綺麗なおべべを着せてもらった姥権現まで下り、両側が切れ落ちた高度感ある御秘所を越え、急登の御前坂を登り詰めると本山小屋が現れてきます。ここから飯豊山は20分弱で到着です。

山頂からは吾妻連峰、蔵王連峰、朝日連峰など、360度の展望を堪能できます。周辺では固有種のイイデリンドウがたくさん咲いており、マルバコゴメグサやタカネツメクサ、イワウメなども見られます。

飯豊山から駒形山に下りる途中で左に曲がらず、そのまま下に続いている構造土を登山道と間違えて迷い込んでいる登山者が多いので注意してください。

草月平はニッコウキスゲやタカネマツムシソウなどを楽しめるお花畑です。池塘の点在する草原を通り抜けると御西小屋に到着。ここは最高峰大日岳に向かう分岐点であり、日没や日の出のときに小屋から眺める牛首山を伴った大日岳の姿は圧倒的に荘厳です。

小屋の軒先に荷物を置かせてもらい、サブザックで大日岳をピストンします。チングルマの咲く道を下り、右下に文平ノ池を見ます。その後はぐいぐいと高度を上げて山頂に至ります。大日岳は主稜から少し離れた最高峰であり、飯豊連峰を鳥瞰しているような素晴らしい眺めです。

御西小屋に戻り荷物を整理して梅花皮小屋へと向かいます。1時間ほどで天狗ノ庭に辿り着きます。ここは登山者の踏圧と幕営により、表土が剥ぎ取られて裸地化し、池塘の点在する広大な湿原が失われた場所です。この荒廃を回復するため登山道を頂稜に移して踏圧を回避し、2007年からボランティアによる植生回復作業が幾度となく実施されています。

天狗ノ庭から烏帽子岳の間は、東側の急な斜面に夏まで雪庇の名残の雪渓が次々と現れます。登山道が残雪で遮断されてルートが分からなくなることもあります。残雪を巻く際、ストックだけで通過する登山者をよく見かけますが、この区間は石転ビ沢と同様に重大な滑落事故が多いのです。筆者は必ずピッケルを持参し、ルート工作や滑落に備えています。

ここより梅花皮岳にかけては、雪庇崩壊で削られた斜面にハクサンコザクラやミヤマダイモンジソウなどのお花畑が広がっています。何が見られるかはその時期のお楽しみです。

梅花皮岳の先は東面が崩れているので足元に注意をします。この区間ではクロユリやハクセンナズナなどの珍しい花に遭えるかもしれません。20分ほど下ると鞍部に建つ梅花皮小屋に到着します。水場も優れ、水洗トイレの評判も良い快適な小屋です。2泊目は状況によって御西小屋か梅花皮小屋泊かを選択します。

3日目。梅花皮小屋を出発し急坂を登り終えると、連峰北部の最高峰北股岳山頂です。振り返ると南には今まで辿ってきた稜線が続いており、北に見える杁差岳もだいぶ近くになってきました。

北股岳からは快適な稜線歩き。ギルダ原には乾性のお花畑が広がります。門内小屋を過ぎ、梶川尾根と合流する場所が扇ノ地紙です。地名は、扇を開いたような雪形が残ることに由来します。この先の地神山と読み方は同じですが、漢字が違う所が面白いですね。

北峰の次は頼母木山。ここから小国町の民宿奥川入の先まで伸びる長大な西俣尾根には、かつて登山道がありました。今でも残雪期にはよく登られています。イイデリンドウはこの辺りが北限となっています。頼母木山から下りていくと頼母木小屋に到着します。ここは管理棟のすぐ脇に水場があり、楽に水をいつでも利用できることがとてもありがたいです。

小屋からなだらかな山稜を辿っていき、大石山分岐へ。この一帯は6月初旬には一面のハクサンイチゲの花畑になります。ここから朳差岳をピストンして足ノ松尾根を降りる人が多いですが、全山縦走の場合はやはり大石ダムまで下ることが満足感を高めてくれるようです。

登り返して独立峰のように起立している鉾立峰で一休み。急坂を下って更に登り返し、左手に藤島玄のレリーフを見つけたら程なく朳差小屋に到着です。朳差小屋は水場まで10分ほど下りていかなければならず少し不便。しかし、頼母木小屋同様、小屋から日本海に沈む夕日を直接見られることは大きな魅力で、静かな雰囲気を味わいたい人に人気がある場所でもあります。3泊目は頼母木小屋か朳差小屋を選択します。

4日目。朳差岳では歩いてきた飯豊稜線の最後の展望を楽しみましょう。ここから権内尾根を下山します。池塘帯の美しい長者平を通り終えると、あとはあまり足場の良くない急坂を慎重に下っていくことになります。東に大境山、北に光兎山、西に日本海の海岸線と、今までとはがらりと違った展望が得られます。東俣川まで下り、吊橋を二つ超えると林道終点に辿り着きます。あとは1時間程で東俣彫刻公園のゲートにゴールします。

周辺情報

近くのコース

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

飯豊山 朳差岳・二王子岳 2025

飯豊山 朳差岳・二王子岳 2025