上高地から涸沢・奥穂高岳へ

コース難易度

上級

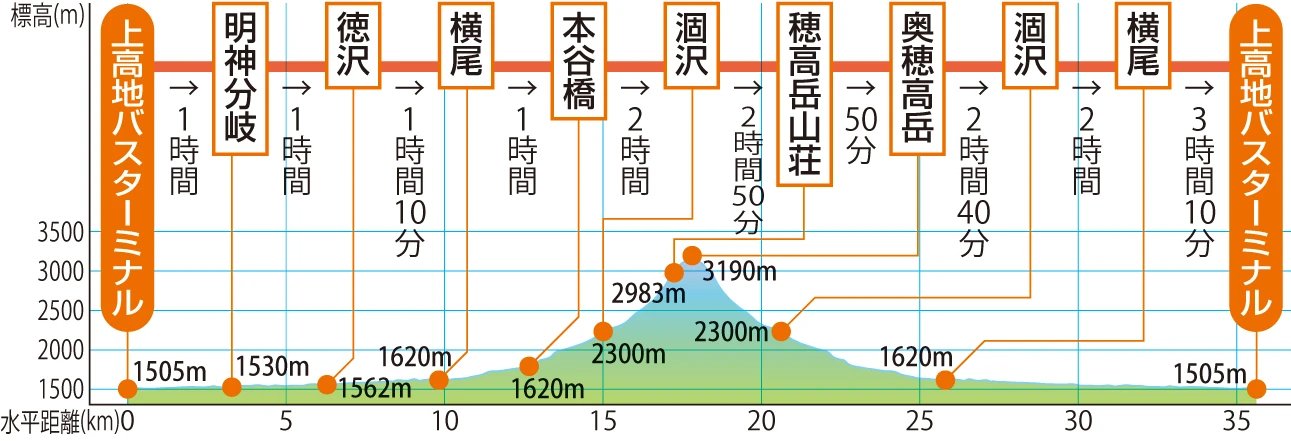

- 2泊3日

- 17時間40分

- 35.6km

コースガイド

上高地から横尾を経由して涸沢からザイテングラートを登り、奥穂高岳山頂へ至る王道コース

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

2泊3日 |

歩行時間 |

17時間40分 |

歩行距離 |

35.6km |

最大高低差 |

1,685m |

水場 |

涸沢ほか |

トイレ |

涸沢ほか |

穂高連峰は日本を代表する峰々で、登山者憧れの対象となっています。なかでも奥穂高岳は堂々たる容姿を持ち、国内第3位の標高を誇っています。

上高地バスターミナルで登山届を提出。河童橋の脇を抜けて小梨平、明神分岐、徳沢、横尾と梓川に沿ったなだらかな道、通称上高地街道を歩きます。高低差の少ない快適な道は、ほとんどが深い樹林に囲まれていますが、時折姿を現す明神岳の迫力にアルプスの懐に入る期待感が膨らんでゆきます。

横尾からは、いよいよ穂高への登路が始まります。がっしりとした横尾大橋を渡り、針葉樹林帯の道を歩きます。木の間越しに迫力ある屏風岩が望めます。やがて、瀬音が近づくと本谷橋です。本谷橋を渡った河原が休憩するポイントです。ここからしばらく急な登りです。少しずつ傾斜が穏やかになり、樹間から涸沢ヒュッテの一部が望めるようになると、まもなくSガレです。

ここから涸沢まではまだ距離がありますが、ひとふんばりで涸沢小屋と涸沢ヒュッテの分岐です。残雪の多い年の場合、夏でも涸沢の手前から雪渓が残っていることがあります。

穂高岳の懐にグッと食い込んだ涸沢は、氷河がスプーンでえぐったように侵食してできたカールで、周囲をぐるりととり囲む前穂高から奥穂高そして北穂高の山々の眺めが圧倒的スケールです。

涸沢からザイテングラートを経由して奥穂高岳に向かうには、涸沢小屋前を抜けてゆくコースと涸沢ヒュッテ側からカール内を横切るパノラマコースの2コースあり、どちらの道もカール中間で合流します。合流後は、岩屑の敷いたような道をトラバース気味に、ザイテングラート取付点へ向かいます。

岩尾根であるザイテングラートに取り付くと、まもなくトラバース気味のクサリ場と、さらに短いハシゴが続きます。そこからも岩稜が続きます。ペンキマークの指示するコースを、三点支持でバランスよく登りましょう。

「ホタカ小屋20分」というペンキ印と雄大な景色に励まされ、稜線手前から左に巻くように進めば、穂高岳山荘のテラスへと飛び出します。

山荘前から、すぐに急なハシゴとクサリが続きます。危険箇所ながら先行者、対向者も多いので、譲れるところで譲り合い、慎重かつスムーズに移動しましょう。浮石にも気をつけ稜線沿いを進めば、やがて穂高の主峰、奥穂高岳山頂となります。穂高神社の山宮と、この山域の開拓者である今田重太郎が積み上げたケルンがあります。帰路は往路を戻ります。

上高地バスターミナルで登山届を提出。河童橋の脇を抜けて小梨平、明神分岐、徳沢、横尾と梓川に沿ったなだらかな道、通称上高地街道を歩きます。高低差の少ない快適な道は、ほとんどが深い樹林に囲まれていますが、時折姿を現す明神岳の迫力にアルプスの懐に入る期待感が膨らんでゆきます。

横尾からは、いよいよ穂高への登路が始まります。がっしりとした横尾大橋を渡り、針葉樹林帯の道を歩きます。木の間越しに迫力ある屏風岩が望めます。やがて、瀬音が近づくと本谷橋です。本谷橋を渡った河原が休憩するポイントです。ここからしばらく急な登りです。少しずつ傾斜が穏やかになり、樹間から涸沢ヒュッテの一部が望めるようになると、まもなくSガレです。

ここから涸沢まではまだ距離がありますが、ひとふんばりで涸沢小屋と涸沢ヒュッテの分岐です。残雪の多い年の場合、夏でも涸沢の手前から雪渓が残っていることがあります。

穂高岳の懐にグッと食い込んだ涸沢は、氷河がスプーンでえぐったように侵食してできたカールで、周囲をぐるりととり囲む前穂高から奥穂高そして北穂高の山々の眺めが圧倒的スケールです。

涸沢からザイテングラートを経由して奥穂高岳に向かうには、涸沢小屋前を抜けてゆくコースと涸沢ヒュッテ側からカール内を横切るパノラマコースの2コースあり、どちらの道もカール中間で合流します。合流後は、岩屑の敷いたような道をトラバース気味に、ザイテングラート取付点へ向かいます。

岩尾根であるザイテングラートに取り付くと、まもなくトラバース気味のクサリ場と、さらに短いハシゴが続きます。そこからも岩稜が続きます。ペンキマークの指示するコースを、三点支持でバランスよく登りましょう。

「ホタカ小屋20分」というペンキ印と雄大な景色に励まされ、稜線手前から左に巻くように進めば、穂高岳山荘のテラスへと飛び出します。

山荘前から、すぐに急なハシゴとクサリが続きます。危険箇所ながら先行者、対向者も多いので、譲れるところで譲り合い、慎重かつスムーズに移動しましょう。浮石にも気をつけ稜線沿いを進めば、やがて穂高の主峰、奥穂高岳山頂となります。穂高神社の山宮と、この山域の開拓者である今田重太郎が積み上げたケルンがあります。帰路は往路を戻ります。

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

槍ヶ岳・穂高岳 上高地 2025

槍ヶ岳・穂高岳 上高地 2025