モチダ谷コース

コース難易度

中級

- 日帰り

- 6時間25分

コースガイド

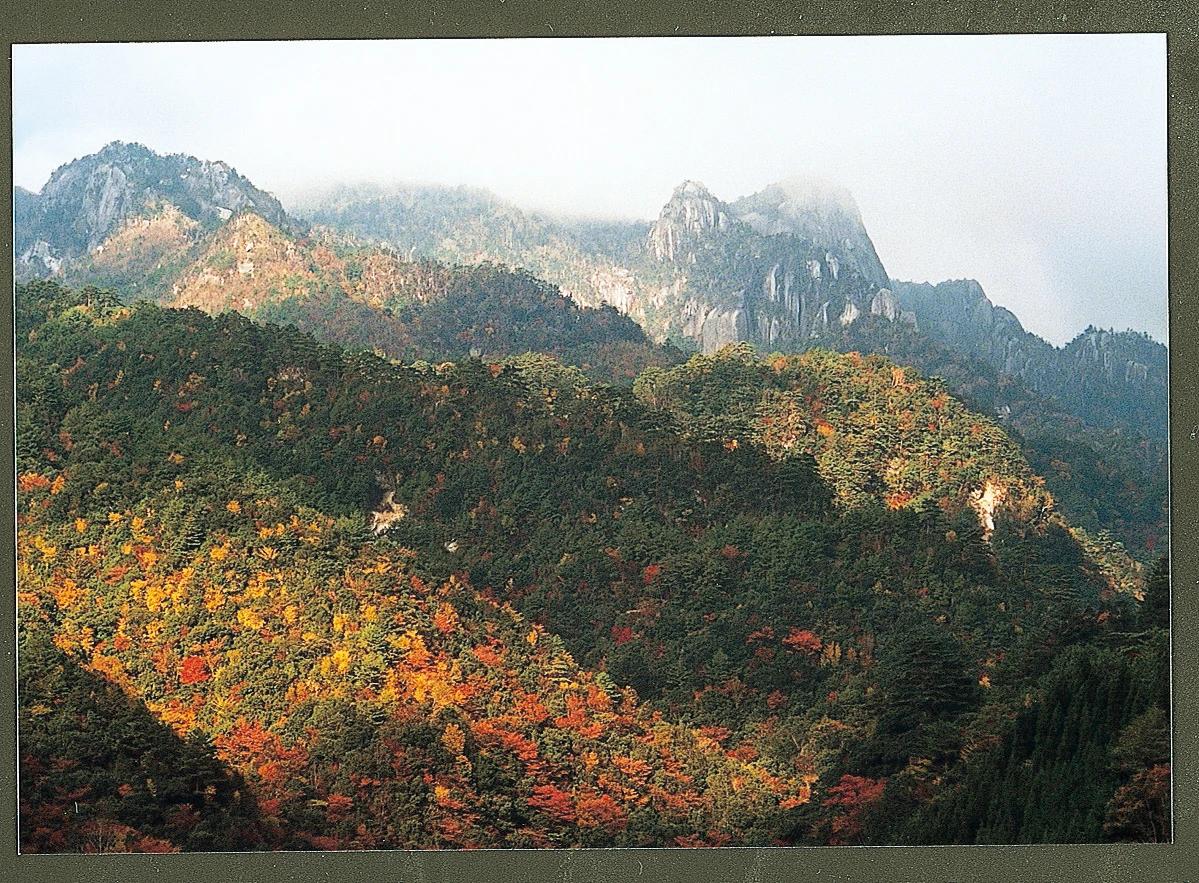

大崩山群も祖母・傾山群と同様に岩と渓谷と樹林の美しさを誇るが、大崩の岩は花こう岩が中心で、祖母・傾とはまた異なった景観を見せてくれる。

テクニック度 |

|

山行日数 |

日帰り |

歩行時間 |

6時間25分 |

歩行距離 |

|

最大高低差 |

|

水場 |

|

トイレ |

このコースは、祝子川の源流部から登るものであり、その渓谷美を代表するルートです。延岡から祝子川をさかのぼる途中、車窓からも渓谷の美しさを垣間見ることができますが、原生林の中を流れる源流部の素晴らしさには到底及ばないでしょう。

登山口のある上祝子には立派な橋が架かっており、橋の上からは二枚ダキを中心とした大崩山の東面を一望できます。また、橋の下には美しい千貫淵の景色が広がっています。登山口へ向かうには、橋を渡らずに本流左岸の舗装路を進んでください。道沿いには点々と民家があり、30分ほど歩くと森ノ家(現在は使用不可)のある養魚場に到着します。

舗装道路はカーブを繰り返しながら山腹を巻くように続いており、本谷を見下ろしながら歩くことになります。途中、右手にクロスケオテ谷にかかる広タキを見ることができ、本谷が足元に近づいてくると登山口に到着です。登山口周辺の車道には、多くの登山者の自家用車が駐車されていることがよくあります。ここから登山道に入り、小径を進みながら山中へと向かいます。

登山を始める前に、靴のひもを締め直し、ジャリ道とは異なる登山道の感触を楽しみながら大崩山荘へ向かいましょう。この山荘は昭和30年代に建てられ、多くの登山者に利用されてきましたが、昭和54年の台風で倒壊しました。その後、地元の山岳団体の尽力により近年ようやく再建されたものです。大切に利用したいですね。山荘からさらに左岸を20分ほど歩くと、左に湧塚コースの分岐があります。

本流沿いの道は次第に急になり、崖沿いや小谷を越えながら進みます。途中、対岸には小積岩の大岩峰や湧塚岩峰群の見事な景観が広がり、圧倒されるような迫力を感じるでしょう。さらに進むと、水量の多い喜平越谷を渡り、岩屋を過ぎ、五葉の尾ダキの岩壁にたどり着きます。ここからは、渓谷をはるか下方に見下ろしながら丸木の桟道を進み、樹林帯を抜けると吐野に到着します。吐野は瀬戸口谷が合流する場所にある小広場で、お姫山や五葉岳への分岐点にもなっています。

河原へ降り、対岸へ渡ると、荒々しかった谷の様子が一変し、滑らかな河床が続く三里河原に入ります。この河原は三里も続くといわれ、両岸には鬱蒼とした原生林が広がり、さらさらと流れる清流とともに、まさに別天地と呼ぶにふさわしい景色が楽しめます。ケルンを目印にしながら遡ると、やがて左手からモチダ谷が合流してきます。

スズタケを切り分けながらモチダ谷へ入り、谷沿いを歩きます。本流とは異なり、転石が多い谷ですが、歩きやすいルートを選びながら登りましょう。30分ほど進むと、高さ約30メートルの広い滝にたどり着きます。滝の少し手前から左岸の灌木の中に登る道があり、そこを登ると滝の上に出られます。さらに進むと、小さな滝が二つ続き、最近では上流から一の滝、二の滝、三の滝と呼ばれるようになりました。

谷が次第に浅くなってくると、右手に横岩屋が見えてきます。大きな岩が傾いてのしかかるような形をしており、多くの登山者が利用する場所です。七日廻りの岩峰もこのあたりから見えます。かつては一周するのに1週間かかったことが名前の由来ですが、三里河原にしろ七日廻りにしろ、こうした大きな数字は、人と大自然との関わりの中で生まれたものなので、違和感なく受け入れられるでしょう。

岩屋を過ぎると谷はさらに小さくなり、急斜面が続きます。やがて谷が二手に分かれる地点に到達します。水の補給が必要な場合は、ここまでの間に済ませておく必要があります。

ここから右の谷を進むと、水は枯れ、谷も枝分かれしながら次第に姿を変えていきます。青いコケが付いた岩の上を踏み跡に沿って登ると、昭和35年に空中測量中の飛行機が墜落した場所に建てられた航空機の遭難碑にたどり着きます。 その後、登山道はスズタケの茂る中に入り、ひと登りすると尾根に出ます。そこから10分ほど歩くと石塚に到着します。大崩山の山頂までは、そこからわずか5分の距離です。

石塚周辺はヒメコマツやツツジが多く、展望も素晴らしい場所です。大崩山群の山々を間近に眺めることができ、祖母・傾の連山、その背後には遠く九重山群や由布・鶴見山群、さらには阿蘇の山々が広がっています。南には九州山地の壮大な稜線が連なり、天候が良ければ霧島山まで見渡せるでしょう。一方で、大崩山の山頂は展望が限られるため、景色を楽しむなら石塚でゆっくりと眺めておくのがおすすめです。

登山口のある上祝子には立派な橋が架かっており、橋の上からは二枚ダキを中心とした大崩山の東面を一望できます。また、橋の下には美しい千貫淵の景色が広がっています。登山口へ向かうには、橋を渡らずに本流左岸の舗装路を進んでください。道沿いには点々と民家があり、30分ほど歩くと森ノ家(現在は使用不可)のある養魚場に到着します。

舗装道路はカーブを繰り返しながら山腹を巻くように続いており、本谷を見下ろしながら歩くことになります。途中、右手にクロスケオテ谷にかかる広タキを見ることができ、本谷が足元に近づいてくると登山口に到着です。登山口周辺の車道には、多くの登山者の自家用車が駐車されていることがよくあります。ここから登山道に入り、小径を進みながら山中へと向かいます。

登山を始める前に、靴のひもを締め直し、ジャリ道とは異なる登山道の感触を楽しみながら大崩山荘へ向かいましょう。この山荘は昭和30年代に建てられ、多くの登山者に利用されてきましたが、昭和54年の台風で倒壊しました。その後、地元の山岳団体の尽力により近年ようやく再建されたものです。大切に利用したいですね。山荘からさらに左岸を20分ほど歩くと、左に湧塚コースの分岐があります。

本流沿いの道は次第に急になり、崖沿いや小谷を越えながら進みます。途中、対岸には小積岩の大岩峰や湧塚岩峰群の見事な景観が広がり、圧倒されるような迫力を感じるでしょう。さらに進むと、水量の多い喜平越谷を渡り、岩屋を過ぎ、五葉の尾ダキの岩壁にたどり着きます。ここからは、渓谷をはるか下方に見下ろしながら丸木の桟道を進み、樹林帯を抜けると吐野に到着します。吐野は瀬戸口谷が合流する場所にある小広場で、お姫山や五葉岳への分岐点にもなっています。

河原へ降り、対岸へ渡ると、荒々しかった谷の様子が一変し、滑らかな河床が続く三里河原に入ります。この河原は三里も続くといわれ、両岸には鬱蒼とした原生林が広がり、さらさらと流れる清流とともに、まさに別天地と呼ぶにふさわしい景色が楽しめます。ケルンを目印にしながら遡ると、やがて左手からモチダ谷が合流してきます。

スズタケを切り分けながらモチダ谷へ入り、谷沿いを歩きます。本流とは異なり、転石が多い谷ですが、歩きやすいルートを選びながら登りましょう。30分ほど進むと、高さ約30メートルの広い滝にたどり着きます。滝の少し手前から左岸の灌木の中に登る道があり、そこを登ると滝の上に出られます。さらに進むと、小さな滝が二つ続き、最近では上流から一の滝、二の滝、三の滝と呼ばれるようになりました。

谷が次第に浅くなってくると、右手に横岩屋が見えてきます。大きな岩が傾いてのしかかるような形をしており、多くの登山者が利用する場所です。七日廻りの岩峰もこのあたりから見えます。かつては一周するのに1週間かかったことが名前の由来ですが、三里河原にしろ七日廻りにしろ、こうした大きな数字は、人と大自然との関わりの中で生まれたものなので、違和感なく受け入れられるでしょう。

岩屋を過ぎると谷はさらに小さくなり、急斜面が続きます。やがて谷が二手に分かれる地点に到達します。水の補給が必要な場合は、ここまでの間に済ませておく必要があります。

ここから右の谷を進むと、水は枯れ、谷も枝分かれしながら次第に姿を変えていきます。青いコケが付いた岩の上を踏み跡に沿って登ると、昭和35年に空中測量中の飛行機が墜落した場所に建てられた航空機の遭難碑にたどり着きます。 その後、登山道はスズタケの茂る中に入り、ひと登りすると尾根に出ます。そこから10分ほど歩くと石塚に到着します。大崩山の山頂までは、そこからわずか5分の距離です。

石塚周辺はヒメコマツやツツジが多く、展望も素晴らしい場所です。大崩山群の山々を間近に眺めることができ、祖母・傾の連山、その背後には遠く九重山群や由布・鶴見山群、さらには阿蘇の山々が広がっています。南には九州山地の壮大な稜線が連なり、天候が良ければ霧島山まで見渡せるでしょう。一方で、大崩山の山頂は展望が限られるため、景色を楽しむなら石塚でゆっくりと眺めておくのがおすすめです。

周辺情報

周辺の山

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

祖母・傾 大崩山 2026

祖母・傾 大崩山 2026