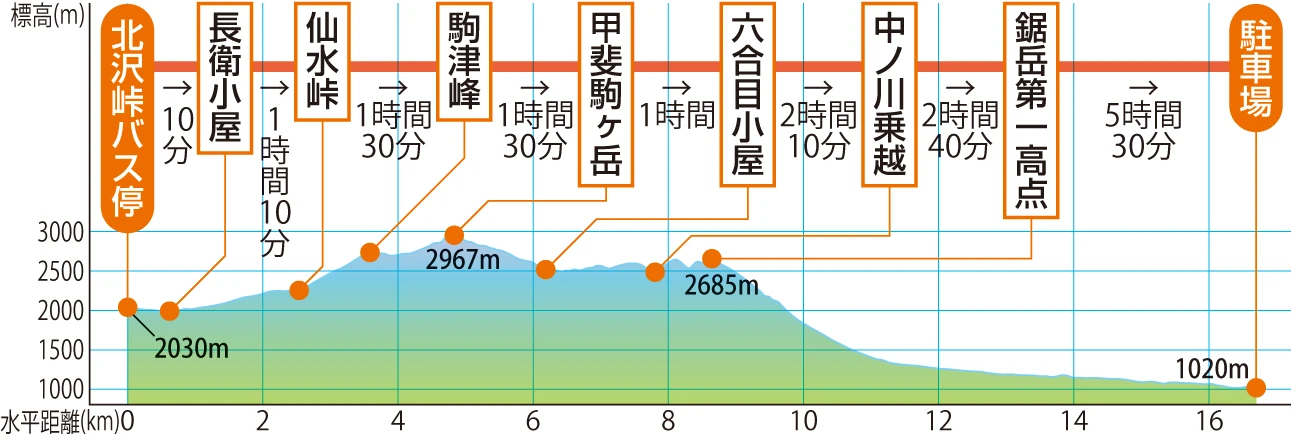

甲斐駒ヶ岳から鋸岳縦走

コース難易度

上級

- 1泊2日

- 15時間40分

- 16.7km

注意情報

2024年9月現在、第一高点、第二高点間に崩落箇所あり。ザイル等を装備したパーティ以外は進入禁止

コースガイド

日本百名山の甲斐駒ヶ岳から、上級者のみに許された鋸岳の核心部を縦走する充実感あふれるコース。

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

1泊2日 |

歩行時間 |

15時間40分 |

歩行距離 |

16.7km |

最大高低差 |

1,947m |

水場 |

長衛小屋 他 |

トイレ |

長衛小屋 他 |

甲斐駒ヶ岳までは北沢峠から甲斐駒ヶ岳へ(コースガイド)を参照してください。

甲斐駒ヶ岳山頂から北西に六合目小屋を目指します。見通しの良い稜線上の登山道をグングン下っていきます。途中、標高2860m付近と標高2780m付近には岩場に針金がつけられていますが、さほど危険はありません。さらに下っていくと、標高2520m付近に何本かの石柱が立っている砂礫地に出ます。ここから南東に山腹を巻くように5分ほど下れば六合目小屋に到着します。六合目小屋は土間も広く、床がある部分は8~10名ほどのスペースがあります。水は砂礫地から南へトラバース気味に10分ほど下ったところにあります。砂礫地を過ぎるとすぐ左手に旧七丈ヶ滝コースを分けます。このコースは戸台から甲斐駒ヶ岳への信仰登山の由緒ある登路でしたが、南アルプス林道の開通や丹渓山荘の閉鎖に伴って次第に荒れて、廃道となっています。

三ツ頭まではいくつかの小ピークを越えながら進みます。登山道は基本的に稜線付近北東斜面側の樹林帯の中を行きます。三ツ頭ピークの北側を巻くように進むと、烏帽子岳へのルートを右に分け、中ノ川乗越へと進みます。中ノ川乗越への下りの一部はかなり急坂です。中ノ川乗越は熊の穴沢からのルートを合わせていて、南西にはごつごつした岩が一面に転がっています。ここから第二高点へは、右側の岩壁下に沿ってガレ沢を登ります。石が小さく崩れやすいのでなかなか標高が稼げません。ガレ場を過ぎて少し左に折れ、岩稜を登り切ったところが鋸岳の第二高点です。頂上には錆びた鉄剣が立つのみですが、眺望は見事です。

第二高点から北に進むと大ギャップとなり通行不能となるので、南西に延びる尾根上の道を標高差80mほど下ります。ダケカンバの中の草付から右側の岩壁を巻くように進み、大ギャップから落ち込んでくるガレ沢の底に入ります。ここを距離で15mほど下ると右にバンド(岩壁を横切る岩棚)が現れここを登ります。岩尾根を回り込むと鹿ノ窓からの岩溝に出ます。落石に注意しながら左にある草付の尾根や鎖も利用して、鹿ノ窓へと進みます。

鹿ノ窓をくぐり、山梨県側に出て、左手のナイフリッジを越えていくと小ギャップとなります。約15m鎖で下降すると小ギャップの底に着きます。反対側は約8mほど(鎖あり)ですが、ほぼ垂直の壁なので注意して登りましょう。ここから稜線上を気を抜かずに登れば鋸岳第一高点です。ここもまた好展望です。

ここからは戸台から鋸岳第一高点・第二高点へ(コースガイド)の往路を参照して下さい。

甲斐駒ヶ岳山頂から北西に六合目小屋を目指します。見通しの良い稜線上の登山道をグングン下っていきます。途中、標高2860m付近と標高2780m付近には岩場に針金がつけられていますが、さほど危険はありません。さらに下っていくと、標高2520m付近に何本かの石柱が立っている砂礫地に出ます。ここから南東に山腹を巻くように5分ほど下れば六合目小屋に到着します。六合目小屋は土間も広く、床がある部分は8~10名ほどのスペースがあります。水は砂礫地から南へトラバース気味に10分ほど下ったところにあります。砂礫地を過ぎるとすぐ左手に旧七丈ヶ滝コースを分けます。このコースは戸台から甲斐駒ヶ岳への信仰登山の由緒ある登路でしたが、南アルプス林道の開通や丹渓山荘の閉鎖に伴って次第に荒れて、廃道となっています。

三ツ頭まではいくつかの小ピークを越えながら進みます。登山道は基本的に稜線付近北東斜面側の樹林帯の中を行きます。三ツ頭ピークの北側を巻くように進むと、烏帽子岳へのルートを右に分け、中ノ川乗越へと進みます。中ノ川乗越への下りの一部はかなり急坂です。中ノ川乗越は熊の穴沢からのルートを合わせていて、南西にはごつごつした岩が一面に転がっています。ここから第二高点へは、右側の岩壁下に沿ってガレ沢を登ります。石が小さく崩れやすいのでなかなか標高が稼げません。ガレ場を過ぎて少し左に折れ、岩稜を登り切ったところが鋸岳の第二高点です。頂上には錆びた鉄剣が立つのみですが、眺望は見事です。

第二高点から北に進むと大ギャップとなり通行不能となるので、南西に延びる尾根上の道を標高差80mほど下ります。ダケカンバの中の草付から右側の岩壁を巻くように進み、大ギャップから落ち込んでくるガレ沢の底に入ります。ここを距離で15mほど下ると右にバンド(岩壁を横切る岩棚)が現れここを登ります。岩尾根を回り込むと鹿ノ窓からの岩溝に出ます。落石に注意しながら左にある草付の尾根や鎖も利用して、鹿ノ窓へと進みます。

鹿ノ窓をくぐり、山梨県側に出て、左手のナイフリッジを越えていくと小ギャップとなります。約15m鎖で下降すると小ギャップの底に着きます。反対側は約8mほど(鎖あり)ですが、ほぼ垂直の壁なので注意して登りましょう。ここから稜線上を気を抜かずに登れば鋸岳第一高点です。ここもまた好展望です。

ここからは戸台から鋸岳第一高点・第二高点へ(コースガイド)の往路を参照して下さい。

周辺情報

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

北岳・甲斐駒 2025

北岳・甲斐駒 2025