【大分県】の登山コースガイド

大分県

検索結果27件中

21-27件

-

宮原コース

- 日帰り

- 4時間40分

宮原コース

- 日帰り

- 4時間40分

アプローチおよび尾平から吊り橋までは、黒金山尾根コースと同じルートになります。自家用車で尾平まで入り、山頂を往復する場合は、このコースの方が黒金山尾根コースよりも比較的歩きやすいです。 吊り橋を渡ると、道は二手に分かれます。どちらを選んでも標高950m付近で合流しますが、右手の道を登ると林道に出ます。そのまま西へ進み、約10分ほど歩くと林道が途切れ、サマン谷を渡る地点に到着します。ここでは水を汲むことができます。少し進むと右手に標識があり、再び登山道へと入ると、本格的な登りが始まります。 この区間はかなりの急坂が続き、やがて原生林の中へと入っていきます。道沿いにはモミ、ツガ、ヒメシャラ、ブナなどの巨木が立ち並び、スズタケが増えてくると、稜線が近づいてきた証拠です。ジグザグに登りながら進むと、やがて平らな尾根筋に出ます。ここが「宮原」と呼ばれる地点です。 ここで、障子岩や八丁越からの登山道と合流し、狭い尾根を西へと進んでいきます。しばらくすると、屏風岩や馬の背と呼ばれる岩稜地帯に入ります。ここは景観が素晴らしく、アケボノツツジをはじめ、ドウダンツツジ、ホツツジ、ミヤマキリシマツツジ、ヒメコマツ、マンサク、ノリウツギ、ナナカマドなどの植物が登山者を迎えてくれます。 これまでの稜線までの厳しい登りをすっかり忘れてしまうほどの美しい景色が広がります。さらに進むと、メンノツラ谷からの登山道と合流し、九合目の避難小屋が近づいてきます。山頂まではあともうひと息です。アプローチおよび尾平から吊り橋までは、黒金山尾根コースと同じルートになります。自家用車で尾平まで入り、山頂を往復する場合は、このコースの方が黒金山尾根コースよりも比較的歩きやすいです。 吊り橋を渡ると、道は二手に分かれます。どちらを選んでも標高950m付近で合流しますが、右手の道を登ると林道に出ます。そのまま西へ進み、約10分ほど歩くと林道が途切れ、サマン谷を渡る地点に到着します。ここでは水を汲むことができます。少し進むと右手に標識があり、再び登山道へと入ると、本格的な登りが始まります。 この区間はかなりの急坂が続き、やがて原生林の中へと入っていきます。道沿いにはモミ、ツガ、ヒメシャラ、ブナなどの巨木が立ち並び、スズタケが増えてくると、稜線が近づいてきた証拠です。ジグザグに登りながら進むと、やがて平らな尾根筋に出ます。ここが「宮原」と呼ばれる地点です。 ここで、障子岩や八丁越からの登山道と合流し、狭い尾根を西へと進んでいきます。しばらくすると、屏風岩や馬の背と呼ばれる岩稜地帯に入ります。ここは景観が素晴らしく、アケボノツツジをはじめ、ドウダンツツジ、ホツツジ、ミヤマキリシマツツジ、ヒメコマツ、マンサク、ノリウツギ、ナナカマドなどの植物が登山者を迎えてくれます。 これまでの稜線までの厳しい登りをすっかり忘れてしまうほどの美しい景色が広がります。さらに進むと、メンノツラ谷からの登山道と合流し、九合目の避難小屋が近づいてきます。山頂まではあともうひと息です。 -

上畑コース

- 日帰り

- 10時間15分

上畑コース

- 日帰り

- 10時間15分

障子岩尾根は、祖母山から東に延び、北側から見ると山群の前についたてのように連なっています。大障子岩と前障子の岩峰があり、展望に優れていますが、祖母山〜傾山の縦走路の人気に比べると訪れる人は少なめです。しかし、その分静かな登山を楽しむことができ、まさに山を深く知る「通」の方におすすめのコースといえるでしょう。 上畑までのバス便については、黒金山尾根コースの案内を参照してください。このエリアにも「健男霜凝日子社」があり、時間があれば登山の安全を祈願して参拝するのもよいでしょう。参道の両側には樹齢400〜500年の大杉が連なり、神聖な雰囲気を醸し出しています。その光景は、市房神社の参道を思わせるほどです。 参道の下手から登山道に入ると、前障子への急登が始まります。谷沿いから尾根道へと進むこの登りは、非常に長く感じられます。前障子を越えると、いくつかの小さなピークを上下しながら大障子岩へと向かいます。途中、一部岩場が崩壊している箇所があるため、注意が必要です。 大障子岩は三つの岩峰からなっており、祖母山や傾山を一望できる素晴らしい展望が広がります。さらに、ヒメコマツなどの植生が美しく、登山の疲れを忘れさせてくれます。 八丁越は、尾平鉱山が盛んだった時代に神原とを結んだ主要な峠です。一方、池の原はなだらかな地形をした隆起地で、山頂から南へ少し下ると湧水が見られます。「池の原」という名前は、もともとこの場所にあった水場を中心に、イノシシの「ニタ場」(泥浴び場)があったことに由来しています。 宮原からは、狭い尾根を西へと進みます。しばらくすると、屏風岩や馬の背と呼ばれる岩稜地帯に入ります。ここは景観が素晴らしく、アケボノツツジをはじめ、ドウダンツツジ、ホツツジ、ミヤマキリシマツツジ、ヒメコマツ、マンサク、ノリウツギ、ナナカマドなど、多彩な植物が登山者を迎えてくれます。 厳しい登りを乗り越えた先には、美しい景色が広がります。さらに進むとメンノツラ谷からの登山道と合流し、九合目の避難小屋が近づいてきます。山頂まではあともうひと息です。障子岩尾根は、祖母山から東に延び、北側から見ると山群の前についたてのように連なっています。大障子岩と前障子の岩峰があり、展望に優れていますが、祖母山〜傾山の縦走路の人気に比べると訪れる人は少なめです。しかし、その分静かな登山を楽しむことができ、まさに山を深く知る「通」の方におすすめのコースといえるでしょう。 上畑までのバス便については、黒金山尾根コースの案内を参照してください。このエリアにも「健男霜凝日子社」があり、時間があれば登山の安全を祈願して参拝するのもよいでしょう。参道の両側には樹齢400〜500年の大杉が連なり、神聖な雰囲気を醸し出しています。その光景は、市房神社の参道を思わせるほどです。 参道の下手から登山道に入ると、前障子への急登が始まります。谷沿いから尾根道へと進むこの登りは、非常に長く感じられます。前障子を越えると、いくつかの小さなピークを上下しながら大障子岩へと向かいます。途中、一部岩場が崩壊している箇所があるため、注意が必要です。 大障子岩は三つの岩峰からなっており、祖母山や傾山を一望できる素晴らしい展望が広がります。さらに、ヒメコマツなどの植生が美しく、登山の疲れを忘れさせてくれます。 八丁越は、尾平鉱山が盛んだった時代に神原とを結んだ主要な峠です。一方、池の原はなだらかな地形をした隆起地で、山頂から南へ少し下ると湧水が見られます。「池の原」という名前は、もともとこの場所にあった水場を中心に、イノシシの「ニタ場」(泥浴び場)があったことに由来しています。 宮原からは、狭い尾根を西へと進みます。しばらくすると、屏風岩や馬の背と呼ばれる岩稜地帯に入ります。ここは景観が素晴らしく、アケボノツツジをはじめ、ドウダンツツジ、ホツツジ、ミヤマキリシマツツジ、ヒメコマツ、マンサク、ノリウツギ、ナナカマドなど、多彩な植物が登山者を迎えてくれます。 厳しい登りを乗り越えた先には、美しい景色が広がります。さらに進むとメンノツラ谷からの登山道と合流し、九合目の避難小屋が近づいてきます。山頂まではあともうひと息です。 -

上畑コース

- 日帰り

- 6時間0分

上畑コース

- 日帰り

- 6時間0分

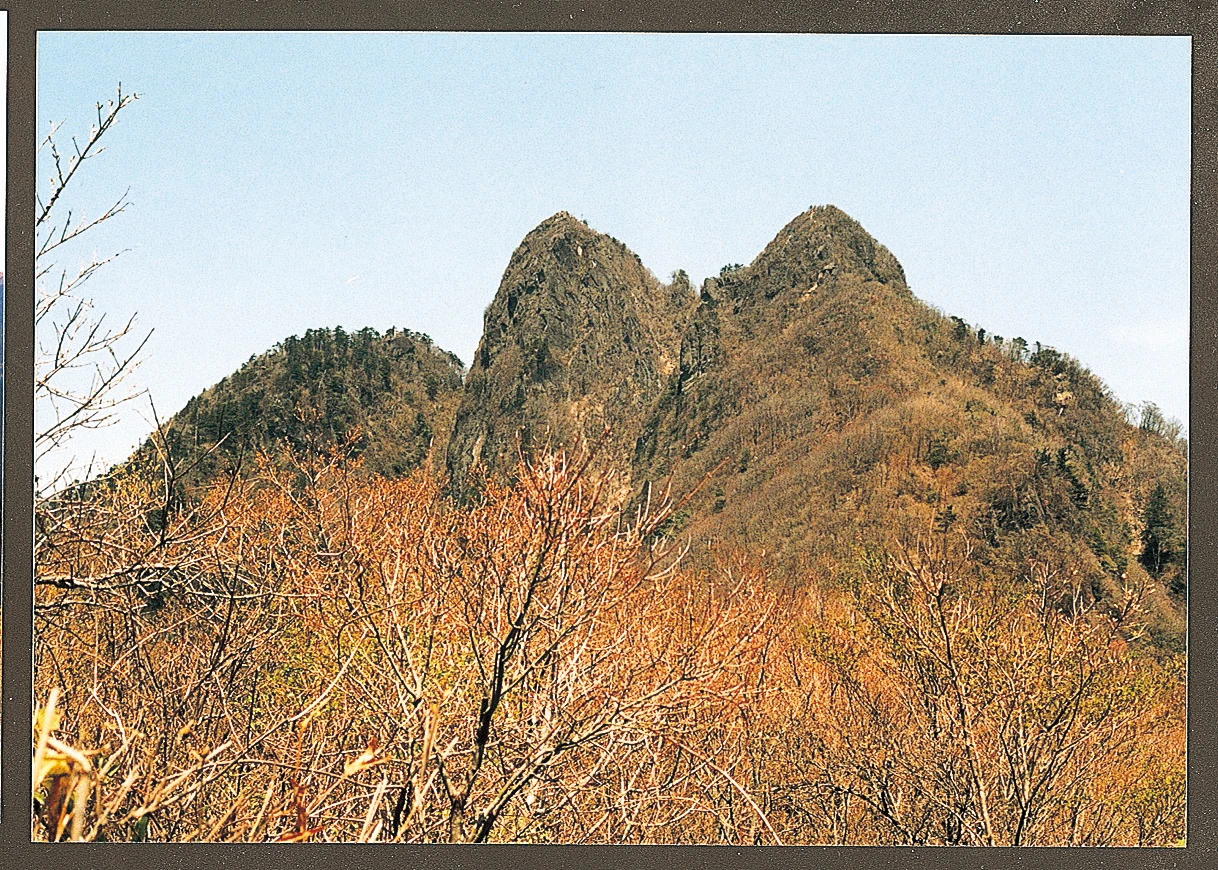

このコースは、各登山ルートの中でも比較的アプローチが良く、しかも歩きやすいため、最も多くの登山者に利用されるポピュラールートです。上畑のひとつ手前にある「傾山登山口」バス停で下車すると、南東には傾山の本峰から前傾の岩峰群が群れ立つ姿を望めます。岩壁は午前中は影になりますが、午後になると陽光を受けて輝き、とくに夕映えの美しさは格別です。 車道を下り終えたところが奥岳川の本流で、橋を渡ると道はほぼ平坦になり、九折(つづらおれ)まで続きます。自家用車でのアクセスも可能で、九折まで車を入れることができます。林道が分かれていますが、そのまま車道を進み、鉱業所の跡を通って突き当たりまで行くと、九折越(つづらおれごえ)コースと三つ尾コースが分岐します。 右手の道を進むとケイセイ谷を越えます。鉱山が稼働していた時代に使われたトロッコの鉄網張りの橋があり、渡ることができます。さらに、軌道跡の平坦な道をしばらく行くと、指道標があり、ここで右手の山道へと移ります。登山道は森林の中を進み、山手谷の左岸に沿って歩きます。水の流れる音を聞きながら進みますが、それほど急な登りはありません。50分ほど歩くと、左下から激しい水音が聞こえ、樹間から芥神(けがみ)の滝を見下ろすことができます。さらに進むとカンカケ谷に出ます。この先、九折越まで水場がないため、ここで水筒を満たしておくことをおすすめします。 ここからはいよいよ本格的な登りとなります。斜面は急で足場も悪く、時には木の根につかまりながら登ることになるでしょう。30分ほど登ると林道に出ます。この林道は九折から山腹を大きく巻くように続いていますが、途中が柵で遮断されており、一般車両は通行できないようになっています。 林道を横切ると、再び樹林帯に入ります。六合目付近には熊野社の石祠(せきし)があり、ここは捕獲されたクマを供養するために建てられた「熊墓」です。(出典:緒方町誌 P608〜P609)この熊墓付近からは樹間が開け、谷の向こうに連なる傾山の岩壁を望むことができるようになります。ジグザグの登りを進んでいくと、わずかではありますが草原が開けた九折越に到着します。水場は峠から南側の見立コースを少し下ったところにあり、山小屋は西へ笠松山方面に50メートルほど進んだ場所にあります。 祖母・傾山系や大崩山系のように原生林に覆われた地域では、ヘリコプターによるホイスト救出が難しく、これまではほとんど救助隊員の人力による救助に頼ってきました。祖母山と同様、近年は傾山でも遭難事故が多発しているため、九折越には救難用の臨時ヘリポートが設置されました。 峠からは県境の尾根道を進みます。ゆるやかなアップダウンを繰り返してセンゲンに到着すると、目の前には本傾(ほんぎょう)・後傾(こうぎょう)の双耳峰がそびえ立ち、圧倒的な迫力を感じさせます。峠から約40分で後傾の直下に到達し、ここから急な登りが始まります。傾斜は次第に増していき、途中には「杖落とし」と呼ばれる岩場がありますが、岩はしっかりとしており、現在は迂回路も設けられています。岩場をよじ登り、木の根につかまりながら進むと、後傾の頂上に到達します。ここからは、大崩山群を一望する素晴らしい展望が広がります。 一度鞍部に下り、再び急登を進むと、本傾の頂上に到着します。山頂には大きな岩が折り重なるように並び、ヒメコマツの美しい枝ぶりが見られます。また、立ち枯れた木の白い肌も、この場所ならではの風景です。展望は祖母山に次ぐ素晴らしさで、遠くには九重山群や由布岳、鶴見岳などを望むことができます。中でも特に印象的なのは、足元に広がる奥岳川源流部の向こうに堂々とそびえ立つ祖母山の姿です。このコースは、各登山ルートの中でも比較的アプローチが良く、しかも歩きやすいため、最も多くの登山者に利用されるポピュラールートです。上畑のひとつ手前にある「傾山登山口」バス停で下車すると、南東には傾山の本峰から前傾の岩峰群が群れ立つ姿を望めます。岩壁は午前中は影になりますが、午後になると陽光を受けて輝き、とくに夕映えの美しさは格別です。 車道を下り終えたところが奥岳川の本流で、橋を渡ると道はほぼ平坦になり、九折(つづらおれ)まで続きます。自家用車でのアクセスも可能で、九折まで車を入れることができます。林道が分かれていますが、そのまま車道を進み、鉱業所の跡を通って突き当たりまで行くと、九折越(つづらおれごえ)コースと三つ尾コースが分岐します。 右手の道を進むとケイセイ谷を越えます。鉱山が稼働していた時代に使われたトロッコの鉄網張りの橋があり、渡ることができます。さらに、軌道跡の平坦な道をしばらく行くと、指道標があり、ここで右手の山道へと移ります。登山道は森林の中を進み、山手谷の左岸に沿って歩きます。水の流れる音を聞きながら進みますが、それほど急な登りはありません。50分ほど歩くと、左下から激しい水音が聞こえ、樹間から芥神(けがみ)の滝を見下ろすことができます。さらに進むとカンカケ谷に出ます。この先、九折越まで水場がないため、ここで水筒を満たしておくことをおすすめします。 ここからはいよいよ本格的な登りとなります。斜面は急で足場も悪く、時には木の根につかまりながら登ることになるでしょう。30分ほど登ると林道に出ます。この林道は九折から山腹を大きく巻くように続いていますが、途中が柵で遮断されており、一般車両は通行できないようになっています。 林道を横切ると、再び樹林帯に入ります。六合目付近には熊野社の石祠(せきし)があり、ここは捕獲されたクマを供養するために建てられた「熊墓」です。(出典:緒方町誌 P608〜P609)この熊墓付近からは樹間が開け、谷の向こうに連なる傾山の岩壁を望むことができるようになります。ジグザグの登りを進んでいくと、わずかではありますが草原が開けた九折越に到着します。水場は峠から南側の見立コースを少し下ったところにあり、山小屋は西へ笠松山方面に50メートルほど進んだ場所にあります。 祖母・傾山系や大崩山系のように原生林に覆われた地域では、ヘリコプターによるホイスト救出が難しく、これまではほとんど救助隊員の人力による救助に頼ってきました。祖母山と同様、近年は傾山でも遭難事故が多発しているため、九折越には救難用の臨時ヘリポートが設置されました。 峠からは県境の尾根道を進みます。ゆるやかなアップダウンを繰り返してセンゲンに到着すると、目の前には本傾(ほんぎょう)・後傾(こうぎょう)の双耳峰がそびえ立ち、圧倒的な迫力を感じさせます。峠から約40分で後傾の直下に到達し、ここから急な登りが始まります。傾斜は次第に増していき、途中には「杖落とし」と呼ばれる岩場がありますが、岩はしっかりとしており、現在は迂回路も設けられています。岩場をよじ登り、木の根につかまりながら進むと、後傾の頂上に到達します。ここからは、大崩山群を一望する素晴らしい展望が広がります。 一度鞍部に下り、再び急登を進むと、本傾の頂上に到着します。山頂には大きな岩が折り重なるように並び、ヒメコマツの美しい枝ぶりが見られます。また、立ち枯れた木の白い肌も、この場所ならではの風景です。展望は祖母山に次ぐ素晴らしさで、遠くには九重山群や由布岳、鶴見岳などを望むことができます。中でも特に印象的なのは、足元に広がる奥岳川源流部の向こうに堂々とそびえ立つ祖母山の姿です。 -

三ッ尾コース

- 日帰り

- 5時間50分

三ッ尾コース

- 日帰り

- 5時間50分

上畑のひとつ手前にある「傾山登山口」バス停で下車すると、南東には傾山の本峰から前傾の岩峰群が群れ立つ姿を望むことができます。岩壁は午前中は影になりますが、午後になると陽光を受けて輝き、とくに夕映えの美しさは格別です。 車道を下り終えたところが奥岳川の本流で、橋を渡ると道はほぼ平坦になり、九折(つづらおれ)まで続きます。自家用車でのアクセスも可能で、九折まで車を入れることができます。林道が分かれていますが、そのまま車道を進み、鉱業所の跡を通って突き当たりまで行くと、九折越(つづらおれごえ)コースと三つ尾コースが分岐します。 九折越への道と分かれ、トロッコ道を進むと、山手谷の本流を渡ります。谷沿いの道からは左手にサカオケの滝を望むことができます。ここから谷を離れ、急坂を20分ほど登ると、ドウカイ谷にかかる観音滝が現れます。この滝は落差およそ75mあり、山群の中でも名瀑のひとつとされています。かつては修験者がここで修行をしていたとも伝えられています。滝の上で渡渉し、さらにひと登りすると林道に出ます。この林道は、九折越コースで述べた九折からの林道であり、付近には通行止めの柵が設置されています。そのため、ここまでは自家用車で来ることも可能ですが、観音滝はぜひ一見しておきたい場所です。急坂ではありますが、本来の登山道を歩くほうが登山の醍醐味を味わえるでしょう。 林道をほんの少し左へ進むと、尾根に取り付く登山道があります。右手の頭上には前傾の岩峰群を仰ぎながら、ひたすら登り続けます。左手の森林は、以前は原生林でしたが、現在は伐採跡に桧の植林が広がっています。急登を我慢しながら登っていくと、再び原生林に入り、やがて三ッ尾に到着します。三ッ尾は名前の通り、尾根が三方向に分かれている地点であり、大白谷からの登山道と合流する場所でもあります。 三ッ尾からの尾根道は比較的明るく開けており、気持ちよく歩くことができます。ゆるやかな登りを15分ほど続けると、道が二手に分かれています。左は尾根の東側、アオスズ谷の源頭を巻くルートで、右は尾根通しに前傾の岩峰群を登る急峻なルートです。 アオスズ谷のルートは、小さな谷をいくつか越えながら、ブナやヒメシャラの目立つスズタケの茂る道を進み、五葉塚と呼ばれる小岩峰の近くに出ます。途中には水場もあります。一方、岩峰ルートは、三ッ坊主・二ッ坊主と呼ばれる前傾の岩場を登ったりへつったりしながら進むコースです。このルートを登る場合も下る場合も、かなりの体力と岩場での経験が求められます。冬季の積雪や結氷時にはザイルの携行が望ましく、また、荷物が多い場合や初心者がいる場合には避けたほうが無難です。しかし、山に慣れた登山者にとっては、傾山の本来の魅力を存分に味わえるルートといえるでしょう。上畑のひとつ手前にある「傾山登山口」バス停で下車すると、南東には傾山の本峰から前傾の岩峰群が群れ立つ姿を望むことができます。岩壁は午前中は影になりますが、午後になると陽光を受けて輝き、とくに夕映えの美しさは格別です。 車道を下り終えたところが奥岳川の本流で、橋を渡ると道はほぼ平坦になり、九折(つづらおれ)まで続きます。自家用車でのアクセスも可能で、九折まで車を入れることができます。林道が分かれていますが、そのまま車道を進み、鉱業所の跡を通って突き当たりまで行くと、九折越(つづらおれごえ)コースと三つ尾コースが分岐します。 九折越への道と分かれ、トロッコ道を進むと、山手谷の本流を渡ります。谷沿いの道からは左手にサカオケの滝を望むことができます。ここから谷を離れ、急坂を20分ほど登ると、ドウカイ谷にかかる観音滝が現れます。この滝は落差およそ75mあり、山群の中でも名瀑のひとつとされています。かつては修験者がここで修行をしていたとも伝えられています。滝の上で渡渉し、さらにひと登りすると林道に出ます。この林道は、九折越コースで述べた九折からの林道であり、付近には通行止めの柵が設置されています。そのため、ここまでは自家用車で来ることも可能ですが、観音滝はぜひ一見しておきたい場所です。急坂ではありますが、本来の登山道を歩くほうが登山の醍醐味を味わえるでしょう。 林道をほんの少し左へ進むと、尾根に取り付く登山道があります。右手の頭上には前傾の岩峰群を仰ぎながら、ひたすら登り続けます。左手の森林は、以前は原生林でしたが、現在は伐採跡に桧の植林が広がっています。急登を我慢しながら登っていくと、再び原生林に入り、やがて三ッ尾に到着します。三ッ尾は名前の通り、尾根が三方向に分かれている地点であり、大白谷からの登山道と合流する場所でもあります。 三ッ尾からの尾根道は比較的明るく開けており、気持ちよく歩くことができます。ゆるやかな登りを15分ほど続けると、道が二手に分かれています。左は尾根の東側、アオスズ谷の源頭を巻くルートで、右は尾根通しに前傾の岩峰群を登る急峻なルートです。 アオスズ谷のルートは、小さな谷をいくつか越えながら、ブナやヒメシャラの目立つスズタケの茂る道を進み、五葉塚と呼ばれる小岩峰の近くに出ます。途中には水場もあります。一方、岩峰ルートは、三ッ坊主・二ッ坊主と呼ばれる前傾の岩場を登ったりへつったりしながら進むコースです。このルートを登る場合も下る場合も、かなりの体力と岩場での経験が求められます。冬季の積雪や結氷時にはザイルの携行が望ましく、また、荷物が多い場合や初心者がいる場合には避けたほうが無難です。しかし、山に慣れた登山者にとっては、傾山の本来の魅力を存分に味わえるルートといえるでしょう。 -

大白谷コース

- 日帰り

- 5時間10分

大白谷コース

- 日帰り

- 5時間10分

アプローチにやや難があることや、登山道が厳しいことから、上畑からのコースに比べると利用者は少ないようです。三重町駅からのバス便は廃止されています。途中には、ホタルや石橋群で知られる白山渓谷や、近年開発された鍾乳洞があります。特に、稲積水中鍾乳洞は一躍注目を集めた観光地となっており、立ち寄ってみるのもよいでしょう。 バスの終点跡から車道をそのまま100mほど進むと、左手に分かれ道があります。そこから10分ほど歩くと、大理石の石切場跡に到着します。この大理石は石灰岩が変成作用を受けたもので、この地域の特産品でもあります。「白山」や「白谷」という地名も、これに由来しているそうです。 谷沿いの八丁坂をしばらく登ると、やがて林道に出ます。この林道を進むこと約30分で、官行事業所跡に到着します。自家用車でのアクセスも可能で、中山峠を経由してここまで入ることができます。 そこから、急な登りの思案坂を登り切ると、軌道跡に出ます。途中には造林小屋がありますが、現在は利用できません。さらに軌道跡をたどるとアオスズ谷の沢が現れます。三ッ尾へのコースは、この沢を左右に渡りながら奥へと進みます。水のなくなった急な沢を登り切ると、九折からの登山道と合流する三ッ尾に到着します。三ッ尾は名前の通り、尾根が三方向に分かれている地点であり、大白谷からの登山道と合流する場所でもあります。 三ッ尾からの尾根道は比較的明るく開けており、気持ちよく歩くことができます。ゆるやかな登りを15分ほど続けると、道が二手に分かれています。左は尾根の東側、アオスズ谷の源頭を巻くルートで、右は尾根通しに前傾の岩峰群を登る急峻なルートです。 アオスズ谷のルートは、小さな谷をいくつか越えながら、ブナやヒメシャラの目立つスズタケの茂る道を進み、五葉塚と呼ばれる小岩峰の近くに出ます。途中には水場もあります。一方、岩峰ルートは、三ッ坊主・二ッ坊主と呼ばれる前傾の岩場を登ったりへつったりしながら進むコースです。このルートを登る場合も下る場合も、かなりの体力と岩場での経験が求められます。冬季の積雪や結氷時にはザイルの携行が望ましく、また、荷物が多い場合や初心者がいる場合には避けたほうが無難です。しかし、山に慣れた登山者にとっては、傾山の本来の魅力を存分に味わえるルートといえるでしょう。アプローチにやや難があることや、登山道が厳しいことから、上畑からのコースに比べると利用者は少ないようです。三重町駅からのバス便は廃止されています。途中には、ホタルや石橋群で知られる白山渓谷や、近年開発された鍾乳洞があります。特に、稲積水中鍾乳洞は一躍注目を集めた観光地となっており、立ち寄ってみるのもよいでしょう。 バスの終点跡から車道をそのまま100mほど進むと、左手に分かれ道があります。そこから10分ほど歩くと、大理石の石切場跡に到着します。この大理石は石灰岩が変成作用を受けたもので、この地域の特産品でもあります。「白山」や「白谷」という地名も、これに由来しているそうです。 谷沿いの八丁坂をしばらく登ると、やがて林道に出ます。この林道を進むこと約30分で、官行事業所跡に到着します。自家用車でのアクセスも可能で、中山峠を経由してここまで入ることができます。 そこから、急な登りの思案坂を登り切ると、軌道跡に出ます。途中には造林小屋がありますが、現在は利用できません。さらに軌道跡をたどるとアオスズ谷の沢が現れます。三ッ尾へのコースは、この沢を左右に渡りながら奥へと進みます。水のなくなった急な沢を登り切ると、九折からの登山道と合流する三ッ尾に到着します。三ッ尾は名前の通り、尾根が三方向に分かれている地点であり、大白谷からの登山道と合流する場所でもあります。 三ッ尾からの尾根道は比較的明るく開けており、気持ちよく歩くことができます。ゆるやかな登りを15分ほど続けると、道が二手に分かれています。左は尾根の東側、アオスズ谷の源頭を巻くルートで、右は尾根通しに前傾の岩峰群を登る急峻なルートです。 アオスズ谷のルートは、小さな谷をいくつか越えながら、ブナやヒメシャラの目立つスズタケの茂る道を進み、五葉塚と呼ばれる小岩峰の近くに出ます。途中には水場もあります。一方、岩峰ルートは、三ッ坊主・二ッ坊主と呼ばれる前傾の岩場を登ったりへつったりしながら進むコースです。このルートを登る場合も下る場合も、かなりの体力と岩場での経験が求められます。冬季の積雪や結氷時にはザイルの携行が望ましく、また、荷物が多い場合や初心者がいる場合には避けたほうが無難です。しかし、山に慣れた登山者にとっては、傾山の本来の魅力を存分に味わえるルートといえるでしょう。 -

九折越コース

- 日帰り

- 5時間25分

九折越コース

- 日帰り

- 5時間25分

日之影から見立方面へのバス便が廃止され、現在はマイカーを利用するか、日之影町中心部からタクシーを利用するしかなくなっています。しかし、マイカーを利用する方にとっては、後述するように林道を奥まで進むことができ、傾山に最短距離で登れるコースとなっています。 見立橋のそばにある鉱山の選鉱所跡を左に見ながら、見立本谷の右岸を登っていきます。道はやや広く、杉林の中を曲折しながら進みますが、やがて谷が開けて水田や畑が見えてきます。ここがユウガツルです。再び造林地に入り、急な坂を20分ほど登ると軌道跡に出ます。これはかつて黒仁田官行が材木の搬出に使用していたもので、ここからは比較的ゆるやかな道を進むことになります。途中、本谷山から流れる黒岩谷を越えると、対岸に林道が延びているのが見え、やがてその林道に合流します。林道を約1km進むと、造林地の中に登山道の入口があり、最近では黒仁田登山口または見立登山口と呼ばれています。林道を利用すれば、この少し手前まで車で入ることができますが、上部は路面が非常に悪いため、合流点近くに駐車するのが無難です。 この林道は、県道(主要地方道日之影宇目線)から水無平で分岐し、奥村を経由してクワヅル谷、タカハタ谷を巻きながら見立谷に至るものです。そのため、九折越までの距離が短縮されましたが、同時に樹林が失われたともいえます。駐車は林道のかたわらを利用してください。 伐採跡の道をたどっていくと、やがて原生林へと入り、水場に到達します。九折越まではあとわずかです。峠からは県境の尾根道を進みます。ゆるやかなアップダウンを繰り返しながらセンゲンに到着すると、目の前には本傾(ほんぎょう)・後傾(こうぎょう)の双耳峰がそびえ立ち、圧倒的な迫力を感じることでしょう。峠から約40分で後傾の直下に到達し、ここから急な登りが始まります。傾斜は次第に増していき、途中には「杖落とし」と呼ばれる岩場がありますが、岩はしっかりとしており、現在は迂回路も設けられています。岩場をよじ登り、木の根につかまりながら進むと、後傾の頂上に到達します。ここからは、大崩山群を一望する素晴らしい展望が広がります。 このほか、水無平から県道をさらに登っていくと、宮崎・大分県境の杉ヶ越のトンネルに至ります。大分県側からは、佐伯市小野市から木浦鉱山を経由してここに至るルートがあります。峠は傾山と新百姓山との鞍部に位置しており、ここから尾根伝いに後傾とセンゲンの間へと登るコースもあります。所要時間は約3時間30分です。一時は利用者が少ないルートでしたが、現在は道も整備され、県道の開通によって利用者が増えてきています。また、払鳥屋まで自家用車で入り、そこからソデ尾・ホトクリ原を経由するルートもあります。日之影から見立方面へのバス便が廃止され、現在はマイカーを利用するか、日之影町中心部からタクシーを利用するしかなくなっています。しかし、マイカーを利用する方にとっては、後述するように林道を奥まで進むことができ、傾山に最短距離で登れるコースとなっています。 見立橋のそばにある鉱山の選鉱所跡を左に見ながら、見立本谷の右岸を登っていきます。道はやや広く、杉林の中を曲折しながら進みますが、やがて谷が開けて水田や畑が見えてきます。ここがユウガツルです。再び造林地に入り、急な坂を20分ほど登ると軌道跡に出ます。これはかつて黒仁田官行が材木の搬出に使用していたもので、ここからは比較的ゆるやかな道を進むことになります。途中、本谷山から流れる黒岩谷を越えると、対岸に林道が延びているのが見え、やがてその林道に合流します。林道を約1km進むと、造林地の中に登山道の入口があり、最近では黒仁田登山口または見立登山口と呼ばれています。林道を利用すれば、この少し手前まで車で入ることができますが、上部は路面が非常に悪いため、合流点近くに駐車するのが無難です。 この林道は、県道(主要地方道日之影宇目線)から水無平で分岐し、奥村を経由してクワヅル谷、タカハタ谷を巻きながら見立谷に至るものです。そのため、九折越までの距離が短縮されましたが、同時に樹林が失われたともいえます。駐車は林道のかたわらを利用してください。 伐採跡の道をたどっていくと、やがて原生林へと入り、水場に到達します。九折越まではあとわずかです。峠からは県境の尾根道を進みます。ゆるやかなアップダウンを繰り返しながらセンゲンに到着すると、目の前には本傾(ほんぎょう)・後傾(こうぎょう)の双耳峰がそびえ立ち、圧倒的な迫力を感じることでしょう。峠から約40分で後傾の直下に到達し、ここから急な登りが始まります。傾斜は次第に増していき、途中には「杖落とし」と呼ばれる岩場がありますが、岩はしっかりとしており、現在は迂回路も設けられています。岩場をよじ登り、木の根につかまりながら進むと、後傾の頂上に到達します。ここからは、大崩山群を一望する素晴らしい展望が広がります。 このほか、水無平から県道をさらに登っていくと、宮崎・大分県境の杉ヶ越のトンネルに至ります。大分県側からは、佐伯市小野市から木浦鉱山を経由してここに至るルートがあります。峠は傾山と新百姓山との鞍部に位置しており、ここから尾根伝いに後傾とセンゲンの間へと登るコースもあります。所要時間は約3時間30分です。一時は利用者が少ないルートでしたが、現在は道も整備され、県道の開通によって利用者が増えてきています。また、払鳥屋まで自家用車で入り、そこからソデ尾・ホトクリ原を経由するルートもあります。 -

縦走コース

- 1泊2日

- 10時間35分

縦走コース

- 1泊2日

- 10時間35分

主稜線を忠実にたどるコースで、景観や起伏に変化が豊富であり、山群の真価を十二分に味わえる約18kmの行程です。それは九州第一の縦走路と言っても良いでしょう。「奥祖母新道」という名で戦後間もなく開発・整備されて以来、九州の岳人なら一度は歩かねばならないルートとも言われ、多くの人が訪れています。とはいえ、たっぷり一日かかるコースであり、祖母山九合目小屋や九折越小屋、またはビバーク地なども考慮に入れてスケジュールを立てていただきたいと思います。さらに、ルートの手入れが必ずしも十分ではない上、悪天候などのその時々の条件によって所要時間もかなり変わることにも留意しておきたいところです。 祖母山頂の石祠から南へ進みます。すぐに急斜面が待っており、ハシゴや岩角、灌木などを手がかりに下ると、スズタケの切り分け道となります。小さな起伏をいくつか越えると、黒金山尾根からのルートが登ってきます。天狗岩の背後の草付きのピークは、ウバダケニンジン、イワカガミ、マンネンスギなどの群落で、天狗岩の頭への踏み分け道があります。再びスズタケの中に入り、烏帽子岩の後ろを巻いてひと登りすれば障子岳です。この間、東の大分側が急斜、西の宮崎側が緩斜という山群の特色を感じることができるでしょう。 障子岳の最高点は縦走路から南西に少し外れた場所にあり、熊野社が立っています。親父岳への切り分け道も見られます。縦走路は障子岳から南東に方向を変えているので、迷わないように注意が必要です。特に傾山方面から来た場合、視界が悪い時などに最高点から親父岳に入り込んでしまうことがあるので気をつけましょう。小さな岩場を下ると、ほどなく土呂久方面への道が右に分かれ、樹林の中のほとんど上下のない道を進むと古祖母山に到着します。あまり苦労せずに山頂に到達できるでしょう。山頂は比較的平らで、南北の2峰から成り、三角点は南峰にあります。 尾平越へは長い下りが続きます。北峰から東にスズタケの急斜面を下り、原生林の中にアケボノツツジが目立ちます。ほどなく左手に視界が開け、祖母山が手に取るように見えるようになります。さらに、うんざりするような下降が続き、鞍部に出てほっとするものの、尾平越まではさらにふたつの小ピークを越える必要があります。このあたり、右手の中野内側の谷間に水場があり、狭いが小広場もあります。また、左手には水場を経て西ショウドウ谷から尾平へ下れる道もあります。水はこのあたりで補給しておきたいところです。なお、祖母山からこれまでの間の水場は、天狗岩の直下および障子岩の下から土呂久側へ少し下ったところにもあります。 小さいながら急なピークを越すと尾平越に到着します。これは縦走路中の最低鞍部で、直下にトンネルが通っています。車道に下る場合は、北の大分県側、または南の宮崎県側のトンネル北口に向かいます。先の西ショウドウ谷の道と合わせて、尾平または中野内方面へのエスケープルートとして頭に入れておきましょう。ここが縦走の中間点となりますので、コンディションを確かめておくことが大切です。 本谷山へは原生林とスズタケの中をゆるやかに登りますが、とにかく長く、展望もあまりききません。祖母山からスタートする場合、この登りが苦しいと感じるでしょう。峠から10分くらい進むと、宮崎県側に水場があり、小広場もあります。ブナ、カエデ、ミズナラ、ヒメシャラなどの大木の下を進み、昔の野の跡に出て、スズタケ密生の急坂にかかるとすぐに三国岩に到着します。ここは展望の良い露岩で、両翼をぐっと張った祖母山を見ながらひと息入れることができます。本谷山へはあと20分ほど進むと、灌木帯となり、ヒメコマツも現れ、倒木などをまたいでいくと本谷山の山頂に到着します。木々に遮られて展望はあまりよろしくありません。 山頂から東に少し進んだところに池ノ原と呼ばれる水場がありますが、水量は少なく、渇水期には無くなることもあるので、あまりあてにできません。ここを過ぎると樹木は小さくなり、何度も小さな隆起を越えて進むことになります。高度が次第に下がり、木々が大きくなると笠松山が近づいてきます。縦走路は山頂の南側を巻いています。頂上に立ちたい場合は、西側からの踏み跡を伝って進むと良いでしょう。 九折越までは小さな起伏を繰り返しての下りですが、疲れた体には相当に長く感じるかもしれません。最初は急な下りですが、しばらくしてゆるやかな道に変わります。途中、昭和44年3月に雪の中で疲労死した2人の碑を見ることができます。松の姿が現れると、間もなくスズタケのないナラ林の丘を越えると、目の前に九折越の山小屋が見えます。傾山の雄大な岩峰の連なりが印象的です。 九折越から傾山については、傾山コースを参照してください。祖母山または傾山からの縦走の場合、必ず早朝に出発することをお勧めします。九折越小屋で時間と体力に余裕があれば、荷物をデポして傾山まで軽装で往復することもできます。 なお、祖母山〜九折越間の縦走路は、長年スズタケにより荒れ放題でしたが、現在は切り開き整備され、これまでに比べて快適で安全な縦走が可能になっています。主稜線を忠実にたどるコースで、景観や起伏に変化が豊富であり、山群の真価を十二分に味わえる約18kmの行程です。それは九州第一の縦走路と言っても良いでしょう。「奥祖母新道」という名で戦後間もなく開発・整備されて以来、九州の岳人なら一度は歩かねばならないルートとも言われ、多くの人が訪れています。とはいえ、たっぷり一日かかるコースであり、祖母山九合目小屋や九折越小屋、またはビバーク地なども考慮に入れてスケジュールを立てていただきたいと思います。さらに、ルートの手入れが必ずしも十分ではない上、悪天候などのその時々の条件によって所要時間もかなり変わることにも留意しておきたいところです。 祖母山頂の石祠から南へ進みます。すぐに急斜面が待っており、ハシゴや岩角、灌木などを手がかりに下ると、スズタケの切り分け道となります。小さな起伏をいくつか越えると、黒金山尾根からのルートが登ってきます。天狗岩の背後の草付きのピークは、ウバダケニンジン、イワカガミ、マンネンスギなどの群落で、天狗岩の頭への踏み分け道があります。再びスズタケの中に入り、烏帽子岩の後ろを巻いてひと登りすれば障子岳です。この間、東の大分側が急斜、西の宮崎側が緩斜という山群の特色を感じることができるでしょう。 障子岳の最高点は縦走路から南西に少し外れた場所にあり、熊野社が立っています。親父岳への切り分け道も見られます。縦走路は障子岳から南東に方向を変えているので、迷わないように注意が必要です。特に傾山方面から来た場合、視界が悪い時などに最高点から親父岳に入り込んでしまうことがあるので気をつけましょう。小さな岩場を下ると、ほどなく土呂久方面への道が右に分かれ、樹林の中のほとんど上下のない道を進むと古祖母山に到着します。あまり苦労せずに山頂に到達できるでしょう。山頂は比較的平らで、南北の2峰から成り、三角点は南峰にあります。 尾平越へは長い下りが続きます。北峰から東にスズタケの急斜面を下り、原生林の中にアケボノツツジが目立ちます。ほどなく左手に視界が開け、祖母山が手に取るように見えるようになります。さらに、うんざりするような下降が続き、鞍部に出てほっとするものの、尾平越まではさらにふたつの小ピークを越える必要があります。このあたり、右手の中野内側の谷間に水場があり、狭いが小広場もあります。また、左手には水場を経て西ショウドウ谷から尾平へ下れる道もあります。水はこのあたりで補給しておきたいところです。なお、祖母山からこれまでの間の水場は、天狗岩の直下および障子岩の下から土呂久側へ少し下ったところにもあります。 小さいながら急なピークを越すと尾平越に到着します。これは縦走路中の最低鞍部で、直下にトンネルが通っています。車道に下る場合は、北の大分県側、または南の宮崎県側のトンネル北口に向かいます。先の西ショウドウ谷の道と合わせて、尾平または中野内方面へのエスケープルートとして頭に入れておきましょう。ここが縦走の中間点となりますので、コンディションを確かめておくことが大切です。 本谷山へは原生林とスズタケの中をゆるやかに登りますが、とにかく長く、展望もあまりききません。祖母山からスタートする場合、この登りが苦しいと感じるでしょう。峠から10分くらい進むと、宮崎県側に水場があり、小広場もあります。ブナ、カエデ、ミズナラ、ヒメシャラなどの大木の下を進み、昔の野の跡に出て、スズタケ密生の急坂にかかるとすぐに三国岩に到着します。ここは展望の良い露岩で、両翼をぐっと張った祖母山を見ながらひと息入れることができます。本谷山へはあと20分ほど進むと、灌木帯となり、ヒメコマツも現れ、倒木などをまたいでいくと本谷山の山頂に到着します。木々に遮られて展望はあまりよろしくありません。 山頂から東に少し進んだところに池ノ原と呼ばれる水場がありますが、水量は少なく、渇水期には無くなることもあるので、あまりあてにできません。ここを過ぎると樹木は小さくなり、何度も小さな隆起を越えて進むことになります。高度が次第に下がり、木々が大きくなると笠松山が近づいてきます。縦走路は山頂の南側を巻いています。頂上に立ちたい場合は、西側からの踏み跡を伝って進むと良いでしょう。 九折越までは小さな起伏を繰り返しての下りですが、疲れた体には相当に長く感じるかもしれません。最初は急な下りですが、しばらくしてゆるやかな道に変わります。途中、昭和44年3月に雪の中で疲労死した2人の碑を見ることができます。松の姿が現れると、間もなくスズタケのないナラ林の丘を越えると、目の前に九折越の山小屋が見えます。傾山の雄大な岩峰の連なりが印象的です。 九折越から傾山については、傾山コースを参照してください。祖母山または傾山からの縦走の場合、必ず早朝に出発することをお勧めします。九折越小屋で時間と体力に余裕があれば、荷物をデポして傾山まで軽装で往復することもできます。 なお、祖母山〜九折越間の縦走路は、長年スズタケにより荒れ放題でしたが、現在は切り開き整備され、これまでに比べて快適で安全な縦走が可能になっています。