【大分県】の登山コースガイド

大分県

検索結果27件中

1-20件

-

牧ノ戸峠から久住山へ

- 日帰り

- 5時間15分

- 12.4km

牧ノ戸峠から久住山へ

- 日帰り

- 5時間15分

- 12.4km

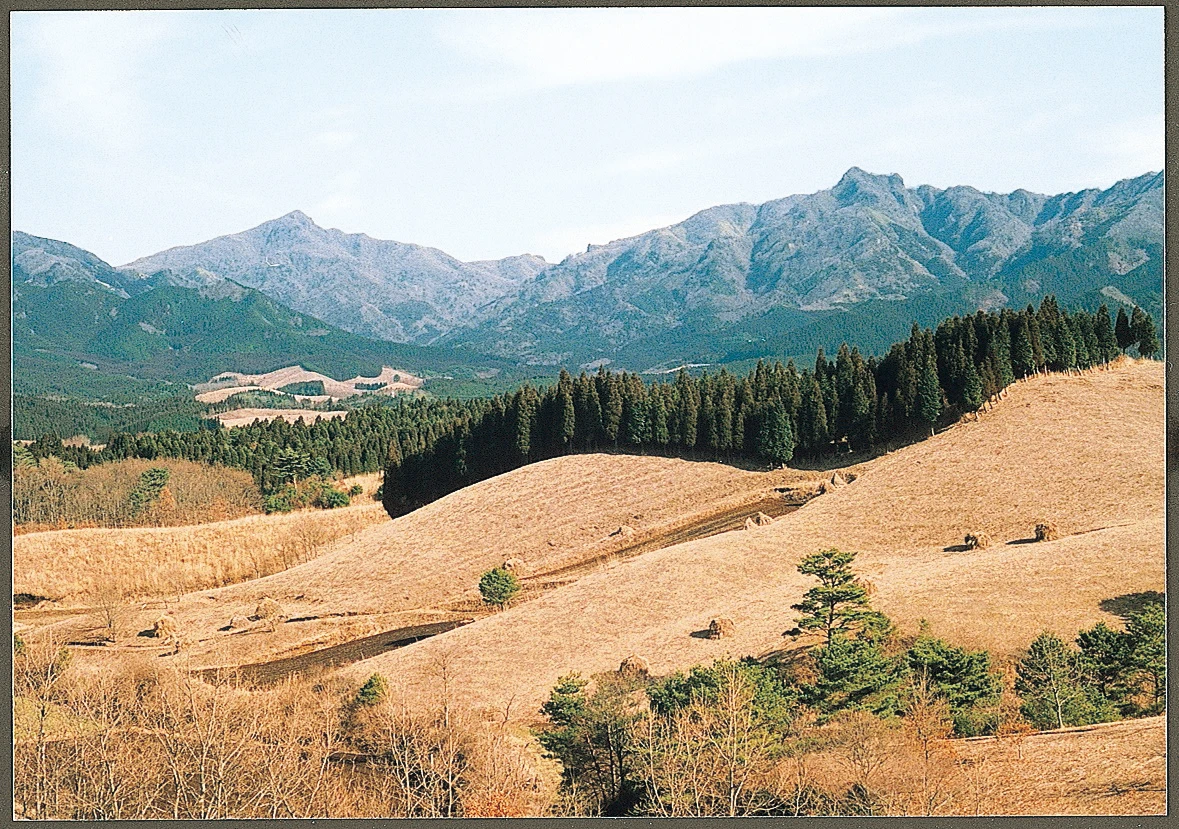

やまなみハイウェイの最高所の牧ノ戸峠が登山口。公共交通機関のバスや、マイカーなどで峠までやってきます。レストハウスや駐車場があります。コンクリートの遊歩道を登ると休憩舎のある展望所、右折し木道階段を登ると二つ目の展望所があります。ここから、南には阿蘇五岳、西には雲仙普賢岳や福岡の山々、九重西部の山々、由布・鶴見、これから登る九重山群の主要山岳が望めます。 岩がちなルートを進むと、左手に沓掛山のピーク。かつて修行僧が草鞋をかけて休んだとか。ハシゴや階段を使い、下っていきます。登りと下りの専用ルートがあり、一方通行になっています。 ミヤマキリシマやアセビの間のなだらかな尾根が続き、ひと登りで標高1530mの尾根、広場となり休憩ポイントになっています。 さらに緩やかな尾根を登り、尾根の左をトラバースすると扇ヶ鼻分岐。左折し、西千里ヶ浜を進みます。左手に池塘があり、星生山と肥前ヶ城の間の広い窪地のようなところです。目の前に星生崎の岩塊が見えるようになると、ルートはその南面を巻くように登り、峠を越えて下っていきます。広場があり、久住山避難小屋、携帯トイレ専用ブース、バイオトイレ(寄付金必要)があります。バイオトイレはバイオが活動しない冬期は閉鎖となります。 広場から50m東へ進むと久住分れに到着です。それぞれ星生山、北千里ヶ浜、中岳、久住山、西千里ヶ浜方面への分岐となっています。正面のガレ場を登り、空池の縁まで行き、ガレ場を右に時計回りに登ると、1等三角点のある久住山の山頂に到着します。 眺望は抜群です。南面の久住高原には松並木のルートが望め、江戸時代に肥後の殿様が参勤交代で江戸まで歩いた道も見えます。 阿蘇山、祖母山がさえぎるものもなく高く見え、遠くは四国の石鎚山系や、北九州の山々も見えます。 眺望を楽しんだら、往路を扇ヶ鼻分岐まで引き返し、右の牧ノ戸方面ではなく、直進してミヤマキリシマ群落のある扇ヶ鼻に登ります。そのまま西進して小灌木の林を下ると、ササ原に出て、分岐、300m程直進すると岩井川岳です。 分岐まで戻り、西へ進み灌木とササ原の斜面を下り、しだいに植林地となると登山道が林道になります。約1.5km程、林道を歩くとやまなみハイウェイに出ます。路肩を500m程ほど歩くと、左手に久住高原ロードパークのゲート、右手に駐車場があります。駐車場から瀬の本高原へは、遊歩道を歩きます。やまなみハイウェイの最高所の牧ノ戸峠が登山口。公共交通機関のバスや、マイカーなどで峠までやってきます。レストハウスや駐車場があります。コンクリートの遊歩道を登ると休憩舎のある展望所、右折し木道階段を登ると二つ目の展望所があります。ここから、南には阿蘇五岳、西には雲仙普賢岳や福岡の山々、九重西部の山々、由布・鶴見、これから登る九重山群の主要山岳が望めます。 岩がちなルートを進むと、左手に沓掛山のピーク。かつて修行僧が草鞋をかけて休んだとか。ハシゴや階段を使い、下っていきます。登りと下りの専用ルートがあり、一方通行になっています。 ミヤマキリシマやアセビの間のなだらかな尾根が続き、ひと登りで標高1530mの尾根、広場となり休憩ポイントになっています。 さらに緩やかな尾根を登り、尾根の左をトラバースすると扇ヶ鼻分岐。左折し、西千里ヶ浜を進みます。左手に池塘があり、星生山と肥前ヶ城の間の広い窪地のようなところです。目の前に星生崎の岩塊が見えるようになると、ルートはその南面を巻くように登り、峠を越えて下っていきます。広場があり、久住山避難小屋、携帯トイレ専用ブース、バイオトイレ(寄付金必要)があります。バイオトイレはバイオが活動しない冬期は閉鎖となります。 広場から50m東へ進むと久住分れに到着です。それぞれ星生山、北千里ヶ浜、中岳、久住山、西千里ヶ浜方面への分岐となっています。正面のガレ場を登り、空池の縁まで行き、ガレ場を右に時計回りに登ると、1等三角点のある久住山の山頂に到着します。 眺望は抜群です。南面の久住高原には松並木のルートが望め、江戸時代に肥後の殿様が参勤交代で江戸まで歩いた道も見えます。 阿蘇山、祖母山がさえぎるものもなく高く見え、遠くは四国の石鎚山系や、北九州の山々も見えます。 眺望を楽しんだら、往路を扇ヶ鼻分岐まで引き返し、右の牧ノ戸方面ではなく、直進してミヤマキリシマ群落のある扇ヶ鼻に登ります。そのまま西進して小灌木の林を下ると、ササ原に出て、分岐、300m程直進すると岩井川岳です。 分岐まで戻り、西へ進み灌木とササ原の斜面を下り、しだいに植林地となると登山道が林道になります。約1.5km程、林道を歩くとやまなみハイウェイに出ます。路肩を500m程ほど歩くと、左手に久住高原ロードパークのゲート、右手に駐車場があります。駐車場から瀬の本高原へは、遊歩道を歩きます。 -

長者原から久住山、中岳、稲星山へ

- 日帰り

- 7時間10分

- 13.5km

長者原から久住山、中岳、稲星山へ

- 日帰り

- 7時間10分

- 13.5km

スタートの長者原の白水川にかかる橋横に「九重地蔵」があり、登山口となっていて、登山届ポストもあります。橋を渡り、通称「鉱山道路」を歩いてゲートを越えて進み、砂防ダムの先より左手の尾根道へ入ります。アセビやササ原の道を登ると、また鉱山道路に合流し、10分ほど歩いて左手の涸沢を渡ります。峠に向けてガレた道を登ると諏蛾守越に着きます。すがもり越避難小屋があり、休憩できます。ここは、三俣山、北千里ヶ浜、坊ガツルへのルートの分岐点となっています。霧が発生しやすく道がわかりにくいところなので、鐘が設置されています。 峠を東へ下ると分岐があります。左へ進むと坊ガツルの法華院温泉山荘へ、右に進むと久住分れへ登れます。右へとり南へ進むと、そこは荒涼とした砂礫の北千里ヶ浜。右手には硫黄山がゴウゴウと噴気をあげています。左手には、昭和37年の冬に低体温症で亡くなった7名の登山者の慰霊碑があります。霧が深くルートを失いやすいですが、大きなケルンが導いてくれます。平坦な浜から次第に急坂になり、斜面を登ると久住分れの峠です。 正面のガレ場を登り、空池の縁まで行き、ガレ場を右に時計回りに登ると、1等三角点のある久住山の山頂に到着します。 空池の縁まで戻り、分岐で左折せずそのまま直進し、ガラガラとした天狗ヶ城の南西尾根を登るとすぐに頂です。 岩の間を下り、北面をトラバースし鞍部へ、また岩のゴロゴロした斜面を登ると九州本土最高峰の中岳の頂です。ここはさらに狭い岩の峰で、眼下には、満々と水を貯めた御池があります、かつてはこの中岳と御池は信仰の対象となっていました。 南へ緩やかな尾根を少し下り、急峻な坂になるとハシゴがあります。また緩やかになると東千里ヶ浜に下りつき、分岐。直進し、砂礫の道を登ると稲星山に到着です。大きな山でどっしりとした山容で、九重山群のほかの山と異なり、山頂部は広い砂礫です。頂には岩の塊と稲星石仏があり、信仰の名残りを感じることができます。 西へ下ると、久住山との鞍部、神明水と呼ばれる水場があります。ミヤマキリシマ群落の南斜面を下ると、ジグザグの七曲りを経て、猪鹿狼寺本堂跡、ここも水場があります。かつて猪鹿狼寺の上宮は中岳にありました。 あとは林道と久住高原ロードパークのトンネルをくぐり、牧野道を歩くと南登山口にたどり着きます。スタートの長者原の白水川にかかる橋横に「九重地蔵」があり、登山口となっていて、登山届ポストもあります。橋を渡り、通称「鉱山道路」を歩いてゲートを越えて進み、砂防ダムの先より左手の尾根道へ入ります。アセビやササ原の道を登ると、また鉱山道路に合流し、10分ほど歩いて左手の涸沢を渡ります。峠に向けてガレた道を登ると諏蛾守越に着きます。すがもり越避難小屋があり、休憩できます。ここは、三俣山、北千里ヶ浜、坊ガツルへのルートの分岐点となっています。霧が発生しやすく道がわかりにくいところなので、鐘が設置されています。 峠を東へ下ると分岐があります。左へ進むと坊ガツルの法華院温泉山荘へ、右に進むと久住分れへ登れます。右へとり南へ進むと、そこは荒涼とした砂礫の北千里ヶ浜。右手には硫黄山がゴウゴウと噴気をあげています。左手には、昭和37年の冬に低体温症で亡くなった7名の登山者の慰霊碑があります。霧が深くルートを失いやすいですが、大きなケルンが導いてくれます。平坦な浜から次第に急坂になり、斜面を登ると久住分れの峠です。 正面のガレ場を登り、空池の縁まで行き、ガレ場を右に時計回りに登ると、1等三角点のある久住山の山頂に到着します。 空池の縁まで戻り、分岐で左折せずそのまま直進し、ガラガラとした天狗ヶ城の南西尾根を登るとすぐに頂です。 岩の間を下り、北面をトラバースし鞍部へ、また岩のゴロゴロした斜面を登ると九州本土最高峰の中岳の頂です。ここはさらに狭い岩の峰で、眼下には、満々と水を貯めた御池があります、かつてはこの中岳と御池は信仰の対象となっていました。 南へ緩やかな尾根を少し下り、急峻な坂になるとハシゴがあります。また緩やかになると東千里ヶ浜に下りつき、分岐。直進し、砂礫の道を登ると稲星山に到着です。大きな山でどっしりとした山容で、九重山群のほかの山と異なり、山頂部は広い砂礫です。頂には岩の塊と稲星石仏があり、信仰の名残りを感じることができます。 西へ下ると、久住山との鞍部、神明水と呼ばれる水場があります。ミヤマキリシマ群落の南斜面を下ると、ジグザグの七曲りを経て、猪鹿狼寺本堂跡、ここも水場があります。かつて猪鹿狼寺の上宮は中岳にありました。 あとは林道と久住高原ロードパークのトンネルをくぐり、牧野道を歩くと南登山口にたどり着きます。 -

大曲から三俣山へ

- 日帰り

- 4時間35分

- 6.9km

大曲から三俣山へ

- 日帰り

- 4時間35分

- 6.9km

飯田高原から九重山群を眺めると、一番大きくどっしりと見えるのが三俣山です。複式鐘状火山で、西峰、主峰、北峰、南峰(東峰)と4つの峰からなり、どこから見ても三つの峰が見えます。また、側火山の指山もあります。指山には自然観察路があり、山麓を回ることができます。 やまなみハイウェイのヘアピンカーブ、通称大曲が登山口です。このカーブの内側に駐車場があり、10台程の駐車が可能です。 通行する車に注意して、やまなみハイウェイを渡り、登山届ポストのある道へと入ります。涸沢にハシゴを使って下り、またハシゴを登り返し、滑りやすい急坂を登ると、鉱山道路に出ます。 そのまま、鉱山道路を歩くと、左手より長者原からの登山道が合流します。10分ほど歩いて左手の涸沢を渡り、峠に向けてガレた道を登ると諏蛾守越に着きます。すがもり越避難小屋があり、休憩出来ます。ここは、いくつかのルートの分岐点となっており、右手には噴気を上げる硫黄山が見えます。 三俣山へは、避難小屋の正面より三俣山西峰の南斜面を右上に登り、西峰の東稜線に出たら左へルートを取ります。やがて分岐があり、左は西峰を経由するルート、右は西峰の東斜面をトラバースするルートです。どちらも西峰の北で合流し、主峰との鞍部に下って行きます。鞍部から登り返して北方向に行くと三俣山主峰です。360度の眺望が望めます。 主峰と北峰の間には大鍋、小鍋といわれる火口跡があります。主峰の北へと下っていくと、大鍋の縁で北峰と鞍部へ下り着きます。登り返すと北峰の山頂、そのまま進むとガレた小鍋の縁に出るので、ロープや岩をもちながら時計回りに進み登り返すと南峰、西へ進めば主峰に戻ることができます。大鍋、小鍋には、シャクナゲ群落やドウダンツツジも多く、花の時期や紅葉のシーズンは、素晴らしいです。下山は、主峰から往路を戻りますが、南峰から東に急坂を下ると坊ガツルに下ることもできます。三俣山の頂上付近は、主な4峰以外にも同じような丸いピークがあり、道も多く、霧が出た時や積雪期は、ルートを失いやすいので注意が必要です。飯田高原から九重山群を眺めると、一番大きくどっしりと見えるのが三俣山です。複式鐘状火山で、西峰、主峰、北峰、南峰(東峰)と4つの峰からなり、どこから見ても三つの峰が見えます。また、側火山の指山もあります。指山には自然観察路があり、山麓を回ることができます。 やまなみハイウェイのヘアピンカーブ、通称大曲が登山口です。このカーブの内側に駐車場があり、10台程の駐車が可能です。 通行する車に注意して、やまなみハイウェイを渡り、登山届ポストのある道へと入ります。涸沢にハシゴを使って下り、またハシゴを登り返し、滑りやすい急坂を登ると、鉱山道路に出ます。 そのまま、鉱山道路を歩くと、左手より長者原からの登山道が合流します。10分ほど歩いて左手の涸沢を渡り、峠に向けてガレた道を登ると諏蛾守越に着きます。すがもり越避難小屋があり、休憩出来ます。ここは、いくつかのルートの分岐点となっており、右手には噴気を上げる硫黄山が見えます。 三俣山へは、避難小屋の正面より三俣山西峰の南斜面を右上に登り、西峰の東稜線に出たら左へルートを取ります。やがて分岐があり、左は西峰を経由するルート、右は西峰の東斜面をトラバースするルートです。どちらも西峰の北で合流し、主峰との鞍部に下って行きます。鞍部から登り返して北方向に行くと三俣山主峰です。360度の眺望が望めます。 主峰と北峰の間には大鍋、小鍋といわれる火口跡があります。主峰の北へと下っていくと、大鍋の縁で北峰と鞍部へ下り着きます。登り返すと北峰の山頂、そのまま進むとガレた小鍋の縁に出るので、ロープや岩をもちながら時計回りに進み登り返すと南峰、西へ進めば主峰に戻ることができます。大鍋、小鍋には、シャクナゲ群落やドウダンツツジも多く、花の時期や紅葉のシーズンは、素晴らしいです。下山は、主峰から往路を戻りますが、南峰から東に急坂を下ると坊ガツルに下ることもできます。三俣山の頂上付近は、主な4峰以外にも同じような丸いピークがあり、道も多く、霧が出た時や積雪期は、ルートを失いやすいので注意が必要です。 -

法華院温泉山荘から大船山へ

- 1泊2日

- 9時間0分

- 16.3km

法華院温泉山荘から大船山へ

- 1泊2日

- 9時間0分

- 16.3km

大船山から北大船山、平治岳にかけてはミヤマキリシマの大群落があり6月の花の時期は、山全体がピンクに染まります。このミヤマキリシマの大群落は国指定の天然記念物になっています。 登山口の長者原から坊ガツルへの登山ルートは、九州自然歩道にもなっています。長者原のガイド犬平治号の記念像前から白水川にかかる橋を渡り、ラムサール条約登録湿地のタデ原の木道を歩き、広葉樹の林に入ります。 ベンチのある休憩所を過ぎると傾斜が増し、一度涸沢を横断します。この場所は、雨後は落石などに注意が必要です。次第に長者原方面の視界が開けてくると、ミヤマキリシマ群落のある雨ヶ池です。雨が降ると池になります。木道を歩き、ひと登りで坊ガツルとの分水嶺の雨ヶ池越に到着。坊ガツルと大船山が望めます。 登山道を下っていくと坊ガツルの草原に出ます。九州唯一の高層湿原で、泥炭層や草炭層があり貴重な湿性植物もあります。ここには、給水施設、トイレ、避難小屋などがあります。 坊ガツルのキャンプ地を通り、避難小屋の前で平治岳への分岐を左に見て、大船山の斜面を登ります。広葉樹の林を登り、徐々にミヤマキリシマが増えてくると段原の鞍部に到着です。 南東に尾根を登っていき途中の小岩場を越えて、ガレ場を登ると大船山に登り着きます。ここも眺望が良く、特に九重山群の西の山々、中岳や久住山、三俣山が素晴らしいです。また東側の山頂直下には御池があり、ここにも水が満々とたまっています。 往路を坊ガツルまで下り、橋を二度渡り南方向へ木道を歩くと、法華院温泉山荘に到着です。標高1303mに位置し、九州では最高所にある温泉山荘です。「法華院」という名は、九重山法華院白水寺という寺に由来します。温泉入浴と宿泊ができますが、初日に大船山往復が難しい場合は、初日は法華院温泉山荘まで、二日目に身軽な装備で大船山を往復してもよいでしょう。 翌朝、山荘の西側から沢の右岸を登り、ガレ場を越えると砂浜の北千里ヶ浜へと上がります。砂浜が南に屈曲するところに分岐があり、左へ進みます。右は、諏蛾守越へのルートです。 また屈曲部の左手の丘には、中宮跡があります。右手に硫黄山の噴気、左手に登山者の慰霊碑を見つつ進むと、平坦な浜から次第に急坂になり、斜面を登ると久住分れの峠です。あとは、西に向かい牧ノ戸峠へと下山します。ここからの詳細は、牧ノ戸峠から久住山へ(コースガイド)を参照ください。大船山から北大船山、平治岳にかけてはミヤマキリシマの大群落があり6月の花の時期は、山全体がピンクに染まります。このミヤマキリシマの大群落は国指定の天然記念物になっています。 登山口の長者原から坊ガツルへの登山ルートは、九州自然歩道にもなっています。長者原のガイド犬平治号の記念像前から白水川にかかる橋を渡り、ラムサール条約登録湿地のタデ原の木道を歩き、広葉樹の林に入ります。 ベンチのある休憩所を過ぎると傾斜が増し、一度涸沢を横断します。この場所は、雨後は落石などに注意が必要です。次第に長者原方面の視界が開けてくると、ミヤマキリシマ群落のある雨ヶ池です。雨が降ると池になります。木道を歩き、ひと登りで坊ガツルとの分水嶺の雨ヶ池越に到着。坊ガツルと大船山が望めます。 登山道を下っていくと坊ガツルの草原に出ます。九州唯一の高層湿原で、泥炭層や草炭層があり貴重な湿性植物もあります。ここには、給水施設、トイレ、避難小屋などがあります。 坊ガツルのキャンプ地を通り、避難小屋の前で平治岳への分岐を左に見て、大船山の斜面を登ります。広葉樹の林を登り、徐々にミヤマキリシマが増えてくると段原の鞍部に到着です。 南東に尾根を登っていき途中の小岩場を越えて、ガレ場を登ると大船山に登り着きます。ここも眺望が良く、特に九重山群の西の山々、中岳や久住山、三俣山が素晴らしいです。また東側の山頂直下には御池があり、ここにも水が満々とたまっています。 往路を坊ガツルまで下り、橋を二度渡り南方向へ木道を歩くと、法華院温泉山荘に到着です。標高1303mに位置し、九州では最高所にある温泉山荘です。「法華院」という名は、九重山法華院白水寺という寺に由来します。温泉入浴と宿泊ができますが、初日に大船山往復が難しい場合は、初日は法華院温泉山荘まで、二日目に身軽な装備で大船山を往復してもよいでしょう。 翌朝、山荘の西側から沢の右岸を登り、ガレ場を越えると砂浜の北千里ヶ浜へと上がります。砂浜が南に屈曲するところに分岐があり、左へ進みます。右は、諏蛾守越へのルートです。 また屈曲部の左手の丘には、中宮跡があります。右手に硫黄山の噴気、左手に登山者の慰霊碑を見つつ進むと、平坦な浜から次第に急坂になり、斜面を登ると久住分れの峠です。あとは、西に向かい牧ノ戸峠へと下山します。ここからの詳細は、牧ノ戸峠から久住山へ(コースガイド)を参照ください。 -

男池から平治岳へ

- 日帰り

- 4時間50分

- 7.5km

男池から平治岳へ

- 日帰り

- 4時間50分

- 7.5km

登山口の男池までは公共交通機関がないので、マイカーかタクシーを利用します。この男池湧水群は名水百選に選定されています。 美化清掃協力金(100円)を払って男池園地に入り、遊歩道を歩き橋を渡ると、分岐があります。どちらも登山ルートですが、左ルートへ進んで男池の湧水を汲んで行きましょう。まもなく男池、こんこんと湧く名水の湧出量は日量2万トンともいわれています。 東側から池の裏側に回り込み散策道を歩くと、先の分岐からの右ルートと合流します。次第に谷が狭まってきて牧野柵を越えると、かくし水です。左手の小沢より水が涌き出ています。 少し沢沿いの道を進み、谷の中の小尾根を登ります。傾斜が緩やかになり、峠を越えて20m程降りると、ソババッケの窪地です。ソバ畑に由来する地名で、分岐があります。直進すると風穴から黒岳へ、右折すると大戸越から平治岳へのルートです。 右折し、谷筋が次第に狭まり、ガレた石ころルートが緩やかになると大戸越に出ます。正面には、坊ガツルを挟んで三俣山、右手には平治岳南峰が見え、ミヤマキリシマのシーズンは、ピンクの絨毯となります。花のシーズンは登山者が多いので、この南斜面は登りルートと下りルートの一方通行となります。 登りルートの表示板に従って斜面をジグザグに登っていくと、南峰の岩峰です。やや下り気味に北東から北へと登ると平治岳の山頂に到着。ここもミヤマキリシマ群落があり、ピンクの絨毯です。 平治岳の南峰へ戻り、登りルートの西側にある下山ルートをジグザグに下ります。男池へは、往路を引き返します。登山口の男池までは公共交通機関がないので、マイカーかタクシーを利用します。この男池湧水群は名水百選に選定されています。 美化清掃協力金(100円)を払って男池園地に入り、遊歩道を歩き橋を渡ると、分岐があります。どちらも登山ルートですが、左ルートへ進んで男池の湧水を汲んで行きましょう。まもなく男池、こんこんと湧く名水の湧出量は日量2万トンともいわれています。 東側から池の裏側に回り込み散策道を歩くと、先の分岐からの右ルートと合流します。次第に谷が狭まってきて牧野柵を越えると、かくし水です。左手の小沢より水が涌き出ています。 少し沢沿いの道を進み、谷の中の小尾根を登ります。傾斜が緩やかになり、峠を越えて20m程降りると、ソババッケの窪地です。ソバ畑に由来する地名で、分岐があります。直進すると風穴から黒岳へ、右折すると大戸越から平治岳へのルートです。 右折し、谷筋が次第に狭まり、ガレた石ころルートが緩やかになると大戸越に出ます。正面には、坊ガツルを挟んで三俣山、右手には平治岳南峰が見え、ミヤマキリシマのシーズンは、ピンクの絨毯となります。花のシーズンは登山者が多いので、この南斜面は登りルートと下りルートの一方通行となります。 登りルートの表示板に従って斜面をジグザグに登っていくと、南峰の岩峰です。やや下り気味に北東から北へと登ると平治岳の山頂に到着。ここもミヤマキリシマ群落があり、ピンクの絨毯です。 平治岳の南峰へ戻り、登りルートの西側にある下山ルートをジグザグに下ります。男池へは、往路を引き返します。 -

男池から黒岳へ

- 日帰り

- 6時間30分

- 7.7km

男池から黒岳へ

- 日帰り

- 6時間30分

- 7.7km

男池が今回のコースの登山口です。男池は九重連山の水が伏流となって、毎分14トン、1日に約2万トンの水を湧出しています。環境省の「日本名水百選」や大分県の「豊の国名水15選」に選定され、阿蘇野川の源流になっています。また黒岳の原生林は環境省の「日本の自然百選」にも選ばれています。 ソババッケまでは、男池から平治岳へ(コースガイド)を参照ください。ソババッケの分岐を直進し、黒岳と大船山の間の谷沿いを進みます。次第に岩の積み重ったところを越えるようになると風穴があります。天然の氷穴で、夏でも氷が発達し、かつては冷蔵庫として養蚕の蚕種の保存に使われていました。 左手の固定ロープのルートを落石に注意しながら登ると、シャクナゲ平の休憩地、さらに登ると天狗分れの分岐、左は高塚山、右は天狗岩です。 黒岳は九重では珍しく原生林に覆われていて、火山の岩塊の上に樹木が茂っています。ただし天狗岩は、岩塊のみの頂です。右折して天狗岩を往復します。頂の直近は大岩を登ったり下ったりするので、慎重に進みます。引き返して、黒岳最高峰の高塚山へ、この場所は岩とミヤマキリシマ群落のピークです。一般の登山客や体力に自信のない方は、ここより往路を引き返します。 高塚山から前岳への縦走路は、苔むした岩や、鬱蒼とした樹林帯の登り下りが多いので、滑落や転落に注意が必要です。小灌木などを手掛かりに下って行き、登り返すと上台、下って上台うつし、登り返して、前岳に到着です。 大きな登り下りのルートの途中には、いくつものアップダウンがあり、まるで富士山の樹海同様の迷路です。ルートを見失わないように注意が必要です。 前岳から小さなアップダウンを繰り返しながら下っていくと、仙人岩の難所です。固定ロープで通過し、どんどん下ると分岐があります。右は黒嶽荘、左は白泉荘へと下れます。どちらも大差ない時間で、白水鉱泉(黒嶽荘、白泉荘)に降りつきます。白水鉱泉は日本では珍しい単純二酸化炭素泉で、源泉温度は約8度。いくつかの効能があり、ラムネ水とも呼ばれます。男池が今回のコースの登山口です。男池は九重連山の水が伏流となって、毎分14トン、1日に約2万トンの水を湧出しています。環境省の「日本名水百選」や大分県の「豊の国名水15選」に選定され、阿蘇野川の源流になっています。また黒岳の原生林は環境省の「日本の自然百選」にも選ばれています。 ソババッケまでは、男池から平治岳へ(コースガイド)を参照ください。ソババッケの分岐を直進し、黒岳と大船山の間の谷沿いを進みます。次第に岩の積み重ったところを越えるようになると風穴があります。天然の氷穴で、夏でも氷が発達し、かつては冷蔵庫として養蚕の蚕種の保存に使われていました。 左手の固定ロープのルートを落石に注意しながら登ると、シャクナゲ平の休憩地、さらに登ると天狗分れの分岐、左は高塚山、右は天狗岩です。 黒岳は九重では珍しく原生林に覆われていて、火山の岩塊の上に樹木が茂っています。ただし天狗岩は、岩塊のみの頂です。右折して天狗岩を往復します。頂の直近は大岩を登ったり下ったりするので、慎重に進みます。引き返して、黒岳最高峰の高塚山へ、この場所は岩とミヤマキリシマ群落のピークです。一般の登山客や体力に自信のない方は、ここより往路を引き返します。 高塚山から前岳への縦走路は、苔むした岩や、鬱蒼とした樹林帯の登り下りが多いので、滑落や転落に注意が必要です。小灌木などを手掛かりに下って行き、登り返すと上台、下って上台うつし、登り返して、前岳に到着です。 大きな登り下りのルートの途中には、いくつものアップダウンがあり、まるで富士山の樹海同様の迷路です。ルートを見失わないように注意が必要です。 前岳から小さなアップダウンを繰り返しながら下っていくと、仙人岩の難所です。固定ロープで通過し、どんどん下ると分岐があります。右は黒嶽荘、左は白泉荘へと下れます。どちらも大差ない時間で、白水鉱泉(黒嶽荘、白泉荘)に降りつきます。白水鉱泉は日本では珍しい単純二酸化炭素泉で、源泉温度は約8度。いくつかの効能があり、ラムネ水とも呼ばれます。 -

正面登山口から由布岳へ

- 日帰り

- 5時間20分

- 7.4km

正面登山口から由布岳へ

- 日帰り

- 5時間20分

- 7.4km

別府〜湯布院間の県道11号(通称、やまなみハイウェイ)の正面登山口から登ります。交通の便が良く、多くの路線バス、マイカーで登山口まで来ることができます。 牧野を10分ほど歩くと、広葉樹の由布鶴見自然休養林となり、トイレやベンチのある休憩所があります。小さな谷を2つ越えると合野越、別府市と由布市の境となっています。 南に見える小山は飯盛ヶ城といい、簡単に往復できます。あとは、松や灌木の道をジグザグと登るとミヤマキリシマやススキの草原となり、岩がゴロゴロとして急坂になると、由布岳の西峰と東峰の鞍部であるマタエに到着です。火口壁の南の端で風の強い場合が多いので注意が必要です。 西へクサリを使って登り、馬の背へ。一度内側へ入り、障子ヶ戸へ右手のクサリを登ります。岩がちな尾根を登ると1等三角点のある由布岳西峰です。 北へ尾根を進み、途中から右へ下り、ウバガウジ(旧火口)の鋸歯状の岩を越えたり巻いたりして、剣ヶ峰に登っていきます。さらに、岩がちな稜線を進むと分岐があります。直進すれば、東峰、左折すれば、東登山口です。直進し東峰を目指します。岩から岩へと気をつけながら、登ると由布岳東峰に到着です。西峰、東峰とも遮ることのない360度の素晴らしい眺望です。天気が良ければ、四国の山々を見ることができます。 ここから先ほどの分岐に戻り右折、東登山口を目指すか、マタエに下って往路を引き返し、正面登山口に戻ることも可能です。 固定ロープやクサリの連続する急な尾根を下り、つづら折れの道を歩くと日向岳分岐に到着します。左は東登山口へ、直進は日向岳を経由して正面登山口へ。右は日向岳によらずに正面登山口に行くことができます。直進ルートも右ルートも合流し、由布岳の南斜面のトラバース道で、由布鶴見岳自然休養林の休憩所のすぐ上に出ます。あとは、牧野を歩いて正面登山口に帰り着きます。別府〜湯布院間の県道11号(通称、やまなみハイウェイ)の正面登山口から登ります。交通の便が良く、多くの路線バス、マイカーで登山口まで来ることができます。 牧野を10分ほど歩くと、広葉樹の由布鶴見自然休養林となり、トイレやベンチのある休憩所があります。小さな谷を2つ越えると合野越、別府市と由布市の境となっています。 南に見える小山は飯盛ヶ城といい、簡単に往復できます。あとは、松や灌木の道をジグザグと登るとミヤマキリシマやススキの草原となり、岩がゴロゴロとして急坂になると、由布岳の西峰と東峰の鞍部であるマタエに到着です。火口壁の南の端で風の強い場合が多いので注意が必要です。 西へクサリを使って登り、馬の背へ。一度内側へ入り、障子ヶ戸へ右手のクサリを登ります。岩がちな尾根を登ると1等三角点のある由布岳西峰です。 北へ尾根を進み、途中から右へ下り、ウバガウジ(旧火口)の鋸歯状の岩を越えたり巻いたりして、剣ヶ峰に登っていきます。さらに、岩がちな稜線を進むと分岐があります。直進すれば、東峰、左折すれば、東登山口です。直進し東峰を目指します。岩から岩へと気をつけながら、登ると由布岳東峰に到着です。西峰、東峰とも遮ることのない360度の素晴らしい眺望です。天気が良ければ、四国の山々を見ることができます。 ここから先ほどの分岐に戻り右折、東登山口を目指すか、マタエに下って往路を引き返し、正面登山口に戻ることも可能です。 固定ロープやクサリの連続する急な尾根を下り、つづら折れの道を歩くと日向岳分岐に到着します。左は東登山口へ、直進は日向岳を経由して正面登山口へ。右は日向岳によらずに正面登山口に行くことができます。直進ルートも右ルートも合流し、由布岳の南斜面のトラバース道で、由布鶴見岳自然休養林の休憩所のすぐ上に出ます。あとは、牧野を歩いて正面登山口に帰り着きます。 -

別府ロープウェイ高原駅から鶴見岳へ

- 日帰り

- 1時間50分

- 5.4km

別府ロープウェイ高原駅から鶴見岳へ

- 日帰り

- 1時間50分

- 5.4km

別府ロープウェイの高原駅が登山口。交通の便がよく、路線バスも多いです。マイカーの場合は、登山者専用駐車場に駐車します。ただし駐車場は、ロープウェイの営業時間により開閉されるので、注意が必要です。4月には海抜0mから山頂まで登る「べっぷ鶴見岳一気登山大会」が開催されます。標高差1374mを一気に登るほかにはない登山大会です。 鶴見岳の山際には一気登山道があり、駐車場の西端からその道に入ります。杉の植林から竹林になり、次第に森が深くなると、御岳権現社(火男火売神社の中宮)に着きます。ここには、マイカー駐車場(参拝者駐車場)、あるいは路線バスの鳥居バス亭からも歩いて来ることができます。 御神木の夫婦杉の間の石段を登ると、左手に水が涌き出る名水があります。名水を頂き、神社で安全登山の祈願をしていきます。 左手の登山道を登ると一度林道を横断し、分岐に出ます。左は踊り石を経由して鶴見岳へ、正面は直接山頂へと登れます。正面に進み、ジグザグとつづら折れの道を登っていくと、次第に岩がちとなり、傾斜が緩んできたら鶴見岳山頂の園地に着きます。左手の遊歩道を登るとテレビ塔などがある鶴見岳の山頂です。 国東半島の山々や、大分県北部の山々、由布岳、高崎山、九重山群などが眺望できます。山頂の一角には火男火売神社の上宮があります。上宮の岩は磁石となっていて、磁石は正常に動作しません。また山頂の園地では七福神めぐりや札所めぐりができます。 遊歩道を下り、別府ロープウェイの山上駅からロープウェイで高原駅まで下ります。歩いて下る場合は、往路を引き返すか、鞍ヶ戸への縦走路を進み、鞍部の馬の背から左折して踊り石経由で下ることができます。縦走の場合は、鞍ヶ戸を越えて船底へ下り、内山へ登り返して塚原温泉を目指します。別府ロープウェイの高原駅が登山口。交通の便がよく、路線バスも多いです。マイカーの場合は、登山者専用駐車場に駐車します。ただし駐車場は、ロープウェイの営業時間により開閉されるので、注意が必要です。4月には海抜0mから山頂まで登る「べっぷ鶴見岳一気登山大会」が開催されます。標高差1374mを一気に登るほかにはない登山大会です。 鶴見岳の山際には一気登山道があり、駐車場の西端からその道に入ります。杉の植林から竹林になり、次第に森が深くなると、御岳権現社(火男火売神社の中宮)に着きます。ここには、マイカー駐車場(参拝者駐車場)、あるいは路線バスの鳥居バス亭からも歩いて来ることができます。 御神木の夫婦杉の間の石段を登ると、左手に水が涌き出る名水があります。名水を頂き、神社で安全登山の祈願をしていきます。 左手の登山道を登ると一度林道を横断し、分岐に出ます。左は踊り石を経由して鶴見岳へ、正面は直接山頂へと登れます。正面に進み、ジグザグとつづら折れの道を登っていくと、次第に岩がちとなり、傾斜が緩んできたら鶴見岳山頂の園地に着きます。左手の遊歩道を登るとテレビ塔などがある鶴見岳の山頂です。 国東半島の山々や、大分県北部の山々、由布岳、高崎山、九重山群などが眺望できます。山頂の一角には火男火売神社の上宮があります。上宮の岩は磁石となっていて、磁石は正常に動作しません。また山頂の園地では七福神めぐりや札所めぐりができます。 遊歩道を下り、別府ロープウェイの山上駅からロープウェイで高原駅まで下ります。歩いて下る場合は、往路を引き返すか、鞍ヶ戸への縦走路を進み、鞍部の馬の背から左折して踊り石経由で下ることができます。縦走の場合は、鞍ヶ戸を越えて船底へ下り、内山へ登り返して塚原温泉を目指します。 -

奉幣殿から英彦山上宮(表参道)

- 日帰り

- 2時間0分

奉幣殿から英彦山上宮(表参道)

- 日帰り

- 2時間0分

日田彦山線BRTひこぼしライン彦山駅から英彦山神宮下バス停で下車します。 参道を登って奉幣殿に到着します。この広場から階段を登ると、中岳の表参道の出だしに差し掛かります。ここでは急な石段が尾根を巻きながら登り、このコースで最も苦しい場所となります。石段の中腹には休憩舎(野鳥観察小屋)があり、縦横に枝を伸ばす杉の巨木が次々と現れるので、楽しみながら登ることができます。石段を登りつめたコルの岩場にはクサリがありますが、それほど困難な場所ではありません。尾根に上がると道は平坦になり、五合目には再建された中津宮(中宮)があります。この先、千本杉は朽ちて姿を消してしまいました。七合目の産霊社はその面影を残しています。 これより先は、中岳山頂の上宮修復工事に伴い登山道が規制されています(2022年8月から2025年12月まで)。その範囲は中岳山頂から南岳、及び北岳の間であり、北西尾根も立ち入ることができません。 上宮は江戸期の再建から200年の風雪を経ており、数年後には新たな壮観を楽しむことができることを期待しています。この措置に伴い、山頂直下のバイオトイレも使用できません。日田彦山線BRTひこぼしライン彦山駅から英彦山神宮下バス停で下車します。 参道を登って奉幣殿に到着します。この広場から階段を登ると、中岳の表参道の出だしに差し掛かります。ここでは急な石段が尾根を巻きながら登り、このコースで最も苦しい場所となります。石段の中腹には休憩舎(野鳥観察小屋)があり、縦横に枝を伸ばす杉の巨木が次々と現れるので、楽しみながら登ることができます。石段を登りつめたコルの岩場にはクサリがありますが、それほど困難な場所ではありません。尾根に上がると道は平坦になり、五合目には再建された中津宮(中宮)があります。この先、千本杉は朽ちて姿を消してしまいました。七合目の産霊社はその面影を残しています。 これより先は、中岳山頂の上宮修復工事に伴い登山道が規制されています(2022年8月から2025年12月まで)。その範囲は中岳山頂から南岳、及び北岳の間であり、北西尾根も立ち入ることができません。 上宮は江戸期の再建から200年の風雪を経ており、数年後には新たな壮観を楽しむことができることを期待しています。この措置に伴い、山頂直下のバイオトイレも使用できません。 -

奉幣殿から三呼峠を経て南岳

- 日帰り

- 2時間25分

奉幣殿から三呼峠を経て南岳

- 日帰り

- 2時間25分

表参道の尾根の裾をたどるような道で、尾根と谷が織り成す複雑な地形の中に、英彦山の自然の奥深さを感じることができるコースです。 前記の奉幣殿から一段上ったところから右へ分かれる道に入ります。ほぼ平坦に続く道は、杉林の中を進み、九大生物学研究所、次いで学問社の道と合流し、さらに虚空蔵口を経て奉幣殿から900m地点で玉屋神社への道が分岐します。左に上がるとすぐに梵字岩の登り口があり、岩壁に阿弥陀仏など三仏の梵字が残っています。尾根を回り込むと、弘法大師伝説のある苔むした衣ヶ池があります。四王寺谷の分岐を過ぎ、谷沿いを登って三呼峠のコルを越えると、鬼杉から上がってきた道と合流し、南岳に向かう道となります。 標識のある岩稜を左に行き、ひとしきり急登すると材木岩に出ます。鬼が放置したという伝説のある、柱状節理の岩が積み重なるところです。石段で越えると尾根に出て、正面に岩場が現れます。岩場にはクサリがあり、三点支持で登り、クサリは補助的に使うのが安全です。さらにこの上にもクサリ場があり(右に分かれる道は、岩場を避けて大きく回り込んで南岳の北側に出ます)、越えればまもなく南岳山頂に到着します。 また、玉屋神社を経由し鬼杉への道は、静寂境を進みます。英彦山信仰の原点といわれる玉屋神社は、岩壁に一体化した社で、鬼杉は樹齢1200年の国の天然記念物です。表参道の尾根の裾をたどるような道で、尾根と谷が織り成す複雑な地形の中に、英彦山の自然の奥深さを感じることができるコースです。 前記の奉幣殿から一段上ったところから右へ分かれる道に入ります。ほぼ平坦に続く道は、杉林の中を進み、九大生物学研究所、次いで学問社の道と合流し、さらに虚空蔵口を経て奉幣殿から900m地点で玉屋神社への道が分岐します。左に上がるとすぐに梵字岩の登り口があり、岩壁に阿弥陀仏など三仏の梵字が残っています。尾根を回り込むと、弘法大師伝説のある苔むした衣ヶ池があります。四王寺谷の分岐を過ぎ、谷沿いを登って三呼峠のコルを越えると、鬼杉から上がってきた道と合流し、南岳に向かう道となります。 標識のある岩稜を左に行き、ひとしきり急登すると材木岩に出ます。鬼が放置したという伝説のある、柱状節理の岩が積み重なるところです。石段で越えると尾根に出て、正面に岩場が現れます。岩場にはクサリがあり、三点支持で登り、クサリは補助的に使うのが安全です。さらにこの上にもクサリ場があり(右に分かれる道は、岩場を避けて大きく回り込んで南岳の北側に出ます)、越えればまもなく南岳山頂に到着します。 また、玉屋神社を経由し鬼杉への道は、静寂境を進みます。英彦山信仰の原点といわれる玉屋神社は、岩壁に一体化した社で、鬼杉は樹齢1200年の国の天然記念物です。 -

高住神社から北岳を経て中岳

- 日帰り

- 1時間35分

高住神社から北岳を経て中岳

- 日帰り

- 1時間35分

神宮下から英彦山野営場を通って豊前坊まで行くと、北岳の登山口になります。 バス停から登り始め、石段を上って高住神社に出て、境内を抜けるところから登山道が始まります。北岳まで400mの高度差を一気に登るような道は急峻ですが、この山域で自然林が最も豊かなコースです。自然石の階段は、ブナやミズナラの美しい林を通り抜けていきます。 道は広い斜面の中をジグザグに進んで尾根に迫り、逆鉾岩や屹立する大岩が現れ、英彦山的景観の片鱗を見ることができます。尾根に上がったところに望雲台の案内標識があります。 石段の道を登り、新しい木製の階段を上がると、峠と呼ばれる台地に出て耶馬溪方面が一望できます。ここでひと息入れ、北岳まで約100mの高度を登ることになります。 最後の登りはクサリ場を交えた急登が続きますが、振り返れば鷹ノ巣の岩峰の眺望が開けています。傾斜がゆるくなると山頂で、祠のある広場に出ます。 北岳から中岳までは約1kmで、この間には見事なブナ林が広がります。ゆるい下りを終え、平坦な尾根を歩きます。中岳の登りはクサリ場も出てきますが、登れば休憩所のある広場で中岳はすぐ頭上にあります。なお、北岳から中岳にかけては、上宮修復に伴う登山道規制(2022年8月から2025年12月まで)のため、立ち入り禁止となっています。神宮下から英彦山野営場を通って豊前坊まで行くと、北岳の登山口になります。 バス停から登り始め、石段を上って高住神社に出て、境内を抜けるところから登山道が始まります。北岳まで400mの高度差を一気に登るような道は急峻ですが、この山域で自然林が最も豊かなコースです。自然石の階段は、ブナやミズナラの美しい林を通り抜けていきます。 道は広い斜面の中をジグザグに進んで尾根に迫り、逆鉾岩や屹立する大岩が現れ、英彦山的景観の片鱗を見ることができます。尾根に上がったところに望雲台の案内標識があります。 石段の道を登り、新しい木製の階段を上がると、峠と呼ばれる台地に出て耶馬溪方面が一望できます。ここでひと息入れ、北岳まで約100mの高度を登ることになります。 最後の登りはクサリ場を交えた急登が続きますが、振り返れば鷹ノ巣の岩峰の眺望が開けています。傾斜がゆるくなると山頂で、祠のある広場に出ます。 北岳から中岳までは約1kmで、この間には見事なブナ林が広がります。ゆるい下りを終え、平坦な尾根を歩きます。中岳の登りはクサリ場も出てきますが、登れば休憩所のある広場で中岳はすぐ頭上にあります。なお、北岳から中岳にかけては、上宮修復に伴う登山道規制(2022年8月から2025年12月まで)のため、立ち入り禁止となっています。 -

うぐいす谷から犬ヶ岳

- 日帰り

- 3時間0分

うぐいす谷から犬ヶ岳

- 日帰り

- 3時間0分

JR日豊本線宇島駅からバスで求菩提資料館前終点下車後、岩岳川の橋を渡って求菩提資料館の下を行くと駐車場があり、きれいなトイレも設置されています。ここが実質的な登山口となります。すぐに道が二つに分かれており、右は橋を渡って恐渕へ行きます。左の林道を登り20分ほどで道が分かれ、右に下り、さらに進んで砂防堤付近で林道は終わります。 登山道は涸谷を渡って尾根に取り付き、植林の中を急登して経読林道に上がります。林道を右に進むと、2つ目の谷が笈吊峠への登り口で、案内板が立っています。流れに沿ったきれいな林の中を登り、峠に出ます。東は茶臼岳から経読岳へ、南は中津市耶馬渓へ下る道があり、南側がわずかに開けて、耶馬渓の山々が垣間見られます。峠から西へ5分ほど進むと笈吊岩があり、ルートは右へ延びて、岩の上部に出ることができます。(山伏が背中の笈を吊り下ろしたという場所で、高さ20mの岩場にクサリが取り付けられています) 稜線上はシャクナゲの林となり、三の岳にかけて開花時には花のトンネルとなります。犬ヶ岳(カメの尾)が近くなると、岩が混じる稜線となり、東、南側の眺望が開けます。最後に急な登りを経て山頂広場に出ます。広場にはコンクリートの避難小屋があり、小屋の上は展望台になっています。 犬ヶ岳から求菩提資料館側に下る場合の恐渕コースでは、大竿峠から北側に下って経読林道に出て、少し東に進み標識に従って谷側に下ります。谷の高巻きや渡渉地点にはクサリや杭が立てられていますが、岩が濡れていたり急な下りの箇所も多いため、雨後などは十分に余裕をもって行動し、安全に下るよう配慮が必要です。JR日豊本線宇島駅からバスで求菩提資料館前終点下車後、岩岳川の橋を渡って求菩提資料館の下を行くと駐車場があり、きれいなトイレも設置されています。ここが実質的な登山口となります。すぐに道が二つに分かれており、右は橋を渡って恐渕へ行きます。左の林道を登り20分ほどで道が分かれ、右に下り、さらに進んで砂防堤付近で林道は終わります。 登山道は涸谷を渡って尾根に取り付き、植林の中を急登して経読林道に上がります。林道を右に進むと、2つ目の谷が笈吊峠への登り口で、案内板が立っています。流れに沿ったきれいな林の中を登り、峠に出ます。東は茶臼岳から経読岳へ、南は中津市耶馬渓へ下る道があり、南側がわずかに開けて、耶馬渓の山々が垣間見られます。峠から西へ5分ほど進むと笈吊岩があり、ルートは右へ延びて、岩の上部に出ることができます。(山伏が背中の笈を吊り下ろしたという場所で、高さ20mの岩場にクサリが取り付けられています) 稜線上はシャクナゲの林となり、三の岳にかけて開花時には花のトンネルとなります。犬ヶ岳(カメの尾)が近くなると、岩が混じる稜線となり、東、南側の眺望が開けます。最後に急な登りを経て山頂広場に出ます。広場にはコンクリートの避難小屋があり、小屋の上は展望台になっています。 犬ヶ岳から求菩提資料館側に下る場合の恐渕コースでは、大竿峠から北側に下って経読林道に出て、少し東に進み標識に従って谷側に下ります。谷の高巻きや渡渉地点にはクサリや杭が立てられていますが、岩が濡れていたり急な下りの箇所も多いため、雨後などは十分に余裕をもって行動し、安全に下るよう配慮が必要です。 -

野峠から犬ヶ岳

- 日帰り

- 3時間10分

野峠から犬ヶ岳

- 日帰り

- 3時間10分

英彦山と犬ヶ岳を結ぶ道路(国道500号・天狗ライン)は、豊前坊から鷹ノ巣山の裾を巻いて野峠に至ります。この峠は南の耶馬溪、北のみやこ町を結ぶ要衝であり、犬ヶ岳山地の入口にもあたります。峠には数台分の駐車スペースがあり、ベンチが設けられています。九州自然歩道もこのコースを通っており、登山道も整備されていますが、数箇所で岩稜や岩場のクサリ場があります。 犬ヶ岳までの距離は5kmを超える長距離になるため、往復する場合は十分に時間の余裕を持って臨むことをお勧めします。コース上には水場が全くないので、事前に水分をしっかり準備しておきましょう。野峠と犬ヶ岳の比高は約400mですが、小さな起伏が多いため、移り変わる林の景観を楽しみながら登ることができます。途中には説明板が設置されており、5月初旬の花の時期にはミツバツツジやシャクナゲを楽しむことができます。 途中の岩場を越えたところには鷹ノ巣山の紹介があり、振り返ると鷹ノ巣山の岩峰を仰ぎ見ることができます。一の岳に着くと、求菩提山から縦走してきた道と合流します。この地点以前に途中で分岐する登山道はありませんが、登りの場合、2番目のクサリ場を越えた先から林道に下るエスケープルート(避難路)があります。このルートを利用すると、すぐに林道に降り立ち、あとは林道と国道を歩いて1時間で野峠に戻ることができます。英彦山と犬ヶ岳を結ぶ道路(国道500号・天狗ライン)は、豊前坊から鷹ノ巣山の裾を巻いて野峠に至ります。この峠は南の耶馬溪、北のみやこ町を結ぶ要衝であり、犬ヶ岳山地の入口にもあたります。峠には数台分の駐車スペースがあり、ベンチが設けられています。九州自然歩道もこのコースを通っており、登山道も整備されていますが、数箇所で岩稜や岩場のクサリ場があります。 犬ヶ岳までの距離は5kmを超える長距離になるため、往復する場合は十分に時間の余裕を持って臨むことをお勧めします。コース上には水場が全くないので、事前に水分をしっかり準備しておきましょう。野峠と犬ヶ岳の比高は約400mですが、小さな起伏が多いため、移り変わる林の景観を楽しみながら登ることができます。途中には説明板が設置されており、5月初旬の花の時期にはミツバツツジやシャクナゲを楽しむことができます。 途中の岩場を越えたところには鷹ノ巣山の紹介があり、振り返ると鷹ノ巣山の岩峰を仰ぎ見ることができます。一の岳に着くと、求菩提山から縦走してきた道と合流します。この地点以前に途中で分岐する登山道はありませんが、登りの場合、2番目のクサリ場を越えた先から林道に下るエスケープルート(避難路)があります。このルートを利用すると、すぐに林道に降り立ち、あとは林道と国道を歩いて1時間で野峠に戻ることができます。 -

求菩提山から犬ヶ岳

- 日帰り

- 4時間25分

求菩提山から犬ヶ岳

- 日帰り

- 4時間25分

求菩提山に登る道は複数ありますが、求菩提資料館前バス停から阿弥陀窟を経て山頂に至るルートを紹介します。 岩岳川沿いに上流へ150mほど進み、右手の登山口の指導標に従って階段を上り、植林に入ります。急坂を登り40分ほどで阿弥陀窟に到着します。右に進むと中宮から鬼の鐙の石段を経て上宮に着きます。また、左に進むと5つの窟を巡って胎蔵界護摩壇跡に出て、尾根道を登り山頂に向かいます。 縦走は護摩壇跡をスタートし、杉林の尾根を進み、虎の宿跡、杉の宿跡を通過します。これからは自然林の尾根となり、小さな起伏を交えた快適な縦走路が続きます。経読林道に2回出合い、斜面を登ると一の岳に達します。ここで野峠から来た道と合流します。一の岳の小高い山頂からは、このコースで数少ない眺望が得られ、英彦山の全容も見ることができます。南側に狭い階段を下ると大竿峠に出て、恐渕へ下る道が分かれます。峠から階段を上がると、やがてブナ林に囲まれた二の岳に着き、さらにゆるい登りを続けると犬ヶ岳(カメの尾)に到達します。求菩提山に登る道は複数ありますが、求菩提資料館前バス停から阿弥陀窟を経て山頂に至るルートを紹介します。 岩岳川沿いに上流へ150mほど進み、右手の登山口の指導標に従って階段を上り、植林に入ります。急坂を登り40分ほどで阿弥陀窟に到着します。右に進むと中宮から鬼の鐙の石段を経て上宮に着きます。また、左に進むと5つの窟を巡って胎蔵界護摩壇跡に出て、尾根道を登り山頂に向かいます。 縦走は護摩壇跡をスタートし、杉林の尾根を進み、虎の宿跡、杉の宿跡を通過します。これからは自然林の尾根となり、小さな起伏を交えた快適な縦走路が続きます。経読林道に2回出合い、斜面を登ると一の岳に達します。ここで野峠から来た道と合流します。一の岳の小高い山頂からは、このコースで数少ない眺望が得られ、英彦山の全容も見ることができます。南側に狭い階段を下ると大竿峠に出て、恐渕へ下る道が分かれます。峠から階段を上がると、やがてブナ林に囲まれた二の岳に着き、さらにゆるい登りを続けると犬ヶ岳(カメの尾)に到達します。 -

杣の里渓流公園から御前岳

- 日帰り

- 3時間15分

杣の里渓流公園から御前岳

- 日帰り

- 3時間15分

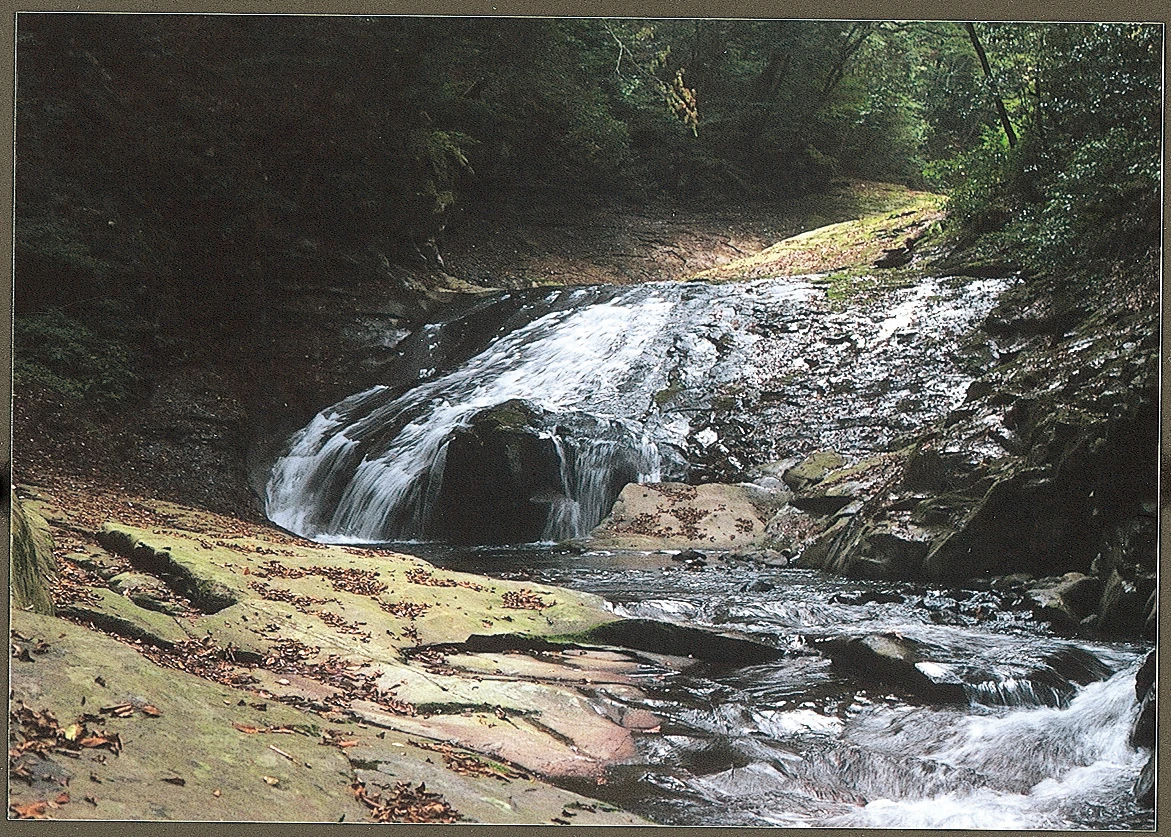

JR羽犬塚駅前から柴庵行きのバスに乗車し、日向神ダムを通って宮ノ尾橋で下車します。御側川に沿って1時間20分ほど歩くと、大杣公園に着きます。ここから峰越林道を進み、杣の里渓流公園まで向かいます。 御前岳の登山口は、杣の里の入口付近で、大杣公園から30分ほどかかります。谷の横に杣の里の駐車場があり、その先に登山口があります。登山道は谷に沿って登り、数回にわたって右岸、左岸と流れを渡りますが、途中にはいくつもの滝やナメの景観も楽しめます。谷が広くなってくると、やがて林道に出ます。これを西に100mほど行くと、尾根を伝う登山路に取り付きます。急坂を15分ほど登ると、ブナやツガの自然林となり、岩やクサリ場もありますが、クマザサの中にシャクナゲやアセビが混じってきます。山頂は間近です。三方を急な斜面で囲まれた山頂からは、北側の一部を除いて眺望を楽しむことができます。JR羽犬塚駅前から柴庵行きのバスに乗車し、日向神ダムを通って宮ノ尾橋で下車します。御側川に沿って1時間20分ほど歩くと、大杣公園に着きます。ここから峰越林道を進み、杣の里渓流公園まで向かいます。 御前岳の登山口は、杣の里の入口付近で、大杣公園から30分ほどかかります。谷の横に杣の里の駐車場があり、その先に登山口があります。登山道は谷に沿って登り、数回にわたって右岸、左岸と流れを渡りますが、途中にはいくつもの滝やナメの景観も楽しめます。谷が広くなってくると、やがて林道に出ます。これを西に100mほど行くと、尾根を伝う登山路に取り付きます。急坂を15分ほど登ると、ブナやツガの自然林となり、岩やクサリ場もありますが、クマザサの中にシャクナゲやアセビが混じってきます。山頂は間近です。三方を急な斜面で囲まれた山頂からは、北側の一部を除いて眺望を楽しむことができます。 -

湧水コース登山口から御前岳

- 日帰り

- 1時間40分

湧水コース登山口から御前岳

- 日帰り

- 1時間40分

御前岳の北側の奥日田スーパー林道からは、湧水コースがあります。麓の出野から登ってきた道が合流する場所が登山口で、休憩舎と数台分の駐車スペースもあります。 高瀬川の支流に沿って登り、谷が広がり流れが穏やかになったところに、登山道から少し入った場所に御前岳の湧水源があります。登山道に戻り、一方の流れに沿って進み、シオジ原生林の中を通って尾根に上がります。急な登りをひと息つくと縦走路に出て、右に進めば山頂に到達します。御前岳の北側の奥日田スーパー林道からは、湧水コースがあります。麓の出野から登ってきた道が合流する場所が登山口で、休憩舎と数台分の駐車スペースもあります。 高瀬川の支流に沿って登り、谷が広がり流れが穏やかになったところに、登山道から少し入った場所に御前岳の湧水源があります。登山道に戻り、一方の流れに沿って進み、シオジ原生林の中を通って尾根に上がります。急な登りをひと息つくと縦走路に出て、右に進めば山頂に到達します。 -

御前岳・釈迦岳縦走

- 日帰り

- 1時間10分

御前岳・釈迦岳縦走

- 日帰り

- 1時間10分

御前岳から釈迦岳の縦走路は2.1kmあります。山頂から東側にゆるく下ると、すぐに左から湧水コースの道が合流します。その先で眺望が開け、山頂からは見えなかった釈迦岳への尾根筋が見通せます。急な下りを終えると、スズタケで切り分けられた道は平坦になり、ブナの木が頭上を覆うような林を進みます。小さな起伏を2箇所ほど越えると、このあたりは春先にドウダンツツジの花で彩られます。 下ると、釈迦岳の三角錐の山頂が目の前に現れます。その迫力にどう登るのかと思わせるものの、クサリが張られた岩場を登り、右に巻いて行けます。南側はスッポリと切れ落ちており、高度感が素晴らしいです。御側の渓谷を隔てて三国山、国見山がそびえ、さらに先には八方ヶ岳も姿を見せます。 山頂は狭いですが、三体の仏像が祀られており、花が手向けられていることも多いです。1等三角点が埋め込まれ、そばには詳細なデータが記された表示板もあります。この山頂は、東側120mの普賢岳に雨量レーダーが設置されており、1等三角点の地点替えで釈迦岳(本釈迦)は福岡県の最高峰となっています。 釈迦岳山頂から東に進み、普賢岳の分岐を南に下ると、尾根をたどって登山口(矢部越)に下りることができます。そこから御前岳の登山口へは、杣の里渓流公園に向かって35分で下り着きます。また、峠を東に下れば奥日田スーパー林道に出て、スノーピーク奥日田まで約5kmとなります。御前岳から釈迦岳の縦走路は2.1kmあります。山頂から東側にゆるく下ると、すぐに左から湧水コースの道が合流します。その先で眺望が開け、山頂からは見えなかった釈迦岳への尾根筋が見通せます。急な下りを終えると、スズタケで切り分けられた道は平坦になり、ブナの木が頭上を覆うような林を進みます。小さな起伏を2箇所ほど越えると、このあたりは春先にドウダンツツジの花で彩られます。 下ると、釈迦岳の三角錐の山頂が目の前に現れます。その迫力にどう登るのかと思わせるものの、クサリが張られた岩場を登り、右に巻いて行けます。南側はスッポリと切れ落ちており、高度感が素晴らしいです。御側の渓谷を隔てて三国山、国見山がそびえ、さらに先には八方ヶ岳も姿を見せます。 山頂は狭いですが、三体の仏像が祀られており、花が手向けられていることも多いです。1等三角点が埋め込まれ、そばには詳細なデータが記された表示板もあります。この山頂は、東側120mの普賢岳に雨量レーダーが設置されており、1等三角点の地点替えで釈迦岳(本釈迦)は福岡県の最高峰となっています。 釈迦岳山頂から東に進み、普賢岳の分岐を南に下ると、尾根をたどって登山口(矢部越)に下りることができます。そこから御前岳の登山口へは、杣の里渓流公園に向かって35分で下り着きます。また、峠を東に下れば奥日田スーパー林道に出て、スノーピーク奥日田まで約5kmとなります。 -

神原コース

- 日帰り

- 4時間55分

神原コース

- 日帰り

- 4時間55分

鉄道のアクセスが良いため、最もよく利用されているコースです。城下町の竹田からは玉来を経由し、南郊の緒方川(門田川)流域へ出て、神原川の渓谷美を楽しみながら神原へと向かいます。神原には民宿や夏季に営業するキャンプ場があります。 道を西へ進み、舗装路を進むと、右手に健男霜凝日子社の下宮があります。余裕があれば、長い石段を登って参拝するのもよいでしょう。道は林道へと変わり、歩き始めて1時間ほどで、一合目の滝の下に到着します。自家用車の場合は、滝を迂回して上に出ることができ、林道終点近くの登山道入り口付近には駐車場も整備されています。一合目の滝の高さは約20mで、林道から少し右へ入ったところにあります。これから始まる本格的な登りに備え、水しぶきを浴びながらひと息入れるのもよいでしょう。 滝の左手にある急坂を少し登ると、再び林道に合流しますが、すぐに登山道へと移ります。旧道もありますが、九州自然歩道として整備された新道の方が歩きやすくなっています。しばらくは杉の造林地を進みますが、やがて原生林の中へと入っていきます。ヒメシャラの赤黄色の木肌が目を引きます。二の滝、三の滝など、いくつかの滝を眺めながら進みます。御社の滝は、かつて山に入る人々が禊を行った場所です。道がやや平坦になると、五合目小屋に到着します。この小屋は40人ほど収容可能で、裏手には渓流が流れており、疲れを癒すのに最適な場所です。 五合目からは、このコースの中で最大の難所となります。最初は造林地ですが、次第に原生林へと変わり、ブナ、ミズナラ、ヒメシャラ、カエデ、トガなどの大木が立ち並ぶ心地よい道となります。しかし、道の方は次第に険しくなり、初めは丸太で土止めされた自然歩道らしい道ですが、次第に本来の登山道となり、急坂が続きます。小さなクサリ場もあり、場所によっては歩くというより、よじ登るような場面もあります。 苦しい登りを続けると、国観峠に到着します。「ぽっかり」という表現がぴったりの、明るく開けた草原です。五ヶ所からのコースが合流する地点で、祖母山の肩にあたる場所に位置しています。名前のとおり展望が開けており、ここでしばし休憩し、急登の疲れを癒すのもよいでしょう。また、ここは遭難救助用の臨時ヘリポートにもなっています。 山頂までは、灌木の中を登る道となります。多くの登山者が利用するため、道がV字形にえぐられており、歩きづらくなっています。特に雨の際やその直後は、足を取られやすいため注意が必要です。途中に九合目小屋への分岐点があり、小屋まではおよそ200mです。この小屋は立派な造りですが、無人小屋となっています。小屋から少し下ったところには水場があり、近くには小広場もあります。分岐点から山頂まではおよそ10分です。 祖母山の山群の中でひときわ高いため、山頂からの展望は見事です。山群はもちろんのこと、遠く九重や阿蘇、さらには九州山地の山々の重なりまで見渡すことができます。山頂には三角点標石とともに石の祠があり、健男霜凝日子社の上宮となっています。 神原からは、このほかに白水を経由して登るコースもあります。このルートには、メンノツラ谷を詰めるルートと、八丁越を経由するルートの2つがありますが、登頂には5〜6時間を要します。メインルートではないため登山者は少なく、尾根筋に出るまでの道がかなり荒れているため、あまりおすすめはできません。鉄道のアクセスが良いため、最もよく利用されているコースです。城下町の竹田からは玉来を経由し、南郊の緒方川(門田川)流域へ出て、神原川の渓谷美を楽しみながら神原へと向かいます。神原には民宿や夏季に営業するキャンプ場があります。 道を西へ進み、舗装路を進むと、右手に健男霜凝日子社の下宮があります。余裕があれば、長い石段を登って参拝するのもよいでしょう。道は林道へと変わり、歩き始めて1時間ほどで、一合目の滝の下に到着します。自家用車の場合は、滝を迂回して上に出ることができ、林道終点近くの登山道入り口付近には駐車場も整備されています。一合目の滝の高さは約20mで、林道から少し右へ入ったところにあります。これから始まる本格的な登りに備え、水しぶきを浴びながらひと息入れるのもよいでしょう。 滝の左手にある急坂を少し登ると、再び林道に合流しますが、すぐに登山道へと移ります。旧道もありますが、九州自然歩道として整備された新道の方が歩きやすくなっています。しばらくは杉の造林地を進みますが、やがて原生林の中へと入っていきます。ヒメシャラの赤黄色の木肌が目を引きます。二の滝、三の滝など、いくつかの滝を眺めながら進みます。御社の滝は、かつて山に入る人々が禊を行った場所です。道がやや平坦になると、五合目小屋に到着します。この小屋は40人ほど収容可能で、裏手には渓流が流れており、疲れを癒すのに最適な場所です。 五合目からは、このコースの中で最大の難所となります。最初は造林地ですが、次第に原生林へと変わり、ブナ、ミズナラ、ヒメシャラ、カエデ、トガなどの大木が立ち並ぶ心地よい道となります。しかし、道の方は次第に険しくなり、初めは丸太で土止めされた自然歩道らしい道ですが、次第に本来の登山道となり、急坂が続きます。小さなクサリ場もあり、場所によっては歩くというより、よじ登るような場面もあります。 苦しい登りを続けると、国観峠に到着します。「ぽっかり」という表現がぴったりの、明るく開けた草原です。五ヶ所からのコースが合流する地点で、祖母山の肩にあたる場所に位置しています。名前のとおり展望が開けており、ここでしばし休憩し、急登の疲れを癒すのもよいでしょう。また、ここは遭難救助用の臨時ヘリポートにもなっています。 山頂までは、灌木の中を登る道となります。多くの登山者が利用するため、道がV字形にえぐられており、歩きづらくなっています。特に雨の際やその直後は、足を取られやすいため注意が必要です。途中に九合目小屋への分岐点があり、小屋まではおよそ200mです。この小屋は立派な造りですが、無人小屋となっています。小屋から少し下ったところには水場があり、近くには小広場もあります。分岐点から山頂まではおよそ10分です。 祖母山の山群の中でひときわ高いため、山頂からの展望は見事です。山群はもちろんのこと、遠く九重や阿蘇、さらには九州山地の山々の重なりまで見渡すことができます。山頂には三角点標石とともに石の祠があり、健男霜凝日子社の上宮となっています。 神原からは、このほかに白水を経由して登るコースもあります。このルートには、メンノツラ谷を詰めるルートと、八丁越を経由するルートの2つがありますが、登頂には5〜6時間を要します。メインルートではないため登山者は少なく、尾根筋に出るまでの道がかなり荒れているため、あまりおすすめはできません。 -

五ヶ所コース

- 日帰り

- 5時間15分

五ヶ所コース

- 日帰り

- 5時間15分

五ヶ所登山口は、すでに標高800m近くに位置しています。他の登山口に比べて祖母山への最も楽なコースであり、古くから親しまれている道です。イギリスの登山家ウェストンもこのルートを選んだことで知られています。ただし、アプローチにやや時間がかかります。最も便利なのは高千穂からですが、ほかにも豊肥本線の豊後竹田駅や南阿蘇鉄道の高森駅からもアクセスが可能です。 五ヶ所は、宮崎県の代表的な民謡のひとつ「刈り干し切り唄」のふるさとともいわれる場所で、牧歌的な雰囲気が漂っています。時間に余裕があれば、登山口から約1kmの三秀台に立ち寄るのもよいでしょう。ここにはウェストン碑があり、祖母山、九重山、阿蘇山の三山を一望できます。地名の由来は、この三つの秀峰が見えることからきているとも、かつて日向、豊後、肥後の三州を望めたことから「三州台」と呼ばれていたともいわれています。 本村の五ヶ所小学校跡の下で県道と分かれ、大谷川右岸の町道へと進みます。途中から右へ入り、未舗装のなだらかな林道を登ると、ほどなく一の鳥居に到着します。 一の鳥居という名が示すように、山を神として崇めていた時代には、ここが本来の登山口でした。そのため、かつては山小屋もありましたが、現在は倒壊しています。また、登山道にはワナバのダキ(猟師が罠を仕掛ける岩場)など、展望に恵まれた場所があるものの、近年は荒れ気味であり、尾根に出るまでのルートが分かりにくくなっています。このため、近年では大谷川支谷の北谷を経由する新道が多く利用されるようになっています。林道をさらに奥へ進むと北谷登山口があり、駐車場やトイレが整備されています。 登山道は造林地をジグザグに登り、主尾根に達すると間もなく千間平に到着します。ススキに灌木が混じる草原が広がっており、開放的な雰囲気を楽しめます。 展望も開け、九重山や阿蘇山、五ヶ所や椎葉方面の山々を望みながら、少し登ると茶屋場に到着します。ここは、かつて延岡藩の内藤氏が登山した際に茶を点てたといわれる場所です。また、宮崎、熊本、大分の三県が交わる地点でもあります。 ここから草原を下り、緩やかに登った先が国観峠で、神原からの登山道と合流します。 このほか、五ヶ所から風穴を経由する登山コースもあります。北谷登山口を過ぎ、祖母山を目指して谷を渡るルートです。途中から尾根道になりますが、小さな岩場やヤブが多く、山頂までかなりの時間を要します。そのため、往路として一般にはあまりおすすめできません。五ヶ所登山口は、すでに標高800m近くに位置しています。他の登山口に比べて祖母山への最も楽なコースであり、古くから親しまれている道です。イギリスの登山家ウェストンもこのルートを選んだことで知られています。ただし、アプローチにやや時間がかかります。最も便利なのは高千穂からですが、ほかにも豊肥本線の豊後竹田駅や南阿蘇鉄道の高森駅からもアクセスが可能です。 五ヶ所は、宮崎県の代表的な民謡のひとつ「刈り干し切り唄」のふるさとともいわれる場所で、牧歌的な雰囲気が漂っています。時間に余裕があれば、登山口から約1kmの三秀台に立ち寄るのもよいでしょう。ここにはウェストン碑があり、祖母山、九重山、阿蘇山の三山を一望できます。地名の由来は、この三つの秀峰が見えることからきているとも、かつて日向、豊後、肥後の三州を望めたことから「三州台」と呼ばれていたともいわれています。 本村の五ヶ所小学校跡の下で県道と分かれ、大谷川右岸の町道へと進みます。途中から右へ入り、未舗装のなだらかな林道を登ると、ほどなく一の鳥居に到着します。 一の鳥居という名が示すように、山を神として崇めていた時代には、ここが本来の登山口でした。そのため、かつては山小屋もありましたが、現在は倒壊しています。また、登山道にはワナバのダキ(猟師が罠を仕掛ける岩場)など、展望に恵まれた場所があるものの、近年は荒れ気味であり、尾根に出るまでのルートが分かりにくくなっています。このため、近年では大谷川支谷の北谷を経由する新道が多く利用されるようになっています。林道をさらに奥へ進むと北谷登山口があり、駐車場やトイレが整備されています。 登山道は造林地をジグザグに登り、主尾根に達すると間もなく千間平に到着します。ススキに灌木が混じる草原が広がっており、開放的な雰囲気を楽しめます。 展望も開け、九重山や阿蘇山、五ヶ所や椎葉方面の山々を望みながら、少し登ると茶屋場に到着します。ここは、かつて延岡藩の内藤氏が登山した際に茶を点てたといわれる場所です。また、宮崎、熊本、大分の三県が交わる地点でもあります。 ここから草原を下り、緩やかに登った先が国観峠で、神原からの登山道と合流します。 このほか、五ヶ所から風穴を経由する登山コースもあります。北谷登山口を過ぎ、祖母山を目指して谷を渡るルートです。途中から尾根道になりますが、小さな岩場やヤブが多く、山頂までかなりの時間を要します。そのため、往路として一般にはあまりおすすめできません。 -

黒金山尾根コース

- 日帰り

- 5時間0分

黒金山尾根コース

- 日帰り

- 5時間0分

岩峰と渓谷、そして原生林。祖母山の自然景観を存分に満喫できるコースですが、残念ながらアプローチの便があまりよくありません。緒方駅から豊後大野市のコミュニティバスに乗車し、尾平までの直行便がありますが、便数が少ないため、事前に確認しておく必要があります。 尾平は、祖母山の「内院」ともいえる場所です。かつては鉱山として栄え、最盛期には約3,000人が暮らしていました(出典:緒方町誌 P908)。しかし現在では、社宅の姿も消え、住む人もわずかとなっています。学校も廃止され、旧校舎は近年改築されて「LAMP豊後大野」として利用されています。ここから見上げると、原生林の奥に天へ祈るようにそびえ立つ祖母山や天狗岩、烏帽子岳、障子岳などの岩峰群が目に入ります。これらの景観は、祖母山系の中でも第一級の眺めといえるでしょう。渓谷の探勝も楽しめるため、春から秋にかけては貸切バスや自家用車で訪れる登山者も多くなっています。 「LAMP豊後大野」の下から、「川上渓谷遊歩道」の標識に従って進みます。途中、おびただしい鉱滓(こうさい)が捨てられ、大きな斜面となっている場所を横切ります。すぐに渓谷の右岸へ下り、ほどなく小さな吊橋に出合います。この吊橋を渡ると、後述する宮原経由の登山道となります。渓谷へは、遊歩道をそのまま進みます。 最近造られたばかりの新しい第二の吊橋を渡り、左岸へ移動して造林地を進むと、川上谷本谷とウルシワ谷の合流点に到着します。パイプ橋を渡って本谷の右岸へ移動すると、原生林が始まります。さらにもう一度渡渉すると、道が分岐するので、右手のルートを選んで黒金山尾根に取り付きます。 ここまでの道は比較的緩やかで、渡渉も飛び石伝いに行けるため、靴を濡らすことはありません。ただし、大雨の後などは増水して渡れなくなることがあるため注意が必要です。また、遊歩道はここから尾根を登らず、さらに奥へ谷沿いに続いています。そこから沢登りをし、川上本谷を経て障子岳や烏帽子岳へ突き上げることも可能ですが、その場合はザイルが必要になります。 黒金山尾根に取り付くと、いよいよ急登が始まります。道は比較的よく踏まれており、ところどころに樹間から展望の良い岩角があります。林相はツガからブナへと変化し、ブナ林に入るとスズタケが生い茂り、見通しが悪くなります。この区間は登りが厳しくなりますが、一歩一歩確実に高度を稼いでいる実感を得られるでしょう。 縦走路の尾根に近づくと、左側に水場があるため、ここで水筒を満たしておくと安心です。そのすぐ上には「天狗の岩屋」と呼ばれる岩穴があり、10人ほどならビバークも可能です。さらに15分ほど登ると縦走路に合流します。 天狗岩は、下から見上げると非常に険しく見えますが、縦走路からは草付きの斜面をひと登りする程度です。ここでひと息入れるのもよいでしょう。断崖の上にはヒメコマツが生えています。かつて地元の若者たちの間では、自分と恋人の名前を書いた紙を細くこより状にし、後ろ手でこの松に結びつけることができれば結婚が許される、という言い伝えがあり、試みる人が多かったそうです。これは、肝試しを伴う一種の成人行事でもあったのかもしれません。登山者の皆さんも挑戦してみてもよいかもしれませんが、十分に注意してください。 天狗岩から祖母山の山頂までは、地図で見る以上に時間がかかります。小さなコブをいくつも登ったりトラバースしたりしながら、約1時間かかります。最後に、灌木の中の岩場をハシゴなどを使って50mほど急登すると、視界が一気に開け、祖母山の山頂に到着します。岩峰と渓谷、そして原生林。祖母山の自然景観を存分に満喫できるコースですが、残念ながらアプローチの便があまりよくありません。緒方駅から豊後大野市のコミュニティバスに乗車し、尾平までの直行便がありますが、便数が少ないため、事前に確認しておく必要があります。 尾平は、祖母山の「内院」ともいえる場所です。かつては鉱山として栄え、最盛期には約3,000人が暮らしていました(出典:緒方町誌 P908)。しかし現在では、社宅の姿も消え、住む人もわずかとなっています。学校も廃止され、旧校舎は近年改築されて「LAMP豊後大野」として利用されています。ここから見上げると、原生林の奥に天へ祈るようにそびえ立つ祖母山や天狗岩、烏帽子岳、障子岳などの岩峰群が目に入ります。これらの景観は、祖母山系の中でも第一級の眺めといえるでしょう。渓谷の探勝も楽しめるため、春から秋にかけては貸切バスや自家用車で訪れる登山者も多くなっています。 「LAMP豊後大野」の下から、「川上渓谷遊歩道」の標識に従って進みます。途中、おびただしい鉱滓(こうさい)が捨てられ、大きな斜面となっている場所を横切ります。すぐに渓谷の右岸へ下り、ほどなく小さな吊橋に出合います。この吊橋を渡ると、後述する宮原経由の登山道となります。渓谷へは、遊歩道をそのまま進みます。 最近造られたばかりの新しい第二の吊橋を渡り、左岸へ移動して造林地を進むと、川上谷本谷とウルシワ谷の合流点に到着します。パイプ橋を渡って本谷の右岸へ移動すると、原生林が始まります。さらにもう一度渡渉すると、道が分岐するので、右手のルートを選んで黒金山尾根に取り付きます。 ここまでの道は比較的緩やかで、渡渉も飛び石伝いに行けるため、靴を濡らすことはありません。ただし、大雨の後などは増水して渡れなくなることがあるため注意が必要です。また、遊歩道はここから尾根を登らず、さらに奥へ谷沿いに続いています。そこから沢登りをし、川上本谷を経て障子岳や烏帽子岳へ突き上げることも可能ですが、その場合はザイルが必要になります。 黒金山尾根に取り付くと、いよいよ急登が始まります。道は比較的よく踏まれており、ところどころに樹間から展望の良い岩角があります。林相はツガからブナへと変化し、ブナ林に入るとスズタケが生い茂り、見通しが悪くなります。この区間は登りが厳しくなりますが、一歩一歩確実に高度を稼いでいる実感を得られるでしょう。 縦走路の尾根に近づくと、左側に水場があるため、ここで水筒を満たしておくと安心です。そのすぐ上には「天狗の岩屋」と呼ばれる岩穴があり、10人ほどならビバークも可能です。さらに15分ほど登ると縦走路に合流します。 天狗岩は、下から見上げると非常に険しく見えますが、縦走路からは草付きの斜面をひと登りする程度です。ここでひと息入れるのもよいでしょう。断崖の上にはヒメコマツが生えています。かつて地元の若者たちの間では、自分と恋人の名前を書いた紙を細くこより状にし、後ろ手でこの松に結びつけることができれば結婚が許される、という言い伝えがあり、試みる人が多かったそうです。これは、肝試しを伴う一種の成人行事でもあったのかもしれません。登山者の皆さんも挑戦してみてもよいかもしれませんが、十分に注意してください。 天狗岩から祖母山の山頂までは、地図で見る以上に時間がかかります。小さなコブをいくつも登ったりトラバースしたりしながら、約1時間かかります。最後に、灌木の中の岩場をハシゴなどを使って50mほど急登すると、視界が一気に開け、祖母山の山頂に到着します。