御殿場ルート

コース難易度

中級

- 1泊2日

- 11時間50分

- 17.8km

注意情報

御殿場ルートでは登山規制の実施が検討されています。

詳細は各自治体等へ要確認

詳細は各自治体等へ要確認

コースガイド

標高差2千m超を誇る充実度の高い富士登山道。下山道に待つ大砂走りの存在も、本ルートならではの価値と魅力です。

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

1泊2日 |

歩行時間 |

11時間50分 |

歩行距離 |

17.8km |

最大高低差 |

2,270m |

水場 |

なし |

トイレ |

新五合目、富士宮ルート山頂 |

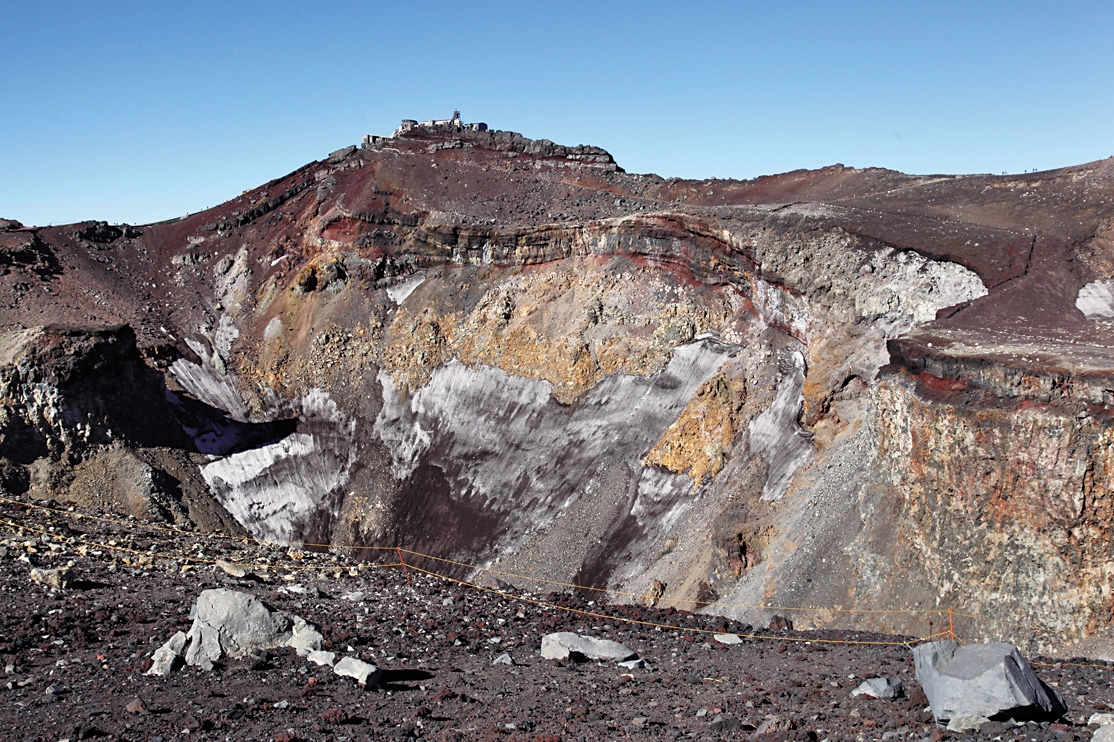

東表口と呼ばれた御殿場口は1883(明治16)年、御殿場から須山口(南口)下部に連結して開削された新道です。登山起点の新五合目は標高1440mと、他の三登山道に比して圧倒的に低く、山頂までの距離も長大ですが、落ち着いた雰囲気と大砂走り下山道の存在により根強い支持も得ています。ルートを表す基調色は緑色です。

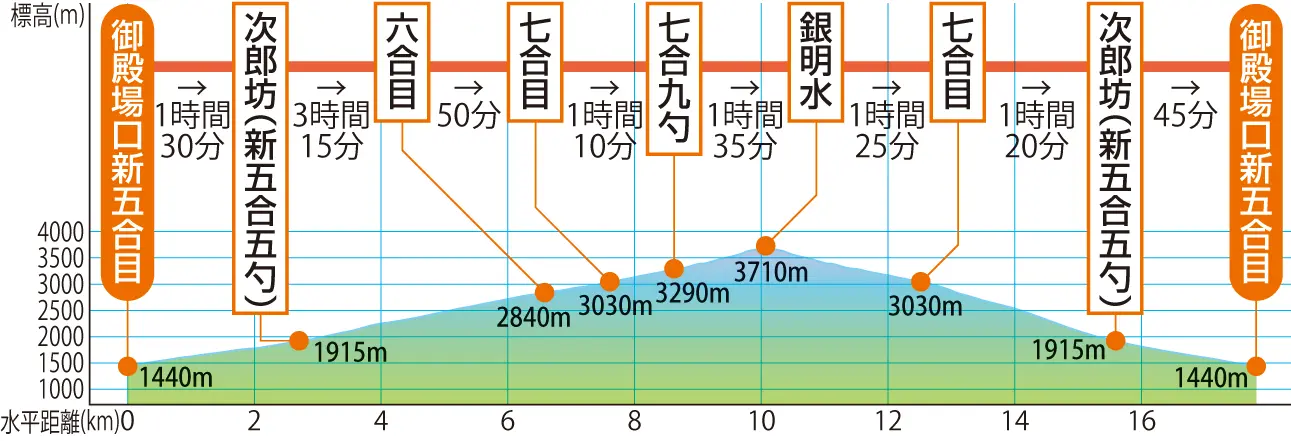

御殿場口新五合目バス停からひと登りした大石茶屋からは、小さな蛇行を繰り返しながら緩やかな砂礫の斜面をたどります。次郎坊(新五合五勺)で下山道と交差したのち、顕著に右斜上していきます。単調なうえに砂礫に足をとられて歩きにくい所です。新六合目からは、露岩や転石も目立つようになります。六合目をへて標高3000mを超え、日の出館(休業中)の建つ七合目に上がります。七合五勺へと緩やかに左斜上の後は、赤褐色の火山礫が覆う急峻な岩稜状に変わります。赤岩八合館が建つ七合九勺から八合目・見晴館跡を傍らに見て尾根を左に回り込むと、山頂直下の凹状部です。露岩や浮き石が覆うつづら折りの急登を登り切った小鞍部が、銀明水が祀られた御殿場ルート山頂です。

下山は七合目まで往路を下ります。七合目直下で登山道を左に分け、砂礫が堆積した砂走り状の道へと導かれます。下り(走り)六合で、御殿場口六合目へつづくプリンスルートを左に分け、すぐ下方で宝永山馬の背への道を右に分けます。天候がよければ、宝永山に立ち寄るとよいでしょう。

岩まじりの道が細かい砂礫主体となり、急峻かつ豪快な大砂走りとなります。木柱とロープに沿ってぐんぐんと高度を下げ、次郎坊(新五合五勺)で大砂走りを終えます。まっすぐ続く緩やかなスロープをたどり、御殿場口新五合目に下り着きます。

御殿場口新五合目バス停からひと登りした大石茶屋からは、小さな蛇行を繰り返しながら緩やかな砂礫の斜面をたどります。次郎坊(新五合五勺)で下山道と交差したのち、顕著に右斜上していきます。単調なうえに砂礫に足をとられて歩きにくい所です。新六合目からは、露岩や転石も目立つようになります。六合目をへて標高3000mを超え、日の出館(休業中)の建つ七合目に上がります。七合五勺へと緩やかに左斜上の後は、赤褐色の火山礫が覆う急峻な岩稜状に変わります。赤岩八合館が建つ七合九勺から八合目・見晴館跡を傍らに見て尾根を左に回り込むと、山頂直下の凹状部です。露岩や浮き石が覆うつづら折りの急登を登り切った小鞍部が、銀明水が祀られた御殿場ルート山頂です。

下山は七合目まで往路を下ります。七合目直下で登山道を左に分け、砂礫が堆積した砂走り状の道へと導かれます。下り(走り)六合で、御殿場口六合目へつづくプリンスルートを左に分け、すぐ下方で宝永山馬の背への道を右に分けます。天候がよければ、宝永山に立ち寄るとよいでしょう。

岩まじりの道が細かい砂礫主体となり、急峻かつ豪快な大砂走りとなります。木柱とロープに沿ってぐんぐんと高度を下げ、次郎坊(新五合五勺)で大砂走りを終えます。まっすぐ続く緩やかなスロープをたどり、御殿場口新五合目に下り着きます。

周辺情報

近くのコース

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

富士山 御坂山地・愛鷹山 2025

富士山 御坂山地・愛鷹山 2025