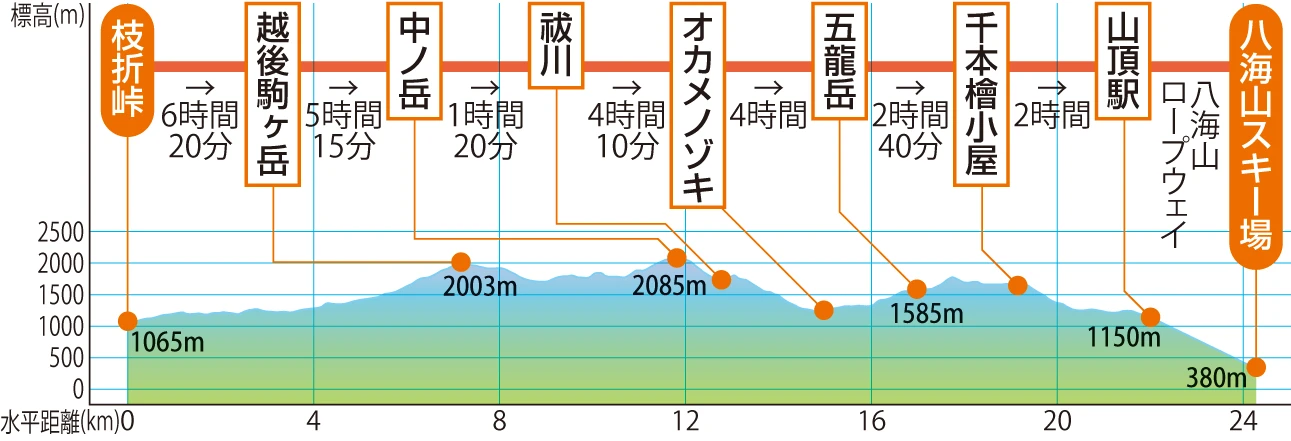

越後三山縦走

コース難易度

上級

- 1泊2日

- 25時間45分

- 24.3km

コースガイド

水無川の沢や滝の展望が素晴らしいですが、ヤセ尾根が続き岩場や藪が多く、夏場は暑く水場も少ない厳しいコースです

テクニック度 |

難易度の目安 難易度の目安

テクニック度

|

山行日数 |

1泊2日 |

歩行時間 |

25時間45分 |

歩行距離 |

24.3km |

最大高低差 |

1,705m |

水場 |

祓川 他 |

トイレ |

中ノ岳避難小屋 他 |

越後三山とは八海山、中ノ岳、越後駒ヶ岳の総称で、魚沼三山とも呼ばれています。標高こそ中級山岳並みですが、豪雪に磨かれた水無川、佐梨川に峻険な谷を張りめぐらし、馬蹄型に広がる豪快な山容の三山縦走は、八海山、中ノ岳間の比高も高く険しいため、第一級の健脚向きコースです。急登に汗し、岩峰に肝を冷し、花々に心なぐさめられて黙々とたどるコースですが、それだけに縦走を終えての感慨はひとしお強く心を打つことでしょう。

なお八海山スキー場がオープンしてロープウェイが架設され、この長丁場のコースも時間的にやや短縮できるようになりましたが、山の厳しさは依然として変わりなく、安易な計画で登ることがないように注意して下さい。三山縦走は、越後駒ヶ岳を起点とするのが一般的です。

枝折峠〜越後駒ヶ岳までは枝折峠から越後駒ヶ岳へ(コースガイド)を参照して下さい。

【越後駒ヶ岳から中ノ岳まで】

山頂からしばらく稜線を下ると十合目の石標があります。ここが水無川渓谷へ下るグシガハナコースとの合流点です。チシマザサとダケカンバの中を通り出た平坦地が諏訪平になります。ササとシャクナゲを過ぎると急な下りになり天狗平に到着します。このあたりは風が強くハイマツと低灌木の気持ちのよいところで、ここが最低鞍部です。右を見れば北沢源頭のスラブに圧倒されることでしょう。

天狗平をあとにして中ノ岳をめざし、ヤセ尾根のアップダウンを繰り返します。北ノ又川には残雪が多く9月いっぱいは残っています。ヒノキ、ゴヨウマツ、シャクナゲなどが風雪に耐え曲りくねっている中を進んだ先が檜廊下です。奥只見湖、荒沢岳の眺めが良いが北ノ又側がスッパリと切れ落ちているので足元には十分注意して下さい。小さいピークを幾つか越え歩を進めると、ようやく中ノ岳への最後の登りとなります。避難小屋の前は広くテント場もあり、水は小屋の西側のポリタンクに貯めてある天水が利用できます。

中ノ岳山頂は小屋の南側へ少し行ったところにあり白御影石の方位盤と3等三角点があります。越後三山の最高峰からの展望は素晴しいの一言に尽きます。荒沢岳、平ヶ岳、燧ヶ岳、越後駒ヶ岳、尾瀬周辺の山々も一望です。中ノ岳の南峰から少し下ると兎岳を経て丹後山への縦走路と十字峡への分岐点があり、天候の急変や体調不良の時は十字峡へのルートがエスケープルートとなります。

【中ノ岳から千本檜小屋まで】

中ノ岳の小屋をあとにしてお花畑の中を下ります。ガレ場を過ぎると両側にベニバナイチゴの群生地が広がります。灌木の中の小沢を下ると草原に出ます。祓川には雪渓が遅くまで残り、周辺の草原には花々が咲き誇ります。キャンプ地には最高の場所ですが、大雨が降ると一気に水が出るので沢筋にはテントを張るのは厳禁です。最後の水場なので十分水を用意し、御月山へ向かいます。100mほど登ると御月山のピークです。ここから八海山までの縦走路は高度差の大きいヤセ尾根の稜線で天候と体力勝負。長いクサリを慎重に下り、しばらくは灌木とネマガリタケの中を進みます。

出雲先を過ぎ長いクサリ場を終え、ヤセ尾根の岩稜に出ます。右下に水無渓谷、左下に黒又沢がスッパリと切れ落ち身体ごと吸い込まれそうです。オカメノゾキまでヤセ尾根の岩稜が続きます。足元に注意を払いアップダウンを繰り返すと、ようやく最低鞍部のオカメノゾキです(オカメノゾキとはオカメノ沢を望む付近一帯の事を指します)。右下は水無渓谷の核心部で、デトノアイソメの雪渓や幣ノ滝、谷の対岸にはグシガハナの稜線が越後駒ヶ岳へと続き、左下は黒又沢を経て十字峡が望めます。

オカメノゾキから入道岳へは約600mの高度を登らなければなりません。ヤセ尾根の岩稜がしばらく続き荒山に到着です。荒山からは登りの連続で高度を上げていきます。いくつかのクサリ場を過ぎ、2〜3のピークを越え、岩稜を登りきると五龍岳です。ここで阿寺コースと合流します。五竜岳から入道岳の間には右下に東不動沢、西不動沢がつき上げます。低灌木の中を登りガレ場を過ぎると入道岳の山頂です。展望は素晴らしく、長くきつかった越後駒ヶ岳から中ノ岳への稜線、中ノ岳から五竜岳へと続くヤセ尾根の高低差、縦走の感慨を胸に千本檜小屋へ向かいましょう。

大日岳〜八海山スキー場までは八海山(大崎口コース)(コースガイド)を参照して下さい。

なお八海山スキー場がオープンしてロープウェイが架設され、この長丁場のコースも時間的にやや短縮できるようになりましたが、山の厳しさは依然として変わりなく、安易な計画で登ることがないように注意して下さい。三山縦走は、越後駒ヶ岳を起点とするのが一般的です。

枝折峠〜越後駒ヶ岳までは枝折峠から越後駒ヶ岳へ(コースガイド)を参照して下さい。

【越後駒ヶ岳から中ノ岳まで】

山頂からしばらく稜線を下ると十合目の石標があります。ここが水無川渓谷へ下るグシガハナコースとの合流点です。チシマザサとダケカンバの中を通り出た平坦地が諏訪平になります。ササとシャクナゲを過ぎると急な下りになり天狗平に到着します。このあたりは風が強くハイマツと低灌木の気持ちのよいところで、ここが最低鞍部です。右を見れば北沢源頭のスラブに圧倒されることでしょう。

天狗平をあとにして中ノ岳をめざし、ヤセ尾根のアップダウンを繰り返します。北ノ又川には残雪が多く9月いっぱいは残っています。ヒノキ、ゴヨウマツ、シャクナゲなどが風雪に耐え曲りくねっている中を進んだ先が檜廊下です。奥只見湖、荒沢岳の眺めが良いが北ノ又側がスッパリと切れ落ちているので足元には十分注意して下さい。小さいピークを幾つか越え歩を進めると、ようやく中ノ岳への最後の登りとなります。避難小屋の前は広くテント場もあり、水は小屋の西側のポリタンクに貯めてある天水が利用できます。

中ノ岳山頂は小屋の南側へ少し行ったところにあり白御影石の方位盤と3等三角点があります。越後三山の最高峰からの展望は素晴しいの一言に尽きます。荒沢岳、平ヶ岳、燧ヶ岳、越後駒ヶ岳、尾瀬周辺の山々も一望です。中ノ岳の南峰から少し下ると兎岳を経て丹後山への縦走路と十字峡への分岐点があり、天候の急変や体調不良の時は十字峡へのルートがエスケープルートとなります。

【中ノ岳から千本檜小屋まで】

中ノ岳の小屋をあとにしてお花畑の中を下ります。ガレ場を過ぎると両側にベニバナイチゴの群生地が広がります。灌木の中の小沢を下ると草原に出ます。祓川には雪渓が遅くまで残り、周辺の草原には花々が咲き誇ります。キャンプ地には最高の場所ですが、大雨が降ると一気に水が出るので沢筋にはテントを張るのは厳禁です。最後の水場なので十分水を用意し、御月山へ向かいます。100mほど登ると御月山のピークです。ここから八海山までの縦走路は高度差の大きいヤセ尾根の稜線で天候と体力勝負。長いクサリを慎重に下り、しばらくは灌木とネマガリタケの中を進みます。

出雲先を過ぎ長いクサリ場を終え、ヤセ尾根の岩稜に出ます。右下に水無渓谷、左下に黒又沢がスッパリと切れ落ち身体ごと吸い込まれそうです。オカメノゾキまでヤセ尾根の岩稜が続きます。足元に注意を払いアップダウンを繰り返すと、ようやく最低鞍部のオカメノゾキです(オカメノゾキとはオカメノ沢を望む付近一帯の事を指します)。右下は水無渓谷の核心部で、デトノアイソメの雪渓や幣ノ滝、谷の対岸にはグシガハナの稜線が越後駒ヶ岳へと続き、左下は黒又沢を経て十字峡が望めます。

オカメノゾキから入道岳へは約600mの高度を登らなければなりません。ヤセ尾根の岩稜がしばらく続き荒山に到着です。荒山からは登りの連続で高度を上げていきます。いくつかのクサリ場を過ぎ、2〜3のピークを越え、岩稜を登りきると五龍岳です。ここで阿寺コースと合流します。五竜岳から入道岳の間には右下に東不動沢、西不動沢がつき上げます。低灌木の中を登りガレ場を過ぎると入道岳の山頂です。展望は素晴らしく、長くきつかった越後駒ヶ岳から中ノ岳への稜線、中ノ岳から五竜岳へと続くヤセ尾根の高低差、縦走の感慨を胸に千本檜小屋へ向かいましょう。

大日岳〜八海山スキー場までは八海山(大崎口コース)(コースガイド)を参照して下さい。

周辺情報

近くのコース

山と高原地図ホーダイ

道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで

複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。

掲載書籍

-

越後三山 平ヶ岳・巻機山 2025

越後三山 平ヶ岳・巻機山 2025