筑波山日帰り登山ガイド 御幸ヶ原コースと白雲橋コースで男体山・女体山をめぐる初心者にも人気の山

茨城県つくば市の北端に佇む筑波山は、日本百名山の中で最も標高が低く、初心者も安心して登れる山として人気があります。多彩なコースや変化に富んだ道のり、山頂に広がる大パノラマ、そして数々のパワースポットなど、見どころが満載。何度訪れても新しい発見がある、魅力あふれる山です。

本記事では、人気の御幸ヶ原コースと白雲橋コースを実際に歩きながら、筑波山登山の特徴や見どころを詳しく紹介します。登山前の準備や服装、下山後に立ち寄りたい温泉・グルメスポットまで、筑波山を存分に楽しむための情報をまとめました。

目次

筑波山の魅力と見どころ 男体山・女体山の展望と奇岩群が生む多彩な体験

筑波山のハイライトは、男体山と女体山から望む大パノラマ、二つの峰を結ぶ御幸ヶ原、そして白雲橋コースに点在する奇岩群です。岩場や木の根、階段を越えて進む登山道では、まるでいくつもの山を巡っているかのような多彩な体験が楽しめます。いつ訪れても新たな発見があり、何度歩いても飽きることのない魅力にあふれています。

筑波山は三千年以上前から霊山として信仰されてきました。麓には筑波山神社が建立され、現在も多くの登山客や参拝客が訪れます。自然豊かな筑波山は四季折々の景観が美しく、なかでも山肌が鮮やかに染まる秋の紅葉シーズンは特に人気です。

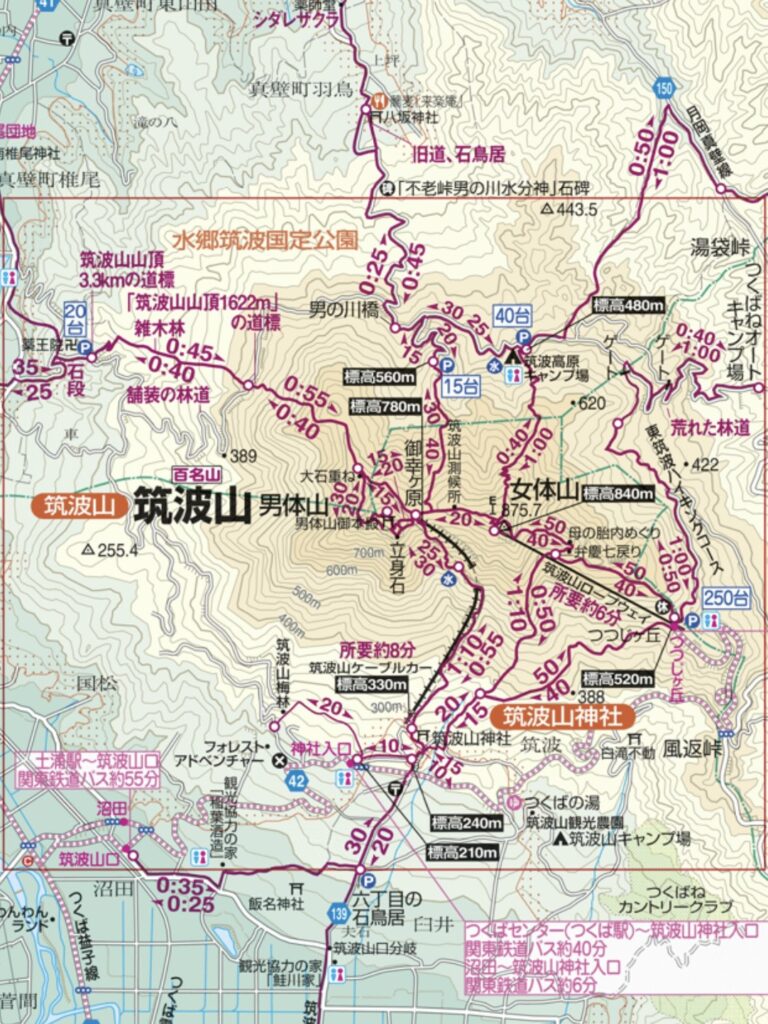

男体山側にはケーブルカー、女体山側にはロープウェイが整備されており、山頂と麓を簡単に行き来できます。体力や飲料が不足したり、体調がすぐれない場合は無理せず利用しましょう。

なお、ロープウェイの山麓駅「つつじヶ丘駅」は筑波山神社から約2キロ離れています。下山後に利用する場合は、時間に余裕をもって行動してください。

筑波山登山口とアクセス方法 起点となる筑波山神社へ

筑波山の御幸ヶ原コースと白雲橋コースは、どちらも筑波山神社を起点としています。神社周辺には駐車場やバス停が点在しており、車・電車・バスのいずれでもアクセスが可能です。自分の予定や体力に合わせて移動手段を選びましょう。

車でのアクセスと駐車場情報

常磐自動車道「土浦北IC」から国道125号、県道14号、県道42号を経由して北上すると、筑波山神社入口に到着します。筑波山神社に隣接する「筑波山神社駐車場」は参拝者優先のため、周辺に点在する市営・民営駐車場を利用するのがおすすめです。料金の相場は普通車で1日約500円前後。

土日・祝日や紅葉シーズンは特に混雑が予想されるため、午前中の早い時間に駐車場を確保しておくと安心です。

電車・バスでのアクセス(つくば駅からの行き方)

公共交通機関を利用する場合は、つくばエクスプレス「つくば駅」が最寄り駅です。駅からは直行バス「筑波山シャトルバス」に乗車し、約40分で「筑波山神社入口」に到着します。バス停から登山口までは徒歩約10分。運行本数が限られる時間帯もあるため、登山後の下山時刻を考慮して時刻表を確認しておくとよいでしょう。

筑波山登山コースガイド 御幸ヶ原コースから男体山・女体山をめぐり白雲橋コースで下山する周回ルート

麓の筑波山神社からスタートし、まずは御幸ヶ原コースで男体山山頂を目指します。男体山から御幸ヶ原を経由して女体山へ向かい、山頂からは白雲橋コースを下って筑波山神社に戻る周回ルートです。

初心者にもおすすめの筑波山ですが、麓から山頂までは約640メートルの標高差があり、登山道は岩や木の根が張り出して足場が不安定な箇所もあります。テクニックを要する場面は少ないものの、体力に自信がない人はスローペースで登るのがおすすめです。特に下山時は転倒のリスクが高まるため、集中力を切らさずに慎重に歩きましょう。

タイムスケジュール

コースデータ

・難易度:ふつう

・歩行距離:6.4km

・所要時間:5時間30分(休憩含む)

・最大高低差:614m

・トイレ:筑波山神社(御幸ヶ原コース登山口前)、御幸ヶ原男体山側、御幸ヶ原女体山側、ロープウェイ女体山駅

・登山客の数:非常に多い(休日や紅葉シーズンは特に混雑)

登山記録メモ

・時期:10月中旬

・天候:雨のち晴

・気温:最高16℃/最低7℃

・体感メモ:やや風があり肌寒い。山頂付近は特に冷え込むため、インナーを替えて汗冷えを防ぐと快適。

筑波山神社から御幸ヶ原コースへ出発 登山口のトイレを済ませ木の根と岩の道へ

麓の筑波山神社から登山が始まります。拝殿で安全祈願を済ませたら、拝殿に向かって左奥、ケーブルカー駅方面にある御幸ヶ原コース登山口へ向かいましょう。

登山口手前にはトイレと自動販売機があります。御幸ヶ原までトイレはないため、ここで済ませておくと安心です。

階段を登る途中、右手に現れる鳥居が御幸ヶ原コースの出発点です。男体山手前の御幸ヶ原までの所要はおよそ90分。足元が不安定な登山道が続くので、ストレッチを入念に行ってから進みます。

登山道に入ると、葉のそよぎや鳥のさえずりが心地よく、歩くほどに気持ちが落ち着いていきます。目の前にまっすぐ伸びる木の幹、足元に張り巡らされた木の根を避けながら進むうち、岩場が増えはじめ、自然のスケールを感じます。

岩場が増え、周囲の景色も少しずつ変化してきます。木の根や岩が多く、不安定な足元には注意が必要です。疲労をためないよう、段差の少ないラインを選んで歩きましょう。

途中、ベンチのある東屋があります。東屋の向かいはケーブルカーの中間地点で、赤色のモミジ号と緑色のわかば号がすれ違う瞬間を撮影できます。休憩を兼ねて通過タイミングを狙うのも楽しいポイントです。

東屋から少し進んだ先に神秘的なオーラを放つ巨木が現れ、思わず足を止めてしまいました。この立派な夫婦杉は夫婦円満を祈るスポットとして知られています。

さらに進むと、「男女川(みなのがわ)源流碑」があります。小倉百人一首にも詠まれた名の由来を思いながら、周囲のスギの巨木と相まって清浄な空気に包まれます。

足元を確かめつつ歩いていくと、御幸ヶ原コース名物のハート石が現れました。

御幸ヶ原まで残り約500mのあたりから丸太階段が始まります。無理せず自分のペースで。雨天・雨上がりは特に滑りやすいので注意してください。

階段を登りきると、中間地点の御幸ヶ原に到着。男体山と女体山を結ぶ要所で、休憩にも最適です。

男体山をピストン登頂 御幸ヶ原で昼食休憩の後に女体山へ

今回は男体山を往復してから戻る計画のため、ここでは休憩を挟まず男体山へ。御幸ヶ原から男体山山頂まではおよそ15分。頂上の展望を楽しみに、短い岩場の登りを越えていきます

登山開始からおよそ2時間、男体山山頂に到着。標識の奥が最高地点です。山頂エリアは整備され、足元を気にせず過ごせます。

標高871mの男体山からは、関東平野の大パノラマ。左手に霞ヶ浦、空気が澄む日は遠く富士山まで望めることもあります男体山本殿で手を合わせたら、御幸ヶ原へ戻りましょう。

御幸ヶ原までは約10分で下り、ここで昼食と長めの休憩を。展望台や食堂、土産店が集まる拠点で、ケーブルカー利用の観光客も多く賑わいます。

筑波山のオブジェで記念撮影を楽しんだり、「コマ展望台」屋上からの展望を味わったりと、補給にも景観にも恵まれた場所です。

気分を整えたら女体山へ向かいます。ブナの木々に囲まれた穏やかな道を進むと、まず現れるのが休憩処「せきれい茶屋」。昔ながらの趣を残す茶屋で、ひと息つく登山者の姿も見られます。

その先には、筑波山の名所「ガマ石(おたつ石)」が登場。カエルのような形をした岩で、口の中に小石を投げ入れると願いが叶うといわれる人気のパワースポットです。

さらに岩場を越えていくと、いよいよ女体山山頂が目前に迫ります。木々の隙間から光が差し込み、頂上への期待が高まる区間です。

筑波山の最高点・女体山へ 白雲橋コースで奇岩を巡りながら下山

御幸ヶ原からおよそ15分で、筑波山最高峰・女体山の山頂(877m)へ。岩上の展望スポットは見晴らし抜群ですが、手すり・柵はありません。滑落に注意し、長居は避けて譲り合いましょう(平日正午で数組待ち、休日はさらに混雑傾向)。

女体山山頂には女体山本殿が祀られています。参拝を済ませたら、白雲橋コースで下山を開始。

途中の「天浮橋(あめのうきばし)」は縁結びのパワースポットとして知られます。山頂直下は渋滞が起きやすい区間で、大型連休には長い行列となることもあります。混雑時間帯(10:00~14:00)を避けると歩きやすくなります。

白雲橋コースは奇岩が連続します。序盤の「北斗岩」は巨岩の隙間をくぐるスポット。北斗岩という名前は、天にそびえる岩が北斗星のように動かないことに由来します。

さらに進んだ先の「国割り石(くにわりいし)」では、割れ目の上に小銭が積まれています。太古の昔に集まった神々がこの石の上に線を引き、それぞれ行くべき地方を割りふったと伝えられています。

鎖場を下って少し進むと、「母の胎内くぐり」と呼ばれる大きな岩場に到着します。筑波山は修験道の聖地とされ、母の胎内くぐりを抜けることで罪や穢れを払い、清らかな心身に立ち返れると伝えられています。

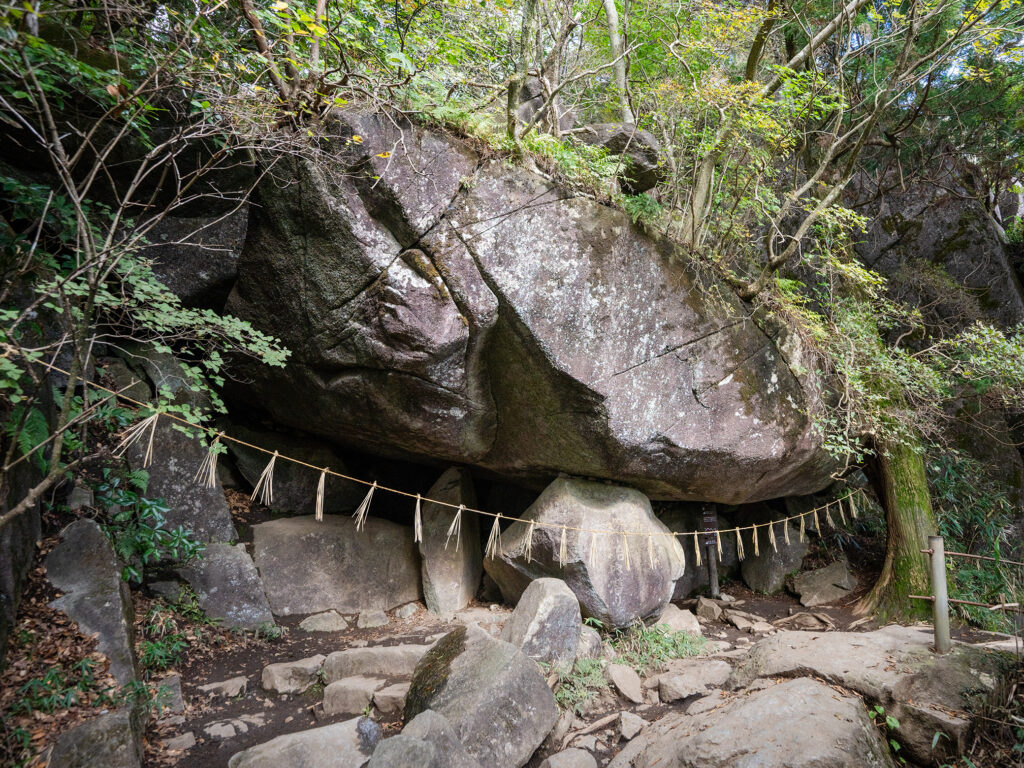

段差の大きな岩場をしばらく下っていくと、「弁慶七戻り」が現れます。神の世界と現世を分かつ場所とされ、今にも落ちそうな頭上の巨岩を恐れた弁慶が、七度引き返したという伝承から名づけられました。

弁慶七戻りを過ぎると、ほどなく「弁慶茶屋跡」に到着。ここで奇岩エリアは終わりです。東屋で休憩し、木々の合間からの眺めを楽しみながら体力を整えましょう。麓までは残り約1.7km。急坂が続くので、足の疲労を和らげてから再び歩き出します。

終盤は樹林帯を下り、残り約500mで「白蛇弁天」と呼ばれる小さな祠があり、白蛇の伝説が伝わります。

穏やかな樹林帯を抜け、鳥居をくぐれば白雲橋登山口。舗装路を下っていくと、筑波山神社に戻ります。

筑波山登山を締めくくるにふさわしい、変化に富んだ登山道と展望、そして神聖な雰囲気を味わえる充実の一日となりました。

筑波山登山の服装と持ち物 日帰りで安全・快適に歩くための準備ガイド

筑波山の登山道は整備されていますが、下山まで安全に過ごすためには服装と持ち物の準備が欠かせません。特に初心者は、基本装備を整えることで安心感がぐっと高まります。ここでは筑波山登山に適した服装と、日帰り登山で持っておきたいアイテムを紹介します。

季節を問わず快適に歩ける服装例

・ベースレイヤー(インナー)

・速乾性Tシャツ(夏向け)

・登山パンツ

・登山用靴下

岩場や木の根を越える場面があるため、動きやすいストレッチ素材の服装がおすすめです。汗をかきやすい筑波山では、シャツやインナーは速乾性素材が快適。冬場は重ね着で体温調節を行いましょう。

筑波山に持っていきたいアイテムリスト

筑波山の日帰り登山に必要なアイテムをまとめました。快適に歩くため、最低限の装備は必ず持っていきましょう。

必携アイテム

・飲み物(500ml~1L以上、夏は多めに)

・軽食・行動食(チョコやナッツ。夏は塩分補給タブレットやソフトキャンディーを加えると熱中症対策にもなる)

・タオル、手ぬぐい

・日焼け止め、帽子(つば付きがおすすめ)

・レインウェア(急な雨に必ず備える)

・スマートフォン+モバイルバッテリー

・地図アプリまたは紙地図(オフラインで確認できるもの)

・救急セット(絆創膏、常備薬など)

あると便利な装備品

・トレッキングポール

・登山用グローブ

・サングラス

・虫よけスプレー

・クマ鈴、ホイッスル

・携帯トイレ、ティッシュ、ゴミ袋

・エマージェンシーシート

不安定な足場が多い筑波山では、トレッキングポールを持っていくと歩きやすさが格段に上がります。転倒対策として、絆創膏やテーピングなどの救急アイテムを多めに用意しておくと安心です。

筑波山下山後に立ち寄りたい温泉・グルメ・観光スポット

筑波山神社周辺には、下山後に立ち寄れる温泉やカフェ、土産店が点在しています。登山の余韻を味わいながら、疲れを癒やしたり、ご当地の味を楽しんだりできるのが魅力です。ここでは、筑波山登山後におすすめの立ち寄りスポットを紹介します。

筑波山ホテル 青木屋

筑波山神社駐車場の目の前にある「筑波山ホテル 青木屋」は、日帰り利用もできる温泉旅館です。屋上のパノラマ露天風呂「雲上の湯」からは筑波の雄大な景色を一望でき、夜にはきらめく夜景を楽しめます。日帰り客専用の休憩室も備えられており、登山後の疲れを癒すのに最適です。

アクセス:つくばエクスプレス「つくば駅」下車後、筑波山行きシャトルバスで40分、筑波山神社入口で下車後、徒歩5分

営業時間:日帰り12:00〜15:00/宿泊15:00~24:00、5:30~8:30

休業日:なし ※休館情報はHPを確認

公式HPはこちら

CAFE 日升庵

筑波山観光案内所に隣接する「CAFE 日升庵(にっしょうあん)」は、ライ麦パンバーガーやオーガニックコーヒーなど筑波ならではの味わいが楽しめる人気カフェです。常陸小田米100%のお煎餅の手焼き体験もでき、旅の思い出づくりにもおすすめです。

アクセス:つくばエクスプレス「つくば駅」下車後、筑波山行きシャトルバスで40分、筑波山神社入口で下車後、徒歩すぐ

営業時間:平日11:00~18:00/土日祝:10:00~18:00

休業日:木・金曜

公式HPはこちら

筑波山 むらさき

「筑波山 むらさき」は、食事とお土産を一度に楽しめるお店です。食事処では名物の山芋そばやつくばうどん、地酒「男女川(みなのがわ)」などを味わえます。お土産コーナーでは「がませんべい」や梅酒、ジャンボカエルのぬいぐるみなど、筑波らしい品が揃います。登山の締めくくりに立ち寄るのにぴったりです。

アクセス:つくばエクスプレス「つくば駅」下車後、筑波山行きシャトルバスで40分、筑波山神社入口で下車後、徒歩5分

営業時間:9:00~17:00

休業日:不定休

筑波山登山のよくある質問(Q&A)

Q. 筑波山は登山初心者でも登れますか?

A. はい、登山初心者でも安心して登れます。筑波山は標高877mと低く、コースがよく整備されています。ただし、御幸ヶ原コースなどは岩や木の根が多く、やや険しい箇所もあります。体力や装備を整えておけば問題ありません。ケーブルカーやロープウェイもあるため、体調に合わせて無理なく登山を楽しめます。

Q. 筑波山の山頂からの景色は見られますか?

A. 男体山と女体山の両山頂から、関東平野を一望する絶景を楽しめます。男体山は足場が整備されており安全ですが、女体山山頂は手すりがなく岩場が滑りやすいため、足元には十分注意してください。晴天時は富士山やスカイツリーを望むこともできます。

Q. どの季節がおすすめですか?

A. 四季折々の景色が魅力ですが、特に人気なのは紅葉シーズン(10月下旬〜11月中旬頃)。赤や黄色に染まった山肌が美しく、登山道を彩ります。春は新緑、夏は涼しい木陰歩き、冬は澄んだ空気と遠望が楽しめます

Q. ケーブルカーやロープウェイはどこから乗れますか?

A. ケーブルカーは御幸ヶ原コースの登山口近くにある「宮脇駅」から乗車し、山上の「筑波山頂駅」で下車します。ロープウェイは御幸ヶ原側の「女体山駅」と、おたつ石コース登山口近くの「つつじが丘駅」を結んでいます。疲労時や悪天候時は無理をせず利用しましょう。

見どころも手応えも満載の登山道に魅了される筑波山登山

古くから多くの人々に親しまれる筑波山。男体山・女体山からの大パノラマや、御幸ヶ原のにぎわい、数々のパワースポットなど、見どころが尽きません。山頂の本殿では霊山としての静けさに包まれ、登頂の達成感とはまた違う感動を味わえます。

変化に富んだ登山道は歩くほどに手ごたえがあり、初心者から経験者まで満足できる山です。コースや季節を変えて訪れるたびに、新しい筑波山の魅力に出会えるでしょう。

筑波山登山を安心・安全に楽しむためには、登山地図アプリ『山と高原地図ホーダイ』の活用がおすすめです。コース情報や現在地がすぐに確認でき、初めての登山でも心強いパートナーになります。

関連する記事

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。