【中級者向け】の登山コースガイド

中級者向け

検索結果603件中

421-440件

-

蓮華温泉から朝日岳

- 2泊3日

- 8時間10分

- 11.4km

蓮華温泉から朝日岳

- 2泊3日

- 8時間10分

- 11.4km

このコースは、蓮華温泉から、瀬戸川、白高地沢へいったん下り、そこからカモシカ坂を急登し、五輪尾根を朝日岳をめざして登る健脚向きのコースです。近年、花巡りの山旅を楽しめるコースとして人気がありますが、計画不十分なまま安易に登るのは禁物です。またこのコースは、途中見るべきものも多く、ついついのんびりと登ってしまうコースでもあります。山行を楽しむためには、なるべくならば蓮華温泉に一泊し、朝はできるだけ早立ちしましょう。 蓮華温泉ロッジの前からブナやトチの樹林帯を下り、キャンプ場を左に見て、蓮華ノ森自然歩道の周遊道に出ます。鉱山道を左に分けて右に進むと、大きな湿原となり、整備された木道に出ます。ここは兵馬ノ平と呼ばれ、ヒオウギアヤメなどが咲き、小川も流れています。雪倉岳や朝日岳の展望の良いところです。 瀬戸川へは、木道や、滑りやすい樹林の中の急坂を下って行きます。立派な鉄橋を渡り、白高地沢に沿った道を行けば、左にヒョウタン池を見て白高地沢の鉄橋を左岸に渡ります。やがて、カモシカ坂の急登になります。以前は滑りやすい急坂でしたが、木道の整備により歩きやすくなりました。しかし、木道が濡れているときなどはスリップに十分注意が必要です。 高度を上げて行くと、視界が開け、緩斜面になり、草原に出ます。ここがカモシカ原で、きれいなお花畑が広がっています。低樹林帯の中にある花園三角点を過ぎて広い草原に出ると、ベンチが作られていて近くに水場があります。やがて道は稜線状を行くようになります。青ザクと呼ばれるザク道を登りきると、再び樹林帯に入り、山腹をトラバースしながら白高地に入って行きます。清水が縦横に流れ、道はぬかるんだ幾筋もの踏跡をたどるように行きます。ぬかるみにはうんざりしますが、チングルマやハクサンコザクラなどの花が咲き乱れる中を行くので、元気づけられることでしょう。 さらに南面の緩斜面の草地をトラバースしながらどんどん登って行きますが、早い時期ならば、雪渓をいくつも横断することになるので慎重に。やがて朝日岳の鞍部(吹上のコル)に出ます。ここは栂海新道の分岐点にもなっています。 反対側の斜面の下に朝日池を見ながら、広い斜面をジグザグに登って行くと、左手に雪渓がある場所に出ます。その横を回るとまもなく、朝日岳の頂上です。 旭岳の頂上には、展望指示盤がはめ込まれた台石が立っています。周辺にはハイマツが点在し、ミヤママツムシソウやタカネシオガマなどが咲きます。また、ライチョウの遊ぶ姿もよく見られるスポットです。西に延びる尾根を、道標に従い40分あまりで朝日小屋に到着します。このコースは、蓮華温泉から、瀬戸川、白高地沢へいったん下り、そこからカモシカ坂を急登し、五輪尾根を朝日岳をめざして登る健脚向きのコースです。近年、花巡りの山旅を楽しめるコースとして人気がありますが、計画不十分なまま安易に登るのは禁物です。またこのコースは、途中見るべきものも多く、ついついのんびりと登ってしまうコースでもあります。山行を楽しむためには、なるべくならば蓮華温泉に一泊し、朝はできるだけ早立ちしましょう。 蓮華温泉ロッジの前からブナやトチの樹林帯を下り、キャンプ場を左に見て、蓮華ノ森自然歩道の周遊道に出ます。鉱山道を左に分けて右に進むと、大きな湿原となり、整備された木道に出ます。ここは兵馬ノ平と呼ばれ、ヒオウギアヤメなどが咲き、小川も流れています。雪倉岳や朝日岳の展望の良いところです。 瀬戸川へは、木道や、滑りやすい樹林の中の急坂を下って行きます。立派な鉄橋を渡り、白高地沢に沿った道を行けば、左にヒョウタン池を見て白高地沢の鉄橋を左岸に渡ります。やがて、カモシカ坂の急登になります。以前は滑りやすい急坂でしたが、木道の整備により歩きやすくなりました。しかし、木道が濡れているときなどはスリップに十分注意が必要です。 高度を上げて行くと、視界が開け、緩斜面になり、草原に出ます。ここがカモシカ原で、きれいなお花畑が広がっています。低樹林帯の中にある花園三角点を過ぎて広い草原に出ると、ベンチが作られていて近くに水場があります。やがて道は稜線状を行くようになります。青ザクと呼ばれるザク道を登りきると、再び樹林帯に入り、山腹をトラバースしながら白高地に入って行きます。清水が縦横に流れ、道はぬかるんだ幾筋もの踏跡をたどるように行きます。ぬかるみにはうんざりしますが、チングルマやハクサンコザクラなどの花が咲き乱れる中を行くので、元気づけられることでしょう。 さらに南面の緩斜面の草地をトラバースしながらどんどん登って行きますが、早い時期ならば、雪渓をいくつも横断することになるので慎重に。やがて朝日岳の鞍部(吹上のコル)に出ます。ここは栂海新道の分岐点にもなっています。 反対側の斜面の下に朝日池を見ながら、広い斜面をジグザグに登って行くと、左手に雪渓がある場所に出ます。その横を回るとまもなく、朝日岳の頂上です。 旭岳の頂上には、展望指示盤がはめ込まれた台石が立っています。周辺にはハイマツが点在し、ミヤママツムシソウやタカネシオガマなどが咲きます。また、ライチョウの遊ぶ姿もよく見られるスポットです。西に延びる尾根を、道標に従い40分あまりで朝日小屋に到着します。 -

朝日岳から小川温泉元湯

- 1泊2日

- 7時間30分

- 17.5km

朝日岳から小川温泉元湯

- 1泊2日

- 7時間30分

- 17.5km

この朝日岳から北又に下るコースは、逆コースで登る場合は急登が連続します。それだけに下りは慣れた人なら早いとも言えますが、慣れない人にとっては意外に時間がかかります。いずれにせよ、足元には十分注意して歩きましょう。 朝日小屋の前のテント場を横切り、前朝日を左手に見て巻きながら、雨水にえぐられた溝状の道を下っていきます。灌木帯の中を、木の根などに気を付けながら下ると、やがて広い草原に出ます。ここが夕日ヶ原で、池塘などもあり、湿性のお花畑になっています。ここから眺める夕日が素晴らしいので、夕日ヶ原と名が付いたと思われますが、一般的な行程では、ここで夕日を見ることはまずないでしょう。 のどかで牧歌的な夕日ヶ原をしばらくのんびり歩いて、道が灌木帯の急な下りになると、クサリ場があり、イブリ山の鞍部に到着します。モリアオガエルの生息地であるという小さな池を右に見て登って行きますが、灌木に囲まれた道は、夏などは暑さに悩ませられます。イブリ山の頂上は、灌木を刈り払ってあり、小グループならゆっくり休めるくらいの広さがあります。また、ここには十合目の標識が立っていますが、これは北又からイブリ山までを十分割して表わしたものです。一合ごとに標識が立っているので、目安にして進みましょう。 八合目あたりから、道は立派なブナ林の急斜面をジグザグに下っていきます。大きなブナの木立の中を行くこのあたりは、コースでいちばん印象深いポイントです。 五合目のブナ平は、小さな広場になっていて、ひと息入れるにはよい場所です。水場も右に少し入ったところにあります。四合目、三合目と、道はどんどん下っていきます。ヤセ尾根状になったり、ザレた道が続いたり難所の多い道ですが、一合目の標識の立つ峠状のところまで来れば、北又の駐車場がすぐ下に見えてきます。 北又のダムの下に架かる吊橋を渡り、ちょうど百段の階段を登れば、北又小屋の下に出ます。この北又小屋はドライブインを思わせるきれいな建物で、利用の際は朝日小屋へ連絡が必要です。 ここから小川温泉元湯までは車道の一本道となります。一般車は通行禁止だが、タクシーは入るので、北又小屋から呼ぶのもよいでしょう。歩けば、越道峠を越えて小川温泉元湯まで3時間の行程です。この朝日岳から北又に下るコースは、逆コースで登る場合は急登が連続します。それだけに下りは慣れた人なら早いとも言えますが、慣れない人にとっては意外に時間がかかります。いずれにせよ、足元には十分注意して歩きましょう。 朝日小屋の前のテント場を横切り、前朝日を左手に見て巻きながら、雨水にえぐられた溝状の道を下っていきます。灌木帯の中を、木の根などに気を付けながら下ると、やがて広い草原に出ます。ここが夕日ヶ原で、池塘などもあり、湿性のお花畑になっています。ここから眺める夕日が素晴らしいので、夕日ヶ原と名が付いたと思われますが、一般的な行程では、ここで夕日を見ることはまずないでしょう。 のどかで牧歌的な夕日ヶ原をしばらくのんびり歩いて、道が灌木帯の急な下りになると、クサリ場があり、イブリ山の鞍部に到着します。モリアオガエルの生息地であるという小さな池を右に見て登って行きますが、灌木に囲まれた道は、夏などは暑さに悩ませられます。イブリ山の頂上は、灌木を刈り払ってあり、小グループならゆっくり休めるくらいの広さがあります。また、ここには十合目の標識が立っていますが、これは北又からイブリ山までを十分割して表わしたものです。一合ごとに標識が立っているので、目安にして進みましょう。 八合目あたりから、道は立派なブナ林の急斜面をジグザグに下っていきます。大きなブナの木立の中を行くこのあたりは、コースでいちばん印象深いポイントです。 五合目のブナ平は、小さな広場になっていて、ひと息入れるにはよい場所です。水場も右に少し入ったところにあります。四合目、三合目と、道はどんどん下っていきます。ヤセ尾根状になったり、ザレた道が続いたり難所の多い道ですが、一合目の標識の立つ峠状のところまで来れば、北又の駐車場がすぐ下に見えてきます。 北又のダムの下に架かる吊橋を渡り、ちょうど百段の階段を登れば、北又小屋の下に出ます。この北又小屋はドライブインを思わせるきれいな建物で、利用の際は朝日小屋へ連絡が必要です。 ここから小川温泉元湯までは車道の一本道となります。一般車は通行禁止だが、タクシーは入るので、北又小屋から呼ぶのもよいでしょう。歩けば、越道峠を越えて小川温泉元湯まで3時間の行程です。 -

栂池自然園から風吹大池

- 1泊2日

- 3時間40分

- 6.4km

栂池自然園から風吹大池

- 1泊2日

- 3時間40分

- 6.4km

風吹大池へのルートとして、最も一般的なのがこの栂池自然園からのコースです。 ロープウェイでしか栂池に入れず、マイカーやタクシー等の利用が出来ないので、日帰り登山は時間的に余裕がありません。出来るなら、風吹山荘で一泊して、のんびり過ごしたいところです。 栂池自然園から、階段状の道を登っていきます。ネマガリダケが両側に密生し、水はけの悪いドロの道をひたすら登ると、次第に視界が開けてきます。清水が湧き出る水場に着けば、天狗原は間近です。 天狗原に入り、白馬大池方面との分岐に着きます。ここで大部分の登山者は、白馬大池に向かい、風吹大池を目指す人は多くはありません。分岐点の標識には風吹山荘の開設期間を示す札があるので、しっかりと確認しておきましょう。天狗原の草地に敷設された木道をしばらく歩き、千国揚尾根に入ります。 千国揚尾根は、地図で見ると、ゆるやかな何でもない尾根に見えますが、樹林帯の中のえぐられた道は、ぬかるんで滑りやすく、歩きにくい箇所も多いです。視界も樹間越しに、わずかに山並みが見える程度です。また、この尾根道は地図で読めない小さな登降が意外に多く、思ったよりも歩行に手間どります。フスブリ山の右側をゆるやかに巻いて、笹目尾根から蓮華温泉への分岐を過ぎると、風吹天狗原の草原に出ます。木道で天狗原を横切って、階段を下りれば、風吹大池の岸辺に到着です。 風吹大池は、白馬大池とは趣もまったく異なり、周囲に樹林帯が広がる幽邃境です。のんびりと散策を楽しめば、下界の喧騒がうそのように思えてくるはずです。風吹山荘は、池から東に少し行ったところに、木々に囲まれてひっそりとたたずんでいます。風吹大池へのルートとして、最も一般的なのがこの栂池自然園からのコースです。 ロープウェイでしか栂池に入れず、マイカーやタクシー等の利用が出来ないので、日帰り登山は時間的に余裕がありません。出来るなら、風吹山荘で一泊して、のんびり過ごしたいところです。 栂池自然園から、階段状の道を登っていきます。ネマガリダケが両側に密生し、水はけの悪いドロの道をひたすら登ると、次第に視界が開けてきます。清水が湧き出る水場に着けば、天狗原は間近です。 天狗原に入り、白馬大池方面との分岐に着きます。ここで大部分の登山者は、白馬大池に向かい、風吹大池を目指す人は多くはありません。分岐点の標識には風吹山荘の開設期間を示す札があるので、しっかりと確認しておきましょう。天狗原の草地に敷設された木道をしばらく歩き、千国揚尾根に入ります。 千国揚尾根は、地図で見ると、ゆるやかな何でもない尾根に見えますが、樹林帯の中のえぐられた道は、ぬかるんで滑りやすく、歩きにくい箇所も多いです。視界も樹間越しに、わずかに山並みが見える程度です。また、この尾根道は地図で読めない小さな登降が意外に多く、思ったよりも歩行に手間どります。フスブリ山の右側をゆるやかに巻いて、笹目尾根から蓮華温泉への分岐を過ぎると、風吹天狗原の草原に出ます。木道で天狗原を横切って、階段を下りれば、風吹大池の岸辺に到着です。 風吹大池は、白馬大池とは趣もまったく異なり、周囲に樹林帯が広がる幽邃境です。のんびりと散策を楽しめば、下界の喧騒がうそのように思えてくるはずです。風吹山荘は、池から東に少し行ったところに、木々に囲まれてひっそりとたたずんでいます。 -

蓮華温泉から風吹大池

- 日帰り

- 4時間0分

- 5.7km

蓮華温泉から風吹大池

- 日帰り

- 4時間0分

- 5.7km

この道は、蓮華温泉から風吹大池まで日帰りで行けるコースで、利用者も比較的多いです。ただし、距離は短いものの急登があり、また尾根筋に登った後は長靴が必要になるような湿った道が続くため、決して楽なコースとは言えません。 蓮華温泉から車道を平岩方面に30分ほど戻り、風吹大池入口の標識があるところから登り始めます。登山口の右手には、ひときわ目立つブナの大木が立っています。道は急登から始まり、ジグザグの坂を上ると、汗をかきながらひと息つきたくなる頃、ゆるやかな笹目尾根に入ります。稜線を右に進み、樹林帯の中でゆるやかな登降を繰り返すと、視界が開けた尾根道に出ます。そこでひと休みした後、目の前の急坂を登ると、道は湿地状になり、小さな草地を横切ると広い草原に出ます。ここではミズバショウやコバイケイソウが咲き、これを抜けると再び樹林帯をゆるやかに登ります。しばらくすると、右から天狗原から来る道と合流します。 なお、蓮華温泉からは、白馬大池と風吹大池を結んだ周遊コースも組むことができます。朝、蓮華温泉を出発し、白馬大池から天狗原を経て風吹大池に至るコースは、一日行程としてちょうど良い距離です。風吹大池を訪れる人の大半は、各コースを使ってのピストン山行を選んでいますが、ゆとりがある方には周遊コースをおすすめします。この道は、蓮華温泉から風吹大池まで日帰りで行けるコースで、利用者も比較的多いです。ただし、距離は短いものの急登があり、また尾根筋に登った後は長靴が必要になるような湿った道が続くため、決して楽なコースとは言えません。 蓮華温泉から車道を平岩方面に30分ほど戻り、風吹大池入口の標識があるところから登り始めます。登山口の右手には、ひときわ目立つブナの大木が立っています。道は急登から始まり、ジグザグの坂を上ると、汗をかきながらひと息つきたくなる頃、ゆるやかな笹目尾根に入ります。稜線を右に進み、樹林帯の中でゆるやかな登降を繰り返すと、視界が開けた尾根道に出ます。そこでひと休みした後、目の前の急坂を登ると、道は湿地状になり、小さな草地を横切ると広い草原に出ます。ここではミズバショウやコバイケイソウが咲き、これを抜けると再び樹林帯をゆるやかに登ります。しばらくすると、右から天狗原から来る道と合流します。 なお、蓮華温泉からは、白馬大池と風吹大池を結んだ周遊コースも組むことができます。朝、蓮華温泉を出発し、白馬大池から天狗原を経て風吹大池に至るコースは、一日行程としてちょうど良い距離です。風吹大池を訪れる人の大半は、各コースを使ってのピストン山行を選んでいますが、ゆとりがある方には周遊コースをおすすめします。 -

風吹大池から北小谷

- 日帰り

- 4時間30分

風吹大池から北小谷

- 日帰り

- 4時間30分

風吹大池に至る登山路は、栂池自然園から風吹大池(コースガイド)、蓮華温泉から風吹大池(コースガイド)のほかに、新道の北野経由で北小谷に下るものがありますが、旧道が不通の時に造られたもので、ブナ林などの斜面を切り開いた道で、ところどころ高い幹にスキーツアー用の標識が見られます。1333m地点まで下ると舗装道路となり北小谷へと続いていきます。 旧道は、風吹山荘から東に標識に従って、沢状の道を下っていきます。道はしっかりして、通行者の少ないわりに歩きやすいです。樹林帯をただひたすら下ることになりますが、ブナ林などの自然林で、気持ちのよい道が続きます。途中、ゴムホースで冷たい水を使えるようにした水場もります。 やがて、両側から沢が追って、細い尾根道になります。硫黄の強い臭いに、左側の谷を見れば、沢床が雪渓のように真っ白くなっています。道はブナ林を下りやがて林道に出ます。入口には風吹大池登山口の道標が立っています。 ここからは車の通れる林道となり、来馬経由で北小谷駅まで、徒歩2時間の行程です。風吹大池に至る登山路は、栂池自然園から風吹大池(コースガイド)、蓮華温泉から風吹大池(コースガイド)のほかに、新道の北野経由で北小谷に下るものがありますが、旧道が不通の時に造られたもので、ブナ林などの斜面を切り開いた道で、ところどころ高い幹にスキーツアー用の標識が見られます。1333m地点まで下ると舗装道路となり北小谷へと続いていきます。 旧道は、風吹山荘から東に標識に従って、沢状の道を下っていきます。道はしっかりして、通行者の少ないわりに歩きやすいです。樹林帯をただひたすら下ることになりますが、ブナ林などの自然林で、気持ちのよい道が続きます。途中、ゴムホースで冷たい水を使えるようにした水場もります。 やがて、両側から沢が追って、細い尾根道になります。硫黄の強い臭いに、左側の谷を見れば、沢床が雪渓のように真っ白くなっています。道はブナ林を下りやがて林道に出ます。入口には風吹大池登山口の道標が立っています。 ここからは車の通れる林道となり、来馬経由で北小谷駅まで、徒歩2時間の行程です。 -

小谷温泉から雨飾山

- 1泊2日

- 4時間55分

- 6.1km

小谷温泉から雨飾山

- 1泊2日

- 4時間55分

- 6.1km

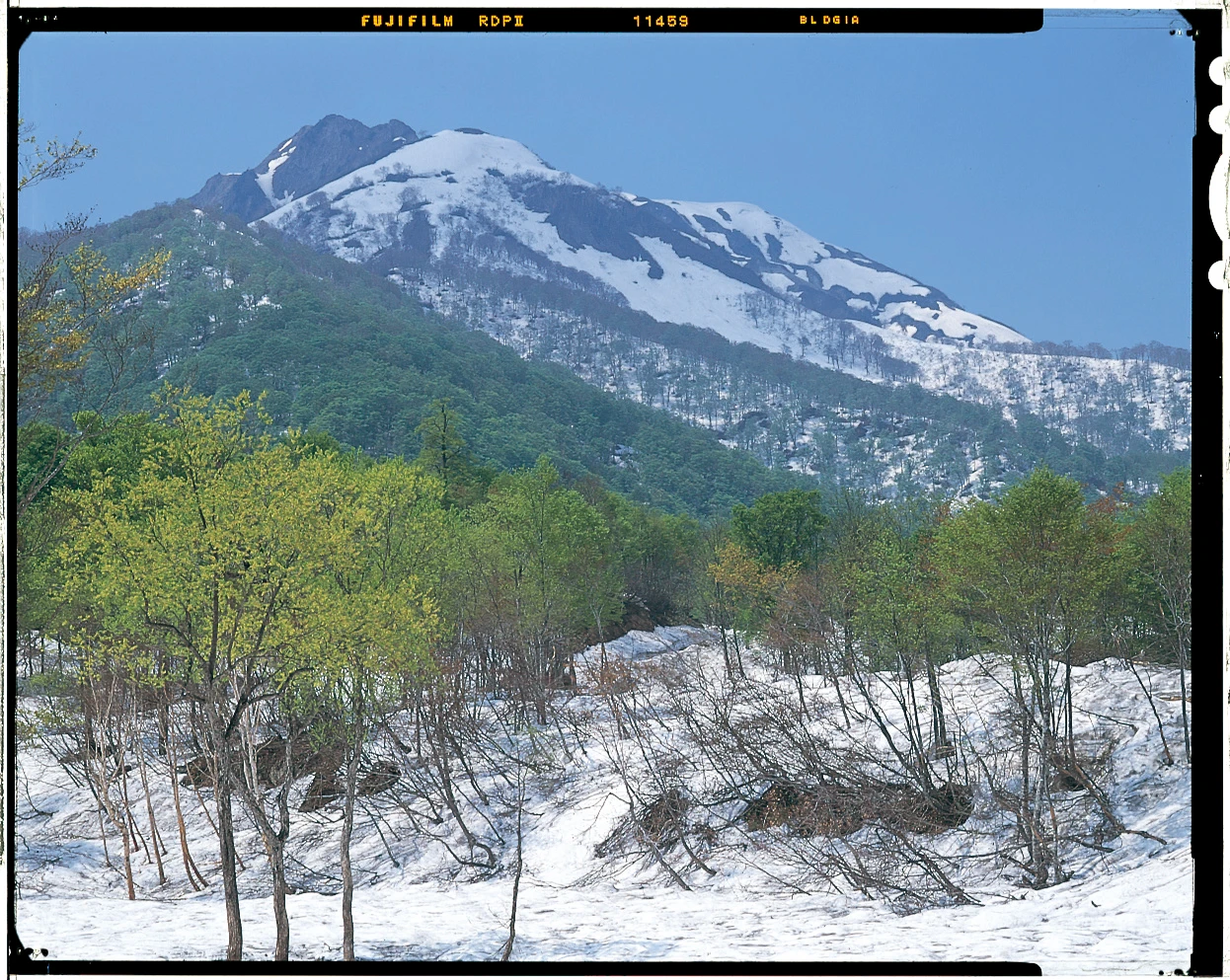

雨飾山へは、北と南のふたつの秘湯、新潟側の雨飾温泉と長野側の小谷温泉から登るのが一般的です。 雨飾山の人気の秘密は、秘湯ブームによるところが大きいのかもしれません。それはともかく、大半の登山者が、小谷温泉から登って雨飾温泉に下るか、その逆コースをとるかするのですが、近頃はマイカー登山が盛んとなり、小谷側に駐車場が整備されたこともあって、小谷側からピストン登山する登山者が増えてきました。ここでは、小谷側からのコースを紹介します。 大糸線南小谷駅から村営バスかタクシーで、小谷温泉に向います。タクシーかマイカーならば、登山道入口まで入ることができます。バスを利用した際は雨飾高原まで入ることができます。バス停の近くには露天風呂や乙見山峠から笹ヶ峰へ抜ける林道の入口があります。 林道から雨飾山が真正面に見えてくると、登山道入口の標識が立っていて、右に入るとやがて駐車場に出ます。マイカーで来たら、ここから山頂往復をするとよいでしょう。ここには休憩所があり、トイレや水の補給もでき、キャンプ場も開設されています。 林道はここまでで、いよいよ登山道にはいります。休憩所の横から少し下に入ると、大海川に沿った川原の中を、広河原と呼ばれる木道を歩きます。すぐにブナ林の尾根にたどりつくが、きつい登りが続きます。300mあまりの高度を一気に稼ぎ、山腹を巻くようになると荒菅沢に出ます。 夏の早い時期には雪渓も残っています。見上げると、スラブ状の岩壁が雨飾山頂上に向っているのが源頭に見えます。対岸に渡り、ジグザグに少し登ると、またきつい階段を上るような急登となります。明るい稜線を行きますが、夏などは直射日光を受けて大汗をかくことになります。左手に荒菅沢の源頭スラブを見ながら登ると、やがて笹平に到着です。 笹平からは雨飾温泉に行く分岐をとります。広い尾根で、一面ササに覆われているのが山頂まで続きます。急な斜面を少し登ると雨飾山の山頂で、左手の南峰に三角点が、右手のやや低い北峰に石仏や石祠があります。山頂からは北アルプスの朝日、雪倉、白馬から槍の穂先まで一望することができ、振り返れば焼山から天狗原山の山並が間近に見えます。なお、石仏のあるところから西へ尾根を下ると、大網口の登山道となっています。雨飾山へは、北と南のふたつの秘湯、新潟側の雨飾温泉と長野側の小谷温泉から登るのが一般的です。 雨飾山の人気の秘密は、秘湯ブームによるところが大きいのかもしれません。それはともかく、大半の登山者が、小谷温泉から登って雨飾温泉に下るか、その逆コースをとるかするのですが、近頃はマイカー登山が盛んとなり、小谷側に駐車場が整備されたこともあって、小谷側からピストン登山する登山者が増えてきました。ここでは、小谷側からのコースを紹介します。 大糸線南小谷駅から村営バスかタクシーで、小谷温泉に向います。タクシーかマイカーならば、登山道入口まで入ることができます。バスを利用した際は雨飾高原まで入ることができます。バス停の近くには露天風呂や乙見山峠から笹ヶ峰へ抜ける林道の入口があります。 林道から雨飾山が真正面に見えてくると、登山道入口の標識が立っていて、右に入るとやがて駐車場に出ます。マイカーで来たら、ここから山頂往復をするとよいでしょう。ここには休憩所があり、トイレや水の補給もでき、キャンプ場も開設されています。 林道はここまでで、いよいよ登山道にはいります。休憩所の横から少し下に入ると、大海川に沿った川原の中を、広河原と呼ばれる木道を歩きます。すぐにブナ林の尾根にたどりつくが、きつい登りが続きます。300mあまりの高度を一気に稼ぎ、山腹を巻くようになると荒菅沢に出ます。 夏の早い時期には雪渓も残っています。見上げると、スラブ状の岩壁が雨飾山頂上に向っているのが源頭に見えます。対岸に渡り、ジグザグに少し登ると、またきつい階段を上るような急登となります。明るい稜線を行きますが、夏などは直射日光を受けて大汗をかくことになります。左手に荒菅沢の源頭スラブを見ながら登ると、やがて笹平に到着です。 笹平からは雨飾温泉に行く分岐をとります。広い尾根で、一面ササに覆われているのが山頂まで続きます。急な斜面を少し登ると雨飾山の山頂で、左手の南峰に三角点が、右手のやや低い北峰に石仏や石祠があります。山頂からは北アルプスの朝日、雪倉、白馬から槍の穂先まで一望することができ、振り返れば焼山から天狗原山の山並が間近に見えます。なお、石仏のあるところから西へ尾根を下ると、大網口の登山道となっています。 -

雨飾山西尾根

- 日帰り

- 4時間0分

- 4.1km

雨飾山西尾根

- 日帰り

- 4時間0分

- 4.1km

雨飾山西尾根コースは、登山口に入るのに不便なので登山者こそ少ないものの、地元の大網地区の観光協会主催で7月第1日曜日に山開きの行事として大勢の人が登っています。 小谷温泉から林道の湯峠を越して入るか、大糸線平岩駅から大網地区を通り大網登山口から入山します。このあたりは若干の駐車スペ−スはあるものの、正式の駐車場ではありません。標識を見て登山道に入るとすぐ、きれいな水の流れる沢を渡り、平らな道をしばらく歩くことになります。堰堤工事の資材運搬に使われたのか、トロッコの線路の枕木やイヌ釘などが打たれたままところどころに残っています。 しばらく歩くと前沢に出ます。河原の中をペンキの印に導かれ、上流に少し行き対岸に渡ります。ブナ林の中をゆっくりジグザグを繰り返し登って行くと、清水の流れる水場があります。さらにブナ林の中を行きますが、このあたりは、ブナの幹にクマの爪跡などが見えます。 樹間から北アルプスが見えるようになり、ネマガリタケが多くなる頃、水場の標識があります。道から左へ入ったところにある小さな沢がそれです。 道はやがて尾根道に出ますが、灌木帯の根元にカタクリやシラネアオイが咲きます。稜線に出れば山頂まで一直線に急な登りが続きますが、岩場の間を歩くようになれば石仏の待つ山頂は日の前。ハクサンチドリ、ミヤママンネングサ、ミヤマハンショウヅル、ヨツバシオガマ、ミヤマクワガタなどの高山植物が色とりどりに咲いています。雨飾山西尾根コースは、登山口に入るのに不便なので登山者こそ少ないものの、地元の大網地区の観光協会主催で7月第1日曜日に山開きの行事として大勢の人が登っています。 小谷温泉から林道の湯峠を越して入るか、大糸線平岩駅から大網地区を通り大網登山口から入山します。このあたりは若干の駐車スペ−スはあるものの、正式の駐車場ではありません。標識を見て登山道に入るとすぐ、きれいな水の流れる沢を渡り、平らな道をしばらく歩くことになります。堰堤工事の資材運搬に使われたのか、トロッコの線路の枕木やイヌ釘などが打たれたままところどころに残っています。 しばらく歩くと前沢に出ます。河原の中をペンキの印に導かれ、上流に少し行き対岸に渡ります。ブナ林の中をゆっくりジグザグを繰り返し登って行くと、清水の流れる水場があります。さらにブナ林の中を行きますが、このあたりは、ブナの幹にクマの爪跡などが見えます。 樹間から北アルプスが見えるようになり、ネマガリタケが多くなる頃、水場の標識があります。道から左へ入ったところにある小さな沢がそれです。 道はやがて尾根道に出ますが、灌木帯の根元にカタクリやシラネアオイが咲きます。稜線に出れば山頂まで一直線に急な登りが続きますが、岩場の間を歩くようになれば石仏の待つ山頂は日の前。ハクサンチドリ、ミヤママンネングサ、ミヤマハンショウヅル、ヨツバシオガマ、ミヤマクワガタなどの高山植物が色とりどりに咲いています。 -

地蔵峠から大峠越え

- 日帰り

- 6時間25分

- 6.4km

地蔵峠から大峠越え

- 日帰り

- 6時間25分

- 6.4km

北小谷駅から、国道を北に少し歩きます。小谷橋の手前を右に折れ、道標に従い深原地区を抜け、峠道の分岐まで林道を登っていきます。峠への道も広く歩きやすい道のりです。ナラやブナの樹林に囲まれて、ユキツバキが群生しており、5月中句が見頃です。また秋には、落ち葉の絨毯の上を行くことになります。貝の平、観音菱を過ぎ、地蔵峠までは1時間ぐらいで着きます。 地蔵峠は尾根状の場所で、杉並木があり、小さな社の中に地蔵が祀られています。峠の下に「乳房の木」と呼ばれるセンノキの巨木があります。道を少し下って沢を渡ると、大峠への登りです。 大峠は、北に日本海、東に雨飾山の眺望が素晴らしいです。姫川小谷林道への下りは、時期によってはヤブがひどいものの、道ははっきりしています。北小谷駅から、国道を北に少し歩きます。小谷橋の手前を右に折れ、道標に従い深原地区を抜け、峠道の分岐まで林道を登っていきます。峠への道も広く歩きやすい道のりです。ナラやブナの樹林に囲まれて、ユキツバキが群生しており、5月中句が見頃です。また秋には、落ち葉の絨毯の上を行くことになります。貝の平、観音菱を過ぎ、地蔵峠までは1時間ぐらいで着きます。 地蔵峠は尾根状の場所で、杉並木があり、小さな社の中に地蔵が祀られています。峠の下に「乳房の木」と呼ばれるセンノキの巨木があります。道を少し下って沢を渡ると、大峠への登りです。 大峠は、北に日本海、東に雨飾山の眺望が素晴らしいです。姫川小谷林道への下りは、時期によってはヤブがひどいものの、道ははっきりしています。 -

本道寺から宝満山(猫谷川新道)

- 日帰り

- 2時間45分

本道寺から宝満山(猫谷川新道)

- 日帰り

- 2時間45分

西鉄二日市駅、JR二日市駅からバスに乗り換え、柚須原行きのバスで本道寺入口で下車します。「宝満山登山道」の標識に従い、宝満山を見上げながら登ります。林道の分岐を見送り、車道が左折する地点が堤谷入口です。堤谷入口で林道を左折し、徒歩10分で林道脇に猫谷川新道の表示が現れます。 猫谷川入口からスタートして、ゆるやかに進み、やがて渓流に沿って登ります。2合目で大谷尾根への道が分かれると、小さな滝が現れ始め、やがて花乱の滝、養老の滝と本格的な滝となります。登山道は流れに沿って登り、徐々に傾斜を増し、岩場ではハシゴやクサリで乗り越えます。 滝下には平地があり、休憩もできますが、5合目の上部は先年の豪雨で土石流に埋まり、変貌しています。ルートがわかりにくいところもあり、また落石にも注意が必要です。左岸に渡って登ると、剣の窟を経てシラハケ尾根からの道に合流します。 左に進み、すぐ先で標識に従って分岐を右に登ると尾根を越えて金の水、そのまま右の尾根を登り自然林の中を進むと普池の窟に着きます。10人が入れる洞窟で、仏像が安置されています。これから左へ尾根を巻いてコルに出ると縦走路に出ます。右に行けば10分で仏頂山となります。宝満山はコルから左に縦走路を進み、10分で稚児落しの岩場に着きます。左手からクサリ場を登るか、岩の基部を右に巻いて突端から登ることもできます。上がれば山頂で、上宮の社があります。西鉄二日市駅、JR二日市駅からバスに乗り換え、柚須原行きのバスで本道寺入口で下車します。「宝満山登山道」の標識に従い、宝満山を見上げながら登ります。林道の分岐を見送り、車道が左折する地点が堤谷入口です。堤谷入口で林道を左折し、徒歩10分で林道脇に猫谷川新道の表示が現れます。 猫谷川入口からスタートして、ゆるやかに進み、やがて渓流に沿って登ります。2合目で大谷尾根への道が分かれると、小さな滝が現れ始め、やがて花乱の滝、養老の滝と本格的な滝となります。登山道は流れに沿って登り、徐々に傾斜を増し、岩場ではハシゴやクサリで乗り越えます。 滝下には平地があり、休憩もできますが、5合目の上部は先年の豪雨で土石流に埋まり、変貌しています。ルートがわかりにくいところもあり、また落石にも注意が必要です。左岸に渡って登ると、剣の窟を経てシラハケ尾根からの道に合流します。 左に進み、すぐ先で標識に従って分岐を右に登ると尾根を越えて金の水、そのまま右の尾根を登り自然林の中を進むと普池の窟に着きます。10人が入れる洞窟で、仏像が安置されています。これから左へ尾根を巻いてコルに出ると縦走路に出ます。右に行けば10分で仏頂山となります。宝満山はコルから左に縦走路を進み、10分で稚児落しの岩場に着きます。左手からクサリ場を登るか、岩の基部を右に巻いて突端から登ることもできます。上がれば山頂で、上宮の社があります。 -

若杉山・三郡山・宝満山縦走

- 日帰り

- 7時間45分

若杉山・三郡山・宝満山縦走

- 日帰り

- 7時間45分

若杉山へは、JR篠栗駅から南に進み、篠栗街道を渡り、篠原郵便局の横を通り、馬手池を見ながら若杉集落を抜ける道を進みます。この道は篠栗四国霊場の参道でもあります。登山口から50分で若杉楽園キャンプ場に到着し、さらに40分で無線中継所がある若杉山頂に着きます。山頂からの眺望はありませんが、縦走路を少し下ったところに岩場があり、これから進む縦走路が見渡せます。 ショウケ越までは県道60号にかかる陸橋が通行止めのため、手前から北側に下り、車道を横断して尾根に登り返す必要があります。鬼岩谷ピーク(774m)までの登りが最大の難関で、砥石山(828m)を越えると、一度下ります。その後は、三郡山まで小規模な起伏が続き、徐々に高度を上げていきます。最初のピーク(前砥石)は草地で、眺望が得られる数少ない場所です。やがて内住峡、大分への登山道が分かれ、昭和の森に下る道も分岐します。三郡山(935.7m)からは、四方の眺望が楽しめます。 三郡山からは、一旦航空監視レーダーの道路に下り、頂上を巻いて進むとすぐにフェンス脇に案内標識があります。転石の多い下りを終えた後、自然林に覆われた穏やかな道となり、ブナ林も現れます。縦走路脇には水を得られる場所もあります。頭巾山の分岐を過ぎ、河原谷のコルに到着すると、あとは仏頂山を登り、宝満山までひと息です。宝満山からは、正面登山道を下ります。若杉山へは、JR篠栗駅から南に進み、篠栗街道を渡り、篠原郵便局の横を通り、馬手池を見ながら若杉集落を抜ける道を進みます。この道は篠栗四国霊場の参道でもあります。登山口から50分で若杉楽園キャンプ場に到着し、さらに40分で無線中継所がある若杉山頂に着きます。山頂からの眺望はありませんが、縦走路を少し下ったところに岩場があり、これから進む縦走路が見渡せます。 ショウケ越までは県道60号にかかる陸橋が通行止めのため、手前から北側に下り、車道を横断して尾根に登り返す必要があります。鬼岩谷ピーク(774m)までの登りが最大の難関で、砥石山(828m)を越えると、一度下ります。その後は、三郡山まで小規模な起伏が続き、徐々に高度を上げていきます。最初のピーク(前砥石)は草地で、眺望が得られる数少ない場所です。やがて内住峡、大分への登山道が分かれ、昭和の森に下る道も分岐します。三郡山(935.7m)からは、四方の眺望が楽しめます。 三郡山からは、一旦航空監視レーダーの道路に下り、頂上を巻いて進むとすぐにフェンス脇に案内標識があります。転石の多い下りを終えた後、自然林に覆われた穏やかな道となり、ブナ林も現れます。縦走路脇には水を得られる場所もあります。頭巾山の分岐を過ぎ、河原谷のコルに到着すると、あとは仏頂山を登り、宝満山までひと息です。宝満山からは、正面登山道を下ります。 -

奉幣殿から三呼峠を経て南岳

- 日帰り

- 2時間25分

奉幣殿から三呼峠を経て南岳

- 日帰り

- 2時間25分

表参道の尾根の裾をたどるような道で、尾根と谷が織り成す複雑な地形の中に、英彦山の自然の奥深さを感じることができるコースです。 前記の奉幣殿から一段上ったところから右へ分かれる道に入ります。ほぼ平坦に続く道は、杉林の中を進み、九大生物学研究所、次いで学問社の道と合流し、さらに虚空蔵口を経て奉幣殿から900m地点で玉屋神社への道が分岐します。左に上がるとすぐに梵字岩の登り口があり、岩壁に阿弥陀仏など三仏の梵字が残っています。尾根を回り込むと、弘法大師伝説のある苔むした衣ヶ池があります。四王寺谷の分岐を過ぎ、谷沿いを登って三呼峠のコルを越えると、鬼杉から上がってきた道と合流し、南岳に向かう道となります。 標識のある岩稜を左に行き、ひとしきり急登すると材木岩に出ます。鬼が放置したという伝説のある、柱状節理の岩が積み重なるところです。石段で越えると尾根に出て、正面に岩場が現れます。岩場にはクサリがあり、三点支持で登り、クサリは補助的に使うのが安全です。さらにこの上にもクサリ場があり(右に分かれる道は、岩場を避けて大きく回り込んで南岳の北側に出ます)、越えればまもなく南岳山頂に到着します。 また、玉屋神社を経由し鬼杉への道は、静寂境を進みます。英彦山信仰の原点といわれる玉屋神社は、岩壁に一体化した社で、鬼杉は樹齢1200年の国の天然記念物です。表参道の尾根の裾をたどるような道で、尾根と谷が織り成す複雑な地形の中に、英彦山の自然の奥深さを感じることができるコースです。 前記の奉幣殿から一段上ったところから右へ分かれる道に入ります。ほぼ平坦に続く道は、杉林の中を進み、九大生物学研究所、次いで学問社の道と合流し、さらに虚空蔵口を経て奉幣殿から900m地点で玉屋神社への道が分岐します。左に上がるとすぐに梵字岩の登り口があり、岩壁に阿弥陀仏など三仏の梵字が残っています。尾根を回り込むと、弘法大師伝説のある苔むした衣ヶ池があります。四王寺谷の分岐を過ぎ、谷沿いを登って三呼峠のコルを越えると、鬼杉から上がってきた道と合流し、南岳に向かう道となります。 標識のある岩稜を左に行き、ひとしきり急登すると材木岩に出ます。鬼が放置したという伝説のある、柱状節理の岩が積み重なるところです。石段で越えると尾根に出て、正面に岩場が現れます。岩場にはクサリがあり、三点支持で登り、クサリは補助的に使うのが安全です。さらにこの上にもクサリ場があり(右に分かれる道は、岩場を避けて大きく回り込んで南岳の北側に出ます)、越えればまもなく南岳山頂に到着します。 また、玉屋神社を経由し鬼杉への道は、静寂境を進みます。英彦山信仰の原点といわれる玉屋神社は、岩壁に一体化した社で、鬼杉は樹齢1200年の国の天然記念物です。 -

高住神社から北岳を経て中岳

- 日帰り

- 1時間35分

高住神社から北岳を経て中岳

- 日帰り

- 1時間35分

神宮下から英彦山野営場を通って豊前坊まで行くと、北岳の登山口になります。 バス停から登り始め、石段を上って高住神社に出て、境内を抜けるところから登山道が始まります。北岳まで400mの高度差を一気に登るような道は急峻ですが、この山域で自然林が最も豊かなコースです。自然石の階段は、ブナやミズナラの美しい林を通り抜けていきます。 道は広い斜面の中をジグザグに進んで尾根に迫り、逆鉾岩や屹立する大岩が現れ、英彦山的景観の片鱗を見ることができます。尾根に上がったところに望雲台の案内標識があります。 石段の道を登り、新しい木製の階段を上がると、峠と呼ばれる台地に出て耶馬溪方面が一望できます。ここでひと息入れ、北岳まで約100mの高度を登ることになります。 最後の登りはクサリ場を交えた急登が続きますが、振り返れば鷹ノ巣の岩峰の眺望が開けています。傾斜がゆるくなると山頂で、祠のある広場に出ます。 北岳から中岳までは約1kmで、この間には見事なブナ林が広がります。ゆるい下りを終え、平坦な尾根を歩きます。中岳の登りはクサリ場も出てきますが、登れば休憩所のある広場で中岳はすぐ頭上にあります。なお、北岳から中岳にかけては、上宮修復に伴う登山道規制(2022年8月から2025年12月まで)のため、立ち入り禁止となっています。神宮下から英彦山野営場を通って豊前坊まで行くと、北岳の登山口になります。 バス停から登り始め、石段を上って高住神社に出て、境内を抜けるところから登山道が始まります。北岳まで400mの高度差を一気に登るような道は急峻ですが、この山域で自然林が最も豊かなコースです。自然石の階段は、ブナやミズナラの美しい林を通り抜けていきます。 道は広い斜面の中をジグザグに進んで尾根に迫り、逆鉾岩や屹立する大岩が現れ、英彦山的景観の片鱗を見ることができます。尾根に上がったところに望雲台の案内標識があります。 石段の道を登り、新しい木製の階段を上がると、峠と呼ばれる台地に出て耶馬溪方面が一望できます。ここでひと息入れ、北岳まで約100mの高度を登ることになります。 最後の登りはクサリ場を交えた急登が続きますが、振り返れば鷹ノ巣の岩峰の眺望が開けています。傾斜がゆるくなると山頂で、祠のある広場に出ます。 北岳から中岳までは約1kmで、この間には見事なブナ林が広がります。ゆるい下りを終え、平坦な尾根を歩きます。中岳の登りはクサリ場も出てきますが、登れば休憩所のある広場で中岳はすぐ頭上にあります。なお、北岳から中岳にかけては、上宮修復に伴う登山道規制(2022年8月から2025年12月まで)のため、立ち入り禁止となっています。 -

うぐいす谷から犬ヶ岳

- 日帰り

- 3時間0分

うぐいす谷から犬ヶ岳

- 日帰り

- 3時間0分

JR日豊本線宇島駅からバスで求菩提資料館前終点下車後、岩岳川の橋を渡って求菩提資料館の下を行くと駐車場があり、きれいなトイレも設置されています。ここが実質的な登山口となります。すぐに道が二つに分かれており、右は橋を渡って恐渕へ行きます。左の林道を登り20分ほどで道が分かれ、右に下り、さらに進んで砂防堤付近で林道は終わります。 登山道は涸谷を渡って尾根に取り付き、植林の中を急登して経読林道に上がります。林道を右に進むと、2つ目の谷が笈吊峠への登り口で、案内板が立っています。流れに沿ったきれいな林の中を登り、峠に出ます。東は茶臼岳から経読岳へ、南は中津市耶馬渓へ下る道があり、南側がわずかに開けて、耶馬渓の山々が垣間見られます。峠から西へ5分ほど進むと笈吊岩があり、ルートは右へ延びて、岩の上部に出ることができます。(山伏が背中の笈を吊り下ろしたという場所で、高さ20mの岩場にクサリが取り付けられています) 稜線上はシャクナゲの林となり、三の岳にかけて開花時には花のトンネルとなります。犬ヶ岳(カメの尾)が近くなると、岩が混じる稜線となり、東、南側の眺望が開けます。最後に急な登りを経て山頂広場に出ます。広場にはコンクリートの避難小屋があり、小屋の上は展望台になっています。 犬ヶ岳から求菩提資料館側に下る場合の恐渕コースでは、大竿峠から北側に下って経読林道に出て、少し東に進み標識に従って谷側に下ります。谷の高巻きや渡渉地点にはクサリや杭が立てられていますが、岩が濡れていたり急な下りの箇所も多いため、雨後などは十分に余裕をもって行動し、安全に下るよう配慮が必要です。JR日豊本線宇島駅からバスで求菩提資料館前終点下車後、岩岳川の橋を渡って求菩提資料館の下を行くと駐車場があり、きれいなトイレも設置されています。ここが実質的な登山口となります。すぐに道が二つに分かれており、右は橋を渡って恐渕へ行きます。左の林道を登り20分ほどで道が分かれ、右に下り、さらに進んで砂防堤付近で林道は終わります。 登山道は涸谷を渡って尾根に取り付き、植林の中を急登して経読林道に上がります。林道を右に進むと、2つ目の谷が笈吊峠への登り口で、案内板が立っています。流れに沿ったきれいな林の中を登り、峠に出ます。東は茶臼岳から経読岳へ、南は中津市耶馬渓へ下る道があり、南側がわずかに開けて、耶馬渓の山々が垣間見られます。峠から西へ5分ほど進むと笈吊岩があり、ルートは右へ延びて、岩の上部に出ることができます。(山伏が背中の笈を吊り下ろしたという場所で、高さ20mの岩場にクサリが取り付けられています) 稜線上はシャクナゲの林となり、三の岳にかけて開花時には花のトンネルとなります。犬ヶ岳(カメの尾)が近くなると、岩が混じる稜線となり、東、南側の眺望が開けます。最後に急な登りを経て山頂広場に出ます。広場にはコンクリートの避難小屋があり、小屋の上は展望台になっています。 犬ヶ岳から求菩提資料館側に下る場合の恐渕コースでは、大竿峠から北側に下って経読林道に出て、少し東に進み標識に従って谷側に下ります。谷の高巻きや渡渉地点にはクサリや杭が立てられていますが、岩が濡れていたり急な下りの箇所も多いため、雨後などは十分に余裕をもって行動し、安全に下るよう配慮が必要です。 -

野峠から犬ヶ岳

- 日帰り

- 3時間10分

野峠から犬ヶ岳

- 日帰り

- 3時間10分

英彦山と犬ヶ岳を結ぶ道路(国道500号・天狗ライン)は、豊前坊から鷹ノ巣山の裾を巻いて野峠に至ります。この峠は南の耶馬溪、北のみやこ町を結ぶ要衝であり、犬ヶ岳山地の入口にもあたります。峠には数台分の駐車スペースがあり、ベンチが設けられています。九州自然歩道もこのコースを通っており、登山道も整備されていますが、数箇所で岩稜や岩場のクサリ場があります。 犬ヶ岳までの距離は5kmを超える長距離になるため、往復する場合は十分に時間の余裕を持って臨むことをお勧めします。コース上には水場が全くないので、事前に水分をしっかり準備しておきましょう。野峠と犬ヶ岳の比高は約400mですが、小さな起伏が多いため、移り変わる林の景観を楽しみながら登ることができます。途中には説明板が設置されており、5月初旬の花の時期にはミツバツツジやシャクナゲを楽しむことができます。 途中の岩場を越えたところには鷹ノ巣山の紹介があり、振り返ると鷹ノ巣山の岩峰を仰ぎ見ることができます。一の岳に着くと、求菩提山から縦走してきた道と合流します。この地点以前に途中で分岐する登山道はありませんが、登りの場合、2番目のクサリ場を越えた先から林道に下るエスケープルート(避難路)があります。このルートを利用すると、すぐに林道に降り立ち、あとは林道と国道を歩いて1時間で野峠に戻ることができます。英彦山と犬ヶ岳を結ぶ道路(国道500号・天狗ライン)は、豊前坊から鷹ノ巣山の裾を巻いて野峠に至ります。この峠は南の耶馬溪、北のみやこ町を結ぶ要衝であり、犬ヶ岳山地の入口にもあたります。峠には数台分の駐車スペースがあり、ベンチが設けられています。九州自然歩道もこのコースを通っており、登山道も整備されていますが、数箇所で岩稜や岩場のクサリ場があります。 犬ヶ岳までの距離は5kmを超える長距離になるため、往復する場合は十分に時間の余裕を持って臨むことをお勧めします。コース上には水場が全くないので、事前に水分をしっかり準備しておきましょう。野峠と犬ヶ岳の比高は約400mですが、小さな起伏が多いため、移り変わる林の景観を楽しみながら登ることができます。途中には説明板が設置されており、5月初旬の花の時期にはミツバツツジやシャクナゲを楽しむことができます。 途中の岩場を越えたところには鷹ノ巣山の紹介があり、振り返ると鷹ノ巣山の岩峰を仰ぎ見ることができます。一の岳に着くと、求菩提山から縦走してきた道と合流します。この地点以前に途中で分岐する登山道はありませんが、登りの場合、2番目のクサリ場を越えた先から林道に下るエスケープルート(避難路)があります。このルートを利用すると、すぐに林道に降り立ち、あとは林道と国道を歩いて1時間で野峠に戻ることができます。 -

求菩提山から犬ヶ岳

- 日帰り

- 4時間25分

求菩提山から犬ヶ岳

- 日帰り

- 4時間25分

求菩提山に登る道は複数ありますが、求菩提資料館前バス停から阿弥陀窟を経て山頂に至るルートを紹介します。 岩岳川沿いに上流へ150mほど進み、右手の登山口の指導標に従って階段を上り、植林に入ります。急坂を登り40分ほどで阿弥陀窟に到着します。右に進むと中宮から鬼の鐙の石段を経て上宮に着きます。また、左に進むと5つの窟を巡って胎蔵界護摩壇跡に出て、尾根道を登り山頂に向かいます。 縦走は護摩壇跡をスタートし、杉林の尾根を進み、虎の宿跡、杉の宿跡を通過します。これからは自然林の尾根となり、小さな起伏を交えた快適な縦走路が続きます。経読林道に2回出合い、斜面を登ると一の岳に達します。ここで野峠から来た道と合流します。一の岳の小高い山頂からは、このコースで数少ない眺望が得られ、英彦山の全容も見ることができます。南側に狭い階段を下ると大竿峠に出て、恐渕へ下る道が分かれます。峠から階段を上がると、やがてブナ林に囲まれた二の岳に着き、さらにゆるい登りを続けると犬ヶ岳(カメの尾)に到達します。求菩提山に登る道は複数ありますが、求菩提資料館前バス停から阿弥陀窟を経て山頂に至るルートを紹介します。 岩岳川沿いに上流へ150mほど進み、右手の登山口の指導標に従って階段を上り、植林に入ります。急坂を登り40分ほどで阿弥陀窟に到着します。右に進むと中宮から鬼の鐙の石段を経て上宮に着きます。また、左に進むと5つの窟を巡って胎蔵界護摩壇跡に出て、尾根道を登り山頂に向かいます。 縦走は護摩壇跡をスタートし、杉林の尾根を進み、虎の宿跡、杉の宿跡を通過します。これからは自然林の尾根となり、小さな起伏を交えた快適な縦走路が続きます。経読林道に2回出合い、斜面を登ると一の岳に達します。ここで野峠から来た道と合流します。一の岳の小高い山頂からは、このコースで数少ない眺望が得られ、英彦山の全容も見ることができます。南側に狭い階段を下ると大竿峠に出て、恐渕へ下る道が分かれます。峠から階段を上がると、やがてブナ林に囲まれた二の岳に着き、さらにゆるい登りを続けると犬ヶ岳(カメの尾)に到達します。 -

古処山キャンプ村から古処山

- 日帰り

- 1時間30分

古処山キャンプ村から古処山

- 日帰り

- 1時間30分

嘉麻市側からは古処山キャンプ村「遊人の杜」(休業中)が拠点となるので、車かタクシーを利用します。 キャンプ村を西側に出て林道を進み、10分で流れを渡り右に曲がるところが登山口になります。杉林に入ると、左に小橋がありますが、これは奥の院経由で古処山に向かう道です。 右の道は手入れされた杉林を抜けて狭い林道に出ます。これを少し登ると左に道が入り、杉林の尾根を横切って西側の涸谷に出ます。忠実に谷をたどり、10分で作業道を横切り、階段を上がると右の尾根に出ます。ここで秋月街道コースから来た登山道と合流し、頂上まで15分で着きます。 奥の院コースは急登が続く健脚向きです。登山口で小橋を渡り、左に進んで流れに出ます。長野、千手からの道と合流する尾根の末端が登り口です。いきなり急登で始まり、顕著な尾根なので道を誤ることはありませんが、落ち葉や木の根が多いため、しっかりと踏みしめて登ります。 中ほどでヤセ尾根となり、古処山が木々の間から見上げる高さにあります。やがて尾根は広い斜面に吸収され、ルートがわかりにくくなりますが、踏み跡とテープを追って登ります。奥の院は岩壁がスッパリと割れたところです。ルートは岩の間をクサリや標識で丹念にたどり、大将隠しを経て稜線に出ます。分岐から西(右)に向かって古処山頂に行きます。嘉麻市側からは古処山キャンプ村「遊人の杜」(休業中)が拠点となるので、車かタクシーを利用します。 キャンプ村を西側に出て林道を進み、10分で流れを渡り右に曲がるところが登山口になります。杉林に入ると、左に小橋がありますが、これは奥の院経由で古処山に向かう道です。 右の道は手入れされた杉林を抜けて狭い林道に出ます。これを少し登ると左に道が入り、杉林の尾根を横切って西側の涸谷に出ます。忠実に谷をたどり、10分で作業道を横切り、階段を上がると右の尾根に出ます。ここで秋月街道コースから来た登山道と合流し、頂上まで15分で着きます。 奥の院コースは急登が続く健脚向きです。登山口で小橋を渡り、左に進んで流れに出ます。長野、千手からの道と合流する尾根の末端が登り口です。いきなり急登で始まり、顕著な尾根なので道を誤ることはありませんが、落ち葉や木の根が多いため、しっかりと踏みしめて登ります。 中ほどでヤセ尾根となり、古処山が木々の間から見上げる高さにあります。やがて尾根は広い斜面に吸収され、ルートがわかりにくくなりますが、踏み跡とテープを追って登ります。奥の院は岩壁がスッパリと割れたところです。ルートは岩の間をクサリや標識で丹念にたどり、大将隠しを経て稜線に出ます。分岐から西(右)に向かって古処山頂に行きます。 -

古処山・屏山・馬見山縦走

- 日帰り

- 4時間35分

古処山・屏山・馬見山縦走

- 日帰り

- 4時間35分

古処山の山頂広場からハシゴで登り上がったところより縦走が始まります。石灰岩の露頭の間を縫って東に進み、大将隠しの分岐から右に下って広い尾根になります。ゆるく下り、コルの手前でツゲ原生林の道が右に分かれます。コルから階段を登り、美しい林間の道を行きます。この縦走路は九州自然歩道にも重なり、整備された道は屏山までゆるやかに続き、山頂からは北側の筑豊、福智山の眺望が得られます。 急な階段で下り、美林の尾根をたどってピーク(地元により江川岳の呼称が採用されることとなった)から左に折れ、680mの宇土浦越に下ります。右は鮎帰から江川ダム、左は宮小路に行きます。 これから10分ほど急な登りとなり、小刻みな登りが連続して馬見山に至ります。山頂付近で北へ馬見山道が分かれ、御神所岩を経て馬見キャンプ場、宮小路へ下ります。 馬見山から小石原民芸村までは6kmと長く、起伏が少なく広い尾根です。馬見山付近はアブラチャンの見事な林があり、縦走路の右側は植林、左に自然林が続きます。 広い尾根は3.5km地点で東に折れ、尾根は狭くなり次第に高度を下げ、林道を横切り、伐採地を通って嘉麻峠近くに下ります。小石原まで行き、バスでJR大行司駅へ、また杷木まで行くと、大分道の高速バスが利用できます。古処山の山頂広場からハシゴで登り上がったところより縦走が始まります。石灰岩の露頭の間を縫って東に進み、大将隠しの分岐から右に下って広い尾根になります。ゆるく下り、コルの手前でツゲ原生林の道が右に分かれます。コルから階段を登り、美しい林間の道を行きます。この縦走路は九州自然歩道にも重なり、整備された道は屏山までゆるやかに続き、山頂からは北側の筑豊、福智山の眺望が得られます。 急な階段で下り、美林の尾根をたどってピーク(地元により江川岳の呼称が採用されることとなった)から左に折れ、680mの宇土浦越に下ります。右は鮎帰から江川ダム、左は宮小路に行きます。 これから10分ほど急な登りとなり、小刻みな登りが連続して馬見山に至ります。山頂付近で北へ馬見山道が分かれ、御神所岩を経て馬見キャンプ場、宮小路へ下ります。 馬見山から小石原民芸村までは6kmと長く、起伏が少なく広い尾根です。馬見山付近はアブラチャンの見事な林があり、縦走路の右側は植林、左に自然林が続きます。 広い尾根は3.5km地点で東に折れ、尾根は狭くなり次第に高度を下げ、林道を横切り、伐採地を通って嘉麻峠近くに下ります。小石原まで行き、バスでJR大行司駅へ、また杷木まで行くと、大分道の高速バスが利用できます。 -

椎原峠から金山

- 日帰り

- 2時間15分

椎原峠から金山

- 日帰り

- 2時間15分

椎原峠から北西方向に延びる稜線は、猟師岩山から小爪峠を経て金山に連なり、高度を落として三瀬峠に下ります。縦走路は九州自然歩道にもあたり、金山までの4.6kmは起伏に富んだコースです。 鬼ヶ鼻岩は椎原峠からゆるい登りで20分ほどで到達します。突端からは椎原の谷を俯瞰し、彼方に福岡市街を望む広大な眺望が広がる、希少な展望台です。鬼ヶ鼻岩の分岐に戻り、樹林の中を急登して尾根に上がり、岩が積み重なった尾根をたどると猟師岩山に着きます。三角点(893.3m)があり、ここからおよそ100mの高度を下ると小爪峠に着きます。峠はススキに覆われ、いかにも峠らしい風情が広がります。東に下れば湯の野に、縦走路を50m進んだところに井手野に下る道が分岐しています。 縦走路は金山に向けて高度を高めていきます。ヤブツバキの多い林を登り、900m地点に上がると稜線は広くなります。ここから金山にかけては自然林の美しさが際立ち、特にブナ林の多い場所では四季の変化を感じることができます。金山山頂からの眺望は南側に限られますが、北山ダムを隔てて天山(佐賀県)が大きくそびえています。 金山の手前で九州自然歩道は左に分かれ、山中脚気地蔵に下ります。稜線から一段下ったゆるやかな谷間には、にじみ出るように細い水の流れが生まれる光景が広がります。 九州自然歩道から分かれて縦走路をたどると、城ノ山(4等三角点)を経て三ツ瀬峠に続きます。椎原峠から北西方向に延びる稜線は、猟師岩山から小爪峠を経て金山に連なり、高度を落として三瀬峠に下ります。縦走路は九州自然歩道にもあたり、金山までの4.6kmは起伏に富んだコースです。 鬼ヶ鼻岩は椎原峠からゆるい登りで20分ほどで到達します。突端からは椎原の谷を俯瞰し、彼方に福岡市街を望む広大な眺望が広がる、希少な展望台です。鬼ヶ鼻岩の分岐に戻り、樹林の中を急登して尾根に上がり、岩が積み重なった尾根をたどると猟師岩山に着きます。三角点(893.3m)があり、ここからおよそ100mの高度を下ると小爪峠に着きます。峠はススキに覆われ、いかにも峠らしい風情が広がります。東に下れば湯の野に、縦走路を50m進んだところに井手野に下る道が分岐しています。 縦走路は金山に向けて高度を高めていきます。ヤブツバキの多い林を登り、900m地点に上がると稜線は広くなります。ここから金山にかけては自然林の美しさが際立ち、特にブナ林の多い場所では四季の変化を感じることができます。金山山頂からの眺望は南側に限られますが、北山ダムを隔てて天山(佐賀県)が大きくそびえています。 金山の手前で九州自然歩道は左に分かれ、山中脚気地蔵に下ります。稜線から一段下ったゆるやかな谷間には、にじみ出るように細い水の流れが生まれる光景が広がります。 九州自然歩道から分かれて縦走路をたどると、城ノ山(4等三角点)を経て三ツ瀬峠に続きます。 -

坂本峠から蛤岳を経て脊振山

- 日帰り

- 2時間40分

坂本峠から蛤岳を経て脊振山

- 日帰り

- 2時間40分

那珂川市から佐賀県吉野ヶ里町をつなぐ国道385号の坂本峠を起点にして脊振山に至るルートは九州自然歩道の一部で、登山道の整備状況もよく、興味深いルートです。坂本峠は、市ノ瀬から南畑ダムを経由し五ヶ山ダム右岸から旧道をたどります。スタートは自然歩道の標識で階段を上がり、杉の植林の中の広い道を行くと高圧電線をくぐります。すぐにピークを越え林道に出て、少し進んで尾根を登ります。この先はゆるい起伏を繰り返して行きますが、稜線の林道が風情を壊しています。734mピークを越えると永山林道に出ます。これを横切り蛤水道沿いの道を行きます。1620年代に築造された蛤水道は、尾根を越えて佐賀側に導水する仕掛けが珍しいです。橋を渡り10分も登って蛤岳山頂に到着します。山頂付近に名前の由来の巨石があります。 山頂を下り自然林の美しい林を行き、細い流れを渡り伐採地の縁を通ります。脊振山から延びている稜線の中腹をトラバースするあたりでは佐賀側の眺望が開けます。稜線上のアンテナなどの施設用の道や階段を横切り、美しいササのなかを下って小川を渡ると、斜面に継ぎ足したような木道が延々と続いて毘沙門堂の前に出ます。そこから石段を登って駐車場に出て、道路から山頂の神社に上がります。坂本峠から脊振山まで8.2kmの長駆コースです。 また、九州自然歩道は坂本峠から北東に向かい、七曲峠を経て九千部山に続いています。那珂川市から佐賀県吉野ヶ里町をつなぐ国道385号の坂本峠を起点にして脊振山に至るルートは九州自然歩道の一部で、登山道の整備状況もよく、興味深いルートです。坂本峠は、市ノ瀬から南畑ダムを経由し五ヶ山ダム右岸から旧道をたどります。スタートは自然歩道の標識で階段を上がり、杉の植林の中の広い道を行くと高圧電線をくぐります。すぐにピークを越え林道に出て、少し進んで尾根を登ります。この先はゆるい起伏を繰り返して行きますが、稜線の林道が風情を壊しています。734mピークを越えると永山林道に出ます。これを横切り蛤水道沿いの道を行きます。1620年代に築造された蛤水道は、尾根を越えて佐賀側に導水する仕掛けが珍しいです。橋を渡り10分も登って蛤岳山頂に到着します。山頂付近に名前の由来の巨石があります。 山頂を下り自然林の美しい林を行き、細い流れを渡り伐採地の縁を通ります。脊振山から延びている稜線の中腹をトラバースするあたりでは佐賀側の眺望が開けます。稜線上のアンテナなどの施設用の道や階段を横切り、美しいササのなかを下って小川を渡ると、斜面に継ぎ足したような木道が延々と続いて毘沙門堂の前に出ます。そこから石段を登って駐車場に出て、道路から山頂の神社に上がります。坂本峠から脊振山まで8.2kmの長駆コースです。 また、九州自然歩道は坂本峠から北東に向かい、七曲峠を経て九千部山に続いています。 -

七重の滝から山瀬越を経て尺岳

- 日帰り

- 3時間50分

七重の滝から山瀬越を経て尺岳

- 日帰り

- 3時間50分

七重の滝は、文字通り滝が連なる渓谷で、沢登りの対象にもなっていますが、渓谷沿いに登山道があり、次々に現れる滝を眺めながら登るコースです。一方で岩場やクサリ場も多いため、注意が必要になります。 七重の滝登山口は、バスで道原終点下車後、ダムまで2.4km進み、ダムに上がって湖面にかかる吊橋を渡り、湖畔のサイクルロードをたどった登山口から西へ100m進んだところで、山瀬林道の入り口に標識があります。林道に入り、まもなく右にカーブするところで林道を外れ直進し、すぐに川を渡ります。谷沿いに進み、300mほどで流れを渡ると、まもなく滝見吊橋が現れ、正面に滝が現れ、七重の滝が始まります。 右岸の広場から斜面にクサリのある岩場を登り、小尾根に上がり込みます。これから右手に二の滝、三の滝と名付けられた滝が現れ、斜面のトラバースや、クサリ場も2箇所出てきます。最後の大滝を過ぎると、橋を渡り、てっぺん広場に出て、山瀬林道から延びてきた水平歩道に合流します。上流に進んで豊前越、山瀬越の分岐点(山瀬)に着きます。左に行けば豊前越まで30分、山瀬越は右に取り、林道を横切って上がり込むと峠に着きます。 尺岳へは縦走路を右(北)に進み、あまり起伏もなく、尺岳平に着きます。尺岳平は広い草地の広場で、休憩舎があり憩うことができます。広場の北側の踏み跡をたどって尺岳山頂までひと息です。尺岳山頂には岩の上に小ぶりの祠があり、ヤマトタケルノミコトを祀っています。七重の滝は、文字通り滝が連なる渓谷で、沢登りの対象にもなっていますが、渓谷沿いに登山道があり、次々に現れる滝を眺めながら登るコースです。一方で岩場やクサリ場も多いため、注意が必要になります。 七重の滝登山口は、バスで道原終点下車後、ダムまで2.4km進み、ダムに上がって湖面にかかる吊橋を渡り、湖畔のサイクルロードをたどった登山口から西へ100m進んだところで、山瀬林道の入り口に標識があります。林道に入り、まもなく右にカーブするところで林道を外れ直進し、すぐに川を渡ります。谷沿いに進み、300mほどで流れを渡ると、まもなく滝見吊橋が現れ、正面に滝が現れ、七重の滝が始まります。 右岸の広場から斜面にクサリのある岩場を登り、小尾根に上がり込みます。これから右手に二の滝、三の滝と名付けられた滝が現れ、斜面のトラバースや、クサリ場も2箇所出てきます。最後の大滝を過ぎると、橋を渡り、てっぺん広場に出て、山瀬林道から延びてきた水平歩道に合流します。上流に進んで豊前越、山瀬越の分岐点(山瀬)に着きます。左に行けば豊前越まで30分、山瀬越は右に取り、林道を横切って上がり込むと峠に着きます。 尺岳へは縦走路を右(北)に進み、あまり起伏もなく、尺岳平に着きます。尺岳平は広い草地の広場で、休憩舎があり憩うことができます。広場の北側の踏み跡をたどって尺岳山頂までひと息です。尺岳山頂には岩の上に小ぶりの祠があり、ヤマトタケルノミコトを祀っています。