【中級者向け】の登山コースガイド

中級者向け

検索結果603件中

581-600件

-

ブナオ峠から大門山・奈良岳へ

- 日帰り

- 5時間50分

- 12.6km

ブナオ峠から大門山・奈良岳へ

- 日帰り

- 5時間50分

- 12.6km

ブナオ峠へは五箇山の西赤尾から車で入りますが、舗装されているものの狭くて冬期間閉鎖の道路なので注意が必要です(2024年11月現在通行止)。出発するとすぐにブナ林の登りとなります。日差しの少ない歩きやすい道で、ところどころ小矢部川源流の谷を見ながら行くと、ベンチのある県境尾根の大門山と奈良岳方面への分岐に着きます。そこから約10分で到着する300名山の大門山からは、白山へと続く山々や北アルプスが望めます。いったん分岐まで戻り、尾根道を約20分で赤摩木古山に着きます。山名方位盤がある見晴らしのよい山頂で、ここまでは初級者にもおすすめのコースです。 その先、石川県側はブナなどの高木林、富山県側はササ原や低木林となり、6~7月ならムラサキヤシオやヒメシャガ、クガイソウなどが見られます。登り下りを繰り返し最後の急坂を登り切ると見越山でコース中で最も展望が良いところです。急坂を100mほど下り、緩やかに登って行くと奈良岳の山頂です。大笠山が大きく、その右肩に白山が見えます。下山は往路を戻ります。ブナオ峠へは五箇山の西赤尾から車で入りますが、舗装されているものの狭くて冬期間閉鎖の道路なので注意が必要です(2024年11月現在通行止)。出発するとすぐにブナ林の登りとなります。日差しの少ない歩きやすい道で、ところどころ小矢部川源流の谷を見ながら行くと、ベンチのある県境尾根の大門山と奈良岳方面への分岐に着きます。そこから約10分で到着する300名山の大門山からは、白山へと続く山々や北アルプスが望めます。いったん分岐まで戻り、尾根道を約20分で赤摩木古山に着きます。山名方位盤がある見晴らしのよい山頂で、ここまでは初級者にもおすすめのコースです。 その先、石川県側はブナなどの高木林、富山県側はササ原や低木林となり、6~7月ならムラサキヤシオやヒメシャガ、クガイソウなどが見られます。登り下りを繰り返し最後の急坂を登り切ると見越山でコース中で最も展望が良いところです。急坂を100mほど下り、緩やかに登って行くと奈良岳の山頂です。大笠山が大きく、その右肩に白山が見えます。下山は往路を戻ります。 -

桂湖から大笠山へ

- 日帰り

- 7時間30分

- 11km

桂湖から大笠山へ

- 日帰り

- 7時間30分

- 11km

桂湖は、この地にあった合掌集落の桂が廃村した後にできた境川ダムの人造湖で、湖畔にはオートキャンプ場などがあります。1等三角点のある大笠山の魅力は山頂からの展望で、近くに笈ヶ岳、その右後方に白山の峰々、またアルプスや金沢など平野部も見えます。 登山口からまもなくでオバタキ谷を頑丈な吊橋で渡り、鉄製の階段やクサリ場のある岩壁の急斜面を登ります。いったん緩やかになり、再び林の中の登りの連続となり、標高1200m付近に穴の開いた檜の巨木を見て登って行くと天ノ又(前笈ヶ岳)に着きます。標識のある三角点は右側へ少し入ったところです。この先、笈ヶ岳や大笠山、大門山などを時々見ながらのアップダウンの繰り返しが連続し、旧避難小屋の広場に出ます。水場は北側の谷への踏み跡を行くとありますが、7月上旬頃まで残雪で利用できないことがあります。 ササの多い階段を登るとニッコウキスゲの咲く奈良岳への分岐に出て、避難小屋を通ってベンチのある大笠山に着きます。帰りは足元に注意し、とくに最後のクサリ場と階段は慎重に下りましょう。桂湖は、この地にあった合掌集落の桂が廃村した後にできた境川ダムの人造湖で、湖畔にはオートキャンプ場などがあります。1等三角点のある大笠山の魅力は山頂からの展望で、近くに笈ヶ岳、その右後方に白山の峰々、またアルプスや金沢など平野部も見えます。 登山口からまもなくでオバタキ谷を頑丈な吊橋で渡り、鉄製の階段やクサリ場のある岩壁の急斜面を登ります。いったん緩やかになり、再び林の中の登りの連続となり、標高1200m付近に穴の開いた檜の巨木を見て登って行くと天ノ又(前笈ヶ岳)に着きます。標識のある三角点は右側へ少し入ったところです。この先、笈ヶ岳や大笠山、大門山などを時々見ながらのアップダウンの繰り返しが連続し、旧避難小屋の広場に出ます。水場は北側の谷への踏み跡を行くとありますが、7月上旬頃まで残雪で利用できないことがあります。 ササの多い階段を登るとニッコウキスゲの咲く奈良岳への分岐に出て、避難小屋を通ってベンチのある大笠山に着きます。帰りは足元に注意し、とくに最後のクサリ場と階段は慎重に下りましょう。 -

栃谷登山口から金剛堂山へ

- 日帰り

- 4時間30分

- 10.4km

栃谷登山口から金剛堂山へ

- 日帰り

- 4時間30分

- 10.4km

南砺市からは国道156号・471号を、富山市からは国道472号・471号を行き、南砺市利賀村上百瀬の百瀬川を上流へ進むと、避難施設のある栃谷登山口に着きます。 橋を渡り、沢に沿ってトチノキやサワグルミの林を進むと約10分で沢を横切り、やがてブナ林の登りとなります。道が緩やかになると登山口から1kmの道標で、まもなく左側に杉林を見ながらブナ林を進み、2kmの道標を過ぎて再び緩やかになると1346m地点です。展望はきかず、少し下ったところから山頂が望めます。3kmの道標を過ぎて登って行くとやがて左右の展望がきくようになり、白木峰や白山方面も見え出します。4kmの道標を通過して、もうひと頑張りで祠や方位盤のある金剛堂山(前金剛)に着きます。 ひと休みした後、池塘がありイワイチョウやキンコウカなどの咲く草原の中、展望を楽しみながら最高地点(1650m)の中金剛までの往復をして、来た道を戻ります。他に東俣登山口(車道は未舗装の悪路あり)と大長谷第四発電所からのルートがあります。南砺市からは国道156号・471号を、富山市からは国道472号・471号を行き、南砺市利賀村上百瀬の百瀬川を上流へ進むと、避難施設のある栃谷登山口に着きます。 橋を渡り、沢に沿ってトチノキやサワグルミの林を進むと約10分で沢を横切り、やがてブナ林の登りとなります。道が緩やかになると登山口から1kmの道標で、まもなく左側に杉林を見ながらブナ林を進み、2kmの道標を過ぎて再び緩やかになると1346m地点です。展望はきかず、少し下ったところから山頂が望めます。3kmの道標を過ぎて登って行くとやがて左右の展望がきくようになり、白木峰や白山方面も見え出します。4kmの道標を通過して、もうひと頑張りで祠や方位盤のある金剛堂山(前金剛)に着きます。 ひと休みした後、池塘がありイワイチョウやキンコウカなどの咲く草原の中、展望を楽しみながら最高地点(1650m)の中金剛までの往復をして、来た道を戻ります。他に東俣登山口(車道は未舗装の悪路あり)と大長谷第四発電所からのルートがあります。 -

八合目登山口から白木峰・小白木峰へ

- 日帰り

- 5時間0分

- 10.2km

八合目登山口から白木峰・小白木峰へ

- 日帰り

- 5時間0分

- 10.2km

標高1600mに届かずとも、高山植物の咲く高原が広がり北アルプスなどの展望が楽しめる山で、人気があります。国道472号、471号を進み、大長谷川上流で21世紀の森への林道を上がって行くと、標高1320mの八合目登山口に着きます。花や紅葉の時期には駐車場がすぐ満車になるので、下の方に駐車して歩くことになります。 急な道を登って行くと車道に出ますが、少し右手から再び登山道を登って行き、もう一度車道を横切ると木道が現れ白木峰の山頂に着きます。なだらかな山頂付近には池溏が多く、ウラジロヨウラク、ニッコウキスゲ、ワタスゲなどのお花畑の中を木道を歩いて浮島の池まで往復してから小白木峰へ向かいましょう。木道が終わり小さな祠を過ぎると下りです。少しぬかるんでいる所がありますが、歩きやすい道で迷うこともありません。小白木峰の少し手前と少し先に池溏があり、すぐ東側にベンチのある展望所があります。帰路は白木峰に戻り往路を下山します。他に南側から万波高原の小坂谷と大長谷第四発電所取水口からの道があります。標高1600mに届かずとも、高山植物の咲く高原が広がり北アルプスなどの展望が楽しめる山で、人気があります。国道472号、471号を進み、大長谷川上流で21世紀の森への林道を上がって行くと、標高1320mの八合目登山口に着きます。花や紅葉の時期には駐車場がすぐ満車になるので、下の方に駐車して歩くことになります。 急な道を登って行くと車道に出ますが、少し右手から再び登山道を登って行き、もう一度車道を横切ると木道が現れ白木峰の山頂に着きます。なだらかな山頂付近には池溏が多く、ウラジロヨウラク、ニッコウキスゲ、ワタスゲなどのお花畑の中を木道を歩いて浮島の池まで往復してから小白木峰へ向かいましょう。木道が終わり小さな祠を過ぎると下りです。少しぬかるんでいる所がありますが、歩きやすい道で迷うこともありません。小白木峰の少し手前と少し先に池溏があり、すぐ東側にベンチのある展望所があります。帰路は白木峰に戻り往路を下山します。他に南側から万波高原の小坂谷と大長谷第四発電所取水口からの道があります。 -

わかさ氷ノ山自然ふれあいの里から氷ノ山

- 日帰り

- 4時間25分

わかさ氷ノ山自然ふれあいの里から氷ノ山

- 日帰り

- 4時間25分

若桜側の登山基地である「わかさ氷ノ山自然ふれあいの里」は、2000年頃に整備され、多くの登山者を迎えています。ここには、わかさ氷ノ山スキー場やキャンプ場(オートキャンプも可能)、2015年春にリニューアルした氷ノ山自然ふれあい館「響の森」などがあり、宿泊施設もいくつかあります。特に「氷ノ山高原の宿 氷太くん」は登山者に人気の宿です。 登山コースは、氷ノ山越コース、仙谷コース、三ノ丸コースがあり、いずれも整備された登山道のため、初心者でも登りやすいのが特徴です。ここでは、古くから登られている氷ノ山越コースをご紹介します。 アクセスは、若桜駅から若桜町営バスに乗り、約25分で終点の氷ノ山自然ふれあいの里に到着します。登山口は、氷ノ山キャンプ場のオートキャンプサイト北側の奥にあります。マイカー登山の場合は、キャンプ場の駐車場を利用できますが、土日は使用不可のため注意が必要です。 登山道に入ると、杉林の中の道を少し進み、古くからの登山道に合流します。この道は、かつて鳥取から兵庫へと越える交通路で、登山者の間では「米コース」と呼ばれています。ジグザグの急登や丸木階段を登りきると、氷ノ山越(鳥取側では「氷ノ越」とも呼ばれます)に到着し、視界が開けます。 氷ノ山越は十字路になっており、峠を越えると福定へと続く氷ノ山越道、左へ進むとハチ高原、右へ進むと氷ノ山方面です。ここで避難小屋をあとにし、氷ノ山山頂を目指します。 鳥取県と兵庫県の県境尾根は、ブナ林が広がるなだらかな道で、のんびりと歩くことができます。小さなピークを三つ越えると、仙谷コースとの合流地点に到着し、道標が設置されています。そこからさらに登り返すとコシキ岩があり、ここを過ぎると氷ノ山山頂に到着します。 下山は、往路を戻る方法のほか、時間に余裕があれば、景色の美しい三ノ丸コースを下るのもおすすめです。このコースを進むと、最終的にスキー場へと下ることができます。若桜側の登山基地である「わかさ氷ノ山自然ふれあいの里」は、2000年頃に整備され、多くの登山者を迎えています。ここには、わかさ氷ノ山スキー場やキャンプ場(オートキャンプも可能)、2015年春にリニューアルした氷ノ山自然ふれあい館「響の森」などがあり、宿泊施設もいくつかあります。特に「氷ノ山高原の宿 氷太くん」は登山者に人気の宿です。 登山コースは、氷ノ山越コース、仙谷コース、三ノ丸コースがあり、いずれも整備された登山道のため、初心者でも登りやすいのが特徴です。ここでは、古くから登られている氷ノ山越コースをご紹介します。 アクセスは、若桜駅から若桜町営バスに乗り、約25分で終点の氷ノ山自然ふれあいの里に到着します。登山口は、氷ノ山キャンプ場のオートキャンプサイト北側の奥にあります。マイカー登山の場合は、キャンプ場の駐車場を利用できますが、土日は使用不可のため注意が必要です。 登山道に入ると、杉林の中の道を少し進み、古くからの登山道に合流します。この道は、かつて鳥取から兵庫へと越える交通路で、登山者の間では「米コース」と呼ばれています。ジグザグの急登や丸木階段を登りきると、氷ノ山越(鳥取側では「氷ノ越」とも呼ばれます)に到着し、視界が開けます。 氷ノ山越は十字路になっており、峠を越えると福定へと続く氷ノ山越道、左へ進むとハチ高原、右へ進むと氷ノ山方面です。ここで避難小屋をあとにし、氷ノ山山頂を目指します。 鳥取県と兵庫県の県境尾根は、ブナ林が広がるなだらかな道で、のんびりと歩くことができます。小さなピークを三つ越えると、仙谷コースとの合流地点に到着し、道標が設置されています。そこからさらに登り返すとコシキ岩があり、ここを過ぎると氷ノ山山頂に到着します。 下山は、往路を戻る方法のほか、時間に余裕があれば、景色の美しい三ノ丸コースを下るのもおすすめです。このコースを進むと、最終的にスキー場へと下ることができます。 -

湯村 青下から扇ノ山

- 日帰り

- 8時間55分

湯村 青下から扇ノ山

- 日帰り

- 8時間55分

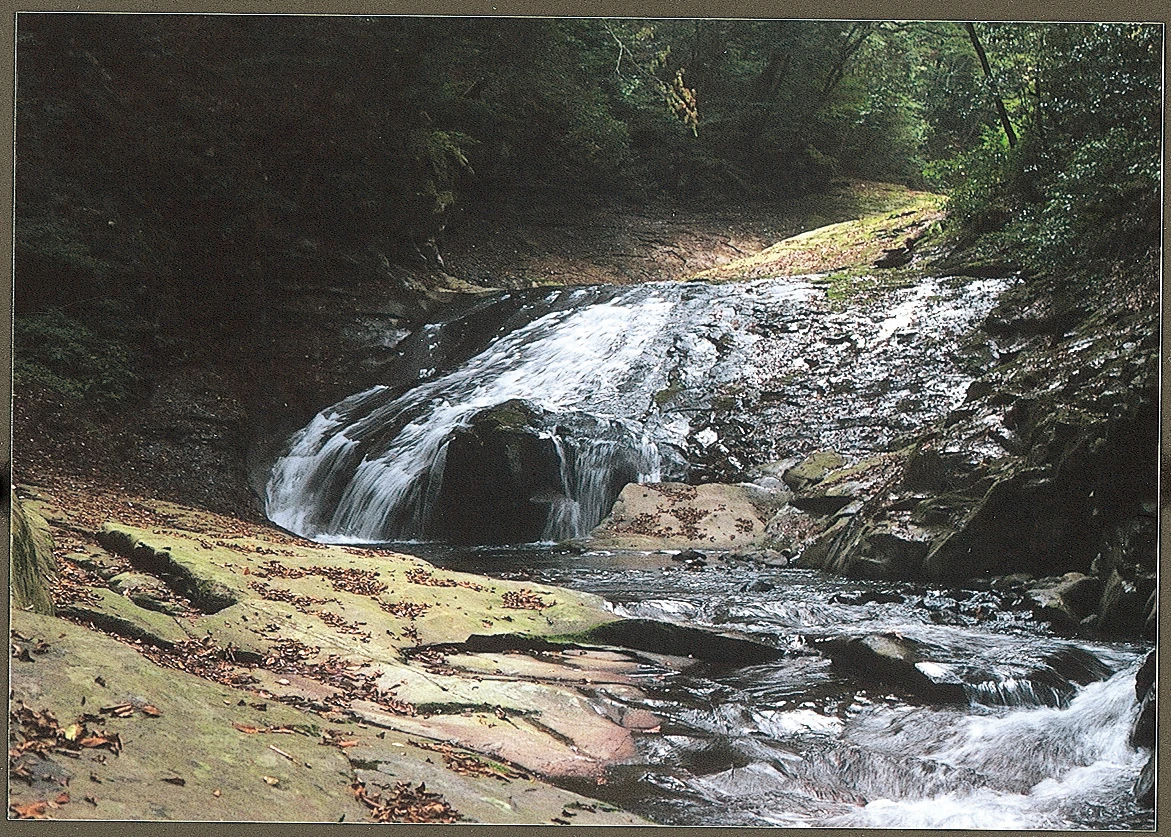

扇ノ山の山頂は鳥取県にあります。稜線は鳥取県と兵庫県の県境となっており、古くから加藤文太郎が登った山として登山者を魅了してきました。 アクセスは、浜坂駅から町民バスを利用し、湯村温泉を経由して青下で下車する方法があります。または、八鹿駅から全但バスで湯村温泉まで行き、町民バス青下行きに乗り換えることも可能です。バスを利用する場合、京阪神などからの出発では前夜泊となるでしょう。 青下でバスを降りたら、白山神社を過ぎて右へ折れ、民家の前を通って進みます。倉庫に突き当たるので、そこをまっすぐに登ると山道に入ります。ただし、道がわかりにくいため、迷わないよう注意が必要です。また、地元の水源となる場所もあるため、自然環境に配慮しながら登るようにしましょう。登りきると海上林道(町道海上河合谷線)と合流し、上山高原に到着します。この一帯は「上山高原エコミュージアム」と呼ばれています。 海上林道に沿って流れる小又川渓谷には、シワガラの滝や桂の滝があり、滝を目指して訪れる人も多いです。ただし、桂の滝までのルートは経験者向きのため、注意が必要です。 小又川渓谷のショウブ池を過ぎると、「小ヅッコ・扇ノ山」の標識があり、そこから進むと小ヅッコ小屋(避難小屋)に到着します。県境に出ると、ブナ林の尾根道が続いており、展望はありませんが、美しい樹林のプロムナードを楽しめます。途中、鳥取側に下る道標が3カ所あります。標高1,273mの大ヅッコを越えると鞍部へと下り、そこから少し登ると諸鹿越(畑ヶ平高原)へと続く道が左から合流します。そのまま登り切ると、避難小屋が建つ扇ノ山山頂に到着します。 下山は往路を戻るか、鞍部に戻って諸鹿越(畑ヶ平高原)の道を進み、畑ヶ平林道(県道若桜湯村温泉線)へと下る方法があります。 宿泊については、2020年に加藤文太郎山の会によって改装された小ヅッコ山小屋(無人)を利用できます。また、浜坂海岸レクリエーションセンター「松の湯」は温泉付きの自炊簡易宿泊施設となっています。その他、浜坂や湯村にも宿泊施設がありますので、計画に合わせて選ぶとよいでしょう。扇ノ山の山頂は鳥取県にあります。稜線は鳥取県と兵庫県の県境となっており、古くから加藤文太郎が登った山として登山者を魅了してきました。 アクセスは、浜坂駅から町民バスを利用し、湯村温泉を経由して青下で下車する方法があります。または、八鹿駅から全但バスで湯村温泉まで行き、町民バス青下行きに乗り換えることも可能です。バスを利用する場合、京阪神などからの出発では前夜泊となるでしょう。 青下でバスを降りたら、白山神社を過ぎて右へ折れ、民家の前を通って進みます。倉庫に突き当たるので、そこをまっすぐに登ると山道に入ります。ただし、道がわかりにくいため、迷わないよう注意が必要です。また、地元の水源となる場所もあるため、自然環境に配慮しながら登るようにしましょう。登りきると海上林道(町道海上河合谷線)と合流し、上山高原に到着します。この一帯は「上山高原エコミュージアム」と呼ばれています。 海上林道に沿って流れる小又川渓谷には、シワガラの滝や桂の滝があり、滝を目指して訪れる人も多いです。ただし、桂の滝までのルートは経験者向きのため、注意が必要です。 小又川渓谷のショウブ池を過ぎると、「小ヅッコ・扇ノ山」の標識があり、そこから進むと小ヅッコ小屋(避難小屋)に到着します。県境に出ると、ブナ林の尾根道が続いており、展望はありませんが、美しい樹林のプロムナードを楽しめます。途中、鳥取側に下る道標が3カ所あります。標高1,273mの大ヅッコを越えると鞍部へと下り、そこから少し登ると諸鹿越(畑ヶ平高原)へと続く道が左から合流します。そのまま登り切ると、避難小屋が建つ扇ノ山山頂に到着します。 下山は往路を戻るか、鞍部に戻って諸鹿越(畑ヶ平高原)の道を進み、畑ヶ平林道(県道若桜湯村温泉線)へと下る方法があります。 宿泊については、2020年に加藤文太郎山の会によって改装された小ヅッコ山小屋(無人)を利用できます。また、浜坂海岸レクリエーションセンター「松の湯」は温泉付きの自炊簡易宿泊施設となっています。その他、浜坂や湯村にも宿泊施設がありますので、計画に合わせて選ぶとよいでしょう。 -

日高 阿瀬渓谷から蘇武岳

- 日帰り

- 6時間45分

日高 阿瀬渓谷から蘇武岳

- 日帰り

- 6時間45分

蘇武岳は1等三角点の山として知られています。山頂直下の林道からアクセスすれば、ほとんど歩くことなく山頂に立つことができます。また、神鍋高原の名色から山頂を往復するコースは、バスを利用する場合でも一番登山者が多いでしょう。しかし、蘇武岳は簡単に登ることができる山だからこそ、ここでは古くから登山家に親しまれてきた阿瀬渓谷から金山峠を経て登るコースを紹介します。 アクセスは、江原駅から豊岡市営バス(イナカー)を利用し、金谷で下車します。集落を抜けて舗装路を奥へ進むと、阿瀬渓谷の駐車場に到着します。阿瀬渓谷は新緑や紅葉の美しい探勝地で、例年11月中旬には紅葉まつりが開催されます。また、「四十八滝」と称されるほど多くの滝が連続し、渓谷には散策路も整備されています。登山の途中では、いもじヶ滝や源太夫滝を眺めながら、渓流沿いに進んでいきます。 しばらく歩くと、かつて金山として栄えた金山廃村にたどり着きます。この地は「阿瀬千軒」「金山千軒」と呼ばれるほど賑わったと伝えられており、かつては分教場もありました。現在は山深い平坦地が広がり、静かな雰囲気に包まれています。廃村を過ぎると、道は草深くなり、雑木林の中の登山道へと変わっていきます。高度を上げながら進むと、大きな樹が立つ地点で視界が開け、やがて金山峠に到着します。 金山峠には林道が通っており、左へ進むと妙見山、右へ進むと蘇武岳へと続いています。この峠は、村岡へと越えるルートの一部でもあり、旅の安全を祈る地蔵が祀られています。ここからは、古くからの尾根道の縦走路へと進みます。登山道は、広域基幹林道妙見・蘇武線と並行しており、そのまま進むと蘇武岳の山頂に到着します。 蘇武岳の山頂とその周辺は、なだらかな高原状になっており、展望が素晴らしい場所です。日本海や氷ノ山、鉢伏山、川山をはじめとする但馬の名峰を一望することができます。 下山は、山頂から東へ進み、草原を抜けた後、北向きに続く樹林帯の登山道をたどります。途中、古い木の上部にスキーツアーの標識が見られます。かつて蘇武岳が山スキーのメッカとして賑わっていたことを伝えるものです。雑木林の中を進むと林道に出ます。ここが名色からの登山口です。あとは林道を下り、名色へと向かいます。 残雪期には、名色高原スキー場跡から備前山を経由してアプローチすると良いでしょう。蘇武岳は1等三角点の山として知られています。山頂直下の林道からアクセスすれば、ほとんど歩くことなく山頂に立つことができます。また、神鍋高原の名色から山頂を往復するコースは、バスを利用する場合でも一番登山者が多いでしょう。しかし、蘇武岳は簡単に登ることができる山だからこそ、ここでは古くから登山家に親しまれてきた阿瀬渓谷から金山峠を経て登るコースを紹介します。 アクセスは、江原駅から豊岡市営バス(イナカー)を利用し、金谷で下車します。集落を抜けて舗装路を奥へ進むと、阿瀬渓谷の駐車場に到着します。阿瀬渓谷は新緑や紅葉の美しい探勝地で、例年11月中旬には紅葉まつりが開催されます。また、「四十八滝」と称されるほど多くの滝が連続し、渓谷には散策路も整備されています。登山の途中では、いもじヶ滝や源太夫滝を眺めながら、渓流沿いに進んでいきます。 しばらく歩くと、かつて金山として栄えた金山廃村にたどり着きます。この地は「阿瀬千軒」「金山千軒」と呼ばれるほど賑わったと伝えられており、かつては分教場もありました。現在は山深い平坦地が広がり、静かな雰囲気に包まれています。廃村を過ぎると、道は草深くなり、雑木林の中の登山道へと変わっていきます。高度を上げながら進むと、大きな樹が立つ地点で視界が開け、やがて金山峠に到着します。 金山峠には林道が通っており、左へ進むと妙見山、右へ進むと蘇武岳へと続いています。この峠は、村岡へと越えるルートの一部でもあり、旅の安全を祈る地蔵が祀られています。ここからは、古くからの尾根道の縦走路へと進みます。登山道は、広域基幹林道妙見・蘇武線と並行しており、そのまま進むと蘇武岳の山頂に到着します。 蘇武岳の山頂とその周辺は、なだらかな高原状になっており、展望が素晴らしい場所です。日本海や氷ノ山、鉢伏山、川山をはじめとする但馬の名峰を一望することができます。 下山は、山頂から東へ進み、草原を抜けた後、北向きに続く樹林帯の登山道をたどります。途中、古い木の上部にスキーツアーの標識が見られます。かつて蘇武岳が山スキーのメッカとして賑わっていたことを伝えるものです。雑木林の中を進むと林道に出ます。ここが名色からの登山口です。あとは林道を下り、名色へと向かいます。 残雪期には、名色高原スキー場跡から備前山を経由してアプローチすると良いでしょう。 -

千種 板馬見渓谷から後山

- 日帰り

- 4時間25分

千種 板馬見渓谷から後山

- 日帰り

- 4時間25分

後山は兵庫県と岡山県の県境にある山で、兵庫県第3高峰、岡山県の最高峰です。奈良県の大峰山に並ぶ修験の山として知られており、岡山県側の奥ノ院周辺は今も女人禁制となっています。バス便では前夜泊プランが一般的ですが、マイカーでの日帰り登山が主流です。ここでは、松ノ木公園から後山に登るコースを案内します。 松ノ木公園から板馬見渓谷に入ると駐車場があります。ここが登山口で、おごしきコースと一般コースがあり、どちらも山頂まで約2時間30分程度で到達できます。谷をつめる行者コースは難所ですので、一般コースを登っておごしきコースを下るのが無難です。後山をはじめ、しそう森林王国観光協会は「宍粟50名山」を選定し、ホームページで登山道の最新情報が入手できるため、人気があります。マイカーの場合、2台あれば船木山から鍋ヶ谷渓谷に下るプランも考えられます。松ノ木公園へは、姫路駅から神姫バスで山崎で乗り換え、松ノ木で下車し、登山口までは徒歩1時間です。 登山口を進むと不動の滝があり、そこを過ぎると分岐があります。左の一般コースに入るとすぐにジグザグの急登が始まりますので、ゆっくりとしたペースで登ることをおすすめします。笛石山分岐で右に折れ、尾根に沿って1253m峰の県境に出ます。主尾根を登ると後山の山頂に到着します。山頂からは東尾根で「平成之大馬鹿門」の建つ大甑山を越え、登山口に下ります。後山は兵庫県と岡山県の県境にある山で、兵庫県第3高峰、岡山県の最高峰です。奈良県の大峰山に並ぶ修験の山として知られており、岡山県側の奥ノ院周辺は今も女人禁制となっています。バス便では前夜泊プランが一般的ですが、マイカーでの日帰り登山が主流です。ここでは、松ノ木公園から後山に登るコースを案内します。 松ノ木公園から板馬見渓谷に入ると駐車場があります。ここが登山口で、おごしきコースと一般コースがあり、どちらも山頂まで約2時間30分程度で到達できます。谷をつめる行者コースは難所ですので、一般コースを登っておごしきコースを下るのが無難です。後山をはじめ、しそう森林王国観光協会は「宍粟50名山」を選定し、ホームページで登山道の最新情報が入手できるため、人気があります。マイカーの場合、2台あれば船木山から鍋ヶ谷渓谷に下るプランも考えられます。松ノ木公園へは、姫路駅から神姫バスで山崎で乗り換え、松ノ木で下車し、登山口までは徒歩1時間です。 登山口を進むと不動の滝があり、そこを過ぎると分岐があります。左の一般コースに入るとすぐにジグザグの急登が始まりますので、ゆっくりとしたペースで登ることをおすすめします。笛石山分岐で右に折れ、尾根に沿って1253m峰の県境に出ます。主尾根を登ると後山の山頂に到着します。山頂からは東尾根で「平成之大馬鹿門」の建つ大甑山を越え、登山口に下ります。 -

後山からちくさ高原縦走

- 日帰り

- 5時間15分

後山からちくさ高原縦走

- 日帰り

- 5時間15分

後山山頂から兵庫県と岡山県境の尾根を縦走して、ちくさ高原に下るコースは、6つの峰を越える充実感と展望の良さで、山歩きに慣れた人に人気があります。計画を立てる際は、登山口をどこにするかを決め、バス利用の場合はその制約内で宿泊プランも考える必要があります。マイカー登山の場合は制約が少ないですが、無理は禁物です。後山へは、千種から板馬見渓谷を登るコースがありますが、歩行時間が長いので注意が必要です。 三角点と小さな祠がある後山から西へ30分ほど歩くと船木山に到着します。山頂には露岩があり、この周辺には根まがり竹が多く生えています。尾根にはブナ林もあり、新緑や紅葉の季節には美しい景色を楽しめますが、根まがり竹が多く、展望が悪くなる場所もあります。鍋ヶ谷山を過ぎると県境尾根は北に向かい、その西側に駒の尾山があり、良い展望を楽しめます。三叉路を北に進むと、1207m峰やダルガ峰を越え、ちくさ高原スキー場に出ます。途中、船木山から鍋ヶ谷林道、大海里峠から県道に下ることもできますが、台風後などは注意が必要です。後山山頂から兵庫県と岡山県境の尾根を縦走して、ちくさ高原に下るコースは、6つの峰を越える充実感と展望の良さで、山歩きに慣れた人に人気があります。計画を立てる際は、登山口をどこにするかを決め、バス利用の場合はその制約内で宿泊プランも考える必要があります。マイカー登山の場合は制約が少ないですが、無理は禁物です。後山へは、千種から板馬見渓谷を登るコースがありますが、歩行時間が長いので注意が必要です。 三角点と小さな祠がある後山から西へ30分ほど歩くと船木山に到着します。山頂には露岩があり、この周辺には根まがり竹が多く生えています。尾根にはブナ林もあり、新緑や紅葉の季節には美しい景色を楽しめますが、根まがり竹が多く、展望が悪くなる場所もあります。鍋ヶ谷山を過ぎると県境尾根は北に向かい、その西側に駒の尾山があり、良い展望を楽しめます。三叉路を北に進むと、1207m峰やダルガ峰を越え、ちくさ高原スキー場に出ます。途中、船木山から鍋ヶ谷林道、大海里峠から県道に下ることもできますが、台風後などは注意が必要です。 -

夢前 雪彦山登山口から雪彦山

- 日帰り

- 4時間30分

夢前 雪彦山登山口から雪彦山

- 日帰り

- 4時間30分

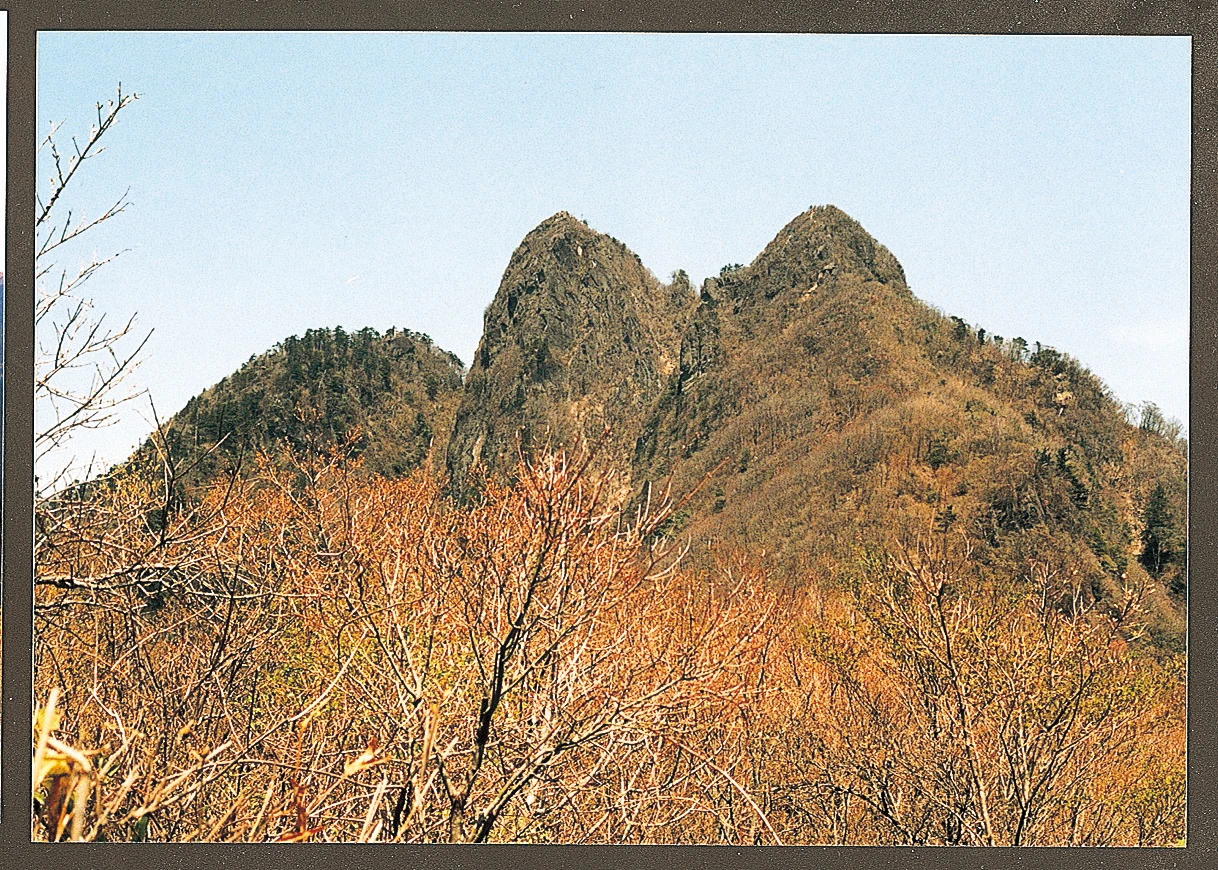

雪彦山は、夢前川の源流に位置する山です。古くから修験の山として知られ、新潟の弥彦山、福岡の英彦山とともに「日本三彦山」と呼ばれています。岩峰群は、大正末期からの近代登山開幕にともなって開拓が進み、現在では関西屈指のゲレンデとしても有名です。マイカー登山が主流ですが、2021年には前之荘〜佐中(山之内)にコミュニティバス「雪彦」が運行を開始しました。また、山之内の旧幼稚園舎を活用した農家レストラン「且緩々」では、農作物の販売も行っています。 雪彦山の山頂は地形図では915m峰を指していますが、一般的には岩峰群の大天井岳、不行岳、三峰岳、地蔵岳を総称して「洞ヶ岳」を雪彦山と呼んでいます。登山コースとしては、夢前の坂根にある雪彦山登山口から大天井岳〜虹ヶ滝を一周するコースがよく歩かれています。大天井岳側の右回りが表登山道、虹ヶ滝側の左回りが裏登山道で、岩場やクサリ場を登るには裏登山道を利用する方が安全です。ハイカーには表登山道で大天井岳を往復することをおすすめします。 ここでは、地形図に基づく雪彦山から鉾立山を回るコースを紹介します。雪彦山では歩行時間が長く、経験者向けのコースとなります。 バス利用の場合は、姫路駅からの神姫バスを前之庄で乗り換え、寺河内まで姫路市コミュニティバスに乗車し、徒歩約1時間で雪彦山登山口に到着します。マイカー登山の場合は、登山口の有料駐車場を利用できます。登山口から左の表登山道を進むと、鳥居をくぐりガラ場を登ります。展望岩を越え、行者堂跡を過ぎると尾根道に出て出雲岩に到達します。鎖場を登り、岩の上に出ると「覗き岩」に着きます。背割り岩を越えて岩稜の馬ノ背を進むと、大天井岳に到達します。山頂からは、笠形山、七種山など播磨の山々や六甲連山、瀬戸内の小島も見渡せます。 雪彦山、鉾立山を目指して歩きます。天狗岩を過ぎると右手から裏登山道が登ってきます。尾根を進むと左手から鹿ヶ壺からの道が登ってきます。その後、急坂となり、4等三角点のある雪彦山の頂上に到達します。山頂からササの道を下り、尾根道を登り返すと鉾立山に到着します。942mのジャンクションピーク(分岐点)に出ると右へ進み、夢前川源流に向けて下ります。 杉林を下って流れに出合い、大きな一枚岩や小滝に出合うと、滑床の丸木橋があります。その先、右岸(進行右側)に新しく付けられた道を進むと虹ヶ滝に到達します。あとは、大曲りから再び谷道に入り、登山口に戻ってきます。滑りやすい箇所が多いため、降雨時や降雨後は特に危険ですので、注意が必要です。雪彦山は、夢前川の源流に位置する山です。古くから修験の山として知られ、新潟の弥彦山、福岡の英彦山とともに「日本三彦山」と呼ばれています。岩峰群は、大正末期からの近代登山開幕にともなって開拓が進み、現在では関西屈指のゲレンデとしても有名です。マイカー登山が主流ですが、2021年には前之荘〜佐中(山之内)にコミュニティバス「雪彦」が運行を開始しました。また、山之内の旧幼稚園舎を活用した農家レストラン「且緩々」では、農作物の販売も行っています。 雪彦山の山頂は地形図では915m峰を指していますが、一般的には岩峰群の大天井岳、不行岳、三峰岳、地蔵岳を総称して「洞ヶ岳」を雪彦山と呼んでいます。登山コースとしては、夢前の坂根にある雪彦山登山口から大天井岳〜虹ヶ滝を一周するコースがよく歩かれています。大天井岳側の右回りが表登山道、虹ヶ滝側の左回りが裏登山道で、岩場やクサリ場を登るには裏登山道を利用する方が安全です。ハイカーには表登山道で大天井岳を往復することをおすすめします。 ここでは、地形図に基づく雪彦山から鉾立山を回るコースを紹介します。雪彦山では歩行時間が長く、経験者向けのコースとなります。 バス利用の場合は、姫路駅からの神姫バスを前之庄で乗り換え、寺河内まで姫路市コミュニティバスに乗車し、徒歩約1時間で雪彦山登山口に到着します。マイカー登山の場合は、登山口の有料駐車場を利用できます。登山口から左の表登山道を進むと、鳥居をくぐりガラ場を登ります。展望岩を越え、行者堂跡を過ぎると尾根道に出て出雲岩に到達します。鎖場を登り、岩の上に出ると「覗き岩」に着きます。背割り岩を越えて岩稜の馬ノ背を進むと、大天井岳に到達します。山頂からは、笠形山、七種山など播磨の山々や六甲連山、瀬戸内の小島も見渡せます。 雪彦山、鉾立山を目指して歩きます。天狗岩を過ぎると右手から裏登山道が登ってきます。尾根を進むと左手から鹿ヶ壺からの道が登ってきます。その後、急坂となり、4等三角点のある雪彦山の頂上に到達します。山頂からササの道を下り、尾根道を登り返すと鉾立山に到着します。942mのジャンクションピーク(分岐点)に出ると右へ進み、夢前川源流に向けて下ります。 杉林を下って流れに出合い、大きな一枚岩や小滝に出合うと、滑床の丸木橋があります。その先、右岸(進行右側)に新しく付けられた道を進むと虹ヶ滝に到達します。あとは、大曲りから再び谷道に入り、登山口に戻ってきます。滑りやすい箇所が多いため、降雨時や降雨後は特に危険ですので、注意が必要です。 -

神原コース

- 日帰り

- 4時間55分

神原コース

- 日帰り

- 4時間55分

鉄道のアクセスが良いため、最もよく利用されているコースです。城下町の竹田からは玉来を経由し、南郊の緒方川(門田川)流域へ出て、神原川の渓谷美を楽しみながら神原へと向かいます。神原には民宿や夏季に営業するキャンプ場があります。 道を西へ進み、舗装路を進むと、右手に健男霜凝日子社の下宮があります。余裕があれば、長い石段を登って参拝するのもよいでしょう。道は林道へと変わり、歩き始めて1時間ほどで、一合目の滝の下に到着します。自家用車の場合は、滝を迂回して上に出ることができ、林道終点近くの登山道入り口付近には駐車場も整備されています。一合目の滝の高さは約20mで、林道から少し右へ入ったところにあります。これから始まる本格的な登りに備え、水しぶきを浴びながらひと息入れるのもよいでしょう。 滝の左手にある急坂を少し登ると、再び林道に合流しますが、すぐに登山道へと移ります。旧道もありますが、九州自然歩道として整備された新道の方が歩きやすくなっています。しばらくは杉の造林地を進みますが、やがて原生林の中へと入っていきます。ヒメシャラの赤黄色の木肌が目を引きます。二の滝、三の滝など、いくつかの滝を眺めながら進みます。御社の滝は、かつて山に入る人々が禊を行った場所です。道がやや平坦になると、五合目小屋に到着します。この小屋は40人ほど収容可能で、裏手には渓流が流れており、疲れを癒すのに最適な場所です。 五合目からは、このコースの中で最大の難所となります。最初は造林地ですが、次第に原生林へと変わり、ブナ、ミズナラ、ヒメシャラ、カエデ、トガなどの大木が立ち並ぶ心地よい道となります。しかし、道の方は次第に険しくなり、初めは丸太で土止めされた自然歩道らしい道ですが、次第に本来の登山道となり、急坂が続きます。小さなクサリ場もあり、場所によっては歩くというより、よじ登るような場面もあります。 苦しい登りを続けると、国観峠に到着します。「ぽっかり」という表現がぴったりの、明るく開けた草原です。五ヶ所からのコースが合流する地点で、祖母山の肩にあたる場所に位置しています。名前のとおり展望が開けており、ここでしばし休憩し、急登の疲れを癒すのもよいでしょう。また、ここは遭難救助用の臨時ヘリポートにもなっています。 山頂までは、灌木の中を登る道となります。多くの登山者が利用するため、道がV字形にえぐられており、歩きづらくなっています。特に雨の際やその直後は、足を取られやすいため注意が必要です。途中に九合目小屋への分岐点があり、小屋まではおよそ200mです。この小屋は立派な造りですが、無人小屋となっています。小屋から少し下ったところには水場があり、近くには小広場もあります。分岐点から山頂まではおよそ10分です。 祖母山の山群の中でひときわ高いため、山頂からの展望は見事です。山群はもちろんのこと、遠く九重や阿蘇、さらには九州山地の山々の重なりまで見渡すことができます。山頂には三角点標石とともに石の祠があり、健男霜凝日子社の上宮となっています。 神原からは、このほかに白水を経由して登るコースもあります。このルートには、メンノツラ谷を詰めるルートと、八丁越を経由するルートの2つがありますが、登頂には5〜6時間を要します。メインルートではないため登山者は少なく、尾根筋に出るまでの道がかなり荒れているため、あまりおすすめはできません。鉄道のアクセスが良いため、最もよく利用されているコースです。城下町の竹田からは玉来を経由し、南郊の緒方川(門田川)流域へ出て、神原川の渓谷美を楽しみながら神原へと向かいます。神原には民宿や夏季に営業するキャンプ場があります。 道を西へ進み、舗装路を進むと、右手に健男霜凝日子社の下宮があります。余裕があれば、長い石段を登って参拝するのもよいでしょう。道は林道へと変わり、歩き始めて1時間ほどで、一合目の滝の下に到着します。自家用車の場合は、滝を迂回して上に出ることができ、林道終点近くの登山道入り口付近には駐車場も整備されています。一合目の滝の高さは約20mで、林道から少し右へ入ったところにあります。これから始まる本格的な登りに備え、水しぶきを浴びながらひと息入れるのもよいでしょう。 滝の左手にある急坂を少し登ると、再び林道に合流しますが、すぐに登山道へと移ります。旧道もありますが、九州自然歩道として整備された新道の方が歩きやすくなっています。しばらくは杉の造林地を進みますが、やがて原生林の中へと入っていきます。ヒメシャラの赤黄色の木肌が目を引きます。二の滝、三の滝など、いくつかの滝を眺めながら進みます。御社の滝は、かつて山に入る人々が禊を行った場所です。道がやや平坦になると、五合目小屋に到着します。この小屋は40人ほど収容可能で、裏手には渓流が流れており、疲れを癒すのに最適な場所です。 五合目からは、このコースの中で最大の難所となります。最初は造林地ですが、次第に原生林へと変わり、ブナ、ミズナラ、ヒメシャラ、カエデ、トガなどの大木が立ち並ぶ心地よい道となります。しかし、道の方は次第に険しくなり、初めは丸太で土止めされた自然歩道らしい道ですが、次第に本来の登山道となり、急坂が続きます。小さなクサリ場もあり、場所によっては歩くというより、よじ登るような場面もあります。 苦しい登りを続けると、国観峠に到着します。「ぽっかり」という表現がぴったりの、明るく開けた草原です。五ヶ所からのコースが合流する地点で、祖母山の肩にあたる場所に位置しています。名前のとおり展望が開けており、ここでしばし休憩し、急登の疲れを癒すのもよいでしょう。また、ここは遭難救助用の臨時ヘリポートにもなっています。 山頂までは、灌木の中を登る道となります。多くの登山者が利用するため、道がV字形にえぐられており、歩きづらくなっています。特に雨の際やその直後は、足を取られやすいため注意が必要です。途中に九合目小屋への分岐点があり、小屋まではおよそ200mです。この小屋は立派な造りですが、無人小屋となっています。小屋から少し下ったところには水場があり、近くには小広場もあります。分岐点から山頂まではおよそ10分です。 祖母山の山群の中でひときわ高いため、山頂からの展望は見事です。山群はもちろんのこと、遠く九重や阿蘇、さらには九州山地の山々の重なりまで見渡すことができます。山頂には三角点標石とともに石の祠があり、健男霜凝日子社の上宮となっています。 神原からは、このほかに白水を経由して登るコースもあります。このルートには、メンノツラ谷を詰めるルートと、八丁越を経由するルートの2つがありますが、登頂には5〜6時間を要します。メインルートではないため登山者は少なく、尾根筋に出るまでの道がかなり荒れているため、あまりおすすめはできません。 -

五ヶ所コース

- 日帰り

- 5時間15分

五ヶ所コース

- 日帰り

- 5時間15分

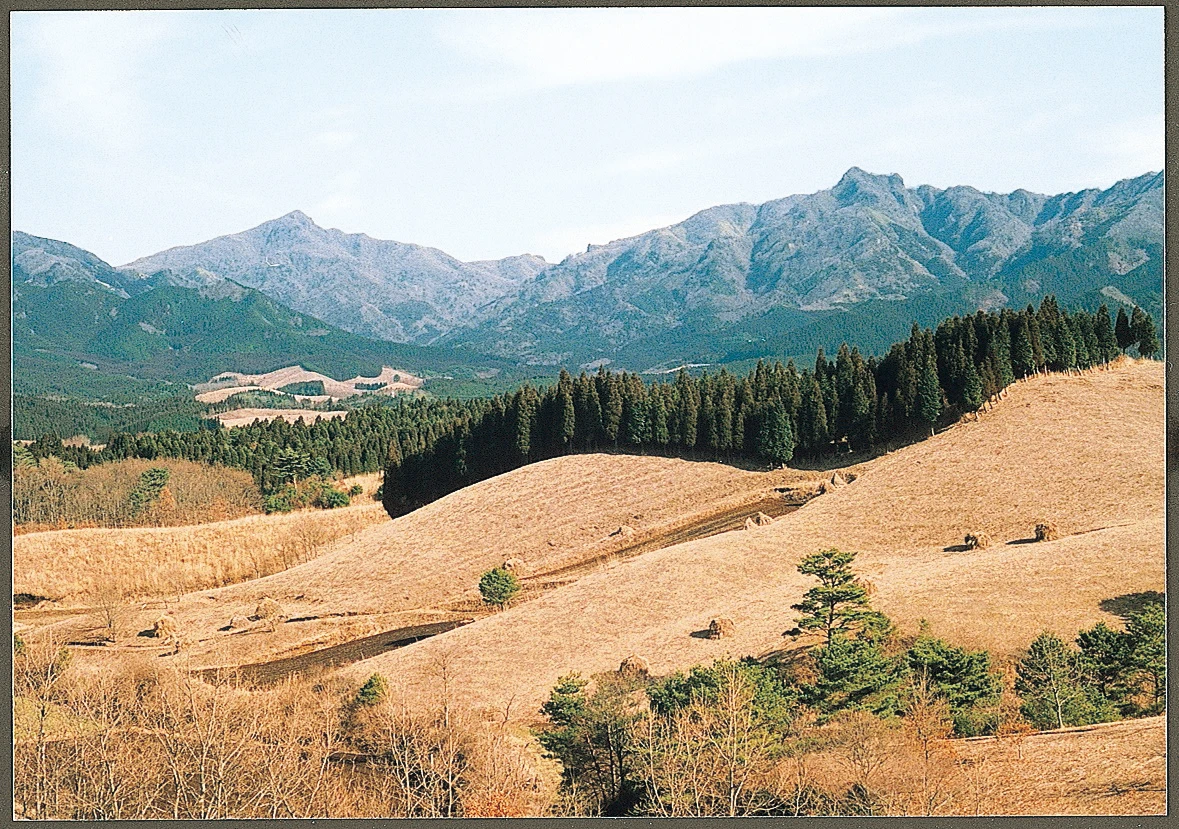

五ヶ所登山口は、すでに標高800m近くに位置しています。他の登山口に比べて祖母山への最も楽なコースであり、古くから親しまれている道です。イギリスの登山家ウェストンもこのルートを選んだことで知られています。ただし、アプローチにやや時間がかかります。最も便利なのは高千穂からですが、ほかにも豊肥本線の豊後竹田駅や南阿蘇鉄道の高森駅からもアクセスが可能です。 五ヶ所は、宮崎県の代表的な民謡のひとつ「刈り干し切り唄」のふるさとともいわれる場所で、牧歌的な雰囲気が漂っています。時間に余裕があれば、登山口から約1kmの三秀台に立ち寄るのもよいでしょう。ここにはウェストン碑があり、祖母山、九重山、阿蘇山の三山を一望できます。地名の由来は、この三つの秀峰が見えることからきているとも、かつて日向、豊後、肥後の三州を望めたことから「三州台」と呼ばれていたともいわれています。 本村の五ヶ所小学校跡の下で県道と分かれ、大谷川右岸の町道へと進みます。途中から右へ入り、未舗装のなだらかな林道を登ると、ほどなく一の鳥居に到着します。 一の鳥居という名が示すように、山を神として崇めていた時代には、ここが本来の登山口でした。そのため、かつては山小屋もありましたが、現在は倒壊しています。また、登山道にはワナバのダキ(猟師が罠を仕掛ける岩場)など、展望に恵まれた場所があるものの、近年は荒れ気味であり、尾根に出るまでのルートが分かりにくくなっています。このため、近年では大谷川支谷の北谷を経由する新道が多く利用されるようになっています。林道をさらに奥へ進むと北谷登山口があり、駐車場やトイレが整備されています。 登山道は造林地をジグザグに登り、主尾根に達すると間もなく千間平に到着します。ススキに灌木が混じる草原が広がっており、開放的な雰囲気を楽しめます。 展望も開け、九重山や阿蘇山、五ヶ所や椎葉方面の山々を望みながら、少し登ると茶屋場に到着します。ここは、かつて延岡藩の内藤氏が登山した際に茶を点てたといわれる場所です。また、宮崎、熊本、大分の三県が交わる地点でもあります。 ここから草原を下り、緩やかに登った先が国観峠で、神原からの登山道と合流します。 このほか、五ヶ所から風穴を経由する登山コースもあります。北谷登山口を過ぎ、祖母山を目指して谷を渡るルートです。途中から尾根道になりますが、小さな岩場やヤブが多く、山頂までかなりの時間を要します。そのため、往路として一般にはあまりおすすめできません。五ヶ所登山口は、すでに標高800m近くに位置しています。他の登山口に比べて祖母山への最も楽なコースであり、古くから親しまれている道です。イギリスの登山家ウェストンもこのルートを選んだことで知られています。ただし、アプローチにやや時間がかかります。最も便利なのは高千穂からですが、ほかにも豊肥本線の豊後竹田駅や南阿蘇鉄道の高森駅からもアクセスが可能です。 五ヶ所は、宮崎県の代表的な民謡のひとつ「刈り干し切り唄」のふるさとともいわれる場所で、牧歌的な雰囲気が漂っています。時間に余裕があれば、登山口から約1kmの三秀台に立ち寄るのもよいでしょう。ここにはウェストン碑があり、祖母山、九重山、阿蘇山の三山を一望できます。地名の由来は、この三つの秀峰が見えることからきているとも、かつて日向、豊後、肥後の三州を望めたことから「三州台」と呼ばれていたともいわれています。 本村の五ヶ所小学校跡の下で県道と分かれ、大谷川右岸の町道へと進みます。途中から右へ入り、未舗装のなだらかな林道を登ると、ほどなく一の鳥居に到着します。 一の鳥居という名が示すように、山を神として崇めていた時代には、ここが本来の登山口でした。そのため、かつては山小屋もありましたが、現在は倒壊しています。また、登山道にはワナバのダキ(猟師が罠を仕掛ける岩場)など、展望に恵まれた場所があるものの、近年は荒れ気味であり、尾根に出るまでのルートが分かりにくくなっています。このため、近年では大谷川支谷の北谷を経由する新道が多く利用されるようになっています。林道をさらに奥へ進むと北谷登山口があり、駐車場やトイレが整備されています。 登山道は造林地をジグザグに登り、主尾根に達すると間もなく千間平に到着します。ススキに灌木が混じる草原が広がっており、開放的な雰囲気を楽しめます。 展望も開け、九重山や阿蘇山、五ヶ所や椎葉方面の山々を望みながら、少し登ると茶屋場に到着します。ここは、かつて延岡藩の内藤氏が登山した際に茶を点てたといわれる場所です。また、宮崎、熊本、大分の三県が交わる地点でもあります。 ここから草原を下り、緩やかに登った先が国観峠で、神原からの登山道と合流します。 このほか、五ヶ所から風穴を経由する登山コースもあります。北谷登山口を過ぎ、祖母山を目指して谷を渡るルートです。途中から尾根道になりますが、小さな岩場やヤブが多く、山頂までかなりの時間を要します。そのため、往路として一般にはあまりおすすめできません。 -

黒金山尾根コース

- 日帰り

- 5時間0分

黒金山尾根コース

- 日帰り

- 5時間0分

岩峰と渓谷、そして原生林。祖母山の自然景観を存分に満喫できるコースですが、残念ながらアプローチの便があまりよくありません。緒方駅から豊後大野市のコミュニティバスに乗車し、尾平までの直行便がありますが、便数が少ないため、事前に確認しておく必要があります。 尾平は、祖母山の「内院」ともいえる場所です。かつては鉱山として栄え、最盛期には約3,000人が暮らしていました(出典:緒方町誌 P908)。しかし現在では、社宅の姿も消え、住む人もわずかとなっています。学校も廃止され、旧校舎は近年改築されて「LAMP豊後大野」として利用されています。ここから見上げると、原生林の奥に天へ祈るようにそびえ立つ祖母山や天狗岩、烏帽子岳、障子岳などの岩峰群が目に入ります。これらの景観は、祖母山系の中でも第一級の眺めといえるでしょう。渓谷の探勝も楽しめるため、春から秋にかけては貸切バスや自家用車で訪れる登山者も多くなっています。 「LAMP豊後大野」の下から、「川上渓谷遊歩道」の標識に従って進みます。途中、おびただしい鉱滓(こうさい)が捨てられ、大きな斜面となっている場所を横切ります。すぐに渓谷の右岸へ下り、ほどなく小さな吊橋に出合います。この吊橋を渡ると、後述する宮原経由の登山道となります。渓谷へは、遊歩道をそのまま進みます。 最近造られたばかりの新しい第二の吊橋を渡り、左岸へ移動して造林地を進むと、川上谷本谷とウルシワ谷の合流点に到着します。パイプ橋を渡って本谷の右岸へ移動すると、原生林が始まります。さらにもう一度渡渉すると、道が分岐するので、右手のルートを選んで黒金山尾根に取り付きます。 ここまでの道は比較的緩やかで、渡渉も飛び石伝いに行けるため、靴を濡らすことはありません。ただし、大雨の後などは増水して渡れなくなることがあるため注意が必要です。また、遊歩道はここから尾根を登らず、さらに奥へ谷沿いに続いています。そこから沢登りをし、川上本谷を経て障子岳や烏帽子岳へ突き上げることも可能ですが、その場合はザイルが必要になります。 黒金山尾根に取り付くと、いよいよ急登が始まります。道は比較的よく踏まれており、ところどころに樹間から展望の良い岩角があります。林相はツガからブナへと変化し、ブナ林に入るとスズタケが生い茂り、見通しが悪くなります。この区間は登りが厳しくなりますが、一歩一歩確実に高度を稼いでいる実感を得られるでしょう。 縦走路の尾根に近づくと、左側に水場があるため、ここで水筒を満たしておくと安心です。そのすぐ上には「天狗の岩屋」と呼ばれる岩穴があり、10人ほどならビバークも可能です。さらに15分ほど登ると縦走路に合流します。 天狗岩は、下から見上げると非常に険しく見えますが、縦走路からは草付きの斜面をひと登りする程度です。ここでひと息入れるのもよいでしょう。断崖の上にはヒメコマツが生えています。かつて地元の若者たちの間では、自分と恋人の名前を書いた紙を細くこより状にし、後ろ手でこの松に結びつけることができれば結婚が許される、という言い伝えがあり、試みる人が多かったそうです。これは、肝試しを伴う一種の成人行事でもあったのかもしれません。登山者の皆さんも挑戦してみてもよいかもしれませんが、十分に注意してください。 天狗岩から祖母山の山頂までは、地図で見る以上に時間がかかります。小さなコブをいくつも登ったりトラバースしたりしながら、約1時間かかります。最後に、灌木の中の岩場をハシゴなどを使って50mほど急登すると、視界が一気に開け、祖母山の山頂に到着します。岩峰と渓谷、そして原生林。祖母山の自然景観を存分に満喫できるコースですが、残念ながらアプローチの便があまりよくありません。緒方駅から豊後大野市のコミュニティバスに乗車し、尾平までの直行便がありますが、便数が少ないため、事前に確認しておく必要があります。 尾平は、祖母山の「内院」ともいえる場所です。かつては鉱山として栄え、最盛期には約3,000人が暮らしていました(出典:緒方町誌 P908)。しかし現在では、社宅の姿も消え、住む人もわずかとなっています。学校も廃止され、旧校舎は近年改築されて「LAMP豊後大野」として利用されています。ここから見上げると、原生林の奥に天へ祈るようにそびえ立つ祖母山や天狗岩、烏帽子岳、障子岳などの岩峰群が目に入ります。これらの景観は、祖母山系の中でも第一級の眺めといえるでしょう。渓谷の探勝も楽しめるため、春から秋にかけては貸切バスや自家用車で訪れる登山者も多くなっています。 「LAMP豊後大野」の下から、「川上渓谷遊歩道」の標識に従って進みます。途中、おびただしい鉱滓(こうさい)が捨てられ、大きな斜面となっている場所を横切ります。すぐに渓谷の右岸へ下り、ほどなく小さな吊橋に出合います。この吊橋を渡ると、後述する宮原経由の登山道となります。渓谷へは、遊歩道をそのまま進みます。 最近造られたばかりの新しい第二の吊橋を渡り、左岸へ移動して造林地を進むと、川上谷本谷とウルシワ谷の合流点に到着します。パイプ橋を渡って本谷の右岸へ移動すると、原生林が始まります。さらにもう一度渡渉すると、道が分岐するので、右手のルートを選んで黒金山尾根に取り付きます。 ここまでの道は比較的緩やかで、渡渉も飛び石伝いに行けるため、靴を濡らすことはありません。ただし、大雨の後などは増水して渡れなくなることがあるため注意が必要です。また、遊歩道はここから尾根を登らず、さらに奥へ谷沿いに続いています。そこから沢登りをし、川上本谷を経て障子岳や烏帽子岳へ突き上げることも可能ですが、その場合はザイルが必要になります。 黒金山尾根に取り付くと、いよいよ急登が始まります。道は比較的よく踏まれており、ところどころに樹間から展望の良い岩角があります。林相はツガからブナへと変化し、ブナ林に入るとスズタケが生い茂り、見通しが悪くなります。この区間は登りが厳しくなりますが、一歩一歩確実に高度を稼いでいる実感を得られるでしょう。 縦走路の尾根に近づくと、左側に水場があるため、ここで水筒を満たしておくと安心です。そのすぐ上には「天狗の岩屋」と呼ばれる岩穴があり、10人ほどならビバークも可能です。さらに15分ほど登ると縦走路に合流します。 天狗岩は、下から見上げると非常に険しく見えますが、縦走路からは草付きの斜面をひと登りする程度です。ここでひと息入れるのもよいでしょう。断崖の上にはヒメコマツが生えています。かつて地元の若者たちの間では、自分と恋人の名前を書いた紙を細くこより状にし、後ろ手でこの松に結びつけることができれば結婚が許される、という言い伝えがあり、試みる人が多かったそうです。これは、肝試しを伴う一種の成人行事でもあったのかもしれません。登山者の皆さんも挑戦してみてもよいかもしれませんが、十分に注意してください。 天狗岩から祖母山の山頂までは、地図で見る以上に時間がかかります。小さなコブをいくつも登ったりトラバースしたりしながら、約1時間かかります。最後に、灌木の中の岩場をハシゴなどを使って50mほど急登すると、視界が一気に開け、祖母山の山頂に到着します。 -

宮原コース

- 日帰り

- 4時間40分

宮原コース

- 日帰り

- 4時間40分

アプローチおよび尾平から吊り橋までは、黒金山尾根コースと同じルートになります。自家用車で尾平まで入り、山頂を往復する場合は、このコースの方が黒金山尾根コースよりも比較的歩きやすいです。 吊り橋を渡ると、道は二手に分かれます。どちらを選んでも標高950m付近で合流しますが、右手の道を登ると林道に出ます。そのまま西へ進み、約10分ほど歩くと林道が途切れ、サマン谷を渡る地点に到着します。ここでは水を汲むことができます。少し進むと右手に標識があり、再び登山道へと入ると、本格的な登りが始まります。 この区間はかなりの急坂が続き、やがて原生林の中へと入っていきます。道沿いにはモミ、ツガ、ヒメシャラ、ブナなどの巨木が立ち並び、スズタケが増えてくると、稜線が近づいてきた証拠です。ジグザグに登りながら進むと、やがて平らな尾根筋に出ます。ここが「宮原」と呼ばれる地点です。 ここで、障子岩や八丁越からの登山道と合流し、狭い尾根を西へと進んでいきます。しばらくすると、屏風岩や馬の背と呼ばれる岩稜地帯に入ります。ここは景観が素晴らしく、アケボノツツジをはじめ、ドウダンツツジ、ホツツジ、ミヤマキリシマツツジ、ヒメコマツ、マンサク、ノリウツギ、ナナカマドなどの植物が登山者を迎えてくれます。 これまでの稜線までの厳しい登りをすっかり忘れてしまうほどの美しい景色が広がります。さらに進むと、メンノツラ谷からの登山道と合流し、九合目の避難小屋が近づいてきます。山頂まではあともうひと息です。アプローチおよび尾平から吊り橋までは、黒金山尾根コースと同じルートになります。自家用車で尾平まで入り、山頂を往復する場合は、このコースの方が黒金山尾根コースよりも比較的歩きやすいです。 吊り橋を渡ると、道は二手に分かれます。どちらを選んでも標高950m付近で合流しますが、右手の道を登ると林道に出ます。そのまま西へ進み、約10分ほど歩くと林道が途切れ、サマン谷を渡る地点に到着します。ここでは水を汲むことができます。少し進むと右手に標識があり、再び登山道へと入ると、本格的な登りが始まります。 この区間はかなりの急坂が続き、やがて原生林の中へと入っていきます。道沿いにはモミ、ツガ、ヒメシャラ、ブナなどの巨木が立ち並び、スズタケが増えてくると、稜線が近づいてきた証拠です。ジグザグに登りながら進むと、やがて平らな尾根筋に出ます。ここが「宮原」と呼ばれる地点です。 ここで、障子岩や八丁越からの登山道と合流し、狭い尾根を西へと進んでいきます。しばらくすると、屏風岩や馬の背と呼ばれる岩稜地帯に入ります。ここは景観が素晴らしく、アケボノツツジをはじめ、ドウダンツツジ、ホツツジ、ミヤマキリシマツツジ、ヒメコマツ、マンサク、ノリウツギ、ナナカマドなどの植物が登山者を迎えてくれます。 これまでの稜線までの厳しい登りをすっかり忘れてしまうほどの美しい景色が広がります。さらに進むと、メンノツラ谷からの登山道と合流し、九合目の避難小屋が近づいてきます。山頂まではあともうひと息です。 -

上畑コース

- 日帰り

- 6時間0分

上畑コース

- 日帰り

- 6時間0分

このコースは、各登山ルートの中でも比較的アプローチが良く、しかも歩きやすいため、最も多くの登山者に利用されるポピュラールートです。上畑のひとつ手前にある「傾山登山口」バス停で下車すると、南東には傾山の本峰から前傾の岩峰群が群れ立つ姿を望めます。岩壁は午前中は影になりますが、午後になると陽光を受けて輝き、とくに夕映えの美しさは格別です。 車道を下り終えたところが奥岳川の本流で、橋を渡ると道はほぼ平坦になり、九折(つづらおれ)まで続きます。自家用車でのアクセスも可能で、九折まで車を入れることができます。林道が分かれていますが、そのまま車道を進み、鉱業所の跡を通って突き当たりまで行くと、九折越(つづらおれごえ)コースと三つ尾コースが分岐します。 右手の道を進むとケイセイ谷を越えます。鉱山が稼働していた時代に使われたトロッコの鉄網張りの橋があり、渡ることができます。さらに、軌道跡の平坦な道をしばらく行くと、指道標があり、ここで右手の山道へと移ります。登山道は森林の中を進み、山手谷の左岸に沿って歩きます。水の流れる音を聞きながら進みますが、それほど急な登りはありません。50分ほど歩くと、左下から激しい水音が聞こえ、樹間から芥神(けがみ)の滝を見下ろすことができます。さらに進むとカンカケ谷に出ます。この先、九折越まで水場がないため、ここで水筒を満たしておくことをおすすめします。 ここからはいよいよ本格的な登りとなります。斜面は急で足場も悪く、時には木の根につかまりながら登ることになるでしょう。30分ほど登ると林道に出ます。この林道は九折から山腹を大きく巻くように続いていますが、途中が柵で遮断されており、一般車両は通行できないようになっています。 林道を横切ると、再び樹林帯に入ります。六合目付近には熊野社の石祠(せきし)があり、ここは捕獲されたクマを供養するために建てられた「熊墓」です。(出典:緒方町誌 P608〜P609)この熊墓付近からは樹間が開け、谷の向こうに連なる傾山の岩壁を望むことができるようになります。ジグザグの登りを進んでいくと、わずかではありますが草原が開けた九折越に到着します。水場は峠から南側の見立コースを少し下ったところにあり、山小屋は西へ笠松山方面に50メートルほど進んだ場所にあります。 祖母・傾山系や大崩山系のように原生林に覆われた地域では、ヘリコプターによるホイスト救出が難しく、これまではほとんど救助隊員の人力による救助に頼ってきました。祖母山と同様、近年は傾山でも遭難事故が多発しているため、九折越には救難用の臨時ヘリポートが設置されました。 峠からは県境の尾根道を進みます。ゆるやかなアップダウンを繰り返してセンゲンに到着すると、目の前には本傾(ほんぎょう)・後傾(こうぎょう)の双耳峰がそびえ立ち、圧倒的な迫力を感じさせます。峠から約40分で後傾の直下に到達し、ここから急な登りが始まります。傾斜は次第に増していき、途中には「杖落とし」と呼ばれる岩場がありますが、岩はしっかりとしており、現在は迂回路も設けられています。岩場をよじ登り、木の根につかまりながら進むと、後傾の頂上に到達します。ここからは、大崩山群を一望する素晴らしい展望が広がります。 一度鞍部に下り、再び急登を進むと、本傾の頂上に到着します。山頂には大きな岩が折り重なるように並び、ヒメコマツの美しい枝ぶりが見られます。また、立ち枯れた木の白い肌も、この場所ならではの風景です。展望は祖母山に次ぐ素晴らしさで、遠くには九重山群や由布岳、鶴見岳などを望むことができます。中でも特に印象的なのは、足元に広がる奥岳川源流部の向こうに堂々とそびえ立つ祖母山の姿です。このコースは、各登山ルートの中でも比較的アプローチが良く、しかも歩きやすいため、最も多くの登山者に利用されるポピュラールートです。上畑のひとつ手前にある「傾山登山口」バス停で下車すると、南東には傾山の本峰から前傾の岩峰群が群れ立つ姿を望めます。岩壁は午前中は影になりますが、午後になると陽光を受けて輝き、とくに夕映えの美しさは格別です。 車道を下り終えたところが奥岳川の本流で、橋を渡ると道はほぼ平坦になり、九折(つづらおれ)まで続きます。自家用車でのアクセスも可能で、九折まで車を入れることができます。林道が分かれていますが、そのまま車道を進み、鉱業所の跡を通って突き当たりまで行くと、九折越(つづらおれごえ)コースと三つ尾コースが分岐します。 右手の道を進むとケイセイ谷を越えます。鉱山が稼働していた時代に使われたトロッコの鉄網張りの橋があり、渡ることができます。さらに、軌道跡の平坦な道をしばらく行くと、指道標があり、ここで右手の山道へと移ります。登山道は森林の中を進み、山手谷の左岸に沿って歩きます。水の流れる音を聞きながら進みますが、それほど急な登りはありません。50分ほど歩くと、左下から激しい水音が聞こえ、樹間から芥神(けがみ)の滝を見下ろすことができます。さらに進むとカンカケ谷に出ます。この先、九折越まで水場がないため、ここで水筒を満たしておくことをおすすめします。 ここからはいよいよ本格的な登りとなります。斜面は急で足場も悪く、時には木の根につかまりながら登ることになるでしょう。30分ほど登ると林道に出ます。この林道は九折から山腹を大きく巻くように続いていますが、途中が柵で遮断されており、一般車両は通行できないようになっています。 林道を横切ると、再び樹林帯に入ります。六合目付近には熊野社の石祠(せきし)があり、ここは捕獲されたクマを供養するために建てられた「熊墓」です。(出典:緒方町誌 P608〜P609)この熊墓付近からは樹間が開け、谷の向こうに連なる傾山の岩壁を望むことができるようになります。ジグザグの登りを進んでいくと、わずかではありますが草原が開けた九折越に到着します。水場は峠から南側の見立コースを少し下ったところにあり、山小屋は西へ笠松山方面に50メートルほど進んだ場所にあります。 祖母・傾山系や大崩山系のように原生林に覆われた地域では、ヘリコプターによるホイスト救出が難しく、これまではほとんど救助隊員の人力による救助に頼ってきました。祖母山と同様、近年は傾山でも遭難事故が多発しているため、九折越には救難用の臨時ヘリポートが設置されました。 峠からは県境の尾根道を進みます。ゆるやかなアップダウンを繰り返してセンゲンに到着すると、目の前には本傾(ほんぎょう)・後傾(こうぎょう)の双耳峰がそびえ立ち、圧倒的な迫力を感じさせます。峠から約40分で後傾の直下に到達し、ここから急な登りが始まります。傾斜は次第に増していき、途中には「杖落とし」と呼ばれる岩場がありますが、岩はしっかりとしており、現在は迂回路も設けられています。岩場をよじ登り、木の根につかまりながら進むと、後傾の頂上に到達します。ここからは、大崩山群を一望する素晴らしい展望が広がります。 一度鞍部に下り、再び急登を進むと、本傾の頂上に到着します。山頂には大きな岩が折り重なるように並び、ヒメコマツの美しい枝ぶりが見られます。また、立ち枯れた木の白い肌も、この場所ならではの風景です。展望は祖母山に次ぐ素晴らしさで、遠くには九重山群や由布岳、鶴見岳などを望むことができます。中でも特に印象的なのは、足元に広がる奥岳川源流部の向こうに堂々とそびえ立つ祖母山の姿です。 -

大白谷コース

- 日帰り

- 5時間10分

大白谷コース

- 日帰り

- 5時間10分

アプローチにやや難があることや、登山道が厳しいことから、上畑からのコースに比べると利用者は少ないようです。三重町駅からのバス便は廃止されています。途中には、ホタルや石橋群で知られる白山渓谷や、近年開発された鍾乳洞があります。特に、稲積水中鍾乳洞は一躍注目を集めた観光地となっており、立ち寄ってみるのもよいでしょう。 バスの終点跡から車道をそのまま100mほど進むと、左手に分かれ道があります。そこから10分ほど歩くと、大理石の石切場跡に到着します。この大理石は石灰岩が変成作用を受けたもので、この地域の特産品でもあります。「白山」や「白谷」という地名も、これに由来しているそうです。 谷沿いの八丁坂をしばらく登ると、やがて林道に出ます。この林道を進むこと約30分で、官行事業所跡に到着します。自家用車でのアクセスも可能で、中山峠を経由してここまで入ることができます。 そこから、急な登りの思案坂を登り切ると、軌道跡に出ます。途中には造林小屋がありますが、現在は利用できません。さらに軌道跡をたどるとアオスズ谷の沢が現れます。三ッ尾へのコースは、この沢を左右に渡りながら奥へと進みます。水のなくなった急な沢を登り切ると、九折からの登山道と合流する三ッ尾に到着します。三ッ尾は名前の通り、尾根が三方向に分かれている地点であり、大白谷からの登山道と合流する場所でもあります。 三ッ尾からの尾根道は比較的明るく開けており、気持ちよく歩くことができます。ゆるやかな登りを15分ほど続けると、道が二手に分かれています。左は尾根の東側、アオスズ谷の源頭を巻くルートで、右は尾根通しに前傾の岩峰群を登る急峻なルートです。 アオスズ谷のルートは、小さな谷をいくつか越えながら、ブナやヒメシャラの目立つスズタケの茂る道を進み、五葉塚と呼ばれる小岩峰の近くに出ます。途中には水場もあります。一方、岩峰ルートは、三ッ坊主・二ッ坊主と呼ばれる前傾の岩場を登ったりへつったりしながら進むコースです。このルートを登る場合も下る場合も、かなりの体力と岩場での経験が求められます。冬季の積雪や結氷時にはザイルの携行が望ましく、また、荷物が多い場合や初心者がいる場合には避けたほうが無難です。しかし、山に慣れた登山者にとっては、傾山の本来の魅力を存分に味わえるルートといえるでしょう。アプローチにやや難があることや、登山道が厳しいことから、上畑からのコースに比べると利用者は少ないようです。三重町駅からのバス便は廃止されています。途中には、ホタルや石橋群で知られる白山渓谷や、近年開発された鍾乳洞があります。特に、稲積水中鍾乳洞は一躍注目を集めた観光地となっており、立ち寄ってみるのもよいでしょう。 バスの終点跡から車道をそのまま100mほど進むと、左手に分かれ道があります。そこから10分ほど歩くと、大理石の石切場跡に到着します。この大理石は石灰岩が変成作用を受けたもので、この地域の特産品でもあります。「白山」や「白谷」という地名も、これに由来しているそうです。 谷沿いの八丁坂をしばらく登ると、やがて林道に出ます。この林道を進むこと約30分で、官行事業所跡に到着します。自家用車でのアクセスも可能で、中山峠を経由してここまで入ることができます。 そこから、急な登りの思案坂を登り切ると、軌道跡に出ます。途中には造林小屋がありますが、現在は利用できません。さらに軌道跡をたどるとアオスズ谷の沢が現れます。三ッ尾へのコースは、この沢を左右に渡りながら奥へと進みます。水のなくなった急な沢を登り切ると、九折からの登山道と合流する三ッ尾に到着します。三ッ尾は名前の通り、尾根が三方向に分かれている地点であり、大白谷からの登山道と合流する場所でもあります。 三ッ尾からの尾根道は比較的明るく開けており、気持ちよく歩くことができます。ゆるやかな登りを15分ほど続けると、道が二手に分かれています。左は尾根の東側、アオスズ谷の源頭を巻くルートで、右は尾根通しに前傾の岩峰群を登る急峻なルートです。 アオスズ谷のルートは、小さな谷をいくつか越えながら、ブナやヒメシャラの目立つスズタケの茂る道を進み、五葉塚と呼ばれる小岩峰の近くに出ます。途中には水場もあります。一方、岩峰ルートは、三ッ坊主・二ッ坊主と呼ばれる前傾の岩場を登ったりへつったりしながら進むコースです。このルートを登る場合も下る場合も、かなりの体力と岩場での経験が求められます。冬季の積雪や結氷時にはザイルの携行が望ましく、また、荷物が多い場合や初心者がいる場合には避けたほうが無難です。しかし、山に慣れた登山者にとっては、傾山の本来の魅力を存分に味わえるルートといえるでしょう。 -

九折越コース

- 日帰り

- 5時間25分

九折越コース

- 日帰り

- 5時間25分

日之影から見立方面へのバス便が廃止され、現在はマイカーを利用するか、日之影町中心部からタクシーを利用するしかなくなっています。しかし、マイカーを利用する方にとっては、後述するように林道を奥まで進むことができ、傾山に最短距離で登れるコースとなっています。 見立橋のそばにある鉱山の選鉱所跡を左に見ながら、見立本谷の右岸を登っていきます。道はやや広く、杉林の中を曲折しながら進みますが、やがて谷が開けて水田や畑が見えてきます。ここがユウガツルです。再び造林地に入り、急な坂を20分ほど登ると軌道跡に出ます。これはかつて黒仁田官行が材木の搬出に使用していたもので、ここからは比較的ゆるやかな道を進むことになります。途中、本谷山から流れる黒岩谷を越えると、対岸に林道が延びているのが見え、やがてその林道に合流します。林道を約1km進むと、造林地の中に登山道の入口があり、最近では黒仁田登山口または見立登山口と呼ばれています。林道を利用すれば、この少し手前まで車で入ることができますが、上部は路面が非常に悪いため、合流点近くに駐車するのが無難です。 この林道は、県道(主要地方道日之影宇目線)から水無平で分岐し、奥村を経由してクワヅル谷、タカハタ谷を巻きながら見立谷に至るものです。そのため、九折越までの距離が短縮されましたが、同時に樹林が失われたともいえます。駐車は林道のかたわらを利用してください。 伐採跡の道をたどっていくと、やがて原生林へと入り、水場に到達します。九折越まではあとわずかです。峠からは県境の尾根道を進みます。ゆるやかなアップダウンを繰り返しながらセンゲンに到着すると、目の前には本傾(ほんぎょう)・後傾(こうぎょう)の双耳峰がそびえ立ち、圧倒的な迫力を感じることでしょう。峠から約40分で後傾の直下に到達し、ここから急な登りが始まります。傾斜は次第に増していき、途中には「杖落とし」と呼ばれる岩場がありますが、岩はしっかりとしており、現在は迂回路も設けられています。岩場をよじ登り、木の根につかまりながら進むと、後傾の頂上に到達します。ここからは、大崩山群を一望する素晴らしい展望が広がります。 このほか、水無平から県道をさらに登っていくと、宮崎・大分県境の杉ヶ越のトンネルに至ります。大分県側からは、佐伯市小野市から木浦鉱山を経由してここに至るルートがあります。峠は傾山と新百姓山との鞍部に位置しており、ここから尾根伝いに後傾とセンゲンの間へと登るコースもあります。所要時間は約3時間30分です。一時は利用者が少ないルートでしたが、現在は道も整備され、県道の開通によって利用者が増えてきています。また、払鳥屋まで自家用車で入り、そこからソデ尾・ホトクリ原を経由するルートもあります。日之影から見立方面へのバス便が廃止され、現在はマイカーを利用するか、日之影町中心部からタクシーを利用するしかなくなっています。しかし、マイカーを利用する方にとっては、後述するように林道を奥まで進むことができ、傾山に最短距離で登れるコースとなっています。 見立橋のそばにある鉱山の選鉱所跡を左に見ながら、見立本谷の右岸を登っていきます。道はやや広く、杉林の中を曲折しながら進みますが、やがて谷が開けて水田や畑が見えてきます。ここがユウガツルです。再び造林地に入り、急な坂を20分ほど登ると軌道跡に出ます。これはかつて黒仁田官行が材木の搬出に使用していたもので、ここからは比較的ゆるやかな道を進むことになります。途中、本谷山から流れる黒岩谷を越えると、対岸に林道が延びているのが見え、やがてその林道に合流します。林道を約1km進むと、造林地の中に登山道の入口があり、最近では黒仁田登山口または見立登山口と呼ばれています。林道を利用すれば、この少し手前まで車で入ることができますが、上部は路面が非常に悪いため、合流点近くに駐車するのが無難です。 この林道は、県道(主要地方道日之影宇目線)から水無平で分岐し、奥村を経由してクワヅル谷、タカハタ谷を巻きながら見立谷に至るものです。そのため、九折越までの距離が短縮されましたが、同時に樹林が失われたともいえます。駐車は林道のかたわらを利用してください。 伐採跡の道をたどっていくと、やがて原生林へと入り、水場に到達します。九折越まではあとわずかです。峠からは県境の尾根道を進みます。ゆるやかなアップダウンを繰り返しながらセンゲンに到着すると、目の前には本傾(ほんぎょう)・後傾(こうぎょう)の双耳峰がそびえ立ち、圧倒的な迫力を感じることでしょう。峠から約40分で後傾の直下に到達し、ここから急な登りが始まります。傾斜は次第に増していき、途中には「杖落とし」と呼ばれる岩場がありますが、岩はしっかりとしており、現在は迂回路も設けられています。岩場をよじ登り、木の根につかまりながら進むと、後傾の頂上に到達します。ここからは、大崩山群を一望する素晴らしい展望が広がります。 このほか、水無平から県道をさらに登っていくと、宮崎・大分県境の杉ヶ越のトンネルに至ります。大分県側からは、佐伯市小野市から木浦鉱山を経由してここに至るルートがあります。峠は傾山と新百姓山との鞍部に位置しており、ここから尾根伝いに後傾とセンゲンの間へと登るコースもあります。所要時間は約3時間30分です。一時は利用者が少ないルートでしたが、現在は道も整備され、県道の開通によって利用者が増えてきています。また、払鳥屋まで自家用車で入り、そこからソデ尾・ホトクリ原を経由するルートもあります。 -

モチダ谷コース

- 日帰り

- 6時間25分

モチダ谷コース

- 日帰り

- 6時間25分

このコースは、祝子川の源流部から登るものであり、その渓谷美を代表するルートです。延岡から祝子川をさかのぼる途中、車窓からも渓谷の美しさを垣間見ることができますが、原生林の中を流れる源流部の素晴らしさには到底及ばないでしょう。 登山口のある上祝子には立派な橋が架かっており、橋の上からは二枚ダキを中心とした大崩山の東面を一望できます。また、橋の下には美しい千貫淵の景色が広がっています。登山口へ向かうには、橋を渡らずに本流左岸の舗装路を進んでください。道沿いには点々と民家があり、30分ほど歩くと森ノ家(現在は使用不可)のある養魚場に到着します。 舗装道路はカーブを繰り返しながら山腹を巻くように続いており、本谷を見下ろしながら歩くことになります。途中、右手にクロスケオテ谷にかかる広タキを見ることができ、本谷が足元に近づいてくると登山口に到着です。登山口周辺の車道には、多くの登山者の自家用車が駐車されていることがよくあります。ここから登山道に入り、小径を進みながら山中へと向かいます。 登山を始める前に、靴のひもを締め直し、ジャリ道とは異なる登山道の感触を楽しみながら大崩山荘へ向かいましょう。この山荘は昭和30年代に建てられ、多くの登山者に利用されてきましたが、昭和54年の台風で倒壊しました。その後、地元の山岳団体の尽力により近年ようやく再建されたものです。大切に利用したいですね。山荘からさらに左岸を20分ほど歩くと、左に湧塚コースの分岐があります。 本流沿いの道は次第に急になり、崖沿いや小谷を越えながら進みます。途中、対岸には小積岩の大岩峰や湧塚岩峰群の見事な景観が広がり、圧倒されるような迫力を感じるでしょう。さらに進むと、水量の多い喜平越谷を渡り、岩屋を過ぎ、五葉の尾ダキの岩壁にたどり着きます。ここからは、渓谷をはるか下方に見下ろしながら丸木の桟道を進み、樹林帯を抜けると吐野に到着します。吐野は瀬戸口谷が合流する場所にある小広場で、お姫山や五葉岳への分岐点にもなっています。 河原へ降り、対岸へ渡ると、荒々しかった谷の様子が一変し、滑らかな河床が続く三里河原に入ります。この河原は三里も続くといわれ、両岸には鬱蒼とした原生林が広がり、さらさらと流れる清流とともに、まさに別天地と呼ぶにふさわしい景色が楽しめます。ケルンを目印にしながら遡ると、やがて左手からモチダ谷が合流してきます。 スズタケを切り分けながらモチダ谷へ入り、谷沿いを歩きます。本流とは異なり、転石が多い谷ですが、歩きやすいルートを選びながら登りましょう。30分ほど進むと、高さ約30メートルの広い滝にたどり着きます。滝の少し手前から左岸の灌木の中に登る道があり、そこを登ると滝の上に出られます。さらに進むと、小さな滝が二つ続き、最近では上流から一の滝、二の滝、三の滝と呼ばれるようになりました。 谷が次第に浅くなってくると、右手に横岩屋が見えてきます。大きな岩が傾いてのしかかるような形をしており、多くの登山者が利用する場所です。七日廻りの岩峰もこのあたりから見えます。かつては一周するのに1週間かかったことが名前の由来ですが、三里河原にしろ七日廻りにしろ、こうした大きな数字は、人と大自然との関わりの中で生まれたものなので、違和感なく受け入れられるでしょう。 岩屋を過ぎると谷はさらに小さくなり、急斜面が続きます。やがて谷が二手に分かれる地点に到達します。水の補給が必要な場合は、ここまでの間に済ませておく必要があります。 ここから右の谷を進むと、水は枯れ、谷も枝分かれしながら次第に姿を変えていきます。青いコケが付いた岩の上を踏み跡に沿って登ると、昭和35年に空中測量中の飛行機が墜落した場所に建てられた航空機の遭難碑にたどり着きます。 その後、登山道はスズタケの茂る中に入り、ひと登りすると尾根に出ます。そこから10分ほど歩くと石塚に到着します。大崩山の山頂までは、そこからわずか5分の距離です。 石塚周辺はヒメコマツやツツジが多く、展望も素晴らしい場所です。大崩山群の山々を間近に眺めることができ、祖母・傾の連山、その背後には遠く九重山群や由布・鶴見山群、さらには阿蘇の山々が広がっています。南には九州山地の壮大な稜線が連なり、天候が良ければ霧島山まで見渡せるでしょう。一方で、大崩山の山頂は展望が限られるため、景色を楽しむなら石塚でゆっくりと眺めておくのがおすすめです。このコースは、祝子川の源流部から登るものであり、その渓谷美を代表するルートです。延岡から祝子川をさかのぼる途中、車窓からも渓谷の美しさを垣間見ることができますが、原生林の中を流れる源流部の素晴らしさには到底及ばないでしょう。 登山口のある上祝子には立派な橋が架かっており、橋の上からは二枚ダキを中心とした大崩山の東面を一望できます。また、橋の下には美しい千貫淵の景色が広がっています。登山口へ向かうには、橋を渡らずに本流左岸の舗装路を進んでください。道沿いには点々と民家があり、30分ほど歩くと森ノ家(現在は使用不可)のある養魚場に到着します。 舗装道路はカーブを繰り返しながら山腹を巻くように続いており、本谷を見下ろしながら歩くことになります。途中、右手にクロスケオテ谷にかかる広タキを見ることができ、本谷が足元に近づいてくると登山口に到着です。登山口周辺の車道には、多くの登山者の自家用車が駐車されていることがよくあります。ここから登山道に入り、小径を進みながら山中へと向かいます。 登山を始める前に、靴のひもを締め直し、ジャリ道とは異なる登山道の感触を楽しみながら大崩山荘へ向かいましょう。この山荘は昭和30年代に建てられ、多くの登山者に利用されてきましたが、昭和54年の台風で倒壊しました。その後、地元の山岳団体の尽力により近年ようやく再建されたものです。大切に利用したいですね。山荘からさらに左岸を20分ほど歩くと、左に湧塚コースの分岐があります。 本流沿いの道は次第に急になり、崖沿いや小谷を越えながら進みます。途中、対岸には小積岩の大岩峰や湧塚岩峰群の見事な景観が広がり、圧倒されるような迫力を感じるでしょう。さらに進むと、水量の多い喜平越谷を渡り、岩屋を過ぎ、五葉の尾ダキの岩壁にたどり着きます。ここからは、渓谷をはるか下方に見下ろしながら丸木の桟道を進み、樹林帯を抜けると吐野に到着します。吐野は瀬戸口谷が合流する場所にある小広場で、お姫山や五葉岳への分岐点にもなっています。 河原へ降り、対岸へ渡ると、荒々しかった谷の様子が一変し、滑らかな河床が続く三里河原に入ります。この河原は三里も続くといわれ、両岸には鬱蒼とした原生林が広がり、さらさらと流れる清流とともに、まさに別天地と呼ぶにふさわしい景色が楽しめます。ケルンを目印にしながら遡ると、やがて左手からモチダ谷が合流してきます。 スズタケを切り分けながらモチダ谷へ入り、谷沿いを歩きます。本流とは異なり、転石が多い谷ですが、歩きやすいルートを選びながら登りましょう。30分ほど進むと、高さ約30メートルの広い滝にたどり着きます。滝の少し手前から左岸の灌木の中に登る道があり、そこを登ると滝の上に出られます。さらに進むと、小さな滝が二つ続き、最近では上流から一の滝、二の滝、三の滝と呼ばれるようになりました。 谷が次第に浅くなってくると、右手に横岩屋が見えてきます。大きな岩が傾いてのしかかるような形をしており、多くの登山者が利用する場所です。七日廻りの岩峰もこのあたりから見えます。かつては一周するのに1週間かかったことが名前の由来ですが、三里河原にしろ七日廻りにしろ、こうした大きな数字は、人と大自然との関わりの中で生まれたものなので、違和感なく受け入れられるでしょう。 岩屋を過ぎると谷はさらに小さくなり、急斜面が続きます。やがて谷が二手に分かれる地点に到達します。水の補給が必要な場合は、ここまでの間に済ませておく必要があります。 ここから右の谷を進むと、水は枯れ、谷も枝分かれしながら次第に姿を変えていきます。青いコケが付いた岩の上を踏み跡に沿って登ると、昭和35年に空中測量中の飛行機が墜落した場所に建てられた航空機の遭難碑にたどり着きます。 その後、登山道はスズタケの茂る中に入り、ひと登りすると尾根に出ます。そこから10分ほど歩くと石塚に到着します。大崩山の山頂までは、そこからわずか5分の距離です。 石塚周辺はヒメコマツやツツジが多く、展望も素晴らしい場所です。大崩山群の山々を間近に眺めることができ、祖母・傾の連山、その背後には遠く九重山群や由布・鶴見山群、さらには阿蘇の山々が広がっています。南には九州山地の壮大な稜線が連なり、天候が良ければ霧島山まで見渡せるでしょう。一方で、大崩山の山頂は展望が限られるため、景色を楽しむなら石塚でゆっくりと眺めておくのがおすすめです。 -

湧塚コース

- 日帰り

- 7時間5分

湧塚コース

- 日帰り

- 7時間5分

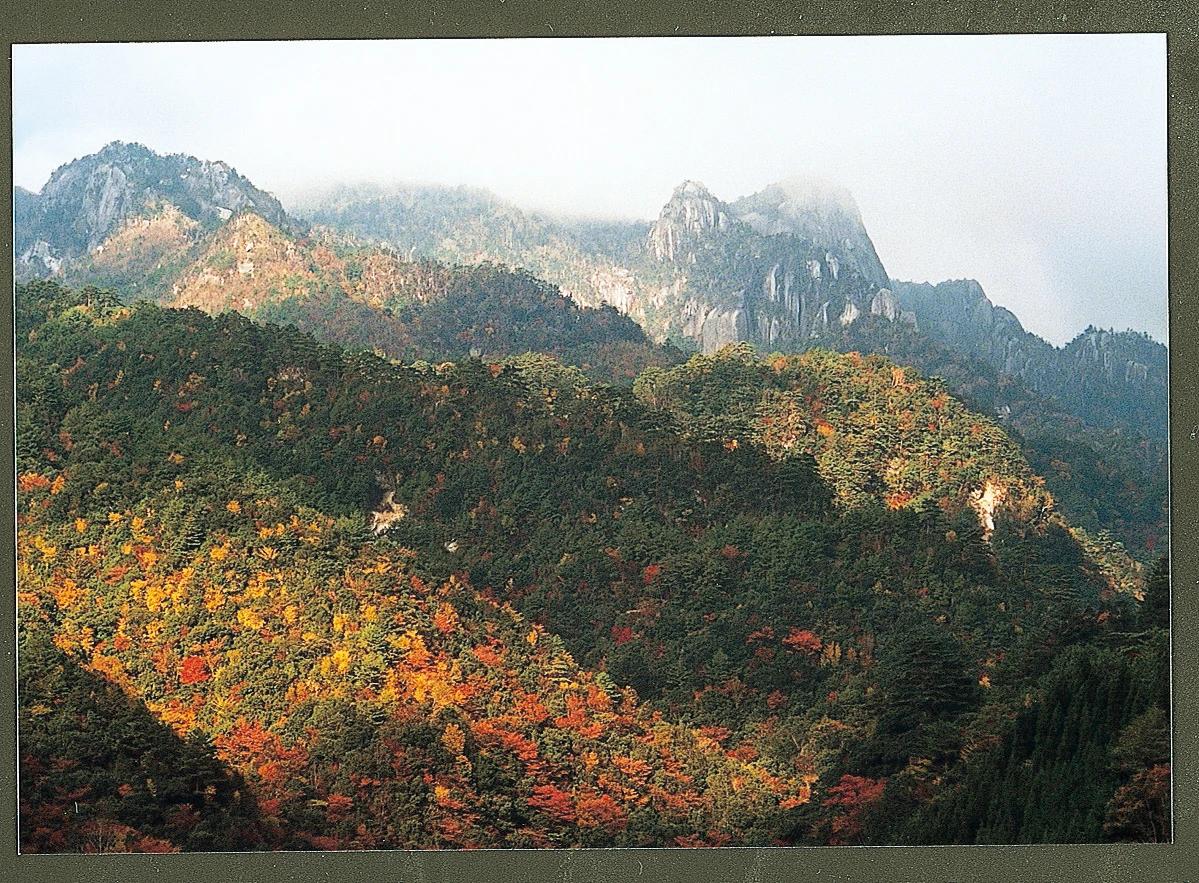

大崩山の岩の素晴らしさを存分に味わえる代表的なコースです。湧塚は和久塚などとも記されており、数多い大崩山の岩峰や岩壁の中でも、特に見事な岩峰群が広がっています。山に慣れた健脚向きのコースで、途中にロープが張られている箇所もありますが、念のため数メートルのロープを持参した方が良いでしょう。 登山口がある上祝子には立派な橋が架かっており、橋の上からは二枚ダキを中心に、大崩山の東面を一望することができます。また、橋の下には美しい千貫淵の景色も広がっています。登山口へ向かうには、橋を渡らずに本流左岸の舗装道路を進んでください。道沿いには点々と民家があり、30分ほど歩くと森ノ家(現在は使用不可)のある養魚場に到着します。 舗装道路はカーブを繰り返しながら山腹を巻くように続いており、本谷を見下ろしながら歩くことができます。途中、右手にクロスケオテ谷にかかる広タキを見ることができ、本谷が足元に近づいてくると登山口に到着します。登山口周辺の車道には多くの登山者の自家用車が駐車されていることがよくあります。ここから登山道に入り、小径を進みながら山中へと向かいます。 登山を始める前に、靴のひもを締め直し、ジャリ道とは異なる登山道の感触を楽しみながら大崩山荘へ向かいましょう。この山荘は昭和30年代に建てられ、多くの登山者に利用されてきましたが、昭和54年の台風で倒壊しました。その後、地元の山岳団体の尽力により近年ようやく再建されたものです。大切に利用したいですね。山荘からさらに左岸を20分ほど歩くと、左に湧塚コースの分岐があります。分岐点から指道標に従って谷に下り、ケルンを頼りに飛び石伝いに右岸に渡ります。増水時には渡れないこともあるので注意が必要です。スズタケの中に入ると、間もなく大岩の陰に岩屋に出会います。5人くらいは楽に泊まれるでしょう。さらに小道を進むとまた大きな岩屋があり、若狭岩屋というものです。祝子川には、若狭守という人が最初に住みついて開発したという伝説があり、この岩屋もそれに関連していると思われます。 しばらくは小積谷の流れに沿って登り、途中に小さい岩屋などを見ながら進みます。道が急になり、谷と別れて尾根道に変わります。急坂はさらに続き、木の根にすがったり岩角をつかんだりして進みます。ロープをフィックスした急崖があり、これを抜けるとルートはトラバース気味になり、岩稜の端をからんで通ります。その後、小さな谷状の部分を登りきると小さな鞍部となり、右に遠見の岩、左に袖ダキがあります。小道が通じており、どちらも見晴らしが良いですが、遠見はその名の通り、北に祝子川渓谷と対岸の県境稜線の山々、南には岩峰や岩壁の絶景を楽しむことができます。 さらにスズタケの道を進みます。真っすぐ行けば下湧塚、中湧塚を通らずに進めますが、せっかくなら岩を楽しみたいところです。そこで、途中から左に道を取って、まず下湧塚へ向かいます。遠見からおよそ45分ほどで到着します。次に中湧塚へは25分ほどで行けるでしょう。花崗岩の感触を心ゆくまで味わえる場所で、断崖絶壁ではありますが、近年金属製のハシゴが設置され、比較的安全に登れるようになっています。中湧塚は基部を右に巻きますが、岩峰の上に出てみるとその展望は圧巻です。岩峰群で最も高い上湧塚や駒次郎ダキの岩塔が立ち並んでおり、壮観な景色が広がります。 上湧塚も岩を登って比較的簡単に登れる場所です。道は基部の右を巻いて通じており、ここを過ぎるとスズタケの密生する中、道は次第にゆるやかになり、モチダ谷コースと合流して石塚に着きます。頂上はもうすぐです。 大崩山系は秋の紅葉も見事ですが、春の5月連休頃に咲くアケボノツツジは絶賛に値します。ツツジのピンクと松やツガの緑が重なり合い溶け合って、その中に岩峰が浮かぶ独特な景観を作り出してくれます。大崩山の岩の素晴らしさを存分に味わえる代表的なコースです。湧塚は和久塚などとも記されており、数多い大崩山の岩峰や岩壁の中でも、特に見事な岩峰群が広がっています。山に慣れた健脚向きのコースで、途中にロープが張られている箇所もありますが、念のため数メートルのロープを持参した方が良いでしょう。 登山口がある上祝子には立派な橋が架かっており、橋の上からは二枚ダキを中心に、大崩山の東面を一望することができます。また、橋の下には美しい千貫淵の景色も広がっています。登山口へ向かうには、橋を渡らずに本流左岸の舗装道路を進んでください。道沿いには点々と民家があり、30分ほど歩くと森ノ家(現在は使用不可)のある養魚場に到着します。 舗装道路はカーブを繰り返しながら山腹を巻くように続いており、本谷を見下ろしながら歩くことができます。途中、右手にクロスケオテ谷にかかる広タキを見ることができ、本谷が足元に近づいてくると登山口に到着します。登山口周辺の車道には多くの登山者の自家用車が駐車されていることがよくあります。ここから登山道に入り、小径を進みながら山中へと向かいます。 登山を始める前に、靴のひもを締め直し、ジャリ道とは異なる登山道の感触を楽しみながら大崩山荘へ向かいましょう。この山荘は昭和30年代に建てられ、多くの登山者に利用されてきましたが、昭和54年の台風で倒壊しました。その後、地元の山岳団体の尽力により近年ようやく再建されたものです。大切に利用したいですね。山荘からさらに左岸を20分ほど歩くと、左に湧塚コースの分岐があります。分岐点から指道標に従って谷に下り、ケルンを頼りに飛び石伝いに右岸に渡ります。増水時には渡れないこともあるので注意が必要です。スズタケの中に入ると、間もなく大岩の陰に岩屋に出会います。5人くらいは楽に泊まれるでしょう。さらに小道を進むとまた大きな岩屋があり、若狭岩屋というものです。祝子川には、若狭守という人が最初に住みついて開発したという伝説があり、この岩屋もそれに関連していると思われます。 しばらくは小積谷の流れに沿って登り、途中に小さい岩屋などを見ながら進みます。道が急になり、谷と別れて尾根道に変わります。急坂はさらに続き、木の根にすがったり岩角をつかんだりして進みます。ロープをフィックスした急崖があり、これを抜けるとルートはトラバース気味になり、岩稜の端をからんで通ります。その後、小さな谷状の部分を登りきると小さな鞍部となり、右に遠見の岩、左に袖ダキがあります。小道が通じており、どちらも見晴らしが良いですが、遠見はその名の通り、北に祝子川渓谷と対岸の県境稜線の山々、南には岩峰や岩壁の絶景を楽しむことができます。 さらにスズタケの道を進みます。真っすぐ行けば下湧塚、中湧塚を通らずに進めますが、せっかくなら岩を楽しみたいところです。そこで、途中から左に道を取って、まず下湧塚へ向かいます。遠見からおよそ45分ほどで到着します。次に中湧塚へは25分ほどで行けるでしょう。花崗岩の感触を心ゆくまで味わえる場所で、断崖絶壁ではありますが、近年金属製のハシゴが設置され、比較的安全に登れるようになっています。中湧塚は基部を右に巻きますが、岩峰の上に出てみるとその展望は圧巻です。岩峰群で最も高い上湧塚や駒次郎ダキの岩塔が立ち並んでおり、壮観な景色が広がります。 上湧塚も岩を登って比較的簡単に登れる場所です。道は基部の右を巻いて通じており、ここを過ぎるとスズタケの密生する中、道は次第にゆるやかになり、モチダ谷コースと合流して石塚に着きます。頂上はもうすぐです。 大崩山系は秋の紅葉も見事ですが、春の5月連休頃に咲くアケボノツツジは絶賛に値します。ツツジのピンクと松やツガの緑が重なり合い溶け合って、その中に岩峰が浮かぶ独特な景観を作り出してくれます。 -

二枚ダキコース

- 日帰り

- 5時間40分

二枚ダキコース

- 日帰り

- 5時間40分

祝子川の集落から真正面に見える大崩山東面を登るコースで、渓谷美や岩の景観は前記のコースに比べるべくもありませんが、最短コースとして昔からよく利用されてきました。以前のルートは水神淵から大野原谷に入るものでしたが、大野原谷の伐採が行われ、原生林の面影はなくなり、造林地となってしまいました。このため、興味が失われ、現在では林道を経由する人の方が多くなっているようです。 湧塚コースの登山口からは登山道に入らず、車道をそのまま進むとすぐに渓谷本流に出て橋を渡ります。小さな滝と丸い岩の川床があります。ここまでの道はまずまずですが、これからは荒れているので注意が必要です。自家用車で入る場合、その覚悟を持って運転すれば良いですが、落石や崩壊などで道が通れなくなる可能性もあるため、状況を上祝子で確認しておくことをお勧めします。どちらかというと、登山口や橋の近くの道が少し広くなった場所に駐車する方が賢明です。二枚ダキのコースを往復する場合は別ですが、このコースを登り下りのいずれかに利用する際は、その場所に車を置いておく方が便利です。 車道は対岸のダキなどを背後にして曲折しながら登り、やがて尾根に出ます。祝子川集落から見た二枚ダキや大崩ダキなどが目の前に迫り、鬼の目山一帯の展望も開けてきます。尾根の南斜面を巻き、支谷などを越えて進むと、小さな渓流のそばに道標が立っており、ここから登山道となります。かなり急な斜面で、岩や木の根に取り付いてただ登るだけです。二枚ダキの肩に着いたら、ほっと一息つくことでしょう。 平坦な場所では、祝子川を見下ろす眺めが良いです。西の下小積谷側に少し下れば水場もあります。ここは小広場となっており、休憩に適しています。さらに、スズタケの切り分けをたどって行けば、大崩山の山頂に到達します。ただし、山頂からの展望は前述の通り必ずしも良いとは限らないため、露岩の石塚まで足を延ばすことをおすすめします。祝子川の集落から真正面に見える大崩山東面を登るコースで、渓谷美や岩の景観は前記のコースに比べるべくもありませんが、最短コースとして昔からよく利用されてきました。以前のルートは水神淵から大野原谷に入るものでしたが、大野原谷の伐採が行われ、原生林の面影はなくなり、造林地となってしまいました。このため、興味が失われ、現在では林道を経由する人の方が多くなっているようです。 湧塚コースの登山口からは登山道に入らず、車道をそのまま進むとすぐに渓谷本流に出て橋を渡ります。小さな滝と丸い岩の川床があります。ここまでの道はまずまずですが、これからは荒れているので注意が必要です。自家用車で入る場合、その覚悟を持って運転すれば良いですが、落石や崩壊などで道が通れなくなる可能性もあるため、状況を上祝子で確認しておくことをお勧めします。どちらかというと、登山口や橋の近くの道が少し広くなった場所に駐車する方が賢明です。二枚ダキのコースを往復する場合は別ですが、このコースを登り下りのいずれかに利用する際は、その場所に車を置いておく方が便利です。 車道は対岸のダキなどを背後にして曲折しながら登り、やがて尾根に出ます。祝子川集落から見た二枚ダキや大崩ダキなどが目の前に迫り、鬼の目山一帯の展望も開けてきます。尾根の南斜面を巻き、支谷などを越えて進むと、小さな渓流のそばに道標が立っており、ここから登山道となります。かなり急な斜面で、岩や木の根に取り付いてただ登るだけです。二枚ダキの肩に着いたら、ほっと一息つくことでしょう。 平坦な場所では、祝子川を見下ろす眺めが良いです。西の下小積谷側に少し下れば水場もあります。ここは小広場となっており、休憩に適しています。さらに、スズタケの切り分けをたどって行けば、大崩山の山頂に到達します。ただし、山頂からの展望は前述の通り必ずしも良いとは限らないため、露岩の石塚まで足を延ばすことをおすすめします。