【京都府】の登山コースガイド

京都府

検索結果30件中

1-20件

-

烏帽子岳〜三国岳

- 5時間35分

烏帽子岳〜三国岳

- 5時間35分

烏帽子岳は、かつて炭焼きが盛んだった名残で、多くの踏み跡があったようですが、現在ではかなり整理されています。現在は、時山からの鉄塔の巡視路、細野からの道、篠立から狗留孫岳を経由する道の3コースとなっています。三国岳へは、時山の阿蘇谷道、滋賀県側からの百々女鬼谷道、鞍掛峠からの県境尾根の道などがあります。 鉄塔の巡視路は、時山集落の背後から烏帽子岳に向けて伸び上がる急峻な尾根にあります。登山は時山バンガロー村から始まりますが、要所には中部電力の巡視路の札と道標があり、それに従って桧の植林地にある急斜面の道を登っていきます。 ジグザグを繰り返す道は、2つ目の鉄塔を過ぎると傾斜がやや緩くなり、いったん伐採地の明るい尾根に出たあと、常緑樹の中へと入っていきます。このあたりで道が分かれますが、左の道に入り、急な尾根を登っていきます。暗い常緑の林は、登るにつれて次第に落葉樹が増えて明るくなり、雰囲気も変わってきます。 尾根は緩急がありますが、急な登りが多く、シャクナゲが現れるようになると稜線も近くなり、さらに急登が続きます。やがて道が分かれますが、どちらの道も稜線に出るもので、烏帽子岳へは左を取ります。少し登ると、三国岳と烏帽子岳を結ぶ稜線に出ます。 左に進むと、何度かアップダウンがあり、途中の小さな岩の露出した場所からは霊仙などの大きな眺望が開けます。15分ほどで烏帽子岳の頂上に到着しますが、頂上直下では右から狗留孫岳からの尾根道が合流しています。烏帽子岳の頂上は樹林に囲まれており、展望はまったくききません。東へ5分ほどのところに三角点ピークがありますが、ここもほとんど眺望はありません。 三国岳までは、直線的でゴツゴツとした細い尾根が続いています。稜線上のコルにある鉄塔まではほぼ下り道で、道はしっかりとしていますが、鉄塔を過ぎると踏み跡はあやふやになります。ただし、尾根はわかりやすい地形です。三国岳に近づくとヌタ場があり、その先は急な登りとなります。尾根の右端の岩場に沿って細い踏み跡をたどると、県境尾根に出ます。逆コースを取る場合は、やや分かりにくい下りになるでしょう。 県境尾根に出てから左に5分ほど登ると、三国岳の頂上に着きます。三国岳には2つの頂上があり、その少し先に最高点ピークがあります。どちらの頂上も、あまり展望は良くありません。 県境尾根を北に進むと、急で歩きにくい下りがしばらく続きます。下りきったところからは815メートルピークの右斜面を巻くような山腹道となり、再び稜線に戻ったところで左側、滋賀県側からの道が合流しています。阿蘇谷のコルはこの先にあり、コルから右に阿蘇谷へと下っていきます。 浅い谷の流れに沿って下っていくと、広々とした「ダイラ」に出ます。雑木林に包まれた美しい谷間が広がっています。谷はやがて狭くなり、流れに沿って下っていきます。しばらく進むと、尾根をマド状のコルで乗り越し、ワサビ田跡を過ぎると、再び右からの本流と出合います。谷を渡ったところには炭焼き窯の跡があり、さらに少し下ると、しっかりとした広い道となって時山の集落に出ます。なお、阿蘇谷道は近年の大雨により荒れているため、通行には注意が必要です。烏帽子岳は、かつて炭焼きが盛んだった名残で、多くの踏み跡があったようですが、現在ではかなり整理されています。現在は、時山からの鉄塔の巡視路、細野からの道、篠立から狗留孫岳を経由する道の3コースとなっています。三国岳へは、時山の阿蘇谷道、滋賀県側からの百々女鬼谷道、鞍掛峠からの県境尾根の道などがあります。 鉄塔の巡視路は、時山集落の背後から烏帽子岳に向けて伸び上がる急峻な尾根にあります。登山は時山バンガロー村から始まりますが、要所には中部電力の巡視路の札と道標があり、それに従って桧の植林地にある急斜面の道を登っていきます。 ジグザグを繰り返す道は、2つ目の鉄塔を過ぎると傾斜がやや緩くなり、いったん伐採地の明るい尾根に出たあと、常緑樹の中へと入っていきます。このあたりで道が分かれますが、左の道に入り、急な尾根を登っていきます。暗い常緑の林は、登るにつれて次第に落葉樹が増えて明るくなり、雰囲気も変わってきます。 尾根は緩急がありますが、急な登りが多く、シャクナゲが現れるようになると稜線も近くなり、さらに急登が続きます。やがて道が分かれますが、どちらの道も稜線に出るもので、烏帽子岳へは左を取ります。少し登ると、三国岳と烏帽子岳を結ぶ稜線に出ます。 左に進むと、何度かアップダウンがあり、途中の小さな岩の露出した場所からは霊仙などの大きな眺望が開けます。15分ほどで烏帽子岳の頂上に到着しますが、頂上直下では右から狗留孫岳からの尾根道が合流しています。烏帽子岳の頂上は樹林に囲まれており、展望はまったくききません。東へ5分ほどのところに三角点ピークがありますが、ここもほとんど眺望はありません。 三国岳までは、直線的でゴツゴツとした細い尾根が続いています。稜線上のコルにある鉄塔まではほぼ下り道で、道はしっかりとしていますが、鉄塔を過ぎると踏み跡はあやふやになります。ただし、尾根はわかりやすい地形です。三国岳に近づくとヌタ場があり、その先は急な登りとなります。尾根の右端の岩場に沿って細い踏み跡をたどると、県境尾根に出ます。逆コースを取る場合は、やや分かりにくい下りになるでしょう。 県境尾根に出てから左に5分ほど登ると、三国岳の頂上に着きます。三国岳には2つの頂上があり、その少し先に最高点ピークがあります。どちらの頂上も、あまり展望は良くありません。 県境尾根を北に進むと、急で歩きにくい下りがしばらく続きます。下りきったところからは815メートルピークの右斜面を巻くような山腹道となり、再び稜線に戻ったところで左側、滋賀県側からの道が合流しています。阿蘇谷のコルはこの先にあり、コルから右に阿蘇谷へと下っていきます。 浅い谷の流れに沿って下っていくと、広々とした「ダイラ」に出ます。雑木林に包まれた美しい谷間が広がっています。谷はやがて狭くなり、流れに沿って下っていきます。しばらく進むと、尾根をマド状のコルで乗り越し、ワサビ田跡を過ぎると、再び右からの本流と出合います。谷を渡ったところには炭焼き窯の跡があり、さらに少し下ると、しっかりとした広い道となって時山の集落に出ます。なお、阿蘇谷道は近年の大雨により荒れているため、通行には注意が必要です。 -

神峰山口バス停からポンポン山へ

- 日帰り

- 3時間40分

- 11.4km

神峰山口バス停からポンポン山へ

- 日帰り

- 3時間40分

- 11.4km

神峰山口バス停すぐの信号を渡った集落の中に道標があります。獣害防止柵の扉を開けて進むと、高速下に山門が現れ神峯山寺に到着します。ここから本山寺までは、長いアスファルトの道をひたすら進みます(道中「東海自然歩道は舗装路をすすみます」と書いてあり、自然歩道とはなんぞや?と自問自答…)。 本山寺の山門で道は二手に分かれます。右は登山道、左は本山寺を経ます。本コースの山道歩きはここから、天狗杉を過ぎると針葉樹の中を抜けて進みます。ここからポンポン山までの道は歩きやすく森を楽しみながら進みましょう。山頂を足で踏み鳴らせばポンポンと音がしたことから名付けられたユニークな名前のポンポン山。東側の展望が開けています。山頂からは東へ進み、大原野森林公園への分岐の後、すぐに釈迦岳と東海自然歩道の分岐があります。ここを左、東海自然歩道を進みます。下り終えると車道に出ます。右折して善峯寺へ下山したあたりから、阪急バスで東向日駅へ出られます。冬季は善峯寺からのバスは運休のため、もう20分先へ下った小塩バス停から乗車します。神峰山口バス停すぐの信号を渡った集落の中に道標があります。獣害防止柵の扉を開けて進むと、高速下に山門が現れ神峯山寺に到着します。ここから本山寺までは、長いアスファルトの道をひたすら進みます(道中「東海自然歩道は舗装路をすすみます」と書いてあり、自然歩道とはなんぞや?と自問自答…)。 本山寺の山門で道は二手に分かれます。右は登山道、左は本山寺を経ます。本コースの山道歩きはここから、天狗杉を過ぎると針葉樹の中を抜けて進みます。ここからポンポン山までの道は歩きやすく森を楽しみながら進みましょう。山頂を足で踏み鳴らせばポンポンと音がしたことから名付けられたユニークな名前のポンポン山。東側の展望が開けています。山頂からは東へ進み、大原野森林公園への分岐の後、すぐに釈迦岳と東海自然歩道の分岐があります。ここを左、東海自然歩道を進みます。下り終えると車道に出ます。右折して善峯寺へ下山したあたりから、阪急バスで東向日駅へ出られます。冬季は善峯寺からのバスは運休のため、もう20分先へ下った小塩バス停から乗車します。 -

阪急大山崎駅から天王山へ

- 日帰り

- 1時間55分

- 5.2km

阪急大山崎駅から天王山へ

- 日帰り

- 1時間55分

- 5.2km

JR山崎駅からは線路沿いを東へ、阪急大山崎駅からは駅前のコンビ二左手を北へ進み、踏切を渡って宝積寺を目指します。宝積寺からはしばらく登りです。酒解神社の鳥居の前に山崎合戦の地碑があり、三川合流が望めます。十七烈士の墓を経て酒解神社、もうひと登りで天王山山頂に到着。太閤秀吉が山崎合戦の直後に築城した山崎城は天下統一の出発点になった城とされています。 山頂を後に北西に進みます。のんびり歩きやすい道が続きます。小倉神社分岐を右へ向かいますが、この先は急な下りが小倉神社まで続きます。急がず丁寧に下りましょう。小倉神社より住宅街を抜け、バス通りを20分ほど進むと阪急西山天王山駅に到着です。JR山崎駅からは線路沿いを東へ、阪急大山崎駅からは駅前のコンビ二左手を北へ進み、踏切を渡って宝積寺を目指します。宝積寺からはしばらく登りです。酒解神社の鳥居の前に山崎合戦の地碑があり、三川合流が望めます。十七烈士の墓を経て酒解神社、もうひと登りで天王山山頂に到着。太閤秀吉が山崎合戦の直後に築城した山崎城は天下統一の出発点になった城とされています。 山頂を後に北西に進みます。のんびり歩きやすい道が続きます。小倉神社分岐を右へ向かいますが、この先は急な下りが小倉神社まで続きます。急がず丁寧に下りましょう。小倉神社より住宅街を抜け、バス通りを20分ほど進むと阪急西山天王山駅に到着です。 -

阪急嵐山駅から松尾山へ

- 日帰り

- 1時間40分

- 5km

阪急嵐山駅から松尾山へ

- 日帰り

- 1時間40分

- 5km

阪急嵐山駅改札を出て左手のコンビニ角を西へ進み、突き当たりを左へ曲がるとすぐ京都一周トレイルの道標「26」があり、ここが登り口となります。はじめは竹林の中をつづら折れで少し急な登りですが、しばらく進むと尾根に出ます。尾根道はところどころ堆積岩が露出していて滑る箇所があるので雨の後は用心してください。松尾山の頂上手前にベンチが現れ四辻に至ります。この四辻を直進して松尾山の山頂を目指しましょう。山頂から少し北に進むと嵐山へと続く道と出合います。ここを右に進み、先のベンチのある四辻へ戻ります。南に進路を取り西芳寺方面を目指します。ここからの尾根は歩きやすいですが、登り下りを3度繰り返しますので歩きごたえもあります。3度目のピークからの眺望が綺麗です。この先は急な斜面で木の根も出ていますので注意しながら下りましょう。林道に合流、左へ進めば西芳寺(苔寺)へと至ります。鈴虫寺を経由、阪急松尾大社駅でゴールです。阪急嵐山駅改札を出て左手のコンビニ角を西へ進み、突き当たりを左へ曲がるとすぐ京都一周トレイルの道標「26」があり、ここが登り口となります。はじめは竹林の中をつづら折れで少し急な登りですが、しばらく進むと尾根に出ます。尾根道はところどころ堆積岩が露出していて滑る箇所があるので雨の後は用心してください。松尾山の頂上手前にベンチが現れ四辻に至ります。この四辻を直進して松尾山の山頂を目指しましょう。山頂から少し北に進むと嵐山へと続く道と出合います。ここを右に進み、先のベンチのある四辻へ戻ります。南に進路を取り西芳寺方面を目指します。ここからの尾根は歩きやすいですが、登り下りを3度繰り返しますので歩きごたえもあります。3度目のピークからの眺望が綺麗です。この先は急な斜面で木の根も出ていますので注意しながら下りましょう。林道に合流、左へ進めば西芳寺(苔寺)へと至ります。鈴虫寺を経由、阪急松尾大社駅でゴールです。 -

阪急嵐山駅から小倉山へ

- 日帰り

- 2時間35分

- 8.5km

阪急嵐山駅から小倉山へ

- 日帰り

- 2時間35分

- 8.5km

阪急嵐山駅から渡月橋を眺めたときに、後ろにぽっこり見えるのが小倉山です。その麓には、藤原定家が「小倉百人一首」をまとめたとされる小倉山荘があったといわれています。 渡月橋を渡り左岸を進んで亀山公園を経て、トロッコ嵐山駅を目指します。右手には竹林の小径、左手には大河内山荘があります。トロッコ駅を過ぎると蓮の群生で有名な小倉池があり、ここから愛宕神社への鳥居前町、嵯峨鳥居本を抜け一之鳥居へ。六丁峠までは府道50号のアスファルトの登り坂が続きます。六丁峠は頭上に嵐山高雄パークウェイが走る高架下です。パークウェイ沿いを南西へ進む道が本コースで唯一の少し険しい登りです。木々の切れ間から望む保津峡に癒されつつ、「小倉山を経てハイキングコース」の看板を目印に、ブロック敷の舗装路へ。右手の小倉山のピークへ至る小径を進み登頂です。山頂には眺望はありませんが下りの途中に展望台があり、嵯峨野の風景が一望できます。登山道を下り、亀山公園の展望台から観る保津峡も絶景です。公園を後に嵐山駅まで戻ります。阪急嵐山駅から渡月橋を眺めたときに、後ろにぽっこり見えるのが小倉山です。その麓には、藤原定家が「小倉百人一首」をまとめたとされる小倉山荘があったといわれています。 渡月橋を渡り左岸を進んで亀山公園を経て、トロッコ嵐山駅を目指します。右手には竹林の小径、左手には大河内山荘があります。トロッコ駅を過ぎると蓮の群生で有名な小倉池があり、ここから愛宕神社への鳥居前町、嵯峨鳥居本を抜け一之鳥居へ。六丁峠までは府道50号のアスファルトの登り坂が続きます。六丁峠は頭上に嵐山高雄パークウェイが走る高架下です。パークウェイ沿いを南西へ進む道が本コースで唯一の少し険しい登りです。木々の切れ間から望む保津峡に癒されつつ、「小倉山を経てハイキングコース」の看板を目印に、ブロック敷の舗装路へ。右手の小倉山のピークへ至る小径を進み登頂です。山頂には眺望はありませんが下りの途中に展望台があり、嵯峨野の風景が一望できます。登山道を下り、亀山公園の展望台から観る保津峡も絶景です。公園を後に嵐山駅まで戻ります。 -

るり渓温泉から深山へ

- 日帰り

- 2時間25分

- 6.8km

るり渓温泉から深山へ

- 日帰り

- 2時間25分

- 6.8km

るり渓の奥、山深く遠いことで深山と呼ばれます。奥るり渓バス停から園部能勢線を西へ、アスファルト道を登ります。登山口は、土ヶ畑交差点、るり渓山郷の駅の右手にあります。雑木林の森に癒されながら進みますが、粘度質の土道のため、ズルッと滑りやすい箇所もあるので注意が必要です。1kmほど進むと稜線に出ます。ススキ野原になっていて景色がよく、亀岡方面が見渡せます。緩やかな起伏を楽しみなら歩いていくと車道と合流、目の前にレーダー雨量観測所があります。通用口を過ぎ、その奥にある深山神社が深山山頂です。山頂は展望がよく、大阪方面、篠山方面、京都方面が見渡せます。 深山山頂からは来た道を奥るり渓バス停に戻り、京都るり渓温泉for REST RESORTの温泉に入りサッパリして家路につきましょう。るり渓の奥、山深く遠いことで深山と呼ばれます。奥るり渓バス停から園部能勢線を西へ、アスファルト道を登ります。登山口は、土ヶ畑交差点、るり渓山郷の駅の右手にあります。雑木林の森に癒されながら進みますが、粘度質の土道のため、ズルッと滑りやすい箇所もあるので注意が必要です。1kmほど進むと稜線に出ます。ススキ野原になっていて景色がよく、亀岡方面が見渡せます。緩やかな起伏を楽しみなら歩いていくと車道と合流、目の前にレーダー雨量観測所があります。通用口を過ぎ、その奥にある深山神社が深山山頂です。山頂は展望がよく、大阪方面、篠山方面、京都方面が見渡せます。 深山山頂からは来た道を奥るり渓バス停に戻り、京都るり渓温泉for REST RESORTの温泉に入りサッパリして家路につきましょう。 -

赤熊バス停から半国山へ

- 日帰り

- 3時間20分

- 8.5km

赤熊バス停から半国山へ

- 日帰り

- 3時間20分

- 8.5km

亀岡市の西部に位置する標高774mの山です。 赤熊バス停をスタートすると三叉路に。真ん中の砂利道を歩きます。獣害のゲートを越え林道を進むと、終点にお地蔵さんがあるので、安全祈願をして登山道に入ります。しばらくはせせらぎ沿い。降雨で道がえぐられた箇所を迂回しながら音羽の滝へ。歩きやすい山道となり、途中「烏帽子山」の分岐がありますが左の道を進み、うしつなぎ広場に到着。ここが半国山と烏帽子山の鞍部です。左折して南の方角へひと登りで半国山山頂です。亀岡盆地や愛宕山が見渡せます。下山は少し下って東へ進み金輪寺へ。山頂からすぐの斜面は滑りやすいので注意。大岩を過ぎ、Y字の分岐を右手へ。1kmほどで近畿自然歩道と城跡の分岐点です。近畿自然歩道はあまり整備されていないため、少し登り返す城跡方面へ進みます。金輪寺を5分ほど下ると妙見の展望台があり園部方面が望めます。獣よけのゲートを出ると宮川神社です。集落を道なりに進むとバス道に出て、宮前バス停からバスで亀岡駅へと戻ります。亀岡市の西部に位置する標高774mの山です。 赤熊バス停をスタートすると三叉路に。真ん中の砂利道を歩きます。獣害のゲートを越え林道を進むと、終点にお地蔵さんがあるので、安全祈願をして登山道に入ります。しばらくはせせらぎ沿い。降雨で道がえぐられた箇所を迂回しながら音羽の滝へ。歩きやすい山道となり、途中「烏帽子山」の分岐がありますが左の道を進み、うしつなぎ広場に到着。ここが半国山と烏帽子山の鞍部です。左折して南の方角へひと登りで半国山山頂です。亀岡盆地や愛宕山が見渡せます。下山は少し下って東へ進み金輪寺へ。山頂からすぐの斜面は滑りやすいので注意。大岩を過ぎ、Y字の分岐を右手へ。1kmほどで近畿自然歩道と城跡の分岐点です。近畿自然歩道はあまり整備されていないため、少し登り返す城跡方面へ進みます。金輪寺を5分ほど下ると妙見の展望台があり園部方面が望めます。獣よけのゲートを出ると宮川神社です。集落を道なりに進むとバス道に出て、宮前バス停からバスで亀岡駅へと戻ります。 -

JR亀岡駅から牛松山へ

- 日帰り

- 3時間40分

- 9.2km

JR亀岡駅から牛松山へ

- 日帰り

- 3時間40分

- 9.2km

JR亀岡駅の北側ロータリーが起点です。サンガスタジアムの北側をまわり、クライミングウォールを横目に坂を上がります。保津橋を渡り、保津町へ。保津交差点を越え、一つ目の信号を右へ、二股の道の石柱を左へ進み、北保津バス停を東に入ります。集落の突き当たりにあるゲートを開ければ、すぐ登山口です。 低山でありながらもなかなかの登りがあり、少々くたびれますが、ご褒美の平らな道では、ぜひ森を味わってください。丁石を頼りに十八丁まで進むと金刀比羅神社に到着、隣にある東屋の屋根下には保津川下りの模型が祀られています。牛松山の三角点は少し先のアンテナ塔の近くです。電車の場合は同じ道を戻ります。マイカーの場合は和らぎの道の駐車場に置き、亀岡駅方面に戻り、山頂から西へ下ると周遊もできます。JR亀岡駅の北側ロータリーが起点です。サンガスタジアムの北側をまわり、クライミングウォールを横目に坂を上がります。保津橋を渡り、保津町へ。保津交差点を越え、一つ目の信号を右へ、二股の道の石柱を左へ進み、北保津バス停を東に入ります。集落の突き当たりにあるゲートを開ければ、すぐ登山口です。 低山でありながらもなかなかの登りがあり、少々くたびれますが、ご褒美の平らな道では、ぜひ森を味わってください。丁石を頼りに十八丁まで進むと金刀比羅神社に到着、隣にある東屋の屋根下には保津川下りの模型が祀られています。牛松山の三角点は少し先のアンテナ塔の近くです。電車の場合は同じ道を戻ります。マイカーの場合は和らぎの道の駐車場に置き、亀岡駅方面に戻り、山頂から西へ下ると周遊もできます。 -

唐櫃越(JR馬堀駅から阪急上桂駅へ)

- 日帰り

- 3時間50分

- 12km

唐櫃越(JR馬堀駅から阪急上桂駅へ)

- 日帰り

- 3時間50分

- 12km

明智光秀が京へ向かったとされる道「唐櫃越」。JR馬堀駅の改札を出て南へ進み、ローソンの角を東へ、その突き当たりを左折します。トロッコ亀岡駅手前の三本木橋を渡り右折し、砂利道を川上に進み2つ目の橋を左折、如意寺の前を過ぎると山道になります。住宅地からわずかな距離で標高が約300m上がるので、なかなかの急登です。稜線に出て右、みすぎ山からは牛松山や愛宕山が望めます。山頂からすぐに砂利道はアスファルトに変わり、しばらくは舗装路です。ところどころに小道があるので間違えて入らぬように注意。沓掛山標識を確認し、左に入る山道を進みます。2018年の大雨による倒木で迂回する場所が多いので、沓掛山の山頂までは必ず方角と道の確認をおこたらないこと。山頂すぐ手前に分岐があり、左へ進むと沓掛山山頂です。 先ほどの分岐まで戻り、桂方面を目指します。長岡京方面の眺望を楽しんでから下山します。桂坂野鳥遊園への分岐を過ぎると下りが続きます。終盤は竹林となります。苔寺へ進む標識が見えると里まではすぐ。直進して東海自然歩道と交差、さらに直進して阪急上桂駅に到着です。明智光秀が京へ向かったとされる道「唐櫃越」。JR馬堀駅の改札を出て南へ進み、ローソンの角を東へ、その突き当たりを左折します。トロッコ亀岡駅手前の三本木橋を渡り右折し、砂利道を川上に進み2つ目の橋を左折、如意寺の前を過ぎると山道になります。住宅地からわずかな距離で標高が約300m上がるので、なかなかの急登です。稜線に出て右、みすぎ山からは牛松山や愛宕山が望めます。山頂からすぐに砂利道はアスファルトに変わり、しばらくは舗装路です。ところどころに小道があるので間違えて入らぬように注意。沓掛山標識を確認し、左に入る山道を進みます。2018年の大雨による倒木で迂回する場所が多いので、沓掛山の山頂までは必ず方角と道の確認をおこたらないこと。山頂すぐ手前に分岐があり、左へ進むと沓掛山山頂です。 先ほどの分岐まで戻り、桂方面を目指します。長岡京方面の眺望を楽しんでから下山します。桂坂野鳥遊園への分岐を過ぎると下りが続きます。終盤は竹林となります。苔寺へ進む標識が見えると里まではすぐ。直進して東海自然歩道と交差、さらに直進して阪急上桂駅に到着です。 -

忍頂寺~大原野(南春日町バス停)

- 日帰り

- 7時間40分

- 25km

忍頂寺~大原野(南春日町バス停)

- 日帰り

- 7時間40分

- 25km

忍頂寺バス停より忍頂寺交差点を東に向かい、竜王山を目指します。宝池寺に着くと山頂まではあと少し。竜王山山頂にある木造の大きな展望台からは大阪平野が一望できます。 下山は南へ下り、車作の集落の中は、道標に注意しながら車作大橋を目指します。ここから東海自然歩道が2手に分かれます。北側は竜仙の滝を経て萩谷に至る道(武士自然歩道で紹介)。ここは一般コースと呼ばれる南側の道を進みます。萩谷総合公園まで舗装路を1時間ほど進み、白滝、摂津峡とアスファルトの道を歩き、原立石バス停から右手の道を進んで神峯山寺を目指します。ここから本山寺まではアスファルトの長い登りです。ポンポン山を経て、釈迦岳への分岐を左へ下り、車道に出て左折、突き当たりを右へ。間もなく左手に入る山道から、金蔵寺を経て集落を下り、南春日町を目指します。南春日町バス停からバスで阪急東向日駅へ向かうことができます(本数が少ないので、15分ほど北東に歩き、洛西ニュータウンからバスで阪急洛西口駅、JR桂川駅にも向かえます)。忍頂寺バス停より忍頂寺交差点を東に向かい、竜王山を目指します。宝池寺に着くと山頂まではあと少し。竜王山山頂にある木造の大きな展望台からは大阪平野が一望できます。 下山は南へ下り、車作の集落の中は、道標に注意しながら車作大橋を目指します。ここから東海自然歩道が2手に分かれます。北側は竜仙の滝を経て萩谷に至る道(武士自然歩道で紹介)。ここは一般コースと呼ばれる南側の道を進みます。萩谷総合公園まで舗装路を1時間ほど進み、白滝、摂津峡とアスファルトの道を歩き、原立石バス停から右手の道を進んで神峯山寺を目指します。ここから本山寺まではアスファルトの長い登りです。ポンポン山を経て、釈迦岳への分岐を左へ下り、車道に出て左折、突き当たりを右へ。間もなく左手に入る山道から、金蔵寺を経て集落を下り、南春日町を目指します。南春日町バス停からバスで阪急東向日駅へ向かうことができます(本数が少ないので、15分ほど北東に歩き、洛西ニュータウンからバスで阪急洛西口駅、JR桂川駅にも向かえます)。 -

瓜生山から比叡山へ

- 6時間25分

瓜生山から比叡山へ

- 6時間25分

京都市内から望んで最も目立つ山が比叡山です。ここでは、変化に富んだ比叡山のロングルートをご紹介します。まず、比叡山南西支稜上の瓜生山から縦走し、音羽川源流を経て無動寺の寺院をお参りします。そして、大比叡山頂に立ち、平安時代からの参拝道である雲母坂を下るコースです。 北白川仕伏町バス停からは、京都一周トレイルの標識に従いバプテスト病院の横を抜けます。大山祇神社や清沢口石切り場跡を見ながら沢沿いの道を登ると、臨済禅の発展に尽くした白隠禅師の恩人である白幽子仙人が巌居した跡地に出ます。かつて北白川城本丸があったとされる瓜生山頂には、勝軍地蔵が安置された石室が残されています。 北白川城出丸(本丸の物見の砦)があった白鳥山山頂は雑木林に囲まれ、かつての面影はありません。曼殊院の背後にあるてん子山へは、登山道から往復約15分の寄り道になります。三角点はありますが、ここも林に囲まれており展望はありません。 弁財天二ノ鳥居で京都一周トレイルと分かれ、花崗岩が明るい雰囲気を作る音羽川沿いの林道を進みます。稲荷神社を見て、比叡山ドライブウェイ下のトンネル歩道をくぐると東海自然歩道に合流します。鳥居のある桜茶屋跡を過ぎると「七曲り」と呼ばれる水平な道が続きます。いくつかの寺院がある無動寺に着いたら、明王堂境内を訪れてみましょう。目の前に広がる琵琶湖の展望に驚かれることでしょう。 坂本ケーブルの延暦寺駅から、「西尊院堂すぐこの上」の石標がある急な山道を登り無動寺バス停へ向かいます。車道をそのまま登ると東塔へ行ってしまうので注意が必要です。 無動寺バス停前の三叉路の信号を渡り、ガーデンミュージアム方面へ30メートル進むと古い墓地へ登る山道があります(道標はありません)。墓地を突っ切ると檜林の山道となり、やがて尾根に合流して西に向かいます。「智證大師御」を過ぎると無線中継所やテレビアンテナ、給水プールなどの施設がある山頂台地に着きます。檜に囲まれた小さな丘の上に三角点のある最高地点、大比叡山頂があります。残念ながらここからの展望はまったくありません。 山頂から西に下るとすぐに車道に合流し、ガーデンミュージアムの前にある広い比叡山頂駐車場に出ます。比叡山のもうひとつの山頂である四明岳山頂はガーデンミュージアムの敷地内にあります。ガーデンミュージアム北側の車道を南西へ進み、スキー場跡地から雲母坂への登山道に入ります。このあたりは登山者向けの道標が少なく、道がいくつかあるためわかりにくいです。 平安時代から比叡山と都を結ぶ主要路である雲母坂は、ここで見られる花崗岩に含まれる雲母がきらきらと光ることからその名がつきました。後醍醐天皇に仕えた武将、千種忠顕の碑からどんどん下ると浄刹結界址の石碑が見え、水飲対陣跡碑に着きます。この石碑は1336年(延元元年)に足利尊氏の攻撃から比叡山へ逃れた後醍醐天皇を擁護するための戦いがあったことを示すものです。修学院離宮の敷地の柵が現れるあたりから、登山道は雨による侵食で深くえぐられ歩きにくくなります。雲母坂登山口から修学院駅までは音羽川沿いに住宅街を下っていきます。京都市内から望んで最も目立つ山が比叡山です。ここでは、変化に富んだ比叡山のロングルートをご紹介します。まず、比叡山南西支稜上の瓜生山から縦走し、音羽川源流を経て無動寺の寺院をお参りします。そして、大比叡山頂に立ち、平安時代からの参拝道である雲母坂を下るコースです。 北白川仕伏町バス停からは、京都一周トレイルの標識に従いバプテスト病院の横を抜けます。大山祇神社や清沢口石切り場跡を見ながら沢沿いの道を登ると、臨済禅の発展に尽くした白隠禅師の恩人である白幽子仙人が巌居した跡地に出ます。かつて北白川城本丸があったとされる瓜生山頂には、勝軍地蔵が安置された石室が残されています。 北白川城出丸(本丸の物見の砦)があった白鳥山山頂は雑木林に囲まれ、かつての面影はありません。曼殊院の背後にあるてん子山へは、登山道から往復約15分の寄り道になります。三角点はありますが、ここも林に囲まれており展望はありません。 弁財天二ノ鳥居で京都一周トレイルと分かれ、花崗岩が明るい雰囲気を作る音羽川沿いの林道を進みます。稲荷神社を見て、比叡山ドライブウェイ下のトンネル歩道をくぐると東海自然歩道に合流します。鳥居のある桜茶屋跡を過ぎると「七曲り」と呼ばれる水平な道が続きます。いくつかの寺院がある無動寺に着いたら、明王堂境内を訪れてみましょう。目の前に広がる琵琶湖の展望に驚かれることでしょう。 坂本ケーブルの延暦寺駅から、「西尊院堂すぐこの上」の石標がある急な山道を登り無動寺バス停へ向かいます。車道をそのまま登ると東塔へ行ってしまうので注意が必要です。 無動寺バス停前の三叉路の信号を渡り、ガーデンミュージアム方面へ30メートル進むと古い墓地へ登る山道があります(道標はありません)。墓地を突っ切ると檜林の山道となり、やがて尾根に合流して西に向かいます。「智證大師御」を過ぎると無線中継所やテレビアンテナ、給水プールなどの施設がある山頂台地に着きます。檜に囲まれた小さな丘の上に三角点のある最高地点、大比叡山頂があります。残念ながらここからの展望はまったくありません。 山頂から西に下るとすぐに車道に合流し、ガーデンミュージアムの前にある広い比叡山頂駐車場に出ます。比叡山のもうひとつの山頂である四明岳山頂はガーデンミュージアムの敷地内にあります。ガーデンミュージアム北側の車道を南西へ進み、スキー場跡地から雲母坂への登山道に入ります。このあたりは登山者向けの道標が少なく、道がいくつかあるためわかりにくいです。 平安時代から比叡山と都を結ぶ主要路である雲母坂は、ここで見られる花崗岩に含まれる雲母がきらきらと光ることからその名がつきました。後醍醐天皇に仕えた武将、千種忠顕の碑からどんどん下ると浄刹結界址の石碑が見え、水飲対陣跡碑に着きます。この石碑は1336年(延元元年)に足利尊氏の攻撃から比叡山へ逃れた後醍醐天皇を擁護するための戦いがあったことを示すものです。修学院離宮の敷地の柵が現れるあたりから、登山道は雨による侵食で深くえぐられ歩きにくくなります。雲母坂登山口から修学院駅までは音羽川沿いに住宅街を下っていきます。 -

愛宕山

- 4時間50分

愛宕山

- 4時間50分

愛宕山の北面にある首無地蔵のサカサマ峠から裏参道を登り、表参道を下るコースの紹介です。 出発は清滝バス停。清滝川に沿って車道を北へ進みます。車で来る場合は有料駐車場があります。清滝川沿いの東海自然歩道とは別れ、堂承川沿いの林道へ入ります。月輪寺への分岐を過ぎ、梨ノ木谷を登っていくと徐々に傾斜が増し、林道は登山道に変わります。尾根に出ると首無地蔵のあるサカサマ峠です。ここからは京都市街地の展望が開けます。 峠から愛宕山頂の愛宕神社までは、昔から北山の住民が参拝に使った裏参道を登ります。ゆるやかで自然林が美しく、気持ちの良い道です。三角点(標高889.8m)に立ちたい場合は途中で寄り道を。愛宕山頂近くの林道に合流し、竜ヶ岳方面へ10分ほど歩くと、展望の良い鉄塔のある三角点に行けます。 愛宕神社の境内に着いたら、長い石段を登り、火伏せの神様を祀る社殿をお参りしましょう。 下山は歩きやすい表参道を進みます。境内から総門をくぐり、大きな杉並木の道を下ると水尾分かれのT字路に出ます。ここを左へ曲がり、大杉神社を過ぎると五合目の東屋があります。茶屋跡「あたごしんこ」、急な石段の壺割坂、火燧権現跡、お助け水などを見ながら下ると登山口の鳥居に着きます。最後は清滝バス停まで車道を10分ほど登って戻ります。 このコースは変化に富み、歴史と自然を感じながら歩ける魅力的なルートです。愛宕山の北面にある首無地蔵のサカサマ峠から裏参道を登り、表参道を下るコースの紹介です。 出発は清滝バス停。清滝川に沿って車道を北へ進みます。車で来る場合は有料駐車場があります。清滝川沿いの東海自然歩道とは別れ、堂承川沿いの林道へ入ります。月輪寺への分岐を過ぎ、梨ノ木谷を登っていくと徐々に傾斜が増し、林道は登山道に変わります。尾根に出ると首無地蔵のあるサカサマ峠です。ここからは京都市街地の展望が開けます。 峠から愛宕山頂の愛宕神社までは、昔から北山の住民が参拝に使った裏参道を登ります。ゆるやかで自然林が美しく、気持ちの良い道です。三角点(標高889.8m)に立ちたい場合は途中で寄り道を。愛宕山頂近くの林道に合流し、竜ヶ岳方面へ10分ほど歩くと、展望の良い鉄塔のある三角点に行けます。 愛宕神社の境内に着いたら、長い石段を登り、火伏せの神様を祀る社殿をお参りしましょう。 下山は歩きやすい表参道を進みます。境内から総門をくぐり、大きな杉並木の道を下ると水尾分かれのT字路に出ます。ここを左へ曲がり、大杉神社を過ぎると五合目の東屋があります。茶屋跡「あたごしんこ」、急な石段の壺割坂、火燧権現跡、お助け水などを見ながら下ると登山口の鳥居に着きます。最後は清滝バス停まで車道を10分ほど登って戻ります。 このコースは変化に富み、歴史と自然を感じながら歩ける魅力的なルートです。 -

峰山・朝日峯

- 5時間20分

峰山・朝日峯

- 5時間20分

栂ノ尾より峰山と朝日峯を縦走するコースをご紹介します。栂ノ尾バス停より出発します。マイカーの方はバス停横に駐車場があります。登山口は高山寺境内の中にあります。まず高山寺の拝観料を払い、境内中央の石段を登り詰めたところにある明恵上人御廟を目指します。御廟背後の山側に向かって右手に上がる登山道から入山します。杉林に覆われた沢沿いの道は、やがて右手の尾根を越えます。時計を逆回りするように、峰山の頂上に近い北斜面を巻くように登ります。樹木に覆われた山頂からの展望はありません。 ここから朝日峯まで、なだらかな縦走路が続きます。杉や桧の植林地の中にある高さ4mほどの大岩を見て、602mピークを過ぎると道は林道に変わります。愛宕山、竜ヶ岳、朝日峯などを見渡せるビューポイントがあります。朝日峯への分岐から山頂までは、15分ぐらいです。山頂からは、比良山地南部から比叡山や大文字山、京都市街方面まで、北東から南への大展望が開けています。 分岐に戻り林道を行くと松尾峠はすぐです。峠にある東屋の中には、花崗岩の大きな地蔵様が祀られています。峠から尾根に沿って南に林道は延びていますが、登山道は尾根の左斜面をへつるように進みます。急な尾根を下りきると谷山6号橋の前に出ます。谷山川沿いの林道を下って清滝川に架かる橋を渡り、槙ノ尾バス停を目指しましょう。栂ノ尾より峰山と朝日峯を縦走するコースをご紹介します。栂ノ尾バス停より出発します。マイカーの方はバス停横に駐車場があります。登山口は高山寺境内の中にあります。まず高山寺の拝観料を払い、境内中央の石段を登り詰めたところにある明恵上人御廟を目指します。御廟背後の山側に向かって右手に上がる登山道から入山します。杉林に覆われた沢沿いの道は、やがて右手の尾根を越えます。時計を逆回りするように、峰山の頂上に近い北斜面を巻くように登ります。樹木に覆われた山頂からの展望はありません。 ここから朝日峯まで、なだらかな縦走路が続きます。杉や桧の植林地の中にある高さ4mほどの大岩を見て、602mピークを過ぎると道は林道に変わります。愛宕山、竜ヶ岳、朝日峯などを見渡せるビューポイントがあります。朝日峯への分岐から山頂までは、15分ぐらいです。山頂からは、比良山地南部から比叡山や大文字山、京都市街方面まで、北東から南への大展望が開けています。 分岐に戻り林道を行くと松尾峠はすぐです。峠にある東屋の中には、花崗岩の大きな地蔵様が祀られています。峠から尾根に沿って南に林道は延びていますが、登山道は尾根の左斜面をへつるように進みます。急な尾根を下りきると谷山6号橋の前に出ます。谷山川沿いの林道を下って清滝川に架かる橋を渡り、槙ノ尾バス停を目指しましょう。 -

大文字山

- 2時間30分

大文字山

- 2時間30分

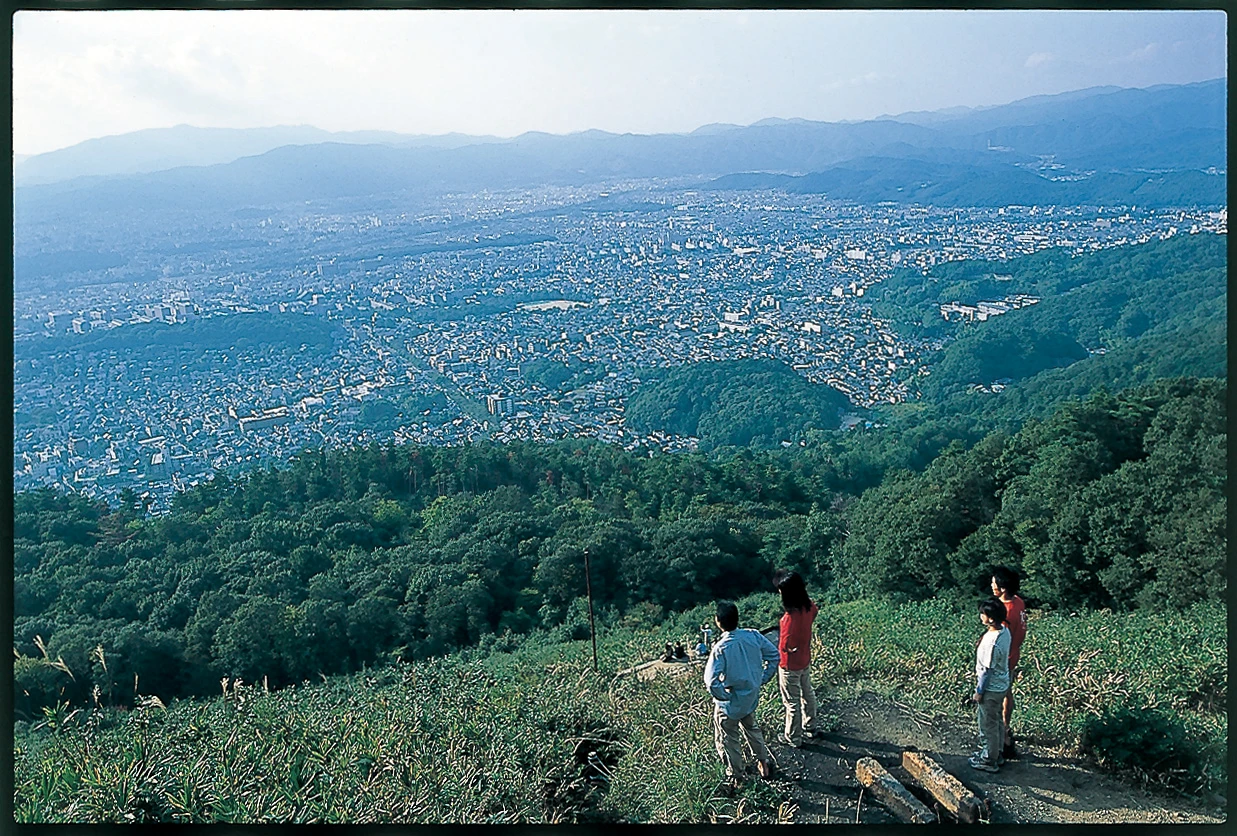

五山の送り火で有名な大文字山は、東山三六峰のひとつで、京都市民に最も親しまれている山です。地下鉄東西線の蹴上駅から三条通を山科方面に歩き、疎水のトンネルをくぐります。疎水沿いを右へ進むと、インクライン(疎水を結ぶ船が蹴上付近の高低差を越えるために船を陸送した鉄道)が今も保存されています。左手の鳥居をくぐって少し進むと、橋のたもとに京都一周トレイルの標識があります。ここでの標識番号は32番で、大文字山山頂手前の45番まで標識に従って進めばよいです。 日向大神宮の駐車場の奥から登山道が始まります。神社の境内を通って登山道に合流することもできますが、枝道がたくさんあり分かりにくいので注意が必要です。38番の標識がある峠は「七福思案処」と呼ばれ、道が5つに分かれていて進む道を考えさせられます。45番標識で京都一周トレイルから離れ、正面の急坂を登り稜線に出たら北西に進みます。すぐに大文字山山頂の広場に出ます。山頂からは将軍塚や清水山が見えます。 山頂から20分ほど下ると突然視界が開け、大文字の火床に出ます。ここからの京都市内の展望は素晴らしいものです。下山路は火床の「大」の字の中心へ向かいます。階段を下り、よく踏まれた雑木林の道を進むと千人塚に着き、川を渡って下ったところに湧き水の「中尾の水」があります。住宅地に入るとそこは銀閣寺参道で、多くの観光客で賑わっています。五山の送り火で有名な大文字山は、東山三六峰のひとつで、京都市民に最も親しまれている山です。地下鉄東西線の蹴上駅から三条通を山科方面に歩き、疎水のトンネルをくぐります。疎水沿いを右へ進むと、インクライン(疎水を結ぶ船が蹴上付近の高低差を越えるために船を陸送した鉄道)が今も保存されています。左手の鳥居をくぐって少し進むと、橋のたもとに京都一周トレイルの標識があります。ここでの標識番号は32番で、大文字山山頂手前の45番まで標識に従って進めばよいです。 日向大神宮の駐車場の奥から登山道が始まります。神社の境内を通って登山道に合流することもできますが、枝道がたくさんあり分かりにくいので注意が必要です。38番の標識がある峠は「七福思案処」と呼ばれ、道が5つに分かれていて進む道を考えさせられます。45番標識で京都一周トレイルから離れ、正面の急坂を登り稜線に出たら北西に進みます。すぐに大文字山山頂の広場に出ます。山頂からは将軍塚や清水山が見えます。 山頂から20分ほど下ると突然視界が開け、大文字の火床に出ます。ここからの京都市内の展望は素晴らしいものです。下山路は火床の「大」の字の中心へ向かいます。階段を下り、よく踏まれた雑木林の道を進むと千人塚に着き、川を渡って下ったところに湧き水の「中尾の水」があります。住宅地に入るとそこは銀閣寺参道で、多くの観光客で賑わっています。 -

貴船山

- 5時間10分

貴船山

- 5時間10分

貴船山の東斜面にはユリ道と呼ばれる山腹を巻く道があり、ニノ瀬ユリはかつてニノ瀬と芹生を結ぶ峠道でした。貴船神社のある貴船川沿いを交易路として使うのは憚られるため、平安時代からニノ瀬ユリが盛んに利用されるようになりました。 叡山電鉄ニノ瀬駅から貴船川沿いに登り、踏切を渡ると富士神社があります。ここから夜泣峠とニノ瀬ユリへ行く二つの道に分かれますが、今回は夜泣峠がある東海自然歩道を進みます。沢沿いの急な坂道を越え、雑木林のジグザグ道を登り詰めると、祠が祭られた峠に着きます。この峠は、幼少の惟喬親王がここで夜泣きしたという伝説に由来しています。 峠から稜線を北に進むと、明るく歩きやすい杉林がしばらく続き、やがてニノ瀬ユリの広い道と合流します。この出合付近は東側が開けており、比叡山や鞍馬の山々がよく見えます。樋ノ水峠への分岐から峠を経て、貴船山を往復します。二等三角点のある山頂からの展望はあまり良くありません。 分岐に戻り、貴船山の東斜面を進みます。地形が複雑で、いくつかの作業道が枝分かれするため、目印を見失わないように注意してください。花背峠方面の展望が開けた場所に来ると、滝谷峠は近いです。峠で右に曲がり、滝谷沿いの急な道を下ると、途中にいくつかの小さな滝が見られます。やがて林道に出て舗装道に合流します。最後に貴船神社奥宮にお参りしてから、貴船バス停へ向かいます。貴船山の東斜面にはユリ道と呼ばれる山腹を巻く道があり、ニノ瀬ユリはかつてニノ瀬と芹生を結ぶ峠道でした。貴船神社のある貴船川沿いを交易路として使うのは憚られるため、平安時代からニノ瀬ユリが盛んに利用されるようになりました。 叡山電鉄ニノ瀬駅から貴船川沿いに登り、踏切を渡ると富士神社があります。ここから夜泣峠とニノ瀬ユリへ行く二つの道に分かれますが、今回は夜泣峠がある東海自然歩道を進みます。沢沿いの急な坂道を越え、雑木林のジグザグ道を登り詰めると、祠が祭られた峠に着きます。この峠は、幼少の惟喬親王がここで夜泣きしたという伝説に由来しています。 峠から稜線を北に進むと、明るく歩きやすい杉林がしばらく続き、やがてニノ瀬ユリの広い道と合流します。この出合付近は東側が開けており、比叡山や鞍馬の山々がよく見えます。樋ノ水峠への分岐から峠を経て、貴船山を往復します。二等三角点のある山頂からの展望はあまり良くありません。 分岐に戻り、貴船山の東斜面を進みます。地形が複雑で、いくつかの作業道が枝分かれするため、目印を見失わないように注意してください。花背峠方面の展望が開けた場所に来ると、滝谷峠は近いです。峠で右に曲がり、滝谷沿いの急な道を下ると、途中にいくつかの小さな滝が見られます。やがて林道に出て舗装道に合流します。最後に貴船神社奥宮にお参りしてから、貴船バス停へ向かいます。 -

瓢箪崩山

- 4時間10分

瓢箪崩山

- 4時間10分

岩倉から瓢箪崩山、江文峠を経て大原へ下るコースをご紹介します。花園町バス停から北へ住宅街を抜け、林道をしばらく進むと、右手にトトギ池という貯水池があります。登山道は、その斜め向かいから始まります。ササの斜面をジグザグに登って尾根に出ると、道は緩やかになります。植林地と雑木林が交互に現れます。 登山道の東側を流れる高野川との間に一本、平行して走る尾根があり、その尾根上にも踏み跡があります。その分岐点を過ぎると、すぐにお地蔵様が現れます。道は二手に分かれ、上へ行くと瓢箪崩山の山頂へ、左は山腹を巻いて寒谷峠へ直接抜ける道です。山頂は樹木に囲まれていて展望はききません。山頂から寒谷峠に下る途中には、小さな岩場があり急な場所があります。 寒谷峠は明るく、岩倉から大原井出町に抜ける道が交差しています。尾根の右斜面に付けられた道を進むと、やがて井出町に下る枝道や岩倉長谷町に下る別の枝道が現れます。2万5千分の1地形図の471m付近には大きな岩が二つあり、その岩の上からの展望は良好です。木々の間から金毘羅山を眺めつつ江文峠へ下ります。 江文峠は車道で寸断されており、古道の面影はほとんど残っていません。峠から東へ約30m進むと旧道の入口があり、薄暗い杉林の中を下ると江文神社の下に出ます。ここからは東海自然歩道の標識に従い、井出町を抜けて戸寺バス停を目指します。岩倉から瓢箪崩山、江文峠を経て大原へ下るコースをご紹介します。花園町バス停から北へ住宅街を抜け、林道をしばらく進むと、右手にトトギ池という貯水池があります。登山道は、その斜め向かいから始まります。ササの斜面をジグザグに登って尾根に出ると、道は緩やかになります。植林地と雑木林が交互に現れます。 登山道の東側を流れる高野川との間に一本、平行して走る尾根があり、その尾根上にも踏み跡があります。その分岐点を過ぎると、すぐにお地蔵様が現れます。道は二手に分かれ、上へ行くと瓢箪崩山の山頂へ、左は山腹を巻いて寒谷峠へ直接抜ける道です。山頂は樹木に囲まれていて展望はききません。山頂から寒谷峠に下る途中には、小さな岩場があり急な場所があります。 寒谷峠は明るく、岩倉から大原井出町に抜ける道が交差しています。尾根の右斜面に付けられた道を進むと、やがて井出町に下る枝道や岩倉長谷町に下る別の枝道が現れます。2万5千分の1地形図の471m付近には大きな岩が二つあり、その岩の上からの展望は良好です。木々の間から金毘羅山を眺めつつ江文峠へ下ります。 江文峠は車道で寸断されており、古道の面影はほとんど残っていません。峠から東へ約30m進むと旧道の入口があり、薄暗い杉林の中を下ると江文神社の下に出ます。ここからは東海自然歩道の標識に従い、井出町を抜けて戸寺バス停を目指します。 -

金毘羅山

- 5時間10分

金毘羅山

- 5時間10分

大原盆地の西側を囲む金毘羅山、翠黛山、焼杉山の大原三山を縦走するコースをご紹介します。戸寺バス停から東海自然歩道の標識に従い、高野川にかかる橋を渡って江文神社を目指します。大きな杉のある参道を登り、神社境内の左側から登山道に入ります。右手の林道はロックゲレンデに通じる道です。暗い杉林をジグザグに登り、尾根に出たら北へ進みます。 しばらく進むと琴平新宮社が現れます。神社の右側から石段を登って稜線に出て、左へ進みます。山頂には金毘羅権現社があり、その手前には琴平神社奥宮があります。また、縦走路から外れますが、南西の尾根を10分ほど進んだところに三角点があり、そこにも祠が祀られています。琴平神社奥宮からは比叡山や京都方面の展望が良好です。 縦走路の分岐まで戻り、雑木林の急斜面を下ります。コブをひとつ越えると、樹木に覆われた静かな翠黛山に到着します。寂光院へ直接下る道には行かず、寂光院と天ヶ岳をつなぐ寂光院道の峠へ下ります。峠からは杉林の尾根をそのまま北進し、焼杉山を目指します。山頂からは北のナッチョや天ヶ岳方面の展望が開けています。 岩が露出した急斜面を下ると、古知谷方面へ縦走する道と草生町へ延びる南尾根の道の分岐に出ます。右の草生町への道を下り、尾根は東から南へカーブして大原中学校西側の車道に出ます。ここから大原バス停までは徒歩5分で、歩道を東へ進みます。大原盆地の西側を囲む金毘羅山、翠黛山、焼杉山の大原三山を縦走するコースをご紹介します。戸寺バス停から東海自然歩道の標識に従い、高野川にかかる橋を渡って江文神社を目指します。大きな杉のある参道を登り、神社境内の左側から登山道に入ります。右手の林道はロックゲレンデに通じる道です。暗い杉林をジグザグに登り、尾根に出たら北へ進みます。 しばらく進むと琴平新宮社が現れます。神社の右側から石段を登って稜線に出て、左へ進みます。山頂には金毘羅権現社があり、その手前には琴平神社奥宮があります。また、縦走路から外れますが、南西の尾根を10分ほど進んだところに三角点があり、そこにも祠が祀られています。琴平神社奥宮からは比叡山や京都方面の展望が良好です。 縦走路の分岐まで戻り、雑木林の急斜面を下ります。コブをひとつ越えると、樹木に覆われた静かな翠黛山に到着します。寂光院へ直接下る道には行かず、寂光院と天ヶ岳をつなぐ寂光院道の峠へ下ります。峠からは杉林の尾根をそのまま北進し、焼杉山を目指します。山頂からは北のナッチョや天ヶ岳方面の展望が開けています。 岩が露出した急斜面を下ると、古知谷方面へ縦走する道と草生町へ延びる南尾根の道の分岐に出ます。右の草生町への道を下り、尾根は東から南へカーブして大原中学校西側の車道に出ます。ここから大原バス停までは徒歩5分で、歩道を東へ進みます。 -

品谷山

- 2時間30分

品谷山

- 2時間30分

ダンノ峠から北へ、杉林の尾根を登っていきます。まもなく自然林に変わり、尾根が西へと向きを変えると、北斜面から佐々里峠方面の展望が開けてきます。アップダウンを繰り返しながら進むと、やがて佐々里峠分岐に到着します。分岐の手前では、前方の樹間に品谷山の姿が顔をのぞかせます。分岐を過ぎると、866メートルのピークに至ります。 品谷山へは、さらにブナをはじめとする緩やかな自然林の尾根道をたどっていきます。品谷山の山頂からは、北から西方面にかけて樹間越しに展望が開けています。 山頂からは南西方向へと下り、鞍部を越えてひとつピークを過ぎると、自然林に包まれた明るい品谷峠に着きます。ここから南へ下りるスモモ谷沿いの道には、いくつかの炭焼窯跡が残されています。それらを眺めながら進むと、やがて廃村・八丁に到着します。ダンノ峠から北へ、杉林の尾根を登っていきます。まもなく自然林に変わり、尾根が西へと向きを変えると、北斜面から佐々里峠方面の展望が開けてきます。アップダウンを繰り返しながら進むと、やがて佐々里峠分岐に到着します。分岐の手前では、前方の樹間に品谷山の姿が顔をのぞかせます。分岐を過ぎると、866メートルのピークに至ります。 品谷山へは、さらにブナをはじめとする緩やかな自然林の尾根道をたどっていきます。品谷山の山頂からは、北から西方面にかけて樹間越しに展望が開けています。 山頂からは南西方向へと下り、鞍部を越えてひとつピークを過ぎると、自然林に包まれた明るい品谷峠に着きます。ここから南へ下りるスモモ谷沿いの道には、いくつかの炭焼窯跡が残されています。それらを眺めながら進むと、やがて廃村・八丁に到着します。 -

天童山から桟敷ヶ岳へ

- 8時間30分

天童山から桟敷ヶ岳へ

- 8時間30分

天童山は、城丹国境尾根の西に位置し、台形状の頂をもつどっしりとした山容の山です。 京北ふるさとバスの山国バス停で下車し、大堰川に架かる中江橋を渡って中江集落に入ります。寺の横から登山道が始まります。竹林を抜け、六地蔵を左に折れて墓地を過ぎると、京都一周トレイルの道標が立つ林道に出ます。ここから竜ヶ坂までは、かつての小浜街道をたどることになります。ところどころに残る石垣や、峠の石窟に祀られた石仏がその名残を感じさせます。 竜ヶ坂の峠からは、天童山方面に延びるすぐそばの林道を歩きます。林道の終点である基地からは、北方の展望が開けています。尾根道をたどると、標識No.D3のある城丹国境尾根に出合います。 左に進み、杉林の急登を越えると天童山の山頂に着きます。山頂は木々に囲まれており、展望はありません。飯森山へは一度下ってから登り返し、南方の展望が開ける消防局の反射板のある場所に出ます。さらに関電の反射板を過ぎて、飯森山の急登にかかります。山頂には展望はありませんが、雑木林に囲まれた明るい広場となっています。 山頂を越えた鞍部が大谷峠です。登り返してしばらく進むと、左斜面が伐採されて展望が開けます。左前方には、遠く比良山系を望むことができます。自然林の中を尾根づたいに歩き、2本目の送電鉄塔をくぐると、右手に分かれる道があり、ここで城丹国境尾根を離れます。わずかなアップダウンを繰り返しながら進むと、やがて桟敷ヶ岳の山頂に到着します。山頂より雲ヶ畑の雲ケ畑岩屋橋バス停へは桟敷ヶ岳(コースガイド)を参照してください。天童山は、城丹国境尾根の西に位置し、台形状の頂をもつどっしりとした山容の山です。 京北ふるさとバスの山国バス停で下車し、大堰川に架かる中江橋を渡って中江集落に入ります。寺の横から登山道が始まります。竹林を抜け、六地蔵を左に折れて墓地を過ぎると、京都一周トレイルの道標が立つ林道に出ます。ここから竜ヶ坂までは、かつての小浜街道をたどることになります。ところどころに残る石垣や、峠の石窟に祀られた石仏がその名残を感じさせます。 竜ヶ坂の峠からは、天童山方面に延びるすぐそばの林道を歩きます。林道の終点である基地からは、北方の展望が開けています。尾根道をたどると、標識No.D3のある城丹国境尾根に出合います。 左に進み、杉林の急登を越えると天童山の山頂に着きます。山頂は木々に囲まれており、展望はありません。飯森山へは一度下ってから登り返し、南方の展望が開ける消防局の反射板のある場所に出ます。さらに関電の反射板を過ぎて、飯森山の急登にかかります。山頂には展望はありませんが、雑木林に囲まれた明るい広場となっています。 山頂を越えた鞍部が大谷峠です。登り返してしばらく進むと、左斜面が伐採されて展望が開けます。左前方には、遠く比良山系を望むことができます。自然林の中を尾根づたいに歩き、2本目の送電鉄塔をくぐると、右手に分かれる道があり、ここで城丹国境尾根を離れます。わずかなアップダウンを繰り返しながら進むと、やがて桟敷ヶ岳の山頂に到着します。山頂より雲ヶ畑の雲ケ畑岩屋橋バス停へは桟敷ヶ岳(コースガイド)を参照してください。 -

桟敷ヶ岳

- 5時間10分

桟敷ヶ岳

- 5時間10分

王位継承争いに敗れ、北山に隠棲した惟喬親王(844〜897年)が山頂付近に桟敷を作り、都を眺めて懐かしんだという伝説から、桟敷ヶ岳という名前が付けられたといわれています。 雲ケ畑岩屋橋バス停前の橋を渡り、林道を30分ほど登ると、岩屋不動の駐車場に着きます。ゴールデンウィークの頃には、この岩屋不動周辺でシャクナゲの花が見事に咲き誇ります。 駐車場脇から登山道に入り、沢沿いを登っていくと、六体地蔵のある薬師峠に出ます。ここはかつて、雲ヶ畑と大森を結ぶ生活道でありました。ここで右に曲がり、稜線に沿って北へ進みます。 岩茸山付近からは美しい自然林となり、広くゆるやかな尾根道が続く気持ちのよい区間になります。途中、登山道から少し離れた場所に、大きな岩がたくさんあるガレ場のような地形があります。「都ながめの岩」と昔から呼ばれている岩の正確な位置は不明ですが、この場所がその候補のひとつかもしれません。 送電線鉄塔付近は樹木が伐採され、ササ原が広がっており、東の花背峠方面や西の周山方面の展望が開けています。ここからは、巡視路をたどって下山するルートもあります。 ひとつ鞍部を越えて少し登ると、桟敷ヶ岳の山頂に着きます。山頂からは、北東に位置する石仏峠方面の展望が開けています。 杉林の中にある急な坂道を下っていくと、約45分で林道に出ます。そこからは祖父谷川沿いの林道をどんどん下っていけば、出発点である雲ケ畑岩屋橋バス停に戻ることができます。王位継承争いに敗れ、北山に隠棲した惟喬親王(844〜897年)が山頂付近に桟敷を作り、都を眺めて懐かしんだという伝説から、桟敷ヶ岳という名前が付けられたといわれています。 雲ケ畑岩屋橋バス停前の橋を渡り、林道を30分ほど登ると、岩屋不動の駐車場に着きます。ゴールデンウィークの頃には、この岩屋不動周辺でシャクナゲの花が見事に咲き誇ります。 駐車場脇から登山道に入り、沢沿いを登っていくと、六体地蔵のある薬師峠に出ます。ここはかつて、雲ヶ畑と大森を結ぶ生活道でありました。ここで右に曲がり、稜線に沿って北へ進みます。 岩茸山付近からは美しい自然林となり、広くゆるやかな尾根道が続く気持ちのよい区間になります。途中、登山道から少し離れた場所に、大きな岩がたくさんあるガレ場のような地形があります。「都ながめの岩」と昔から呼ばれている岩の正確な位置は不明ですが、この場所がその候補のひとつかもしれません。 送電線鉄塔付近は樹木が伐採され、ササ原が広がっており、東の花背峠方面や西の周山方面の展望が開けています。ここからは、巡視路をたどって下山するルートもあります。 ひとつ鞍部を越えて少し登ると、桟敷ヶ岳の山頂に着きます。山頂からは、北東に位置する石仏峠方面の展望が開けています。 杉林の中にある急な坂道を下っていくと、約45分で林道に出ます。そこからは祖父谷川沿いの林道をどんどん下っていけば、出発点である雲ケ畑岩屋橋バス停に戻ることができます。