【秋田県】の登山コースガイド

秋田県

検索結果19件中

1-19件

-

栗駒山から秣岳へ

- 日帰り

- 4時間20分

- 9.8km

栗駒山から秣岳へ

- 日帰り

- 4時間20分

- 9.8km

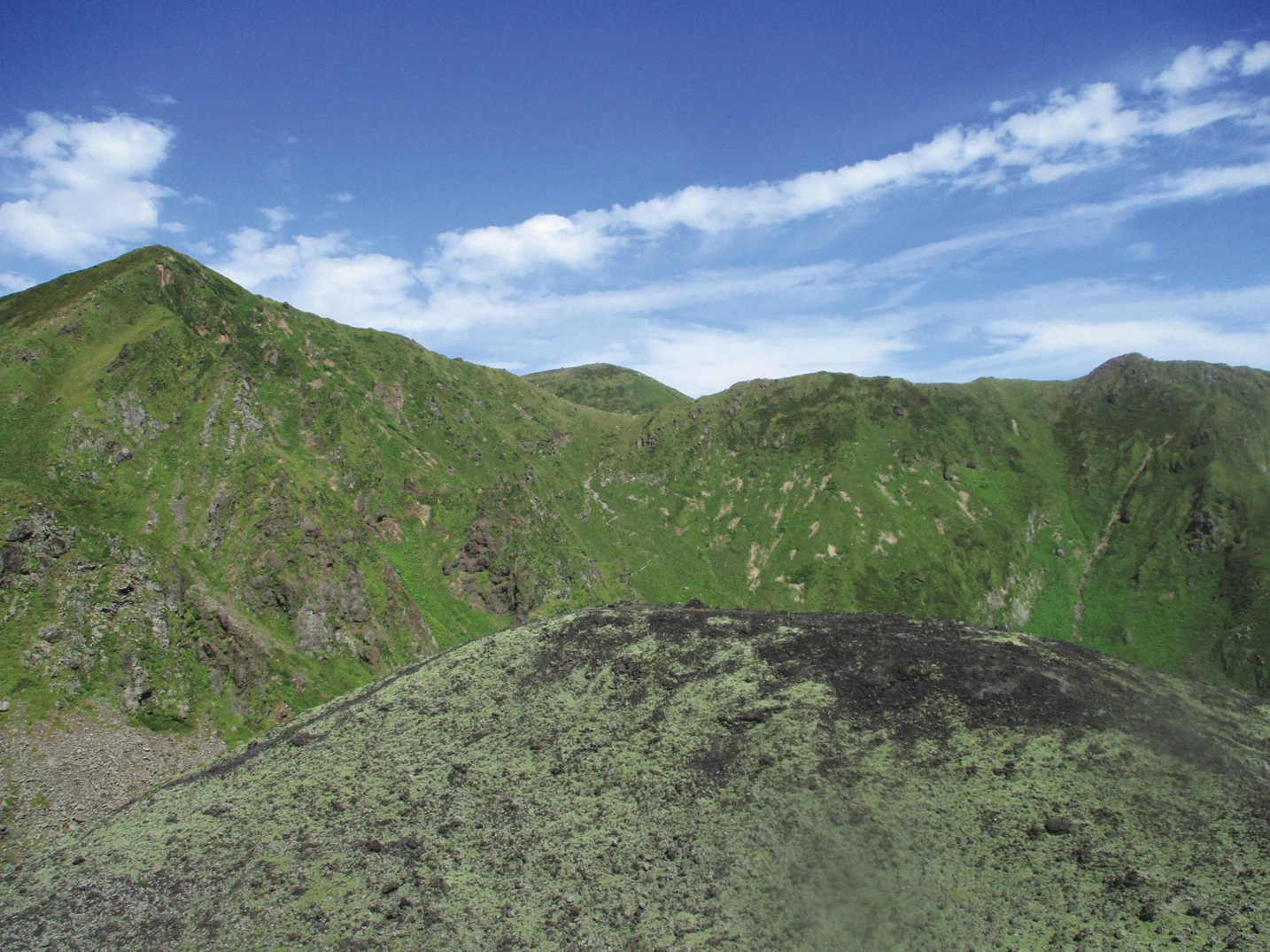

秣岳は剣岳を中央火口丘とする崩壊が進んだ旧外輪山の西端に位置する山です。天馬尾根と呼ばれる外輪山の稜線上に点在する雪田草原や高層湿原と、そこに咲き乱れる高山植物、そして秋の紅葉は必見で、最近は入山者が増えています。 須川温泉から昭和湖、天狗平を経て栗駒山へ至るコースは須川温泉から栗駒山へ(コースガイド)を参照ください。天狗平から栗駒山山頂まで35分で往復できますので、初めての方は往復してきたほうが良いでしょう。 天狗平から西へミネカエデ・ミヤマナラ・ドウダンの灌木帯の中を進むと、展望岩頭と呼ばれる北側が切れ落ちた露岩の上に出ます。ここは栗駒山随一の展望地で、眼下に剣岳や昭和湖、須川湖、池塘を散りばめた高層湿原の龍泉ヶ原を見下ろし、秣岳へ続く天馬尾根の背後に端正な山容を見せる鳥海山、そして重畳と連なる山々の奥に焼石連峰が一望できます。この露岩には6月初旬にイワウメやミネズオウ・イワヒゲ・コケモモが咲き誇ります。 展望岩頭を後にして、洗掘されて歩きにくい道を40分下り、秣岳との鞍部に出ます。そこから先は雪田草原と高層湿原が続く、展望の良い穏やかな登りになります。やがて木道が敷かれたしろがね湿原に出ます。平らな湿原の奥の岩峰に向かって真っすぐに伸びる木道の景観から「栗駒のモン・サン=ミッシェル」と称され登山者に親しまれています。岩峰の上に登ると眼前に秣岳が見え、岩峰を取り巻く灌木帯の紅葉は赤、オレンジ、黄、緑の原色に彩られ見事です。 秣岳手前の湿原周辺には栗駒山唯一のオオシラビソの植生が見られます。雪田草原の中の急坂を登ると秣岳山頂に着きます。東側の展望が開け、眼下の樹海の中に須川湖の青い湖面が望めます。 秣岳から北西方面に急坂をジグザグに下り、鞍部から少し登り返して、右へ岩と泥が混じった滑りやすい斜面を降りて行きます。ブナの原生林に入り30分ほどで栗駒道路の秣岳登山口に着きます。ここから車道を1時間歩いて須川温泉に戻ります。時間と体力があれば須川湖の南側にあるシラタマノキ湿原に立ち寄り、泥炭層の露頭を見るのもお勧めです。秣岳は剣岳を中央火口丘とする崩壊が進んだ旧外輪山の西端に位置する山です。天馬尾根と呼ばれる外輪山の稜線上に点在する雪田草原や高層湿原と、そこに咲き乱れる高山植物、そして秋の紅葉は必見で、最近は入山者が増えています。 須川温泉から昭和湖、天狗平を経て栗駒山へ至るコースは須川温泉から栗駒山へ(コースガイド)を参照ください。天狗平から栗駒山山頂まで35分で往復できますので、初めての方は往復してきたほうが良いでしょう。 天狗平から西へミネカエデ・ミヤマナラ・ドウダンの灌木帯の中を進むと、展望岩頭と呼ばれる北側が切れ落ちた露岩の上に出ます。ここは栗駒山随一の展望地で、眼下に剣岳や昭和湖、須川湖、池塘を散りばめた高層湿原の龍泉ヶ原を見下ろし、秣岳へ続く天馬尾根の背後に端正な山容を見せる鳥海山、そして重畳と連なる山々の奥に焼石連峰が一望できます。この露岩には6月初旬にイワウメやミネズオウ・イワヒゲ・コケモモが咲き誇ります。 展望岩頭を後にして、洗掘されて歩きにくい道を40分下り、秣岳との鞍部に出ます。そこから先は雪田草原と高層湿原が続く、展望の良い穏やかな登りになります。やがて木道が敷かれたしろがね湿原に出ます。平らな湿原の奥の岩峰に向かって真っすぐに伸びる木道の景観から「栗駒のモン・サン=ミッシェル」と称され登山者に親しまれています。岩峰の上に登ると眼前に秣岳が見え、岩峰を取り巻く灌木帯の紅葉は赤、オレンジ、黄、緑の原色に彩られ見事です。 秣岳手前の湿原周辺には栗駒山唯一のオオシラビソの植生が見られます。雪田草原の中の急坂を登ると秣岳山頂に着きます。東側の展望が開け、眼下の樹海の中に須川湖の青い湖面が望めます。 秣岳から北西方面に急坂をジグザグに下り、鞍部から少し登り返して、右へ岩と泥が混じった滑りやすい斜面を降りて行きます。ブナの原生林に入り30分ほどで栗駒道路の秣岳登山口に着きます。ここから車道を1時間歩いて須川温泉に戻ります。時間と体力があれば須川湖の南側にあるシラタマノキ湿原に立ち寄り、泥炭層の露頭を見るのもお勧めです。 -

役内から神室山へ

- 日帰り

- 7時間15分

- 11.7km

役内から神室山へ

- 日帰り

- 7時間15分

- 11.7km

役内川流域の集落では神室山を「作の神」として信仰しています。三十三尋の滝は「水垢離場」で、御田の神の池塘は雨乞いの聖地です。池塘に石を投げ込み、神を怒らせて雨を降らせることを祈りました。また池塘に生えるカヤツリグサの成長の具合を見て稲の作柄を祈ったと言われています。山頂北側の御宝前には鏑山大神が祀られ、古来より山岳信仰の霊場として栄えていました。 役内集落から大役内林道に入り、鳥居の建つ西ノ又林道入口を右折して約2km進むと、駐車場のあるパノラマコース登山口に着きます。登りに使う西ノ又コースは直進し林道をさらに奥に進みます。30分ほどで登山道に変わり、すぐに吊橋を渡ります。右岸沿いに沢筋を歩くと、再び吊橋を渡ります。ここからしばらく左岸の山腹を進みますが、足場の細い箇所が多いので滑落注意です。 やがて対岸の支沢にかかる三十三尋の滝が現れます。西ノ又沢を飛び石伝いに右岸に渡り、左の斜面を登ると不動明王の石仏が祀られた最後の水場に出ます。 ここから胸突八丁と呼ばれるブナ林の急登が標高差400m余り続きます。やがて傾斜が緩くなるとクマのひるね坂で、少し登ると石祠がある御田の神に着きます。御田の神の湿原にはイワイチョウ・イワカガミ・ニッコウキスゲなどの高山植物が咲いています。沢の源頭の草原を登って行くと、日本有数のキヌガサソウの群生地があります。窓くぐりと言われる灌木のトンネルを抜ければ、神室山がようやく姿を現します。役内沢側が切れ落ちたヤセ尾根を登り、主稜線の西ノ又コース分岐は左折。小さな岩場を通過し、登り返すと全方位に展望が開けた神室山山頂です。南に小又山、火打岳へと続く主稜線が一望でき、東に虎毛山や高松岳、北西に鳥海山が望めます。西側に100mほど下ると避難小屋があります。 帰路は西ノ又コース分岐まで戻り、そこから前神室山まで縦走し、パノラマコースを下ります。栗駒国定公園のレリーフが岩場に埋め込まれた通称レリーフピークを過ぎ、1325mの八幡神ピークで有屋へ下る道を左に見送り、鞍部を過ぎて急坂を登り返すと水晶森への道が左に分岐します。直進して緩く登れば前神室山山頂に着きます。山頂からはミニ縦走してきた稜線と、神室山が一望できます。 前神室山からは北への眺望の広がる稜線を下ります。第三、第二、第一の各ピークには登り返しがあり、なかなか標高が下がって行きません。深いブナの森からしだいに支尾根の急坂を下るようになり、いっぷく平を過ぎるとスギ林に入ります。小沢を渡ればようやく登山口に戻れます。役内川流域の集落では神室山を「作の神」として信仰しています。三十三尋の滝は「水垢離場」で、御田の神の池塘は雨乞いの聖地です。池塘に石を投げ込み、神を怒らせて雨を降らせることを祈りました。また池塘に生えるカヤツリグサの成長の具合を見て稲の作柄を祈ったと言われています。山頂北側の御宝前には鏑山大神が祀られ、古来より山岳信仰の霊場として栄えていました。 役内集落から大役内林道に入り、鳥居の建つ西ノ又林道入口を右折して約2km進むと、駐車場のあるパノラマコース登山口に着きます。登りに使う西ノ又コースは直進し林道をさらに奥に進みます。30分ほどで登山道に変わり、すぐに吊橋を渡ります。右岸沿いに沢筋を歩くと、再び吊橋を渡ります。ここからしばらく左岸の山腹を進みますが、足場の細い箇所が多いので滑落注意です。 やがて対岸の支沢にかかる三十三尋の滝が現れます。西ノ又沢を飛び石伝いに右岸に渡り、左の斜面を登ると不動明王の石仏が祀られた最後の水場に出ます。 ここから胸突八丁と呼ばれるブナ林の急登が標高差400m余り続きます。やがて傾斜が緩くなるとクマのひるね坂で、少し登ると石祠がある御田の神に着きます。御田の神の湿原にはイワイチョウ・イワカガミ・ニッコウキスゲなどの高山植物が咲いています。沢の源頭の草原を登って行くと、日本有数のキヌガサソウの群生地があります。窓くぐりと言われる灌木のトンネルを抜ければ、神室山がようやく姿を現します。役内沢側が切れ落ちたヤセ尾根を登り、主稜線の西ノ又コース分岐は左折。小さな岩場を通過し、登り返すと全方位に展望が開けた神室山山頂です。南に小又山、火打岳へと続く主稜線が一望でき、東に虎毛山や高松岳、北西に鳥海山が望めます。西側に100mほど下ると避難小屋があります。 帰路は西ノ又コース分岐まで戻り、そこから前神室山まで縦走し、パノラマコースを下ります。栗駒国定公園のレリーフが岩場に埋め込まれた通称レリーフピークを過ぎ、1325mの八幡神ピークで有屋へ下る道を左に見送り、鞍部を過ぎて急坂を登り返すと水晶森への道が左に分岐します。直進して緩く登れば前神室山山頂に着きます。山頂からはミニ縦走してきた稜線と、神室山が一望できます。 前神室山からは北への眺望の広がる稜線を下ります。第三、第二、第一の各ピークには登り返しがあり、なかなか標高が下がって行きません。深いブナの森からしだいに支尾根の急坂を下るようになり、いっぷく平を過ぎるとスギ林に入ります。小沢を渡ればようやく登山口に戻れます。 -

有屋から神室山~火打岳を縦走して親倉見へ

- 1泊2日

- 13時間35分

- 21.1km

有屋から神室山~火打岳を縦走して親倉見へ

- 1泊2日

- 13時間35分

- 21.1km

東北随一のヤセ尾根を有する神室連峰は、雪崩により東斜面がそぎ落とされた東西非対称の山稜が続き、標高からは計り知れないアルペン的な風貌が魅力です。 ここでは神室山への最短コースである有屋登山口から神室山に登り、連峰最高峰の小又山、神室の怪峰と呼ばれる火打岳を経て槍ヶ先まで縦走し、最上町の親倉見に下りるルートを紹介します。 有屋登山口の車止めを抜け、金山川右岸の林道を歩きます。林道終点からカツラ・トチノキやブナ林の広がる緩やかな山道を進みます。やがて沢の二股に着くと、ここから稜線まで標高差700mの九十九折りの尾根道が続きます。春日神と刻まれた大岩を見ると、そこから展望の良い灌木帯の登りに変わり、まもなく主稜線上の八幡神ピークに着きます。縦走路を南に進み、レリーフが埋め込まれた岩場の先で西ノ又コースが合流します。そこからヤセ尾根を500m歩けば神室山山頂です。この日は山頂西側のバイオトイレが完備された神室山避難小屋で1泊します。 翌朝は早めに出発しましょう。縦走路は急な下りで始まります。 15分ほどで根ノ崎登山口への道を左に分けます。ヤセた主稜線は展望に優れ、小規模ながらお花畑も見られます。急坂を登って天狗森に着くと、優美な山容の小又山がぐっと近づきます。振り返ると神室山が堂々とした姿で聳えています。鋭峰・火打岳が一望できる最高峰の小又山山頂で休憩しましょう。 小又山から南に700m行くとクロサンショウウオが生息するサンショ平と呼ばれる湿原があります。小刻みなアップダウンが続く縦走路は南東側が切れ落ち高度感抜群です。火打岳手前の鞍部の砂利口から、尖った火打北峰を目指し急なヤセ尾根を登ります。左手の大横川源頭部の雪蝕崖が眼前に広がり迫力満点です 火打北峰からもう一段登れば火打岳山頂に着きます。縦走してきた主稜線が一望でき、八森山、杢蔵山など連峰南部の山も見えてきます。展望を満喫したら、さらに主稜線をさらに南下して、大尺山、中先を越えて槍ヶ先のピークを目指しましょう。 槍ヶ先で主稜線を離れ、南東へと伸びるブナ林の尾根道を下ります。677m峰の北側を巻いて急坂を下ると、道が二手に別れ、親倉見へは左の道を下ります。スギの植林地を過ぎるとアカマツの巨木が立つ山神社が現れ、少し下れば廃村になった親倉見登山口に着きます。JR陸羽東線の鵜杉駅まで徒歩で1時間です。東北随一のヤセ尾根を有する神室連峰は、雪崩により東斜面がそぎ落とされた東西非対称の山稜が続き、標高からは計り知れないアルペン的な風貌が魅力です。 ここでは神室山への最短コースである有屋登山口から神室山に登り、連峰最高峰の小又山、神室の怪峰と呼ばれる火打岳を経て槍ヶ先まで縦走し、最上町の親倉見に下りるルートを紹介します。 有屋登山口の車止めを抜け、金山川右岸の林道を歩きます。林道終点からカツラ・トチノキやブナ林の広がる緩やかな山道を進みます。やがて沢の二股に着くと、ここから稜線まで標高差700mの九十九折りの尾根道が続きます。春日神と刻まれた大岩を見ると、そこから展望の良い灌木帯の登りに変わり、まもなく主稜線上の八幡神ピークに着きます。縦走路を南に進み、レリーフが埋め込まれた岩場の先で西ノ又コースが合流します。そこからヤセ尾根を500m歩けば神室山山頂です。この日は山頂西側のバイオトイレが完備された神室山避難小屋で1泊します。 翌朝は早めに出発しましょう。縦走路は急な下りで始まります。 15分ほどで根ノ崎登山口への道を左に分けます。ヤセた主稜線は展望に優れ、小規模ながらお花畑も見られます。急坂を登って天狗森に着くと、優美な山容の小又山がぐっと近づきます。振り返ると神室山が堂々とした姿で聳えています。鋭峰・火打岳が一望できる最高峰の小又山山頂で休憩しましょう。 小又山から南に700m行くとクロサンショウウオが生息するサンショ平と呼ばれる湿原があります。小刻みなアップダウンが続く縦走路は南東側が切れ落ち高度感抜群です。火打岳手前の鞍部の砂利口から、尖った火打北峰を目指し急なヤセ尾根を登ります。左手の大横川源頭部の雪蝕崖が眼前に広がり迫力満点です 火打北峰からもう一段登れば火打岳山頂に着きます。縦走してきた主稜線が一望でき、八森山、杢蔵山など連峰南部の山も見えてきます。展望を満喫したら、さらに主稜線をさらに南下して、大尺山、中先を越えて槍ヶ先のピークを目指しましょう。 槍ヶ先で主稜線を離れ、南東へと伸びるブナ林の尾根道を下ります。677m峰の北側を巻いて急坂を下ると、道が二手に別れ、親倉見へは左の道を下ります。スギの植林地を過ぎるとアカマツの巨木が立つ山神社が現れ、少し下れば廃村になった親倉見登山口に着きます。JR陸羽東線の鵜杉駅まで徒歩で1時間です。 -

泥湯から高松岳へ

- 日帰り

- 6時間35分

- 13km

泥湯から高松岳へ

- 日帰り

- 6時間35分

- 13km

高松岳の山名は山麓の高松郷に由来すると言われています。泥湯から高松岳に直接登る登山道はなく、一般的に小安岳から時計回りで泥湯三山を周回するコースが歩かれています。 泥湯温泉奥山旅館は2016年7月に火災で全焼しましたが、2019年の春に宿泊棟が再建され、かつての湯宿が復活しました。 泥湯温泉の駐車場から、秋ノ宮方面へ車道を歩くと、すぐ左手に高松岳登山口があります。高松川の堰堤を右下に見ながら急斜面を横切る箇所は、土が崩れ、足場が悪いので滑落に注意してください。スギ林を過ぎ、ブナの茂る道を登っていくと、もうもうと湯けむりが立ち昇る新湯跡に着きます。その先傾斜が増し、小尾根を登ると、しだいに尾根から離れて、ブナの原生林の中、延々と山腹を巻く道になります。この一帯は残雪があるとルートファインディングが非常に難しいところです。 やがて小安岳の西斜面を巻くようになり、崩壊地の急な斜面を登り水場に着きます。そこから少し登れば稜線上の小安岳分岐に出て、左へ10分で高松岳や山伏岳、栗駒山、焼石連峰の展望が素晴らしい小安岳山頂です。 分岐に戻り、直進してアップダウンの少ない稜線を進みます。右手に高松岳の量感ある山容が見え隠れしています。石神分岐は右へ。ここから西へ向きを変えて展望の良い稜線上にある2つの小ピークを越えると、まもなく木造2階建の避難小屋が建つ高松岳最高地点に着きます。この避難小屋は水場がないのが難点です。ここから南へ灌木帯の中を10分歩いた場所が山頂標識と石碑がある高松岳山頂で、南側が切れ落ち、虎毛山、栗駒山、神室連峰、鳥海山、月山など雄大な眺めが広がります。 再び避難小屋まで戻り、西へ伸びる広い尾根をたどって山伏岳を目指します。鞍部までの道は掘れてぬかるみになっている事もあります。夏場に高山植物の咲く1261mピークを越え、1時間ほどで山伏岳に着きます。南側眼下に険しい山容の屏風岳が見えます。 泥湯へは北東へ伸びる広い尾根を下ります。展望が開けた穏やかな傾斜の灌木帯の道は、やがてブナ林に入って行きます。秋にはナラタケなどキノコの収穫も期待できます。やがてカラマツ・スギの植林地を通り抜け、再びブナ林の道になると、泥湯から秋ノ宮に通じる、県道・こまち湯ったりロードまでは僅かな距離です。県道に出て右に少し行くと、川原毛地獄の荒涼とした白い火山地形が広がります。ここから2km県道を歩けば泥湯温泉に戻れます。なお高松岳の登山道は刈り払いが隔年で実施されるため、ヤブがかぶって歩き難いことがあります。高松岳の山名は山麓の高松郷に由来すると言われています。泥湯から高松岳に直接登る登山道はなく、一般的に小安岳から時計回りで泥湯三山を周回するコースが歩かれています。 泥湯温泉奥山旅館は2016年7月に火災で全焼しましたが、2019年の春に宿泊棟が再建され、かつての湯宿が復活しました。 泥湯温泉の駐車場から、秋ノ宮方面へ車道を歩くと、すぐ左手に高松岳登山口があります。高松川の堰堤を右下に見ながら急斜面を横切る箇所は、土が崩れ、足場が悪いので滑落に注意してください。スギ林を過ぎ、ブナの茂る道を登っていくと、もうもうと湯けむりが立ち昇る新湯跡に着きます。その先傾斜が増し、小尾根を登ると、しだいに尾根から離れて、ブナの原生林の中、延々と山腹を巻く道になります。この一帯は残雪があるとルートファインディングが非常に難しいところです。 やがて小安岳の西斜面を巻くようになり、崩壊地の急な斜面を登り水場に着きます。そこから少し登れば稜線上の小安岳分岐に出て、左へ10分で高松岳や山伏岳、栗駒山、焼石連峰の展望が素晴らしい小安岳山頂です。 分岐に戻り、直進してアップダウンの少ない稜線を進みます。右手に高松岳の量感ある山容が見え隠れしています。石神分岐は右へ。ここから西へ向きを変えて展望の良い稜線上にある2つの小ピークを越えると、まもなく木造2階建の避難小屋が建つ高松岳最高地点に着きます。この避難小屋は水場がないのが難点です。ここから南へ灌木帯の中を10分歩いた場所が山頂標識と石碑がある高松岳山頂で、南側が切れ落ち、虎毛山、栗駒山、神室連峰、鳥海山、月山など雄大な眺めが広がります。 再び避難小屋まで戻り、西へ伸びる広い尾根をたどって山伏岳を目指します。鞍部までの道は掘れてぬかるみになっている事もあります。夏場に高山植物の咲く1261mピークを越え、1時間ほどで山伏岳に着きます。南側眼下に険しい山容の屏風岳が見えます。 泥湯へは北東へ伸びる広い尾根を下ります。展望が開けた穏やかな傾斜の灌木帯の道は、やがてブナ林に入って行きます。秋にはナラタケなどキノコの収穫も期待できます。やがてカラマツ・スギの植林地を通り抜け、再びブナ林の道になると、泥湯から秋ノ宮に通じる、県道・こまち湯ったりロードまでは僅かな距離です。県道に出て右に少し行くと、川原毛地獄の荒涼とした白い火山地形が広がります。ここから2km県道を歩けば泥湯温泉に戻れます。なお高松岳の登山道は刈り払いが隔年で実施されるため、ヤブがかぶって歩き難いことがあります。 -

秋の宮温泉郷から虎毛山へ

- 日帰り

- 6時間5分

- 8.7km

秋の宮温泉郷から虎毛山へ

- 日帰り

- 6時間5分

- 8.7km

虎毛山の名は、幾つかの沢の縦縞模様が、虎の毛並のように見えることに由来しています。この山を特長づけるのは、山頂の南東側に広がる1haほどの、なだらかに傾斜した高層湿原です。湿原に散在する幾つかの池溏に栗駒山の秀麗な姿を映し出していて、「雲上のオアシス」と称されています。 国道108号役内大橋の1.5km北西にある虎毛山登山口の標識に従い、役内川沿いの舗装された林道を2km進むと旧登山口に着きます。この先の赤倉沢林道は2018年8月の集中豪雨で路肩が崩落し、復旧工事が行われています。現在の虎毛山登山口は旧登山口から1.8km上流部に移され、大きな駐車場も整備されました。なお登山口近くにトラの滴と呼ばれる水場があります。右手の枝沢上部が崩落し、堆積した岩石で登山道が寸断された場所は、水際を慎重に通過しましょう。登山口から歩き始めて40分で、赤倉沢の渡渉点に着きます。仮設された橋は2023年7月の豪雨で再び破壊され渡渉が必要です。橋の復旧時期は未定。 ここから主稜線の1234mのピークまで、一気に標高差600mに及ぶ本格的な登りが始まります。ブナとミズナラの混生林の中、要所に木段が設置された九十九折りの急坂を過ぎ、傾斜が緩くなるとヒノキアスナロの原生林が現れます。この先、再びブナの見事な森を登ると、高松岳への縦走コースが分岐する1234mのピークに飛び出します。この縦走路は2018年以降、刈り払いが行われておらず、ヤブが繁茂して通行できない状況です。 右へルートをとり、少し進めば眺望が開け、ドーム型の虎毛山が目の前に現れます。高松岳へ延々と続く稜線も一望できます。小さな鞍部を越し、左に曲がってブナ林から灌木帯の登りに変わります。ここで西側の展望が開け、鳥海山、神室連峰、月山が見えてきます。この一帯の秋の真っ赤な紅葉は見事です。やがて傾斜が徐々に緩み、避難小屋が見えたらまもなく虎毛山山頂です。 小屋の先に広がる高層湿原を散策しましょう。6月中旬から7月上旬にかけてヒナザクラ・ワタスゲ・チングルマなどが咲き誇り、秋にはオレンジ色の草紅葉が見事です。山上の楽園の素晴らしい景観を心ゆくまで楽しんだら往路を戻ります。なお虎毛山山頂避難小屋には水場はありません。虎毛山の名は、幾つかの沢の縦縞模様が、虎の毛並のように見えることに由来しています。この山を特長づけるのは、山頂の南東側に広がる1haほどの、なだらかに傾斜した高層湿原です。湿原に散在する幾つかの池溏に栗駒山の秀麗な姿を映し出していて、「雲上のオアシス」と称されています。 国道108号役内大橋の1.5km北西にある虎毛山登山口の標識に従い、役内川沿いの舗装された林道を2km進むと旧登山口に着きます。この先の赤倉沢林道は2018年8月の集中豪雨で路肩が崩落し、復旧工事が行われています。現在の虎毛山登山口は旧登山口から1.8km上流部に移され、大きな駐車場も整備されました。なお登山口近くにトラの滴と呼ばれる水場があります。右手の枝沢上部が崩落し、堆積した岩石で登山道が寸断された場所は、水際を慎重に通過しましょう。登山口から歩き始めて40分で、赤倉沢の渡渉点に着きます。仮設された橋は2023年7月の豪雨で再び破壊され渡渉が必要です。橋の復旧時期は未定。 ここから主稜線の1234mのピークまで、一気に標高差600mに及ぶ本格的な登りが始まります。ブナとミズナラの混生林の中、要所に木段が設置された九十九折りの急坂を過ぎ、傾斜が緩くなるとヒノキアスナロの原生林が現れます。この先、再びブナの見事な森を登ると、高松岳への縦走コースが分岐する1234mのピークに飛び出します。この縦走路は2018年以降、刈り払いが行われておらず、ヤブが繁茂して通行できない状況です。 右へルートをとり、少し進めば眺望が開け、ドーム型の虎毛山が目の前に現れます。高松岳へ延々と続く稜線も一望できます。小さな鞍部を越し、左に曲がってブナ林から灌木帯の登りに変わります。ここで西側の展望が開け、鳥海山、神室連峰、月山が見えてきます。この一帯の秋の真っ赤な紅葉は見事です。やがて傾斜が徐々に緩み、避難小屋が見えたらまもなく虎毛山山頂です。 小屋の先に広がる高層湿原を散策しましょう。6月中旬から7月上旬にかけてヒナザクラ・ワタスゲ・チングルマなどが咲き誇り、秋にはオレンジ色の草紅葉が見事です。山上の楽園の素晴らしい景観を心ゆくまで楽しんだら往路を戻ります。なお虎毛山山頂避難小屋には水場はありません。 -

大森平から須金岳へ

- 日帰り

- 6時間0分

- 10.7km

大森平から須金岳へ

- 日帰り

- 6時間0分

- 10.7km

須金岳も禿岳と同様に鬼首カルデラの外輪山の一峰で、藩政時代に良質の素金を産出したことが山名の由来です。 大森平から仙北沢林道を1.5km歩くと、右に登山口の標識があります。山腹を横切り、一合目で左折してブナやヒメコマツの混じる尾根を登ります。やがてブナ林の中の急な登りが続き水沢森に着きます。ここから樹高が低くなり、サラサドウダンが群生する尾根を登ると、「須金山頂」の標識がある小湿原の九合目に出ます。この先、猪の倉沢の源頭部の開けた頂稜に出て、荒雄岳を中央火口丘とする鬼首環状盆地の景観が一気に広がります。 1241m峰を越えて寒湯沢コースを上ノ台へ下りましょう。ブナの幽玄な原生林が広がる尾根を下り、ヒノキアスナロが林立するヤセ尾根を過ぎれば寒湯沢登山口です。沢を2回渡渉して林道を歩くと上ノ台に出ます。須金岳も禿岳と同様に鬼首カルデラの外輪山の一峰で、藩政時代に良質の素金を産出したことが山名の由来です。 大森平から仙北沢林道を1.5km歩くと、右に登山口の標識があります。山腹を横切り、一合目で左折してブナやヒメコマツの混じる尾根を登ります。やがてブナ林の中の急な登りが続き水沢森に着きます。ここから樹高が低くなり、サラサドウダンが群生する尾根を登ると、「須金山頂」の標識がある小湿原の九合目に出ます。この先、猪の倉沢の源頭部の開けた頂稜に出て、荒雄岳を中央火口丘とする鬼首環状盆地の景観が一気に広がります。 1241m峰を越えて寒湯沢コースを上ノ台へ下りましょう。ブナの幽玄な原生林が広がる尾根を下り、ヒノキアスナロが林立するヤセ尾根を過ぎれば寒湯沢登山口です。沢を2回渡渉して林道を歩くと上ノ台に出ます。 -

白地山

- 日帰り

- 5時間30分

- 13.4km

白地山

- 日帰り

- 5時間30分

- 13.4km

鉛山峠登山口の看板から登り始めます。階段の道を登るとすぐに鉛山峠で道は二分し、左の木道が敷かれた道を進んでいきます。木道は敷かれてから年月が経ち、苔が生えて滑るので要注意です。本コースは十和田湖外輪山を延々とたどるため、羊の腸のごとく長く長く歩いていきます。山頂と登山口の標高差で200m弱です。 木道が切れると東屋のある白雲亭展望台に着きます。次にミソナゲ峠を見て、さらに進んでいきます。少し登りになったなと思う箇所もありますが、すぐに下降して、再び登りになります。 やがて997mピークで、前方からの大川岱コースの道と左手(西)からの道、山頂へ向かうコースとの合流点です。眼下に十和田湖があり、いつもとは違った眺めの湖があります。展望がいいのでひと休みしてから、山頂へ向かいます。 997mピークからは湿地帯になり、高山植物が咲き乱れてきます。木道が敷かれているので、足元が埋まることはありません。ただ木道のスリップには注意していきましょう。碇ヶ関コースとの合流点が湿原三叉路です。山頂へは直進し、木道が途切れてから、ひと登りで白地山山頂に着きます。ベンチがあるのでひと休みしましょう。目の高さに樹林やササがあるので、展望が良いとはいえませんが、北に南八甲田、南には奥羽の山並みが見えます。帰りは登ってきた道を延々と下ります。 ※本コースは登り下りの標高差の少ないコースだけに入山者も多めですが、荒天時は無理な入山は避けましょう。また、碇ヶ関コースは湿原三叉路からの下部、ササが茂って歩行困難です。一方大川岱からのコースは、沢の中を歩いたりしますが、アプローチや帰路が万全であれば、一周するのも良いでしょう。鉛山峠登山口の看板から登り始めます。階段の道を登るとすぐに鉛山峠で道は二分し、左の木道が敷かれた道を進んでいきます。木道は敷かれてから年月が経ち、苔が生えて滑るので要注意です。本コースは十和田湖外輪山を延々とたどるため、羊の腸のごとく長く長く歩いていきます。山頂と登山口の標高差で200m弱です。 木道が切れると東屋のある白雲亭展望台に着きます。次にミソナゲ峠を見て、さらに進んでいきます。少し登りになったなと思う箇所もありますが、すぐに下降して、再び登りになります。 やがて997mピークで、前方からの大川岱コースの道と左手(西)からの道、山頂へ向かうコースとの合流点です。眼下に十和田湖があり、いつもとは違った眺めの湖があります。展望がいいのでひと休みしてから、山頂へ向かいます。 997mピークからは湿地帯になり、高山植物が咲き乱れてきます。木道が敷かれているので、足元が埋まることはありません。ただ木道のスリップには注意していきましょう。碇ヶ関コースとの合流点が湿原三叉路です。山頂へは直進し、木道が途切れてから、ひと登りで白地山山頂に着きます。ベンチがあるのでひと休みしましょう。目の高さに樹林やササがあるので、展望が良いとはいえませんが、北に南八甲田、南には奥羽の山並みが見えます。帰りは登ってきた道を延々と下ります。 ※本コースは登り下りの標高差の少ないコースだけに入山者も多めですが、荒天時は無理な入山は避けましょう。また、碇ヶ関コースは湿原三叉路からの下部、ササが茂って歩行困難です。一方大川岱からのコースは、沢の中を歩いたりしますが、アプローチや帰路が万全であれば、一周するのも良いでしょう。 -

十和利山

- 日帰り

- 2時間0分

- 5.2km

十和利山

- 日帰り

- 2時間0分

- 5.2km

以前は多くの登山者で賑わった山ですが、今日ではその数は少なくなっているようです。 迷ヶ平駐車場から国道454号を渡った所が登山口です。道は直進します。東西分岐の標柱はクマにかじられ分からなくなっていますが、道は一本道なので分岐点はすぐ分かります。ここでは左の道をとります。平坦な道を進んでいくと、開けた場所に出ます。かつてキャンプ場だった所で、ここから登りになります。 すぐに左手の木々が伐採されている中を横目に登っていきます。登るに従って傾斜が増してきますが、登りやすい道です。山頂直下で左手(北)の三ッ岳からの道と合流しますが、ササの道になって歩くのが大変困難です。すぐに山頂分岐で右手に折れれば裸地化した十和利山山頂です。十和田湖の展望がすこぶる良い山頂で、ずっと景色を眺めていたい所です。 休んでから下山にかかります。山頂分岐を右手に折れると急坂の下りです。両側のササや木々につかまりながら下っていきます。滑りやすい黒土なので、十分に注意してください。とくに雨天や降雪直後は注意が必要です。降雪時は軽アイゼンがあると良いでしょう。 道が平坦になると前方に風力発電の風車などが見えてきます。再び下りにかかると、まもなく東西分岐に出ます。ここを左折して進むと登山口に戻ります。 ※この地区はタケノコ(ネマガリタケ・学名・チシマザサ)がよく生えます(5月末から6月中旬頃)。タケノコはクマが好んで食べるため、この時期クマによる死亡事故が何件も発生しています。時期をずらすなど、入山する際は十分注意してください。以前は多くの登山者で賑わった山ですが、今日ではその数は少なくなっているようです。 迷ヶ平駐車場から国道454号を渡った所が登山口です。道は直進します。東西分岐の標柱はクマにかじられ分からなくなっていますが、道は一本道なので分岐点はすぐ分かります。ここでは左の道をとります。平坦な道を進んでいくと、開けた場所に出ます。かつてキャンプ場だった所で、ここから登りになります。 すぐに左手の木々が伐採されている中を横目に登っていきます。登るに従って傾斜が増してきますが、登りやすい道です。山頂直下で左手(北)の三ッ岳からの道と合流しますが、ササの道になって歩くのが大変困難です。すぐに山頂分岐で右手に折れれば裸地化した十和利山山頂です。十和田湖の展望がすこぶる良い山頂で、ずっと景色を眺めていたい所です。 休んでから下山にかかります。山頂分岐を右手に折れると急坂の下りです。両側のササや木々につかまりながら下っていきます。滑りやすい黒土なので、十分に注意してください。とくに雨天や降雪直後は注意が必要です。降雪時は軽アイゼンがあると良いでしょう。 道が平坦になると前方に風力発電の風車などが見えてきます。再び下りにかかると、まもなく東西分岐に出ます。ここを左折して進むと登山口に戻ります。 ※この地区はタケノコ(ネマガリタケ・学名・チシマザサ)がよく生えます(5月末から6月中旬頃)。タケノコはクマが好んで食べるため、この時期クマによる死亡事故が何件も発生しています。時期をずらすなど、入山する際は十分注意してください。 -

荒沢登山口から田代岳へ

- 日帰り

- 4時間45分

- 7.8km

荒沢登山口から田代岳へ

- 日帰り

- 4時間45分

- 7.8km

荒沢登山口から登り出します。この登山口がすでに一合目です。 ブナ林の中の小沢に沿って登っていきます。サワグルミ・ホオノキなどの水分を好む木々が目立つ中を緩く登ると二合目で、その少し先で道は山道を行く林内コースと分岐します。林内コースは途中、三合目の少し手前でまた合流します。川沿コースは荒れてきているため、林内コースの通行をおすすめします。 三合目からはほぼ平坦地のブナ林の中を進んで行きます。湿原の直前の九合目に出るまで全く展望のない山道です。やがて、大広手分岐(四合目)で左手から大広手コースが合流し、さらに直進すると五合目で右手から上荒沢コースが合流します。五合目からは緩く登って行きます。 各合目を通過しながら登って行くと、パッと視界が開ける九合目湿原の北端に出ます。木道の両側は池塘群で、ミツガシワが生育しています。九合目には右手に「神の田」があり、ここでは一年の稲作の作柄を占う半夏生の行事が行われます。(夏至から数えて11日目にあたる7月2日頃までの期間を半夏生といいます。) ここから山頂へ向かって急坂を登って行きます。道の両側に咲いている高山植物を愛でながら、ゆっくり登っていきましょう。やがて避難小屋が建っている田代岳山頂です。山頂直下からの眼下に見る池塘群は見事のひと言です。また、北に八甲田連峰、西に岩木山、南に鳥海山などの山々の展望も素晴らしいものです。 展望を楽しんだ後、下りは登ってきた道を戻りますが、二合目から一合目の間は道が細く急な箇所があるので注意して歩きましょう。 ※大広手コースは、初めは小沢に沿って登り出しますが、すぐに伐採通になり緩く登って行きます。四合目で荒沢コースと合流します。道は広く急なところもないので初心者向けのコースです。トイレは荒沢登山口と、大広手登山口の駐車場、糸滝公園前にあります。荒沢登山口から登り出します。この登山口がすでに一合目です。 ブナ林の中の小沢に沿って登っていきます。サワグルミ・ホオノキなどの水分を好む木々が目立つ中を緩く登ると二合目で、その少し先で道は山道を行く林内コースと分岐します。林内コースは途中、三合目の少し手前でまた合流します。川沿コースは荒れてきているため、林内コースの通行をおすすめします。 三合目からはほぼ平坦地のブナ林の中を進んで行きます。湿原の直前の九合目に出るまで全く展望のない山道です。やがて、大広手分岐(四合目)で左手から大広手コースが合流し、さらに直進すると五合目で右手から上荒沢コースが合流します。五合目からは緩く登って行きます。 各合目を通過しながら登って行くと、パッと視界が開ける九合目湿原の北端に出ます。木道の両側は池塘群で、ミツガシワが生育しています。九合目には右手に「神の田」があり、ここでは一年の稲作の作柄を占う半夏生の行事が行われます。(夏至から数えて11日目にあたる7月2日頃までの期間を半夏生といいます。) ここから山頂へ向かって急坂を登って行きます。道の両側に咲いている高山植物を愛でながら、ゆっくり登っていきましょう。やがて避難小屋が建っている田代岳山頂です。山頂直下からの眼下に見る池塘群は見事のひと言です。また、北に八甲田連峰、西に岩木山、南に鳥海山などの山々の展望も素晴らしいものです。 展望を楽しんだ後、下りは登ってきた道を戻りますが、二合目から一合目の間は道が細く急な箇所があるので注意して歩きましょう。 ※大広手コースは、初めは小沢に沿って登り出しますが、すぐに伐採通になり緩く登って行きます。四合目で荒沢コースと合流します。道は広く急なところもないので初心者向けのコースです。トイレは荒沢登山口と、大広手登山口の駐車場、糸滝公園前にあります。 -

安比高原スキー場から八幡平へ

- 日帰り

- 7時間0分

- 13.7km

安比高原スキー場から八幡平へ

- 日帰り

- 7時間0分

- 13.7km

安比リゾートセンターからセントラルゲレンデに出ると左手に安比ゴンドラ乗り場があります。ゴンドラ(運行期間等はお問合せください)に乗って約15分、標高1300mのゴンドラ山頂駅に着きます。散策路山頂パノラマコースの階段を登ると前森山頂上です。広い山頂には展望デッキがあり、岩手山と裏岩手連峰、これから歩く山なみが一望できます。ここから西森山、屋棟岳、大黒森、恵比須森、そして茶臼岳へとアップダウンの尾根歩きが始まります。 散策路は東へ下りゴンドラへ周回しますが、登山道は西へ下って行きます。下り切るとブナの巨木が立つ三本ぶな分岐。ここへは、ゴンドラが運行されていない日はリゾートセンターからやまばとコースを歩いて登って来ることもできます。この分岐を直進し、急な広葉樹の森を登り返すとまた分岐で、右へ折れわずかで西森山です。前森山方面に展望があります。分岐へ戻り右へ折れ、しばらく行くとまた分岐で中のまきばからの道と合流します。左へ進み、オオシラビソの中の道を小さくアップダウンしながら行きます。展望はありません。道が狭くなり灌木の中を行くと分岐になり、左へわずかで屋棟岳。北に少し展望があります。分岐へ戻って左へ進み、時おり岩手山を左に見て登り返すと大黒森です。広い道に出たら右折し、まっすぐな道を登って行くと、やがて恵比須森を経て赤川登山口からの茶臼岳コースとぶつかります。左へ折れしばらく登ると茶臼山荘に出ます。 山荘から約5分で八幡平三大展望所の一つ茶臼岳。岩手山と裏岩手連峰が一望できます。山荘に戻って左へ緩やかに下り黒谷地湿原へ。黒谷地バス停方向へ少し行くと熊ノ泉です。往復して水を補給するのも良いでしょう。掘れた道を緩やかに登って行き、安比岳コースとの分岐を直進しお花畑を巻くと道は平たんになり間もなく右に一段高く源太森です。三大展望地の一つで、オオシラビソに囲まれた湿原や八幡沼、北には八甲田連峰も見えます。登山道へ戻り、木道を進むと広々とした湿原が広がります。八幡沼周回路の分岐を右折し、湿原の中の木道をのんびり歩きましょう。やがて左に避難小屋陵雲荘を見て、道は石畳になり少し登ると展望デッキ。岩手山、オオシラビソの森、八幡沼が一望です。道標に従いガマ沼を左に見て石畳をわずかで八幡平山頂です。 蒸ノ湯への道には進まず、道標に従ってめがね沼、鏡沼を左に見て石畳を下ると八幡平アスピーテラインの岩手秋田県境、八幡平登山口です。安比リゾートセンターからセントラルゲレンデに出ると左手に安比ゴンドラ乗り場があります。ゴンドラ(運行期間等はお問合せください)に乗って約15分、標高1300mのゴンドラ山頂駅に着きます。散策路山頂パノラマコースの階段を登ると前森山頂上です。広い山頂には展望デッキがあり、岩手山と裏岩手連峰、これから歩く山なみが一望できます。ここから西森山、屋棟岳、大黒森、恵比須森、そして茶臼岳へとアップダウンの尾根歩きが始まります。 散策路は東へ下りゴンドラへ周回しますが、登山道は西へ下って行きます。下り切るとブナの巨木が立つ三本ぶな分岐。ここへは、ゴンドラが運行されていない日はリゾートセンターからやまばとコースを歩いて登って来ることもできます。この分岐を直進し、急な広葉樹の森を登り返すとまた分岐で、右へ折れわずかで西森山です。前森山方面に展望があります。分岐へ戻り右へ折れ、しばらく行くとまた分岐で中のまきばからの道と合流します。左へ進み、オオシラビソの中の道を小さくアップダウンしながら行きます。展望はありません。道が狭くなり灌木の中を行くと分岐になり、左へわずかで屋棟岳。北に少し展望があります。分岐へ戻って左へ進み、時おり岩手山を左に見て登り返すと大黒森です。広い道に出たら右折し、まっすぐな道を登って行くと、やがて恵比須森を経て赤川登山口からの茶臼岳コースとぶつかります。左へ折れしばらく登ると茶臼山荘に出ます。 山荘から約5分で八幡平三大展望所の一つ茶臼岳。岩手山と裏岩手連峰が一望できます。山荘に戻って左へ緩やかに下り黒谷地湿原へ。黒谷地バス停方向へ少し行くと熊ノ泉です。往復して水を補給するのも良いでしょう。掘れた道を緩やかに登って行き、安比岳コースとの分岐を直進しお花畑を巻くと道は平たんになり間もなく右に一段高く源太森です。三大展望地の一つで、オオシラビソに囲まれた湿原や八幡沼、北には八甲田連峰も見えます。登山道へ戻り、木道を進むと広々とした湿原が広がります。八幡沼周回路の分岐を右折し、湿原の中の木道をのんびり歩きましょう。やがて左に避難小屋陵雲荘を見て、道は石畳になり少し登ると展望デッキ。岩手山、オオシラビソの森、八幡沼が一望です。道標に従いガマ沼を左に見て石畳をわずかで八幡平山頂です。 蒸ノ湯への道には進まず、道標に従ってめがね沼、鏡沼を左に見て石畳を下ると八幡平アスピーテラインの岩手秋田県境、八幡平登山口です。 -

後生掛温泉から玉川温泉へ秋田焼山を縦走

- 日帰り

- 4時間50分

- 8.6km

後生掛温泉から玉川温泉へ秋田焼山を縦走

- 日帰り

- 4時間50分

- 8.6km

登山口となる後生掛温泉へは秋田側から路線バスかタクシーで入ります。マイカーなら岩手県側から八幡平アスピーテラインを利用します。 バス停横の斜面を下り、小さな看板に従って小沢にかかる丸太橋を渡ったら左へ折れ、後生掛温泉に沿うように進みます。やがてブナの森へ入り、木道が敷かれた緩やかな道になります。徐々に傾斜が増し、後生掛温泉と毛せん峠の中間を示す道標を過ぎるとやがて平坦になり国見台です。北東には後生掛温泉の湯けむりが見えます。オオシラビソの平らな道を行き、一旦下って道を登り返して行くと、突然視界が開け毛せん峠に出ます。夏は一面イソツツジの群落です。広場になっていて木製のベンチもあります。ベンチの後方へ少し登ると栂森山頂です。毛せん峠から狭いやや荒れた道を下り、1354mピークを巻くように登り返してまた少し下ると、後生掛温泉と玉川温泉の中間地点を示す道標があります。さらに下るとやがて小さな湿地帯に出て焼山避難小屋に到着です。小屋の脇の急な登りを越えると奇岩の連なる鬼ヶ城で、南側を巻くように行くと荒涼とした景色になり、右に噴気の上がる火口湖湯沼、左には山頂部北斜面の岩壁が立ち上がっています。風向きによって火山性ガスが流れてくることもあり、注意が必要です。6月、この岩壁と登山道の両側が一面のイワカガミの群落となり、荒地に咲くピンクの花が可憐です。ガレた道を登ると名残峠。湯沼が眼下に、西には森吉山と目指す玉川温泉も見えます。湯沼を背に滑りやすい道をひと登りすると玉川温泉分岐。分岐を左に進むとわずかで焼山頂上です。ササに覆われ展望はありません。 玉川温泉分岐まで戻り左へ進みます。道はヤブ状の急な下りになり、足場も悪く注意が必要です。急坂が終わると視界が開け、目の前に名残峠へ続く灰色の山肌が飛び込んできます。階段状の道が左へ続き、やがてオオシラビソの森へ入って行きます。倒木、洗掘など足場が悪いので慎重に下りましょう。徐々に傾斜が緩み、植生がブナに変わって行きます。秋の紅葉は見事で、まるで黄色い光のシャワーを浴びて歩くような感覚を覚えます。広場のようになっている水場を過ぎると、硫黄のにおいがしてきて玉川温泉が近いことを知らせてくれます。九十九折れの長い階段が終わると登山口で、至る所から噴煙が上がる玉川温泉園地自然研究路に出ます。左右どちらを行ってもよいですが、ここは大地獄と呼ばれる方へ。98℃の熱湯が噴出する大噴のすぐ横を通りながら行くと玉川温泉に到着です。登山口となる後生掛温泉へは秋田側から路線バスかタクシーで入ります。マイカーなら岩手県側から八幡平アスピーテラインを利用します。 バス停横の斜面を下り、小さな看板に従って小沢にかかる丸太橋を渡ったら左へ折れ、後生掛温泉に沿うように進みます。やがてブナの森へ入り、木道が敷かれた緩やかな道になります。徐々に傾斜が増し、後生掛温泉と毛せん峠の中間を示す道標を過ぎるとやがて平坦になり国見台です。北東には後生掛温泉の湯けむりが見えます。オオシラビソの平らな道を行き、一旦下って道を登り返して行くと、突然視界が開け毛せん峠に出ます。夏は一面イソツツジの群落です。広場になっていて木製のベンチもあります。ベンチの後方へ少し登ると栂森山頂です。毛せん峠から狭いやや荒れた道を下り、1354mピークを巻くように登り返してまた少し下ると、後生掛温泉と玉川温泉の中間地点を示す道標があります。さらに下るとやがて小さな湿地帯に出て焼山避難小屋に到着です。小屋の脇の急な登りを越えると奇岩の連なる鬼ヶ城で、南側を巻くように行くと荒涼とした景色になり、右に噴気の上がる火口湖湯沼、左には山頂部北斜面の岩壁が立ち上がっています。風向きによって火山性ガスが流れてくることもあり、注意が必要です。6月、この岩壁と登山道の両側が一面のイワカガミの群落となり、荒地に咲くピンクの花が可憐です。ガレた道を登ると名残峠。湯沼が眼下に、西には森吉山と目指す玉川温泉も見えます。湯沼を背に滑りやすい道をひと登りすると玉川温泉分岐。分岐を左に進むとわずかで焼山頂上です。ササに覆われ展望はありません。 玉川温泉分岐まで戻り左へ進みます。道はヤブ状の急な下りになり、足場も悪く注意が必要です。急坂が終わると視界が開け、目の前に名残峠へ続く灰色の山肌が飛び込んできます。階段状の道が左へ続き、やがてオオシラビソの森へ入って行きます。倒木、洗掘など足場が悪いので慎重に下りましょう。徐々に傾斜が緩み、植生がブナに変わって行きます。秋の紅葉は見事で、まるで黄色い光のシャワーを浴びて歩くような感覚を覚えます。広場のようになっている水場を過ぎると、硫黄のにおいがしてきて玉川温泉が近いことを知らせてくれます。九十九折れの長い階段が終わると登山口で、至る所から噴煙が上がる玉川温泉園地自然研究路に出ます。左右どちらを行ってもよいですが、ここは大地獄と呼ばれる方へ。98℃の熱湯が噴出する大噴のすぐ横を通りながら行くと玉川温泉に到着です。 -

秋田駒ヶ岳八合目から最高峰の男女岳へ

- 日帰り

- 4時間10分

- 6.5km

秋田駒ヶ岳八合目から最高峰の男女岳へ

- 日帰り

- 4時間10分

- 6.5km

駒ヶ岳八合目まで登山シーズン中は車両規制があり、シャトルバスが運行されます。運行日、時間を確認して利用しましょう。八合目小屋のホワイトボードで花の情報などを確認し、トイレを済ませて歩き始めます。 水場の右の案内板の前が登山口です。すぐに焼森への分岐、少し登って浄土平への分岐ですがいずれも直進します。段差の続く右側が切れ落ちた細い道を、山を巻くように登ると田沢湖の見える広場、片倉岳展望台です。なおも男女岳を巻くように溶岩の露出した道を進み、木道になると阿弥陀池に出ます。左は男女岳、右は馬の背に挟まれた池で夏は木道の両側に様々な高山植物が咲き乱れます。池を回るように木道がありますが、ここは反時計回りに進みます。回り込むと木のベンチ、避難小屋、トイレがあります。 一休みしたら目の前にある本峰男女岳を目指しましょう。丸石が敷き詰められた道を行くと間もなく階段になります。段差が大きなところもありますのでゆっくり行きましょう。ひと登りで広場になった男女岳山頂です。男岳、馬の背、横岳、焼森はもちろん、岩手山や乳頭山、森吉山、田沢湖など全方位の展望が広がります。 阿弥陀池へ戻って木道を反時計回りに進み、男岳と馬の背の鞍部に登ります。ここは十字路交差点、直進して急斜面を下ればムーミン谷、左は馬の背、ここは右の男岳へ。溶岩の露出した段差の登りが続きます。左側が切れ落ちている箇所もあり、つまずき転倒注意です。高度感が増し尾根が平らになると間もなく鳥居と祠のある男岳頂上です。眼下に金十郎長嶺やムーミン谷、遠く鳥海山や岩手山、和賀山塊など眺望抜群です。 足元に注意し馬の背の鞍部に戻ります。馬の背は両側が切れ落ちた高度感のある足場の悪い狭い尾根で、大きな岩をよじ登る箇所もあり注意が必要です。道が平たんになると阿弥陀池からの道と合流し、間もなく灌木に囲まれた木のベンチがある横岳です。ここは三差路、左折して焼森へ下ります。右は国見温泉への道です。灌木を抜けると夏はコマクサの群落が現れる火山砂礫地帯に出てすぐにケルンのある焼森です。左に男女岳、左後方を振り返ると男岳や馬の背、阿弥陀池避難小屋が見上げる高さになっています。前方には笊森山や乳頭山へ続くたおやかな山なみ、そして遠く岩手山や八幡平、森吉山などを見渡す広々とした景色が広がっています。 砂礫の斜面を下ると三差路で、右は笊森山へ続く縦走路。ここは左折で八合目を目指します。焼森を少し巻くように進んで足場の悪い階段状の急な道を下り、小沢を渡って登り返します。尾根に続く灌木帯の中の狭い道を下って行くと駒ヶ岳八合目に出ます。駒ヶ岳八合目まで登山シーズン中は車両規制があり、シャトルバスが運行されます。運行日、時間を確認して利用しましょう。八合目小屋のホワイトボードで花の情報などを確認し、トイレを済ませて歩き始めます。 水場の右の案内板の前が登山口です。すぐに焼森への分岐、少し登って浄土平への分岐ですがいずれも直進します。段差の続く右側が切れ落ちた細い道を、山を巻くように登ると田沢湖の見える広場、片倉岳展望台です。なおも男女岳を巻くように溶岩の露出した道を進み、木道になると阿弥陀池に出ます。左は男女岳、右は馬の背に挟まれた池で夏は木道の両側に様々な高山植物が咲き乱れます。池を回るように木道がありますが、ここは反時計回りに進みます。回り込むと木のベンチ、避難小屋、トイレがあります。 一休みしたら目の前にある本峰男女岳を目指しましょう。丸石が敷き詰められた道を行くと間もなく階段になります。段差が大きなところもありますのでゆっくり行きましょう。ひと登りで広場になった男女岳山頂です。男岳、馬の背、横岳、焼森はもちろん、岩手山や乳頭山、森吉山、田沢湖など全方位の展望が広がります。 阿弥陀池へ戻って木道を反時計回りに進み、男岳と馬の背の鞍部に登ります。ここは十字路交差点、直進して急斜面を下ればムーミン谷、左は馬の背、ここは右の男岳へ。溶岩の露出した段差の登りが続きます。左側が切れ落ちている箇所もあり、つまずき転倒注意です。高度感が増し尾根が平らになると間もなく鳥居と祠のある男岳頂上です。眼下に金十郎長嶺やムーミン谷、遠く鳥海山や岩手山、和賀山塊など眺望抜群です。 足元に注意し馬の背の鞍部に戻ります。馬の背は両側が切れ落ちた高度感のある足場の悪い狭い尾根で、大きな岩をよじ登る箇所もあり注意が必要です。道が平たんになると阿弥陀池からの道と合流し、間もなく灌木に囲まれた木のベンチがある横岳です。ここは三差路、左折して焼森へ下ります。右は国見温泉への道です。灌木を抜けると夏はコマクサの群落が現れる火山砂礫地帯に出てすぐにケルンのある焼森です。左に男女岳、左後方を振り返ると男岳や馬の背、阿弥陀池避難小屋が見上げる高さになっています。前方には笊森山や乳頭山へ続くたおやかな山なみ、そして遠く岩手山や八幡平、森吉山などを見渡す広々とした景色が広がっています。 砂礫の斜面を下ると三差路で、右は笊森山へ続く縦走路。ここは左折で八合目を目指します。焼森を少し巻くように進んで足場の悪い階段状の急な道を下り、小沢を渡って登り返します。尾根に続く灌木帯の中の狭い道を下って行くと駒ヶ岳八合目に出ます。 -

金十郎長根を登り地熱湧く溶岩の山、女岳へ

- 日帰り

- 6時間5分

- 10.6km

金十郎長根を登り地熱湧く溶岩の山、女岳へ

- 日帰り

- 6時間5分

- 10.6km

国見温泉が登山口です。路線バスはありません。マイカーかタクシー利用となります。登山口には30台ほどの駐車場がありますが、花や紅葉の時期は休日平日問わず早朝すぐ満車になります。タクシー利用が良いでしょう。森山荘の横が登り口で、ルートや時間を記した案内看板と登山届箱があります。急な道をひと登りでブナの森に入ります。初夏はイワカガミロードとなる道を登って行くとやがて急な階段が現れ、登り切ると秋田駒大外輪山に乗り、休憩に適した横長根です。ブナの枝越しにこれから歩く金十郎長根と目指す女岳が見えます。 横長根を左折し大外輪を下って行きます。岩手秋田県境の道標を過ぎ、最低鞍部まで下り切って少し登り返すと休憩に適した御坪分岐です。ここからいよいよ金十郎長根の登りです。笹やブナの灌木帯を抜けると視界が開け、これから歩く尾根と女岳、その奥に男岳、木々で覆われた火口原とその向こうに大外輪の対岸が目に飛び込みます。振り向くと眼下に田沢湖が光り、爽快な眺めの中の急な道をさらに登って行くと、やがて休憩に適した平たんな水沢分岐です。 水沢分岐からわずかで岩が板状に切り立った五百羅漢です。道は岩壁の右側へ迂回します。崩れた岩の散らばる急斜面を慎重に下り、ロープのある草付きを登り返すとテラス状の平たん地に出ます。ここが女岳への分岐ですが道標はありません。足場の悪いザレた道を右に下って行きます。やや低いヤブになっていますが道はしっかりしています。右に溶岩流を見ながら錫杖頭の裾を巻くように登り返して行くと分岐になりますが、ここにも道標はありません。直進がムーミン谷で、ここは溶岩に付けられた白いペンキ印と踏み跡を確認して右へ進み、女岳へ取り付きます。 道は溶岩の中に続き、道標はありませんが途中で右回りと左回りに分かれます。どちらを選んでも構いませんが道を外れないこと。ひと登りで地熱が湧く女岳山頂です。展望は全方位。目の前には天を突くような男岳と横岳へ続く馬の背の稜線が迫り、眼下には馬場の小路、通称ムーミン谷が見えます。アルペンムード満点の眺めを楽しんだらムーミン谷への分岐へ戻り右折します。足場の悪い岩場を下り、馬の背への分岐を過ぎるとムーミン谷です。ムーミン谷を抜けると夏、タカネスミレやコマクサが咲き乱れる火山砂礫の大焼砂に出ます。 大焼砂分岐で横岳からの道と合流したら右折し、外輪山を下って行きます。道が平たんになると横長根で、このルートをひと回りしてきたことになります。最後の休憩を取ったら国見温泉へ下りましょう。国見温泉が登山口です。路線バスはありません。マイカーかタクシー利用となります。登山口には30台ほどの駐車場がありますが、花や紅葉の時期は休日平日問わず早朝すぐ満車になります。タクシー利用が良いでしょう。森山荘の横が登り口で、ルートや時間を記した案内看板と登山届箱があります。急な道をひと登りでブナの森に入ります。初夏はイワカガミロードとなる道を登って行くとやがて急な階段が現れ、登り切ると秋田駒大外輪山に乗り、休憩に適した横長根です。ブナの枝越しにこれから歩く金十郎長根と目指す女岳が見えます。 横長根を左折し大外輪を下って行きます。岩手秋田県境の道標を過ぎ、最低鞍部まで下り切って少し登り返すと休憩に適した御坪分岐です。ここからいよいよ金十郎長根の登りです。笹やブナの灌木帯を抜けると視界が開け、これから歩く尾根と女岳、その奥に男岳、木々で覆われた火口原とその向こうに大外輪の対岸が目に飛び込みます。振り向くと眼下に田沢湖が光り、爽快な眺めの中の急な道をさらに登って行くと、やがて休憩に適した平たんな水沢分岐です。 水沢分岐からわずかで岩が板状に切り立った五百羅漢です。道は岩壁の右側へ迂回します。崩れた岩の散らばる急斜面を慎重に下り、ロープのある草付きを登り返すとテラス状の平たん地に出ます。ここが女岳への分岐ですが道標はありません。足場の悪いザレた道を右に下って行きます。やや低いヤブになっていますが道はしっかりしています。右に溶岩流を見ながら錫杖頭の裾を巻くように登り返して行くと分岐になりますが、ここにも道標はありません。直進がムーミン谷で、ここは溶岩に付けられた白いペンキ印と踏み跡を確認して右へ進み、女岳へ取り付きます。 道は溶岩の中に続き、道標はありませんが途中で右回りと左回りに分かれます。どちらを選んでも構いませんが道を外れないこと。ひと登りで地熱が湧く女岳山頂です。展望は全方位。目の前には天を突くような男岳と横岳へ続く馬の背の稜線が迫り、眼下には馬場の小路、通称ムーミン谷が見えます。アルペンムード満点の眺めを楽しんだらムーミン谷への分岐へ戻り右折します。足場の悪い岩場を下り、馬の背への分岐を過ぎるとムーミン谷です。ムーミン谷を抜けると夏、タカネスミレやコマクサが咲き乱れる火山砂礫の大焼砂に出ます。 大焼砂分岐で横岳からの道と合流したら右折し、外輪山を下って行きます。道が平たんになると横長根で、このルートをひと回りしてきたことになります。最後の休憩を取ったら国見温泉へ下りましょう。 -

八合目から乳頭山へ

- 日帰り

- 6時間15分

- 11.9km

八合目から乳頭山へ

- 日帰り

- 6時間15分

- 11.9km

このコースは秋田駒ヶ岳山頂には登らず、秋田県側八合目から笊森山へ向かう縦走路に入り、千沼ヶ原から乳頭山へ登り返して孫六温泉に下る健脚向きです。路線バスなどのアクセスも比較的容易なことから、逆ルートで歩く人も多くいます。 八合目まで登山シーズン中は車両規制があります。麓のアルパこまくさからシャトルバスで上がりましょう。休憩所兼避難小屋、トイレのある駒ヶ岳八合目の標高は1300mです。場合によっては防風防寒対策をし、水場の左側にある千沼ヶ原への縦走路へ入ります。沢へ下って階段状の道を登り返すと、7月はニッコウキスゲが咲き乱れる笹森山斜面の花畑です。 笹森山と休暇村乳頭温泉郷への分岐を直進し、灌木帯の中を湯森山へと登ります。焼森分岐を直進して少し行くと視界が開け、広々とした緩やかな尾根の中にこれから歩く縦走路が見えます。爽快な眺めです。足場の悪い道を下ると木道の敷かれた湿地帯、お花畑の熊見平。ここから道は登りになりハイマツ帯の中に巨岩の岩宿が現れます。岩の上に立って景色を楽しむのも良いでしょう。膝まで藪になった道は緩やかに続き、砂礫の歩きやすい道になって振り返ると秋田駒がはるか遠くになっています。やがて笊森山に着き、広い山頂からは岩手山、眼下に千沼ヶ原、すぐ隣には乳頭山が見えます。 少し下った分岐で右に折れ、朽ちた木道を注意して下ると1000もの池塘が点在すると言われれる千沼ヶ原です。わずか半世紀ほど前に知られるようになり原始性が保たれていることなどから、貴重な湿原と言われています。ここは左へ折れオオシラビソの森を進みます。小さなアップダウンを繰り返し笊森山からの道と合流すると乳頭山が前方に見えてきます。ガレ場を登り滝ノ上温泉からの道と合流し、左側が切れ落ちた急斜面をひと登りで乳頭山頂上です。森吉山、裏岩手連峰、秋田駒など展望良好です。南東側は断崖で、板状節理の岩が崩壊していますので要注意です。 北西側はなだらかな斜面で、その樹林の中に小さく見える田代平山荘へ向かいます。黒湯温泉への分岐を右折しオオシラビソの中を進むと田代平山荘に着きます。木道を西へ進み、田代平湿原の中の分岐を左折して乳頭山を見納めし、樹林の中へ入って行きます。荒れた道をスリップ転倒に注意して進むと、オオシラビソからブナの森に変わります。道は緩急を繰り返して下り、小ピークを過ぎると最後の急斜面になります。沢沿いを巻いて間もなく孫六温泉(休業中、2025年は要確認)の入り口に出ます。 砂利道を右へ約10分で乳頭温泉バス停です。このコースは秋田駒ヶ岳山頂には登らず、秋田県側八合目から笊森山へ向かう縦走路に入り、千沼ヶ原から乳頭山へ登り返して孫六温泉に下る健脚向きです。路線バスなどのアクセスも比較的容易なことから、逆ルートで歩く人も多くいます。 八合目まで登山シーズン中は車両規制があります。麓のアルパこまくさからシャトルバスで上がりましょう。休憩所兼避難小屋、トイレのある駒ヶ岳八合目の標高は1300mです。場合によっては防風防寒対策をし、水場の左側にある千沼ヶ原への縦走路へ入ります。沢へ下って階段状の道を登り返すと、7月はニッコウキスゲが咲き乱れる笹森山斜面の花畑です。 笹森山と休暇村乳頭温泉郷への分岐を直進し、灌木帯の中を湯森山へと登ります。焼森分岐を直進して少し行くと視界が開け、広々とした緩やかな尾根の中にこれから歩く縦走路が見えます。爽快な眺めです。足場の悪い道を下ると木道の敷かれた湿地帯、お花畑の熊見平。ここから道は登りになりハイマツ帯の中に巨岩の岩宿が現れます。岩の上に立って景色を楽しむのも良いでしょう。膝まで藪になった道は緩やかに続き、砂礫の歩きやすい道になって振り返ると秋田駒がはるか遠くになっています。やがて笊森山に着き、広い山頂からは岩手山、眼下に千沼ヶ原、すぐ隣には乳頭山が見えます。 少し下った分岐で右に折れ、朽ちた木道を注意して下ると1000もの池塘が点在すると言われれる千沼ヶ原です。わずか半世紀ほど前に知られるようになり原始性が保たれていることなどから、貴重な湿原と言われています。ここは左へ折れオオシラビソの森を進みます。小さなアップダウンを繰り返し笊森山からの道と合流すると乳頭山が前方に見えてきます。ガレ場を登り滝ノ上温泉からの道と合流し、左側が切れ落ちた急斜面をひと登りで乳頭山頂上です。森吉山、裏岩手連峰、秋田駒など展望良好です。南東側は断崖で、板状節理の岩が崩壊していますので要注意です。 北西側はなだらかな斜面で、その樹林の中に小さく見える田代平山荘へ向かいます。黒湯温泉への分岐を右折しオオシラビソの中を進むと田代平山荘に着きます。木道を西へ進み、田代平湿原の中の分岐を左折して乳頭山を見納めし、樹林の中へ入って行きます。荒れた道をスリップ転倒に注意して進むと、オオシラビソからブナの森に変わります。道は緩急を繰り返して下り、小ピークを過ぎると最後の急斜面になります。沢沿いを巻いて間もなく孫六温泉(休業中、2025年は要確認)の入り口に出ます。 砂利道を右へ約10分で乳頭温泉バス停です。 -

畚岳から嶮岨森を踏み、大深湿原を通って松川温泉へ

- 日帰り

- 6時間35分

- 13.1km

畚岳から嶮岨森を踏み、大深湿原を通って松川温泉へ

- 日帰り

- 6時間35分

- 13.1km

八幡平アスピーテラインの岩手秋田県境から八幡平樹海ラインを約1㎞下ったところが裏岩手連峰縦走路の入口で、標高は1460mです。路線バスが走っていますが、本数が少なくタクシー利用が良いでしょう。マイカーなら縦走路入口に数台、入口から樹海ラインを約100m下がった所に10台ほどの駐車場があります。 案内図と道標がある裏岩手連峰登山口から、目の前にこれから登る畚岳、はるか南東に岩手山が見え踏破意欲がかき立てられます。はやる気持ちを抑え、緩やかな道を進むと間もなく畚岳分岐です。急な坂をひと登りで茶臼岳、源太森と並ぶ八幡平三大展望地の一つ、畚岳の頂上です。山名の由来は、山容が昔の土木作業で使われた運搬用具の畚に似ているからなのでしょうか。標高は1578m、このルートでは最も高い山です。 全方位の展望を楽しんだら分岐にもどり、右に折れてオオシラビソの森に続く道を下って行きます。徐々に登り返し平たんな諸桧岳を通ってまた下り、石沼に出ます。再び登りになって前諸桧を過ぎると左に展望が開け、岩手山や眼下のオオシラビソの森の中に鏡沼や樹海ライン、前方に嶮岨森が見える絶景が広がります。八幡平のオオシラビソの植生密度は日本一と言われています。 左側が切れ落ちたザレた足場に注意して急な段差の道を下って行くと、天を突くような鋭い峰の嶮岨森を見上げるようになります。下り切ったら急斜面をひと登りで最後のピーク、嶮岨森です。嶮岨とは切り立った、険しいという意味です。山頂は狭いですが、展望は抜群です。道はまた下って緩やかに登り返すと大深山荘に着きます。手入れの行き届いたきれいな小屋で、夏休みの期間や紅葉の時期は小屋泊の登山者でにぎわいます。小屋のすぐ先の分岐を左折すると、すぐ通称大深湿原に出ます。緩やかな斜面に木道が続き、ニッコウキスゲなどの様々な高山植物が咲くお花畑です。中でもひっそりと咲く深い紫のミヤマアケボノソウは印象的です。冷たい湧水があるので喉を潤しましょう。 大深湿原を抜けて森に入り、また別の湿原を通って緩やかに下ると分岐に出ます。右へ登ると源太ヶ岳へ。ここは左へ下って行きます。掘れて溝になったり根張りの滑りやすい急な道を行くと左手に水場があります。ブナの巨木が現れ、丸森川にかけられた橋を渡ると次第に緩やかになり、樹林越しに松川地熱発電所から上がる白煙が見え始めます。やがて発電施設の管理道に出て右折し少し行くと、八幡平樹海ラインの基点にある源太ヶ岳登山口に出ます。松川温泉峡雲荘はすぐそばです。温泉で縦走の疲れを癒すのも良いでしょう。タクシー利用になります。八幡平アスピーテラインの岩手秋田県境から八幡平樹海ラインを約1㎞下ったところが裏岩手連峰縦走路の入口で、標高は1460mです。路線バスが走っていますが、本数が少なくタクシー利用が良いでしょう。マイカーなら縦走路入口に数台、入口から樹海ラインを約100m下がった所に10台ほどの駐車場があります。 案内図と道標がある裏岩手連峰登山口から、目の前にこれから登る畚岳、はるか南東に岩手山が見え踏破意欲がかき立てられます。はやる気持ちを抑え、緩やかな道を進むと間もなく畚岳分岐です。急な坂をひと登りで茶臼岳、源太森と並ぶ八幡平三大展望地の一つ、畚岳の頂上です。山名の由来は、山容が昔の土木作業で使われた運搬用具の畚に似ているからなのでしょうか。標高は1578m、このルートでは最も高い山です。 全方位の展望を楽しんだら分岐にもどり、右に折れてオオシラビソの森に続く道を下って行きます。徐々に登り返し平たんな諸桧岳を通ってまた下り、石沼に出ます。再び登りになって前諸桧を過ぎると左に展望が開け、岩手山や眼下のオオシラビソの森の中に鏡沼や樹海ライン、前方に嶮岨森が見える絶景が広がります。八幡平のオオシラビソの植生密度は日本一と言われています。 左側が切れ落ちたザレた足場に注意して急な段差の道を下って行くと、天を突くような鋭い峰の嶮岨森を見上げるようになります。下り切ったら急斜面をひと登りで最後のピーク、嶮岨森です。嶮岨とは切り立った、険しいという意味です。山頂は狭いですが、展望は抜群です。道はまた下って緩やかに登り返すと大深山荘に着きます。手入れの行き届いたきれいな小屋で、夏休みの期間や紅葉の時期は小屋泊の登山者でにぎわいます。小屋のすぐ先の分岐を左折すると、すぐ通称大深湿原に出ます。緩やかな斜面に木道が続き、ニッコウキスゲなどの様々な高山植物が咲くお花畑です。中でもひっそりと咲く深い紫のミヤマアケボノソウは印象的です。冷たい湧水があるので喉を潤しましょう。 大深湿原を抜けて森に入り、また別の湿原を通って緩やかに下ると分岐に出ます。右へ登ると源太ヶ岳へ。ここは左へ下って行きます。掘れて溝になったり根張りの滑りやすい急な道を行くと左手に水場があります。ブナの巨木が現れ、丸森川にかけられた橋を渡ると次第に緩やかになり、樹林越しに松川地熱発電所から上がる白煙が見え始めます。やがて発電施設の管理道に出て右折し少し行くと、八幡平樹海ラインの基点にある源太ヶ岳登山口に出ます。松川温泉峡雲荘はすぐそばです。温泉で縦走の疲れを癒すのも良いでしょう。タクシー利用になります。 -

松川温泉から三ツ石山へ

- 1泊2日

- 9時間20分

- 16.5km

松川温泉から三ツ石山へ

- 1泊2日

- 9時間20分

- 16.5km

常に岩手山に見守られ、歩を進めるにつれて次々に姿を現す八幡平、森吉山、秋田駒、乳頭山、和賀山塊など北奥羽の名峰を眺めながらの、まさしく稜線漫歩が楽しめます。 松川温泉バス停の少し上、八幡平樹海ラインの基点に源太ヶ岳登山口があります。峡雲荘から少し下ったところにある、無料の広い駐車場にはトイレもあります。 道標に従って登山道に入り、丸森川を渡って急な登りを行くと右手に水場があります。大深湿原への分岐を直進すると、以前は夏になるとお花畑になる斜面でしたが、土砂崩れのため登山道が流されてしまいました。足場の悪い土砂の上に作られた応急の道をピンクテープにしたがって慎重に登って行くと源太ヶ岳に出ます。これから歩く稜線と三ツ石山、そして岩手山へ続く山なみが視界に飛び込んできます。南側が切れ落ちた崖ですので要注意。展望の良いハイマツ帯の中の道を進み、裏岩手縦走路とぶつかって左折すると灌木帯に囲まれた大深岳。八瀬森への分岐を直進し、大下りして登り返すと小畚山です。360度の爽快な眺めです。広々とした稜線の中の緩やかな道を進むとやがて三ツ石山の大岩が近づきます。裏岩手連峰の核心部三ツ石山に立つと、全方位の絶景が広がっています。 岩手山遠望の道を三ツ石湿原に下ると、今宵の宿三ツ石山荘に着きます。きちんと管理され、三ツ石山を眺めるデッキやベンチ、利用自由な暖炉もあるとても快適な避難小屋です。近くの水場は雪解け水利用のため、夏以降は枯れることがあります。ハイシーズンの土日祝日は、日帰りや宿泊の登山者で大賑わいの小屋です。 二日目は山荘から東へ向かいます。山荘を出てすぐ、松川温泉への分岐を直進し灌木帯の中を登って行きます。ひと登りで大松倉山稜線の西端に出て、右に視界が開けます。眼下に葛根田川の谷、乳頭山などが見えます。わずかで展望のない大松倉山頂上です。なだらかな稜線を時おり前方に岩手山を見ながら下って行き、オオシラビソの樹林の中を登り返して行きます。ぬかるみはありますが、地元のボランティアによって定期的に整備されています。やがて犬倉山との分岐に出たら右に折れます。リフトへの分岐を直進し、網張温泉スキー場のゲレンデ内へ入ります。急な道はリフト沿いに続き、やがて第一リフト乗り場の横に下って広い駐車場に出れば、ゴールの網張温泉に到着です。常に岩手山に見守られ、歩を進めるにつれて次々に姿を現す八幡平、森吉山、秋田駒、乳頭山、和賀山塊など北奥羽の名峰を眺めながらの、まさしく稜線漫歩が楽しめます。 松川温泉バス停の少し上、八幡平樹海ラインの基点に源太ヶ岳登山口があります。峡雲荘から少し下ったところにある、無料の広い駐車場にはトイレもあります。 道標に従って登山道に入り、丸森川を渡って急な登りを行くと右手に水場があります。大深湿原への分岐を直進すると、以前は夏になるとお花畑になる斜面でしたが、土砂崩れのため登山道が流されてしまいました。足場の悪い土砂の上に作られた応急の道をピンクテープにしたがって慎重に登って行くと源太ヶ岳に出ます。これから歩く稜線と三ツ石山、そして岩手山へ続く山なみが視界に飛び込んできます。南側が切れ落ちた崖ですので要注意。展望の良いハイマツ帯の中の道を進み、裏岩手縦走路とぶつかって左折すると灌木帯に囲まれた大深岳。八瀬森への分岐を直進し、大下りして登り返すと小畚山です。360度の爽快な眺めです。広々とした稜線の中の緩やかな道を進むとやがて三ツ石山の大岩が近づきます。裏岩手連峰の核心部三ツ石山に立つと、全方位の絶景が広がっています。 岩手山遠望の道を三ツ石湿原に下ると、今宵の宿三ツ石山荘に着きます。きちんと管理され、三ツ石山を眺めるデッキやベンチ、利用自由な暖炉もあるとても快適な避難小屋です。近くの水場は雪解け水利用のため、夏以降は枯れることがあります。ハイシーズンの土日祝日は、日帰りや宿泊の登山者で大賑わいの小屋です。 二日目は山荘から東へ向かいます。山荘を出てすぐ、松川温泉への分岐を直進し灌木帯の中を登って行きます。ひと登りで大松倉山稜線の西端に出て、右に視界が開けます。眼下に葛根田川の谷、乳頭山などが見えます。わずかで展望のない大松倉山頂上です。なだらかな稜線を時おり前方に岩手山を見ながら下って行き、オオシラビソの樹林の中を登り返して行きます。ぬかるみはありますが、地元のボランティアによって定期的に整備されています。やがて犬倉山との分岐に出たら右に折れます。リフトへの分岐を直進し、網張温泉スキー場のゲレンデ内へ入ります。急な道はリフト沿いに続き、やがて第一リフト乗り場の横に下って広い駐車場に出れば、ゴールの網張温泉に到着です。 -

阿仁ゴンドラを利用して森吉山山頂へ

- 日帰り

- 3時間5分

- 8.3km

阿仁ゴンドラを利用して森吉山山頂へ

- 日帰り

- 3時間5分

- 8.3km

標高540mの山麓駅から阿仁ゴンドラを利用して標高1160mの山頂駅へ。およそ20分の空中散歩を楽しみます。山麓駅には観光センター、山頂駅にはビジターセンターが併設されていますので、森吉山の情報を得てから出発することをおすすめします。 登山道は山頂駅を出たところから始まっています。斜面をわずかに登ると道が分岐しています。直登すると展望所ですが、ここは下山時に寄ることにして、右の木道を進みます。わずかに樹林帯を進むと木道から階段状の道になりますが、上空が開けているので気持ちよく歩けるはずです。また、この辺りは紅葉が美しいエリアでもあります。アオモリトドマツの林を抜けると、森吉山の山頂部分が見えてきます。1本道の木道を進んでいくと道が3本に分岐点する地点に出ます。左に登ったところが石森です。直進するのは石森の巻道で石森分岐の北端に出ます。ここは右の木道を進みます。すぐに石森分岐です。ここから阿仁避難小屋に向かいます。 歩きやすい木道が続きます。右に小さな池塘が現れるとロケーションが開けてきます。しばらく進むと左側に大きな鐘が吊るされています。熊避け用なので軽く叩いて先に進みましょう。この先にトイレが併設された阿仁避難小屋が建っています。 阿仁避難小屋から明るく開けた木道を進みます。左に見えている丘のような山が森吉山です。足下に注意しながらガレ気味の道を登ります。途中、稚児平といわれるところにベンチが置かれています。ここを過ぎれば15分ほどで森吉山山頂(向岳)です。 森吉山の山頂は岩が転がる台地。明るく展望に恵まれています。展望盤で眺めを確認したら気に入った場所で休憩しましょう。 下山は往路を石森分岐まで戻りそのまま直進します。小さな池塘を過ぎたところに建つのが森吉神社。立派な社殿の横には避難小屋が建っています。森吉山が全望できるスポットなので、しばらく眺めを堪能して往路を戻ります。石森分岐の手前に右に登る木道があります。ここに入って大小の石が積まれ、森吉神社や森吉山が眺められる石森へ。進行方向を少し下ればゴンドラ山頂駅に向かう道が分岐しています。ここを右へ。道なりに進み、左へ下る手前を直進して展望所に寄ってみましょう。斜面を下ればゴンドラ山頂駅です。標高540mの山麓駅から阿仁ゴンドラを利用して標高1160mの山頂駅へ。およそ20分の空中散歩を楽しみます。山麓駅には観光センター、山頂駅にはビジターセンターが併設されていますので、森吉山の情報を得てから出発することをおすすめします。 登山道は山頂駅を出たところから始まっています。斜面をわずかに登ると道が分岐しています。直登すると展望所ですが、ここは下山時に寄ることにして、右の木道を進みます。わずかに樹林帯を進むと木道から階段状の道になりますが、上空が開けているので気持ちよく歩けるはずです。また、この辺りは紅葉が美しいエリアでもあります。アオモリトドマツの林を抜けると、森吉山の山頂部分が見えてきます。1本道の木道を進んでいくと道が3本に分岐点する地点に出ます。左に登ったところが石森です。直進するのは石森の巻道で石森分岐の北端に出ます。ここは右の木道を進みます。すぐに石森分岐です。ここから阿仁避難小屋に向かいます。 歩きやすい木道が続きます。右に小さな池塘が現れるとロケーションが開けてきます。しばらく進むと左側に大きな鐘が吊るされています。熊避け用なので軽く叩いて先に進みましょう。この先にトイレが併設された阿仁避難小屋が建っています。 阿仁避難小屋から明るく開けた木道を進みます。左に見えている丘のような山が森吉山です。足下に注意しながらガレ気味の道を登ります。途中、稚児平といわれるところにベンチが置かれています。ここを過ぎれば15分ほどで森吉山山頂(向岳)です。 森吉山の山頂は岩が転がる台地。明るく展望に恵まれています。展望盤で眺めを確認したら気に入った場所で休憩しましょう。 下山は往路を石森分岐まで戻りそのまま直進します。小さな池塘を過ぎたところに建つのが森吉神社。立派な社殿の横には避難小屋が建っています。森吉山が全望できるスポットなので、しばらく眺めを堪能して往路を戻ります。石森分岐の手前に右に登る木道があります。ここに入って大小の石が積まれ、森吉神社や森吉山が眺められる石森へ。進行方向を少し下ればゴンドラ山頂駅に向かう道が分岐しています。ここを右へ。道なりに進み、左へ下る手前を直進して展望所に寄ってみましょう。斜面を下ればゴンドラ山頂駅です。 -

岩手県から秋田県へ和賀岳縦走

- 日帰り

- 7時間50分

- 13km

岩手県から秋田県へ和賀岳縦走

- 日帰り

- 7時間50分

- 13km

岩手県西和賀町沢内の西に大きな山なみがゆったりと南北に横たわっています。その山なみのさらに奥に和賀岳が隠れ、奥羽山脈の脊梁にある山頂は麓からは容易にその姿を見ることができません。たどり着くには急坂を登り下りし、川を渡り、再び急斜面の道をひたすら登って行かなければなりません。登り切ると大展望が待っています。 県道1号高下バス停から北に進んだ和賀岳登山口の案内標識を左折、舗装道路からやがて未舗装になる高下川に沿った林道を約7.6km入った所に登山口があります。マイカーなら登山口の奥100mに駐車場があり7~8台、路肩にも数台駐車可能です。タクシーならJR北上線ほっとゆだ駅から約50分です。 登山届提出箱のある和賀岳・高下岳登山口から杉林に入るとすぐに幅の狭い急な登りになります。やがてブナの道になりさらに斜度が増していきます。急坂を登り切ると平たんになり赤沢分岐に出ます。ここからは広々とした巨木のブナの森に緩やかな道が続きます。高下分岐を直進し、和賀川へ向かいます。道は下りになり、左に二か所水場を過ぎてやがて木の根が張った足場の悪い急坂で、檜の巨木を過ぎると和賀川渡渉点です。川底がかなり滑るので要注意です。増水時は渡渉できません。引き返しましょう。渡ってすぐ森に入ると道はいきなり急になり、標高差約600mのほぼまっすぐな道をひたすら登ります。休みながら行きましょう。深く掘れた道から灌木帯を抜けるとコケ平に出ます。西に和賀川源流の谷を挟んで小杉山や薬師岳の稜線、北に和賀岳、東に高下岳稜線など、一気に視界が開けます。夏はニッコウキスゲなど高山植物の花畑になる広い尾根から急な湿原の斜面をひと登りで和賀岳山頂です。遮るもののない大展望、岩手山、早池峰山、秋田駒、鳥海山、焼石連峰など岩手秋田の山々が一望です。 下りは秋田県側へ。左下に和賀岳源頭部の深い谷を見ながら、小鷲山、小杉山、薬師平、薬師岳へとアップダウンを繰り返し長い尾根を下って行きます。展望良好、道は一本道、迷うことはありません。所々のヤブもあまり気になりません。薬師平はお花畑です。薬師岳からは東に岩手県側のコケ平と和賀岳、今歩いて来た小鷲山、小杉山の稜線が一望できます。薬師岳から先、左に切れ落ちた崩落地は要注意。やがてブナの森に入り、倉方、滝倉の水場、ぶな台へと急斜面を下って鬱蒼とした広葉樹の森の中の曲沢分岐を過ぎると甘露水の登山口に出ます。林道を右へ歩くこと約10分。車止めゲートが見えると駐車場、トイレ・休憩所のある秋田側登り口に着きます。岩手県西和賀町沢内の西に大きな山なみがゆったりと南北に横たわっています。その山なみのさらに奥に和賀岳が隠れ、奥羽山脈の脊梁にある山頂は麓からは容易にその姿を見ることができません。たどり着くには急坂を登り下りし、川を渡り、再び急斜面の道をひたすら登って行かなければなりません。登り切ると大展望が待っています。 県道1号高下バス停から北に進んだ和賀岳登山口の案内標識を左折、舗装道路からやがて未舗装になる高下川に沿った林道を約7.6km入った所に登山口があります。マイカーなら登山口の奥100mに駐車場があり7~8台、路肩にも数台駐車可能です。タクシーならJR北上線ほっとゆだ駅から約50分です。 登山届提出箱のある和賀岳・高下岳登山口から杉林に入るとすぐに幅の狭い急な登りになります。やがてブナの道になりさらに斜度が増していきます。急坂を登り切ると平たんになり赤沢分岐に出ます。ここからは広々とした巨木のブナの森に緩やかな道が続きます。高下分岐を直進し、和賀川へ向かいます。道は下りになり、左に二か所水場を過ぎてやがて木の根が張った足場の悪い急坂で、檜の巨木を過ぎると和賀川渡渉点です。川底がかなり滑るので要注意です。増水時は渡渉できません。引き返しましょう。渡ってすぐ森に入ると道はいきなり急になり、標高差約600mのほぼまっすぐな道をひたすら登ります。休みながら行きましょう。深く掘れた道から灌木帯を抜けるとコケ平に出ます。西に和賀川源流の谷を挟んで小杉山や薬師岳の稜線、北に和賀岳、東に高下岳稜線など、一気に視界が開けます。夏はニッコウキスゲなど高山植物の花畑になる広い尾根から急な湿原の斜面をひと登りで和賀岳山頂です。遮るもののない大展望、岩手山、早池峰山、秋田駒、鳥海山、焼石連峰など岩手秋田の山々が一望です。 下りは秋田県側へ。左下に和賀岳源頭部の深い谷を見ながら、小鷲山、小杉山、薬師平、薬師岳へとアップダウンを繰り返し長い尾根を下って行きます。展望良好、道は一本道、迷うことはありません。所々のヤブもあまり気になりません。薬師平はお花畑です。薬師岳からは東に岩手県側のコケ平と和賀岳、今歩いて来た小鷲山、小杉山の稜線が一望できます。薬師岳から先、左に切れ落ちた崩落地は要注意。やがてブナの森に入り、倉方、滝倉の水場、ぶな台へと急斜面を下って鬱蒼とした広葉樹の森の中の曲沢分岐を過ぎると甘露水の登山口に出ます。林道を右へ歩くこと約10分。車止めゲートが見えると駐車場、トイレ・休憩所のある秋田側登り口に着きます。 -

沢尻岳から大荒沢岳・根菅岳を踏んで高下岳へ

- 日帰り

- 8時間35分

- 14.2km

沢尻岳から大荒沢岳・根菅岳を踏んで高下岳へ

- 日帰り

- 8時間35分

- 14.2km

大荒沢川、高下川、和賀川から立ち上がる尾根のピークになるのが高下岳で、麓の西和賀町大荒沢集落からはそのたおやかな稜線がすぐ近くに見えます。登山コースは3つ、貝沢コース、高畑コース、高下コースがあり、ここでは貝沢登山口から4座を踏んで和賀岳登山口へ縦走するコースを紹介します。 県道1号線貝沢バス停にある「高下岳登山道入口」看板から西側の集落へ入り、舗装道路、未舗装林道を約3.5㎞でY字路にある登り口です。数台駐車可能の駐車帯と登山届提出箱があります。タクシーならJR北上線ほっとゆだ駅から約1時間です。 ここからY字路を右へ進み、水量の少ない沢を渉って草地に出ると、旧貝沢登山口を示す大きな木柱があります。ここを左折し森へ入るとすぐ急登が始まります。杉林はブナやクロベ、ミズナラの巨木の立つヤセ尾根になり、やがてブナの道になって行きます。郡界分岐、前山分岐と緩急を繰り返して行くと東に展望が開け、ブナは矮小木になり、草付き、灌木帯を登り切ると倒れた県境分岐道標があります。すぐ先を左に一段上がると広い沢尻岳山頂です。360度の大展望、これから歩く大荒沢岳から根菅岳への尾根、その奥に和賀岳が一望です。 登山道に戻り左へ進み、大荒沢岳へ向かいます。灌木帯を下って急坂を登り返すと大荒沢岳分岐です。右折しわずかで大荒沢岳山頂、展望良好です。分岐へ戻り、右折で縦走路に入ると急な下りになり前方に展望が広がります。下り切ったら高下岳まで大展望の爽快な尾根歩きが始まります。道はアップダウンを繰り返して行きますが、刈払いされ歩きやすく常に360度の大パノラマが広がります。急斜面を登り切ると根菅岳です。高下岳が近くなっています。 草付きを下り、和賀岳を右前方に望みながら灌木帯や露岩帯の中の小さなアップダウンを越えていくと高下岳です。南西に和賀川源流の深い谷を挟んで和賀岳、南に高下岳南峰が間近です。 露岩帯を足元に注意して南にわずかに下ると高畑コースとの分岐。直進して南峰へ登り返します。南峰に立つと南北にゆったりと尾根を広げた和賀岳がすぐ西隣に迫って見えます。ミネカエデ、ミネザクラなどの灌木帯越しに和賀岳や鳥海山を眺めながら下ります。高下岳から南に伸びる主尾根上の道は、次第にブナの森に入って行きます。途中、休憩に適したダケカンバの巨木が2本、間隔をあけて立っています。やがて急斜面を巻いて下ると和賀岳への分岐に出ます。左へ進み、なおも続くブナの巨木の道をしばらく下ると赤沢分岐です。 道は左に折れ、急斜面を下り終えると和賀岳・高下岳登山口です。大荒沢川、高下川、和賀川から立ち上がる尾根のピークになるのが高下岳で、麓の西和賀町大荒沢集落からはそのたおやかな稜線がすぐ近くに見えます。登山コースは3つ、貝沢コース、高畑コース、高下コースがあり、ここでは貝沢登山口から4座を踏んで和賀岳登山口へ縦走するコースを紹介します。 県道1号線貝沢バス停にある「高下岳登山道入口」看板から西側の集落へ入り、舗装道路、未舗装林道を約3.5㎞でY字路にある登り口です。数台駐車可能の駐車帯と登山届提出箱があります。タクシーならJR北上線ほっとゆだ駅から約1時間です。 ここからY字路を右へ進み、水量の少ない沢を渉って草地に出ると、旧貝沢登山口を示す大きな木柱があります。ここを左折し森へ入るとすぐ急登が始まります。杉林はブナやクロベ、ミズナラの巨木の立つヤセ尾根になり、やがてブナの道になって行きます。郡界分岐、前山分岐と緩急を繰り返して行くと東に展望が開け、ブナは矮小木になり、草付き、灌木帯を登り切ると倒れた県境分岐道標があります。すぐ先を左に一段上がると広い沢尻岳山頂です。360度の大展望、これから歩く大荒沢岳から根菅岳への尾根、その奥に和賀岳が一望です。 登山道に戻り左へ進み、大荒沢岳へ向かいます。灌木帯を下って急坂を登り返すと大荒沢岳分岐です。右折しわずかで大荒沢岳山頂、展望良好です。分岐へ戻り、右折で縦走路に入ると急な下りになり前方に展望が広がります。下り切ったら高下岳まで大展望の爽快な尾根歩きが始まります。道はアップダウンを繰り返して行きますが、刈払いされ歩きやすく常に360度の大パノラマが広がります。急斜面を登り切ると根菅岳です。高下岳が近くなっています。 草付きを下り、和賀岳を右前方に望みながら灌木帯や露岩帯の中の小さなアップダウンを越えていくと高下岳です。南西に和賀川源流の深い谷を挟んで和賀岳、南に高下岳南峰が間近です。 露岩帯を足元に注意して南にわずかに下ると高畑コースとの分岐。直進して南峰へ登り返します。南峰に立つと南北にゆったりと尾根を広げた和賀岳がすぐ西隣に迫って見えます。ミネカエデ、ミネザクラなどの灌木帯越しに和賀岳や鳥海山を眺めながら下ります。高下岳から南に伸びる主尾根上の道は、次第にブナの森に入って行きます。途中、休憩に適したダケカンバの巨木が2本、間隔をあけて立っています。やがて急斜面を巻いて下ると和賀岳への分岐に出ます。左へ進み、なおも続くブナの巨木の道をしばらく下ると赤沢分岐です。 道は左に折れ、急斜面を下り終えると和賀岳・高下岳登山口です。