【二百名山】の山

二百名山

検索結果100件中 81-100件

-

能郷白山(権現山)

-

御在所山

-

武奈ヶ岳

-

金剛山

金剛山

金剛山系最高峰の葛木岳、湧出岳(ゆうしゅつがたけ)、大日岳の三峰からなる金剛山。最高峰は奈良県御所市に属し、山の中腹には大阪府の最高地点 (1053m) があります。大阪側からバス路線が発達するなどアクセスが便利なことに加え、山頂付近に位置するちはや園地にはキャンプ場や文化施設、山頂広場には食堂・売店があることから四季を通じて登山者で賑わい「東の高尾山、西の金剛山」とも称されます。冬には神秘的な樹氷を見られることでも知られています。金剛山系最高峰の葛木岳、湧出岳(ゆうしゅつがたけ)、大日岳の三峰からなる金剛山。最高峰は奈良県御所市に属し、山の中腹には大阪府の最高地点 (1053m) があります。大阪側からバス路線が発達するなどアクセスが便利なことに加え、山頂付近に位置するちはや園地にはキャンプ場や文化施設、山頂広場には食堂・売店があることから四季を通じて登山者で賑わい「東の高尾山、西の金剛山」とも称されます。冬には神秘的な樹氷を見られることでも知られています。 -

釈迦ヶ岳

-

伯母子岳

-

氷ノ山(須賀ノ山)

-

蒜山<上蒜山>

蒜山<上蒜山>

200名山に名を連ねる蒜山は、稜線上に西から上蒜山、中蒜山、下蒜山と並んでいます。最高峰は上蒜山ですが、3山を総称して「蒜山」または「蒜山三座」と呼んでいます。山名の由来はよく分かっていないようです。南側斜面の中腹には、リゾート地として知られる蒜山高原を抱えています。蒜山高原のバス停から槍ヶ峯を経由して上蒜山、中蒜山と歩くのがメインルートです。中蒜山山頂は360度の展望を誇り、広大な蒜山高原が眼下に広がっています。200名山に名を連ねる蒜山は、稜線上に西から上蒜山、中蒜山、下蒜山と並んでいます。最高峰は上蒜山ですが、3山を総称して「蒜山」または「蒜山三座」と呼んでいます。山名の由来はよく分かっていないようです。南側斜面の中腹には、リゾート地として知られる蒜山高原を抱えています。蒜山高原のバス停から槍ヶ峯を経由して上蒜山、中蒜山と歩くのがメインルートです。中蒜山山頂は360度の展望を誇り、広大な蒜山高原が眼下に広がっています。 -

三瓶山<男三瓶山>

三瓶山<男三瓶山>

大山隠岐国立公園に含まれる三瓶山。どっしりとした山容から大山に比肩する名山ともいわれ、石見富士という別名を持っています。山域には6つの峰が続いていますが、それらを総称した名称が三瓶山です。最高点は広大なお花畑を持つ男三瓶山の1126mです。登山ルートはいくつかありますが、東の原から観光リフトを使えば、最短で山頂に立つことが可能です。最も登りやすいのが北の原からのルート。2時間ほどで山頂に立つことができます。大山隠岐国立公園に含まれる三瓶山。どっしりとした山容から大山に比肩する名山ともいわれ、石見富士という別名を持っています。山域には6つの峰が続いていますが、それらを総称した名称が三瓶山です。最高点は広大なお花畑を持つ男三瓶山の1126mです。登山ルートはいくつかありますが、東の原から観光リフトを使えば、最短で山頂に立つことが可能です。最も登りやすいのが北の原からのルート。2時間ほどで山頂に立つことができます。 -

三嶺

三嶺

徳島県と高知県境にあって、山頂部が三つのコブと三本の尾根からなり、別名「さんれい」とも呼ばれる。山腹は原生林に覆われ、山上に池もあり、その野生美は素晴らしい。魅力は笹原にコメツツジが咲く初夏の頃と、秋の紅葉の頃。王冠型の山頂からは、360度の展望が得られ、東に剣山、西には伊予の山々、南には遠く太平洋まで望むこともできる。徳島県と高知県境にあって、山頂部が三つのコブと三本の尾根からなり、別名「さんれい」とも呼ばれる。山腹は原生林に覆われ、山上に池もあり、その野生美は素晴らしい。魅力は笹原にコメツツジが咲く初夏の頃と、秋の紅葉の頃。王冠型の山頂からは、360度の展望が得られ、東に剣山、西には伊予の山々、南には遠く太平洋まで望むこともできる。 -

東赤石山

東赤石山

愛媛県東部に位置し、別名法皇山脈とも呼ばれる赤石山系の中心的存在の山。ゴヨウマツ、コメツガ、ヒノキなどの針葉樹に覆われた山で、四国の山では珍しく高山植物のお花畑が見られることでも知られる。その西にあった別子銅山(昭和48年閉山)は日本三大銅山として世界的産銅量を誇ったことでも有名。愛媛県東部に位置し、別名法皇山脈とも呼ばれる赤石山系の中心的存在の山。ゴヨウマツ、コメツガ、ヒノキなどの針葉樹に覆われた山で、四国の山では珍しく高山植物のお花畑が見られることでも知られる。その西にあった別子銅山(昭和48年閉山)は日本三大銅山として世界的産銅量を誇ったことでも有名。 -

笹ヶ峰

笹ヶ峰

石鎚連山の東端に控える笹ヶ峰は、石鎚山、瓶ヶ森と並ぶ「伊予の三名山」と呼ばれ、頂上周辺は広大な笹原にコメツツジが群生するスロープとなっている。そのため、展望は360度、南西方向には石鎚の山々、北東には赤石山系、遠く剣山や三嶺のシルエットまで遠望できる。瀬戸内の街や島々も望むことができる。石鎚連山の東端に控える笹ヶ峰は、石鎚山、瓶ヶ森と並ぶ「伊予の三名山」と呼ばれ、頂上周辺は広大な笹原にコメツツジが群生するスロープとなっている。そのため、展望は360度、南西方向には石鎚の山々、北東には赤石山系、遠く剣山や三嶺のシルエットまで遠望できる。瀬戸内の街や島々も望むことができる。 -

英彦山

-

由布岳(豊後富士)

-

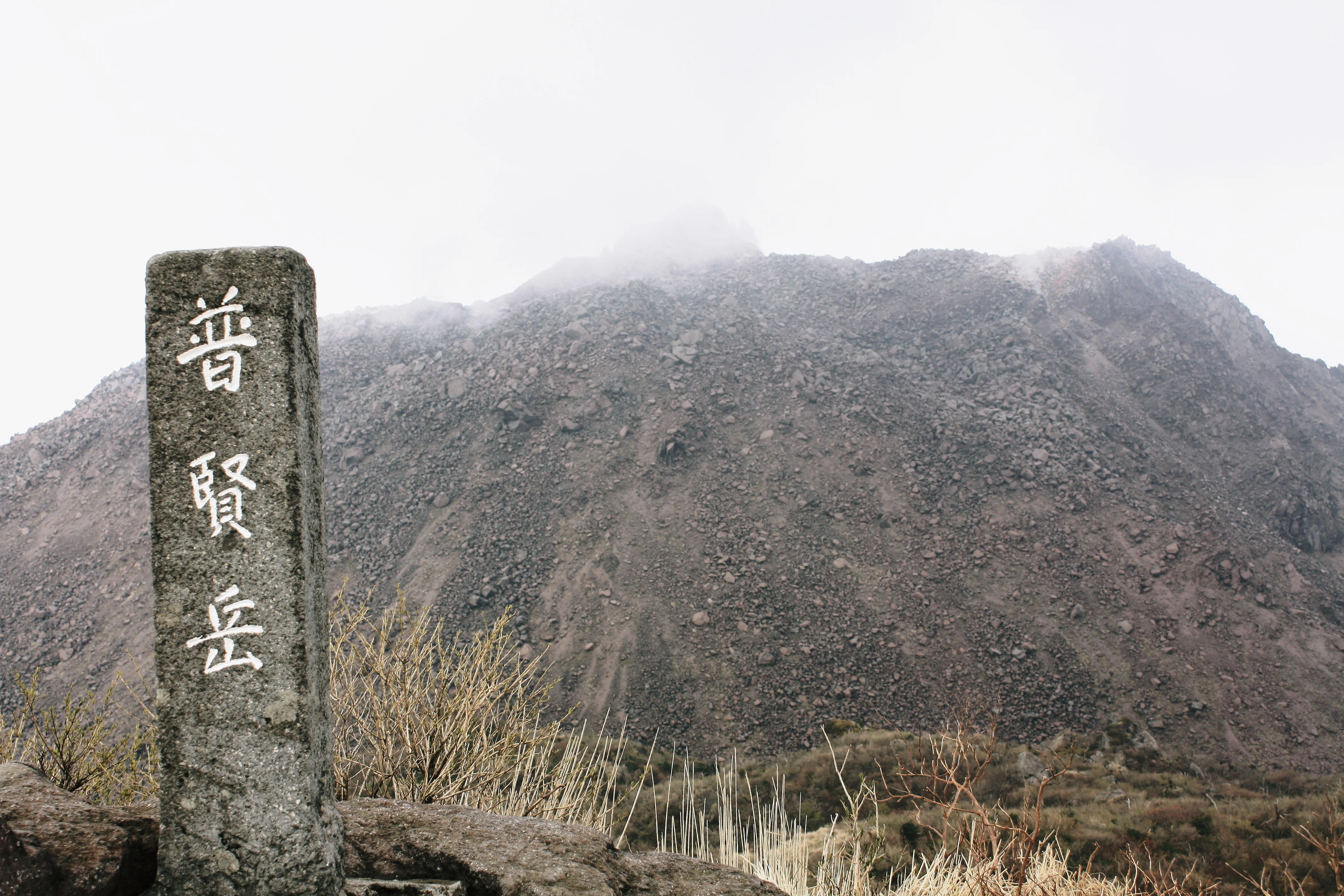

雲仙岳<普賢岳>

-

大崩山

大崩山

大崩山群は、大分県・宮崎県境の稜線より南の宮崎県内にあり、大崩山を盟主として四囲に五葉岳、鹿納山などが並び立っている。この山塊の深さ、地形の複雑さは、祖母・傾山群以上ともいわれる。大崩山は、二枚ダキの岩壁や湧塚の岩峰群が見事で、その麓を流れる祝子川渓谷がこの山群の内院として知られている。大崩山群は、大分県・宮崎県境の稜線より南の宮崎県内にあり、大崩山を盟主として四囲に五葉岳、鹿納山などが並び立っている。この山塊の深さ、地形の複雑さは、祖母・傾山群以上ともいわれる。大崩山は、二枚ダキの岩壁や湧塚の岩峰群が見事で、その麓を流れる祝子川渓谷がこの山群の内院として知られている。 -

市房山

-

尾鈴山

-

霧島山<高千穂峰>

-

御岳(北岳)

.webp)