【1泊2日】の登山コースガイド

1泊2日

検索結果150件中

101-120件

-

朝日岳から小川温泉元湯

- 1泊2日

- 7時間30分

- 17.5km

朝日岳から小川温泉元湯

- 1泊2日

- 7時間30分

- 17.5km

この朝日岳から北又に下るコースは、逆コースで登る場合は急登が連続します。それだけに下りは慣れた人なら早いとも言えますが、慣れない人にとっては意外に時間がかかります。いずれにせよ、足元には十分注意して歩きましょう。 朝日小屋の前のテント場を横切り、前朝日を左手に見て巻きながら、雨水にえぐられた溝状の道を下っていきます。灌木帯の中を、木の根などに気を付けながら下ると、やがて広い草原に出ます。ここが夕日ヶ原で、池塘などもあり、湿性のお花畑になっています。ここから眺める夕日が素晴らしいので、夕日ヶ原と名が付いたと思われますが、一般的な行程では、ここで夕日を見ることはまずないでしょう。 のどかで牧歌的な夕日ヶ原をしばらくのんびり歩いて、道が灌木帯の急な下りになると、クサリ場があり、イブリ山の鞍部に到着します。モリアオガエルの生息地であるという小さな池を右に見て登って行きますが、灌木に囲まれた道は、夏などは暑さに悩ませられます。イブリ山の頂上は、灌木を刈り払ってあり、小グループならゆっくり休めるくらいの広さがあります。また、ここには十合目の標識が立っていますが、これは北又からイブリ山までを十分割して表わしたものです。一合ごとに標識が立っているので、目安にして進みましょう。 八合目あたりから、道は立派なブナ林の急斜面をジグザグに下っていきます。大きなブナの木立の中を行くこのあたりは、コースでいちばん印象深いポイントです。 五合目のブナ平は、小さな広場になっていて、ひと息入れるにはよい場所です。水場も右に少し入ったところにあります。四合目、三合目と、道はどんどん下っていきます。ヤセ尾根状になったり、ザレた道が続いたり難所の多い道ですが、一合目の標識の立つ峠状のところまで来れば、北又の駐車場がすぐ下に見えてきます。 北又のダムの下に架かる吊橋を渡り、ちょうど百段の階段を登れば、北又小屋の下に出ます。この北又小屋はドライブインを思わせるきれいな建物で、利用の際は朝日小屋へ連絡が必要です。 ここから小川温泉元湯までは車道の一本道となります。一般車は通行禁止だが、タクシーは入るので、北又小屋から呼ぶのもよいでしょう。歩けば、越道峠を越えて小川温泉元湯まで3時間の行程です。この朝日岳から北又に下るコースは、逆コースで登る場合は急登が連続します。それだけに下りは慣れた人なら早いとも言えますが、慣れない人にとっては意外に時間がかかります。いずれにせよ、足元には十分注意して歩きましょう。 朝日小屋の前のテント場を横切り、前朝日を左手に見て巻きながら、雨水にえぐられた溝状の道を下っていきます。灌木帯の中を、木の根などに気を付けながら下ると、やがて広い草原に出ます。ここが夕日ヶ原で、池塘などもあり、湿性のお花畑になっています。ここから眺める夕日が素晴らしいので、夕日ヶ原と名が付いたと思われますが、一般的な行程では、ここで夕日を見ることはまずないでしょう。 のどかで牧歌的な夕日ヶ原をしばらくのんびり歩いて、道が灌木帯の急な下りになると、クサリ場があり、イブリ山の鞍部に到着します。モリアオガエルの生息地であるという小さな池を右に見て登って行きますが、灌木に囲まれた道は、夏などは暑さに悩ませられます。イブリ山の頂上は、灌木を刈り払ってあり、小グループならゆっくり休めるくらいの広さがあります。また、ここには十合目の標識が立っていますが、これは北又からイブリ山までを十分割して表わしたものです。一合ごとに標識が立っているので、目安にして進みましょう。 八合目あたりから、道は立派なブナ林の急斜面をジグザグに下っていきます。大きなブナの木立の中を行くこのあたりは、コースでいちばん印象深いポイントです。 五合目のブナ平は、小さな広場になっていて、ひと息入れるにはよい場所です。水場も右に少し入ったところにあります。四合目、三合目と、道はどんどん下っていきます。ヤセ尾根状になったり、ザレた道が続いたり難所の多い道ですが、一合目の標識の立つ峠状のところまで来れば、北又の駐車場がすぐ下に見えてきます。 北又のダムの下に架かる吊橋を渡り、ちょうど百段の階段を登れば、北又小屋の下に出ます。この北又小屋はドライブインを思わせるきれいな建物で、利用の際は朝日小屋へ連絡が必要です。 ここから小川温泉元湯までは車道の一本道となります。一般車は通行禁止だが、タクシーは入るので、北又小屋から呼ぶのもよいでしょう。歩けば、越道峠を越えて小川温泉元湯まで3時間の行程です。 -

栂池自然園から風吹大池

- 1泊2日

- 3時間40分

- 6.4km

栂池自然園から風吹大池

- 1泊2日

- 3時間40分

- 6.4km

風吹大池へのルートとして、最も一般的なのがこの栂池自然園からのコースです。 ロープウェイでしか栂池に入れず、マイカーやタクシー等の利用が出来ないので、日帰り登山は時間的に余裕がありません。出来るなら、風吹山荘で一泊して、のんびり過ごしたいところです。 栂池自然園から、階段状の道を登っていきます。ネマガリダケが両側に密生し、水はけの悪いドロの道をひたすら登ると、次第に視界が開けてきます。清水が湧き出る水場に着けば、天狗原は間近です。 天狗原に入り、白馬大池方面との分岐に着きます。ここで大部分の登山者は、白馬大池に向かい、風吹大池を目指す人は多くはありません。分岐点の標識には風吹山荘の開設期間を示す札があるので、しっかりと確認しておきましょう。天狗原の草地に敷設された木道をしばらく歩き、千国揚尾根に入ります。 千国揚尾根は、地図で見ると、ゆるやかな何でもない尾根に見えますが、樹林帯の中のえぐられた道は、ぬかるんで滑りやすく、歩きにくい箇所も多いです。視界も樹間越しに、わずかに山並みが見える程度です。また、この尾根道は地図で読めない小さな登降が意外に多く、思ったよりも歩行に手間どります。フスブリ山の右側をゆるやかに巻いて、笹目尾根から蓮華温泉への分岐を過ぎると、風吹天狗原の草原に出ます。木道で天狗原を横切って、階段を下りれば、風吹大池の岸辺に到着です。 風吹大池は、白馬大池とは趣もまったく異なり、周囲に樹林帯が広がる幽邃境です。のんびりと散策を楽しめば、下界の喧騒がうそのように思えてくるはずです。風吹山荘は、池から東に少し行ったところに、木々に囲まれてひっそりとたたずんでいます。風吹大池へのルートとして、最も一般的なのがこの栂池自然園からのコースです。 ロープウェイでしか栂池に入れず、マイカーやタクシー等の利用が出来ないので、日帰り登山は時間的に余裕がありません。出来るなら、風吹山荘で一泊して、のんびり過ごしたいところです。 栂池自然園から、階段状の道を登っていきます。ネマガリダケが両側に密生し、水はけの悪いドロの道をひたすら登ると、次第に視界が開けてきます。清水が湧き出る水場に着けば、天狗原は間近です。 天狗原に入り、白馬大池方面との分岐に着きます。ここで大部分の登山者は、白馬大池に向かい、風吹大池を目指す人は多くはありません。分岐点の標識には風吹山荘の開設期間を示す札があるので、しっかりと確認しておきましょう。天狗原の草地に敷設された木道をしばらく歩き、千国揚尾根に入ります。 千国揚尾根は、地図で見ると、ゆるやかな何でもない尾根に見えますが、樹林帯の中のえぐられた道は、ぬかるんで滑りやすく、歩きにくい箇所も多いです。視界も樹間越しに、わずかに山並みが見える程度です。また、この尾根道は地図で読めない小さな登降が意外に多く、思ったよりも歩行に手間どります。フスブリ山の右側をゆるやかに巻いて、笹目尾根から蓮華温泉への分岐を過ぎると、風吹天狗原の草原に出ます。木道で天狗原を横切って、階段を下りれば、風吹大池の岸辺に到着です。 風吹大池は、白馬大池とは趣もまったく異なり、周囲に樹林帯が広がる幽邃境です。のんびりと散策を楽しめば、下界の喧騒がうそのように思えてくるはずです。風吹山荘は、池から東に少し行ったところに、木々に囲まれてひっそりとたたずんでいます。 -

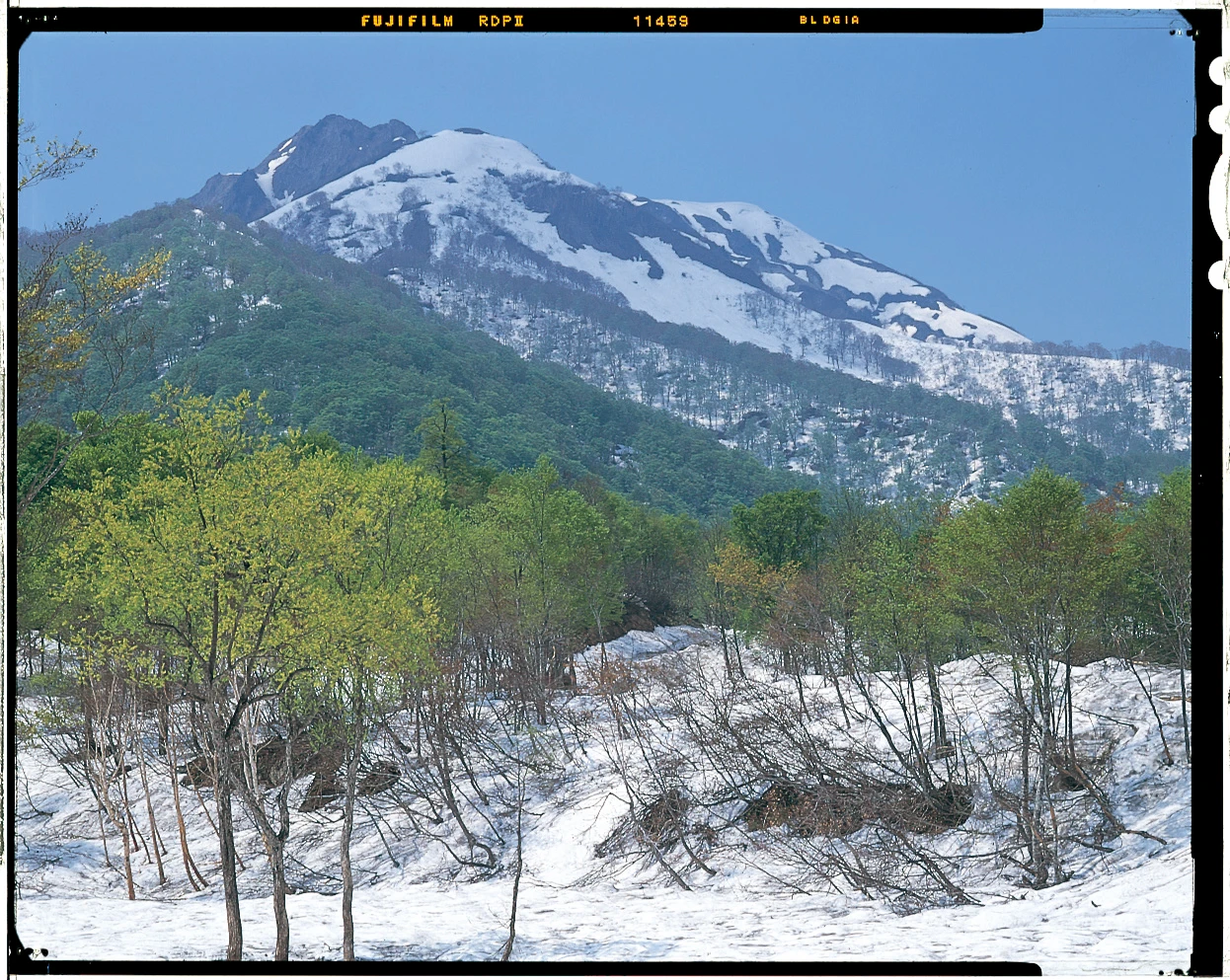

小谷温泉から雨飾山

- 1泊2日

- 4時間55分

- 6.1km

小谷温泉から雨飾山

- 1泊2日

- 4時間55分

- 6.1km

雨飾山へは、北と南のふたつの秘湯、新潟側の雨飾温泉と長野側の小谷温泉から登るのが一般的です。 雨飾山の人気の秘密は、秘湯ブームによるところが大きいのかもしれません。それはともかく、大半の登山者が、小谷温泉から登って雨飾温泉に下るか、その逆コースをとるかするのですが、近頃はマイカー登山が盛んとなり、小谷側に駐車場が整備されたこともあって、小谷側からピストン登山する登山者が増えてきました。ここでは、小谷側からのコースを紹介します。 大糸線南小谷駅から村営バスかタクシーで、小谷温泉に向います。タクシーかマイカーならば、登山道入口まで入ることができます。バスを利用した際は雨飾高原まで入ることができます。バス停の近くには露天風呂や乙見山峠から笹ヶ峰へ抜ける林道の入口があります。 林道から雨飾山が真正面に見えてくると、登山道入口の標識が立っていて、右に入るとやがて駐車場に出ます。マイカーで来たら、ここから山頂往復をするとよいでしょう。ここには休憩所があり、トイレや水の補給もでき、キャンプ場も開設されています。 林道はここまでで、いよいよ登山道にはいります。休憩所の横から少し下に入ると、大海川に沿った川原の中を、広河原と呼ばれる木道を歩きます。すぐにブナ林の尾根にたどりつくが、きつい登りが続きます。300mあまりの高度を一気に稼ぎ、山腹を巻くようになると荒菅沢に出ます。 夏の早い時期には雪渓も残っています。見上げると、スラブ状の岩壁が雨飾山頂上に向っているのが源頭に見えます。対岸に渡り、ジグザグに少し登ると、またきつい階段を上るような急登となります。明るい稜線を行きますが、夏などは直射日光を受けて大汗をかくことになります。左手に荒菅沢の源頭スラブを見ながら登ると、やがて笹平に到着です。 笹平からは雨飾温泉に行く分岐をとります。広い尾根で、一面ササに覆われているのが山頂まで続きます。急な斜面を少し登ると雨飾山の山頂で、左手の南峰に三角点が、右手のやや低い北峰に石仏や石祠があります。山頂からは北アルプスの朝日、雪倉、白馬から槍の穂先まで一望することができ、振り返れば焼山から天狗原山の山並が間近に見えます。なお、石仏のあるところから西へ尾根を下ると、大網口の登山道となっています。雨飾山へは、北と南のふたつの秘湯、新潟側の雨飾温泉と長野側の小谷温泉から登るのが一般的です。 雨飾山の人気の秘密は、秘湯ブームによるところが大きいのかもしれません。それはともかく、大半の登山者が、小谷温泉から登って雨飾温泉に下るか、その逆コースをとるかするのですが、近頃はマイカー登山が盛んとなり、小谷側に駐車場が整備されたこともあって、小谷側からピストン登山する登山者が増えてきました。ここでは、小谷側からのコースを紹介します。 大糸線南小谷駅から村営バスかタクシーで、小谷温泉に向います。タクシーかマイカーならば、登山道入口まで入ることができます。バスを利用した際は雨飾高原まで入ることができます。バス停の近くには露天風呂や乙見山峠から笹ヶ峰へ抜ける林道の入口があります。 林道から雨飾山が真正面に見えてくると、登山道入口の標識が立っていて、右に入るとやがて駐車場に出ます。マイカーで来たら、ここから山頂往復をするとよいでしょう。ここには休憩所があり、トイレや水の補給もでき、キャンプ場も開設されています。 林道はここまでで、いよいよ登山道にはいります。休憩所の横から少し下に入ると、大海川に沿った川原の中を、広河原と呼ばれる木道を歩きます。すぐにブナ林の尾根にたどりつくが、きつい登りが続きます。300mあまりの高度を一気に稼ぎ、山腹を巻くようになると荒菅沢に出ます。 夏の早い時期には雪渓も残っています。見上げると、スラブ状の岩壁が雨飾山頂上に向っているのが源頭に見えます。対岸に渡り、ジグザグに少し登ると、またきつい階段を上るような急登となります。明るい稜線を行きますが、夏などは直射日光を受けて大汗をかくことになります。左手に荒菅沢の源頭スラブを見ながら登ると、やがて笹平に到着です。 笹平からは雨飾温泉に行く分岐をとります。広い尾根で、一面ササに覆われているのが山頂まで続きます。急な斜面を少し登ると雨飾山の山頂で、左手の南峰に三角点が、右手のやや低い北峰に石仏や石祠があります。山頂からは北アルプスの朝日、雪倉、白馬から槍の穂先まで一望することができ、振り返れば焼山から天狗原山の山並が間近に見えます。なお、石仏のあるところから西へ尾根を下ると、大網口の登山道となっています。 -

東大台、西大台周遊

- 1泊2日

- 7時間35分

- 15.3km

東大台、西大台周遊

- 1泊2日

- 7時間35分

- 15.3km

大和八木駅からバスに乗り、終点の大台ヶ原で下車。ビジターセンターの横から回遊路に入り、日出ヶ岳へ向います。広い林間の道を伝うと右手にヒバリ谷の流れが上がってきて、斜面を登り詰めると鞍部に出て、さらに左へ階段道を急登すれば日出ヶ岳の山頂です。鞍部へと戻り、直進して、植生保護のために整備された木道を登りなおし正木嶺を越えて正木ヶ原へと向かいます。トウヒの立ち枯れ風景を見て、しばらく行くと原生林の倒木とミヤコザサの絨毯が美しい正木ヶ原に出ます。樹林の景観を味わい、緩やかに下って尾鷲辻に出ると、駐車場からの中道に出合います。まっすぐ行けば間もなく牛石ヶ原が開けます。 ひと息ついたら、コース最大の見どころ大蛇嵓へ。大蛇嵓の展望台までは岩稜を通るので注意が必要です。大蛇嵓の岩頭に立つと眼下は目もくらむほどの大絶壁です。 眼前の絶景を堪能したら分岐に戻り、シャクナゲの茂る中を下ってシオカラ谷吊橋に出ます。吊橋を渡って階段道を登り返せば広い道に出て、左へ歩き大台山上駐車場へと引き返し、心・湯治館にザックを降ろします。 2日目、道標に従い大台教会の前に出て西へ進み、七ツ池分岐で右を取って七ツ池経由の道を選びます。ブナの深い樹林を緩やかに下ると明るい河原に出ます。バイケイソウの群落を見てナゴヤ谷の渓流を渡ります。沢に沿う道を上下して、石畳の残る涸谷を横切り、次に中ノ谷の源流を渡ると沢音も遠のきます。トウヒやブナの樹海が広がりを見せる中に七ツ池の湿地が点在しています。 坂道を下り、カエデやナナカマドが見られる沢沿いの道を進み、固定ロープの張られたカツラ谷を渡って少し行くと、開拓跡と呼ばれる平地に出ます。高野谷に続いてワサビ谷を対岸に渡ると道標があり、右に向かえば経ヶ峰に通じます。左に取り、苔むす倒木を見て行くとわずかで開拓分岐点に着きます。三差路を直進して展望所まで足を延ばします。しばらく行くと展望所に着きます。ここからは東面の展望が開け、大蛇嵓、千石嵓の雄壮な景観が楽しめます。展望を楽しんだら開拓分岐点へと引き返し、山上駐車場へと戻る周遊コースに入ります。高野谷に続いて大和谷の赤い吊橋を渡ると、しばらく急な登りが続き、やがて中ノ谷を渡ります。谷沿いの道を登ってナゴヤ谷を横切り、胸突き八丁の登りにひと汗かく頃、往路に分岐した地点に到着。あとは大台山上駐車場へと引き返し、周遊コースは終了です。大和八木駅からバスに乗り、終点の大台ヶ原で下車。ビジターセンターの横から回遊路に入り、日出ヶ岳へ向います。広い林間の道を伝うと右手にヒバリ谷の流れが上がってきて、斜面を登り詰めると鞍部に出て、さらに左へ階段道を急登すれば日出ヶ岳の山頂です。鞍部へと戻り、直進して、植生保護のために整備された木道を登りなおし正木嶺を越えて正木ヶ原へと向かいます。トウヒの立ち枯れ風景を見て、しばらく行くと原生林の倒木とミヤコザサの絨毯が美しい正木ヶ原に出ます。樹林の景観を味わい、緩やかに下って尾鷲辻に出ると、駐車場からの中道に出合います。まっすぐ行けば間もなく牛石ヶ原が開けます。 ひと息ついたら、コース最大の見どころ大蛇嵓へ。大蛇嵓の展望台までは岩稜を通るので注意が必要です。大蛇嵓の岩頭に立つと眼下は目もくらむほどの大絶壁です。 眼前の絶景を堪能したら分岐に戻り、シャクナゲの茂る中を下ってシオカラ谷吊橋に出ます。吊橋を渡って階段道を登り返せば広い道に出て、左へ歩き大台山上駐車場へと引き返し、心・湯治館にザックを降ろします。 2日目、道標に従い大台教会の前に出て西へ進み、七ツ池分岐で右を取って七ツ池経由の道を選びます。ブナの深い樹林を緩やかに下ると明るい河原に出ます。バイケイソウの群落を見てナゴヤ谷の渓流を渡ります。沢に沿う道を上下して、石畳の残る涸谷を横切り、次に中ノ谷の源流を渡ると沢音も遠のきます。トウヒやブナの樹海が広がりを見せる中に七ツ池の湿地が点在しています。 坂道を下り、カエデやナナカマドが見られる沢沿いの道を進み、固定ロープの張られたカツラ谷を渡って少し行くと、開拓跡と呼ばれる平地に出ます。高野谷に続いてワサビ谷を対岸に渡ると道標があり、右に向かえば経ヶ峰に通じます。左に取り、苔むす倒木を見て行くとわずかで開拓分岐点に着きます。三差路を直進して展望所まで足を延ばします。しばらく行くと展望所に着きます。ここからは東面の展望が開け、大蛇嵓、千石嵓の雄壮な景観が楽しめます。展望を楽しんだら開拓分岐点へと引き返し、山上駐車場へと戻る周遊コースに入ります。高野谷に続いて大和谷の赤い吊橋を渡ると、しばらく急な登りが続き、やがて中ノ谷を渡ります。谷沿いの道を登ってナゴヤ谷を横切り、胸突き八丁の登りにひと汗かく頃、往路に分岐した地点に到着。あとは大台山上駐車場へと引き返し、周遊コースは終了です。 -

大台ヶ原から大杉谷へ

- 1泊2日

- 9時間30分

- 14.7km

大台ヶ原から大杉谷へ

- 1泊2日

- 9時間30分

- 14.7km

大台山上駐車場から道標に従って日出ヶ岳に向かいます。40分ほどで日出ヶ岳の山頂に着きます。雄大な展望を楽しんだら、大杉谷へと三重県側に延びた尾根を下っていきます。トウヒ、ブナが枝葉を広げ、シャクナゲが尾根を埋めていて陽春には沿道を彩ります。木々のたたずまいを見て下っていけば、林道に出る手前に堂倉避難小屋があります。 小屋の前から石段を下り、大台林道に出たら右折し、すぐの分岐で左の山道に入ります。林道を左へ行けば粟谷小屋があり、シーズン中は営業しています。堂倉滝へ下る道は、急坂となり、足場も悪いので、足運びには注意して下さい。長い下りに飽きが来る頃、西ノ谷との出合い、堂倉滝の前面に降り立ちます。落差18m、広い滝壺は美しく、絶好の憩い場です。 滝前の堂倉滝吊橋、堂倉吊橋を渡ります。岩壁伝いに進むと、対岸に与八郎滝が見えます。そこから5分ほどで足元に隠滝が見えます。岩肌に沿って急傾斜を下ると、光滝(落差40m)が眺められます。光滝から約1kmは右岸伝いに進みますが、ここが大崩落のあったところで、現在は修復されていますが、足場の悪い箇所もあるので注意が必要です。右から沖見沢が流れ込み、七ツ釜滝上吊橋を渡ります。岩壁内に付けられた小道を絡んで下れば休憩所があり、七ツ釜滝が三段に分かれて優美な姿を見せています。初日の探勝はこれで終わり、今宵の宿、桃ノ木山の家はここから25分の道のりです。秋にはカエデの紅葉が見事な道です。 2日目、桃ノ木吊橋を対岸に渡り、左に不動谷の出合いを見送り右岸を伝います。加茂助吊橋を渡ると、行く手に平等嵓の大岩壁がそそり立ち、その前面を通過します。平等嵓吊橋を左岸に渡ると、対岸にニコニコ滝が二段50mの高さで堂々と落下しています。前面に建つ休憩所を離れ、10分も下ると河原に出て猪ケ淵に着きます。 クグリと呼ばれる岩の重なりをくぐり、左岸の高みを上下を繰り返しながらたどります。やがて右岸の枝谷から千尋滝が透明の玉すだれをかけた形で落ち、その落差は160mといわれ、大杉谷に見る最大の滝です。これで名のある滝は終わり、あとはただ下るのみです。対岸に水越谷出合を過ぎ、道は一旦河原に出て、地獄谷吊橋に続いて能谷を渡るとワイドスクリーンのような大日嵓のスラブ壁が眼前に展開します。岩壁内を通り抜け宮川第三発電所に着きます。ここから約15分先の大杉峡谷登山口に出て、予約しておいたバスで、道の駅奥伊勢おおだいに出ます。大台山上駐車場から道標に従って日出ヶ岳に向かいます。40分ほどで日出ヶ岳の山頂に着きます。雄大な展望を楽しんだら、大杉谷へと三重県側に延びた尾根を下っていきます。トウヒ、ブナが枝葉を広げ、シャクナゲが尾根を埋めていて陽春には沿道を彩ります。木々のたたずまいを見て下っていけば、林道に出る手前に堂倉避難小屋があります。 小屋の前から石段を下り、大台林道に出たら右折し、すぐの分岐で左の山道に入ります。林道を左へ行けば粟谷小屋があり、シーズン中は営業しています。堂倉滝へ下る道は、急坂となり、足場も悪いので、足運びには注意して下さい。長い下りに飽きが来る頃、西ノ谷との出合い、堂倉滝の前面に降り立ちます。落差18m、広い滝壺は美しく、絶好の憩い場です。 滝前の堂倉滝吊橋、堂倉吊橋を渡ります。岩壁伝いに進むと、対岸に与八郎滝が見えます。そこから5分ほどで足元に隠滝が見えます。岩肌に沿って急傾斜を下ると、光滝(落差40m)が眺められます。光滝から約1kmは右岸伝いに進みますが、ここが大崩落のあったところで、現在は修復されていますが、足場の悪い箇所もあるので注意が必要です。右から沖見沢が流れ込み、七ツ釜滝上吊橋を渡ります。岩壁内に付けられた小道を絡んで下れば休憩所があり、七ツ釜滝が三段に分かれて優美な姿を見せています。初日の探勝はこれで終わり、今宵の宿、桃ノ木山の家はここから25分の道のりです。秋にはカエデの紅葉が見事な道です。 2日目、桃ノ木吊橋を対岸に渡り、左に不動谷の出合いを見送り右岸を伝います。加茂助吊橋を渡ると、行く手に平等嵓の大岩壁がそそり立ち、その前面を通過します。平等嵓吊橋を左岸に渡ると、対岸にニコニコ滝が二段50mの高さで堂々と落下しています。前面に建つ休憩所を離れ、10分も下ると河原に出て猪ケ淵に着きます。 クグリと呼ばれる岩の重なりをくぐり、左岸の高みを上下を繰り返しながらたどります。やがて右岸の枝谷から千尋滝が透明の玉すだれをかけた形で落ち、その落差は160mといわれ、大杉谷に見る最大の滝です。これで名のある滝は終わり、あとはただ下るのみです。対岸に水越谷出合を過ぎ、道は一旦河原に出て、地獄谷吊橋に続いて能谷を渡るとワイドスクリーンのような大日嵓のスラブ壁が眼前に展開します。岩壁内を通り抜け宮川第三発電所に着きます。ここから約15分先の大杉峡谷登山口に出て、予約しておいたバスで、道の駅奥伊勢おおだいに出ます。 -

宮川・堂倉谷本谷遡行

- 1泊2日

- 11時間55分

- 14.7km

宮川・堂倉谷本谷遡行

- 1泊2日

- 11時間55分

- 14.7km

大台山上駐車場を出発、日出ヶ岳からの登山道を下り堂倉滝のかかる出合に至ります。堂倉滝吊橋を渡り少し行った堂倉吊橋から右手に上がる小道を登り堂倉滝の上流に下り立ちます。瀬滝が美しい景観を見せ、上流には幅広いナメと7mの滝がかかり、次いでこの谷最大の斜瀑30mが大釜に飛び込んでいます。ここは左岸の踏み跡を拾って巻きます。次に斜瀑6mに続く小滝をへつりで通過していくと斜瀑8mが岩肌を滑り落ちています。ここまでが中七ツ釜で、巨岩が散在する中を行くと斜瀑10mが現れます。左岸の水際を直登しますが十分に注意すること。初日はアザミ谷出合付近でビバークとなります。 2日目、谷は大きく曲がって奥七ツ釜に入ります。ナメ滝の中、あちこちに穿たれた釜は特異な景観です。斜瀑8m×15mを直登し、しばらく行くと大台林道が横切ります。二俣では左の本谷を取り、石楠花谷を右に見送り、上流部の連瀑帯へと突入します。出てくる滝のほとんどを直登して行けますが、バランスのいる滝もあるので慎重に登って下さい。やがて水流もやせ細り、二段10mの滝を越えたあたりから一枚岩のナメが続き、原生林の中を登り詰めると正木ヶ原に飛び出します。あとは尾鷲辻に出て大台山上駐車場へと戻ります。大台山上駐車場を出発、日出ヶ岳からの登山道を下り堂倉滝のかかる出合に至ります。堂倉滝吊橋を渡り少し行った堂倉吊橋から右手に上がる小道を登り堂倉滝の上流に下り立ちます。瀬滝が美しい景観を見せ、上流には幅広いナメと7mの滝がかかり、次いでこの谷最大の斜瀑30mが大釜に飛び込んでいます。ここは左岸の踏み跡を拾って巻きます。次に斜瀑6mに続く小滝をへつりで通過していくと斜瀑8mが岩肌を滑り落ちています。ここまでが中七ツ釜で、巨岩が散在する中を行くと斜瀑10mが現れます。左岸の水際を直登しますが十分に注意すること。初日はアザミ谷出合付近でビバークとなります。 2日目、谷は大きく曲がって奥七ツ釜に入ります。ナメ滝の中、あちこちに穿たれた釜は特異な景観です。斜瀑8m×15mを直登し、しばらく行くと大台林道が横切ります。二俣では左の本谷を取り、石楠花谷を右に見送り、上流部の連瀑帯へと突入します。出てくる滝のほとんどを直登して行けますが、バランスのいる滝もあるので慎重に登って下さい。やがて水流もやせ細り、二段10mの滝を越えたあたりから一枚岩のナメが続き、原生林の中を登り詰めると正木ヶ原に飛び出します。あとは尾鷲辻に出て大台山上駐車場へと戻ります。 -

宮ノ谷出合から池木屋山・野江股ノ頭へ

- 1泊2日

- 9時間20分

- 13.3km

宮ノ谷出合から池木屋山・野江股ノ頭へ

- 1泊2日

- 9時間20分

- 13.3km

池木屋山から東に派生する東尾根は野江股ノ頭から白倉山へと連なり、そこから北へ大熊の頭、迷岳へと延びる山稜と、東へ古ヶ丸山、清治山へと延びる山稜に分かれ、いずれも台高山脈の前衛峰として知られています。ガイドでは1泊2日のコースとして、宮ノ谷から池木屋山に至り東尾根を縦走して野江股ノ頭を踏み、ナンノキ平を経て絵馬小屋谷へと下るコースを紹介します。 1日目、宮ノ谷出合から池木屋山までは宮ノ谷出合から池木屋山へ(コースガイド)を参照して下さい。京阪神を朝発の場合、山行初日は奥ノ出合でビバークとなります。 2日目、早朝に出発し池木屋山を目指します。池木屋山から四方に分かれる分岐を東に取り、右に分岐する焼山ノ尾を見送り、東尾根を東進。ブナ林の中を緩やかに上下して行くと、1時間ほどで1332mピークに達します。振り返ると池木屋山が美しい姿を見せています。次の1223mピークにかけては北には三峰山から高見山に続く山稜と、南には大台ヶ原へと延びる主稜線が樹林を透して眺められます。緩やかな起伏を進むと尾根は大きく二方に分かれ、ここは左(真北に折れる)の尾根を取って下りますが、間違いやすいので地図やGPSで確認してください。 高度差にして180mほど下った鞍部が水越で、左の水越谷に少し下ると水が得られます。 ブナ、ヒメシャラの樹林中、岩稜の急斜をあえぎ登るとコブに達する。地形図に破線記号が宮ノ谷方面へと記載されているところですが、既に廃道となっています。ここで、右に折れ登り返したピークが野江股ノ頭で、3等三角点の標石があります。展望が得られないものの、人の訪れの少ない静かな山頂です。 山頂を辞して100mほど下り、少し登り返した二つ目のコブが1226mピークで、おおらかな台地となっています。ここから東へ延びる稜線は白倉山へと続き、踏み跡程度の小道が通じています。下山の野江股出合には左に折れ緩やかな尾根を下って行きます。ミズナラの巨木が枝葉を広げるナンノキ平を過ぎ、標高が1000mを切ると杉・檜の植林帯に変わり、変化のない山道を下って行くと、やがて野江股谷出合に着きます。谷を対岸に渡れば広場となっていてここまで林道が通じていて5~6台の駐車スペース(4WD車ならここまで入れる)があり、あとは絵馬小屋谷に沿う林道を歩き県道蓮峡線(江馬小屋谷出合)に出て山歩きは終わりです。池木屋山から東に派生する東尾根は野江股ノ頭から白倉山へと連なり、そこから北へ大熊の頭、迷岳へと延びる山稜と、東へ古ヶ丸山、清治山へと延びる山稜に分かれ、いずれも台高山脈の前衛峰として知られています。ガイドでは1泊2日のコースとして、宮ノ谷から池木屋山に至り東尾根を縦走して野江股ノ頭を踏み、ナンノキ平を経て絵馬小屋谷へと下るコースを紹介します。 1日目、宮ノ谷出合から池木屋山までは宮ノ谷出合から池木屋山へ(コースガイド)を参照して下さい。京阪神を朝発の場合、山行初日は奥ノ出合でビバークとなります。 2日目、早朝に出発し池木屋山を目指します。池木屋山から四方に分かれる分岐を東に取り、右に分岐する焼山ノ尾を見送り、東尾根を東進。ブナ林の中を緩やかに上下して行くと、1時間ほどで1332mピークに達します。振り返ると池木屋山が美しい姿を見せています。次の1223mピークにかけては北には三峰山から高見山に続く山稜と、南には大台ヶ原へと延びる主稜線が樹林を透して眺められます。緩やかな起伏を進むと尾根は大きく二方に分かれ、ここは左(真北に折れる)の尾根を取って下りますが、間違いやすいので地図やGPSで確認してください。 高度差にして180mほど下った鞍部が水越で、左の水越谷に少し下ると水が得られます。 ブナ、ヒメシャラの樹林中、岩稜の急斜をあえぎ登るとコブに達する。地形図に破線記号が宮ノ谷方面へと記載されているところですが、既に廃道となっています。ここで、右に折れ登り返したピークが野江股ノ頭で、3等三角点の標石があります。展望が得られないものの、人の訪れの少ない静かな山頂です。 山頂を辞して100mほど下り、少し登り返した二つ目のコブが1226mピークで、おおらかな台地となっています。ここから東へ延びる稜線は白倉山へと続き、踏み跡程度の小道が通じています。下山の野江股出合には左に折れ緩やかな尾根を下って行きます。ミズナラの巨木が枝葉を広げるナンノキ平を過ぎ、標高が1000mを切ると杉・檜の植林帯に変わり、変化のない山道を下って行くと、やがて野江股谷出合に着きます。谷を対岸に渡れば広場となっていてここまで林道が通じていて5~6台の駐車スペース(4WD車ならここまで入れる)があり、あとは絵馬小屋谷に沿う林道を歩き県道蓮峡線(江馬小屋谷出合)に出て山歩きは終わりです。 -

大又から明神平をへて池木屋山へ

- 1泊2日

- 10時間0分

- 20.1km

大又から明神平をへて池木屋山へ

- 1泊2日

- 10時間0分

- 20.1km

大又バス停から林道終点(登山口)まで進みます。明神滝からはつづら折れにかかり、登り詰めると明るく開けた明神平に着きます。南へスキー場跡の草原を三ツ塚へと登って行きます。三ツ塚で薊岳への道を分け、左折して明神岳へはなだらかな登りで達します。 展望はないもののブナの素晴らしい林相が、この先笹ヶ峰まで続いていて、その美しさに魅せられます。桧塚奥峰への分岐を見送り直進すると、狭い尾根の下りの後、広い尾根に変わります。笹ヶ峰に近づくと稜線はおおらかになり、主稜線と枝尾根の区別がつきにくいので注意が必要です。 笹ヶ峰から千石山までの間はやせ尾根になっていて、下り切った鞍部が瀬戸越で、かつて蓮と瀬戸を結ぶ峠道が越えていましたが、今は廃道となっています。ブナの美林を見ながら登り詰めると千石山(奥ノ迷峰)で、三角点のある山頂は登り着いた西端にあります。東側にはコブがあり、目指す赤嵓山方面の展望が得られます。赤嵓山へは南に折れ急斜面を下ると、小さな清流が流れる水場になっています。1日目はここが泊まり場となります。 2日目は、早朝出発。小さな起伏を繰り返し、赤嵓山への登りとなります。時折眺望が開ける尾根道を登り切ると赤嵓山山頂に立ちます。 赤嵓山からは千里峰、奥ノ平峰を越え、霧降山までは30分ほどの道のりです。霧降山からは稜線漫歩で池木屋山の名の起こりとなった小屋池の湿地に出ます。小屋池からはブナ林を登り詰めて池木屋山の山頂に到着です。 山頂を辞したら下山は宮ノ谷へと下ります。奥ノ出合へと標高差580mの急坂の下りが続くので、足運びには注意して下さい。急斜の下りの末端は左へと山腹を絡み奥ノ出合へと降り立ちます。谷を対岸に渡ると急な下りとなり、右岸に渡り返します(渡渉地点にはテープがある)。ドッサリ滝15mをみて右岸を行くと、左岸に渡り返し、猫滝15mを絡んで下ります。ここから高滝までは絶壁に付けられた急峻な道となり、過去には転落事故が何回も起きているので慎重な行動が必要です。高滝の直下で岩を飛んで右岸に移ります。ここからは整備された散策道となり、右岸を絡んで10分も下ると岳魂碑の立つ風折谷出合に着きます。 風折谷出合からは六曲岩や千丈嵓を対岸に仰ぎ、岩壁に架かる鉄橋をいくつか渡り、谷沿いの道を伝うと、犬飛びの分岐。右に折れると両岸接した絶壁となり犬飛嵓に出ます。元の分岐に戻り、杉・檜の植林の中を行くとほどなく林道終点(登山口)です。あとは予約しておいたタクシーで榛原駅に出ます。大又バス停から林道終点(登山口)まで進みます。明神滝からはつづら折れにかかり、登り詰めると明るく開けた明神平に着きます。南へスキー場跡の草原を三ツ塚へと登って行きます。三ツ塚で薊岳への道を分け、左折して明神岳へはなだらかな登りで達します。 展望はないもののブナの素晴らしい林相が、この先笹ヶ峰まで続いていて、その美しさに魅せられます。桧塚奥峰への分岐を見送り直進すると、狭い尾根の下りの後、広い尾根に変わります。笹ヶ峰に近づくと稜線はおおらかになり、主稜線と枝尾根の区別がつきにくいので注意が必要です。 笹ヶ峰から千石山までの間はやせ尾根になっていて、下り切った鞍部が瀬戸越で、かつて蓮と瀬戸を結ぶ峠道が越えていましたが、今は廃道となっています。ブナの美林を見ながら登り詰めると千石山(奥ノ迷峰)で、三角点のある山頂は登り着いた西端にあります。東側にはコブがあり、目指す赤嵓山方面の展望が得られます。赤嵓山へは南に折れ急斜面を下ると、小さな清流が流れる水場になっています。1日目はここが泊まり場となります。 2日目は、早朝出発。小さな起伏を繰り返し、赤嵓山への登りとなります。時折眺望が開ける尾根道を登り切ると赤嵓山山頂に立ちます。 赤嵓山からは千里峰、奥ノ平峰を越え、霧降山までは30分ほどの道のりです。霧降山からは稜線漫歩で池木屋山の名の起こりとなった小屋池の湿地に出ます。小屋池からはブナ林を登り詰めて池木屋山の山頂に到着です。 山頂を辞したら下山は宮ノ谷へと下ります。奥ノ出合へと標高差580mの急坂の下りが続くので、足運びには注意して下さい。急斜の下りの末端は左へと山腹を絡み奥ノ出合へと降り立ちます。谷を対岸に渡ると急な下りとなり、右岸に渡り返します(渡渉地点にはテープがある)。ドッサリ滝15mをみて右岸を行くと、左岸に渡り返し、猫滝15mを絡んで下ります。ここから高滝までは絶壁に付けられた急峻な道となり、過去には転落事故が何回も起きているので慎重な行動が必要です。高滝の直下で岩を飛んで右岸に移ります。ここからは整備された散策道となり、右岸を絡んで10分も下ると岳魂碑の立つ風折谷出合に着きます。 風折谷出合からは六曲岩や千丈嵓を対岸に仰ぎ、岩壁に架かる鉄橋をいくつか渡り、谷沿いの道を伝うと、犬飛びの分岐。右に折れると両岸接した絶壁となり犬飛嵓に出ます。元の分岐に戻り、杉・檜の植林の中を行くとほどなく林道終点(登山口)です。あとは予約しておいたタクシーで榛原駅に出ます。 -

杉谷から高見山をへて明神平へ

- 1泊2日

- 8時間35分

- 19.7km

杉谷から高見山をへて明神平へ

- 1泊2日

- 8時間35分

- 19.7km

高見山から南の明神平へと向かう縦走路は台高山脈の中でもササ原が多くなだらかで、女性的な山容の山となっています。かつては大和と伊勢を結んだ道の名残を示す伊勢辻、源義経伝説のある馬駈場、2等三角点の国見山へと縦走し、大又へと下るコースは素晴らしい展望風景と四季の花が目を楽しませてくれます。 高見登山口から高見山までは杉谷から高見山へ(コースガイド)を参照してください。高見山から南へ向かい、樹林の中、ジグザグの急斜面を一気に駆け下り高見峠(大峠)に出ます。この峠は旧伊勢南街道の最大の難所で、大管の人たちの杖を止めたところとしても知られています。 雲ヶ瀬山へは、峠にある道標を見て小道に入ります。クマザサが茂る中テープを目印に進むと、カラマツの植林がまばらに現れ、道はやがて雲ヶ瀬山に向かう登りにさしかかり、振り返ると高見山の山容が大きく垣間見られます。雲ヶ瀬山のピークは樹林に囲まれ展望は得られません。ここから南タワ、ハッピノタワと起伏を越えて、背丈ほどのササヤブを分けて登行するとハンシ山の頂ですが、ここも檜植林に囲まれ展望はありません。 右寄りに尾根上を進み地蔵谷頭を過ぎると、左手三重県側はアカマツと雑木の自然林に変わり、南へ樹林の中を登り直すと伊勢辻に到着し、大又方面からの道が出合います。辻を左へ進めばわずかで伊勢辻山山頂です。 広い眺めを楽しみながら下ると、赤ゾレ山との鞍部に出ます。赤ゾレ山は登らず南側の裾を伝いますが、時間が許せば山頂からのワイドな展望を楽しむのも良いでしょう。馬駈ヶ辻に出ると、左に木梶山への小道が分岐します。正面に国見山を望みながらスズタケの茂みを分け、バイケイソウの群落を足元に見て登ると国見山の山頂に着きます。 国見山から少し下ったところにウシロ嵓があり、岩頭からは薊岳と背後に大峰のスカイラインが遠望できます。あとは水無山の隆起を越えれば泊まり場、明神平はすぐそこです。 翌日は明神谷沿いに大又へと下ります。道は急ですがよく踏まれていて迷うことはありません。小さな谷を何本か過ぎると明神滝が見えます。その先、道は谷沿いとなり、やがて鉄橋を渡るとほどなく林道終点(登山口)で、あとはのんびり林道を歩いて大又バス停に向かいます。高見山から南の明神平へと向かう縦走路は台高山脈の中でもササ原が多くなだらかで、女性的な山容の山となっています。かつては大和と伊勢を結んだ道の名残を示す伊勢辻、源義経伝説のある馬駈場、2等三角点の国見山へと縦走し、大又へと下るコースは素晴らしい展望風景と四季の花が目を楽しませてくれます。 高見登山口から高見山までは杉谷から高見山へ(コースガイド)を参照してください。高見山から南へ向かい、樹林の中、ジグザグの急斜面を一気に駆け下り高見峠(大峠)に出ます。この峠は旧伊勢南街道の最大の難所で、大管の人たちの杖を止めたところとしても知られています。 雲ヶ瀬山へは、峠にある道標を見て小道に入ります。クマザサが茂る中テープを目印に進むと、カラマツの植林がまばらに現れ、道はやがて雲ヶ瀬山に向かう登りにさしかかり、振り返ると高見山の山容が大きく垣間見られます。雲ヶ瀬山のピークは樹林に囲まれ展望は得られません。ここから南タワ、ハッピノタワと起伏を越えて、背丈ほどのササヤブを分けて登行するとハンシ山の頂ですが、ここも檜植林に囲まれ展望はありません。 右寄りに尾根上を進み地蔵谷頭を過ぎると、左手三重県側はアカマツと雑木の自然林に変わり、南へ樹林の中を登り直すと伊勢辻に到着し、大又方面からの道が出合います。辻を左へ進めばわずかで伊勢辻山山頂です。 広い眺めを楽しみながら下ると、赤ゾレ山との鞍部に出ます。赤ゾレ山は登らず南側の裾を伝いますが、時間が許せば山頂からのワイドな展望を楽しむのも良いでしょう。馬駈ヶ辻に出ると、左に木梶山への小道が分岐します。正面に国見山を望みながらスズタケの茂みを分け、バイケイソウの群落を足元に見て登ると国見山の山頂に着きます。 国見山から少し下ったところにウシロ嵓があり、岩頭からは薊岳と背後に大峰のスカイラインが遠望できます。あとは水無山の隆起を越えれば泊まり場、明神平はすぐそこです。 翌日は明神谷沿いに大又へと下ります。道は急ですがよく踏まれていて迷うことはありません。小さな谷を何本か過ぎると明神滝が見えます。その先、道は谷沿いとなり、やがて鉄橋を渡るとほどなく林道終点(登山口)で、あとはのんびり林道を歩いて大又バス停に向かいます。 -

谷川岳から蓬峠を経て朝日岳へ(馬蹄型縦走)

- 1泊2日

- 14時間40分

- 22.7km

谷川岳から蓬峠を経て朝日岳へ(馬蹄型縦走)

- 1泊2日

- 14時間40分

- 22.7km

谷川連峰の稜線は、谷川岳から大きく北側に迂回し、湯檜曽川の源流部となっています。多くのピークを乗り越える馬蹄型縦走はハードな登山です。歩行時間は長くなりますが、寝具や食事がある蓬ヒュッテに1泊するため荷物が軽くなるコースを紹介します。 1日目の谷川岳山頂までは天神尾根から谷川岳へ(コースガイド)を参照。ロープウェイ「谷川岳ヨッホ」を利用し天神平へ上がり、天神尾根を登ります。谷川岳オキノ耳からは、濡れると滑りやすい岩場が続き、右を見下すと一ノ倉沢まで落ちていく落差の大きい断崖を見下すことができます。少し登り返して広い笹原になると、一ノ倉岳の山頂に到着。山頂からは今から歩く馬蹄型縦走の縦走路がぐるりと見渡せます。一度下ってまた登ると茂倉岳に到着します。茂倉岳からは花の多い尾根道を下りますが、一部ロープが張ってある岩場もあります。笹平は初夏に高山植物の花も多い場所です。急坂を登り返し、武能岳の山頂に到着。ずっと稜線上のチシマザサの海を抜けていきます。右から上がってくる新道が合流してすぐに、蓬峠に建つ蓬ヒュッテに到着。水場は土樽方面に10分下ります。この縦走露は夏は暑く、大量の水が必要です。 2日目。緩やかなアップダウンを繰り返しながら登ると七ッ小屋山に登頂。正面には秀峰大源太山、清水峠、湯檜曽川の渓谷の奥には、これから歩く長い稜線と朝日岳、笠ヶ岳などが見えます。さらに尾根を進み、急坂を下ると清水峠です。三角形の大きな建物はJRの監視小屋で入ることはできません。その先の小屋が白崩避難小屋です。 ジャンクションピークまでは長い登りです。途中、崩壊地もあるので、足場に注意しながら登ります。樹木がだんだん低くなると、朝日岳から伸びる尾根上のジャングションピークです。ここからは笹原と湿原をたおやかに続き、宝川温泉からの道と合流すると、谷川岳の展望がよい朝日岳山頂はすぐです。山頂には、ホソバヒナウスユキソウなどの花が多いです。 ここからは長い下りとなります。滑りやすい岩場を下り、大烏帽子岳など、大小いくつものの小ピークを巻きながら下ると笠ヶ岳避難小屋です。少し登って笠ヶ岳の山頂。一度大きく下り白毛門に向かって登り返します。 白毛門の山頂からは、とにかくただ大きく下ることになります。始めは目もくらむような岩場の急坂ですが、松ノ木沢ノ頭からは樹林帯の長い下りとなります。木の根が階段状になって歩きにくい箇所があります。だんだん沢音が近くなり、ハナゲノ沢を橋で渡り、少し歩くと登山口の土合橋駐車場に到着します。ここから土合駅まではあと少しです。谷川連峰の稜線は、谷川岳から大きく北側に迂回し、湯檜曽川の源流部となっています。多くのピークを乗り越える馬蹄型縦走はハードな登山です。歩行時間は長くなりますが、寝具や食事がある蓬ヒュッテに1泊するため荷物が軽くなるコースを紹介します。 1日目の谷川岳山頂までは天神尾根から谷川岳へ(コースガイド)を参照。ロープウェイ「谷川岳ヨッホ」を利用し天神平へ上がり、天神尾根を登ります。谷川岳オキノ耳からは、濡れると滑りやすい岩場が続き、右を見下すと一ノ倉沢まで落ちていく落差の大きい断崖を見下すことができます。少し登り返して広い笹原になると、一ノ倉岳の山頂に到着。山頂からは今から歩く馬蹄型縦走の縦走路がぐるりと見渡せます。一度下ってまた登ると茂倉岳に到着します。茂倉岳からは花の多い尾根道を下りますが、一部ロープが張ってある岩場もあります。笹平は初夏に高山植物の花も多い場所です。急坂を登り返し、武能岳の山頂に到着。ずっと稜線上のチシマザサの海を抜けていきます。右から上がってくる新道が合流してすぐに、蓬峠に建つ蓬ヒュッテに到着。水場は土樽方面に10分下ります。この縦走露は夏は暑く、大量の水が必要です。 2日目。緩やかなアップダウンを繰り返しながら登ると七ッ小屋山に登頂。正面には秀峰大源太山、清水峠、湯檜曽川の渓谷の奥には、これから歩く長い稜線と朝日岳、笠ヶ岳などが見えます。さらに尾根を進み、急坂を下ると清水峠です。三角形の大きな建物はJRの監視小屋で入ることはできません。その先の小屋が白崩避難小屋です。 ジャンクションピークまでは長い登りです。途中、崩壊地もあるので、足場に注意しながら登ります。樹木がだんだん低くなると、朝日岳から伸びる尾根上のジャングションピークです。ここからは笹原と湿原をたおやかに続き、宝川温泉からの道と合流すると、谷川岳の展望がよい朝日岳山頂はすぐです。山頂には、ホソバヒナウスユキソウなどの花が多いです。 ここからは長い下りとなります。滑りやすい岩場を下り、大烏帽子岳など、大小いくつものの小ピークを巻きながら下ると笠ヶ岳避難小屋です。少し登って笠ヶ岳の山頂。一度大きく下り白毛門に向かって登り返します。 白毛門の山頂からは、とにかくただ大きく下ることになります。始めは目もくらむような岩場の急坂ですが、松ノ木沢ノ頭からは樹林帯の長い下りとなります。木の根が階段状になって歩きにくい箇所があります。だんだん沢音が近くなり、ハナゲノ沢を橋で渡り、少し歩くと登山口の土合橋駐車場に到着します。ここから土合駅まではあと少しです。 -

土樽から蓬峠~土合

- 1泊2日

- 8時間45分

- 16.5km

土樽から蓬峠~土合

- 1泊2日

- 8時間45分

- 16.5km

土樽から歩いても、土合から歩いても、体力的にはあまり変わりはないですが、蓬峠ヒュッテに宿泊する場合は、行きに水場がある土樽から登るとよいでしょう。コース上にはピークはありませんが、山歩きの楽しみは十分味わえます。余裕があれば展望のよい武能岳を往復してもいいでしょう。日本海と太平洋をへだてる峠を越える、いかにも上信越国境の山らしい、山歩きが楽しめます。健脚ならば日帰りも可能です。 1日目。無人駅のJR上越線土樽駅を出て右に向かい、しばらくは車道を蓬沢方面に歩いていきます。いくつか分岐がありますが、道標に従って、正面に蓬峠方面を見ながら歩いていくことになります。やがて、車が5台程度停めることができる林道の終点を通り、蓬新道の山道に入ります。沢沿いの山道で、何度も沢を渡るので、増水時には特に注意が必要です。東俣沢出合は岩を跳ぶように渡渉します。右岸を離れ、ジグザグに急斜面を切りながら、ただ蓬峠まで登っていきます。 中の休場で休憩したら、なだらかな登りとジグザグの急登を繰り返しながら登ります。周囲の木々が低くなって、背が高いチシマザサの笹原になってくると水場です。蓬峠はもう少し。蓬峠の蓬ヒュッテは2015年に改築され、2017年にはバイオトイレができました。食事も提供され、寝具もある営業小屋で、宿泊には予約が必要です。 2日目。蓬峠ヒュッテから南に尾根をたどると、すぐに武能岳へ通じる尾根から離れる分岐に出ます。分岐は左に行くと、赤城山を正面に、左には朝日岳を見ながら展望のよい山道をどんどん下ります。尾根上には、緊急時のみ使用できる小さな白樺避難小屋があります。小屋を過ぎると、背があまり高くないブナの森になり、急坂をどんどん下っていきます。やがて勾配は緩まり、増水時の渡渉に注意が必要な武能沢を渡って、岩場のトラバースを通り抜けます。芝倉沢を渡る際は大岩がごろごろした河原なのでルートに注意して歩きましょう。湯檜曽川を下に見ながら右岸をゆっくりと下り、ブナやトチノキの巨木の森を歩きます。JR見張小屋の脇を通り、さらにブナの巨木の林を抜けて、鉄の階段を下ると林道に出るので、しばらく歩くと土合橋です。最後に車道を下ると、下りホームが「日本一のモグラ駅」として知られるJR上越線土合駅に到着します。土樽から歩いても、土合から歩いても、体力的にはあまり変わりはないですが、蓬峠ヒュッテに宿泊する場合は、行きに水場がある土樽から登るとよいでしょう。コース上にはピークはありませんが、山歩きの楽しみは十分味わえます。余裕があれば展望のよい武能岳を往復してもいいでしょう。日本海と太平洋をへだてる峠を越える、いかにも上信越国境の山らしい、山歩きが楽しめます。健脚ならば日帰りも可能です。 1日目。無人駅のJR上越線土樽駅を出て右に向かい、しばらくは車道を蓬沢方面に歩いていきます。いくつか分岐がありますが、道標に従って、正面に蓬峠方面を見ながら歩いていくことになります。やがて、車が5台程度停めることができる林道の終点を通り、蓬新道の山道に入ります。沢沿いの山道で、何度も沢を渡るので、増水時には特に注意が必要です。東俣沢出合は岩を跳ぶように渡渉します。右岸を離れ、ジグザグに急斜面を切りながら、ただ蓬峠まで登っていきます。 中の休場で休憩したら、なだらかな登りとジグザグの急登を繰り返しながら登ります。周囲の木々が低くなって、背が高いチシマザサの笹原になってくると水場です。蓬峠はもう少し。蓬峠の蓬ヒュッテは2015年に改築され、2017年にはバイオトイレができました。食事も提供され、寝具もある営業小屋で、宿泊には予約が必要です。 2日目。蓬峠ヒュッテから南に尾根をたどると、すぐに武能岳へ通じる尾根から離れる分岐に出ます。分岐は左に行くと、赤城山を正面に、左には朝日岳を見ながら展望のよい山道をどんどん下ります。尾根上には、緊急時のみ使用できる小さな白樺避難小屋があります。小屋を過ぎると、背があまり高くないブナの森になり、急坂をどんどん下っていきます。やがて勾配は緩まり、増水時の渡渉に注意が必要な武能沢を渡って、岩場のトラバースを通り抜けます。芝倉沢を渡る際は大岩がごろごろした河原なのでルートに注意して歩きましょう。湯檜曽川を下に見ながら右岸をゆっくりと下り、ブナやトチノキの巨木の森を歩きます。JR見張小屋の脇を通り、さらにブナの巨木の林を抜けて、鉄の階段を下ると林道に出るので、しばらく歩くと土合橋です。最後に車道を下ると、下りホームが「日本一のモグラ駅」として知られるJR上越線土合駅に到着します。 -

濁河温泉から飛騨頂上を経て御嶽山上を周遊

- 1泊2日

- 8時間5分

- 11.1km

濁河温泉から飛騨頂上を経て御嶽山上を周遊

- 1泊2日

- 8時間5分

- 11.1km

現在登山口となっている濁河温泉は標高1800mにあって、旅館街やグラウンドを備えた県の高地トレーニングセンターなどがあります。どの旅館も野趣豊かな露天風呂を備えており、登山の基地としては絶好の条件です。また、登山道も下呂市が管理していて良く整備されています。飛騨頂上にある五の池小屋は、5月下旬から10月中旬までの御嶽山で最も長期営業の山小屋なので、利便性が高いです。近年、北御嶽が注目されるようになりましたが、五の池小屋はその中核をなす存在です。登山基地の濁河温泉までは近年バスが無くなり、自家用車かタクシーしか手段はありません。飛騨側は下呂市の飛騨小坂駅、信州側は木曽福島駅から、ということになります。 道路終点の駐車場が登山口となります。ここに登山届のボックスや公衆トイレがあります。近年の豪雨災害で、草木谷の鉄の吊橋が流され、登山口が変わりました。嶽橋を渡らず遊歩道を左に進み、尾根上に出たところで右に折れて原生林の中の道に入り、途中右に進み旧道に合流します。 ここからは急斜面の続く古い登山道に入ります。オオシラビソの林の中を進み、途中ネズコの大木のある七合目を過ぎて、オットセイ岩を左に見て登ると、右手に折り重なった巨岩が現れ、そのうち一つをジョーズ岩と呼びます。 山腹を巻くように登って、右の尾根上に出たところが湯の花峠です。峠地形ではないが、草木谷に自噴する温泉の湯の香が通り抜けるところから名付けられたと言われています。樹木はコメツガに変わり、しばらく登って、カエル岩を過ぎて少し行くと、左手から胡桃島からの道が合流し、すぐにのぞき岩に着きます。岩の上からは深く切れ込んだ草木谷が望めます。ここには避難小屋もあります。 道脇のコメツガは風雪による矮小化が始まり、林床にはマイズルソウやゴゼンタチバナなど可憐な花たちが咲きこころを和ませてくれます。しばらく登ってお助け水に到着、名前だけで水は無いですが、絶好の休憩ポイントです。ここが八合目。この先からは樹高も低くなりダケカンバが混じり始め、ハイマツ帯に変わり森林限界に出ると出発地点の濁河温泉もよく望むことができます。 ここから継子岳の西斜面を右上しますが、溶岩の多い道は眺望もよく、雷鳥岩を過ぎて砂礫地に入るとコマクサの群生が迎えてくれます。飛騨頂上には立派な社とシェルターがあり、山頂すぐ下の五ノ池の前に五の池小屋があります。北御嶽の基地となる山小屋です。 小屋から、継子岳や四ノ池、三ノ池の変化に富んだ道を一回りしてくるのがおすすめです。また、眼前の摩利支天山に登るのもよいでしょう。北御嶽の花や池を楽しんだら、一泊するのも、その日のうちに登山口まで下山することも可能です。現在登山口となっている濁河温泉は標高1800mにあって、旅館街やグラウンドを備えた県の高地トレーニングセンターなどがあります。どの旅館も野趣豊かな露天風呂を備えており、登山の基地としては絶好の条件です。また、登山道も下呂市が管理していて良く整備されています。飛騨頂上にある五の池小屋は、5月下旬から10月中旬までの御嶽山で最も長期営業の山小屋なので、利便性が高いです。近年、北御嶽が注目されるようになりましたが、五の池小屋はその中核をなす存在です。登山基地の濁河温泉までは近年バスが無くなり、自家用車かタクシーしか手段はありません。飛騨側は下呂市の飛騨小坂駅、信州側は木曽福島駅から、ということになります。 道路終点の駐車場が登山口となります。ここに登山届のボックスや公衆トイレがあります。近年の豪雨災害で、草木谷の鉄の吊橋が流され、登山口が変わりました。嶽橋を渡らず遊歩道を左に進み、尾根上に出たところで右に折れて原生林の中の道に入り、途中右に進み旧道に合流します。 ここからは急斜面の続く古い登山道に入ります。オオシラビソの林の中を進み、途中ネズコの大木のある七合目を過ぎて、オットセイ岩を左に見て登ると、右手に折り重なった巨岩が現れ、そのうち一つをジョーズ岩と呼びます。 山腹を巻くように登って、右の尾根上に出たところが湯の花峠です。峠地形ではないが、草木谷に自噴する温泉の湯の香が通り抜けるところから名付けられたと言われています。樹木はコメツガに変わり、しばらく登って、カエル岩を過ぎて少し行くと、左手から胡桃島からの道が合流し、すぐにのぞき岩に着きます。岩の上からは深く切れ込んだ草木谷が望めます。ここには避難小屋もあります。 道脇のコメツガは風雪による矮小化が始まり、林床にはマイズルソウやゴゼンタチバナなど可憐な花たちが咲きこころを和ませてくれます。しばらく登ってお助け水に到着、名前だけで水は無いですが、絶好の休憩ポイントです。ここが八合目。この先からは樹高も低くなりダケカンバが混じり始め、ハイマツ帯に変わり森林限界に出ると出発地点の濁河温泉もよく望むことができます。 ここから継子岳の西斜面を右上しますが、溶岩の多い道は眺望もよく、雷鳥岩を過ぎて砂礫地に入るとコマクサの群生が迎えてくれます。飛騨頂上には立派な社とシェルターがあり、山頂すぐ下の五ノ池の前に五の池小屋があります。北御嶽の基地となる山小屋です。 小屋から、継子岳や四ノ池、三ノ池の変化に富んだ道を一回りしてくるのがおすすめです。また、眼前の摩利支天山に登るのもよいでしょう。北御嶽の花や池を楽しんだら、一泊するのも、その日のうちに登山口まで下山することも可能です。 -

胡桃島口から剣ヶ峰へ

- 1泊2日

- 10時間15分

- 14.2km

胡桃島口から剣ヶ峰へ

- 1泊2日

- 10時間15分

- 14.2km

胡桃島口は、昔は秋神口と言われ高山方面からの登山道としての歴史は古い。今は県道435号があるので、下部を省略して県道脇の御嶽自然休養林胡桃島キャンプ場が登山口となります。(※下部にある胡桃大滝は通らないが、県道から下って見に行くだけの価値のある見事な大滝です。) 入り口には7棟のコテージがあり、キャンプ場はその先に行ったところにあります。胡桃島キャンプ場付近は御嶽山北面に広がる大斜面で、登山口の右側には展望台があり、木道を渡って展望台に登ると、御嶽山のなだらかな裾野の大樹海の上に継子岳がのぞき、その右に摩利支天山がどっしりと構え、西に延びる尾根上には継母岳の槍のような鋭峰がのぞいています。 登山口は一番奥のコテージの横からスタート。標識があり、左に入っていくと道はダケカンバの疎林が始まり、すぐにオオシラビソの幼林へと変わります。この辺りは旧営林署によって伐採がされた後のようです。所々に木道箇所があり、雨天時は、非常に滑りやすいので注意が必要です。 30分ほど進むと急坂になります。このコース唯一の急斜面です。この周辺は原生林で典型的な亜高山帯の様相を呈しています。やがてなだらかになり、水の流れる小さな谷川を渡り、右に進む。原生の道は続き、橋を渡りさらに右に登って行くと、やがて小坂口の道に合流。ここからすぐにのぞき岩に到着。のぞき岩には避難小屋があり、宿泊できるようにはなってないものの、緊急時にはありがたい存在です。ここは、飛騨頂上まで、約半分の地点です。 飛騨小坂口登山道に入って登って行き、お助け水(水は無い)から少し進むと、森林限界を超えるが、ここから小坂登山口の濁河温泉を遥か眼下に望むことができます。右に斜上してコマクサの咲く継子岳の西斜面を登り、飛騨頂上にある五の池小屋に到着です。 さらに摩利支天乗越を越えて、サイノ河原避難小屋からサイノ河原を通り、二ノ池の覚明上人立往生の地から黒沢十字路に出て、一ノ池の尾根を登って行くと、剣ヶ峰に到着です。シェルターはあるが、山頂の二つの山小屋は撤去されたので注意しよう。 下山は往路を引き返し、登山口まで戻りますが、長丁場なので五の池小屋に戻って一泊するのがよいでしょう。胡桃島口は、昔は秋神口と言われ高山方面からの登山道としての歴史は古い。今は県道435号があるので、下部を省略して県道脇の御嶽自然休養林胡桃島キャンプ場が登山口となります。(※下部にある胡桃大滝は通らないが、県道から下って見に行くだけの価値のある見事な大滝です。) 入り口には7棟のコテージがあり、キャンプ場はその先に行ったところにあります。胡桃島キャンプ場付近は御嶽山北面に広がる大斜面で、登山口の右側には展望台があり、木道を渡って展望台に登ると、御嶽山のなだらかな裾野の大樹海の上に継子岳がのぞき、その右に摩利支天山がどっしりと構え、西に延びる尾根上には継母岳の槍のような鋭峰がのぞいています。 登山口は一番奥のコテージの横からスタート。標識があり、左に入っていくと道はダケカンバの疎林が始まり、すぐにオオシラビソの幼林へと変わります。この辺りは旧営林署によって伐採がされた後のようです。所々に木道箇所があり、雨天時は、非常に滑りやすいので注意が必要です。 30分ほど進むと急坂になります。このコース唯一の急斜面です。この周辺は原生林で典型的な亜高山帯の様相を呈しています。やがてなだらかになり、水の流れる小さな谷川を渡り、右に進む。原生の道は続き、橋を渡りさらに右に登って行くと、やがて小坂口の道に合流。ここからすぐにのぞき岩に到着。のぞき岩には避難小屋があり、宿泊できるようにはなってないものの、緊急時にはありがたい存在です。ここは、飛騨頂上まで、約半分の地点です。 飛騨小坂口登山道に入って登って行き、お助け水(水は無い)から少し進むと、森林限界を超えるが、ここから小坂登山口の濁河温泉を遥か眼下に望むことができます。右に斜上してコマクサの咲く継子岳の西斜面を登り、飛騨頂上にある五の池小屋に到着です。 さらに摩利支天乗越を越えて、サイノ河原避難小屋からサイノ河原を通り、二ノ池の覚明上人立往生の地から黒沢十字路に出て、一ノ池の尾根を登って行くと、剣ヶ峰に到着です。シェルターはあるが、山頂の二つの山小屋は撤去されたので注意しよう。 下山は往路を引き返し、登山口まで戻りますが、長丁場なので五の池小屋に戻って一泊するのがよいでしょう。 -

山上ヶ岳から柏木へ

- 1泊2日

- 8時間5分

- 20.2km

山上ヶ岳から柏木へ

- 1泊2日

- 8時間5分

- 20.2km

下市口駅からバスに乗り、終点の洞川温泉で下車。東へ洞川の家並みを抜けてしばらく行くと、近畿の名水・ゴロゴロ水があり、その先の毛又谷の林道を左に見送ると、10分足らずで川瀬谷に架かる清浄大橋(大峰大橋)に出ます。ここが登山口です。 清浄大橋は洞川道の女人結界で、大橋を渡り山道に取り付きます。洞辻までに一本松茶屋、役の行者のお助け水などがあり、毛又谷を大きく絡んで登りますが、道幅も広く楽に歩けます。林相が雑木林に変わると、間もなく吉野道が合流する洞辻茶屋に出ます。両側に立ち並ぶ陀羅尼助茶屋を抜けると、わらじ替場があり表行場(この洞辻から上方に点在する油こぼし、鐘掛岩、お亀石、西ノ覗岩などをいう)(※ちなみに裏行場とは、大峰山寺裏手、上多古川源流一帯に面した不動登り岩、賽の河原、東ノ覗岩(現在禁止)、蟻ノ戸渡り、平等岩など18ヶ所の行所を指す)が始まります。登山道は右側に通じており、大鐘掛の岩上には展望台が設けられ大天井ヶ岳から吉野山へと続く山稜(吉野道)や遠く金剛・葛城山など素晴らしい大観が開けます。柵に囲まれたお亀石を見て坂を登って等覚門をくぐりその先の小道を右にそれると、西ノ覗岩に出ます。浄心門からは林立する供養塔を左右に見て石段を登れば山上ヶ岳頂上の大峯山寺本堂の前に出ます。一等三角点の埋まる山頂は湧出岳と呼ばれ、本堂の北側、木立に囲まれた中にあります。さらに右へ日本岩を周遊して宿坊へと帰ってきます。宿坊(参篭所)は5箇所あり、開山期間中は自由に泊まれます。翌日、裏行場を一巡(約1時間)する場合は宿坊に頼めば案内してくれます。 2日目、本堂前から南へと尾根道をたどります。気持ちの良い樹林の道で、ミズナラ、ヒメシャラ、シャクナゲなどが枝を広げています。地蔵岳は右を巻き、次いで投地蔵辻で左に阿古滝道を見送ると小笹ノ宿に着きます。役行者を祀るお堂と避難小屋があり、付近には清水が豊富に湧いていて、峰通しのコースで唯一水の流れがあるところです。小笹ノ宿からは清流沿いにツガやモミの茂る道を登り、竜ヶ岳の肩を越すと少し下りになって20分程で阿弥陀ヶ森分岐に出ます。「柏木へ八十六丁、大峰へ三十丁」の丁石があります。ここは柏木道での女人結界門となっています。 奥駈道と分かれ左へ阿弥陀ヶ森の東面を絡んで行くと伯母谷覗の絶壁に出ます。ここから道は尾根を離れ左へ上谷側に下るようになります。「柏木へ七十二丁」の丁石を見ると山腹を絡んでの緩やかな道を行くようになります。道はこの先一旦尾根上に出ますが、おおむね西面を伝います。地図上の1167mを大きく巻き終えると天竺平に着きます。ここから上谷分岐までは杉植林帯の中、尾根上を伝います。上谷分岐では右を取り、大迫集落を足元に見ながら下って行くと、不動窟の上部を通り柏木に下り着きます。下市口駅からバスに乗り、終点の洞川温泉で下車。東へ洞川の家並みを抜けてしばらく行くと、近畿の名水・ゴロゴロ水があり、その先の毛又谷の林道を左に見送ると、10分足らずで川瀬谷に架かる清浄大橋(大峰大橋)に出ます。ここが登山口です。 清浄大橋は洞川道の女人結界で、大橋を渡り山道に取り付きます。洞辻までに一本松茶屋、役の行者のお助け水などがあり、毛又谷を大きく絡んで登りますが、道幅も広く楽に歩けます。林相が雑木林に変わると、間もなく吉野道が合流する洞辻茶屋に出ます。両側に立ち並ぶ陀羅尼助茶屋を抜けると、わらじ替場があり表行場(この洞辻から上方に点在する油こぼし、鐘掛岩、お亀石、西ノ覗岩などをいう)(※ちなみに裏行場とは、大峰山寺裏手、上多古川源流一帯に面した不動登り岩、賽の河原、東ノ覗岩(現在禁止)、蟻ノ戸渡り、平等岩など18ヶ所の行所を指す)が始まります。登山道は右側に通じており、大鐘掛の岩上には展望台が設けられ大天井ヶ岳から吉野山へと続く山稜(吉野道)や遠く金剛・葛城山など素晴らしい大観が開けます。柵に囲まれたお亀石を見て坂を登って等覚門をくぐりその先の小道を右にそれると、西ノ覗岩に出ます。浄心門からは林立する供養塔を左右に見て石段を登れば山上ヶ岳頂上の大峯山寺本堂の前に出ます。一等三角点の埋まる山頂は湧出岳と呼ばれ、本堂の北側、木立に囲まれた中にあります。さらに右へ日本岩を周遊して宿坊へと帰ってきます。宿坊(参篭所)は5箇所あり、開山期間中は自由に泊まれます。翌日、裏行場を一巡(約1時間)する場合は宿坊に頼めば案内してくれます。 2日目、本堂前から南へと尾根道をたどります。気持ちの良い樹林の道で、ミズナラ、ヒメシャラ、シャクナゲなどが枝を広げています。地蔵岳は右を巻き、次いで投地蔵辻で左に阿古滝道を見送ると小笹ノ宿に着きます。役行者を祀るお堂と避難小屋があり、付近には清水が豊富に湧いていて、峰通しのコースで唯一水の流れがあるところです。小笹ノ宿からは清流沿いにツガやモミの茂る道を登り、竜ヶ岳の肩を越すと少し下りになって20分程で阿弥陀ヶ森分岐に出ます。「柏木へ八十六丁、大峰へ三十丁」の丁石があります。ここは柏木道での女人結界門となっています。 奥駈道と分かれ左へ阿弥陀ヶ森の東面を絡んで行くと伯母谷覗の絶壁に出ます。ここから道は尾根を離れ左へ上谷側に下るようになります。「柏木へ七十二丁」の丁石を見ると山腹を絡んでの緩やかな道を行くようになります。道はこの先一旦尾根上に出ますが、おおむね西面を伝います。地図上の1167mを大きく巻き終えると天竺平に着きます。ここから上谷分岐までは杉植林帯の中、尾根上を伝います。上谷分岐では右を取り、大迫集落を足元に見ながら下って行くと、不動窟の上部を通り柏木に下り着きます。 -

洞川温泉から稲村ヶ岳、山上ヶ岳へ

- 1泊2日

- 8時間10分

- 20.3km

洞川温泉から稲村ヶ岳、山上ヶ岳へ

- 1泊2日

- 8時間10分

- 20.3km

洞川温泉でバスを下車。山上参りの拠点となる洞川温泉街を抜けてしばらく行くと、右手に稲村ヶ岳登山口の道標が現れます。登山道を取って登ると、五代松鍾乳洞があります。この道は法力峠を経て山上辻まで続き、五代松新道と呼ばれ歩きやすい道が続きます。 蛇谷を渡り、初夏にはコアジサイが咲く山腹を絡み終えると法力峠に達し、観音峰への道が分岐します。白倉谷を眼下に見てドアミまで来ると、鋭く天空を突く大日山の岩峰が木の間に顔を覗かせます。やがて道が険しくなってきて岩が多くなり、所々に渡されている鉄橋で難場をしのぎます。小道は次第に高度を上げ、高橋横手を絡み終えると山上辻に着きます。辻から稲村ヶ岳を往復します。稲村ヶ岳山荘の横を通り、ブナを主体とした樹林の中を行くと特異な存在の大日山が間近に迫り、道が岩峰の東面基部を絡みます。脚下は神童子谷の源頭で、春遅くまで残雪が見られます。 大日山の山頂へはキレット(切戸)から右に、鉄鎖の付いた岩場を登ります。狭い山頂には大日如来を祀る小祠があります。キレットに戻り、さらに南へ2箇所の鎖場を登ると、ほどなく稲村ヶ岳の山頂に達します。展望台に立てば、樹海の下に横たわる神童子谷を隔てて、雄大な大峰の山並みが一望のもとに眺められ、さらに遥かには奥高野や熊野の山々まで望むことができ胸が躍ります。特に秋にはナナカマドやカエデの類とブナの紅葉が素晴らしいです。この日は山上辻まで引き返し稲村ヶ岳山荘に一泊します。 翌朝は北東に山上ヶ岳を目指します。よく踏まれた道をたどりクモクビ塚を絡み、小さな起伏を繰り返すとレンゲ辻に到着です。ここから先、山上ヶ岳方面は女人結界です。 結界門をくぐるとすぐに小稲村の岩場の巻き道となり、ハシゴが架かっています。しばらくは急傾斜の登りが続き、左手前方に日本岩の岸壁が樹林越しに見え隠れします。道の両側は夏にはシコクフウロが咲き、山上ヶ岳一角のお花畑へと登り着きます。お花畑の南側、木立に囲まれた中に、湧出岳の一等三角点があります。ここから洞辻茶屋までは、講の行者や登山客で賑わう表参道です。本堂に参拝したら、下山は宿坊を見て、坂道を下り西ノ覗岩に立ち寄ります。後は鐘掛岩の頭で、大天井ヶ岳から吉野山へと続く山稜や遠く金剛・葛城山を一望したら、来た道を少し戻って鐘掛岩の基部を巻き、陀羅尼助茶屋を抜けて洞辻茶屋の分岐から吉野道と分かれて、左へ斜面を下ります。お助け水からは山腹を絡む緩やかな下りとなり、一本松茶屋を過ぎ杉檜林の中を下っていくと清浄大橋に下り着きます。ここから途中、母公堂や「ゴロゴロ水」でひと息着きながら洞川温泉まで歩きます。洞川温泉でバスを下車。山上参りの拠点となる洞川温泉街を抜けてしばらく行くと、右手に稲村ヶ岳登山口の道標が現れます。登山道を取って登ると、五代松鍾乳洞があります。この道は法力峠を経て山上辻まで続き、五代松新道と呼ばれ歩きやすい道が続きます。 蛇谷を渡り、初夏にはコアジサイが咲く山腹を絡み終えると法力峠に達し、観音峰への道が分岐します。白倉谷を眼下に見てドアミまで来ると、鋭く天空を突く大日山の岩峰が木の間に顔を覗かせます。やがて道が険しくなってきて岩が多くなり、所々に渡されている鉄橋で難場をしのぎます。小道は次第に高度を上げ、高橋横手を絡み終えると山上辻に着きます。辻から稲村ヶ岳を往復します。稲村ヶ岳山荘の横を通り、ブナを主体とした樹林の中を行くと特異な存在の大日山が間近に迫り、道が岩峰の東面基部を絡みます。脚下は神童子谷の源頭で、春遅くまで残雪が見られます。 大日山の山頂へはキレット(切戸)から右に、鉄鎖の付いた岩場を登ります。狭い山頂には大日如来を祀る小祠があります。キレットに戻り、さらに南へ2箇所の鎖場を登ると、ほどなく稲村ヶ岳の山頂に達します。展望台に立てば、樹海の下に横たわる神童子谷を隔てて、雄大な大峰の山並みが一望のもとに眺められ、さらに遥かには奥高野や熊野の山々まで望むことができ胸が躍ります。特に秋にはナナカマドやカエデの類とブナの紅葉が素晴らしいです。この日は山上辻まで引き返し稲村ヶ岳山荘に一泊します。 翌朝は北東に山上ヶ岳を目指します。よく踏まれた道をたどりクモクビ塚を絡み、小さな起伏を繰り返すとレンゲ辻に到着です。ここから先、山上ヶ岳方面は女人結界です。 結界門をくぐるとすぐに小稲村の岩場の巻き道となり、ハシゴが架かっています。しばらくは急傾斜の登りが続き、左手前方に日本岩の岸壁が樹林越しに見え隠れします。道の両側は夏にはシコクフウロが咲き、山上ヶ岳一角のお花畑へと登り着きます。お花畑の南側、木立に囲まれた中に、湧出岳の一等三角点があります。ここから洞辻茶屋までは、講の行者や登山客で賑わう表参道です。本堂に参拝したら、下山は宿坊を見て、坂道を下り西ノ覗岩に立ち寄ります。後は鐘掛岩の頭で、大天井ヶ岳から吉野山へと続く山稜や遠く金剛・葛城山を一望したら、来た道を少し戻って鐘掛岩の基部を巻き、陀羅尼助茶屋を抜けて洞辻茶屋の分岐から吉野道と分かれて、左へ斜面を下ります。お助け水からは山腹を絡む緩やかな下りとなり、一本松茶屋を過ぎ杉檜林の中を下っていくと清浄大橋に下り着きます。ここから途中、母公堂や「ゴロゴロ水」でひと息着きながら洞川温泉まで歩きます。 -

天川川合から弥山、八経ヶ岳へ

- 1泊2日

- 11時間0分

- 23.4km

天川川合から弥山、八経ヶ岳へ

- 1泊2日

- 11時間0分

- 23.4km

天川川合でバスを下車。南へ歩き天ノ川の吊橋を渡り、道標を見て山裾に取り付きます。展望のない植林の坂道には一汗かかされます。やがて門前山に着き、送電鉄塔に出ると視界が開けます。その先で坪の内林道に出て、稲村ヶ岳や観音峰を見ながら50mほど進み、再び山道に入り登りを続けると栃尾辻に到着です。しばらくでオオビヌキ坂にさしかかり、独漂1518mは入谷側を絡んで登り、広葉樹の尾根に出ます。如来池、傘池の凹地を経てナベの耳と呼ばれる頂仙岳の北の肩に出ます。頂仙岳は西側を巻いて高崎横手を緩やかに下って行けば、弥山川源流の狼平に着きます。立派な避難小屋を右にしてオオヤマレンゲが散見される木道を登って行きます。大黒岩を右に見送るとまもなく弥山小屋に到着です。弥山小屋は個室や、フォトギャラリーもある2階建て。小屋の手前を北へ5分も行けば1895mの弥山山頂で天川弁財天社の奥宮があります。 弥山の朝は、国見八方睨から見るご来光で始まります。向かい合う八経ヶ岳へはトウヒ、シラベの純林を下り、古今宿の鞍部からネットに保護されたオオヤマレンゲを見て頂仙岳遥拝所を過ぎ、登り返すと八経ヶ岳山頂に到着です。八剣山、仏教ヶ岳ともいいます。眼下に白川又川の樹海を望み、大峰奥駈の諸峰と大台ヶ原の展望を満喫したら釈迦ヶ岳方面へとたどり、明星ヶ岳西肩の弥山辻から右に折れ近年開かれたレンゲ道に入ります。トウヒ、シラビソの樹林の林床は苔の緑がみずみずしく気持ちがよい樹林歩きを楽しめます。行く手に頂仙岳の山容を望み細尾山を過ぎた鞍部からわずか登ると、日裏山手前のコブに出ます。明るい視界が開け眼下に八剣谷と池ノ谷の樹海が扇状に広がり、弥山、八経ヶ岳が真正面に大きく眺められます。 次のピークが1725mの日裏山ですが展望は今ひとつです。トウヒとオオイタヤメイゲツの美しい森を抜けて緩やかにたどって行くと、狼平からの道に合流します。あとは往路にたどった道を下り栃尾辻に出て直進する川合道を取り、天川川合へと向かいます。天川川合でバスを下車。南へ歩き天ノ川の吊橋を渡り、道標を見て山裾に取り付きます。展望のない植林の坂道には一汗かかされます。やがて門前山に着き、送電鉄塔に出ると視界が開けます。その先で坪の内林道に出て、稲村ヶ岳や観音峰を見ながら50mほど進み、再び山道に入り登りを続けると栃尾辻に到着です。しばらくでオオビヌキ坂にさしかかり、独漂1518mは入谷側を絡んで登り、広葉樹の尾根に出ます。如来池、傘池の凹地を経てナベの耳と呼ばれる頂仙岳の北の肩に出ます。頂仙岳は西側を巻いて高崎横手を緩やかに下って行けば、弥山川源流の狼平に着きます。立派な避難小屋を右にしてオオヤマレンゲが散見される木道を登って行きます。大黒岩を右に見送るとまもなく弥山小屋に到着です。弥山小屋は個室や、フォトギャラリーもある2階建て。小屋の手前を北へ5分も行けば1895mの弥山山頂で天川弁財天社の奥宮があります。 弥山の朝は、国見八方睨から見るご来光で始まります。向かい合う八経ヶ岳へはトウヒ、シラベの純林を下り、古今宿の鞍部からネットに保護されたオオヤマレンゲを見て頂仙岳遥拝所を過ぎ、登り返すと八経ヶ岳山頂に到着です。八剣山、仏教ヶ岳ともいいます。眼下に白川又川の樹海を望み、大峰奥駈の諸峰と大台ヶ原の展望を満喫したら釈迦ヶ岳方面へとたどり、明星ヶ岳西肩の弥山辻から右に折れ近年開かれたレンゲ道に入ります。トウヒ、シラビソの樹林の林床は苔の緑がみずみずしく気持ちがよい樹林歩きを楽しめます。行く手に頂仙岳の山容を望み細尾山を過ぎた鞍部からわずか登ると、日裏山手前のコブに出ます。明るい視界が開け眼下に八剣谷と池ノ谷の樹海が扇状に広がり、弥山、八経ヶ岳が真正面に大きく眺められます。 次のピークが1725mの日裏山ですが展望は今ひとつです。トウヒとオオイタヤメイゲツの美しい森を抜けて緩やかにたどって行くと、狼平からの道に合流します。あとは往路にたどった道を下り栃尾辻に出て直進する川合道を取り、天川川合へと向かいます。 -

弥山川から弥山へ

- 1泊2日

- 12時間55分

- 23.2km

弥山川から弥山へ

- 1泊2日

- 12時間55分

- 23.2km

天川川合から川迫川沿いの車道(国道309号)を行き、熊渡で橋を渡り左岸の林道を歩きます。ミノ川谷を過ぎるとカナビキ谷に出合いますが、その手前ガードレールのある枝道を下ると八丁河原に出ます。白川八丁ともいい「月の上旬15日は水が流れ、下旬の15日は水が河原の下を流れる」との伝説があります。 釜滝の50〜70mくらい下流の地点で谷は右に曲がり、やがて釜滝5mの前に出ます。行くてはるかにそそり立つ障壁を望み、一息つくにはいい場所です。滝の前から右岸を高巻くと弥山ダムがあり、川沿いに右岸を進みます。3つ目の堰堤の上から河身に下って対岸の梯子を登り、山の鼻を廻り込むと一ノ滝と二ノ滝の前面に立ちます。両岸に岩壁を従え壮観な眺めです。滝の景観を満喫したら、滝前の吊橋を右岸に渡ります。周りは広くなり右から左へと急斜面をジグザグに登り右下に少し下り岩穴をくぐると、落差18mの三ノ滝が現れます。ここからは垂直のハシゴ登りが続き、背後には白川八丁が見下ろせます。登り詰めて2つ目のコブからは左側の梢越しに双門の石門が望めます。そこから少し下ると仙人嵓前のテラスに着きます。対岸には仙人嵓がそそり立ち、奥に一条の長瀑を落とす双門滝がすさまじい。落差は約60mもあり「日本の滝100選」に選ばれただけの価値があります。 ここからは左上へ尾根道を登ります。通行止めの旧道の分岐からさらに登って弥山への道標から右折して、ザレた急斜を谷間に下ります。前方に懸かるは三鈷滝で道は一旦河原に出て、高巻いて再び河原に降りるとまもなく右岸の台地に河原小屋跡があります。利用度の高い小屋でしたが、2011年9月の台風で流失してしまいました。京阪神を朝出発の場合、メンバーの力量にもよりますが、第1日目はこの辺りでテント泊となります。時間に余裕があれば、あと1時間30分程も頑張れば狼平に建つ避難小屋まで行けます。 翌朝は早朝出発。小屋跡からは川沿いに樋ノ谷出合へと向かいますが、谷筋は大崩壊の爪痕により土砂が堆積しており道は不明瞭となっています。樋ノ谷出合で巨岩の鎮座する右の本谷の斜瀑に沿って千丈嵓をクサリバシゴで攀じて、聖門滝の左岸を伝い廊下を抜けると明るい谷間になり狼平に架かる吊橋の袂に登り着きます。あとは弥山まではよく踏まれた道(天川川合から弥山、八経ヶ岳へ(コースガイド)参照)で下山は川合道を取り、栃尾辻を経て天川川合に下ります。 アプローチにマイカーを利用の場合はナメリ坂からナメリ谷の右岸尾根を下り、カナビキ谷の右岸に沿って下れば往路にたどった弥山川沿いの林道に下り着き、そこから25分も歩けば熊渡に到着です。狼平から熊渡まで約2時間30分の道程です。天川川合から川迫川沿いの車道(国道309号)を行き、熊渡で橋を渡り左岸の林道を歩きます。ミノ川谷を過ぎるとカナビキ谷に出合いますが、その手前ガードレールのある枝道を下ると八丁河原に出ます。白川八丁ともいい「月の上旬15日は水が流れ、下旬の15日は水が河原の下を流れる」との伝説があります。 釜滝の50〜70mくらい下流の地点で谷は右に曲がり、やがて釜滝5mの前に出ます。行くてはるかにそそり立つ障壁を望み、一息つくにはいい場所です。滝の前から右岸を高巻くと弥山ダムがあり、川沿いに右岸を進みます。3つ目の堰堤の上から河身に下って対岸の梯子を登り、山の鼻を廻り込むと一ノ滝と二ノ滝の前面に立ちます。両岸に岩壁を従え壮観な眺めです。滝の景観を満喫したら、滝前の吊橋を右岸に渡ります。周りは広くなり右から左へと急斜面をジグザグに登り右下に少し下り岩穴をくぐると、落差18mの三ノ滝が現れます。ここからは垂直のハシゴ登りが続き、背後には白川八丁が見下ろせます。登り詰めて2つ目のコブからは左側の梢越しに双門の石門が望めます。そこから少し下ると仙人嵓前のテラスに着きます。対岸には仙人嵓がそそり立ち、奥に一条の長瀑を落とす双門滝がすさまじい。落差は約60mもあり「日本の滝100選」に選ばれただけの価値があります。 ここからは左上へ尾根道を登ります。通行止めの旧道の分岐からさらに登って弥山への道標から右折して、ザレた急斜を谷間に下ります。前方に懸かるは三鈷滝で道は一旦河原に出て、高巻いて再び河原に降りるとまもなく右岸の台地に河原小屋跡があります。利用度の高い小屋でしたが、2011年9月の台風で流失してしまいました。京阪神を朝出発の場合、メンバーの力量にもよりますが、第1日目はこの辺りでテント泊となります。時間に余裕があれば、あと1時間30分程も頑張れば狼平に建つ避難小屋まで行けます。 翌朝は早朝出発。小屋跡からは川沿いに樋ノ谷出合へと向かいますが、谷筋は大崩壊の爪痕により土砂が堆積しており道は不明瞭となっています。樋ノ谷出合で巨岩の鎮座する右の本谷の斜瀑に沿って千丈嵓をクサリバシゴで攀じて、聖門滝の左岸を伝い廊下を抜けると明るい谷間になり狼平に架かる吊橋の袂に登り着きます。あとは弥山まではよく踏まれた道(天川川合から弥山、八経ヶ岳へ(コースガイド)参照)で下山は川合道を取り、栃尾辻を経て天川川合に下ります。 アプローチにマイカーを利用の場合はナメリ坂からナメリ谷の右岸尾根を下り、カナビキ谷の右岸に沿って下れば往路にたどった弥山川沿いの林道に下り着き、そこから25分も歩けば熊渡に到着です。狼平から熊渡まで約2時間30分の道程です。 -

前鬼から釈迦ヶ岳へ

- 1泊2日

- 9時間5分

- 13.4km

前鬼から釈迦ヶ岳へ

- 1泊2日

- 9時間5分

- 13.4km

大峰奥駈道のほぼ中央に位置する釈迦ヶ岳は近年旭林道奥(太尾)からの往復ルートが人気ですが、前鬼から登ると周辺には不動七重滝、前鬼山集落跡、裏行場の三重滝など名所も多く、山の奥深さを実感できます。第1日目の泊まりは前鬼の小仲坊として、国道169号の前鬼口から前鬼林道に入り車止めゲートまで車で向かいます。 車止めゲートからは黒谷右岸の道を歩いて小仲坊へ向かいます。道は右へ曲がり、谷を渡って明るく開けた小仲坊に着きます。 2日目、三重滝への道標に従い鬱蒼とした樹林帯の山腹を絡むように登って行くと30分程で夫婦檜の巨樹がある閼伽坂峠に着きます。ひと息着いたら、左の尾根に取り着いて豊かな自然林の尾根道を登ります。明瞭な道はありませんが、要所にある赤テープを目印に尾根筋を忠実にたどります。一際目立つツガの巨木を仰ぎ、美しいヒメシャラの純林帯を過ぎると独漂1185mに到着です。緩やかな下りとなり、鞍部からは露岩の見られる尾根筋をたどり岩場の間をすり抜けて鎖場とロープを頼りにクリカラ岩の基部を攀じ登れば、前鬼からの登山道と合流してすぐ上が二つ岩(両童子岩)です。寄り添って立つ二つの岩は制多迦童子、矜羯羅童子と呼ばれ、背後に回れば無数の岩塔がそそり立つ五百羅漢が一望されます。 二つ岩を後に崩壊した沢を下降気味に渡り、クマザサの尾根を巻くと熊の水場があります。水の補給をして背丈程のクマザサを分けて登っていけば坂道も緩くなりブナの林が広がると大日岳が姿を見せ、背くらべ石がある太古ノ辻に着きます。 太古ノ辻からは奥駈道を北に取り、大日岳の山腹を巻き北肩の鞍部から三十三尋というクサリ場を攀じ大日岳へ登ってみよう。傾斜は50度ほどですが、フリクションを利かせ大日岳の山頂に着けば大日如来坐像が迎えてくれます。下りは西面の巻き道を下り、大日岳行場取付分岐へと戻ります。大きな岩がある五角仙を通り聖天森を下れば、深仙ノ宿に着きます。潅頂堂の前から小石の多い急坂を釈迦ヶ岳へと向かいます。山腹道から尾根に出て右側に極楽ノ都津門を覗き、さらに登って行けば左から旭方面からの道が合し、10分程で釈迦ヶ岳山頂に到着です。四方広潤の眺めを堪能したら下山は深仙ノ宿へと下り、太古ノ辻からは左へ折れて往路にたどった二つ岩まで戻って大峯縦走線歩道を前鬼へと下ります。二つ岩からは整備された階段道が853段も続き涸沢を一旦右岸に転じ、次に流れのある谷を左岸に渡り返すと鬱蒼と茂る杉古木の森に変わります。石積だけが残る五鬼の住居跡を見て、ほどなく前鬼の宿坊・小仲坊に帰り着きます。後は林道を歩いて車止めゲートまでは約30分の道程です。大峰奥駈道のほぼ中央に位置する釈迦ヶ岳は近年旭林道奥(太尾)からの往復ルートが人気ですが、前鬼から登ると周辺には不動七重滝、前鬼山集落跡、裏行場の三重滝など名所も多く、山の奥深さを実感できます。第1日目の泊まりは前鬼の小仲坊として、国道169号の前鬼口から前鬼林道に入り車止めゲートまで車で向かいます。 車止めゲートからは黒谷右岸の道を歩いて小仲坊へ向かいます。道は右へ曲がり、谷を渡って明るく開けた小仲坊に着きます。 2日目、三重滝への道標に従い鬱蒼とした樹林帯の山腹を絡むように登って行くと30分程で夫婦檜の巨樹がある閼伽坂峠に着きます。ひと息着いたら、左の尾根に取り着いて豊かな自然林の尾根道を登ります。明瞭な道はありませんが、要所にある赤テープを目印に尾根筋を忠実にたどります。一際目立つツガの巨木を仰ぎ、美しいヒメシャラの純林帯を過ぎると独漂1185mに到着です。緩やかな下りとなり、鞍部からは露岩の見られる尾根筋をたどり岩場の間をすり抜けて鎖場とロープを頼りにクリカラ岩の基部を攀じ登れば、前鬼からの登山道と合流してすぐ上が二つ岩(両童子岩)です。寄り添って立つ二つの岩は制多迦童子、矜羯羅童子と呼ばれ、背後に回れば無数の岩塔がそそり立つ五百羅漢が一望されます。 二つ岩を後に崩壊した沢を下降気味に渡り、クマザサの尾根を巻くと熊の水場があります。水の補給をして背丈程のクマザサを分けて登っていけば坂道も緩くなりブナの林が広がると大日岳が姿を見せ、背くらべ石がある太古ノ辻に着きます。 太古ノ辻からは奥駈道を北に取り、大日岳の山腹を巻き北肩の鞍部から三十三尋というクサリ場を攀じ大日岳へ登ってみよう。傾斜は50度ほどですが、フリクションを利かせ大日岳の山頂に着けば大日如来坐像が迎えてくれます。下りは西面の巻き道を下り、大日岳行場取付分岐へと戻ります。大きな岩がある五角仙を通り聖天森を下れば、深仙ノ宿に着きます。潅頂堂の前から小石の多い急坂を釈迦ヶ岳へと向かいます。山腹道から尾根に出て右側に極楽ノ都津門を覗き、さらに登って行けば左から旭方面からの道が合し、10分程で釈迦ヶ岳山頂に到着です。四方広潤の眺めを堪能したら下山は深仙ノ宿へと下り、太古ノ辻からは左へ折れて往路にたどった二つ岩まで戻って大峯縦走線歩道を前鬼へと下ります。二つ岩からは整備された階段道が853段も続き涸沢を一旦右岸に転じ、次に流れのある谷を左岸に渡り返すと鬱蒼と茂る杉古木の森に変わります。石積だけが残る五鬼の住居跡を見て、ほどなく前鬼の宿坊・小仲坊に帰り着きます。後は林道を歩いて車止めゲートまでは約30分の道程です。 -

芦廼瀬川本流遡行

- 1泊2日

- 8時間0分

- 8.2km

芦廼瀬川本流遡行

- 1泊2日

- 8時間0分

- 8.2km

七泰ダムから河原に下り遡行を開始します。すぐ先には七泰の滝が飛沫を上げます。右岸を巻けばまもなく保色、槙の両滝が懸かっています。左岸の踏み跡を伝い、フジネと呼ばれる美しい岩盤帯を行くと、やがて百間嵓に着きます。直立100m、長さは200mは優にある屏風のような嵓です。足を取られそうな流れや滝場と難行が続きます。ヒイラギ谷を見送り、ヒイラギ渕は腰まで浸かり、下竜宮谷が出合うと焼嵓の箱状の門に達します。ここからは泳ぎに及んでザックを浮き輪にして進みます。渕の出口には斜瀑7mが待ちかまえます。釜を泳いで滝身を直登し、上流に続く大釜は再度の泳ぎで突破します。そしてこの谷の核心部たる8m滝の前面に立ちます。ここは泳いで滝身に取り付き、ピトンの打たれた右手を直登します。滝上は広いナメが数個続く十皿の領域でへつりと渡渉を強いられます。トビワタリ谷を過ぎると後はさしたる困難もなく、細谷を見送り小滝とナメを越えて行きます。やがて笠捨谷が流入し、本流には狼返しの滝を懸けています。堰堤を越し、ナメと小滝を過ぎて長渕の左岸を巻き、中クルミ谷の出会いを過ぎると間もなく白谷林道支線が横切ります。ここで遡行を打ち切り、下山は上小川へと4時間余りの林道歩きで引き返します。七泰ダムから河原に下り遡行を開始します。すぐ先には七泰の滝が飛沫を上げます。右岸を巻けばまもなく保色、槙の両滝が懸かっています。左岸の踏み跡を伝い、フジネと呼ばれる美しい岩盤帯を行くと、やがて百間嵓に着きます。直立100m、長さは200mは優にある屏風のような嵓です。足を取られそうな流れや滝場と難行が続きます。ヒイラギ谷を見送り、ヒイラギ渕は腰まで浸かり、下竜宮谷が出合うと焼嵓の箱状の門に達します。ここからは泳ぎに及んでザックを浮き輪にして進みます。渕の出口には斜瀑7mが待ちかまえます。釜を泳いで滝身を直登し、上流に続く大釜は再度の泳ぎで突破します。そしてこの谷の核心部たる8m滝の前面に立ちます。ここは泳いで滝身に取り付き、ピトンの打たれた右手を直登します。滝上は広いナメが数個続く十皿の領域でへつりと渡渉を強いられます。トビワタリ谷を過ぎると後はさしたる困難もなく、細谷を見送り小滝とナメを越えて行きます。やがて笠捨谷が流入し、本流には狼返しの滝を懸けています。堰堤を越し、ナメと小滝を過ぎて長渕の左岸を巻き、中クルミ谷の出会いを過ぎると間もなく白谷林道支線が横切ります。ここで遡行を打ち切り、下山は上小川へと4時間余りの林道歩きで引き返します。 -

吉田ルート

- 1泊2日

- 9時間7分

- 13.6km

吉田ルート

- 1泊2日

- 9時間7分

- 13.6km

北口、裏口とも呼ばれた吉田口は、北口本宮冨士浅間神社を起点とする富士講で栄えた登拝道です。小御嶽神社の建つ船津口五合目(現在の富士スバルライン五合目)までバスで達せられるようになって登山者の流れは一変し、現在は吉田ルートとして富士登山道中で最多の登山者数を誇ります。なお吉田ルートの基調色は黄色です。 スバルライン五合目の標高は2305m。宿泊施設や売店が立ち並ぶ広場を抜けると登山道に導かれます。眺めのよい水平道がわずかに下り始めると泉ヶ滝の分岐点。佐藤小屋への道を左手に見送り、右手のスロープを登って、富士山安全指導センターの建つ吉田口六合目に上がります。わずか上方で復路となる下山道を合せ、左手上方を目指します。行く手には七合目に連なる山小屋が仰がれます。 標高2700mの花小屋から始まる七合目には、7軒の山小屋が建ち並びます。七合目救護所をへて最上部の東洋館までは、吉田大沢右岸をなす急峻な岩尾根をたどります。眺めは素晴らしく小気味よく高度が上がる反面、雨模様や強風時はスリップや転倒に注意が必要です。標高3000mを超えると、救護所のある太子館はじめ4軒の山小屋が建つ八合目。傾斜はいくぶん緩むものの足をとられる砂礫の道で、疲れも加わりペースが鈍る所です。下山道への連絡道を分けた先が、須走ルートを合せた本八合目(3370m)。ここからは胸突き八丁と呼ばれる山頂への登高です。御来光館の建つ八合五勺から九合目の小屋跡を過ぎます。赤褐色の岩礫が転がる道は歩きにくく、道幅もないゆえ夏山最盛期の夜明け前などは、山頂での御来光目当ての登山者で渋滞もします。登り着いた吉田・須走ルート山頂には、浅間大社東北奥宮である久須志神社が祀られています。 下山道は、久須志神社から左に進んだ大日岳との鞍部状から左に分岐します。幅広のブルドーザー道をたどり、本八合目をかすめて須走ルート八合目(下江戸屋分岐)前に降り立ちます。ここで下山道が二分します。道なりに下っていくのは須走ルート下山道。吉田ルート下山道は標識に従って左に折れ、下江戸屋の軒先を通って延びています。下江戸屋手前にも注意喚起の標識が立ちますが、分岐を見落とす人が後を絶ちません。広大な斜面に続くジグザグ道は、飽きるほどに単調です。緊急避難所を過ぎ、七合目公衆トイレのやや下方で左に方向を変えます。吉田口六合目に出て往路に合流し、スバルライン五合目に戻ります。北口、裏口とも呼ばれた吉田口は、北口本宮冨士浅間神社を起点とする富士講で栄えた登拝道です。小御嶽神社の建つ船津口五合目(現在の富士スバルライン五合目)までバスで達せられるようになって登山者の流れは一変し、現在は吉田ルートとして富士登山道中で最多の登山者数を誇ります。なお吉田ルートの基調色は黄色です。 スバルライン五合目の標高は2305m。宿泊施設や売店が立ち並ぶ広場を抜けると登山道に導かれます。眺めのよい水平道がわずかに下り始めると泉ヶ滝の分岐点。佐藤小屋への道を左手に見送り、右手のスロープを登って、富士山安全指導センターの建つ吉田口六合目に上がります。わずか上方で復路となる下山道を合せ、左手上方を目指します。行く手には七合目に連なる山小屋が仰がれます。 標高2700mの花小屋から始まる七合目には、7軒の山小屋が建ち並びます。七合目救護所をへて最上部の東洋館までは、吉田大沢右岸をなす急峻な岩尾根をたどります。眺めは素晴らしく小気味よく高度が上がる反面、雨模様や強風時はスリップや転倒に注意が必要です。標高3000mを超えると、救護所のある太子館はじめ4軒の山小屋が建つ八合目。傾斜はいくぶん緩むものの足をとられる砂礫の道で、疲れも加わりペースが鈍る所です。下山道への連絡道を分けた先が、須走ルートを合せた本八合目(3370m)。ここからは胸突き八丁と呼ばれる山頂への登高です。御来光館の建つ八合五勺から九合目の小屋跡を過ぎます。赤褐色の岩礫が転がる道は歩きにくく、道幅もないゆえ夏山最盛期の夜明け前などは、山頂での御来光目当ての登山者で渋滞もします。登り着いた吉田・須走ルート山頂には、浅間大社東北奥宮である久須志神社が祀られています。 下山道は、久須志神社から左に進んだ大日岳との鞍部状から左に分岐します。幅広のブルドーザー道をたどり、本八合目をかすめて須走ルート八合目(下江戸屋分岐)前に降り立ちます。ここで下山道が二分します。道なりに下っていくのは須走ルート下山道。吉田ルート下山道は標識に従って左に折れ、下江戸屋の軒先を通って延びています。下江戸屋手前にも注意喚起の標識が立ちますが、分岐を見落とす人が後を絶ちません。広大な斜面に続くジグザグ道は、飽きるほどに単調です。緊急避難所を過ぎ、七合目公衆トイレのやや下方で左に方向を変えます。吉田口六合目に出て往路に合流し、スバルライン五合目に戻ります。