【上級者向け】の登山コースガイド

上級者向け

検索結果171件中

161-171件

-

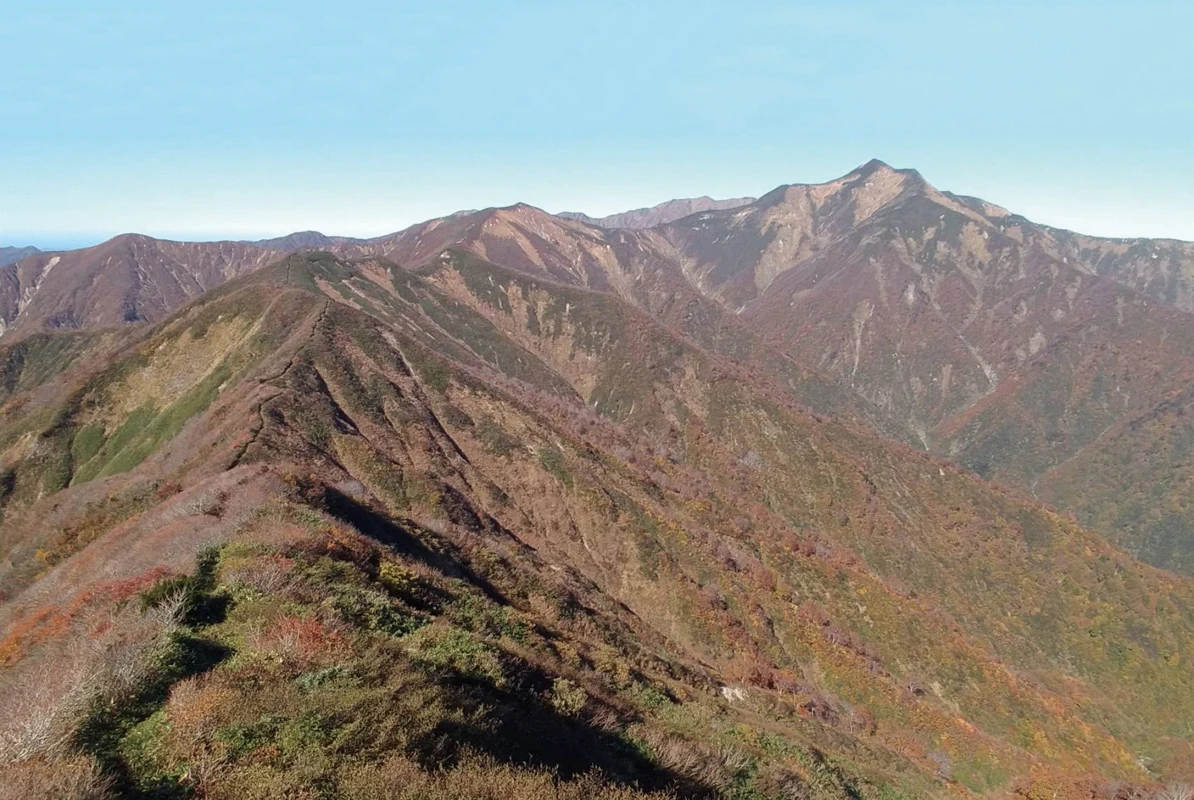

【朝日軍道】長井葉山から大朝日岳へ

- 3泊4日

- 25時間10分

- 44.2km

【朝日軍道】長井葉山から大朝日岳へ

- 3泊4日

- 25時間10分

- 44.2km

朝日軍道とは、戦国時代、上杉の居城米沢と自領の庄内を結ぶ連絡道として、他国の領土を通らずに行き来するために直江兼続が開削した山岳道路です。草岡(長井市)から葉山、大朝日岳、以東岳、高安山を通り鱒渕(鶴岡市)へと続く、全長65㎞にのぼるルートの大半が現在の縦走路ですが、中でも南側の起点である草岡登山口から中沢峰までの間には数々の遺構が確認できます。 長井市草岡の中里バス停から小学校の脇を通り、縄文時代の居住地跡やキャンプ場などの施設がある古代の丘を抜け、「梨の木平のナシ」近くの林道を入っていくと大石大明神の石碑があります。ここから登山道になりますが、沢の中を通ったり左岸から右岸へ渡ったりと最初は分かりにくいので地形と印を見極めながら進みます。間もなく「荷馬車が通れる」くらい道幅の広い道が九十九折に続き、「オケサ堀」に出ます。江戸時代に作られた、深く掘られた用水路跡です。比較的若いブナ林を登って行き、嘉永堰を横切ると勧進代コースと合流します。さらに直進すると昭和堰入口の分岐です。左に進むと昭和堰を辿るコースですが、直進し葉山山荘に向かいます。この辺りでも朝日軍道の道跡を確認することができます。翌日の長丁場に備えて、葉山山荘に宿泊します。時間に余裕があるので奥ノ院まで往復します。祝瓶山、吾妻連峰と飯豊連峰が展望でき、いかにもかつての葉山修験の聖地といった雰囲気の場所です。 葉山から中沢峰までの間は、樹林帯の中の起伏の少ない緩やかな道です。いくつか湿原を通り「四ツブナ清水(水場なし)」、「八形峰」、「熊の相撲場」を過ぎると、林床に目立った下草のない不思議な雰囲気の「木立草原」に出ます。山腹をトラバースしていくと「御殿御小屋平」と「卯の花清水」があります。軍道の宿場だったのでしょうか、幕営したくなるような広場です。「杖切坂」を登ると中沢峰分岐で、その先80歩ほど行くと三角点のある中沢峰山頂です。分岐に戻り急斜面を下って行き、ブナの低木帯に入っていきます。前御影森山を超えて御影森山山頂に至ります。大朝日岳へは、まだまだ長い尾根が続いています。展望の良い尾根を進んで大沢峰を過ぎると、ハイマツとチングルマなどの高山植物がきれいな平岩山に至ります。分岐を右へ進み下っていきますが、砂礫風衝地で視界不良時には道を見失わないように注意します。大岩がゴロゴロしている場所を過ぎると急登が始まります。アルペン的景観の偽ピークを越え、子砂利の急斜面をジグザグ登り切ると大朝日岳山頂です。山頂から辿ってきた長い道のりを振り返ると感慨深くなります。北へ下ると大朝日岳山頂避難小屋です。 翌日早朝に小屋を発ち、往路を戻ります。一日で下山もできますが、ゆとりを持って葉山山荘にもう1泊すると良いでしょう。朝日軍道とは、戦国時代、上杉の居城米沢と自領の庄内を結ぶ連絡道として、他国の領土を通らずに行き来するために直江兼続が開削した山岳道路です。草岡(長井市)から葉山、大朝日岳、以東岳、高安山を通り鱒渕(鶴岡市)へと続く、全長65㎞にのぼるルートの大半が現在の縦走路ですが、中でも南側の起点である草岡登山口から中沢峰までの間には数々の遺構が確認できます。 長井市草岡の中里バス停から小学校の脇を通り、縄文時代の居住地跡やキャンプ場などの施設がある古代の丘を抜け、「梨の木平のナシ」近くの林道を入っていくと大石大明神の石碑があります。ここから登山道になりますが、沢の中を通ったり左岸から右岸へ渡ったりと最初は分かりにくいので地形と印を見極めながら進みます。間もなく「荷馬車が通れる」くらい道幅の広い道が九十九折に続き、「オケサ堀」に出ます。江戸時代に作られた、深く掘られた用水路跡です。比較的若いブナ林を登って行き、嘉永堰を横切ると勧進代コースと合流します。さらに直進すると昭和堰入口の分岐です。左に進むと昭和堰を辿るコースですが、直進し葉山山荘に向かいます。この辺りでも朝日軍道の道跡を確認することができます。翌日の長丁場に備えて、葉山山荘に宿泊します。時間に余裕があるので奥ノ院まで往復します。祝瓶山、吾妻連峰と飯豊連峰が展望でき、いかにもかつての葉山修験の聖地といった雰囲気の場所です。 葉山から中沢峰までの間は、樹林帯の中の起伏の少ない緩やかな道です。いくつか湿原を通り「四ツブナ清水(水場なし)」、「八形峰」、「熊の相撲場」を過ぎると、林床に目立った下草のない不思議な雰囲気の「木立草原」に出ます。山腹をトラバースしていくと「御殿御小屋平」と「卯の花清水」があります。軍道の宿場だったのでしょうか、幕営したくなるような広場です。「杖切坂」を登ると中沢峰分岐で、その先80歩ほど行くと三角点のある中沢峰山頂です。分岐に戻り急斜面を下って行き、ブナの低木帯に入っていきます。前御影森山を超えて御影森山山頂に至ります。大朝日岳へは、まだまだ長い尾根が続いています。展望の良い尾根を進んで大沢峰を過ぎると、ハイマツとチングルマなどの高山植物がきれいな平岩山に至ります。分岐を右へ進み下っていきますが、砂礫風衝地で視界不良時には道を見失わないように注意します。大岩がゴロゴロしている場所を過ぎると急登が始まります。アルペン的景観の偽ピークを越え、子砂利の急斜面をジグザグ登り切ると大朝日岳山頂です。山頂から辿ってきた長い道のりを振り返ると感慨深くなります。北へ下ると大朝日岳山頂避難小屋です。 翌日早朝に小屋を発ち、往路を戻ります。一日で下山もできますが、ゆとりを持って葉山山荘にもう1泊すると良いでしょう。 -

倉沢登山口から摩耶山へ

- 日帰り

- 8時間40分

- 13.7km

倉沢登山口から摩耶山へ

- 日帰り

- 8時間40分

- 13.7km

300名山にも選ばれている摩耶山は、登山者のほとんどが越沢登山口からの入山です。摩耶山の西側は深いブナ林の斜面で、中尾根コースは急な坂の連続ですが、初級者でも安心して利用できる関川コースと追分コースと共に足場は安定していて歩きやすいコースです。一方東側の倉沢コースは、全層雪崩によって形成されてきた荒々しい地形の野性味あふれるコースですが、登山道の管理は行き届いていてよく整備されています。連続するハシゴやクサリ場は、細心の注意を払って設置されています。利用する登山者が少ないため踏み跡が分かりづらい箇所が多数あり、判断力が求められます。またハシゴやロープはシーズン毎に設置と撤去をしていて、雪や豪雨での影響も受けやすいため、事前に情報を確認する必要があります。 上田沢集落の倉沢橋入口に大きな案内板があり、大鳥川を渡って森ノ腰集落を抜けると林道に入っていきます。道なりに進むと倉沢登山口があります。「御祓所」を過ぎると急な登りが始まり、「一ノ休」、「二ノ休」と続きます。「三ノ休」では木々の間から摩耶連峰のそそり立つ斜面を眺めることができます。「三ノ休」までは歩きやすい登山道ですが、ここからは険しさが増してきます。「慶月坂」を過ぎると、御宝前コースと中道コースの分岐に着きます。 分岐を右に下ると沢の中に降り立ちますが、足場は不安定でやや不明瞭です。大岩がごろごろしている落差の大きい沢の中を赤ペンキ印とクサリを頼りに登ります。沢を出て右岸の登山道に入り、何箇所もクサリ場を通過すると、「水月神」に到着します。水が染み出す大岩で振り返ると月山が展望できます。ハシゴ場を過ぎると「御宝前」、「結神」と岩場が続き、ソリクラコースに合流します。樹林帯の中を登って行き、ソリクラ直下のアバランチシュートをトラバースし、最後にロープを直登すると尾根に出ます。尾根道を進むとほどなく一等三角点のある摩耶山山頂です。山頂はあまり広くないので、展望を満喫したら先に進み中道コース分岐で休むと良いでしょう。 分岐から樹林帯の中の急な坂を下って行き、鞍部からは小さなガレ沢を下ると涸れ沢の中に降り立ちます。この辺りは足場がも悪く、確実なルートファインディングが必要です。しばらく沢の中を下りますが、右側に抜ける登山道を見失わないよう注意します。登り返すと、あとは尾根上の登山道になります。「賀須伊峰」、「掛図岩」、ソリクラコース分岐を通過すると御宝前コース分岐に至ります。ここで周回は終わり、往路を下っていきます。 御宝前コースとソリクラコースは下りでの利用は適していません。また不安がある場合には両コースへは立ち入らず、中道コースを往復することをお勧めします。倉沢コース入山に際しては、事前に情報を確認すること、天候を見極めること、熟練者と同行すること、この3点を守って安全に楽しんで下さい。300名山にも選ばれている摩耶山は、登山者のほとんどが越沢登山口からの入山です。摩耶山の西側は深いブナ林の斜面で、中尾根コースは急な坂の連続ですが、初級者でも安心して利用できる関川コースと追分コースと共に足場は安定していて歩きやすいコースです。一方東側の倉沢コースは、全層雪崩によって形成されてきた荒々しい地形の野性味あふれるコースですが、登山道の管理は行き届いていてよく整備されています。連続するハシゴやクサリ場は、細心の注意を払って設置されています。利用する登山者が少ないため踏み跡が分かりづらい箇所が多数あり、判断力が求められます。またハシゴやロープはシーズン毎に設置と撤去をしていて、雪や豪雨での影響も受けやすいため、事前に情報を確認する必要があります。 上田沢集落の倉沢橋入口に大きな案内板があり、大鳥川を渡って森ノ腰集落を抜けると林道に入っていきます。道なりに進むと倉沢登山口があります。「御祓所」を過ぎると急な登りが始まり、「一ノ休」、「二ノ休」と続きます。「三ノ休」では木々の間から摩耶連峰のそそり立つ斜面を眺めることができます。「三ノ休」までは歩きやすい登山道ですが、ここからは険しさが増してきます。「慶月坂」を過ぎると、御宝前コースと中道コースの分岐に着きます。 分岐を右に下ると沢の中に降り立ちますが、足場は不安定でやや不明瞭です。大岩がごろごろしている落差の大きい沢の中を赤ペンキ印とクサリを頼りに登ります。沢を出て右岸の登山道に入り、何箇所もクサリ場を通過すると、「水月神」に到着します。水が染み出す大岩で振り返ると月山が展望できます。ハシゴ場を過ぎると「御宝前」、「結神」と岩場が続き、ソリクラコースに合流します。樹林帯の中を登って行き、ソリクラ直下のアバランチシュートをトラバースし、最後にロープを直登すると尾根に出ます。尾根道を進むとほどなく一等三角点のある摩耶山山頂です。山頂はあまり広くないので、展望を満喫したら先に進み中道コース分岐で休むと良いでしょう。 分岐から樹林帯の中の急な坂を下って行き、鞍部からは小さなガレ沢を下ると涸れ沢の中に降り立ちます。この辺りは足場がも悪く、確実なルートファインディングが必要です。しばらく沢の中を下りますが、右側に抜ける登山道を見失わないよう注意します。登り返すと、あとは尾根上の登山道になります。「賀須伊峰」、「掛図岩」、ソリクラコース分岐を通過すると御宝前コース分岐に至ります。ここで周回は終わり、往路を下っていきます。 御宝前コースとソリクラコースは下りでの利用は適していません。また不安がある場合には両コースへは立ち入らず、中道コースを往復することをお勧めします。倉沢コース入山に際しては、事前に情報を確認すること、天候を見極めること、熟練者と同行すること、この3点を守って安全に楽しんで下さい。 -

縄文の里から鷲ヶ巣山へ

- 日帰り

- 7時間5分

- 10.9km

縄文の里から鷲ヶ巣山へ

- 日帰り

- 7時間5分

- 10.9km

縄文の里、朝日奥三面歴史交流館の駐車場の一角が登山者用の駐車スペースになっています。朝日スーパー林道入口手前から右の林道へ、ゲートを抜けて歩き始めると15分ほどで登山口があります。杉林の中を進み、沢を渡って九十九折りに登ると尾根に出ます。 避難小屋までは急坂の連続ですが、美しいブナの林とユキツバキの群生が随所に見られます。やや平らで一息入れたくなる場所までくると、避難小屋はもうすぐです。雨宿り程度は可能かと思われる小屋の前には水場があります。林床から染み出るような水です。 ここからはさらに急な登りとなります。ロープが何箇所にも設置されていますが、劣化が目立つものもありますので注意が必要です。やや緩やかな尾根道に出れば、三角点のある前ノ岳はもうすぐです。 前ノ岳から少し下り始めると前方の視界が開け、中ノ岳と山頂が見えます。まだまだ先は長いと感じるでしょう。高度をぐっと落としてから中ノ岳へと登り返していきます。この区間でもユキツバキの群生を見ることができます。さらに急な斜面を登って登山道との分岐から少しだけ進むと石祠のある中ノ岳に到着です。素晴らしい展望を楽しめます。中でも眼下に見下ろす三面ダムの静かな湖面が神秘的で美しいです。 中ノ岳からもう一段登り上げると大日如来尊があり、一時ほっとする平らな尾根歩きになりますが、すぐに再び高度を下げ、いよいよ最後の登りへと入っていきます。ピークかと思わせるような急な「だまかし坂」を登り終えるともうひと頑張りです。根っこをまたぎ岩の間を縫うようにしてさらに登ると、鷲ヶ巣山山頂部に到着です。 最初に鷲ヶ巣神社の石祠が現れ、次に大岩が、その先に二等三角点の広場があります。ご神体になりそうな大岩の上に乗ると、古くから行われていた鷲ヶ巣権現と十二の仏を拝んだ御山駆けを成就した気分に浸れます。山頂からの展望は、日本海と村上市街地や飯豊連峰はもちろんのこと、朝日連峰は祝瓶山から以東岳まですべて見渡せます。 復路もまた長く厳しい道のりが待っています。焦らずにいきましょう。このコースの全体的な注意点として、やや藪っぽいと感じる箇所があることと、設置してあるロープに劣化が見られることです。それだけに、体力と気力、正確な判断力なども問われるコースと言えそうです。縄文の里、朝日奥三面歴史交流館の駐車場の一角が登山者用の駐車スペースになっています。朝日スーパー林道入口手前から右の林道へ、ゲートを抜けて歩き始めると15分ほどで登山口があります。杉林の中を進み、沢を渡って九十九折りに登ると尾根に出ます。 避難小屋までは急坂の連続ですが、美しいブナの林とユキツバキの群生が随所に見られます。やや平らで一息入れたくなる場所までくると、避難小屋はもうすぐです。雨宿り程度は可能かと思われる小屋の前には水場があります。林床から染み出るような水です。 ここからはさらに急な登りとなります。ロープが何箇所にも設置されていますが、劣化が目立つものもありますので注意が必要です。やや緩やかな尾根道に出れば、三角点のある前ノ岳はもうすぐです。 前ノ岳から少し下り始めると前方の視界が開け、中ノ岳と山頂が見えます。まだまだ先は長いと感じるでしょう。高度をぐっと落としてから中ノ岳へと登り返していきます。この区間でもユキツバキの群生を見ることができます。さらに急な斜面を登って登山道との分岐から少しだけ進むと石祠のある中ノ岳に到着です。素晴らしい展望を楽しめます。中でも眼下に見下ろす三面ダムの静かな湖面が神秘的で美しいです。 中ノ岳からもう一段登り上げると大日如来尊があり、一時ほっとする平らな尾根歩きになりますが、すぐに再び高度を下げ、いよいよ最後の登りへと入っていきます。ピークかと思わせるような急な「だまかし坂」を登り終えるともうひと頑張りです。根っこをまたぎ岩の間を縫うようにしてさらに登ると、鷲ヶ巣山山頂部に到着です。 最初に鷲ヶ巣神社の石祠が現れ、次に大岩が、その先に二等三角点の広場があります。ご神体になりそうな大岩の上に乗ると、古くから行われていた鷲ヶ巣権現と十二の仏を拝んだ御山駆けを成就した気分に浸れます。山頂からの展望は、日本海と村上市街地や飯豊連峰はもちろんのこと、朝日連峰は祝瓶山から以東岳まですべて見渡せます。 復路もまた長く厳しい道のりが待っています。焦らずにいきましょう。このコースの全体的な注意点として、やや藪っぽいと感じる箇所があることと、設置してあるロープに劣化が見られることです。それだけに、体力と気力、正確な判断力なども問われるコースと言えそうです。 -

庚申山から皇海山へ

- 1泊2日

- 14時間40分

- 25.3km

庚申山から皇海山へ

- 1泊2日

- 14時間40分

- 25.3km

皇海山の名の由来は、ドーム型に近い台形の山容を、髪を留めるかんざし(こうがい)に見立て、「こうがいさん」と呼んでいたものが、「こうがい」の漢字に「皇海」を当て字し、さらにその漢字の読みが「すかい」に変化したという複雑なものです。中級山岳である皇海山の登山ルートは、大きな登高差、避難小屋で1泊する必要、危険な岩場の連続、長い行動時間、エスケープルートがないことなど、様々な要素が重なり、ハードな登山となります。ここでは、往路は庚申山を経由して岩場を縦走し、帰路は庚申山の山腹を巻く1泊2日のコースを紹介しますが、かなりハードなので2泊3日で登ることも多いです。関東の山とは思えないような、山深さをたっぷり味わえる山です。山頂は針葉樹の原生林に覆われ展望はありませんが、ルートのところどころでは展望が広がります。春5月には残雪があり、11月になると降雪の可能性があります。登山口の銀山平には「四季の彩りに風薫る足尾の宿かじか」があります。 1日目。皇海山登山1日目は避難小屋である庚申山荘(使用不可)に宿泊します。庚申山荘(使用不可)、庚申山までは庚申山とお山めぐり(コースガイド)をください。 2日目。行動時間が長いので、できるだけ庚申山荘(使用不可)を早立ちし、また水場が登山後半までないので、多めに水を準備しましょう。 いきなり鎖やはしごを使って急登し、最後に緩やかに歩くと、庚申山山頂です。山頂は展望がありませんが、さらに2~3分、奥まで歩くと展望地があり、皇海山、日光連山や袈裟丸山などが見られます。ここから先は急に登山者が少なくなり、何度も激しいアップダウンや、ハシゴがある岩場が連続する、ハードな部分に差し掛かります。尾根筋を外さないように歩きましょう。一気に下り、また登り返し、これが延々と続きます。さらに地蔵岳など、ピークをいくつも超えて、展望のよい薬師岳に至ります。蔵王岳への急登を終えると、さらにハシゴ、鎖、ロープなどを使って歩く、緊張が強いられる岩場の急坂です。さらに鋸山まで鎖がある岩場が続きますが、鋸山からは、皇海山、日光の山々や谷川連峰などの展望も広がります。不動沢のコルまで尾根を丁寧にたどりましょう。このコルは以前、群馬県側からの登山道がありました。不動沢のコルからは倒木が多く歩きにくい深い針葉樹林の中、標高差350mを登ります。最後の坂を登ると皇海山山頂です。往路を鋸山へ戻ります。ここで、往路と分かれ、庚申山への分岐を見てそのまま尾根を注意深く女山に向かいます。女山を過ぎて笹原を行くと六林班峠に出ます。峠から庚申山荘(使用不可)までは、沢をいくつか渡りながら、庚申山の山腹を巻いていきます。くねくねと何度も尾根を巻いていくので、とても長く感じられます。それでも樺平を過ぎれば、庚申山荘(使用不可)はもう少しです。庚申山荘(使用不可)からは、往路を下り、銀山平に戻ります。皇海山の名の由来は、ドーム型に近い台形の山容を、髪を留めるかんざし(こうがい)に見立て、「こうがいさん」と呼んでいたものが、「こうがい」の漢字に「皇海」を当て字し、さらにその漢字の読みが「すかい」に変化したという複雑なものです。中級山岳である皇海山の登山ルートは、大きな登高差、避難小屋で1泊する必要、危険な岩場の連続、長い行動時間、エスケープルートがないことなど、様々な要素が重なり、ハードな登山となります。ここでは、往路は庚申山を経由して岩場を縦走し、帰路は庚申山の山腹を巻く1泊2日のコースを紹介しますが、かなりハードなので2泊3日で登ることも多いです。関東の山とは思えないような、山深さをたっぷり味わえる山です。山頂は針葉樹の原生林に覆われ展望はありませんが、ルートのところどころでは展望が広がります。春5月には残雪があり、11月になると降雪の可能性があります。登山口の銀山平には「四季の彩りに風薫る足尾の宿かじか」があります。 1日目。皇海山登山1日目は避難小屋である庚申山荘(使用不可)に宿泊します。庚申山荘(使用不可)、庚申山までは庚申山とお山めぐり(コースガイド)をください。 2日目。行動時間が長いので、できるだけ庚申山荘(使用不可)を早立ちし、また水場が登山後半までないので、多めに水を準備しましょう。 いきなり鎖やはしごを使って急登し、最後に緩やかに歩くと、庚申山山頂です。山頂は展望がありませんが、さらに2~3分、奥まで歩くと展望地があり、皇海山、日光連山や袈裟丸山などが見られます。ここから先は急に登山者が少なくなり、何度も激しいアップダウンや、ハシゴがある岩場が連続する、ハードな部分に差し掛かります。尾根筋を外さないように歩きましょう。一気に下り、また登り返し、これが延々と続きます。さらに地蔵岳など、ピークをいくつも超えて、展望のよい薬師岳に至ります。蔵王岳への急登を終えると、さらにハシゴ、鎖、ロープなどを使って歩く、緊張が強いられる岩場の急坂です。さらに鋸山まで鎖がある岩場が続きますが、鋸山からは、皇海山、日光の山々や谷川連峰などの展望も広がります。不動沢のコルまで尾根を丁寧にたどりましょう。このコルは以前、群馬県側からの登山道がありました。不動沢のコルからは倒木が多く歩きにくい深い針葉樹林の中、標高差350mを登ります。最後の坂を登ると皇海山山頂です。往路を鋸山へ戻ります。ここで、往路と分かれ、庚申山への分岐を見てそのまま尾根を注意深く女山に向かいます。女山を過ぎて笹原を行くと六林班峠に出ます。峠から庚申山荘(使用不可)までは、沢をいくつか渡りながら、庚申山の山腹を巻いていきます。くねくねと何度も尾根を巻いていくので、とても長く感じられます。それでも樺平を過ぎれば、庚申山荘(使用不可)はもう少しです。庚申山荘(使用不可)からは、往路を下り、銀山平に戻ります。 -

庚申山とお山めぐり

- 日帰り

- 8時間30分

- 14.6km

庚申山とお山めぐり

- 日帰り

- 8時間30分

- 14.6km

庚申山登山の歴史は古く、開山は1200年前という歴史を持つ山です。庚申講登山が盛大に行われていた山で、なかでも庚申山中の奇岩奇石をめぐる「お山めぐり」コースが宗教登山の対象として歩かれました。 この周辺にしか分布しない固有種の食虫植物のコウシンソウが生えているため、6月中旬~7月初旬にはこの花を目当てに、多くの花好きが訪れます。コウシンソウはお山めぐりコースなどに生えています。コウシンソウを採るのは犯罪です。同じころ、サクラソウ科のユキワリソウも可憐な花を咲かせています。この付近は落葉広葉樹が多いので、秋の紅葉のころもすばらしいです。日帰り登山で登られることが多い山ですが、行動時間が長いので、途中にある無人小屋の庚申山荘(使用不可)に泊まって、翌日登ることもできます。 登山口の銀山平までは公共交通機関がなく、登山口まではマイカー利用か、わたらせ渓谷鐵道通洞駅からタクシーで銀山平に向かいます。銀山平には温泉の「四季の彩りに風薫る足尾の宿かじか」があり、道路の先に車止めのゲートがあります。しばらくは丸石沢沿いに歩き、そのまま庚申川沿いに林道を長く歩きます。滝など迫力ある渓谷風景を眺めながら緩やかに登っていくと、一の鳥居に到着します。 ここから山道になり、しばらくすると鏡岩が現れ、勾配はだんだん急になっていきます。敷石の道になると猿田彦神社跡に入ります。石段を上がり、社務所があった広場に出ます。左に行くと、登山道は左右に分かれ、左は庚申山荘(使用不可)に行く道なので、右へ向かいます。しばらく鎖や鉄はしごが連続する緊張を伴う岩場が続きますが、庚申講が盛んだったころの行場があり、仏像が安置され、昔の雰囲気を感じることができます。裏見の滝を見、奇石をくぐりながら登ります。やがてお山めぐりとの分岐を過ぎ、深い森の中に入ります。ところどころ視界が開け、袈裟丸などの眺めがすばらしい急坂や岩場を登っていきます。やっと急登も終わり、勾配が緩やかになってくると、庚申山に到着です。山頂から少し奥に行くと、視界が開けた場所があり、皇海山や日光の山も並んで見える広場があります。周囲にはアズマシャクナゲが生え、6月下旬に花が咲きます。 山頂から往路の急坂を下ります。時間と体力に余裕があればお山めぐりを歩いてみましょう。お山めぐりへの分岐に戻り、岩穴をくぐると開けた場所に出ます。さらに鉄梯子や鉄橋が続き、きびしい岩場を通過していくと、眼下の眺めがすばらしくなります。下の沢まで一気に下り、メガネ岩を通り抜け、さらにアップダウンを繰り返すと、猿田彦神社跡に出るので、来た道を銀山平まで下山します。庚申山登山の歴史は古く、開山は1200年前という歴史を持つ山です。庚申講登山が盛大に行われていた山で、なかでも庚申山中の奇岩奇石をめぐる「お山めぐり」コースが宗教登山の対象として歩かれました。 この周辺にしか分布しない固有種の食虫植物のコウシンソウが生えているため、6月中旬~7月初旬にはこの花を目当てに、多くの花好きが訪れます。コウシンソウはお山めぐりコースなどに生えています。コウシンソウを採るのは犯罪です。同じころ、サクラソウ科のユキワリソウも可憐な花を咲かせています。この付近は落葉広葉樹が多いので、秋の紅葉のころもすばらしいです。日帰り登山で登られることが多い山ですが、行動時間が長いので、途中にある無人小屋の庚申山荘(使用不可)に泊まって、翌日登ることもできます。 登山口の銀山平までは公共交通機関がなく、登山口まではマイカー利用か、わたらせ渓谷鐵道通洞駅からタクシーで銀山平に向かいます。銀山平には温泉の「四季の彩りに風薫る足尾の宿かじか」があり、道路の先に車止めのゲートがあります。しばらくは丸石沢沿いに歩き、そのまま庚申川沿いに林道を長く歩きます。滝など迫力ある渓谷風景を眺めながら緩やかに登っていくと、一の鳥居に到着します。 ここから山道になり、しばらくすると鏡岩が現れ、勾配はだんだん急になっていきます。敷石の道になると猿田彦神社跡に入ります。石段を上がり、社務所があった広場に出ます。左に行くと、登山道は左右に分かれ、左は庚申山荘(使用不可)に行く道なので、右へ向かいます。しばらく鎖や鉄はしごが連続する緊張を伴う岩場が続きますが、庚申講が盛んだったころの行場があり、仏像が安置され、昔の雰囲気を感じることができます。裏見の滝を見、奇石をくぐりながら登ります。やがてお山めぐりとの分岐を過ぎ、深い森の中に入ります。ところどころ視界が開け、袈裟丸などの眺めがすばらしい急坂や岩場を登っていきます。やっと急登も終わり、勾配が緩やかになってくると、庚申山に到着です。山頂から少し奥に行くと、視界が開けた場所があり、皇海山や日光の山も並んで見える広場があります。周囲にはアズマシャクナゲが生え、6月下旬に花が咲きます。 山頂から往路の急坂を下ります。時間と体力に余裕があればお山めぐりを歩いてみましょう。お山めぐりへの分岐に戻り、岩穴をくぐると開けた場所に出ます。さらに鉄梯子や鉄橋が続き、きびしい岩場を通過していくと、眼下の眺めがすばらしくなります。下の沢まで一気に下り、メガネ岩を通り抜け、さらにアップダウンを繰り返すと、猿田彦神社跡に出るので、来た道を銀山平まで下山します。 -

八丁尾根から両神山へ

- 日帰り

- 6時間45分

- 5.5km

八丁尾根から両神山へ

- 日帰り

- 6時間45分

- 5.5km

本コースはクサリ場が多いため距離の割には時間がかかります。春秋の休日には行列もでき待ち時間も多くなります。アクセスが良くないため、マイカーかタクシー利用が便利です。国道299号の志賀坂トンネル入口直前を左折し林道金山・志賀坂線に入ります。6km余りで八丁トンネル登山口の駐車場に着きます。道標に従って登山道に入るとすぐに急登となり5分ほどで最初のクサリ場です。さらに見通しのきかない樹林帯を登ると山腹のトラバース地点に4箇所のクサリ場が続きます。その先、坂本からの山道を合わせると10分ほどで八丁峠に着きます。峠の東はベンチもある展望台になっていますが眺めは樹林に遮られています。 八丁峠から両神山までが八丁尾根と呼ばれるコースで、岩場、クサリ場が連続します。峠からいったん南面を巻くように下り始め、再び登って鉄柱跡に出て尾根歩きとなります。峠から10分ほどでクサリ場が始まり、行蔵坊の岩の上に立つと南西に金山方面がよく見えます。この先は露岩とクサリ場がさらに多くなります。気持ちを引き締め、注意して越えましょう。西岳は尾根上で一番といえる絶景の展望地です。 西岳と東岳の間がこのコースの核心部とも言え、クサリ場が17~18箇所あります。西岳から先はキレットと呼ばれる最低コルまで連続するクサリ場を下り、そこから岩混じりの登りで龍頭神社奥社の祠のあるピークに出ます。尾ノ内沢の急下降のコースヘ入らないように注意しましょう。再びクサリ場の続く尾根を進みます。次のピークが東岳です。東岳山頂にはテーブルとベンチがあり、歩いてきた険しい尾根を振り返るのに良い所です。岩場が少なくなり、樹林が多くなると最後のクサリ場です。灌木の中を慎重に越えると山頂のすぐ手前です。足元に注意して両神山山頂、剣ヶ峰の岩場に到着です。 下りは八丁トンネル登山口まで同じ道を戻りますが、登り以上に慎重に。また、誤って尾ノ内沢方面に下ってしまう事故も起きていますので注意してください。本コースはクサリ場が多いため距離の割には時間がかかります。春秋の休日には行列もでき待ち時間も多くなります。アクセスが良くないため、マイカーかタクシー利用が便利です。国道299号の志賀坂トンネル入口直前を左折し林道金山・志賀坂線に入ります。6km余りで八丁トンネル登山口の駐車場に着きます。道標に従って登山道に入るとすぐに急登となり5分ほどで最初のクサリ場です。さらに見通しのきかない樹林帯を登ると山腹のトラバース地点に4箇所のクサリ場が続きます。その先、坂本からの山道を合わせると10分ほどで八丁峠に着きます。峠の東はベンチもある展望台になっていますが眺めは樹林に遮られています。 八丁峠から両神山までが八丁尾根と呼ばれるコースで、岩場、クサリ場が連続します。峠からいったん南面を巻くように下り始め、再び登って鉄柱跡に出て尾根歩きとなります。峠から10分ほどでクサリ場が始まり、行蔵坊の岩の上に立つと南西に金山方面がよく見えます。この先は露岩とクサリ場がさらに多くなります。気持ちを引き締め、注意して越えましょう。西岳は尾根上で一番といえる絶景の展望地です。 西岳と東岳の間がこのコースの核心部とも言え、クサリ場が17~18箇所あります。西岳から先はキレットと呼ばれる最低コルまで連続するクサリ場を下り、そこから岩混じりの登りで龍頭神社奥社の祠のあるピークに出ます。尾ノ内沢の急下降のコースヘ入らないように注意しましょう。再びクサリ場の続く尾根を進みます。次のピークが東岳です。東岳山頂にはテーブルとベンチがあり、歩いてきた険しい尾根を振り返るのに良い所です。岩場が少なくなり、樹林が多くなると最後のクサリ場です。灌木の中を慎重に越えると山頂のすぐ手前です。足元に注意して両神山山頂、剣ヶ峰の岩場に到着です。 下りは八丁トンネル登山口まで同じ道を戻りますが、登り以上に慎重に。また、誤って尾ノ内沢方面に下ってしまう事故も起きていますので注意してください。 -

十文字峠から股ノ沢歩道へ

- 1泊2日

- 9時間30分

- 17.9km

十文字峠から股ノ沢歩道へ

- 1泊2日

- 9時間30分

- 17.9km

1日目の毛木平から十文字峠までは毛木平から十文字峠を越えて栃本へ(コースガイド)を参照してください。 2日目は十文字小屋を早朝に出発。甲武信ヶ岳へ向かう道を分け、15分ほどで栃本分岐に着きます。右が股ノ沢歩道です。道は途端に心細い踏み跡程度になり、樹木につけられた赤布やテープに注意して進むようにします。 源流のガレや小沢を渡りながら下って行くと次第に傾斜が緩くなり、股ノ沢本流のすぐ協をたどる道となります。豊かな自然林と股ノ沢の流れに沿った道は、奥秩父の持つ魅力を存分に味わうことができます。注意して谷側を見ると、作業場跡には歯車の錆びた機械がそのまま残っています。ここは武田信玄の時代、金山が開かれた所で千軒平と呼ばれていました。明治、大正の頃までは手堀の鉱山があったのです。この先は本流から離れ、沢を渡り尾根を越しの繰り返しですが、新緑や紅葉の季節なら森林の豊かさに足を止めてしまう眺めが随所に現れます。沢を渡る地点では、その手前に差し掛かったら必ず対岸をじっくり観察してルートを確かめるようにしましょう。小尾根を越える地点に山の神の祠が見えたら柳避難小屋はもうすぐ。下りの傾斜がきつくなり股ノ沢近くに降り立つとすぐに真ノ沢吊橋(古い床板に注意)です。その先は右岸を流れに沿って進むと10分程で柳避難小屋前の吊橋に出ます。小屋は無人ですがよく手入れされており、緊急時には頼りになります。 柳避難小屋を出て5分ほどは流れに沿って進みます。入川の谷から道は次第に離れ、赤沢吊橋付近までは山の中腹をたどる道が続きます。ガレや小沢を渡る箇所は道が崩れていたりして緊張します。ロープが張られているところもありますが、慎重にルートを確かめるようにしましょう。標識のある大きな尾根を越え、赤沢谷側に下ると落葉時などやや道が不明瞭になります。旧軌道跡に出てしばらく緩く下り、行き止まり手前を左に急下降すると赤沢吊橋。さらに下った赤沢谷出合にはベンチや案内板もあり、ほっとする所です。 ここからは森林軌道跡を残して整備された歩道が入川の車道まで続きます。青い水をたっぷりたたえた入川渓谷の流れを見つつ入川渓流観光釣場までのんびり歩き、さらに車道を30分ほどで川又バス停です。 川又からのバス便は西武観光バスと秩父市営バスの2系統ありますが、本数が少ないので事前に時刻を調べておきましょう。1日目の毛木平から十文字峠までは毛木平から十文字峠を越えて栃本へ(コースガイド)を参照してください。 2日目は十文字小屋を早朝に出発。甲武信ヶ岳へ向かう道を分け、15分ほどで栃本分岐に着きます。右が股ノ沢歩道です。道は途端に心細い踏み跡程度になり、樹木につけられた赤布やテープに注意して進むようにします。 源流のガレや小沢を渡りながら下って行くと次第に傾斜が緩くなり、股ノ沢本流のすぐ協をたどる道となります。豊かな自然林と股ノ沢の流れに沿った道は、奥秩父の持つ魅力を存分に味わうことができます。注意して谷側を見ると、作業場跡には歯車の錆びた機械がそのまま残っています。ここは武田信玄の時代、金山が開かれた所で千軒平と呼ばれていました。明治、大正の頃までは手堀の鉱山があったのです。この先は本流から離れ、沢を渡り尾根を越しの繰り返しですが、新緑や紅葉の季節なら森林の豊かさに足を止めてしまう眺めが随所に現れます。沢を渡る地点では、その手前に差し掛かったら必ず対岸をじっくり観察してルートを確かめるようにしましょう。小尾根を越える地点に山の神の祠が見えたら柳避難小屋はもうすぐ。下りの傾斜がきつくなり股ノ沢近くに降り立つとすぐに真ノ沢吊橋(古い床板に注意)です。その先は右岸を流れに沿って進むと10分程で柳避難小屋前の吊橋に出ます。小屋は無人ですがよく手入れされており、緊急時には頼りになります。 柳避難小屋を出て5分ほどは流れに沿って進みます。入川の谷から道は次第に離れ、赤沢吊橋付近までは山の中腹をたどる道が続きます。ガレや小沢を渡る箇所は道が崩れていたりして緊張します。ロープが張られているところもありますが、慎重にルートを確かめるようにしましょう。標識のある大きな尾根を越え、赤沢谷側に下ると落葉時などやや道が不明瞭になります。旧軌道跡に出てしばらく緩く下り、行き止まり手前を左に急下降すると赤沢吊橋。さらに下った赤沢谷出合にはベンチや案内板もあり、ほっとする所です。 ここからは森林軌道跡を残して整備された歩道が入川の車道まで続きます。青い水をたっぷりたたえた入川渓谷の流れを見つつ入川渓流観光釣場までのんびり歩き、さらに車道を30分ほどで川又バス停です。 川又からのバス便は西武観光バスと秩父市営バスの2系統ありますが、本数が少ないので事前に時刻を調べておきましょう。 -

坂本から二子山へ

- 日帰り

- 5時間15分

- 6.5km

坂本から二子山へ

- 日帰り

- 5時間15分

- 6.5km

二子山は、その名の通り双耳峰で、石灰岩の岩峰はロッククライミングのゲレンデとしても有名です。 西武秩父駅から西武観光バスに乗車。小鹿野町役場で乗り換え、坂本バス停で下車します。バスの本数が少ないので、帰りも含めて事前に確認しておきましょう。バス停から少し戻って脇道に入り、仁平川沿いに進み、20分ほどで国道に出ます。登山道入口で右に折れると、案内表示やバイオトイレが設置されています。車道を少し歩くと左側に二子山への登山口の道標があります。 登り始めは杉の暗い植林帯で、沢沿いになると明るくなります。やや道が不明瞭なので、沢から離れないように登ります。つづら折りの急な登りとなり、ローソク岩への道標を過ぎるとすぐに股峠に出ます。このあたりは、4月下旬から5月上旬頃に咲くニリンソウの群生地となっています。 東岳へは右へ踏み跡をたどり、北面からクサリ場のある岩場を登り稜線伝いに進むと東岳山頂です。やや難しく一般登山者向きではないので注意してください。 股峠には西岳への案内図があり、一般コースと正面の岩稜を登る上級コースが書かれていますが、ここでは、一般コースを行きます。西岳の北側の裾を巻くように進み、両手を使っての急な登りで一気に稜線まで登ります。高度感があり、スリップしないよう注意してください。上級コースと稜線上で合流すると西岳山頂はすぐです。360度の展望で、両神山、群馬県境の山々、御荷鉾山方面まで望むことができます。稜線の先には、石灰岩採掘のため山頂が削られ白く痛々しい叶山が見えます。 両側が切れて高度感のある稜線を慎重に進みます。登攀中のクライマーもいるので落石にも十分注意を。稜線を外れて左へ下ると、金属製の足場がつけられたクサリ場となります。植林帯を抜けるとローソク岩分岐です。志賀坂峠、ローソク岩の道標が現われ、志賀坂方面に進むと坂本への分岐となります。鹿除けのネットを2箇所通過するので開け放しにしないよう出入口の通過には注意しましょう。下山途中、鉄塔下付近から二子山が良く見えます。 国道に出て坂本方面へ10分ほど下り、登山道入口に出て往路と同じ沢沿いの道を坂本バス停に下ります。二子山は、その名の通り双耳峰で、石灰岩の岩峰はロッククライミングのゲレンデとしても有名です。 西武秩父駅から西武観光バスに乗車。小鹿野町役場で乗り換え、坂本バス停で下車します。バスの本数が少ないので、帰りも含めて事前に確認しておきましょう。バス停から少し戻って脇道に入り、仁平川沿いに進み、20分ほどで国道に出ます。登山道入口で右に折れると、案内表示やバイオトイレが設置されています。車道を少し歩くと左側に二子山への登山口の道標があります。 登り始めは杉の暗い植林帯で、沢沿いになると明るくなります。やや道が不明瞭なので、沢から離れないように登ります。つづら折りの急な登りとなり、ローソク岩への道標を過ぎるとすぐに股峠に出ます。このあたりは、4月下旬から5月上旬頃に咲くニリンソウの群生地となっています。 東岳へは右へ踏み跡をたどり、北面からクサリ場のある岩場を登り稜線伝いに進むと東岳山頂です。やや難しく一般登山者向きではないので注意してください。 股峠には西岳への案内図があり、一般コースと正面の岩稜を登る上級コースが書かれていますが、ここでは、一般コースを行きます。西岳の北側の裾を巻くように進み、両手を使っての急な登りで一気に稜線まで登ります。高度感があり、スリップしないよう注意してください。上級コースと稜線上で合流すると西岳山頂はすぐです。360度の展望で、両神山、群馬県境の山々、御荷鉾山方面まで望むことができます。稜線の先には、石灰岩採掘のため山頂が削られ白く痛々しい叶山が見えます。 両側が切れて高度感のある稜線を慎重に進みます。登攀中のクライマーもいるので落石にも十分注意を。稜線を外れて左へ下ると、金属製の足場がつけられたクサリ場となります。植林帯を抜けるとローソク岩分岐です。志賀坂峠、ローソク岩の道標が現われ、志賀坂方面に進むと坂本への分岐となります。鹿除けのネットを2箇所通過するので開け放しにしないよう出入口の通過には注意しましょう。下山途中、鉄塔下付近から二子山が良く見えます。 国道に出て坂本方面へ10分ほど下り、登山道入口に出て往路と同じ沢沿いの道を坂本バス停に下ります。 -

上畑コース

- 日帰り

- 10時間15分

上畑コース

- 日帰り

- 10時間15分

障子岩尾根は、祖母山から東に延び、北側から見ると山群の前についたてのように連なっています。大障子岩と前障子の岩峰があり、展望に優れていますが、祖母山〜傾山の縦走路の人気に比べると訪れる人は少なめです。しかし、その分静かな登山を楽しむことができ、まさに山を深く知る「通」の方におすすめのコースといえるでしょう。 上畑までのバス便については、黒金山尾根コースの案内を参照してください。このエリアにも「健男霜凝日子社」があり、時間があれば登山の安全を祈願して参拝するのもよいでしょう。参道の両側には樹齢400〜500年の大杉が連なり、神聖な雰囲気を醸し出しています。その光景は、市房神社の参道を思わせるほどです。 参道の下手から登山道に入ると、前障子への急登が始まります。谷沿いから尾根道へと進むこの登りは、非常に長く感じられます。前障子を越えると、いくつかの小さなピークを上下しながら大障子岩へと向かいます。途中、一部岩場が崩壊している箇所があるため、注意が必要です。 大障子岩は三つの岩峰からなっており、祖母山や傾山を一望できる素晴らしい展望が広がります。さらに、ヒメコマツなどの植生が美しく、登山の疲れを忘れさせてくれます。 八丁越は、尾平鉱山が盛んだった時代に神原とを結んだ主要な峠です。一方、池の原はなだらかな地形をした隆起地で、山頂から南へ少し下ると湧水が見られます。「池の原」という名前は、もともとこの場所にあった水場を中心に、イノシシの「ニタ場」(泥浴び場)があったことに由来しています。 宮原からは、狭い尾根を西へと進みます。しばらくすると、屏風岩や馬の背と呼ばれる岩稜地帯に入ります。ここは景観が素晴らしく、アケボノツツジをはじめ、ドウダンツツジ、ホツツジ、ミヤマキリシマツツジ、ヒメコマツ、マンサク、ノリウツギ、ナナカマドなど、多彩な植物が登山者を迎えてくれます。 厳しい登りを乗り越えた先には、美しい景色が広がります。さらに進むとメンノツラ谷からの登山道と合流し、九合目の避難小屋が近づいてきます。山頂まではあともうひと息です。障子岩尾根は、祖母山から東に延び、北側から見ると山群の前についたてのように連なっています。大障子岩と前障子の岩峰があり、展望に優れていますが、祖母山〜傾山の縦走路の人気に比べると訪れる人は少なめです。しかし、その分静かな登山を楽しむことができ、まさに山を深く知る「通」の方におすすめのコースといえるでしょう。 上畑までのバス便については、黒金山尾根コースの案内を参照してください。このエリアにも「健男霜凝日子社」があり、時間があれば登山の安全を祈願して参拝するのもよいでしょう。参道の両側には樹齢400〜500年の大杉が連なり、神聖な雰囲気を醸し出しています。その光景は、市房神社の参道を思わせるほどです。 参道の下手から登山道に入ると、前障子への急登が始まります。谷沿いから尾根道へと進むこの登りは、非常に長く感じられます。前障子を越えると、いくつかの小さなピークを上下しながら大障子岩へと向かいます。途中、一部岩場が崩壊している箇所があるため、注意が必要です。 大障子岩は三つの岩峰からなっており、祖母山や傾山を一望できる素晴らしい展望が広がります。さらに、ヒメコマツなどの植生が美しく、登山の疲れを忘れさせてくれます。 八丁越は、尾平鉱山が盛んだった時代に神原とを結んだ主要な峠です。一方、池の原はなだらかな地形をした隆起地で、山頂から南へ少し下ると湧水が見られます。「池の原」という名前は、もともとこの場所にあった水場を中心に、イノシシの「ニタ場」(泥浴び場)があったことに由来しています。 宮原からは、狭い尾根を西へと進みます。しばらくすると、屏風岩や馬の背と呼ばれる岩稜地帯に入ります。ここは景観が素晴らしく、アケボノツツジをはじめ、ドウダンツツジ、ホツツジ、ミヤマキリシマツツジ、ヒメコマツ、マンサク、ノリウツギ、ナナカマドなど、多彩な植物が登山者を迎えてくれます。 厳しい登りを乗り越えた先には、美しい景色が広がります。さらに進むとメンノツラ谷からの登山道と合流し、九合目の避難小屋が近づいてきます。山頂まではあともうひと息です。 -

三ッ尾コース

- 日帰り

- 5時間50分

三ッ尾コース

- 日帰り

- 5時間50分

上畑のひとつ手前にある「傾山登山口」バス停で下車すると、南東には傾山の本峰から前傾の岩峰群が群れ立つ姿を望むことができます。岩壁は午前中は影になりますが、午後になると陽光を受けて輝き、とくに夕映えの美しさは格別です。 車道を下り終えたところが奥岳川の本流で、橋を渡ると道はほぼ平坦になり、九折(つづらおれ)まで続きます。自家用車でのアクセスも可能で、九折まで車を入れることができます。林道が分かれていますが、そのまま車道を進み、鉱業所の跡を通って突き当たりまで行くと、九折越(つづらおれごえ)コースと三つ尾コースが分岐します。 九折越への道と分かれ、トロッコ道を進むと、山手谷の本流を渡ります。谷沿いの道からは左手にサカオケの滝を望むことができます。ここから谷を離れ、急坂を20分ほど登ると、ドウカイ谷にかかる観音滝が現れます。この滝は落差およそ75mあり、山群の中でも名瀑のひとつとされています。かつては修験者がここで修行をしていたとも伝えられています。滝の上で渡渉し、さらにひと登りすると林道に出ます。この林道は、九折越コースで述べた九折からの林道であり、付近には通行止めの柵が設置されています。そのため、ここまでは自家用車で来ることも可能ですが、観音滝はぜひ一見しておきたい場所です。急坂ではありますが、本来の登山道を歩くほうが登山の醍醐味を味わえるでしょう。 林道をほんの少し左へ進むと、尾根に取り付く登山道があります。右手の頭上には前傾の岩峰群を仰ぎながら、ひたすら登り続けます。左手の森林は、以前は原生林でしたが、現在は伐採跡に桧の植林が広がっています。急登を我慢しながら登っていくと、再び原生林に入り、やがて三ッ尾に到着します。三ッ尾は名前の通り、尾根が三方向に分かれている地点であり、大白谷からの登山道と合流する場所でもあります。 三ッ尾からの尾根道は比較的明るく開けており、気持ちよく歩くことができます。ゆるやかな登りを15分ほど続けると、道が二手に分かれています。左は尾根の東側、アオスズ谷の源頭を巻くルートで、右は尾根通しに前傾の岩峰群を登る急峻なルートです。 アオスズ谷のルートは、小さな谷をいくつか越えながら、ブナやヒメシャラの目立つスズタケの茂る道を進み、五葉塚と呼ばれる小岩峰の近くに出ます。途中には水場もあります。一方、岩峰ルートは、三ッ坊主・二ッ坊主と呼ばれる前傾の岩場を登ったりへつったりしながら進むコースです。このルートを登る場合も下る場合も、かなりの体力と岩場での経験が求められます。冬季の積雪や結氷時にはザイルの携行が望ましく、また、荷物が多い場合や初心者がいる場合には避けたほうが無難です。しかし、山に慣れた登山者にとっては、傾山の本来の魅力を存分に味わえるルートといえるでしょう。上畑のひとつ手前にある「傾山登山口」バス停で下車すると、南東には傾山の本峰から前傾の岩峰群が群れ立つ姿を望むことができます。岩壁は午前中は影になりますが、午後になると陽光を受けて輝き、とくに夕映えの美しさは格別です。 車道を下り終えたところが奥岳川の本流で、橋を渡ると道はほぼ平坦になり、九折(つづらおれ)まで続きます。自家用車でのアクセスも可能で、九折まで車を入れることができます。林道が分かれていますが、そのまま車道を進み、鉱業所の跡を通って突き当たりまで行くと、九折越(つづらおれごえ)コースと三つ尾コースが分岐します。 九折越への道と分かれ、トロッコ道を進むと、山手谷の本流を渡ります。谷沿いの道からは左手にサカオケの滝を望むことができます。ここから谷を離れ、急坂を20分ほど登ると、ドウカイ谷にかかる観音滝が現れます。この滝は落差およそ75mあり、山群の中でも名瀑のひとつとされています。かつては修験者がここで修行をしていたとも伝えられています。滝の上で渡渉し、さらにひと登りすると林道に出ます。この林道は、九折越コースで述べた九折からの林道であり、付近には通行止めの柵が設置されています。そのため、ここまでは自家用車で来ることも可能ですが、観音滝はぜひ一見しておきたい場所です。急坂ではありますが、本来の登山道を歩くほうが登山の醍醐味を味わえるでしょう。 林道をほんの少し左へ進むと、尾根に取り付く登山道があります。右手の頭上には前傾の岩峰群を仰ぎながら、ひたすら登り続けます。左手の森林は、以前は原生林でしたが、現在は伐採跡に桧の植林が広がっています。急登を我慢しながら登っていくと、再び原生林に入り、やがて三ッ尾に到着します。三ッ尾は名前の通り、尾根が三方向に分かれている地点であり、大白谷からの登山道と合流する場所でもあります。 三ッ尾からの尾根道は比較的明るく開けており、気持ちよく歩くことができます。ゆるやかな登りを15分ほど続けると、道が二手に分かれています。左は尾根の東側、アオスズ谷の源頭を巻くルートで、右は尾根通しに前傾の岩峰群を登る急峻なルートです。 アオスズ谷のルートは、小さな谷をいくつか越えながら、ブナやヒメシャラの目立つスズタケの茂る道を進み、五葉塚と呼ばれる小岩峰の近くに出ます。途中には水場もあります。一方、岩峰ルートは、三ッ坊主・二ッ坊主と呼ばれる前傾の岩場を登ったりへつったりしながら進むコースです。このルートを登る場合も下る場合も、かなりの体力と岩場での経験が求められます。冬季の積雪や結氷時にはザイルの携行が望ましく、また、荷物が多い場合や初心者がいる場合には避けたほうが無難です。しかし、山に慣れた登山者にとっては、傾山の本来の魅力を存分に味わえるルートといえるでしょう。 -

縦走コース

- 1泊2日

- 10時間35分

縦走コース

- 1泊2日

- 10時間35分

主稜線を忠実にたどるコースで、景観や起伏に変化が豊富であり、山群の真価を十二分に味わえる約18kmの行程です。それは九州第一の縦走路と言っても良いでしょう。「奥祖母新道」という名で戦後間もなく開発・整備されて以来、九州の岳人なら一度は歩かねばならないルートとも言われ、多くの人が訪れています。とはいえ、たっぷり一日かかるコースであり、祖母山九合目小屋や九折越小屋、またはビバーク地なども考慮に入れてスケジュールを立てていただきたいと思います。さらに、ルートの手入れが必ずしも十分ではない上、悪天候などのその時々の条件によって所要時間もかなり変わることにも留意しておきたいところです。 祖母山頂の石祠から南へ進みます。すぐに急斜面が待っており、ハシゴや岩角、灌木などを手がかりに下ると、スズタケの切り分け道となります。小さな起伏をいくつか越えると、黒金山尾根からのルートが登ってきます。天狗岩の背後の草付きのピークは、ウバダケニンジン、イワカガミ、マンネンスギなどの群落で、天狗岩の頭への踏み分け道があります。再びスズタケの中に入り、烏帽子岩の後ろを巻いてひと登りすれば障子岳です。この間、東の大分側が急斜、西の宮崎側が緩斜という山群の特色を感じることができるでしょう。 障子岳の最高点は縦走路から南西に少し外れた場所にあり、熊野社が立っています。親父岳への切り分け道も見られます。縦走路は障子岳から南東に方向を変えているので、迷わないように注意が必要です。特に傾山方面から来た場合、視界が悪い時などに最高点から親父岳に入り込んでしまうことがあるので気をつけましょう。小さな岩場を下ると、ほどなく土呂久方面への道が右に分かれ、樹林の中のほとんど上下のない道を進むと古祖母山に到着します。あまり苦労せずに山頂に到達できるでしょう。山頂は比較的平らで、南北の2峰から成り、三角点は南峰にあります。 尾平越へは長い下りが続きます。北峰から東にスズタケの急斜面を下り、原生林の中にアケボノツツジが目立ちます。ほどなく左手に視界が開け、祖母山が手に取るように見えるようになります。さらに、うんざりするような下降が続き、鞍部に出てほっとするものの、尾平越まではさらにふたつの小ピークを越える必要があります。このあたり、右手の中野内側の谷間に水場があり、狭いが小広場もあります。また、左手には水場を経て西ショウドウ谷から尾平へ下れる道もあります。水はこのあたりで補給しておきたいところです。なお、祖母山からこれまでの間の水場は、天狗岩の直下および障子岩の下から土呂久側へ少し下ったところにもあります。 小さいながら急なピークを越すと尾平越に到着します。これは縦走路中の最低鞍部で、直下にトンネルが通っています。車道に下る場合は、北の大分県側、または南の宮崎県側のトンネル北口に向かいます。先の西ショウドウ谷の道と合わせて、尾平または中野内方面へのエスケープルートとして頭に入れておきましょう。ここが縦走の中間点となりますので、コンディションを確かめておくことが大切です。 本谷山へは原生林とスズタケの中をゆるやかに登りますが、とにかく長く、展望もあまりききません。祖母山からスタートする場合、この登りが苦しいと感じるでしょう。峠から10分くらい進むと、宮崎県側に水場があり、小広場もあります。ブナ、カエデ、ミズナラ、ヒメシャラなどの大木の下を進み、昔の野の跡に出て、スズタケ密生の急坂にかかるとすぐに三国岩に到着します。ここは展望の良い露岩で、両翼をぐっと張った祖母山を見ながらひと息入れることができます。本谷山へはあと20分ほど進むと、灌木帯となり、ヒメコマツも現れ、倒木などをまたいでいくと本谷山の山頂に到着します。木々に遮られて展望はあまりよろしくありません。 山頂から東に少し進んだところに池ノ原と呼ばれる水場がありますが、水量は少なく、渇水期には無くなることもあるので、あまりあてにできません。ここを過ぎると樹木は小さくなり、何度も小さな隆起を越えて進むことになります。高度が次第に下がり、木々が大きくなると笠松山が近づいてきます。縦走路は山頂の南側を巻いています。頂上に立ちたい場合は、西側からの踏み跡を伝って進むと良いでしょう。 九折越までは小さな起伏を繰り返しての下りですが、疲れた体には相当に長く感じるかもしれません。最初は急な下りですが、しばらくしてゆるやかな道に変わります。途中、昭和44年3月に雪の中で疲労死した2人の碑を見ることができます。松の姿が現れると、間もなくスズタケのないナラ林の丘を越えると、目の前に九折越の山小屋が見えます。傾山の雄大な岩峰の連なりが印象的です。 九折越から傾山については、傾山コースを参照してください。祖母山または傾山からの縦走の場合、必ず早朝に出発することをお勧めします。九折越小屋で時間と体力に余裕があれば、荷物をデポして傾山まで軽装で往復することもできます。 なお、祖母山〜九折越間の縦走路は、長年スズタケにより荒れ放題でしたが、現在は切り開き整備され、これまでに比べて快適で安全な縦走が可能になっています。主稜線を忠実にたどるコースで、景観や起伏に変化が豊富であり、山群の真価を十二分に味わえる約18kmの行程です。それは九州第一の縦走路と言っても良いでしょう。「奥祖母新道」という名で戦後間もなく開発・整備されて以来、九州の岳人なら一度は歩かねばならないルートとも言われ、多くの人が訪れています。とはいえ、たっぷり一日かかるコースであり、祖母山九合目小屋や九折越小屋、またはビバーク地なども考慮に入れてスケジュールを立てていただきたいと思います。さらに、ルートの手入れが必ずしも十分ではない上、悪天候などのその時々の条件によって所要時間もかなり変わることにも留意しておきたいところです。 祖母山頂の石祠から南へ進みます。すぐに急斜面が待っており、ハシゴや岩角、灌木などを手がかりに下ると、スズタケの切り分け道となります。小さな起伏をいくつか越えると、黒金山尾根からのルートが登ってきます。天狗岩の背後の草付きのピークは、ウバダケニンジン、イワカガミ、マンネンスギなどの群落で、天狗岩の頭への踏み分け道があります。再びスズタケの中に入り、烏帽子岩の後ろを巻いてひと登りすれば障子岳です。この間、東の大分側が急斜、西の宮崎側が緩斜という山群の特色を感じることができるでしょう。 障子岳の最高点は縦走路から南西に少し外れた場所にあり、熊野社が立っています。親父岳への切り分け道も見られます。縦走路は障子岳から南東に方向を変えているので、迷わないように注意が必要です。特に傾山方面から来た場合、視界が悪い時などに最高点から親父岳に入り込んでしまうことがあるので気をつけましょう。小さな岩場を下ると、ほどなく土呂久方面への道が右に分かれ、樹林の中のほとんど上下のない道を進むと古祖母山に到着します。あまり苦労せずに山頂に到達できるでしょう。山頂は比較的平らで、南北の2峰から成り、三角点は南峰にあります。 尾平越へは長い下りが続きます。北峰から東にスズタケの急斜面を下り、原生林の中にアケボノツツジが目立ちます。ほどなく左手に視界が開け、祖母山が手に取るように見えるようになります。さらに、うんざりするような下降が続き、鞍部に出てほっとするものの、尾平越まではさらにふたつの小ピークを越える必要があります。このあたり、右手の中野内側の谷間に水場があり、狭いが小広場もあります。また、左手には水場を経て西ショウドウ谷から尾平へ下れる道もあります。水はこのあたりで補給しておきたいところです。なお、祖母山からこれまでの間の水場は、天狗岩の直下および障子岩の下から土呂久側へ少し下ったところにもあります。 小さいながら急なピークを越すと尾平越に到着します。これは縦走路中の最低鞍部で、直下にトンネルが通っています。車道に下る場合は、北の大分県側、または南の宮崎県側のトンネル北口に向かいます。先の西ショウドウ谷の道と合わせて、尾平または中野内方面へのエスケープルートとして頭に入れておきましょう。ここが縦走の中間点となりますので、コンディションを確かめておくことが大切です。 本谷山へは原生林とスズタケの中をゆるやかに登りますが、とにかく長く、展望もあまりききません。祖母山からスタートする場合、この登りが苦しいと感じるでしょう。峠から10分くらい進むと、宮崎県側に水場があり、小広場もあります。ブナ、カエデ、ミズナラ、ヒメシャラなどの大木の下を進み、昔の野の跡に出て、スズタケ密生の急坂にかかるとすぐに三国岩に到着します。ここは展望の良い露岩で、両翼をぐっと張った祖母山を見ながらひと息入れることができます。本谷山へはあと20分ほど進むと、灌木帯となり、ヒメコマツも現れ、倒木などをまたいでいくと本谷山の山頂に到着します。木々に遮られて展望はあまりよろしくありません。 山頂から東に少し進んだところに池ノ原と呼ばれる水場がありますが、水量は少なく、渇水期には無くなることもあるので、あまりあてにできません。ここを過ぎると樹木は小さくなり、何度も小さな隆起を越えて進むことになります。高度が次第に下がり、木々が大きくなると笠松山が近づいてきます。縦走路は山頂の南側を巻いています。頂上に立ちたい場合は、西側からの踏み跡を伝って進むと良いでしょう。 九折越までは小さな起伏を繰り返しての下りですが、疲れた体には相当に長く感じるかもしれません。最初は急な下りですが、しばらくしてゆるやかな道に変わります。途中、昭和44年3月に雪の中で疲労死した2人の碑を見ることができます。松の姿が現れると、間もなくスズタケのないナラ林の丘を越えると、目の前に九折越の山小屋が見えます。傾山の雄大な岩峰の連なりが印象的です。 九折越から傾山については、傾山コースを参照してください。祖母山または傾山からの縦走の場合、必ず早朝に出発することをお勧めします。九折越小屋で時間と体力に余裕があれば、荷物をデポして傾山まで軽装で往復することもできます。 なお、祖母山〜九折越間の縦走路は、長年スズタケにより荒れ放題でしたが、現在は切り開き整備され、これまでに比べて快適で安全な縦走が可能になっています。