【初心者向け】の登山コースガイド

初心者向け

検索結果343件中

281-300件

-

愛宕山

- 4時間50分

愛宕山

- 4時間50分

愛宕山の北面にある首無地蔵のサカサマ峠から裏参道を登り、表参道を下るコースの紹介です。 出発は清滝バス停。清滝川に沿って車道を北へ進みます。車で来る場合は有料駐車場があります。清滝川沿いの東海自然歩道とは別れ、堂承川沿いの林道へ入ります。月輪寺への分岐を過ぎ、梨ノ木谷を登っていくと徐々に傾斜が増し、林道は登山道に変わります。尾根に出ると首無地蔵のあるサカサマ峠です。ここからは京都市街地の展望が開けます。 峠から愛宕山頂の愛宕神社までは、昔から北山の住民が参拝に使った裏参道を登ります。ゆるやかで自然林が美しく、気持ちの良い道です。三角点(標高889.8m)に立ちたい場合は途中で寄り道を。愛宕山頂近くの林道に合流し、竜ヶ岳方面へ10分ほど歩くと、展望の良い鉄塔のある三角点に行けます。 愛宕神社の境内に着いたら、長い石段を登り、火伏せの神様を祀る社殿をお参りしましょう。 下山は歩きやすい表参道を進みます。境内から総門をくぐり、大きな杉並木の道を下ると水尾分かれのT字路に出ます。ここを左へ曲がり、大杉神社を過ぎると五合目の東屋があります。茶屋跡「あたごしんこ」、急な石段の壺割坂、火燧権現跡、お助け水などを見ながら下ると登山口の鳥居に着きます。最後は清滝バス停まで車道を10分ほど登って戻ります。 このコースは変化に富み、歴史と自然を感じながら歩ける魅力的なルートです。愛宕山の北面にある首無地蔵のサカサマ峠から裏参道を登り、表参道を下るコースの紹介です。 出発は清滝バス停。清滝川に沿って車道を北へ進みます。車で来る場合は有料駐車場があります。清滝川沿いの東海自然歩道とは別れ、堂承川沿いの林道へ入ります。月輪寺への分岐を過ぎ、梨ノ木谷を登っていくと徐々に傾斜が増し、林道は登山道に変わります。尾根に出ると首無地蔵のあるサカサマ峠です。ここからは京都市街地の展望が開けます。 峠から愛宕山頂の愛宕神社までは、昔から北山の住民が参拝に使った裏参道を登ります。ゆるやかで自然林が美しく、気持ちの良い道です。三角点(標高889.8m)に立ちたい場合は途中で寄り道を。愛宕山頂近くの林道に合流し、竜ヶ岳方面へ10分ほど歩くと、展望の良い鉄塔のある三角点に行けます。 愛宕神社の境内に着いたら、長い石段を登り、火伏せの神様を祀る社殿をお参りしましょう。 下山は歩きやすい表参道を進みます。境内から総門をくぐり、大きな杉並木の道を下ると水尾分かれのT字路に出ます。ここを左へ曲がり、大杉神社を過ぎると五合目の東屋があります。茶屋跡「あたごしんこ」、急な石段の壺割坂、火燧権現跡、お助け水などを見ながら下ると登山口の鳥居に着きます。最後は清滝バス停まで車道を10分ほど登って戻ります。 このコースは変化に富み、歴史と自然を感じながら歩ける魅力的なルートです。 -

峰山・朝日峯

- 5時間20分

峰山・朝日峯

- 5時間20分

栂ノ尾より峰山と朝日峯を縦走するコースをご紹介します。栂ノ尾バス停より出発します。マイカーの方はバス停横に駐車場があります。登山口は高山寺境内の中にあります。まず高山寺の拝観料を払い、境内中央の石段を登り詰めたところにある明恵上人御廟を目指します。御廟背後の山側に向かって右手に上がる登山道から入山します。杉林に覆われた沢沿いの道は、やがて右手の尾根を越えます。時計を逆回りするように、峰山の頂上に近い北斜面を巻くように登ります。樹木に覆われた山頂からの展望はありません。 ここから朝日峯まで、なだらかな縦走路が続きます。杉や桧の植林地の中にある高さ4mほどの大岩を見て、602mピークを過ぎると道は林道に変わります。愛宕山、竜ヶ岳、朝日峯などを見渡せるビューポイントがあります。朝日峯への分岐から山頂までは、15分ぐらいです。山頂からは、比良山地南部から比叡山や大文字山、京都市街方面まで、北東から南への大展望が開けています。 分岐に戻り林道を行くと松尾峠はすぐです。峠にある東屋の中には、花崗岩の大きな地蔵様が祀られています。峠から尾根に沿って南に林道は延びていますが、登山道は尾根の左斜面をへつるように進みます。急な尾根を下りきると谷山6号橋の前に出ます。谷山川沿いの林道を下って清滝川に架かる橋を渡り、槙ノ尾バス停を目指しましょう。栂ノ尾より峰山と朝日峯を縦走するコースをご紹介します。栂ノ尾バス停より出発します。マイカーの方はバス停横に駐車場があります。登山口は高山寺境内の中にあります。まず高山寺の拝観料を払い、境内中央の石段を登り詰めたところにある明恵上人御廟を目指します。御廟背後の山側に向かって右手に上がる登山道から入山します。杉林に覆われた沢沿いの道は、やがて右手の尾根を越えます。時計を逆回りするように、峰山の頂上に近い北斜面を巻くように登ります。樹木に覆われた山頂からの展望はありません。 ここから朝日峯まで、なだらかな縦走路が続きます。杉や桧の植林地の中にある高さ4mほどの大岩を見て、602mピークを過ぎると道は林道に変わります。愛宕山、竜ヶ岳、朝日峯などを見渡せるビューポイントがあります。朝日峯への分岐から山頂までは、15分ぐらいです。山頂からは、比良山地南部から比叡山や大文字山、京都市街方面まで、北東から南への大展望が開けています。 分岐に戻り林道を行くと松尾峠はすぐです。峠にある東屋の中には、花崗岩の大きな地蔵様が祀られています。峠から尾根に沿って南に林道は延びていますが、登山道は尾根の左斜面をへつるように進みます。急な尾根を下りきると谷山6号橋の前に出ます。谷山川沿いの林道を下って清滝川に架かる橋を渡り、槙ノ尾バス停を目指しましょう。 -

大文字山

- 2時間30分

大文字山

- 2時間30分

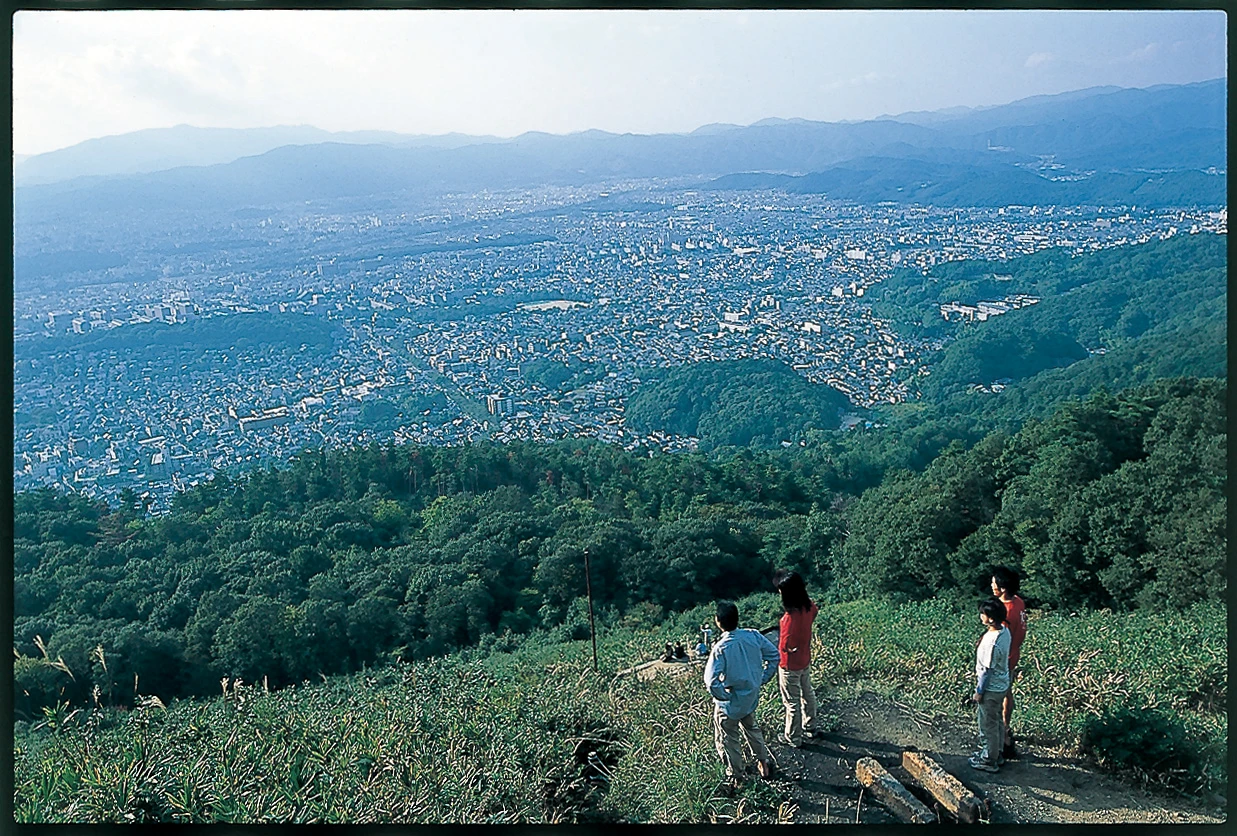

五山の送り火で有名な大文字山は、東山三六峰のひとつで、京都市民に最も親しまれている山です。地下鉄東西線の蹴上駅から三条通を山科方面に歩き、疎水のトンネルをくぐります。疎水沿いを右へ進むと、インクライン(疎水を結ぶ船が蹴上付近の高低差を越えるために船を陸送した鉄道)が今も保存されています。左手の鳥居をくぐって少し進むと、橋のたもとに京都一周トレイルの標識があります。ここでの標識番号は32番で、大文字山山頂手前の45番まで標識に従って進めばよいです。 日向大神宮の駐車場の奥から登山道が始まります。神社の境内を通って登山道に合流することもできますが、枝道がたくさんあり分かりにくいので注意が必要です。38番の標識がある峠は「七福思案処」と呼ばれ、道が5つに分かれていて進む道を考えさせられます。45番標識で京都一周トレイルから離れ、正面の急坂を登り稜線に出たら北西に進みます。すぐに大文字山山頂の広場に出ます。山頂からは将軍塚や清水山が見えます。 山頂から20分ほど下ると突然視界が開け、大文字の火床に出ます。ここからの京都市内の展望は素晴らしいものです。下山路は火床の「大」の字の中心へ向かいます。階段を下り、よく踏まれた雑木林の道を進むと千人塚に着き、川を渡って下ったところに湧き水の「中尾の水」があります。住宅地に入るとそこは銀閣寺参道で、多くの観光客で賑わっています。五山の送り火で有名な大文字山は、東山三六峰のひとつで、京都市民に最も親しまれている山です。地下鉄東西線の蹴上駅から三条通を山科方面に歩き、疎水のトンネルをくぐります。疎水沿いを右へ進むと、インクライン(疎水を結ぶ船が蹴上付近の高低差を越えるために船を陸送した鉄道)が今も保存されています。左手の鳥居をくぐって少し進むと、橋のたもとに京都一周トレイルの標識があります。ここでの標識番号は32番で、大文字山山頂手前の45番まで標識に従って進めばよいです。 日向大神宮の駐車場の奥から登山道が始まります。神社の境内を通って登山道に合流することもできますが、枝道がたくさんあり分かりにくいので注意が必要です。38番の標識がある峠は「七福思案処」と呼ばれ、道が5つに分かれていて進む道を考えさせられます。45番標識で京都一周トレイルから離れ、正面の急坂を登り稜線に出たら北西に進みます。すぐに大文字山山頂の広場に出ます。山頂からは将軍塚や清水山が見えます。 山頂から20分ほど下ると突然視界が開け、大文字の火床に出ます。ここからの京都市内の展望は素晴らしいものです。下山路は火床の「大」の字の中心へ向かいます。階段を下り、よく踏まれた雑木林の道を進むと千人塚に着き、川を渡って下ったところに湧き水の「中尾の水」があります。住宅地に入るとそこは銀閣寺参道で、多くの観光客で賑わっています。 -

貴船山

- 5時間10分

貴船山

- 5時間10分

貴船山の東斜面にはユリ道と呼ばれる山腹を巻く道があり、ニノ瀬ユリはかつてニノ瀬と芹生を結ぶ峠道でした。貴船神社のある貴船川沿いを交易路として使うのは憚られるため、平安時代からニノ瀬ユリが盛んに利用されるようになりました。 叡山電鉄ニノ瀬駅から貴船川沿いに登り、踏切を渡ると富士神社があります。ここから夜泣峠とニノ瀬ユリへ行く二つの道に分かれますが、今回は夜泣峠がある東海自然歩道を進みます。沢沿いの急な坂道を越え、雑木林のジグザグ道を登り詰めると、祠が祭られた峠に着きます。この峠は、幼少の惟喬親王がここで夜泣きしたという伝説に由来しています。 峠から稜線を北に進むと、明るく歩きやすい杉林がしばらく続き、やがてニノ瀬ユリの広い道と合流します。この出合付近は東側が開けており、比叡山や鞍馬の山々がよく見えます。樋ノ水峠への分岐から峠を経て、貴船山を往復します。二等三角点のある山頂からの展望はあまり良くありません。 分岐に戻り、貴船山の東斜面を進みます。地形が複雑で、いくつかの作業道が枝分かれするため、目印を見失わないように注意してください。花背峠方面の展望が開けた場所に来ると、滝谷峠は近いです。峠で右に曲がり、滝谷沿いの急な道を下ると、途中にいくつかの小さな滝が見られます。やがて林道に出て舗装道に合流します。最後に貴船神社奥宮にお参りしてから、貴船バス停へ向かいます。貴船山の東斜面にはユリ道と呼ばれる山腹を巻く道があり、ニノ瀬ユリはかつてニノ瀬と芹生を結ぶ峠道でした。貴船神社のある貴船川沿いを交易路として使うのは憚られるため、平安時代からニノ瀬ユリが盛んに利用されるようになりました。 叡山電鉄ニノ瀬駅から貴船川沿いに登り、踏切を渡ると富士神社があります。ここから夜泣峠とニノ瀬ユリへ行く二つの道に分かれますが、今回は夜泣峠がある東海自然歩道を進みます。沢沿いの急な坂道を越え、雑木林のジグザグ道を登り詰めると、祠が祭られた峠に着きます。この峠は、幼少の惟喬親王がここで夜泣きしたという伝説に由来しています。 峠から稜線を北に進むと、明るく歩きやすい杉林がしばらく続き、やがてニノ瀬ユリの広い道と合流します。この出合付近は東側が開けており、比叡山や鞍馬の山々がよく見えます。樋ノ水峠への分岐から峠を経て、貴船山を往復します。二等三角点のある山頂からの展望はあまり良くありません。 分岐に戻り、貴船山の東斜面を進みます。地形が複雑で、いくつかの作業道が枝分かれするため、目印を見失わないように注意してください。花背峠方面の展望が開けた場所に来ると、滝谷峠は近いです。峠で右に曲がり、滝谷沿いの急な道を下ると、途中にいくつかの小さな滝が見られます。やがて林道に出て舗装道に合流します。最後に貴船神社奥宮にお参りしてから、貴船バス停へ向かいます。 -

瓢箪崩山

- 4時間10分

瓢箪崩山

- 4時間10分

岩倉から瓢箪崩山、江文峠を経て大原へ下るコースをご紹介します。花園町バス停から北へ住宅街を抜け、林道をしばらく進むと、右手にトトギ池という貯水池があります。登山道は、その斜め向かいから始まります。ササの斜面をジグザグに登って尾根に出ると、道は緩やかになります。植林地と雑木林が交互に現れます。 登山道の東側を流れる高野川との間に一本、平行して走る尾根があり、その尾根上にも踏み跡があります。その分岐点を過ぎると、すぐにお地蔵様が現れます。道は二手に分かれ、上へ行くと瓢箪崩山の山頂へ、左は山腹を巻いて寒谷峠へ直接抜ける道です。山頂は樹木に囲まれていて展望はききません。山頂から寒谷峠に下る途中には、小さな岩場があり急な場所があります。 寒谷峠は明るく、岩倉から大原井出町に抜ける道が交差しています。尾根の右斜面に付けられた道を進むと、やがて井出町に下る枝道や岩倉長谷町に下る別の枝道が現れます。2万5千分の1地形図の471m付近には大きな岩が二つあり、その岩の上からの展望は良好です。木々の間から金毘羅山を眺めつつ江文峠へ下ります。 江文峠は車道で寸断されており、古道の面影はほとんど残っていません。峠から東へ約30m進むと旧道の入口があり、薄暗い杉林の中を下ると江文神社の下に出ます。ここからは東海自然歩道の標識に従い、井出町を抜けて戸寺バス停を目指します。岩倉から瓢箪崩山、江文峠を経て大原へ下るコースをご紹介します。花園町バス停から北へ住宅街を抜け、林道をしばらく進むと、右手にトトギ池という貯水池があります。登山道は、その斜め向かいから始まります。ササの斜面をジグザグに登って尾根に出ると、道は緩やかになります。植林地と雑木林が交互に現れます。 登山道の東側を流れる高野川との間に一本、平行して走る尾根があり、その尾根上にも踏み跡があります。その分岐点を過ぎると、すぐにお地蔵様が現れます。道は二手に分かれ、上へ行くと瓢箪崩山の山頂へ、左は山腹を巻いて寒谷峠へ直接抜ける道です。山頂は樹木に囲まれていて展望はききません。山頂から寒谷峠に下る途中には、小さな岩場があり急な場所があります。 寒谷峠は明るく、岩倉から大原井出町に抜ける道が交差しています。尾根の右斜面に付けられた道を進むと、やがて井出町に下る枝道や岩倉長谷町に下る別の枝道が現れます。2万5千分の1地形図の471m付近には大きな岩が二つあり、その岩の上からの展望は良好です。木々の間から金毘羅山を眺めつつ江文峠へ下ります。 江文峠は車道で寸断されており、古道の面影はほとんど残っていません。峠から東へ約30m進むと旧道の入口があり、薄暗い杉林の中を下ると江文神社の下に出ます。ここからは東海自然歩道の標識に従い、井出町を抜けて戸寺バス停を目指します。 -

金毘羅山

- 5時間10分

金毘羅山

- 5時間10分

大原盆地の西側を囲む金毘羅山、翠黛山、焼杉山の大原三山を縦走するコースをご紹介します。戸寺バス停から東海自然歩道の標識に従い、高野川にかかる橋を渡って江文神社を目指します。大きな杉のある参道を登り、神社境内の左側から登山道に入ります。右手の林道はロックゲレンデに通じる道です。暗い杉林をジグザグに登り、尾根に出たら北へ進みます。 しばらく進むと琴平新宮社が現れます。神社の右側から石段を登って稜線に出て、左へ進みます。山頂には金毘羅権現社があり、その手前には琴平神社奥宮があります。また、縦走路から外れますが、南西の尾根を10分ほど進んだところに三角点があり、そこにも祠が祀られています。琴平神社奥宮からは比叡山や京都方面の展望が良好です。 縦走路の分岐まで戻り、雑木林の急斜面を下ります。コブをひとつ越えると、樹木に覆われた静かな翠黛山に到着します。寂光院へ直接下る道には行かず、寂光院と天ヶ岳をつなぐ寂光院道の峠へ下ります。峠からは杉林の尾根をそのまま北進し、焼杉山を目指します。山頂からは北のナッチョや天ヶ岳方面の展望が開けています。 岩が露出した急斜面を下ると、古知谷方面へ縦走する道と草生町へ延びる南尾根の道の分岐に出ます。右の草生町への道を下り、尾根は東から南へカーブして大原中学校西側の車道に出ます。ここから大原バス停までは徒歩5分で、歩道を東へ進みます。大原盆地の西側を囲む金毘羅山、翠黛山、焼杉山の大原三山を縦走するコースをご紹介します。戸寺バス停から東海自然歩道の標識に従い、高野川にかかる橋を渡って江文神社を目指します。大きな杉のある参道を登り、神社境内の左側から登山道に入ります。右手の林道はロックゲレンデに通じる道です。暗い杉林をジグザグに登り、尾根に出たら北へ進みます。 しばらく進むと琴平新宮社が現れます。神社の右側から石段を登って稜線に出て、左へ進みます。山頂には金毘羅権現社があり、その手前には琴平神社奥宮があります。また、縦走路から外れますが、南西の尾根を10分ほど進んだところに三角点があり、そこにも祠が祀られています。琴平神社奥宮からは比叡山や京都方面の展望が良好です。 縦走路の分岐まで戻り、雑木林の急斜面を下ります。コブをひとつ越えると、樹木に覆われた静かな翠黛山に到着します。寂光院へ直接下る道には行かず、寂光院と天ヶ岳をつなぐ寂光院道の峠へ下ります。峠からは杉林の尾根をそのまま北進し、焼杉山を目指します。山頂からは北のナッチョや天ヶ岳方面の展望が開けています。 岩が露出した急斜面を下ると、古知谷方面へ縦走する道と草生町へ延びる南尾根の道の分岐に出ます。右の草生町への道を下り、尾根は東から南へカーブして大原中学校西側の車道に出ます。ここから大原バス停までは徒歩5分で、歩道を東へ進みます。 -

廃村八丁

- 5時間5分

廃村八丁

- 5時間5分

八丁は豊富な木材の産地であったことから、その利権をめぐって弓削村と知井村との間でおよそ600年にわたり境界紛争が続いていました。明治時代に入り、ようやく両村の和解が成立し、以前から山番として暮らしていた5戸が定住しました。その後に設けられた分教場には、多いときで8人の児童が在籍していたといいます。しかし時代の流れに取り残され、昭和9年の豪雪を機に全戸が離村し、廃村となりました。 京都と若狭小浜を結ぶ、いわゆる「鯖街道」には多くのルートがありました。その一つが、京都上賀茂から八丁を越えて若狭小浜に至る雲ケ畑街道です。八丁はそのほぼ中間点に位置しており、今なお残る立派な屋敷跡や石垣、また近隣の集落に移築された風格ある家々を見ると、決して辺境の寒村ではなかったことがうかがえます。 登山は京都バスの菅原バス停で下車し、橋を渡ってホトケ谷に入ります。最後の民家を過ぎ、左手に堰堤を見ながら谷川を渡ると、谷はすぐに二手に分かれます。ここで道は左の尾根道と右の沢沿いの道に分かれますが、峠手前で合流するため、どちらを選んでも問題ありません。合流後、杉の植林地をひと登りするとダンノ峠に到着します。 ダンノ峠は杉の植林と自然林に覆われており、展望はありません。峠を越えると八丁川の源流にあたる、広々とした自然林の明るい谷に入ります。右手奥に同志社大学の山小屋を見送り、やがて道は分岐します。右は四郎五郎峠を越えて八丁に至り、刑部滝へは左のトラバース道を進みます。支尾根を越えると奈良谷に下り、このあたり一帯はシャクナゲの群落地となっており、花の季節には見事に咲き誇ります。 刑部滝を右に見ながら、近年の大雨で荒れた谷沿いを下っていくと四郎五郎谷に出合います。そのすぐ後に屋敷跡が見え、廃村・八丁に入ります。錆びたトタン小屋の右手がかつての土蔵跡で、白壁の土蔵は今では草に覆われ、わずかな盛土となっています。広場を過ぎ、川を渡るとお地蔵さまが迎えてくれます。そのすぐ先、右手に八幡宮の社跡へ続く石段があり、かつては子どもたちの遊び場でもあったのでしょう。 石段を上がったあとは、杉の植林地を進み、再び川を渡ります。番小屋跡や水田跡を右に見ながらソトバ峠を目指します。左手に墓地を過ぎ、川沿いに進むと左から流れるババ谷に出合うため、これに沿って登ります。 やがて杉林は自然林の明るい谷に変わり、傾斜が増してババ谷の水音が途絶えると林道に出合います。林道を横切り、斜面を登るとソトバ峠に到着します。峠からは南方向に、桟敷ヶ岳や城丹国境尾根の展望が広がります。峠からは自然林の中を下っていくと、右手にお地蔵さまを見かけます。さらに杉林を下り、東谷の流れを渡ると、そのあとは林道をたどって京北ふるさとバスの小塩バス停を目指します。 なお、小塩バス停の便数は少ないため、さらに約50分歩いて井戸バス停まで進むと、バスの便は増えます。いずれにしても、「京北ふるさとバス」を利用する際は、事前に時刻などの確認をおすすめします。八丁は豊富な木材の産地であったことから、その利権をめぐって弓削村と知井村との間でおよそ600年にわたり境界紛争が続いていました。明治時代に入り、ようやく両村の和解が成立し、以前から山番として暮らしていた5戸が定住しました。その後に設けられた分教場には、多いときで8人の児童が在籍していたといいます。しかし時代の流れに取り残され、昭和9年の豪雪を機に全戸が離村し、廃村となりました。 京都と若狭小浜を結ぶ、いわゆる「鯖街道」には多くのルートがありました。その一つが、京都上賀茂から八丁を越えて若狭小浜に至る雲ケ畑街道です。八丁はそのほぼ中間点に位置しており、今なお残る立派な屋敷跡や石垣、また近隣の集落に移築された風格ある家々を見ると、決して辺境の寒村ではなかったことがうかがえます。 登山は京都バスの菅原バス停で下車し、橋を渡ってホトケ谷に入ります。最後の民家を過ぎ、左手に堰堤を見ながら谷川を渡ると、谷はすぐに二手に分かれます。ここで道は左の尾根道と右の沢沿いの道に分かれますが、峠手前で合流するため、どちらを選んでも問題ありません。合流後、杉の植林地をひと登りするとダンノ峠に到着します。 ダンノ峠は杉の植林と自然林に覆われており、展望はありません。峠を越えると八丁川の源流にあたる、広々とした自然林の明るい谷に入ります。右手奥に同志社大学の山小屋を見送り、やがて道は分岐します。右は四郎五郎峠を越えて八丁に至り、刑部滝へは左のトラバース道を進みます。支尾根を越えると奈良谷に下り、このあたり一帯はシャクナゲの群落地となっており、花の季節には見事に咲き誇ります。 刑部滝を右に見ながら、近年の大雨で荒れた谷沿いを下っていくと四郎五郎谷に出合います。そのすぐ後に屋敷跡が見え、廃村・八丁に入ります。錆びたトタン小屋の右手がかつての土蔵跡で、白壁の土蔵は今では草に覆われ、わずかな盛土となっています。広場を過ぎ、川を渡るとお地蔵さまが迎えてくれます。そのすぐ先、右手に八幡宮の社跡へ続く石段があり、かつては子どもたちの遊び場でもあったのでしょう。 石段を上がったあとは、杉の植林地を進み、再び川を渡ります。番小屋跡や水田跡を右に見ながらソトバ峠を目指します。左手に墓地を過ぎ、川沿いに進むと左から流れるババ谷に出合うため、これに沿って登ります。 やがて杉林は自然林の明るい谷に変わり、傾斜が増してババ谷の水音が途絶えると林道に出合います。林道を横切り、斜面を登るとソトバ峠に到着します。峠からは南方向に、桟敷ヶ岳や城丹国境尾根の展望が広がります。峠からは自然林の中を下っていくと、右手にお地蔵さまを見かけます。さらに杉林を下り、東谷の流れを渡ると、そのあとは林道をたどって京北ふるさとバスの小塩バス停を目指します。 なお、小塩バス停の便数は少ないため、さらに約50分歩いて井戸バス停まで進むと、バスの便は増えます。いずれにしても、「京北ふるさとバス」を利用する際は、事前に時刻などの確認をおすすめします。 -

桟敷ヶ岳

- 5時間10分

桟敷ヶ岳

- 5時間10分

王位継承争いに敗れ、北山に隠棲した惟喬親王(844〜897年)が山頂付近に桟敷を作り、都を眺めて懐かしんだという伝説から、桟敷ヶ岳という名前が付けられたといわれています。 雲ケ畑岩屋橋バス停前の橋を渡り、林道を30分ほど登ると、岩屋不動の駐車場に着きます。ゴールデンウィークの頃には、この岩屋不動周辺でシャクナゲの花が見事に咲き誇ります。 駐車場脇から登山道に入り、沢沿いを登っていくと、六体地蔵のある薬師峠に出ます。ここはかつて、雲ヶ畑と大森を結ぶ生活道でありました。ここで右に曲がり、稜線に沿って北へ進みます。 岩茸山付近からは美しい自然林となり、広くゆるやかな尾根道が続く気持ちのよい区間になります。途中、登山道から少し離れた場所に、大きな岩がたくさんあるガレ場のような地形があります。「都ながめの岩」と昔から呼ばれている岩の正確な位置は不明ですが、この場所がその候補のひとつかもしれません。 送電線鉄塔付近は樹木が伐採され、ササ原が広がっており、東の花背峠方面や西の周山方面の展望が開けています。ここからは、巡視路をたどって下山するルートもあります。 ひとつ鞍部を越えて少し登ると、桟敷ヶ岳の山頂に着きます。山頂からは、北東に位置する石仏峠方面の展望が開けています。 杉林の中にある急な坂道を下っていくと、約45分で林道に出ます。そこからは祖父谷川沿いの林道をどんどん下っていけば、出発点である雲ケ畑岩屋橋バス停に戻ることができます。王位継承争いに敗れ、北山に隠棲した惟喬親王(844〜897年)が山頂付近に桟敷を作り、都を眺めて懐かしんだという伝説から、桟敷ヶ岳という名前が付けられたといわれています。 雲ケ畑岩屋橋バス停前の橋を渡り、林道を30分ほど登ると、岩屋不動の駐車場に着きます。ゴールデンウィークの頃には、この岩屋不動周辺でシャクナゲの花が見事に咲き誇ります。 駐車場脇から登山道に入り、沢沿いを登っていくと、六体地蔵のある薬師峠に出ます。ここはかつて、雲ヶ畑と大森を結ぶ生活道でありました。ここで右に曲がり、稜線に沿って北へ進みます。 岩茸山付近からは美しい自然林となり、広くゆるやかな尾根道が続く気持ちのよい区間になります。途中、登山道から少し離れた場所に、大きな岩がたくさんあるガレ場のような地形があります。「都ながめの岩」と昔から呼ばれている岩の正確な位置は不明ですが、この場所がその候補のひとつかもしれません。 送電線鉄塔付近は樹木が伐採され、ササ原が広がっており、東の花背峠方面や西の周山方面の展望が開けています。ここからは、巡視路をたどって下山するルートもあります。 ひとつ鞍部を越えて少し登ると、桟敷ヶ岳の山頂に着きます。山頂からは、北東に位置する石仏峠方面の展望が開けています。 杉林の中にある急な坂道を下っていくと、約45分で林道に出ます。そこからは祖父谷川沿いの林道をどんどん下っていけば、出発点である雲ケ畑岩屋橋バス停に戻ることができます。 -

魚谷山

- 5時間45分

魚谷山

- 5時間45分

三条大橋から鴨川の上流に目をやると、たおやかな北山の山並みが遠望できます。その山並みのまんなか付近に位置するのが魚谷山です。 雲ヶ畑の出合橋バス停から中津川沿いに林道を登っていくと、松尾谷への分岐があります。魚谷峠へと続く松尾谷を左に見送り、そのまま登っていくと、貴船山に続く滝谷峠と柳谷峠への分岐に差しかかります。この分岐のひとつ手前の沢が細ヶ谷で、ここにも登山道があります。細ヶ谷の道は、先述の分岐を左にとったアズキ坂経由の道といずれ合流するため、どちらを進んでも問題ありません。 道中では、森の中の岩に埋め込まれた今西錦司のレリーフを見ることができます。沢沿いにどんどん登っていくと、柳谷峠に到着します。クマザサと自然林に覆われた、広くて気持ちのよい場所です。 ここで左に曲がり、深いクマザサの中を登っていくと、森に囲まれて展望のない魚谷山の山頂に着きます。魚谷峠は林道が交差する地点で、かつての書物に記述されていたような峠の趣は、今ではあまり見られません。 林道を横切って登山道に入り、標高831メートルの稜線に沿って狼峠を目指します。狼峠へは魚谷の林道を利用すると早く着きますが、この稜線は自然林が多く、気持ちのよい歩行が楽しめる道です。 狼峠は杉林に囲まれた、平凡ながら静かな峠です。ここを左に曲がり、急な坂を下っていくと、桟敷ヶ岳との境界をなす祖父谷川に出ます。飛び石で沢を渡ると、林道に合流します。 この祖父谷林道をどんどん下っていくと、出発点である雲ケ畑岩屋橋バス停に到着します。三条大橋から鴨川の上流に目をやると、たおやかな北山の山並みが遠望できます。その山並みのまんなか付近に位置するのが魚谷山です。 雲ヶ畑の出合橋バス停から中津川沿いに林道を登っていくと、松尾谷への分岐があります。魚谷峠へと続く松尾谷を左に見送り、そのまま登っていくと、貴船山に続く滝谷峠と柳谷峠への分岐に差しかかります。この分岐のひとつ手前の沢が細ヶ谷で、ここにも登山道があります。細ヶ谷の道は、先述の分岐を左にとったアズキ坂経由の道といずれ合流するため、どちらを進んでも問題ありません。 道中では、森の中の岩に埋め込まれた今西錦司のレリーフを見ることができます。沢沿いにどんどん登っていくと、柳谷峠に到着します。クマザサと自然林に覆われた、広くて気持ちのよい場所です。 ここで左に曲がり、深いクマザサの中を登っていくと、森に囲まれて展望のない魚谷山の山頂に着きます。魚谷峠は林道が交差する地点で、かつての書物に記述されていたような峠の趣は、今ではあまり見られません。 林道を横切って登山道に入り、標高831メートルの稜線に沿って狼峠を目指します。狼峠へは魚谷の林道を利用すると早く着きますが、この稜線は自然林が多く、気持ちのよい歩行が楽しめる道です。 狼峠は杉林に囲まれた、平凡ながら静かな峠です。ここを左に曲がり、急な坂を下っていくと、桟敷ヶ岳との境界をなす祖父谷川に出ます。飛び石で沢を渡ると、林道に合流します。 この祖父谷林道をどんどん下っていくと、出発点である雲ケ畑岩屋橋バス停に到着します。 -

雲取山

- 5時間0分

雲取山

- 5時間0分

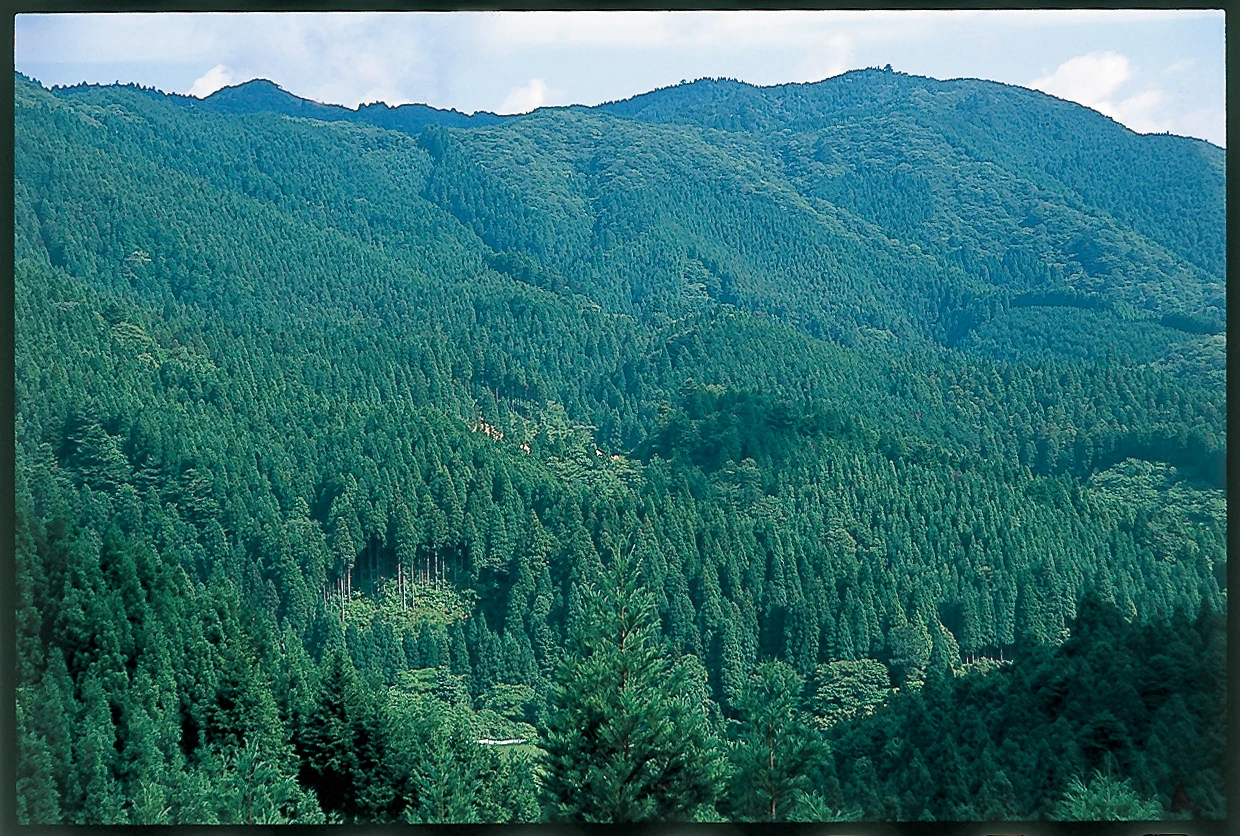

花背高原前バス停で下車し、橋を渡って旧小学校の横を通る林道を登っていきます。左手にススキの原が広がるスキー場跡を見ながら、沢沿いの登山道を進みます。次第に傾斜が増していき、やがて道は直角に右へ折れ、山腹を巻くようにして進んでいきます。 登りきったところが寺山峠で、ここからの展望はありません。杉やアスナロの林の中を下っていくと、一ノ谷の出合に出ます。ここからは、ゆるやかな谷を目印に注意しながら登っていくと、広く明るい雲取峠に到着します。この峠は「フカンド峠」とも呼ばれており、東側は展望が開けていて、北側にはリョウブの純林が広がっています。夏には白い花が咲き誇り、爽やかな風景を楽しめます。 峠から武路谷に下る道は一部荒れているため、通行には注意が必要です。雲取山へは、南西側に続く稜線の右側をたどっていきます。山腹を巻き終え、ふたつ目の小さなピークが雲取山山頂です。山頂は狭く、樹木に覆われているため展望はききません。 下山は南側の二ノ谷への道を取りますが、西側の三ノ谷への道も山頂から分かれているため、道を間違えないよう注意が必要です。二ノ谷への下りは急坂から始まり、その後は高巻きも交えた沢沿いの道が続きます。立命館大学ワンダーフォーゲル部の山小屋を過ぎると、沢の中を進むゆるやかな道となり、一ノ谷出合まで続いていきます。 出合からは、造林地を下流に向かって歩いていくと、すぐに三ノ谷の出合に到着し、ここで林道に合流します。勢竜天満宮や京見坂への林道を左にやり過ごすと、芹生(せりょう)の里に着きます。 ここから貴船バス停までは舗装された道になりますが、芹生峠まで続く杉の美林や、峠からの展望、そして貴船川の清らかな流れなど、北山の魅力を感じられる心地よい道が続きます。花背高原前バス停で下車し、橋を渡って旧小学校の横を通る林道を登っていきます。左手にススキの原が広がるスキー場跡を見ながら、沢沿いの登山道を進みます。次第に傾斜が増していき、やがて道は直角に右へ折れ、山腹を巻くようにして進んでいきます。 登りきったところが寺山峠で、ここからの展望はありません。杉やアスナロの林の中を下っていくと、一ノ谷の出合に出ます。ここからは、ゆるやかな谷を目印に注意しながら登っていくと、広く明るい雲取峠に到着します。この峠は「フカンド峠」とも呼ばれており、東側は展望が開けていて、北側にはリョウブの純林が広がっています。夏には白い花が咲き誇り、爽やかな風景を楽しめます。 峠から武路谷に下る道は一部荒れているため、通行には注意が必要です。雲取山へは、南西側に続く稜線の右側をたどっていきます。山腹を巻き終え、ふたつ目の小さなピークが雲取山山頂です。山頂は狭く、樹木に覆われているため展望はききません。 下山は南側の二ノ谷への道を取りますが、西側の三ノ谷への道も山頂から分かれているため、道を間違えないよう注意が必要です。二ノ谷への下りは急坂から始まり、その後は高巻きも交えた沢沿いの道が続きます。立命館大学ワンダーフォーゲル部の山小屋を過ぎると、沢の中を進むゆるやかな道となり、一ノ谷出合まで続いていきます。 出合からは、造林地を下流に向かって歩いていくと、すぐに三ノ谷の出合に到着し、ここで林道に合流します。勢竜天満宮や京見坂への林道を左にやり過ごすと、芹生(せりょう)の里に着きます。 ここから貴船バス停までは舗装された道になりますが、芹生峠まで続く杉の美林や、峠からの展望、そして貴船川の清らかな流れなど、北山の魅力を感じられる心地よい道が続きます。 -

桑谷山

- 5時間0分

桑谷山

- 5時間0分

桑谷山(くわだにやま)には、その南に位置する大悲山峰定寺(みねじょうじ)の経典が山頂に埋められたという伝説があり、「経塚山(きょうづかやま)」とも呼ばれています。登山道は関西電力の高圧線巡視路を利用しているため、よく整備されており歩きやすくなっています。 大悲山口バス停で下車し、峰定寺の方へ約1kmほど歩くと、左手に新しい家と橋が見えてきます。その橋を渡り、桑谷沿いの林道を30分ほど進むと、右手に登山口の標識があります。ここから登山を開始します。 登山道は急な尾根道ですが、標高600m付近では見事な芦生杉の群落を目にすることができます。やがて道は斜面を巻いて東側の尾根に移り、高圧線の鉄塔に出ます。このあたりからは片波山や雲取山、滝谷山など、花背周辺の山々が一望できます。 少し登ると別の鉄塔があり、さらに尾根道を進んでいくと桑谷山の東峰に到着します。桑谷山は東峰と西峰からなる双耳峰で、三等三角点のある西峰まで往復します。頂上稜線の北側は伐採されており、三国岳方面への眺望が開けています。稜線には大きなブナやミズナラの木が点在し、自然林の美しさを堪能できます。 東峰に戻ったら、久多峠へと続く尾根道を下ります。東峰のすぐ東側にある鉄塔の手前から、北に延びる尾根へ進みます。道は次第に急な下りとなり、やがて岩場や梯子が現れ、シャクナゲが多く見られるエリアに入ります。 鞍部まで下りたのち、再び登り返すと最後の鉄塔の横に出ます。さらに尾根を下っていくと、桑谷山の北東面をよく見渡せる地点に出ます。やがて久多峠に到着し、ここからは舗装道路を能見川沿いに下っていくと、能見口バス停に到着します。 このルートでは、静かな自然林と眺望のバランスが楽しめ、京都北山の魅力を存分に味わえる山行となります。桑谷山(くわだにやま)には、その南に位置する大悲山峰定寺(みねじょうじ)の経典が山頂に埋められたという伝説があり、「経塚山(きょうづかやま)」とも呼ばれています。登山道は関西電力の高圧線巡視路を利用しているため、よく整備されており歩きやすくなっています。 大悲山口バス停で下車し、峰定寺の方へ約1kmほど歩くと、左手に新しい家と橋が見えてきます。その橋を渡り、桑谷沿いの林道を30分ほど進むと、右手に登山口の標識があります。ここから登山を開始します。 登山道は急な尾根道ですが、標高600m付近では見事な芦生杉の群落を目にすることができます。やがて道は斜面を巻いて東側の尾根に移り、高圧線の鉄塔に出ます。このあたりからは片波山や雲取山、滝谷山など、花背周辺の山々が一望できます。 少し登ると別の鉄塔があり、さらに尾根道を進んでいくと桑谷山の東峰に到着します。桑谷山は東峰と西峰からなる双耳峰で、三等三角点のある西峰まで往復します。頂上稜線の北側は伐採されており、三国岳方面への眺望が開けています。稜線には大きなブナやミズナラの木が点在し、自然林の美しさを堪能できます。 東峰に戻ったら、久多峠へと続く尾根道を下ります。東峰のすぐ東側にある鉄塔の手前から、北に延びる尾根へ進みます。道は次第に急な下りとなり、やがて岩場や梯子が現れ、シャクナゲが多く見られるエリアに入ります。 鞍部まで下りたのち、再び登り返すと最後の鉄塔の横に出ます。さらに尾根を下っていくと、桑谷山の北東面をよく見渡せる地点に出ます。やがて久多峠に到着し、ここからは舗装道路を能見川沿いに下っていくと、能見口バス停に到着します。 このルートでは、静かな自然林と眺望のバランスが楽しめ、京都北山の魅力を存分に味わえる山行となります。 -

峰床山・八丁平

- 6時間20分

峰床山・八丁平

- 6時間20分

八丁平は、関西では珍しい高層湿原であり、その背後にそびえる峰床山(みねとこやま)とあわせて、一帯は「京都市山村都市交流の森」として整備が進められています。 登山は、葛川中村バス停からスタートします。江賀谷沿いの林道に入り、終点の二俣まで歩きます。そこから木橋を渡って右俣に入ります。沢沿いの道は滑りやすいため、足元に注意しながら進みましょう。途中、道が二手に分かれますが、左側は廃道なので正面の道を進みます。やがて巨岩が現れ、その手前から左手の山腹に取り付くと、登り詰めたところが中村乗越です。 中村乗越からは、広く刈り開かれた道を下っていくと、八丁平の周回路に降り立ちます。この周回路を反時計回りに半周し、クラガリ谷口へ向かいます。クラガリ谷では、サワグルミ林の中を進んでいき、やがて鞍部に到達します。ここから北方向へ稜線をたどると、小さな広場となっている峰床山の山頂に着きます。山頂からは、東から南方面にかけて素晴らしい展望が広がっています。 下山は、東側の広葉樹の尾根を下っていき、オグロ坂峠にある祠の前に出ます。オグロ坂峠は、かつて京都と小浜を結んだ最短の交易路「鞍馬街道」のほぼ中間地点にあたります。ここから八丁平側には、昔の六尺道の名残も見ることができます。 峠の北面で、東の鎌倉山方面に分かれる道がありますが、今回はオグロ坂をそのまま下ります。途中には、トチ、イヌブナ、ミズナラ、アスナロなどの大木が立ち並び、美しい自然林の中を歩くことができます。やがて杉の造林地に入り、そこからひと息で林道に下り立ちます。 最後はオグロ谷沿いの林道を下り、久多の里自然環境活用センター前の橋を渡ります。そして久多川沿いの舗装道路を歩いていくと、梅ノ木バス停に到着します。 なお、車で入山される場合は、江賀谷林道には車で入ることができますが、オグロ坂側にはゲートがあるため、通行はできませんのでご注意ください。 このルートは、高層湿原、原生林、展望、歴史道と、京都北山の魅力がぎゅっと詰まった、充実の山歩きが楽しめます。八丁平は、関西では珍しい高層湿原であり、その背後にそびえる峰床山(みねとこやま)とあわせて、一帯は「京都市山村都市交流の森」として整備が進められています。 登山は、葛川中村バス停からスタートします。江賀谷沿いの林道に入り、終点の二俣まで歩きます。そこから木橋を渡って右俣に入ります。沢沿いの道は滑りやすいため、足元に注意しながら進みましょう。途中、道が二手に分かれますが、左側は廃道なので正面の道を進みます。やがて巨岩が現れ、その手前から左手の山腹に取り付くと、登り詰めたところが中村乗越です。 中村乗越からは、広く刈り開かれた道を下っていくと、八丁平の周回路に降り立ちます。この周回路を反時計回りに半周し、クラガリ谷口へ向かいます。クラガリ谷では、サワグルミ林の中を進んでいき、やがて鞍部に到達します。ここから北方向へ稜線をたどると、小さな広場となっている峰床山の山頂に着きます。山頂からは、東から南方面にかけて素晴らしい展望が広がっています。 下山は、東側の広葉樹の尾根を下っていき、オグロ坂峠にある祠の前に出ます。オグロ坂峠は、かつて京都と小浜を結んだ最短の交易路「鞍馬街道」のほぼ中間地点にあたります。ここから八丁平側には、昔の六尺道の名残も見ることができます。 峠の北面で、東の鎌倉山方面に分かれる道がありますが、今回はオグロ坂をそのまま下ります。途中には、トチ、イヌブナ、ミズナラ、アスナロなどの大木が立ち並び、美しい自然林の中を歩くことができます。やがて杉の造林地に入り、そこからひと息で林道に下り立ちます。 最後はオグロ谷沿いの林道を下り、久多の里自然環境活用センター前の橋を渡ります。そして久多川沿いの舗装道路を歩いていくと、梅ノ木バス停に到着します。 なお、車で入山される場合は、江賀谷林道には車で入ることができますが、オグロ坂側にはゲートがあるため、通行はできませんのでご注意ください。 このルートは、高層湿原、原生林、展望、歴史道と、京都北山の魅力がぎゅっと詰まった、充実の山歩きが楽しめます。 -

天ヶ岳

- 5時間25分

天ヶ岳

- 5時間25分

大原・小出石からシャクナゲ尾根を登り、鞍馬へと至る尾根を下るコースをご紹介します。 出発は小出石バス停です。ここから国道477号を百井方面へ向かって約20分歩くと、左手に流れる高谷川に架かる橋が見えてきます。その橋を渡ると林道が延びており、50メートルほど進んだところに登山道の標識があります。 登山道は杉林の急登から始まりますが、やがて傾斜が緩やかになり、尾根道に入ります。標高が上がるにつれてシャクナゲが増えていき、とくに高圧線鉄塔の前後では群生が見られます。ゴールデンウィークの時期には、華やかな花々が尾根を彩り、見事な景観が楽しめます。 尾根道を登っていくと、やがて百井峠と寂光院を結ぶ「寂光院道」に合流します。ここで右に曲がり、岩が多く雑木林の続く道を辿って天ヶ岳を目指します。山頂付近は地形が複雑で、いくつか枝道もあるため、道に迷わないように注意が必要です。 天ヶ岳の山頂はササと杉林に囲まれており、展望はありません。しかし、南西に続く尾根を下っていくと、大きなアカマツが混じる雑木林に入り、歩いていてとても気持ちの良い道が続きます。途中の三又岳からは、鞍馬山や貴船山の展望を楽しむことができます。 やがて杉林に入ると、静原へ下る水谷との分岐に差し掛かります。ここでは右へ曲がり、さらに進んで標高524.8メートルの三角点では左へ曲がります。このあたりの尾根はクランク状に曲がっているので、ルートを見失わないように気をつけてください。 経塚を過ぎてどんどん下っていくと、薬王坂に出ます。ここには古い石段が残っており、かつての峠道の風情を感じることができます。薬王坂は、鞍馬と静原を結ぶだけでなく、かつて敦賀街道と鞍馬街道を横に繋いでいた重要な道でもありました。鞍馬寺と比叡山延暦寺の僧たちが行き来した歴史あるルートでもあります。 最後に、旧街道の雰囲気を残す鞍馬の家並みを通り抜け、叡山電鉄の鞍馬駅へと下ります。 このコースは、春の花、初夏の緑、秋の紅葉と、四季折々の自然を楽しむことができる魅力的なルートです。ゆっくりと歴史と自然を感じながら、北山の尾根歩きを満喫してみてください。大原・小出石からシャクナゲ尾根を登り、鞍馬へと至る尾根を下るコースをご紹介します。 出発は小出石バス停です。ここから国道477号を百井方面へ向かって約20分歩くと、左手に流れる高谷川に架かる橋が見えてきます。その橋を渡ると林道が延びており、50メートルほど進んだところに登山道の標識があります。 登山道は杉林の急登から始まりますが、やがて傾斜が緩やかになり、尾根道に入ります。標高が上がるにつれてシャクナゲが増えていき、とくに高圧線鉄塔の前後では群生が見られます。ゴールデンウィークの時期には、華やかな花々が尾根を彩り、見事な景観が楽しめます。 尾根道を登っていくと、やがて百井峠と寂光院を結ぶ「寂光院道」に合流します。ここで右に曲がり、岩が多く雑木林の続く道を辿って天ヶ岳を目指します。山頂付近は地形が複雑で、いくつか枝道もあるため、道に迷わないように注意が必要です。 天ヶ岳の山頂はササと杉林に囲まれており、展望はありません。しかし、南西に続く尾根を下っていくと、大きなアカマツが混じる雑木林に入り、歩いていてとても気持ちの良い道が続きます。途中の三又岳からは、鞍馬山や貴船山の展望を楽しむことができます。 やがて杉林に入ると、静原へ下る水谷との分岐に差し掛かります。ここでは右へ曲がり、さらに進んで標高524.8メートルの三角点では左へ曲がります。このあたりの尾根はクランク状に曲がっているので、ルートを見失わないように気をつけてください。 経塚を過ぎてどんどん下っていくと、薬王坂に出ます。ここには古い石段が残っており、かつての峠道の風情を感じることができます。薬王坂は、鞍馬と静原を結ぶだけでなく、かつて敦賀街道と鞍馬街道を横に繋いでいた重要な道でもありました。鞍馬寺と比叡山延暦寺の僧たちが行き来した歴史あるルートでもあります。 最後に、旧街道の雰囲気を残す鞍馬の家並みを通り抜け、叡山電鉄の鞍馬駅へと下ります。 このコースは、春の花、初夏の緑、秋の紅葉と、四季折々の自然を楽しむことができる魅力的なルートです。ゆっくりと歴史と自然を感じながら、北山の尾根歩きを満喫してみてください。 -

天ヶ森(ナッチョ)

- 4時間10分

天ヶ森(ナッチョ)

- 4時間10分

天ヶ森は大原の北に位置する展望の良い山です。百井分れバス停から国道477号を通って百井峠を目指します。国道とはいっても、林道のような道です。峠の手前には地蔵堂があり、百井峠にも古い地蔵があります。 京都市青少年村キャンプ場の跡を左手に見ながら、隠れ里の趣がある百井の集落に入ります。三叉路では大原方面へは行かず、そのまま進みます。小学校跡を30メートルほど過ぎたあたりに登山道の標識があります。 百井川に架かる橋を渡って川沿いに左の畦道を進み、杉林を抜けると、前ヶ畑峠から来る林道に合流します。林道を東へ進むと、2度の分岐があり、道標に従います。途中、686メートルの峠越えの山道(目印がたくさん付いています)が枝分かれしていますが、林道をそのまま進みます。 やがて、つづら折りとなる林道を登ったところに登山道の道標があります。雑木林の中の登山道をしばらく進むと、小出石に下る道の分岐があり、シカ除けの柵をくぐると、展望の開けた造林地に出ます。比叡山から途中越に続く山々や琵琶湖がよく見渡せます。すぐそばの山頂よりも、ここからの展望のほうが優れています。 小出石への分岐に戻り、シカ除けの柵を二度ほどくぐり抜けて、三谷へ下る作業道との分岐に出ます。よく手入れされた杉林に囲まれた広場になっており、休憩するのに良い場所です。 やがて、雑木林のなだらかな稜線から南の尾根に道が折れると、急な下り坂となります。最後は小出石バス停まで国道を歩いて戻ります。天ヶ森は大原の北に位置する展望の良い山です。百井分れバス停から国道477号を通って百井峠を目指します。国道とはいっても、林道のような道です。峠の手前には地蔵堂があり、百井峠にも古い地蔵があります。 京都市青少年村キャンプ場の跡を左手に見ながら、隠れ里の趣がある百井の集落に入ります。三叉路では大原方面へは行かず、そのまま進みます。小学校跡を30メートルほど過ぎたあたりに登山道の標識があります。 百井川に架かる橋を渡って川沿いに左の畦道を進み、杉林を抜けると、前ヶ畑峠から来る林道に合流します。林道を東へ進むと、2度の分岐があり、道標に従います。途中、686メートルの峠越えの山道(目印がたくさん付いています)が枝分かれしていますが、林道をそのまま進みます。 やがて、つづら折りとなる林道を登ったところに登山道の道標があります。雑木林の中の登山道をしばらく進むと、小出石に下る道の分岐があり、シカ除けの柵をくぐると、展望の開けた造林地に出ます。比叡山から途中越に続く山々や琵琶湖がよく見渡せます。すぐそばの山頂よりも、ここからの展望のほうが優れています。 小出石への分岐に戻り、シカ除けの柵を二度ほどくぐり抜けて、三谷へ下る作業道との分岐に出ます。よく手入れされた杉林に囲まれた広場になっており、休憩するのに良い場所です。 やがて、雑木林のなだらかな稜線から南の尾根に道が折れると、急な下り坂となります。最後は小出石バス停まで国道を歩いて戻ります。 -

百里ヶ岳

- 6時間40分

百里ヶ岳

- 6時間40分

百里四方見渡せることから百里ヶ岳と名付けられた。展望と山頂一帯のブナ林は見事。小入谷バス停から進み針畑川にかかる橋を渡り、標識に従って畑の脇から山道を登る。マイカー利用の人は、駐車スペースがある小入谷越まで、車道を通って車で行ける。小入谷越が百里新道の登山口となる。広葉樹の明るい森が続く、ほどよい勾配の気持ちよい尾根道だ。シチグレ峠の200mほど手前には展望が開けるところがあり、天気が良けれ南谷を挟んで百里ヶ岳がそびえる姿が望める。シチグレ峠で一旦下った後は登りが続く。県境尾根に出たら右に曲がる。左に行けば、鞍馬街道の根来坂峠へ至る。しばらく杉林が続くが、ブナ林の急登を登りきると山頂だ。山頂からは、若狭湾や奥琵琶湖の展望が良い。数年前まで木が生え混んで見渡せなかったが、地元山岳会の努力により元の展望が得られるようになった。下山は県境尾根を北進し、木地山峠を目指す。ブナの純林からミズナラやカエデの広葉樹、そして杉の植林地に入る。やがて、お地蔵様が祭られている木地山峠に着く。昔はこの峠を越えて、若狭側の上根来と朽木側の木地山の往来があった。峠からは右手の大谷に踏み跡を注意してたどる。沢を何度か渡り、やがて林道に合流。木地山の集落には、木地山バス停がある。百里四方見渡せることから百里ヶ岳と名付けられた。展望と山頂一帯のブナ林は見事。小入谷バス停から進み針畑川にかかる橋を渡り、標識に従って畑の脇から山道を登る。マイカー利用の人は、駐車スペースがある小入谷越まで、車道を通って車で行ける。小入谷越が百里新道の登山口となる。広葉樹の明るい森が続く、ほどよい勾配の気持ちよい尾根道だ。シチグレ峠の200mほど手前には展望が開けるところがあり、天気が良けれ南谷を挟んで百里ヶ岳がそびえる姿が望める。シチグレ峠で一旦下った後は登りが続く。県境尾根に出たら右に曲がる。左に行けば、鞍馬街道の根来坂峠へ至る。しばらく杉林が続くが、ブナ林の急登を登りきると山頂だ。山頂からは、若狭湾や奥琵琶湖の展望が良い。数年前まで木が生え混んで見渡せなかったが、地元山岳会の努力により元の展望が得られるようになった。下山は県境尾根を北進し、木地山峠を目指す。ブナの純林からミズナラやカエデの広葉樹、そして杉の植林地に入る。やがて、お地蔵様が祭られている木地山峠に着く。昔はこの峠を越えて、若狭側の上根来と朽木側の木地山の往来があった。峠からは右手の大谷に踏み跡を注意してたどる。沢を何度か渡り、やがて林道に合流。木地山の集落には、木地山バス停がある。 -

経ヶ岳から三国岳へ

- 6時間40分

経ヶ岳から三国岳へ

- 6時間40分

昔の峠道、丹波越を通って経ヶ岳に登り、近江、山城、丹波国境に位置する三国岳へ縦走するコースを紹介する。針畑川の桑原橋バス停より橋を渡り、お堂の裏手の桧林から登山道が始まる。まっすぐに付けられた尾根道をどんどん登って行くと、稜線手前で道が右手の小沢に吸収されるところがある。ここが丹波越の茶屋跡といわれている。丹波越は近江の桑原と丹波の久多を繋ぐ山越えの道であるが、久多側はどこを道が通っていたのか不明であるということだ。稜線に出てから50分ほどで経ヶ岳山頂に着く。風化した経塚が、杉の木の下にひっそりと納められている。稜線を戻り、縦走路を三国岳へと向かう。三叉路で左に道を取ると、約10分で縦走路から外れたところに位置する三国岳山頂だ。山頂からは東側のみ展望がきく。ブナの大木まで戻り、岩谷峠をめざす。ここより針畑側へ下る尾根道もある。自然林に被われた稜線をしばらく行くと岩場があり、百里ヶ岳方面の展望が良いところがある。かつて古屋の人々が生活道として使っていた岩谷峠。そこより少し古屋側に下ったところには、石塔が立っている。シャクナゲが多い尾根道から沢に下り、保谷沿いの林道に合流して40分ほどで古屋郵便局前バス停に出る。昔の峠道、丹波越を通って経ヶ岳に登り、近江、山城、丹波国境に位置する三国岳へ縦走するコースを紹介する。針畑川の桑原橋バス停より橋を渡り、お堂の裏手の桧林から登山道が始まる。まっすぐに付けられた尾根道をどんどん登って行くと、稜線手前で道が右手の小沢に吸収されるところがある。ここが丹波越の茶屋跡といわれている。丹波越は近江の桑原と丹波の久多を繋ぐ山越えの道であるが、久多側はどこを道が通っていたのか不明であるということだ。稜線に出てから50分ほどで経ヶ岳山頂に着く。風化した経塚が、杉の木の下にひっそりと納められている。稜線を戻り、縦走路を三国岳へと向かう。三叉路で左に道を取ると、約10分で縦走路から外れたところに位置する三国岳山頂だ。山頂からは東側のみ展望がきく。ブナの大木まで戻り、岩谷峠をめざす。ここより針畑側へ下る尾根道もある。自然林に被われた稜線をしばらく行くと岩場があり、百里ヶ岳方面の展望が良いところがある。かつて古屋の人々が生活道として使っていた岩谷峠。そこより少し古屋側に下ったところには、石塔が立っている。シャクナゲが多い尾根道から沢に下り、保谷沿いの林道に合流して40分ほどで古屋郵便局前バス停に出る。 -

八ヶ峰

- 4時間30分

八ヶ峰

- 4時間30分

八ヶ峰は、山頂より八つの国(能登、越前、近江、丹波、丹後、山城、若狭、加賀)が見渡せる展望の良さからその名が付いた。福井側の染ヶ谷から登り若丹国境尾根を縦走するコースを紹介する。登山口の八ヶ峰家族旅行村までバスの便がないので、マイカーかタクシーを使う。 木工実習館左横の林道の終点から登山道が始まる。杉林の尾根道は、やがて自然林となる。途中、林道を横断する箇所がある。登山口より50分ぐらいで、作業小屋やベンチがあるところに出る。このあたりより尾根はゆるやかになる。国境稜線に出てからは西に進路を取る。ひとつピークを越えて約30分で山頂に達する。山頂からの展望は素晴らしく、若狭湾や青葉山が良く見える。国境稜線を引き返して五波峠まで縦走する。ここは森林浴の森日本百選に選定されている森でブナ、カエデ、ミズナラなどの落葉広葉樹が美しい。ゆるやかな6つのピークを越えて峠を目指す。五波峠は昔の若狭街道のひとつである雲ヶ畑街道だが、今ではおおい町と南丹市美山町を結ぶ車道「遊車道ビレッジライン」が通っている。峠付近は広く駐車スペースがあるので、複数で登山に来た場合は車をここに回しておけば便利だ。徒歩の場合、旅行村あるいは南丹市美山町田歌まで、どちらも約6km、1時間半の車道歩きとなる。八ヶ峰は、山頂より八つの国(能登、越前、近江、丹波、丹後、山城、若狭、加賀)が見渡せる展望の良さからその名が付いた。福井側の染ヶ谷から登り若丹国境尾根を縦走するコースを紹介する。登山口の八ヶ峰家族旅行村までバスの便がないので、マイカーかタクシーを使う。 木工実習館左横の林道の終点から登山道が始まる。杉林の尾根道は、やがて自然林となる。途中、林道を横断する箇所がある。登山口より50分ぐらいで、作業小屋やベンチがあるところに出る。このあたりより尾根はゆるやかになる。国境稜線に出てからは西に進路を取る。ひとつピークを越えて約30分で山頂に達する。山頂からの展望は素晴らしく、若狭湾や青葉山が良く見える。国境稜線を引き返して五波峠まで縦走する。ここは森林浴の森日本百選に選定されている森でブナ、カエデ、ミズナラなどの落葉広葉樹が美しい。ゆるやかな6つのピークを越えて峠を目指す。五波峠は昔の若狭街道のひとつである雲ヶ畑街道だが、今ではおおい町と南丹市美山町を結ぶ車道「遊車道ビレッジライン」が通っている。峠付近は広く駐車スペースがあるので、複数で登山に来た場合は車をここに回しておけば便利だ。徒歩の場合、旅行村あるいは南丹市美山町田歌まで、どちらも約6km、1時間半の車道歩きとなる。 -

京阪私市駅から生駒山へ

- 日帰り

- 5時間50分

- 19.5km

京阪私市駅から生駒山へ

- 日帰り

- 5時間50分

- 19.5km

京阪私市駅最寄りの、私市水辺プラザから遊歩道を歩きます。星の里いわふねを川沿いに通過し、徐々に自然を感じながら歩みを進めると、府民の森ほしだの木道に入ります。ほどなくトイレや案内所のあるピトンの小屋と、右手には「なみはや国体」の公式競技場として使用された、高さ16.5mの大きなクライミングウォールが出現します。体験用ウォールもあるので、時間に余裕があれば試してみましょう。 道なりに坂道を登ると、前方に「星のブランコ」という吊橋が見えてきます。鳥のさえずりや立夏の風、鮮やかに山を彩る紅葉など、季節ごとに移りゆく風景に心を奪われることでしょう。 やまびこ広場に入り、管理道を南へ進むと、眼下にはまぶしく光る御影石が並ぶ飯盛霊園が広がります。墓地内の脇を通過して国道163号へ。下田原西交差点で信号を渡り、国道を離れ住宅地へ入り、進むこと約5分、戎公園バス停前の小さな橋を渡って川沿いを道なりに進み、ビオトープ原田の里山ゲートを潜ると、再び山道が始まります。堂尾池沿いにしばらく進むと自動車道に出ます。歩道を北西へ3分ほど進んだところにある信号のない横断歩道を渡ります。ここは見落としやすいうえ、比較的交通量が多いので、注意して横断してください。 ここから府民の森むろいけ園地に入ります。自然林に囲まれた遊歩道が張り巡らされ、目的に応じたルートが楽しめます。この園地を西に抜ければ飯盛山経由でJR四条畷駅へ、野崎観音経由でJR野崎駅へ行くことも可能です。どちらも園地から約1時間です。 むろいけ園地を後にして、細い山道を抜けると阪奈道路に出ます。歩道橋を渡り、田園を眺めながら道路を進むと再び山道へ入ります。ゴルフ場の脇を通りすぎて、燈籠ゲート(石の灯籠)から府民の森くさか園地に入ります。歩きやすい管理道を登るとくさかコース合流点で南側からくさかハイキングコースと合流します。ここから近鉄石切駅まで約50分で下山可能です。このコースは、春先になると白くて愛らしいこぶしの花がハイカーを出迎えてくれます。 管理道をさらに進むと、府民の森ぬかた園地に入ります。興法寺との分岐が辻子谷コースとの出合です。この園には関西屈指のあじさい園があり、6月中頃から幻の紫陽花や七段花などが見頃を迎えます。ぜひカメラを持って訪れてください。あじさいプロムナード最上位の通路から生駒縦走歩道を外れ、あじさい新道経由で山頂へ向かいます。摂河泉コースと合流後、信貴生駒スカイラインのトンネルを潜り急登を上り詰めれば、電波塔とその向こうに生駒山頂遊園地が現れます。生駒山山頂の三角点はミニSLの敷地内にあります。京阪私市駅最寄りの、私市水辺プラザから遊歩道を歩きます。星の里いわふねを川沿いに通過し、徐々に自然を感じながら歩みを進めると、府民の森ほしだの木道に入ります。ほどなくトイレや案内所のあるピトンの小屋と、右手には「なみはや国体」の公式競技場として使用された、高さ16.5mの大きなクライミングウォールが出現します。体験用ウォールもあるので、時間に余裕があれば試してみましょう。 道なりに坂道を登ると、前方に「星のブランコ」という吊橋が見えてきます。鳥のさえずりや立夏の風、鮮やかに山を彩る紅葉など、季節ごとに移りゆく風景に心を奪われることでしょう。 やまびこ広場に入り、管理道を南へ進むと、眼下にはまぶしく光る御影石が並ぶ飯盛霊園が広がります。墓地内の脇を通過して国道163号へ。下田原西交差点で信号を渡り、国道を離れ住宅地へ入り、進むこと約5分、戎公園バス停前の小さな橋を渡って川沿いを道なりに進み、ビオトープ原田の里山ゲートを潜ると、再び山道が始まります。堂尾池沿いにしばらく進むと自動車道に出ます。歩道を北西へ3分ほど進んだところにある信号のない横断歩道を渡ります。ここは見落としやすいうえ、比較的交通量が多いので、注意して横断してください。 ここから府民の森むろいけ園地に入ります。自然林に囲まれた遊歩道が張り巡らされ、目的に応じたルートが楽しめます。この園地を西に抜ければ飯盛山経由でJR四条畷駅へ、野崎観音経由でJR野崎駅へ行くことも可能です。どちらも園地から約1時間です。 むろいけ園地を後にして、細い山道を抜けると阪奈道路に出ます。歩道橋を渡り、田園を眺めながら道路を進むと再び山道へ入ります。ゴルフ場の脇を通りすぎて、燈籠ゲート(石の灯籠)から府民の森くさか園地に入ります。歩きやすい管理道を登るとくさかコース合流点で南側からくさかハイキングコースと合流します。ここから近鉄石切駅まで約50分で下山可能です。このコースは、春先になると白くて愛らしいこぶしの花がハイカーを出迎えてくれます。 管理道をさらに進むと、府民の森ぬかた園地に入ります。興法寺との分岐が辻子谷コースとの出合です。この園には関西屈指のあじさい園があり、6月中頃から幻の紫陽花や七段花などが見頃を迎えます。ぜひカメラを持って訪れてください。あじさいプロムナード最上位の通路から生駒縦走歩道を外れ、あじさい新道経由で山頂へ向かいます。摂河泉コースと合流後、信貴生駒スカイラインのトンネルを潜り急登を上り詰めれば、電波塔とその向こうに生駒山頂遊園地が現れます。生駒山山頂の三角点はミニSLの敷地内にあります。 -

生駒山から暗峠へ

- 日帰り

- 0時間45分

- 2.3km

生駒山から暗峠へ

- 日帰り

- 0時間45分

- 2.3km

電波塔のある南口から生駒山上遊園地を抜け、右側の摂河泉コース入口へ進みましょう。急な階段に注意してあじさい新道との分岐を見送り、ほどなく生駒縦走歩道と合流します。やや薄暗い別石十三仏前をフェンス沿いに進み、ぬかた園地の木のゲート脇を通り抜けます。そこから500mほどでコンクリートに○模様が書かれた国道308号と合流します。 国道とは思えないほどの急勾配ながら、暗峠の最高地は大阪府と奈良県の県境であり、峠付近の美しくも威厳がある石畳からは、ここが古来からどの時代も変わらず極めて重要な峠であることを感じずにはいられません。ちなみに、この峠から北向きにも山道があり、急登を詰めると奈良と大阪の市街地が一望できる絶景のパノラマ駐車場に出合います。電波塔のある南口から生駒山上遊園地を抜け、右側の摂河泉コース入口へ進みましょう。急な階段に注意してあじさい新道との分岐を見送り、ほどなく生駒縦走歩道と合流します。やや薄暗い別石十三仏前をフェンス沿いに進み、ぬかた園地の木のゲート脇を通り抜けます。そこから500mほどでコンクリートに○模様が書かれた国道308号と合流します。 国道とは思えないほどの急勾配ながら、暗峠の最高地は大阪府と奈良県の県境であり、峠付近の美しくも威厳がある石畳からは、ここが古来からどの時代も変わらず極めて重要な峠であることを感じずにはいられません。ちなみに、この峠から北向きにも山道があり、急登を詰めると奈良と大阪の市街地が一望できる絶景のパノラマ駐車場に出合います。 -

暗峠から高安山を経て信貴山へ

- 日帰り

- 4時間10分

- 12.4km

暗峠から高安山を経て信貴山へ

- 日帰り

- 4時間10分

- 12.4km

暗峠から南へ向かい、府民の森なるかわ園地へ入ります。坂道を登って視界が開けると、ぼくらの広場です。大阪平野を一望でき、近くには森のレストハウスやトイレがあります。再び生駒縦走歩道へ入ると、ほどなく鳴川峠です。信貴生駒スカイラインに並走して階段を進みます。ここから小刻みにアップダウンが続きます。 急坂を登り切ると、鐘の鳴る展望台に出ます。右の階段を下り、分岐をさらに右に進みます。赤い高架橋を渡り、スカイライン沿いに進めば、左手側のこんもりとした最高点に十三塚の石標が確認できます。ほどなく十三峠でみずのみコースとの出合です。スカイラインの下をくぐり、近鉄高安山駅へ向かう道中の右手側に、高安山山頂登り口があります。高安山霊園脇を通り、恩智峠を経て信貴山のどか村に到着します。一般道から外周を回り、開運橋を渡れば信貴山朝護孫子寺です。山城跡のある山頂を目指すもよし、ご本堂へお参りして戒壇巡りで心願成就するのもよいでしょう。暗峠から南へ向かい、府民の森なるかわ園地へ入ります。坂道を登って視界が開けると、ぼくらの広場です。大阪平野を一望でき、近くには森のレストハウスやトイレがあります。再び生駒縦走歩道へ入ると、ほどなく鳴川峠です。信貴生駒スカイラインに並走して階段を進みます。ここから小刻みにアップダウンが続きます。 急坂を登り切ると、鐘の鳴る展望台に出ます。右の階段を下り、分岐をさらに右に進みます。赤い高架橋を渡り、スカイライン沿いに進めば、左手側のこんもりとした最高点に十三塚の石標が確認できます。ほどなく十三峠でみずのみコースとの出合です。スカイラインの下をくぐり、近鉄高安山駅へ向かう道中の右手側に、高安山山頂登り口があります。高安山霊園脇を通り、恩智峠を経て信貴山のどか村に到着します。一般道から外周を回り、開運橋を渡れば信貴山朝護孫子寺です。山城跡のある山頂を目指すもよし、ご本堂へお参りして戒壇巡りで心願成就するのもよいでしょう。