日本全国の登山コースガイド

検索条件を入力

検索結果1117件中

921-940件

-

北比良峠から武奈ヶ岳周遊

- 日帰り

- 4時間35分

北比良峠から武奈ヶ岳周遊

- 日帰り

- 4時間35分

北比良峠から武奈ヶ岳を登った後、ワサビ峠、中峠、金糞峠を経て八雲ヶ原に至る周回コースです。武奈ヶ岳の頂上や西南稜からの遠望、途中のブナ林や深谷の雰囲気を味わうことができるでしょう。 北比良峠から八雲ヶ原へは、西に下るか北に進んで比良ロッジ跡を回り込んで下ります。ただし、ロッジ跡への連絡道は途中で大きく陥没しており通行には注意が必要です。連絡道の東斜面には天巧磨崖仏があり、余裕があればぜひ見ておくとよいでしょう。往復で約15分です。この付近一帯はかつてロープウェイの山上駅やスキー場がありましたが、今は年々変貌しつつある様子を目の当たりにできます。八雲ヶ原ではゆっくりと湿原を散策したいところです。季節の湿地植物や池の生物を観察できるでしょう。 その後、ゲレンデ跡を通り、武奈ヶ岳の登りに入ります。武奈ヶ岳へはイブルキノコバを経て頂上へ向かいます。ここ数年の大雨で道が荒れ、崩落箇所も数箇所ありますので十分気をつけてください。 頂上からは西南稜をワサビ峠まで下ります。下りの坂からは京都北山方面や比良南部の展望が望めますが、岩場やザレ場があるため注意して下りましょう。ワサビ峠の下りは急ですが、そこから中峠、そして金糞峠までは落ち着いた雰囲気の道が続きます。金糞峠からは奥ノ深谷源流の渓流美を楽しみながら八雲ヶ原に戻るか、稜線沿いを北比良峠に歩くルートもおすすめです。北比良峠から武奈ヶ岳を登った後、ワサビ峠、中峠、金糞峠を経て八雲ヶ原に至る周回コースです。武奈ヶ岳の頂上や西南稜からの遠望、途中のブナ林や深谷の雰囲気を味わうことができるでしょう。 北比良峠から八雲ヶ原へは、西に下るか北に進んで比良ロッジ跡を回り込んで下ります。ただし、ロッジ跡への連絡道は途中で大きく陥没しており通行には注意が必要です。連絡道の東斜面には天巧磨崖仏があり、余裕があればぜひ見ておくとよいでしょう。往復で約15分です。この付近一帯はかつてロープウェイの山上駅やスキー場がありましたが、今は年々変貌しつつある様子を目の当たりにできます。八雲ヶ原ではゆっくりと湿原を散策したいところです。季節の湿地植物や池の生物を観察できるでしょう。 その後、ゲレンデ跡を通り、武奈ヶ岳の登りに入ります。武奈ヶ岳へはイブルキノコバを経て頂上へ向かいます。ここ数年の大雨で道が荒れ、崩落箇所も数箇所ありますので十分気をつけてください。 頂上からは西南稜をワサビ峠まで下ります。下りの坂からは京都北山方面や比良南部の展望が望めますが、岩場やザレ場があるため注意して下りましょう。ワサビ峠の下りは急ですが、そこから中峠、そして金糞峠までは落ち着いた雰囲気の道が続きます。金糞峠からは奥ノ深谷源流の渓流美を楽しみながら八雲ヶ原に戻るか、稜線沿いを北比良峠に歩くルートもおすすめです。 -

シャクナゲ尾根と深谷源流周遊

- 日帰り

- 3時間55分

シャクナゲ尾根と深谷源流周遊

- 日帰り

- 3時間55分

北比良峠から南のシャクナゲ尾根を歩き、南比良峠より奥の深谷へ下って、八雲ヶ原まで戻るコースです。途中で金糞峠から深谷へ下るルートも面白いでしょう。 まず、北比良峠の南にある小高いピーク、前山を越えます。その後、ゆるやかなアップダウンを繰り返しながら木立の間を抜けて行くと、約40分で金糞峠に着きます。この道はシャクナゲが多いため「シャクナゲ尾根」と呼ばれており、特に5月の連休頃は見応えがあります。 金糞峠で一息つき、さらに尾根筋を南に進みます。堂満分岐までは琵琶湖側に切り立った崖があるため、注意が必要です。分岐点を過ぎて堂満の西尾根を越え、さらに進むと南比良峠に到着します。 ここから大橋への道はあまり踏まれていません。途中、谷を渡る場所で迷いやすい箇所があるため注意してください。もし迷ったら、右岸側に道を探すとよいでしょう。大橋からの奥ノ深谷は季節を問わず趣のある道ですが、近年は荒れ気味で道が不明瞭な部分もあります。渓流のせせらぎを聞きながら、ゆっくりと八雲ヶ原に向かうことをおすすめします。北比良峠から南のシャクナゲ尾根を歩き、南比良峠より奥の深谷へ下って、八雲ヶ原まで戻るコースです。途中で金糞峠から深谷へ下るルートも面白いでしょう。 まず、北比良峠の南にある小高いピーク、前山を越えます。その後、ゆるやかなアップダウンを繰り返しながら木立の間を抜けて行くと、約40分で金糞峠に着きます。この道はシャクナゲが多いため「シャクナゲ尾根」と呼ばれており、特に5月の連休頃は見応えがあります。 金糞峠で一息つき、さらに尾根筋を南に進みます。堂満分岐までは琵琶湖側に切り立った崖があるため、注意が必要です。分岐点を過ぎて堂満の西尾根を越え、さらに進むと南比良峠に到着します。 ここから大橋への道はあまり踏まれていません。途中、谷を渡る場所で迷いやすい箇所があるため注意してください。もし迷ったら、右岸側に道を探すとよいでしょう。大橋からの奥ノ深谷は季節を問わず趣のある道ですが、近年は荒れ気味で道が不明瞭な部分もあります。渓流のせせらぎを聞きながら、ゆっくりと八雲ヶ原に向かうことをおすすめします。 -

イン谷から堂満岳

- 日帰り

- 6時間55分

イン谷から堂満岳

- 日帰り

- 6時間55分

比良の暮雪で有名な堂満岳に、堂満東稜道を登り、正面谷を下るコースをご紹介します。堂満岳は北壁の岩場でも知られています。登り口はイン谷口です。まずは正面谷に架かる橋を渡り、いったん南へ向かいます。200メートルほど下ったところに「桜のコバ」という分岐があり、道標があります。そこで西方向の山道に入ります。 次に、小さな木の橋を渡り、別荘の脇をすり抜けて進むと、一旦舗装道に出ます。ここを西に詰めたところから登山道に入ります。 始めはアカマツの山を登り、続いて谷筋となって植林地を進みます。谷筋を詰め、そこから右にまっすぐ斜面を登ります。道が平らになってくると「ノタノホリ」という池に着きます。静かなこの池にはイモリが棲んでおり、6月にはモリアオガエルが卵塊をぶらさげます。 ノタノホリを過ぎ、分岐を右にとって尾根をまたぐと植林の北斜面となります。道はいったん水平になり、谷筋に入ります。道は最初不明瞭ですが傾斜を増し、やがて山腹を大きく斜めに切りながら登るようになります。 標高700メートルを過ぎる頃、前方が明るくなり始め、稜線に出ます。ここから広葉樹の心地よい稜線を詰め、最後の急登を乗り越えれば堂満岳の頂上です。琵琶湖の景色を十分に堪能したら金糞峠に下り、あとは正面谷を注意しながら下山してください。比良の暮雪で有名な堂満岳に、堂満東稜道を登り、正面谷を下るコースをご紹介します。堂満岳は北壁の岩場でも知られています。登り口はイン谷口です。まずは正面谷に架かる橋を渡り、いったん南へ向かいます。200メートルほど下ったところに「桜のコバ」という分岐があり、道標があります。そこで西方向の山道に入ります。 次に、小さな木の橋を渡り、別荘の脇をすり抜けて進むと、一旦舗装道に出ます。ここを西に詰めたところから登山道に入ります。 始めはアカマツの山を登り、続いて谷筋となって植林地を進みます。谷筋を詰め、そこから右にまっすぐ斜面を登ります。道が平らになってくると「ノタノホリ」という池に着きます。静かなこの池にはイモリが棲んでおり、6月にはモリアオガエルが卵塊をぶらさげます。 ノタノホリを過ぎ、分岐を右にとって尾根をまたぐと植林の北斜面となります。道はいったん水平になり、谷筋に入ります。道は最初不明瞭ですが傾斜を増し、やがて山腹を大きく斜めに切りながら登るようになります。 標高700メートルを過ぎる頃、前方が明るくなり始め、稜線に出ます。ここから広葉樹の心地よい稜線を詰め、最後の急登を乗り越えれば堂満岳の頂上です。琵琶湖の景色を十分に堪能したら金糞峠に下り、あとは正面谷を注意しながら下山してください。 -

大津ワンゲル道から釈迦岳

- 日帰り

- 4時間10分

大津ワンゲル道から釈迦岳

- 日帰り

- 4時間10分

大津ワンゲル道は思ったよりも厳しく感じられる道です。頂上までの距離が長く、上に行くほど険しさが増すためかもしれません。 まずはイン谷口から北へ100メートルほど進みます。舗装路が広がった右手に、大津ワンゲル道入口の道標と登山ポストがあります。橋を渡って登り始めると、最初は侵食された狭い道が続きますが、鞍部を過ぎて尾根を巻くあたりから明るい里山のような雰囲気に変わります。 ゆるやかな坂をしばらく進むと、やがて道は傾斜を増し、標高680メートル付近で雄松山荘道(道標はありません)と合流します。ここから上は尾根が狭くなり、北側は切り立った崖がある場所も出てきます。一箇所、数メートルの岩登りをする箇所もあります。ロープが張ってありますが、十分注意して登ってください。 岩場の上部は道が狭くなり、北側は切り立っていて、木の根が浮き出ていたり段差が大きかったりして歩きにくくなります。そんな中を進むと、イチョウガレのザレ場に出ます。ここは登りよりも下りのほうが危険な場所です。 ザレ場を過ぎて少し進むと、南から登ってくる道との合流点に着きます。ブナの木が生えていて、ほっとするような雰囲気です。ここから頂上まではおよそ10分ほどです。 帰りは来た道を戻るか、南へ下る道からイン谷口へ戻るか、あるいは北比良峠へ向かうかのいずれかとなります。大津ワンゲル道は思ったよりも厳しく感じられる道です。頂上までの距離が長く、上に行くほど険しさが増すためかもしれません。 まずはイン谷口から北へ100メートルほど進みます。舗装路が広がった右手に、大津ワンゲル道入口の道標と登山ポストがあります。橋を渡って登り始めると、最初は侵食された狭い道が続きますが、鞍部を過ぎて尾根を巻くあたりから明るい里山のような雰囲気に変わります。 ゆるやかな坂をしばらく進むと、やがて道は傾斜を増し、標高680メートル付近で雄松山荘道(道標はありません)と合流します。ここから上は尾根が狭くなり、北側は切り立った崖がある場所も出てきます。一箇所、数メートルの岩登りをする箇所もあります。ロープが張ってありますが、十分注意して登ってください。 岩場の上部は道が狭くなり、北側は切り立っていて、木の根が浮き出ていたり段差が大きかったりして歩きにくくなります。そんな中を進むと、イチョウガレのザレ場に出ます。ここは登りよりも下りのほうが危険な場所です。 ザレ場を過ぎて少し進むと、南から登ってくる道との合流点に着きます。ブナの木が生えていて、ほっとするような雰囲気です。ここから頂上まではおよそ10分ほどです。 帰りは来た道を戻るか、南へ下る道からイン谷口へ戻るか、あるいは北比良峠へ向かうかのいずれかとなります。 -

北小松から釈迦岳

- 日帰り

- 4時間0分

北小松から釈迦岳

- 日帰り

- 4時間0分

北比良の最高峰に北小松から登るコースをご紹介します。途中には比良げんき村や楊梅滝があるので、ぜひ立ち寄ってみてください。 JR北小松駅の北側には楊梅滝へ通じる舗装道があります。坂がきつくカーブの多い道ですが、この道を40分ほど歩くと楊梅滝入口に着きます。車の場合は、ここに5台ほど停められる駐車場があります。 入口の横にある橋を渡ると登山道に入ります。途中、滝見台から樹間越しに滝を眺めたり、花崗岩がごろごろしている道を登ったりして汗をかくころに涼峠に着きます。涼峠の手前には崩落箇所があるので注意が必要です。涼峠で道が分かれますが、右手はオトシへ通じていますので、ここは左の道を進みます。 最初は平坦な道ですが、徐々に坂がきつくなります。ヤケ山の頂上近くは段差が大きく滑りやすいので、十分注意してください。 ヤケ山からは一旦平坦な道を経て鞍部に下ります。そこからヤケオ山までは急な登りが続きます。以前はこの登りが雨の後にぬかるみやすく、登山者には厳しい道でしたが、現在は側道が整備されてその問題は解消されています。 この急坂を登り切るとヤケオ山に到着します。ヤケオ山の頂上はなだらかで、タンヤマノ頭付近から釈迦の手前までは灌木が茂る地帯です。展望も良く、気持ちよく山歩きを楽しめます。ただし、ところどころ崩壊地の際を通るので、転落しないよう十分注意してください。北比良の最高峰に北小松から登るコースをご紹介します。途中には比良げんき村や楊梅滝があるので、ぜひ立ち寄ってみてください。 JR北小松駅の北側には楊梅滝へ通じる舗装道があります。坂がきつくカーブの多い道ですが、この道を40分ほど歩くと楊梅滝入口に着きます。車の場合は、ここに5台ほど停められる駐車場があります。 入口の横にある橋を渡ると登山道に入ります。途中、滝見台から樹間越しに滝を眺めたり、花崗岩がごろごろしている道を登ったりして汗をかくころに涼峠に着きます。涼峠の手前には崩落箇所があるので注意が必要です。涼峠で道が分かれますが、右手はオトシへ通じていますので、ここは左の道を進みます。 最初は平坦な道ですが、徐々に坂がきつくなります。ヤケ山の頂上近くは段差が大きく滑りやすいので、十分注意してください。 ヤケ山からは一旦平坦な道を経て鞍部に下ります。そこからヤケオ山までは急な登りが続きます。以前はこの登りが雨の後にぬかるみやすく、登山者には厳しい道でしたが、現在は側道が整備されてその問題は解消されています。 この急坂を登り切るとヤケオ山に到着します。ヤケオ山の頂上はなだらかで、タンヤマノ頭付近から釈迦の手前までは灌木が茂る地帯です。展望も良く、気持ちよく山歩きを楽しめます。ただし、ところどころ崩壊地の際を通るので、転落しないよう十分注意してください。 -

寒風峠からリトル比良

- 日帰り

- 7時間15分

寒風峠からリトル比良

- 日帰り

- 7時間15分

北小松から涼峠を経てオトシへ入ります。オトシは盆地状の湿地帯で、小川が流れ、湿地や岩、灌木が多く見られます。平坦な地形で、まるで庭園を散策しているような気分になります。 寒風峠からはいよいよリトル比良の稜線に入ります。稜線のどの部分も大きな木はあまりなく、花崗岩の巨岩が行く手を遮る場所もあります。何度かアップダウンを繰り返しながら稜線を進むと、約1時間40分で林道の鵜川村井線に出会います。 ここから30分ほど登ると岩阿沙利山に到着しますが、先端への立ち入りは禁止されています。その後コルを越えると巨岩が現れ、さらに進むと鳥越峰の出合に着きます。鳥越峰の頂上は右手の分岐から少し入ったすぐ左手にありますが、ブッシュに囲まれており展望はありません。 岳山へは分岐を左に進みます。オウム岩は少し道から外れたところに突き出ていますが、そこからの眺めは良いです。オウム岩を下りて鞍部を越えると道は右に曲がり、岩に囲まれた祠のある岳山に至ります。岳山からは花崗岩のザレ場や白坂と呼ばれる露岩地帯を横目に見ながら、約1時間で音羽の大炊(おおい)神社に到着します。 なお、鳥越峰出合から右に進むと見張山や打下城跡を見て近江高島駅に下ることができますが、見張山までの尾根は倒木が多く迷いやすいため注意が必要です。また、見張山から天頑山方面へ下ることも可能です。送電線の下から高島方面の眺めは良いですが、尾根が急なので慎重に進んでください。北小松から涼峠を経てオトシへ入ります。オトシは盆地状の湿地帯で、小川が流れ、湿地や岩、灌木が多く見られます。平坦な地形で、まるで庭園を散策しているような気分になります。 寒風峠からはいよいよリトル比良の稜線に入ります。稜線のどの部分も大きな木はあまりなく、花崗岩の巨岩が行く手を遮る場所もあります。何度かアップダウンを繰り返しながら稜線を進むと、約1時間40分で林道の鵜川村井線に出会います。 ここから30分ほど登ると岩阿沙利山に到着しますが、先端への立ち入りは禁止されています。その後コルを越えると巨岩が現れ、さらに進むと鳥越峰の出合に着きます。鳥越峰の頂上は右手の分岐から少し入ったすぐ左手にありますが、ブッシュに囲まれており展望はありません。 岳山へは分岐を左に進みます。オウム岩は少し道から外れたところに突き出ていますが、そこからの眺めは良いです。オウム岩を下りて鞍部を越えると道は右に曲がり、岩に囲まれた祠のある岳山に至ります。岳山からは花崗岩のザレ場や白坂と呼ばれる露岩地帯を横目に見ながら、約1時間で音羽の大炊(おおい)神社に到着します。 なお、鳥越峰出合から右に進むと見張山や打下城跡を見て近江高島駅に下ることができますが、見張山までの尾根は倒木が多く迷いやすいため注意が必要です。また、見張山から天頑山方面へ下ることも可能です。送電線の下から高島方面の眺めは良いですが、尾根が急なので慎重に進んでください。 -

八淵の滝から広谷を経て北比良峠

- 日帰り

- 2時間40分

八淵の滝から広谷を経て北比良峠

- 日帰り

- 2時間40分

ガリバー村から入る非常に風光明媚なコースです。しかし、ここ数年の崩落がかなり激しく、完全に上級者向けのコースとなっています。 大摺鉢まではもともと遊歩道でしたが、崩落箇所が増えているため注意が必要です。途中で谷筋へ下りる分岐を見送り、崩落地の迂回路を通って渡渉し、大摺鉢に到着します。大摺鉢は広い滝壺と岩場、そして大岩がごろごろしているのが特徴です。大岩のひとつには篆書体で「八徳」と読める文字が彫られており、これは1916年に堀田知事によって刻まれたものといわれています。なお、この滝の下部には唐戸滝があります。 上部はさらに小摺鉢から難所の貴船滝へと続いていますが、近年滑落事故が多発しているため、立入禁止の看板が設置されています。上部へ行く場合は大摺鉢から広谷へ向かうルートをとってください。この支流のルートも小滝が連続し道が荒れているため、十分注意が必要です。渡渉点でヘアピン状に方向を変え、七遍返し分岐を過ぎてずっと登っていくと広谷に出られます。そこから八雲ヶ原を経由して北比良峠へ向かうのがよいでしょう。 なお、上級者で七遍返し分岐から連絡路を辿ってオガサカ分岐へ行かれる場合は、迷いやすく七遍返し付近にはクサリ場も多いため、十分に注意してください。ガリバー村から入る非常に風光明媚なコースです。しかし、ここ数年の崩落がかなり激しく、完全に上級者向けのコースとなっています。 大摺鉢まではもともと遊歩道でしたが、崩落箇所が増えているため注意が必要です。途中で谷筋へ下りる分岐を見送り、崩落地の迂回路を通って渡渉し、大摺鉢に到着します。大摺鉢は広い滝壺と岩場、そして大岩がごろごろしているのが特徴です。大岩のひとつには篆書体で「八徳」と読める文字が彫られており、これは1916年に堀田知事によって刻まれたものといわれています。なお、この滝の下部には唐戸滝があります。 上部はさらに小摺鉢から難所の貴船滝へと続いていますが、近年滑落事故が多発しているため、立入禁止の看板が設置されています。上部へ行く場合は大摺鉢から広谷へ向かうルートをとってください。この支流のルートも小滝が連続し道が荒れているため、十分注意が必要です。渡渉点でヘアピン状に方向を変え、七遍返し分岐を過ぎてずっと登っていくと広谷に出られます。そこから八雲ヶ原を経由して北比良峠へ向かうのがよいでしょう。 なお、上級者で七遍返し分岐から連絡路を辿ってオガサカ分岐へ行かれる場合は、迷いやすく七遍返し付近にはクサリ場も多いため、十分に注意してください。 -

黒谷から八淵の滝を経て北比良峠

- 日帰り

- 4時間40分

黒谷から八淵の滝を経て北比良峠

- 日帰り

- 4時間40分

黒谷から八淵の滝を経て、まぼろしの滝展望台(現在は滝は見えません)を通るコースをご紹介します。黒谷でバスを降りたら、集落を通過し、そのまま舗装された林道を進んでいきます。べばやし橋という橋を越えると浄水場がありますが、ここからは地道となり、川の右岸をずっと進みます。約1km進むと小水力発電所の取水施設があり、そこを通り過ぎてさらに300mほど行くと、橋と堰堤が現れ、その先で林道は終わります。 橋で左岸に渡ったところから登山道となります。崩落により道が荒れていますが慎重に進み、渡渉すると、ガリバー村上部の登山道から谷筋へ下りてきた道と出合います。この先の障子滝方面は岩盤崩落のため通行できませんので、ガリバー村上部の登山道に合流しましょう。そこから大摺鉢で渡渉し、七遍返し分岐で左前に進んで谷に出ます。七遍返し付近はクサリ場も多いため、慎重に進んでください。 オガサカ道へ入らず、そのまま谷沿いに進むと、小さな谷間の平坦部に出ます。さらに進むと左手斜面に登山道があり、急坂を登っていくとシャクナゲやアスナロが増えてきます。そのアスナロの木には「まぼろしの滝→」の看板がありますが、木が成長しているため現在は滝は見えません。ここから約5分で、ひょっこりとゲレンデ跡に出ます。黒谷から八淵の滝を経て、まぼろしの滝展望台(現在は滝は見えません)を通るコースをご紹介します。黒谷でバスを降りたら、集落を通過し、そのまま舗装された林道を進んでいきます。べばやし橋という橋を越えると浄水場がありますが、ここからは地道となり、川の右岸をずっと進みます。約1km進むと小水力発電所の取水施設があり、そこを通り過ぎてさらに300mほど行くと、橋と堰堤が現れ、その先で林道は終わります。 橋で左岸に渡ったところから登山道となります。崩落により道が荒れていますが慎重に進み、渡渉すると、ガリバー村上部の登山道から谷筋へ下りてきた道と出合います。この先の障子滝方面は岩盤崩落のため通行できませんので、ガリバー村上部の登山道に合流しましょう。そこから大摺鉢で渡渉し、七遍返し分岐で左前に進んで谷に出ます。七遍返し付近はクサリ場も多いため、慎重に進んでください。 オガサカ道へ入らず、そのまま谷沿いに進むと、小さな谷間の平坦部に出ます。さらに進むと左手斜面に登山道があり、急坂を登っていくとシャクナゲやアスナロが増えてきます。そのアスナロの木には「まぼろしの滝→」の看板がありますが、木が成長しているため現在は滝は見えません。ここから約5分で、ひょっこりとゲレンデ跡に出ます。 -

畑および朽木スキー場から蛇谷ヶ峰

- 日帰り

- 2時間50分

畑および朽木スキー場から蛇谷ヶ峰

- 日帰り

- 2時間50分

蛇谷ヶ峰に登るコースをふたつご紹介します。まずは畑から須川峠(ボボフダ峠)に登るコースです。畑でバスを降りましたら、目の前の橋は渡らずに北方向へ集落を抜けます。道はそのまま棚田のあぜ道となり、途中で右に曲がって林道鵜川村井線に出ます。林道には獣除けの金網が張られていますが、開閉できる扉が付いていますので、そこを開けて林道に出てください。 林道に出ましたら左に600メートルほど歩き、「ボボフダ峠」の小さな案内板に従って須川峠への登山道に入ります。植林地で迷いやすいですが、テープを頼りに進んでください。谷筋には数か所崩落地もあります。谷の奥、標高450メートル付近が最も迷いやすいですが、右にトラバースすれば問題ありません。あとはつづら折れを繰り返して尾根を登り、峠に着きます。峠からは稜線沿いの道が続き、滝谷ノ頭から少し細い尾根がありますが面白いです。左に折れて急坂を登れば頂上です。 朽木スキー場からは2通りのコースがあります。まず、登山者用駐車場からゲレンデの西端を登っていくと、その奥に道標の立つ入り口が見えます。ここを入るのがひとつ目のコースです。この道は標高650メートル付近の尾根までがつづら折れで、少し体力がいりますが歩行には問題ありません。尾根に出た後はゆるい坂を経て、最後にがんばれば頂上に着きます。ふたつ目はリフト終点から入るコースですが、急坂のためおすすめできません。蛇谷ヶ峰に登るコースをふたつご紹介します。まずは畑から須川峠(ボボフダ峠)に登るコースです。畑でバスを降りましたら、目の前の橋は渡らずに北方向へ集落を抜けます。道はそのまま棚田のあぜ道となり、途中で右に曲がって林道鵜川村井線に出ます。林道には獣除けの金網が張られていますが、開閉できる扉が付いていますので、そこを開けて林道に出てください。 林道に出ましたら左に600メートルほど歩き、「ボボフダ峠」の小さな案内板に従って須川峠への登山道に入ります。植林地で迷いやすいですが、テープを頼りに進んでください。谷筋には数か所崩落地もあります。谷の奥、標高450メートル付近が最も迷いやすいですが、右にトラバースすれば問題ありません。あとはつづら折れを繰り返して尾根を登り、峠に着きます。峠からは稜線沿いの道が続き、滝谷ノ頭から少し細い尾根がありますが面白いです。左に折れて急坂を登れば頂上です。 朽木スキー場からは2通りのコースがあります。まず、登山者用駐車場からゲレンデの西端を登っていくと、その奥に道標の立つ入り口が見えます。ここを入るのがひとつ目のコースです。この道は標高650メートル付近の尾根までがつづら折れで、少し体力がいりますが歩行には問題ありません。尾根に出た後はゆるい坂を経て、最後にがんばれば頂上に着きます。ふたつ目はリフト終点から入るコースですが、急坂のためおすすめできません。 -

畑および朽木スキー場から蛇谷ヶ峰

- 日帰り

- 1時間40分

畑および朽木スキー場から蛇谷ヶ峰

- 日帰り

- 1時間40分

蛇谷ヶ峰に登るコースをふたつご紹介します。まずは畑から須川峠(ボボフダ峠)に登るコースです。畑でバスを降りましたら、目の前の橋は渡らずに北方向へ集落を抜けます。道はそのまま棚田のあぜ道となり、途中で右に曲がって林道鵜川村井線に出ます。林道には獣除けの金網が張られていますが、開閉できる扉が付いていますので、そこを開けて林道に出てください。 林道に出ましたら左に600メートルほど歩き、「ボボフダ峠」の小さな案内板に従って須川峠への登山道に入ります。植林地で迷いやすいですが、テープを頼りに進んでください。谷筋には数か所崩落地もあります。谷の奥、標高450メートル付近が最も迷いやすいですが、右にトラバースすれば問題ありません。あとはつづら折れを繰り返して尾根を登り、峠に着きます。峠からは稜線沿いの道が続き、滝谷ノ頭から少し細い尾根がありますが面白いです。左に折れて急坂を登れば頂上です。 朽木スキー場からは2通りのコースがあります。まず、登山者用駐車場からゲレンデの西端を登っていくと、その奥に道標の立つ入り口が見えます。ここを入るのがひとつ目のコースです。この道は標高650メートル付近の尾根までがつづら折れで、少し体力がいりますが歩行には問題ありません。尾根に出た後はゆるい坂を経て、最後にがんばれば頂上に着きます。ふたつ目はリフト終点から入るコースですが、急坂のためおすすめできません。蛇谷ヶ峰に登るコースをふたつご紹介します。まずは畑から須川峠(ボボフダ峠)に登るコースです。畑でバスを降りましたら、目の前の橋は渡らずに北方向へ集落を抜けます。道はそのまま棚田のあぜ道となり、途中で右に曲がって林道鵜川村井線に出ます。林道には獣除けの金網が張られていますが、開閉できる扉が付いていますので、そこを開けて林道に出てください。 林道に出ましたら左に600メートルほど歩き、「ボボフダ峠」の小さな案内板に従って須川峠への登山道に入ります。植林地で迷いやすいですが、テープを頼りに進んでください。谷筋には数か所崩落地もあります。谷の奥、標高450メートル付近が最も迷いやすいですが、右にトラバースすれば問題ありません。あとはつづら折れを繰り返して尾根を登り、峠に着きます。峠からは稜線沿いの道が続き、滝谷ノ頭から少し細い尾根がありますが面白いです。左に折れて急坂を登れば頂上です。 朽木スキー場からは2通りのコースがあります。まず、登山者用駐車場からゲレンデの西端を登っていくと、その奥に道標の立つ入り口が見えます。ここを入るのがひとつ目のコースです。この道は標高650メートル付近の尾根までがつづら折れで、少し体力がいりますが歩行には問題ありません。尾根に出た後はゆるい坂を経て、最後にがんばれば頂上に着きます。ふたつ目はリフト終点から入るコースですが、急坂のためおすすめできません。 -

グリーンパーク想い出の森から蛇谷ヶ峰

- 日帰り

- 2時間45分

グリーンパーク想い出の森から蛇谷ヶ峰

- 日帰り

- 2時間45分

くつき温泉てんくうやバンガローのあるグリーンパーク想い出の森から、蛇谷ヶ峰に登るコースをご紹介します。まず、ここから東南方面へバンガローが並ぶ道を500メートルほど進むと、舗装路が地道に変わり、木立の間に銀色のタンクのような施設が見えてきます。そこを過ぎた左手に、小尾根に上がる登山口があります。目立ちませんが道標がありますので、注意して見つけてください。 小尾根を進み、釜ノ谷の渡渉点を過ぎると道は傾斜を増し、地図上の557メートル地点に着きます。途中、これまでの木道に代わって新しくジグザグ道がつくられており、尾根側を安全に上り下りできるようになっています。557メートル地点は、旧朽木いきものふれあいの里跡からの道との合流点でもあり、道標があって広く、休憩に適しています。 この合流点から急登を頑張ると、カツラの谷分岐に着きます(カツラ谷へ行く場合は柏集落へ下山します)。さらに進むと、さわらび草原道との出合広場に到着します。ここにはベンチもあり、休憩に適しています。さわらび草原道は朽木スキー場に通じています。 ここから蛇谷ヶ峰の頂上まではすぐです。前にも書きましたが、頂上からは安曇川方面をはじめ、北琵琶湖から湖北の山々、そして北陸方面まで一望でき、とても素晴らしい景色が楽しめます。くつき温泉てんくうやバンガローのあるグリーンパーク想い出の森から、蛇谷ヶ峰に登るコースをご紹介します。まず、ここから東南方面へバンガローが並ぶ道を500メートルほど進むと、舗装路が地道に変わり、木立の間に銀色のタンクのような施設が見えてきます。そこを過ぎた左手に、小尾根に上がる登山口があります。目立ちませんが道標がありますので、注意して見つけてください。 小尾根を進み、釜ノ谷の渡渉点を過ぎると道は傾斜を増し、地図上の557メートル地点に着きます。途中、これまでの木道に代わって新しくジグザグ道がつくられており、尾根側を安全に上り下りできるようになっています。557メートル地点は、旧朽木いきものふれあいの里跡からの道との合流点でもあり、道標があって広く、休憩に適しています。 この合流点から急登を頑張ると、カツラの谷分岐に着きます(カツラ谷へ行く場合は柏集落へ下山します)。さらに進むと、さわらび草原道との出合広場に到着します。ここにはベンチもあり、休憩に適しています。さわらび草原道は朽木スキー場に通じています。 ここから蛇谷ヶ峰の頂上まではすぐです。前にも書きましたが、頂上からは安曇川方面をはじめ、北琵琶湖から湖北の山々、そして北陸方面まで一望でき、とても素晴らしい景色が楽しめます。 -

比良縦走(南比良や北比良南部から奥比良へ)

- 1泊2日

- 16時間15分

比良縦走(南比良や北比良南部から奥比良へ)

- 1泊2日

- 16時間15分

本ガイドでは葛川側から入り、朽木側に抜けるコース、つまり南比良や北比良南部から奥比良へ至るコースを紹介します。 まず、平からアラキ峠へは、バス停から花折峠側に寄った林道(旧国道)を経て登山道に入ります。林道の入り口や登山道の入り口には道標がありますので確認しましょう。アラキ峠から権現山までは、ほぼ一直線の急な植林道が続きますが、頑張って登りましょう。権現山から蓬莱山までは快適なスカイラインコースです。ホッケ山と蓬莱山の登りは体力を使いますので、しっかり頑張ってください。また、蓬莱山からの下りは特に気を付けましょう。 打見山から木戸峠へは、ロープウェイ乗り場の北側にあるゲレンデを下ります。ここはかなり急な下りですので、足元に注意が必要です。汁谷キャンプ場跡の中央付近に木戸峠への道標があり、ここを右折して峠に出ます。この先は比良岳、烏谷山の登りを頑張って進み、荒川峠に出ます。烏谷山の下りは急で滑りやすいので十分注意してください。烏谷山から八雲ヶ原までは、金糞峠手前で右側の崖に注意する以外は特に問題ありません。八雲ヶ原でちょうどコースの半分くらいの地点となります。 後半は武奈ヶ岳登山から始まります。武奈ヶ岳までは一般的なコースを進み、そこから北稜をたどります。林道が並行している箇所がありますので、道を間違えないように注意して歩きましょう。横谷峠ではいったん道が畑方面に下るため不安になるかもしれませんが、そのまま進むと再び稜線に戻りますので心配いりません。また、蛇谷ヶ峰の下りでは、くつき温泉への分岐を間違えないようにしてください。標高557メートルの道標が立っていますので、それを目印にしましょう。本ガイドでは葛川側から入り、朽木側に抜けるコース、つまり南比良や北比良南部から奥比良へ至るコースを紹介します。 まず、平からアラキ峠へは、バス停から花折峠側に寄った林道(旧国道)を経て登山道に入ります。林道の入り口や登山道の入り口には道標がありますので確認しましょう。アラキ峠から権現山までは、ほぼ一直線の急な植林道が続きますが、頑張って登りましょう。権現山から蓬莱山までは快適なスカイラインコースです。ホッケ山と蓬莱山の登りは体力を使いますので、しっかり頑張ってください。また、蓬莱山からの下りは特に気を付けましょう。 打見山から木戸峠へは、ロープウェイ乗り場の北側にあるゲレンデを下ります。ここはかなり急な下りですので、足元に注意が必要です。汁谷キャンプ場跡の中央付近に木戸峠への道標があり、ここを右折して峠に出ます。この先は比良岳、烏谷山の登りを頑張って進み、荒川峠に出ます。烏谷山の下りは急で滑りやすいので十分注意してください。烏谷山から八雲ヶ原までは、金糞峠手前で右側の崖に注意する以外は特に問題ありません。八雲ヶ原でちょうどコースの半分くらいの地点となります。 後半は武奈ヶ岳登山から始まります。武奈ヶ岳までは一般的なコースを進み、そこから北稜をたどります。林道が並行している箇所がありますので、道を間違えないように注意して歩きましょう。横谷峠ではいったん道が畑方面に下るため不安になるかもしれませんが、そのまま進むと再び稜線に戻りますので心配いりません。また、蛇谷ヶ峰の下りでは、くつき温泉への分岐を間違えないようにしてください。標高557メートルの道標が立っていますので、それを目印にしましょう。 -

比良縦走(栗原から音羽へ)

- 1泊2日

- 15時間15分

比良縦走(栗原から音羽へ)

- 1泊2日

- 15時間15分

琵琶湖側の栗原から高島の音羽に抜けるコースをご紹介します。途中までは、これまで毎年秋に開催されてきた大津市志賀町の「チャレンジ比良登山大会」のコースと重なっています。 栗原から権現山までは、頂上直前の登りが急ですが、頑張って登りましょう。権現山から蓬莱山までは快適なスカイラインコースです。ホッケ山と蓬莱山の登りは体力を使いますのでしっかり頑張り、蓬莱山からの下りは特に気を付けてください。 打見山から木戸峠へは、ロープウェイ乗り場北側のゲレンデを下ります。ここは結構急な下りなので、足元に注意しましょう。汁谷キャンプ場跡の中央付近に木戸峠への道標があり、そこを右折すると峠に出ます。この先は比良岳、烏谷山の登りを頑張って進み、荒川峠に到着します。烏谷山の下りは急で滑りやすいため、十分注意が必要です。烏谷山から八雲ヶ原までは、金糞峠手前で右の崖に注意する以外は特に問題ありません。 北比良峠から寒風峠までは、それぞれの下りに気をつけてください。急坂に加え、ザレ場や木の根株、ぬかるみがところどころに現れますので注意が必要です。 寒風峠から先は大きな問題となる箇所は少ないと思われますが、滝山や嘉峰ヶ岳付近で右の稜線に入り込まないこと、そして岳山から音羽への下りに気を付けることが大切です。最後の長い下り道は予想以上に疲れます。ザレ場や礫がごろごろしている場所もありますので、足をくじかないように十分注意して歩いてください。琵琶湖側の栗原から高島の音羽に抜けるコースをご紹介します。途中までは、これまで毎年秋に開催されてきた大津市志賀町の「チャレンジ比良登山大会」のコースと重なっています。 栗原から権現山までは、頂上直前の登りが急ですが、頑張って登りましょう。権現山から蓬莱山までは快適なスカイラインコースです。ホッケ山と蓬莱山の登りは体力を使いますのでしっかり頑張り、蓬莱山からの下りは特に気を付けてください。 打見山から木戸峠へは、ロープウェイ乗り場北側のゲレンデを下ります。ここは結構急な下りなので、足元に注意しましょう。汁谷キャンプ場跡の中央付近に木戸峠への道標があり、そこを右折すると峠に出ます。この先は比良岳、烏谷山の登りを頑張って進み、荒川峠に到着します。烏谷山の下りは急で滑りやすいため、十分注意が必要です。烏谷山から八雲ヶ原までは、金糞峠手前で右の崖に注意する以外は特に問題ありません。 北比良峠から寒風峠までは、それぞれの下りに気をつけてください。急坂に加え、ザレ場や木の根株、ぬかるみがところどころに現れますので注意が必要です。 寒風峠から先は大きな問題となる箇所は少ないと思われますが、滝山や嘉峰ヶ岳付近で右の稜線に入り込まないこと、そして岳山から音羽への下りに気を付けることが大切です。最後の長い下り道は予想以上に疲れます。ザレ場や礫がごろごろしている場所もありますので、足をくじかないように十分注意して歩いてください。 -

マキノ高原から赤坂山

- 日帰り

- 2時間40分

マキノ高原から赤坂山

- 日帰り

- 2時間40分

マキノ高原へは、JRマキノ駅からコミュニティバスに乗るか、車で行くことができます。冬はスキー場として利用されていますが、その他の季節は広大なオートキャンプ場になっています。駐車場から温泉の横を通り、ゲレンデの舗装道を登っていくと正面に坂が見えますが、そこへは入らず、もう一つ奥の坂から入ります。坂には階段が付けられていて、この階段の坂道がかなり続くため、このコースの中で実は一番きつい部分です。この坂を登りきってしばらく行くと、小さな広場があり、そこで一息ついて態勢を立て直せます。 そこからはゆるやかな坂道となり、そのまま武奈の木平まで進むことができます。左にカーブし、わずかに急な坂を登ったところが武奈の木平で、看板と休憩舎があります。ここからは赤坂山手前の鉄塔や明王ノ禿(みょうおうのはげ)が樹間から見え、休憩に適しています。 その後、石畳のある水平な道を通り、砂防ダムを経て稜線へ進みます。尾根を巻くつづら折れの道を鉄塔に向かって登ります。石畳は、かつてこの道が若狭とマキノを結んで物資の輸送に使われていたことを思い起こさせます。途中、鉄塔への脇道に入ると、湖西方面や赤坂山の展望が良好です。 ここから頂上までは草原の道で、粟柄越(あわがらごえ)を頂上方向に進み、石仏を右手に見ながら頂上に到着します。頂上からの展望は抜群です。なお、明王ノ禿を経て三国山へはおよそ1時間、さらにマキノ林道から白谷まで約2時間半程度かかりますが、下山後の長い林道歩きは疲れた足には少しつらいかもしれません。マキノ高原へは、JRマキノ駅からコミュニティバスに乗るか、車で行くことができます。冬はスキー場として利用されていますが、その他の季節は広大なオートキャンプ場になっています。駐車場から温泉の横を通り、ゲレンデの舗装道を登っていくと正面に坂が見えますが、そこへは入らず、もう一つ奥の坂から入ります。坂には階段が付けられていて、この階段の坂道がかなり続くため、このコースの中で実は一番きつい部分です。この坂を登りきってしばらく行くと、小さな広場があり、そこで一息ついて態勢を立て直せます。 そこからはゆるやかな坂道となり、そのまま武奈の木平まで進むことができます。左にカーブし、わずかに急な坂を登ったところが武奈の木平で、看板と休憩舎があります。ここからは赤坂山手前の鉄塔や明王ノ禿(みょうおうのはげ)が樹間から見え、休憩に適しています。 その後、石畳のある水平な道を通り、砂防ダムを経て稜線へ進みます。尾根を巻くつづら折れの道を鉄塔に向かって登ります。石畳は、かつてこの道が若狭とマキノを結んで物資の輸送に使われていたことを思い起こさせます。途中、鉄塔への脇道に入ると、湖西方面や赤坂山の展望が良好です。 ここから頂上までは草原の道で、粟柄越(あわがらごえ)を頂上方向に進み、石仏を右手に見ながら頂上に到着します。頂上からの展望は抜群です。なお、明王ノ禿を経て三国山へはおよそ1時間、さらにマキノ林道から白谷まで約2時間半程度かかりますが、下山後の長い林道歩きは疲れた足には少しつらいかもしれません。 -

国境高原スノーパークから乗鞍岳

- 日帰り

- 2時間0分

国境高原スノーパークから乗鞍岳

- 日帰り

- 2時間0分

高島トレイルの出発点ともなっている国境高原スノーパークから登るコースをご紹介します。頂上は灌木の中にありますが、頂上から在原側の稜線上には関西電力の電波塔などが並んでいます。ここへは作業道も通じており、一帯は草原状で福井側の展望も良好です。ただし、作業道は関係者以外は通行禁止となっています。 国境高原スノーパークへは、高島市のコミュニティバスか車で行くことができます。車の場合、冬は駐車場が利用できますが、夏場は鎖が張られており、その前はバスの回転場となるため駐車スペースはありません。 スキー場入口にある高島トレイルの案内板から西に約50メートル入ると、右手に大谷ゲレンデへ通じる広い道があります。ここからゲレンデに入り、大谷第一コースの最上部まで登ります。この最上部にあるリフト終点前の広場の北端に、全く目立たない登山道入口があります。ここから小尾根に取り付いて10分ほど歩くと、右手に鉄塔の見える出合に出ます。 そこから標高789メートル付近の稜線までは、非常に気持ちの良い広葉樹林が続きます。上部には見事なブナ林も形成されています。急坂もありますが、この広葉樹林はぜひ見ていただきたい場所です。鞍部を越えて坂を登り、しばらく進むとY字路に出ますので、左の薄い踏み跡の方へ登っていきます。この先は灌木で歩きづらく、ほぼ水平な道のため、どこが頂上か分かりにくいですが、しばらく進むと建物の横に標識が立っています。拍子抜けするような頂上ですが、ここより南には草原状の伸びやかな稜線があり、奥琵琶湖の眺望が大変良いです。高島トレイルの出発点ともなっている国境高原スノーパークから登るコースをご紹介します。頂上は灌木の中にありますが、頂上から在原側の稜線上には関西電力の電波塔などが並んでいます。ここへは作業道も通じており、一帯は草原状で福井側の展望も良好です。ただし、作業道は関係者以外は通行禁止となっています。 国境高原スノーパークへは、高島市のコミュニティバスか車で行くことができます。車の場合、冬は駐車場が利用できますが、夏場は鎖が張られており、その前はバスの回転場となるため駐車スペースはありません。 スキー場入口にある高島トレイルの案内板から西に約50メートル入ると、右手に大谷ゲレンデへ通じる広い道があります。ここからゲレンデに入り、大谷第一コースの最上部まで登ります。この最上部にあるリフト終点前の広場の北端に、全く目立たない登山道入口があります。ここから小尾根に取り付いて10分ほど歩くと、右手に鉄塔の見える出合に出ます。 そこから標高789メートル付近の稜線までは、非常に気持ちの良い広葉樹林が続きます。上部には見事なブナ林も形成されています。急坂もありますが、この広葉樹林はぜひ見ていただきたい場所です。鞍部を越えて坂を登り、しばらく進むとY字路に出ますので、左の薄い踏み跡の方へ登っていきます。この先は灌木で歩きづらく、ほぼ水平な道のため、どこが頂上か分かりにくいですが、しばらく進むと建物の横に標識が立っています。拍子抜けするような頂上ですが、ここより南には草原状の伸びやかな稜線があり、奥琵琶湖の眺望が大変良いです。 -

瓜生山から比叡山へ

- 6時間25分

瓜生山から比叡山へ

- 6時間25分

京都市内から望んで最も目立つ山が比叡山です。ここでは、変化に富んだ比叡山のロングルートをご紹介します。まず、比叡山南西支稜上の瓜生山から縦走し、音羽川源流を経て無動寺の寺院をお参りします。そして、大比叡山頂に立ち、平安時代からの参拝道である雲母坂を下るコースです。 北白川仕伏町バス停からは、京都一周トレイルの標識に従いバプテスト病院の横を抜けます。大山祇神社や清沢口石切り場跡を見ながら沢沿いの道を登ると、臨済禅の発展に尽くした白隠禅師の恩人である白幽子仙人が巌居した跡地に出ます。かつて北白川城本丸があったとされる瓜生山頂には、勝軍地蔵が安置された石室が残されています。 北白川城出丸(本丸の物見の砦)があった白鳥山山頂は雑木林に囲まれ、かつての面影はありません。曼殊院の背後にあるてん子山へは、登山道から往復約15分の寄り道になります。三角点はありますが、ここも林に囲まれており展望はありません。 弁財天二ノ鳥居で京都一周トレイルと分かれ、花崗岩が明るい雰囲気を作る音羽川沿いの林道を進みます。稲荷神社を見て、比叡山ドライブウェイ下のトンネル歩道をくぐると東海自然歩道に合流します。鳥居のある桜茶屋跡を過ぎると「七曲り」と呼ばれる水平な道が続きます。いくつかの寺院がある無動寺に着いたら、明王堂境内を訪れてみましょう。目の前に広がる琵琶湖の展望に驚かれることでしょう。 坂本ケーブルの延暦寺駅から、「西尊院堂すぐこの上」の石標がある急な山道を登り無動寺バス停へ向かいます。車道をそのまま登ると東塔へ行ってしまうので注意が必要です。 無動寺バス停前の三叉路の信号を渡り、ガーデンミュージアム方面へ30メートル進むと古い墓地へ登る山道があります(道標はありません)。墓地を突っ切ると檜林の山道となり、やがて尾根に合流して西に向かいます。「智證大師御」を過ぎると無線中継所やテレビアンテナ、給水プールなどの施設がある山頂台地に着きます。檜に囲まれた小さな丘の上に三角点のある最高地点、大比叡山頂があります。残念ながらここからの展望はまったくありません。 山頂から西に下るとすぐに車道に合流し、ガーデンミュージアムの前にある広い比叡山頂駐車場に出ます。比叡山のもうひとつの山頂である四明岳山頂はガーデンミュージアムの敷地内にあります。ガーデンミュージアム北側の車道を南西へ進み、スキー場跡地から雲母坂への登山道に入ります。このあたりは登山者向けの道標が少なく、道がいくつかあるためわかりにくいです。 平安時代から比叡山と都を結ぶ主要路である雲母坂は、ここで見られる花崗岩に含まれる雲母がきらきらと光ることからその名がつきました。後醍醐天皇に仕えた武将、千種忠顕の碑からどんどん下ると浄刹結界址の石碑が見え、水飲対陣跡碑に着きます。この石碑は1336年(延元元年)に足利尊氏の攻撃から比叡山へ逃れた後醍醐天皇を擁護するための戦いがあったことを示すものです。修学院離宮の敷地の柵が現れるあたりから、登山道は雨による侵食で深くえぐられ歩きにくくなります。雲母坂登山口から修学院駅までは音羽川沿いに住宅街を下っていきます。京都市内から望んで最も目立つ山が比叡山です。ここでは、変化に富んだ比叡山のロングルートをご紹介します。まず、比叡山南西支稜上の瓜生山から縦走し、音羽川源流を経て無動寺の寺院をお参りします。そして、大比叡山頂に立ち、平安時代からの参拝道である雲母坂を下るコースです。 北白川仕伏町バス停からは、京都一周トレイルの標識に従いバプテスト病院の横を抜けます。大山祇神社や清沢口石切り場跡を見ながら沢沿いの道を登ると、臨済禅の発展に尽くした白隠禅師の恩人である白幽子仙人が巌居した跡地に出ます。かつて北白川城本丸があったとされる瓜生山頂には、勝軍地蔵が安置された石室が残されています。 北白川城出丸(本丸の物見の砦)があった白鳥山山頂は雑木林に囲まれ、かつての面影はありません。曼殊院の背後にあるてん子山へは、登山道から往復約15分の寄り道になります。三角点はありますが、ここも林に囲まれており展望はありません。 弁財天二ノ鳥居で京都一周トレイルと分かれ、花崗岩が明るい雰囲気を作る音羽川沿いの林道を進みます。稲荷神社を見て、比叡山ドライブウェイ下のトンネル歩道をくぐると東海自然歩道に合流します。鳥居のある桜茶屋跡を過ぎると「七曲り」と呼ばれる水平な道が続きます。いくつかの寺院がある無動寺に着いたら、明王堂境内を訪れてみましょう。目の前に広がる琵琶湖の展望に驚かれることでしょう。 坂本ケーブルの延暦寺駅から、「西尊院堂すぐこの上」の石標がある急な山道を登り無動寺バス停へ向かいます。車道をそのまま登ると東塔へ行ってしまうので注意が必要です。 無動寺バス停前の三叉路の信号を渡り、ガーデンミュージアム方面へ30メートル進むと古い墓地へ登る山道があります(道標はありません)。墓地を突っ切ると檜林の山道となり、やがて尾根に合流して西に向かいます。「智證大師御」を過ぎると無線中継所やテレビアンテナ、給水プールなどの施設がある山頂台地に着きます。檜に囲まれた小さな丘の上に三角点のある最高地点、大比叡山頂があります。残念ながらここからの展望はまったくありません。 山頂から西に下るとすぐに車道に合流し、ガーデンミュージアムの前にある広い比叡山頂駐車場に出ます。比叡山のもうひとつの山頂である四明岳山頂はガーデンミュージアムの敷地内にあります。ガーデンミュージアム北側の車道を南西へ進み、スキー場跡地から雲母坂への登山道に入ります。このあたりは登山者向けの道標が少なく、道がいくつかあるためわかりにくいです。 平安時代から比叡山と都を結ぶ主要路である雲母坂は、ここで見られる花崗岩に含まれる雲母がきらきらと光ることからその名がつきました。後醍醐天皇に仕えた武将、千種忠顕の碑からどんどん下ると浄刹結界址の石碑が見え、水飲対陣跡碑に着きます。この石碑は1336年(延元元年)に足利尊氏の攻撃から比叡山へ逃れた後醍醐天皇を擁護するための戦いがあったことを示すものです。修学院離宮の敷地の柵が現れるあたりから、登山道は雨による侵食で深くえぐられ歩きにくくなります。雲母坂登山口から修学院駅までは音羽川沿いに住宅街を下っていきます。 -

愛宕山

- 4時間50分

愛宕山

- 4時間50分

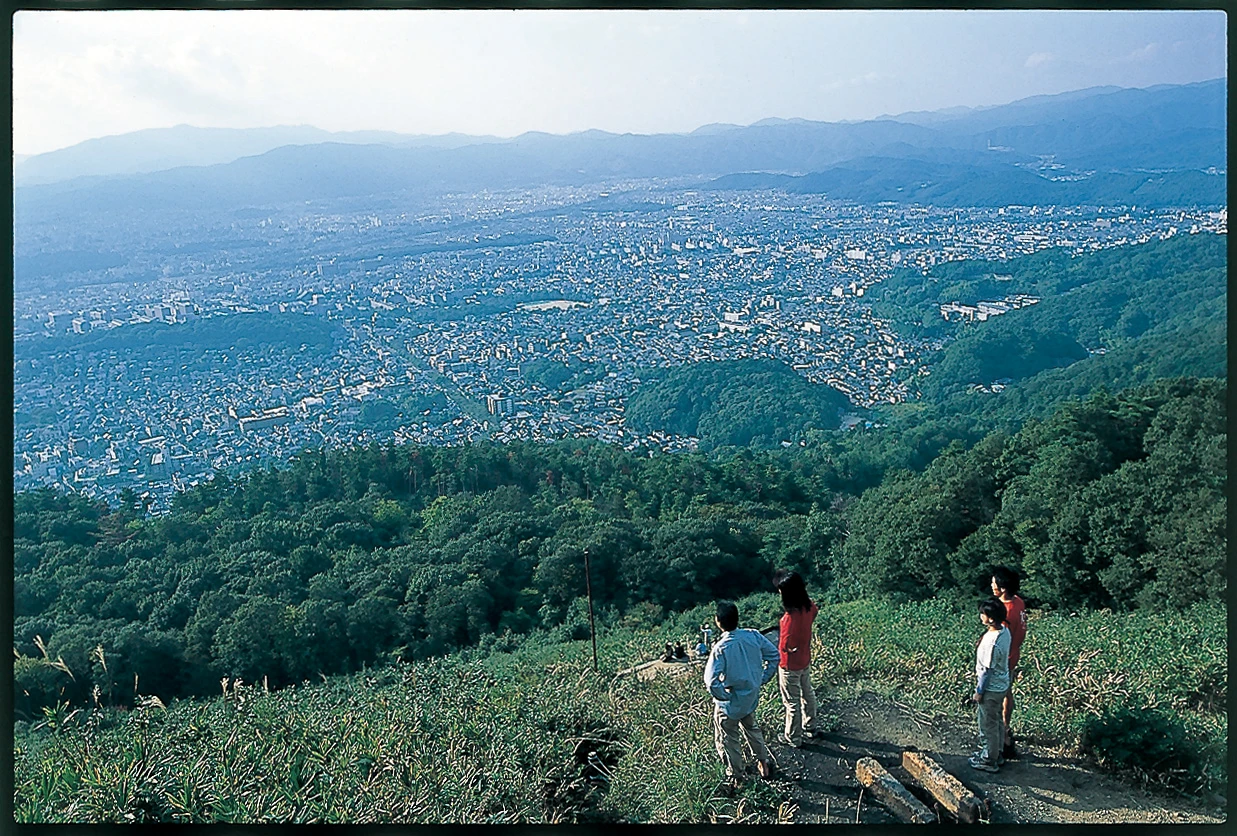

愛宕山の北面にある首無地蔵のサカサマ峠から裏参道を登り、表参道を下るコースの紹介です。 出発は清滝バス停。清滝川に沿って車道を北へ進みます。車で来る場合は有料駐車場があります。清滝川沿いの東海自然歩道とは別れ、堂承川沿いの林道へ入ります。月輪寺への分岐を過ぎ、梨ノ木谷を登っていくと徐々に傾斜が増し、林道は登山道に変わります。尾根に出ると首無地蔵のあるサカサマ峠です。ここからは京都市街地の展望が開けます。 峠から愛宕山頂の愛宕神社までは、昔から北山の住民が参拝に使った裏参道を登ります。ゆるやかで自然林が美しく、気持ちの良い道です。三角点(標高889.8m)に立ちたい場合は途中で寄り道を。愛宕山頂近くの林道に合流し、竜ヶ岳方面へ10分ほど歩くと、展望の良い鉄塔のある三角点に行けます。 愛宕神社の境内に着いたら、長い石段を登り、火伏せの神様を祀る社殿をお参りしましょう。 下山は歩きやすい表参道を進みます。境内から総門をくぐり、大きな杉並木の道を下ると水尾分かれのT字路に出ます。ここを左へ曲がり、大杉神社を過ぎると五合目の東屋があります。茶屋跡「あたごしんこ」、急な石段の壺割坂、火燧権現跡、お助け水などを見ながら下ると登山口の鳥居に着きます。最後は清滝バス停まで車道を10分ほど登って戻ります。 このコースは変化に富み、歴史と自然を感じながら歩ける魅力的なルートです。愛宕山の北面にある首無地蔵のサカサマ峠から裏参道を登り、表参道を下るコースの紹介です。 出発は清滝バス停。清滝川に沿って車道を北へ進みます。車で来る場合は有料駐車場があります。清滝川沿いの東海自然歩道とは別れ、堂承川沿いの林道へ入ります。月輪寺への分岐を過ぎ、梨ノ木谷を登っていくと徐々に傾斜が増し、林道は登山道に変わります。尾根に出ると首無地蔵のあるサカサマ峠です。ここからは京都市街地の展望が開けます。 峠から愛宕山頂の愛宕神社までは、昔から北山の住民が参拝に使った裏参道を登ります。ゆるやかで自然林が美しく、気持ちの良い道です。三角点(標高889.8m)に立ちたい場合は途中で寄り道を。愛宕山頂近くの林道に合流し、竜ヶ岳方面へ10分ほど歩くと、展望の良い鉄塔のある三角点に行けます。 愛宕神社の境内に着いたら、長い石段を登り、火伏せの神様を祀る社殿をお参りしましょう。 下山は歩きやすい表参道を進みます。境内から総門をくぐり、大きな杉並木の道を下ると水尾分かれのT字路に出ます。ここを左へ曲がり、大杉神社を過ぎると五合目の東屋があります。茶屋跡「あたごしんこ」、急な石段の壺割坂、火燧権現跡、お助け水などを見ながら下ると登山口の鳥居に着きます。最後は清滝バス停まで車道を10分ほど登って戻ります。 このコースは変化に富み、歴史と自然を感じながら歩ける魅力的なルートです。 -

峰山・朝日峯

- 5時間20分

峰山・朝日峯

- 5時間20分

栂ノ尾より峰山と朝日峯を縦走するコースをご紹介します。栂ノ尾バス停より出発します。マイカーの方はバス停横に駐車場があります。登山口は高山寺境内の中にあります。まず高山寺の拝観料を払い、境内中央の石段を登り詰めたところにある明恵上人御廟を目指します。御廟背後の山側に向かって右手に上がる登山道から入山します。杉林に覆われた沢沿いの道は、やがて右手の尾根を越えます。時計を逆回りするように、峰山の頂上に近い北斜面を巻くように登ります。樹木に覆われた山頂からの展望はありません。 ここから朝日峯まで、なだらかな縦走路が続きます。杉や桧の植林地の中にある高さ4mほどの大岩を見て、602mピークを過ぎると道は林道に変わります。愛宕山、竜ヶ岳、朝日峯などを見渡せるビューポイントがあります。朝日峯への分岐から山頂までは、15分ぐらいです。山頂からは、比良山地南部から比叡山や大文字山、京都市街方面まで、北東から南への大展望が開けています。 分岐に戻り林道を行くと松尾峠はすぐです。峠にある東屋の中には、花崗岩の大きな地蔵様が祀られています。峠から尾根に沿って南に林道は延びていますが、登山道は尾根の左斜面をへつるように進みます。急な尾根を下りきると谷山6号橋の前に出ます。谷山川沿いの林道を下って清滝川に架かる橋を渡り、槙ノ尾バス停を目指しましょう。栂ノ尾より峰山と朝日峯を縦走するコースをご紹介します。栂ノ尾バス停より出発します。マイカーの方はバス停横に駐車場があります。登山口は高山寺境内の中にあります。まず高山寺の拝観料を払い、境内中央の石段を登り詰めたところにある明恵上人御廟を目指します。御廟背後の山側に向かって右手に上がる登山道から入山します。杉林に覆われた沢沿いの道は、やがて右手の尾根を越えます。時計を逆回りするように、峰山の頂上に近い北斜面を巻くように登ります。樹木に覆われた山頂からの展望はありません。 ここから朝日峯まで、なだらかな縦走路が続きます。杉や桧の植林地の中にある高さ4mほどの大岩を見て、602mピークを過ぎると道は林道に変わります。愛宕山、竜ヶ岳、朝日峯などを見渡せるビューポイントがあります。朝日峯への分岐から山頂までは、15分ぐらいです。山頂からは、比良山地南部から比叡山や大文字山、京都市街方面まで、北東から南への大展望が開けています。 分岐に戻り林道を行くと松尾峠はすぐです。峠にある東屋の中には、花崗岩の大きな地蔵様が祀られています。峠から尾根に沿って南に林道は延びていますが、登山道は尾根の左斜面をへつるように進みます。急な尾根を下りきると谷山6号橋の前に出ます。谷山川沿いの林道を下って清滝川に架かる橋を渡り、槙ノ尾バス停を目指しましょう。 -

大文字山

- 2時間30分

大文字山

- 2時間30分

五山の送り火で有名な大文字山は、東山三六峰のひとつで、京都市民に最も親しまれている山です。地下鉄東西線の蹴上駅から三条通を山科方面に歩き、疎水のトンネルをくぐります。疎水沿いを右へ進むと、インクライン(疎水を結ぶ船が蹴上付近の高低差を越えるために船を陸送した鉄道)が今も保存されています。左手の鳥居をくぐって少し進むと、橋のたもとに京都一周トレイルの標識があります。ここでの標識番号は32番で、大文字山山頂手前の45番まで標識に従って進めばよいです。 日向大神宮の駐車場の奥から登山道が始まります。神社の境内を通って登山道に合流することもできますが、枝道がたくさんあり分かりにくいので注意が必要です。38番の標識がある峠は「七福思案処」と呼ばれ、道が5つに分かれていて進む道を考えさせられます。45番標識で京都一周トレイルから離れ、正面の急坂を登り稜線に出たら北西に進みます。すぐに大文字山山頂の広場に出ます。山頂からは将軍塚や清水山が見えます。 山頂から20分ほど下ると突然視界が開け、大文字の火床に出ます。ここからの京都市内の展望は素晴らしいものです。下山路は火床の「大」の字の中心へ向かいます。階段を下り、よく踏まれた雑木林の道を進むと千人塚に着き、川を渡って下ったところに湧き水の「中尾の水」があります。住宅地に入るとそこは銀閣寺参道で、多くの観光客で賑わっています。五山の送り火で有名な大文字山は、東山三六峰のひとつで、京都市民に最も親しまれている山です。地下鉄東西線の蹴上駅から三条通を山科方面に歩き、疎水のトンネルをくぐります。疎水沿いを右へ進むと、インクライン(疎水を結ぶ船が蹴上付近の高低差を越えるために船を陸送した鉄道)が今も保存されています。左手の鳥居をくぐって少し進むと、橋のたもとに京都一周トレイルの標識があります。ここでの標識番号は32番で、大文字山山頂手前の45番まで標識に従って進めばよいです。 日向大神宮の駐車場の奥から登山道が始まります。神社の境内を通って登山道に合流することもできますが、枝道がたくさんあり分かりにくいので注意が必要です。38番の標識がある峠は「七福思案処」と呼ばれ、道が5つに分かれていて進む道を考えさせられます。45番標識で京都一周トレイルから離れ、正面の急坂を登り稜線に出たら北西に進みます。すぐに大文字山山頂の広場に出ます。山頂からは将軍塚や清水山が見えます。 山頂から20分ほど下ると突然視界が開け、大文字の火床に出ます。ここからの京都市内の展望は素晴らしいものです。下山路は火床の「大」の字の中心へ向かいます。階段を下り、よく踏まれた雑木林の道を進むと千人塚に着き、川を渡って下ったところに湧き水の「中尾の水」があります。住宅地に入るとそこは銀閣寺参道で、多くの観光客で賑わっています。 -

貴船山

- 5時間10分

貴船山

- 5時間10分

貴船山の東斜面にはユリ道と呼ばれる山腹を巻く道があり、ニノ瀬ユリはかつてニノ瀬と芹生を結ぶ峠道でした。貴船神社のある貴船川沿いを交易路として使うのは憚られるため、平安時代からニノ瀬ユリが盛んに利用されるようになりました。 叡山電鉄ニノ瀬駅から貴船川沿いに登り、踏切を渡ると富士神社があります。ここから夜泣峠とニノ瀬ユリへ行く二つの道に分かれますが、今回は夜泣峠がある東海自然歩道を進みます。沢沿いの急な坂道を越え、雑木林のジグザグ道を登り詰めると、祠が祭られた峠に着きます。この峠は、幼少の惟喬親王がここで夜泣きしたという伝説に由来しています。 峠から稜線を北に進むと、明るく歩きやすい杉林がしばらく続き、やがてニノ瀬ユリの広い道と合流します。この出合付近は東側が開けており、比叡山や鞍馬の山々がよく見えます。樋ノ水峠への分岐から峠を経て、貴船山を往復します。二等三角点のある山頂からの展望はあまり良くありません。 分岐に戻り、貴船山の東斜面を進みます。地形が複雑で、いくつかの作業道が枝分かれするため、目印を見失わないように注意してください。花背峠方面の展望が開けた場所に来ると、滝谷峠は近いです。峠で右に曲がり、滝谷沿いの急な道を下ると、途中にいくつかの小さな滝が見られます。やがて林道に出て舗装道に合流します。最後に貴船神社奥宮にお参りしてから、貴船バス停へ向かいます。貴船山の東斜面にはユリ道と呼ばれる山腹を巻く道があり、ニノ瀬ユリはかつてニノ瀬と芹生を結ぶ峠道でした。貴船神社のある貴船川沿いを交易路として使うのは憚られるため、平安時代からニノ瀬ユリが盛んに利用されるようになりました。 叡山電鉄ニノ瀬駅から貴船川沿いに登り、踏切を渡ると富士神社があります。ここから夜泣峠とニノ瀬ユリへ行く二つの道に分かれますが、今回は夜泣峠がある東海自然歩道を進みます。沢沿いの急な坂道を越え、雑木林のジグザグ道を登り詰めると、祠が祭られた峠に着きます。この峠は、幼少の惟喬親王がここで夜泣きしたという伝説に由来しています。 峠から稜線を北に進むと、明るく歩きやすい杉林がしばらく続き、やがてニノ瀬ユリの広い道と合流します。この出合付近は東側が開けており、比叡山や鞍馬の山々がよく見えます。樋ノ水峠への分岐から峠を経て、貴船山を往復します。二等三角点のある山頂からの展望はあまり良くありません。 分岐に戻り、貴船山の東斜面を進みます。地形が複雑で、いくつかの作業道が枝分かれするため、目印を見失わないように注意してください。花背峠方面の展望が開けた場所に来ると、滝谷峠は近いです。峠で右に曲がり、滝谷沿いの急な道を下ると、途中にいくつかの小さな滝が見られます。やがて林道に出て舗装道に合流します。最後に貴船神社奥宮にお参りしてから、貴船バス停へ向かいます。