東北の百名山14座 名峰に登る、原生林と絶景の登山ガイド

東北には、日本百名山に選ばれた山が14座あります。原生林に包まれた深い山、火山が生んだ雄大な地形、神話や信仰にゆかりのある霊峰など、バリエーション豊かな名峰がそろい、登山者を魅了しています。

鳥海山や月山、磐梯山といった全国的に知られる名峰はもちろん、朝日岳や飯豊山のような奥深い縦走路を楽しめる山、花の名山として親しまれる早池峰山など、東北の山々にはそれぞれに個性と物語があります。

この記事では、東北の百名山18座をすべて紹介。標高や登山シーズン、難易度、アクセス、山名の由来など、登山前に知っておきたい情報をわかりやすくまとめています。登山計画の参考に、ぜひ活用してください。

目次

百名山とは?

「日本百名山」とは、作家・深田久弥氏が著書『日本百名山』で選定した、日本を代表する100座の山々のことです。標高の高さだけでなく、「品格・歴史・個性」という基準で選ばれており、それぞれが地理的・文化的な意味を持つ名峰として知られています。

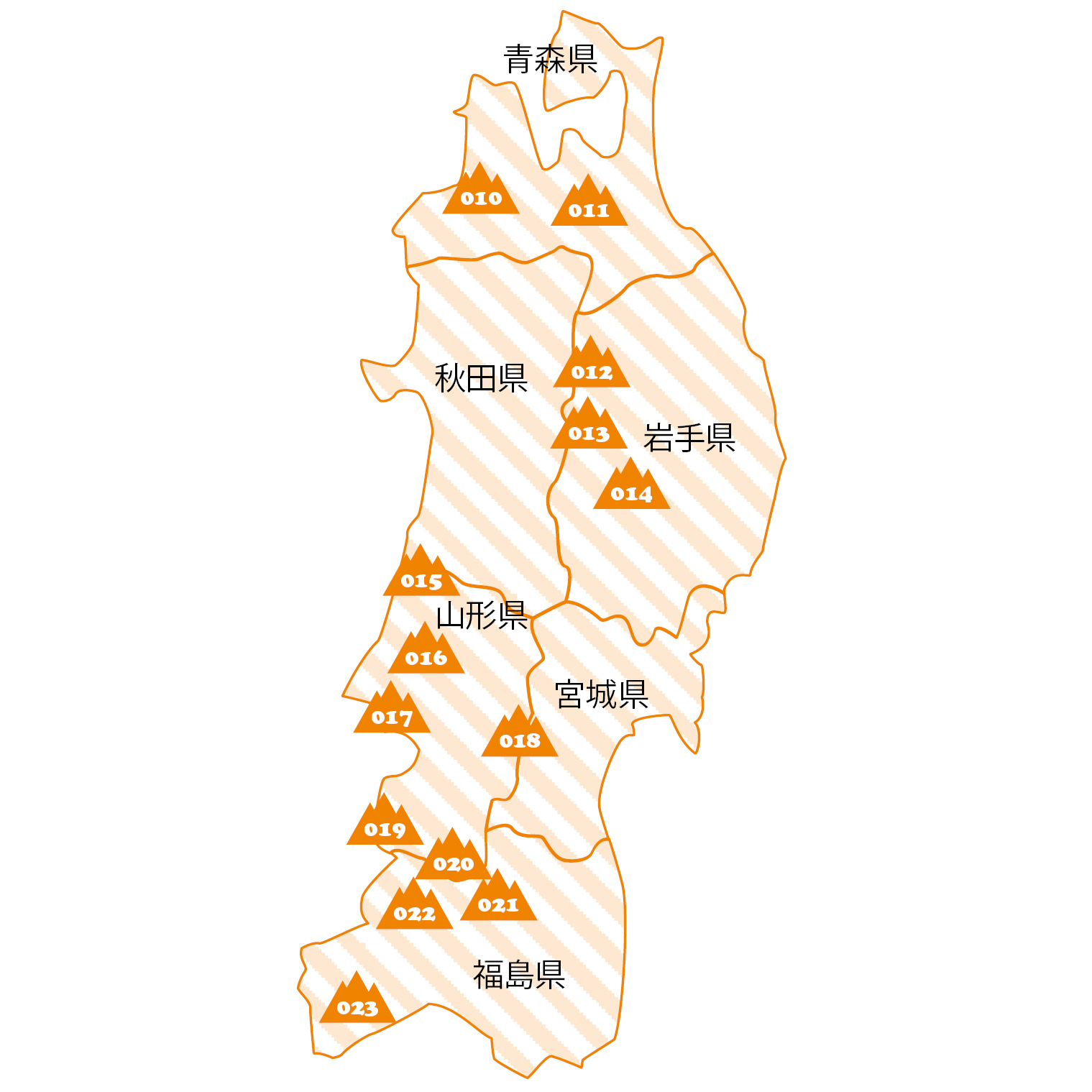

東北の百名山一覧

東北からは全部で14座が選出されており、雄大な自然とともに、山岳信仰や火山地形など多様な表情が楽しめるのが魅力です。深い原生林や高山植物、季節ごとに彩りを変える山々など、東北の百名山ならではのスケール感ある登山が味わえます。

※本記事で紹介する山名と山の番号は、深田久弥著「日本百名山」で紹介されている山名および順番とは異なります

10.岩木山 / いわきさん

11.八甲田山(大岳) / はっこうださん(おおだけ)

12.八幡平 / はちまんたい

13.岩手山 / いわてさん

14.早池峰山 / はやちねさん

15.鳥海山(新山) / ちょうかいざん(しんざん)

16.月山 / がっさん

17.朝日岳(大朝日岳) / あさひだけ(おおあさひだけ)

18.蔵王山(熊野岳) / ざおうざん(くまのだけ)

19.飯豊山 / いいでさん

20.吾妻山(西吾妻山) / あづまやま(にしあづまやま)

21.安達太良山 / あだたらやま

22.磐梯山 / ばんだいさん

23.駒ヶ岳 / こまがたけ

10.岩木山|1,625m|中級

岩木山は青森県西部にそびえる独立峰で、津軽平野のどこから見ても裾野が大きく広がる姿が印象的な、まさに津軽のシンボルともいえる名峰です。見る場所によって山容が変わるのが特徴で、弘前市周辺からは山頂部が三つに分かれて見え、右が岩鬼山、中央が岩木山、左が鳥海山と並び、「山」の字の形に見えることから親しまれています。

火山活動によって現在の美しい山容が形作られたのは、およそ1万~170万年前。長い地質の歴史を感じさせるスケールの山です。登山の適期は6月から10月中旬ごろまで。初夏から夏にかけては、奥羽山脈を境に編東風(やませ)が吹くこともあり、天候の変化には注意が必要です。雄大な自然と信仰の歴史が息づく、青森を代表する名峰です。

■登山シーズン:6月上旬~10月

■名前の由来:巌鬼(がんき)山、赤倉岳の別名や津軽富士の愛称もある。古くから「お山」と呼ばれて信仰の対象になった。山頂に岩木山神社奥宮が祀られている。

■アクセス:東北自動車道・大鰐弘前ICより約33km、津軽岩木スカイラインで八合目まで。スカイラインの料金は1830円(往復・普通乗用車)。

■駐車場:八合目に無料の駐車場あり

11.八甲田山(大岳)|1,585m|中級

八甲田山は特定の一つの山を指す名称ではなく、青森県中部に広がる複数の峰々の総称です。十和田八幡平国立公園の北端に位置し、山系を横断する国道103号を境に「北八甲田連峰」と「南八甲田連峰」に分かれています。

主峰となるのは北八甲田に位置する大岳で、その周囲には前嶽、小岳、井戸岳など、複数の火山が連なる雄大な山域です。火山性の地形と湿原、原生林が広がる自然豊かな環境は、四季折々に異なる表情を見せてくれます。高山植物や紅葉の美しさも格別で、山歩きだけでなく自然観察のフィールドとしても人気があります。

■登山シーズン:6月上旬~10月

■名前の由来:八甲田は南北八甲田の総称。八耕田山、萢(やち)耕田山などの別名がある。北八甲田8峰の各所に「神の田」という湿地があり、「八神田」から八甲田を当てたとする説、萢(湿地)高田山から転じた説がある。

■アクセス:東北自動車道・青森ICから国道103 号を経て、八甲田・十和田ゴールドラインで八甲田ロープウェーまで約28km。

■駐車場:酸ヶ湯温泉から十和田湖方面へ約100mに無料大駐車場あり。

12.八幡平|1,613m|中級

八幡平(は、北奥羽を代表する美しい山岳景観を誇り、東北でも最大級の広域火山地域のひとつです。なだらかな山容と豊かな湿原、火山地形に加え、周囲には趣の異なる温泉が点在し、登山やスキーツアーの拠点としても親しまれています。

山頂付近までアスピーテラインと呼ばれる道路が通じており、駐車場から30分足らずで山頂に立てることから、観光客の姿も多く見られます。しかし、ひとたび旧来の登山道に足を踏み入れれば、静かで素朴な自然が広がり、火山と高原が織りなす独自の風景が味わえます。アクセスの良さと自然の奥深さを併せ持つ、東北らしい懐の深い山です。

■登山シーズン:6月~10月上旬

■名前の由来:「八幡」は武神の八幡信仰に関係する名。坂上田村麻呂が蝦夷征伐の際に武運を祈願するために八幡を奉じた伝説、八幡太郎義家がこの山に登った伝説などがある。八幡平の平らをタイと読ませるのは、東北地方に多い山上の湿地を意味する「岱」によるのだろうか。

■アクセス:東北自動車道・松尾八幡平ICから県道23 号(大更八幡平線、八幡平アスピーテライン)を利用します。約21km。秋田県側は仙北市田沢湖町から国道341号経由で八幡平アスピーテラインへ。または東北自動車道・鹿角八幡平ICから国道341号経由で八幡平アスピーテラインへ。

■駐車場:八幡平頂上バスターミナルそばに駐車場あり(100台)。

13.岩手山|2,038m|中級

岩手山は、盛岡市から間近に望める美しい山容を持ち、「南部片富士」とも呼ばれる東北を代表する名峰です。標高は2,038mに達し、その雄大な姿は古くから多くの文人・画人によって讃えられ、北上川とともに土地の人々の心の象徴として親しまれてきました。

その優美な見た目とは裏腹に、岩手山は過去に幾度となく噴火を繰り返してきた活火山でもあり、コニーデ型火山としては地形が非常に複雑です。現在も火山活動の監視が続けられており、1998年から一時登山が全面規制された時期もありましたが、2001年より東側の登山道4コースが再び開放されています。流麗さと荒々しさ、両面の魅力をあわせ持つ、ふるさとの山です。

■登山シーズン:6月~10月上旬

■名前の由来:別名や愛称に巌手山、巌鷲山、南部富士、南部片富士、岩手富士がある。外輪山に最高峰の薬師岳ほか熊野山があり、火口内に妙高山がある。

■アクセス:東北自動車道・滝沢ICから約7km。

■駐車場:馬返し登山口に駐車場あり(270台)。

14.早池峰山|1,917m|上級

早池峰山は、岩手県の北上山地にそびえる標高1,917mの名峰で、「花の山」として全国的に知られています。中でも、この山にのみ咲く固有種・ハヤチネウスユキソウは、エーデルワイスよりも美しいと称されるほど。ナンブトラノオをはじめとする数種の固有植物を含め、標高1,300m以上の岩稜帯には約600種の高山植物が咲き誇り、訪れる人の目を楽しませてくれます。

山体は中生代の古い地質から成り、氷河期の浸食を耐え抜いた残丘であるという特異な成り立ちを持ちます。展望にも優れ、晴れた日には北上山地を一望できる圧巻の眺めが広がります。

一方で、登山者の増加により高山植物の踏み荒らしやトイレの問題も課題となっており、環境保全の意識も求められる山です。自然の豊かさと繊細さを同時に感じられる、東北屈指の“静かな名山”です。

■登山シーズン:6月~10月上旬

■名前の由来:山頂に開慶水という霊池があり、お経を上げて祈願すると、たちまち水が湧くので「早池の泉」と呼ばれたという伝説に由来する説がある。

■アクセス:東北自動車道・花巻IC から県道214号、102号、43号、25号と乗り継ぎ、河原の坊の駐車場まで約40km。

■駐車場:登山口付近はマイカー規制時期あり。

15.鳥海山(新山)|2,236m|中級~上級

鳥海山(は、秋田県と山形県の県境にそびえる東北屈指の名峰で、その美しい山容から「出羽富士の愛称で親しまれています。日本海に裾野を広げるように立つ独立峰で、晴れた日には遠く離れた東北各地からもその姿を望むことができます。

鳥海火山帯に属し、出羽山地の縁に沿った大断層上に噴出した火山であり、東側から見ると大小2つの円錐形の山体が並び立つ複合火山であることがわかります。有史以降の噴火記録では、1801年の活動で現在の山頂・新山が形成されたとされています。

独立峰でありながら、長い火山活動と雪の浸食によって複雑な地形が生まれ、広大な裾野には高山植物や湿原、渓谷など多彩な自然が広がります。日本海を見下ろすダイナミックな景観と、変化に富んだ山旅が楽しめる、東北を代表する名山です。

■登山シーズン:6月~10月上旬

■名前の由来:「とりのうみやま」とも読む。出羽富士・鳥海富士・秋田富士などの別名もある。

■アクセス:日本海東北自動車道・酒田みなとIC から国道7号、鳥海ブルーラインで約31km。

■駐車場:大平登山口、鉾立登山口にそれぞれ駐車場あり(30台、150台)。

16.月山|1,984m|中級

月山は山形県の中央に位置し、「花の名山」や「山岳信仰の山」として広く知られる、東北を代表する霊峰です。庄内平野を眼下に、北に鳥海山、東に葉山、南には朝日連峰と連なり、広がりのある自然のスケールが魅力です。

月山は鳥海火山帯に属し、その成り立ちは鳥海山よりも古く、最初の火山活動は約35万年前とされています。特に特徴的なのが雪の多さで、豊富な積雪が高山湿原を育み、夏には色とりどりの花が咲くお花畑が広がります。また、森を育て、水を蓄え、やがて里を潤す――そんな自然の循環を感じさせる、東北ならではの山でもあります。

月山は、羽黒山・湯殿山と並んで「出羽三山」のひとつに数えられ、古くから修験道の信仰の対象としても大切にされてきました。自然と信仰が織りなす深い静けさに包まれる、心に残る山旅が楽しめます。

■登山シーズン:6月~10月上旬

■名前の由来:農業の神の月読尊(つきよみのみこと)を祀ったことに由来する。別称が犂牛(くろうし)山で、遠くから見ると牛が寝ているような山容による。羽黒山(はぐろさん)・湯殿山(ゆどのさん)とともに出羽三山と呼ばれる。

■アクセス:山形自動車道・月山ICから国道112号経由、約12kmで姥沢へ。

■駐車場:月山姥沢、弥陀ヶ原ともに駐車場あり(340台、150台)。

17.朝日岳(大朝日岳)|1,871m|中級~上級

朝日岳は、山形・新潟県境にまたがる朝日連峰の主峰で、日本百名山のひとつに数えられる東北の名峰です。見る方角によって山容が大きく変わり、特に主稜線の北側からは鋭く尖った端正な姿が印象的に映ります。

標高は1,870mと控えめながら、山頂からは360度の大展望が広がり、晴れた日には遠くの山々まで見渡せる圧巻の眺めが楽しめます。複数の登山口から尾根が合流する位置に山頂があるため、入山・下山ルートの組み合わせが豊富で、自分に合った行程を柔軟に組み立てられるのも大きな魅力です。

奥深い自然と静けさに包まれながら、稜線歩きやテント泊縦走も楽しめる、東北屈指の本格派山域です。

■登山シーズン:6月~10月

■アクセス:山形自動車道・寒河江ICから国道112号、国道287号などを通り、約37㎞で朝日鉱泉へ。

■駐車場:朝日鉱泉利用者は鉱泉駐車場を利用可(約5台)。林道にも駐車スペースはありますが、広くはありません。

18.蔵王山(熊野岳)|1,841m|中級~上級

「蔵王山」という名称は、特定の一つの山を指すものではなく、北の雁戸山から南の不忘山まで続く山々を総称して「蔵王連峰」と呼びます。その中でも、最高峰の熊野岳を中心とした山域が「蔵王山」として登山や観光の対象になっています。

蔵王エコーラインや蔵王ハイラインの整備により、刈田岳の山頂直下まで車でアクセスできるようになったことから、軽装で熊野岳を往復する人の姿も珍しくありません。しかしながら、標高は2,000mに満たないものの、気象や植生は北アルプスと同程度とも言われ、天候の急変や寒冷への備えは欠かせません。

火山地形の荒々しさと高山帯の静けさが同居する蔵王山は、自然の美しさと厳しさを気軽に感じられる東北の人気山域です。

■登山シーズン:5月~10月上旬

■名前の由来:680(天武9)年に僧行願が吉野の金峰山から蔵王権現を不忘山(ふぼうさん)に祭ったことに由来するという。一般に蔵王といえば熊野岳を中心とした北蔵王を指し、南側の屏風岳や不忘山は南蔵王と呼ばれる。

■アクセス:山形自動車道・山形蔵王ICから西蔵王高原ライン(有料)で約18km。

■駐車場:蔵王ロープウェイ前バス停付近、蔵王中央ロープウェイに駐車場あり。

19.飯豊山|2,105m|上級

飯豊山は、飯豊連峰の主峰であり、「飯豊本山」とも呼ばれる信仰の山です。標高の上では大日岳が最高峰にあたりますが、かつての登山道はすべてこの飯豊山を目指していた歴史があり、今も多くの登山者にとって精神的な主峰として位置づけられています。

その歴史は深く、かつては山中にある神社の所領をめぐって米沢藩と会津藩、新潟県と福島県の間で争いがあったこともありました。現在でも三国岳から御西岳までの稜線上に福島県境が細長く延びており、地形図上でもその名残が確認できます。

飯豊連峰は日本海からの影響を強く受け、冬には偏西風によって大量の雪が東側に吹き溜まる「偏東積雪」が特徴的。これにより稜線は非対称に削られ、植生や地形にも独特の違いが見られます。厳しい自然の中に信仰と歴史が重なる、東北屈指の奥深い山域です。

■登山シーズン:6月~10月上旬

■名前の由来:飯を豊かに盛ったような山容説と、新潟県北蒲原郡に温泉があって「湯出(ゆいで)」に由来する説がある。会津側では「いいとよさん」と呼んでいる。

■アクセス:日本海東北自動車道・荒川胎内ICから天狗平まで約43km。東北自動車道・福島飯坂ICから天狗平まで約140km。

■駐車場:飯豊山荘と登山口のゲートの間に2箇所の駐車場あり(約50台)。

20.吾妻山(西吾妻山)|2,035m|上級

吾妻山は、福島県と山形県の県境に連なる吾妻連峰の主峰・西吾妻山を中心とした山域で、東吾妻・中吾妻・西吾妻の3つに大別される広がりのある連峰です。なだらかな山容とは裏腹に、標高が高く、日本海気候の影響を強く受けるため、気象の変化が激しいエリアでもあります。

特に雪が多い地域として知られ、その雪解け水が育む稜線の高層湿原には、季節ごとにさまざまな湿性植物が咲き誇ります。中腹にはブナの森が広がり、上部はオオシラビソの原生林やハイマツ帯が続くなど、豊かな植生も見どころのひとつです。主峰の西吾妻山に加え、火口湖「五色沼」や展望が美しい一切経山がある東吾妻も人気が高く、四季折々の静けさと美しさに包まれる山域です。

■登山シーズン:6月~10月下旬

■名前の由来:東国を吾妻といったことに因む説や、吾妻連峰の一つの家形山が、福島県側から見ると柱4本を立てた四阿に似ていることに由来する説などがある。

■アクセス:磐越自動車道・猪苗代磐梯高原ICより国道115号、459号を経て白布温泉へ約40km。

■駐車場:ロープウェイ湯元駅に駐車場あり(約300台)。

21.安達太良山|1,700m|中級~上級

安達太良山は、複数のピークが連なる全長約9kmの火山群で、福島県を代表する名峰のひとつです。主稜線の西側には沼ノ平と呼ばれる大きな噴火口があり、1900年(明治33年)には大爆発を起こした火山としても知られています。

主稜部ではアルプスのような岩稜の景観が広がり、開放感のある稜線からの展望が魅力。中腹では灌木や高山植物が生い茂り、季節ごとの彩りを楽しめます。また、周辺には岳温泉をはじめとする名湯が点在しており、登山後の立ち寄り湯や宿泊拠点としても最適です。自然の力強さとやさしさが共存する、東北らしい山旅が楽しめる一座です。

■登山シーズン:6月~10月下旬

■名前の由来:古くからの地名の「安太多良」が「安達太良」になったのではないかと言われている。高村光太郎の詩集『智恵子抄』では「安多多羅山」としている。最高峰の突起は「乳首」と呼ばれる。

■アクセス:東北自動車道・二本松ICから約14km。

■駐車場:あだたら高原スキー場に駐車場あり(約350台)。

22.磐梯山|1,816m|中級

磐梯山は、福島県を代表する名峰であり、東北を越えて日本の名山として広く知られる存在です。整った山容のコニーデ型火山で、見る方角によってその姿を大きく変えるのも特徴のひとつ。古くから「宝の山」と呼ばれ、万葉集に詠まれたり、民謡に歌われたりと、会津の人々に親しまれてきました。

1888年の大噴火では小磐梯が大規模に崩壊し、裏磐梯に桧原湖、小野川湖、秋元湖をはじめとする大小300以上の湖沼群が形成されました。特に五色沼などの美しい景観は、現在の磐梯高原を風光明媚な観光地へと変えた象徴的な存在となっています。一方で、爆発による被害も大きく、自然の美しさと脅威が同居する火山の歴史を今に伝える山でもあります。

■登山シーズン:6月~10月下旬

■名前の由来:昔は、天に通じる「石の梯(イワのハシ)」にたとえられ、磐梯神を頂上に祭って磐梯山(いわはしやま)と呼ばれたが、それが音読みされてバンダイサンになったという。別称に磐代山・会津嶺・会津富士などがある。

■アクセス:磐越自動車道・猪苗代磐梯高原ICから約5km。

■駐車場:猪苗代スキー場に駐車場あり(約400台)。

23.会津駒ヶ岳|2,133m|上級

会津駒ヶ岳は、南会津を代表する名峰であり、「南会津の盟主」とも称される存在です。稜線上には広大な草原と美しい池塘が点在し、雄大でなだらかな山容が魅力。初夏には高山植物が咲き誇り、秋には草紅葉が一面を染め上げる、四季折々の自然が楽しめる山です。

残雪が遅くまで残るため、春には山スキーを楽しむ人々にも人気があり、雪のある時期ならではの景観や滑走を求めて多くの登山者が訪れます。登山口にある檜枝岐の集落は、平家落人伝説が残る歴史ある場所で、山と共に生きてきた文化や静けさが今も色濃く感じられます。自然美と郷土の歴史が交差する、深山幽谷の風情に満ちた一座です。

■登山シーズン:6月~10月下旬

■名前の由来:馬に因む名前だが、残雪が馬の形に似るのか、雪が解けた岩肌が馬の形に見えるのかは不明。駒ヶ岳~大戸沢岳~三ツ岩岳にかけての標高2000mの稜線を馬にたとえた、ということも考えられる。

■アクセス:東北自動車道・西那須野塩原ICから国道400号で上三依方面へ。国道121号に入って早坂、国道352号で内川へ向かい、尾瀬檜枝岐温泉へ。

■駐車場:林道終点と林道周辺に駐車場あり(約100台)。

東北の百名山で、四季とともに歩く山旅へ

東北の百名山には、原生林に包まれた深い山々、雪と花に彩られた高山、火山がつくり出したダイナミックな地形など、他の地域では味わえない豊かな自然が広がっています。

春の雪解け、夏の高山植物、秋の紅葉、そして冬の厳しさまで、東北の山は一年を通じて異なる表情を見せてくれます。信仰の対象として大切にされてきた山も多く、登山を通じて自然だけでなく歴史や文化にもふれることができます。

奥深く静かな東北の山々で、あなただけの特別な山旅を見つけてみてください。

関連する記事

-

おすすめ山特集東北の登山におすすめの名峰12座を紹介 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島の魅力を歩く2025年9月24日 更新

おすすめ山特集東北の登山におすすめの名峰12座を紹介 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島の魅力を歩く2025年9月24日 更新 -

おすすめ山特集青森の登山スポットおすすめ4選 初心者も絶景を楽しめる名峰ばかり2025年7月12日 更新

おすすめ山特集青森の登山スポットおすすめ4選 初心者も絶景を楽しめる名峰ばかり2025年7月12日 更新 -

おすすめ山特集岩手の登山スポットおすすめ5選 初心者も絶景を楽しめる名峰ばかり2025年7月21日 更新

おすすめ山特集岩手の登山スポットおすすめ5選 初心者も絶景を楽しめる名峰ばかり2025年7月21日 更新 -

おすすめ山特集宮城の登山スポットおすすめ5選 初心者も絶景を楽しめる名峰ばかり2025年7月11日 更新

おすすめ山特集宮城の登山スポットおすすめ5選 初心者も絶景を楽しめる名峰ばかり2025年7月11日 更新 -

おすすめ山特集秋田の登山スポットおすすめ5選 初心者も絶景を楽しめる名峰ばかり2025年7月20日 更新

おすすめ山特集秋田の登山スポットおすすめ5選 初心者も絶景を楽しめる名峰ばかり2025年7月20日 更新 -

おすすめ山特集山形の登山スポットおすすめ6選 初心者も楽しめる信仰と自然の名峰をめぐる2025年7月20日 更新

おすすめ山特集山形の登山スポットおすすめ6選 初心者も楽しめる信仰と自然の名峰をめぐる2025年7月20日 更新 -

おすすめ山特集福島の登山スポットおすすめ7選 初心者も安心、紅葉と温泉も楽しめる名峰へ2025年7月20日 更新

おすすめ山特集福島の登山スポットおすすめ7選 初心者も安心、紅葉と温泉も楽しめる名峰へ2025年7月20日 更新

日本百名山について詳しく知りたい人は

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。

紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。

今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。