日本全国の登山コースガイド

検索条件を入力

検索結果1117件中

861-880件

-

生瀬富士から袋田の滝へ

- 日帰り

- 5時間15分

- 9.3km

生瀬富士から袋田の滝へ

- 日帰り

- 5時間15分

- 9.3km

JR水郡線の袋田駅からスタートします。駅を出て水郡線の踏切を渡ると少し先に「日本二十五勝、袋田の滝」の石碑があります。袋田小学校を過ぎ滝川を橋で2回渡ったら、大子町営第一駐車場の手前にある生瀬富士登山口の標識に従って進んでいきます。真っ直ぐ進むと硯工房があり右側の民家の裏が登山道入口です。登山道は沢沿いの高みに付いていて、暫く歩いて左側の尾根に取り付きます。この尾根はなかなか急な登りで稜線に出る手前にはロープが張ってあります。登り着いた稜線は鞍部になっていて右にルートを取ります。暫く進むと男体山火山角礫岩の急な岩場が現れます。クサリに助けられて岩場を乗越すと程なく生瀬富士頂上です。山頂からは南側の男体山、白木山、長福山等眺望は抜群です。さらに頂上付近の露岩帯を足元に注意して端まで渡れば展望は申し分ないです。 生瀬富士からはロープの張られた岩場を下ります。立神山から先は袋田温泉や久慈川、月居山北峰等を見ながら下っていきます。急な登山道にはロープが張られており小さなアップダウンをしながら進んでいくと程なく十字路に到着、地名を「かずま」と言います。左は小生瀬、右は滝本でエスケープルートに使えますが、登山道の下半分は多くのロープの張られた急斜面で滑りやすいのでかなりの注意が必要です。ここは直進して袋田の滝上である「滝のぞき」から滝を俯瞰しましょう。滝のぞきからは尾根を下りて行き、渡渉地点である滝川のほとりに着きます。水量があるためよほどの減水期でなければ飛び石で渡ることは難しいです。素足ではなく何かサンダル等の履物を用意した方が良いでしょう。下流に生瀬滝と袋田の滝があるわけですが、穏やかな流れからは想像がつかないです。慎重に貸別荘の建つ対岸まで渡ったら道標に従って尾根に取り付きます。暫く進むと袋田の滝への看板があり、月居山北峰からの登山道が合流します。左に登れば月居山北峰ですが、ここは袋田の滝方面に進みます。コンクリートの階段や登山道が続き、最後に手すりの付いた急な階段を下りれば袋田の滝に降り立ちます。吊り橋を渡り袋田の滝を見学に行きましょう。エレベーターで観瀑台に上がれば袋田の滝の全容が楽しめます。 帰りは滝本バス停から袋田駅行きのバスがありますが、本数が少ないので袋田駅まで歩いて向かいます。JR水郡線の袋田駅からスタートします。駅を出て水郡線の踏切を渡ると少し先に「日本二十五勝、袋田の滝」の石碑があります。袋田小学校を過ぎ滝川を橋で2回渡ったら、大子町営第一駐車場の手前にある生瀬富士登山口の標識に従って進んでいきます。真っ直ぐ進むと硯工房があり右側の民家の裏が登山道入口です。登山道は沢沿いの高みに付いていて、暫く歩いて左側の尾根に取り付きます。この尾根はなかなか急な登りで稜線に出る手前にはロープが張ってあります。登り着いた稜線は鞍部になっていて右にルートを取ります。暫く進むと男体山火山角礫岩の急な岩場が現れます。クサリに助けられて岩場を乗越すと程なく生瀬富士頂上です。山頂からは南側の男体山、白木山、長福山等眺望は抜群です。さらに頂上付近の露岩帯を足元に注意して端まで渡れば展望は申し分ないです。 生瀬富士からはロープの張られた岩場を下ります。立神山から先は袋田温泉や久慈川、月居山北峰等を見ながら下っていきます。急な登山道にはロープが張られており小さなアップダウンをしながら進んでいくと程なく十字路に到着、地名を「かずま」と言います。左は小生瀬、右は滝本でエスケープルートに使えますが、登山道の下半分は多くのロープの張られた急斜面で滑りやすいのでかなりの注意が必要です。ここは直進して袋田の滝上である「滝のぞき」から滝を俯瞰しましょう。滝のぞきからは尾根を下りて行き、渡渉地点である滝川のほとりに着きます。水量があるためよほどの減水期でなければ飛び石で渡ることは難しいです。素足ではなく何かサンダル等の履物を用意した方が良いでしょう。下流に生瀬滝と袋田の滝があるわけですが、穏やかな流れからは想像がつかないです。慎重に貸別荘の建つ対岸まで渡ったら道標に従って尾根に取り付きます。暫く進むと袋田の滝への看板があり、月居山北峰からの登山道が合流します。左に登れば月居山北峰ですが、ここは袋田の滝方面に進みます。コンクリートの階段や登山道が続き、最後に手すりの付いた急な階段を下りれば袋田の滝に降り立ちます。吊り橋を渡り袋田の滝を見学に行きましょう。エレベーターで観瀑台に上がれば袋田の滝の全容が楽しめます。 帰りは滝本バス停から袋田駅行きのバスがありますが、本数が少ないので袋田駅まで歩いて向かいます。 -

月居山から袋田の滝へ

- 日帰り

- 2時間40分

- 7.5km

月居山から袋田の滝へ

- 日帰り

- 2時間40分

- 7.5km

JR水郡線の袋田駅からスタートします。大子町営第一駐車場までの行程は大円地から奥久慈男体山へ(コースガイド)を参照してください。駐車場を過ぎて見返橋を渡って分岐を右へ、そこに月居山登山口のサインがあるのでここを入って行きます。この辺りからは生瀬富士が良く見えます。農家レストランみらんど袋田のそばを抜けると車道に出ます。車道を渡り「月居山登山口 七曲り」方面に進みます。最初はジグザグ道でしばらく登って行くと林道に出ます。林道をさらに行くと奥久慈自然休養林の看板が現れ、登山道は左側に分岐して登って行きます。登山道を進むと、袋田自然研究路の看板があり袋田の滝方面からの登山道が合流するので、ここは右に進みます。途中で大岩がゴロゴロしている場所にでます。これは1864年の元治甲子の変と言われる内乱で、諸生党が天狗党側に月居峠から岩を落として攻撃した跡です。月居峠はもうすぐです。 月居峠は十字路になっていて、真っ直ぐ行くと月居古道を通って国道461号へ、北側に登れば月居山北峰経由で袋田の滝に出ます。右側に曲がって南へ登れば月居城址のある月居山南峰、さらには奥久慈男体山までの縦走路になっています。時間が許せば月居山北峰まで往復しましょう。月居観音堂の横を通り徳川斉昭公の歌碑を見て月居山北峰に立ちます。 月居峠からは月居山南峰に登ります。かつては月居城のあった南峰は樹木が繫茂して展望はありませんが、紅葉の時期には素晴らしい光景を見る事ができます。 峠からは来た道を少し戻り袋田自然研究路の看板の所は直進します。コンクリートの張られた道で雨の日などは滑りやすいので注意して下りて行きます。途中で生瀬富士の見える場所を通り滝見茶屋の前に着きます。少し手前に男体山・月居山登山口の石の道標が立っています。時間に余裕があれば袋田の滝をぜひ見学して行きましょう。 滝見茶屋前を右へ、滝川をゆれる吊り橋で名瀑を鑑賞しましょう。吊り橋を渡った場所からでも滝は十分に見ることができますが、利用料金を払いエレベーターで観瀑台に上がればさらに素晴らしい袋田の滝を見学できます。この場合はトンネルを通って滝本バス停方面に行く事が出来ます。観瀑台を利用しない場合は吊り橋で来た道を滝見茶屋まで戻り、道なりに行けば滝本バス停に行けます。土産物屋街を抜けると左手に滝本バス停がありますが、バスの便数は少ないので袋田駅まで往路を戻ります。JR水郡線の袋田駅からスタートします。大子町営第一駐車場までの行程は大円地から奥久慈男体山へ(コースガイド)を参照してください。駐車場を過ぎて見返橋を渡って分岐を右へ、そこに月居山登山口のサインがあるのでここを入って行きます。この辺りからは生瀬富士が良く見えます。農家レストランみらんど袋田のそばを抜けると車道に出ます。車道を渡り「月居山登山口 七曲り」方面に進みます。最初はジグザグ道でしばらく登って行くと林道に出ます。林道をさらに行くと奥久慈自然休養林の看板が現れ、登山道は左側に分岐して登って行きます。登山道を進むと、袋田自然研究路の看板があり袋田の滝方面からの登山道が合流するので、ここは右に進みます。途中で大岩がゴロゴロしている場所にでます。これは1864年の元治甲子の変と言われる内乱で、諸生党が天狗党側に月居峠から岩を落として攻撃した跡です。月居峠はもうすぐです。 月居峠は十字路になっていて、真っ直ぐ行くと月居古道を通って国道461号へ、北側に登れば月居山北峰経由で袋田の滝に出ます。右側に曲がって南へ登れば月居城址のある月居山南峰、さらには奥久慈男体山までの縦走路になっています。時間が許せば月居山北峰まで往復しましょう。月居観音堂の横を通り徳川斉昭公の歌碑を見て月居山北峰に立ちます。 月居峠からは月居山南峰に登ります。かつては月居城のあった南峰は樹木が繫茂して展望はありませんが、紅葉の時期には素晴らしい光景を見る事ができます。 峠からは来た道を少し戻り袋田自然研究路の看板の所は直進します。コンクリートの張られた道で雨の日などは滑りやすいので注意して下りて行きます。途中で生瀬富士の見える場所を通り滝見茶屋の前に着きます。少し手前に男体山・月居山登山口の石の道標が立っています。時間に余裕があれば袋田の滝をぜひ見学して行きましょう。 滝見茶屋前を右へ、滝川をゆれる吊り橋で名瀑を鑑賞しましょう。吊り橋を渡った場所からでも滝は十分に見ることができますが、利用料金を払いエレベーターで観瀑台に上がればさらに素晴らしい袋田の滝を見学できます。この場合はトンネルを通って滝本バス停方面に行く事が出来ます。観瀑台を利用しない場合は吊り橋で来た道を滝見茶屋まで戻り、道なりに行けば滝本バス停に行けます。土産物屋街を抜けると左手に滝本バス停がありますが、バスの便数は少ないので袋田駅まで往路を戻ります。 -

上小川駅から鷲の巣山へ

- 日帰り

- 3時間5分

- 6.7km

上小川駅から鷲の巣山へ

- 日帰り

- 3時間5分

- 6.7km

JR水郡線の上小川駅が登山のスタートです。駅前の道を左側に進み、三差路を直進します。しばらく行くと右手から国道118号が合流します。奥久慈橋を渡り「うるしの森」の看板のある所で国道と分かれて左に登って行きます。少し先で左に曲がって行くと鷲の巣山への道標が現れるので、ここを右手に入って行きます。盛夏だと草深いですが踏み跡ははっきりしています。さらに右に進むと山道らしくなります。尾根に出て鷲の巣山方面の指導標のある場所で登山道は右に曲がります。山の神を過ぎて登って行くと、尾根はやや狭くなって急な斜面にロープが現れます。その先のトラバース道は慎重に通過してください。ロープのある急斜面はこの先にもう一箇所出て来ます。 難所を越えると展望の良い所へ出ます。蛇行する久慈川と上小川の町並み、生瀬富士から北に連なるゴジラの背の様な尾根。そして目の前には大きく鷲の巣山が見られます。 少し下ってから灌木の茂ったなだらかな尾根を進むと、もう一つのビューポイントが現れます。かつて水郡線に蒸気機関車が走っていたころは撮影名所だった場所で、水郡線と久慈川の取り合わせが素晴らしいです。程なくして登山道は山頂直下の急な斜面に取り付きます。登りきったところで登山道を左折すれば尾根歩きに変わります。しばらく歩くと右手に袋田駅方面への登山道を分けます。ここから5分程で鷲の巣山山頂です。山頂手前には灌木が切れて北側の展望がありますが、祠のある山頂は木々に囲まれて展望はありません。 下山地点まで戻り左側に下りて行きます。ここも急な登山道なので足元に注意して降りましょう。この辺りの斜面には春先にイワウチワが一面に咲きます。 下山道には部分的に急な部分がありロープがあるのでゆっくりと下りて行きます。途中に奥久慈男体山と長福山の展望の良い所があります。下津原の集落の中を抜けて、新昭和橋で久慈川を渡ります。アユ釣りのシーズンであれば釣糸を垂らす太公望を前景に、奥久慈男体山を望むことができます。橋を渡り終えた所で右に曲がり下りて行きます。駅前通りを左側に進んで行くと間もなくウッディな袋田駅に到着です。JR水郡線の上小川駅が登山のスタートです。駅前の道を左側に進み、三差路を直進します。しばらく行くと右手から国道118号が合流します。奥久慈橋を渡り「うるしの森」の看板のある所で国道と分かれて左に登って行きます。少し先で左に曲がって行くと鷲の巣山への道標が現れるので、ここを右手に入って行きます。盛夏だと草深いですが踏み跡ははっきりしています。さらに右に進むと山道らしくなります。尾根に出て鷲の巣山方面の指導標のある場所で登山道は右に曲がります。山の神を過ぎて登って行くと、尾根はやや狭くなって急な斜面にロープが現れます。その先のトラバース道は慎重に通過してください。ロープのある急斜面はこの先にもう一箇所出て来ます。 難所を越えると展望の良い所へ出ます。蛇行する久慈川と上小川の町並み、生瀬富士から北に連なるゴジラの背の様な尾根。そして目の前には大きく鷲の巣山が見られます。 少し下ってから灌木の茂ったなだらかな尾根を進むと、もう一つのビューポイントが現れます。かつて水郡線に蒸気機関車が走っていたころは撮影名所だった場所で、水郡線と久慈川の取り合わせが素晴らしいです。程なくして登山道は山頂直下の急な斜面に取り付きます。登りきったところで登山道を左折すれば尾根歩きに変わります。しばらく歩くと右手に袋田駅方面への登山道を分けます。ここから5分程で鷲の巣山山頂です。山頂手前には灌木が切れて北側の展望がありますが、祠のある山頂は木々に囲まれて展望はありません。 下山地点まで戻り左側に下りて行きます。ここも急な登山道なので足元に注意して降りましょう。この辺りの斜面には春先にイワウチワが一面に咲きます。 下山道には部分的に急な部分がありロープがあるのでゆっくりと下りて行きます。途中に奥久慈男体山と長福山の展望の良い所があります。下津原の集落の中を抜けて、新昭和橋で久慈川を渡ります。アユ釣りのシーズンであれば釣糸を垂らす太公望を前景に、奥久慈男体山を望むことができます。橋を渡り終えた所で右に曲がり下りて行きます。駅前通りを左側に進んで行くと間もなくウッディな袋田駅に到着です。 -

湯沢峡から篭岩、篭岩山へ

- 日帰り

- 5時間15分

- 12.3km

湯沢峡から篭岩、篭岩山へ

- 日帰り

- 5時間15分

- 12.3km

スタートはJR水郡線の西金駅。駅を出て右手に進み坂を上がって国道118号を横切り湯沢川の上流に向かいます。20分程で湯沢集落に着きます。真っ直ぐ行くと奥久慈男体山の登山口の大円地ですが右側に行きます。さらに進むと中湯沢で道が二手に分かれます。右方向につつじヶ丘へのガイドがありますが左側に登って行きます。入湯沢沿いに歩を進めると右側に登って行く道がありますが、これはつつじヶ丘に行く林道です。 田園の中の細い車道を真っ直ぐ行くと佐中で奥久慈パノラマラインに出ます。民家の脇を通って谷が狭くなってくると右手に不動滝が現れます。不動滝の左側の岩場を固定ロープを頼りに高巻きするのですが、滝の落ち口付近は高度感があるので注意して慎重に登ります。しばらくは沢沿いに登り、沢の本流が左に曲がる所で急な尾根に取り付きます。ここから篭岩まではクサリやロープの急登になります。右手に鉄の手すりが見えれば篭岩に到着です。 篭岩には長いハシゴで登れますが斜度があるので慎重に。篭岩の上には展望台がありつつじヶ丘等がよく見えます。展望台のすぐ上にあずまやがあり一息つけます。篭岩山・上山ハイキングコースの指導標がありそちらに進みます。ほどなくして明山・亀ヶ淵への分岐が現れます。登山道の途中にある男体山火山角礫岩の露頭からは篭岩山が良く見えます。 ここからは角礫岩の急なキレットが2箇所出てくるのでロープや木の根を頼りに慎重に通過します。篭岩山の直下は角礫岩の岩尾根になっていてその上を歩きます。篭岩山頂上よりもこの辺りの方が展望も良く休憩する登山者も多いです。篭岩山のピークは狭く樹林が繫茂して展望は余り良くありません。下りも2箇所の岩場を越えてあずまやのある場所まで戻ります。 ここからは上山集落を通り西金駅を目指します。指導標に従い林道に出たら、すぐ先で右側へ入って行きます。民家の脇を通って行くと駅への指導標があるので、ここを入って行くと道は少し登りになり登山道らしくなります。しばらく進むとジグザグの下り道になり最後に階段を下りて奥久慈パノラマラインに出合います。ここは道路を渡ってつつじヶ丘方面に進みます。つつじヶ丘は公園になっていて男体山方面の展望が良く、ツツジの咲く頃はさらの素晴らしいです。林道を先に進むと下りになり何回かカーブして、西金駅からの道に合流します。後は往路と同じ車道を西金駅まで戻ります。スタートはJR水郡線の西金駅。駅を出て右手に進み坂を上がって国道118号を横切り湯沢川の上流に向かいます。20分程で湯沢集落に着きます。真っ直ぐ行くと奥久慈男体山の登山口の大円地ですが右側に行きます。さらに進むと中湯沢で道が二手に分かれます。右方向につつじヶ丘へのガイドがありますが左側に登って行きます。入湯沢沿いに歩を進めると右側に登って行く道がありますが、これはつつじヶ丘に行く林道です。 田園の中の細い車道を真っ直ぐ行くと佐中で奥久慈パノラマラインに出ます。民家の脇を通って谷が狭くなってくると右手に不動滝が現れます。不動滝の左側の岩場を固定ロープを頼りに高巻きするのですが、滝の落ち口付近は高度感があるので注意して慎重に登ります。しばらくは沢沿いに登り、沢の本流が左に曲がる所で急な尾根に取り付きます。ここから篭岩まではクサリやロープの急登になります。右手に鉄の手すりが見えれば篭岩に到着です。 篭岩には長いハシゴで登れますが斜度があるので慎重に。篭岩の上には展望台がありつつじヶ丘等がよく見えます。展望台のすぐ上にあずまやがあり一息つけます。篭岩山・上山ハイキングコースの指導標がありそちらに進みます。ほどなくして明山・亀ヶ淵への分岐が現れます。登山道の途中にある男体山火山角礫岩の露頭からは篭岩山が良く見えます。 ここからは角礫岩の急なキレットが2箇所出てくるのでロープや木の根を頼りに慎重に通過します。篭岩山の直下は角礫岩の岩尾根になっていてその上を歩きます。篭岩山頂上よりもこの辺りの方が展望も良く休憩する登山者も多いです。篭岩山のピークは狭く樹林が繫茂して展望は余り良くありません。下りも2箇所の岩場を越えてあずまやのある場所まで戻ります。 ここからは上山集落を通り西金駅を目指します。指導標に従い林道に出たら、すぐ先で右側へ入って行きます。民家の脇を通って行くと駅への指導標があるので、ここを入って行くと道は少し登りになり登山道らしくなります。しばらく進むとジグザグの下り道になり最後に階段を下りて奥久慈パノラマラインに出合います。ここは道路を渡ってつつじヶ丘方面に進みます。つつじヶ丘は公園になっていて男体山方面の展望が良く、ツツジの咲く頃はさらの素晴らしいです。林道を先に進むと下りになり何回かカーブして、西金駅からの道に合流します。後は往路と同じ車道を西金駅まで戻ります。 -

御岩神社から高鈴山へ

- 日帰り

- 4時間20分

- 10.9km

御岩神社から高鈴山へ

- 日帰り

- 4時間20分

- 10.9km

高鈴山の登山口である御岩神社前バス停まではJR常磐線の日立駅前から茨城交通の東河内行きバスで向かいます。御岩神社前バス停で下車、鳥居をくぐり抜け進みます。朱塗りの楼門を通り御岩神社に参拝します。ここから表参道、裏参道に分かれます。左手の表参道を登って行くと水戸光圀公が大日本史編纂祈願した賀毘禮神宮があります。この先の裏参道からの道が合流する所で左側へ直登します。御岩山直登ルートは現在通行止めなので左側にトラバースして行くと、高鈴山、御岩山と向陽台との分岐に出るのでルートを右に取り山頂を目指します。取り付きは急坂ですが登り着いた御岩山山頂からの展望は良いです。御岩山からの登山道は良く整備されています。稜線ルートとトラバース道がありますが先で合流します。玉だれの滝分岐を過ぎ登山道は緩やかにアップダウンして進みます。東屋を左手に登山道は林道に出ます。林道を右に進んでいくと赤テープを巻いた道が右に現れます。この旧登山道を行っても林道を真っ直ぐ進んでも山頂は近いです。センブリ等で花の百名山になっている高鈴山は山頂に展望デッキがあり茨城県北部の山の眺めが良いです。またレーダー雨量観測の巨大なコンクリート製の塔が立っていて、この山の目印になっています。 下山は助川城跡公園を目指します。しばらく林道を下って行くと、林道が右に曲がる所がありそこが四辻になっています。41番の札の巻かれた指導標に従って助川城址方面に進みます。少し行くと荒れた林道を歩くようになります。70基程の石仏のある金山百体観音に出て、さらに30分程下るとおむすびの形をしたおむすび池のほとりに着きます。この辺りは助川山市民の森の一部。公園内の登山道を助川山まで歩くのもおすすめです。頂上には大きな休憩舎があり360度の展望を誇ります。高鈴山や北側に神峰山、日立市の街並みや太平洋の大海原等、見飽きない大展望が広がります。 展望を満喫したら助川城跡公園に向かいましょう。山根口までは林道を歩きます。ここで道は助川城址と電線工場方面に二分します。助川城跡公園へは上に索道がかかってあるので、安全のために円形の小さなトンネルを通って行きます。途中で馬頭観音のある化粧水分岐を過ぎ市街地に入っていきます。やや分りづらいですが案内図もあるのでそれに従って歩いて行きます。やがて石垣が見えてくれば助川城跡公園に到着です。助川城は水戸藩が海防のためにつくった城ですが今は公園として整備されています。近くに御殿山団地バス停もありますが、日立駅まで歩いても大した距離ではありません。高鈴山の登山口である御岩神社前バス停まではJR常磐線の日立駅前から茨城交通の東河内行きバスで向かいます。御岩神社前バス停で下車、鳥居をくぐり抜け進みます。朱塗りの楼門を通り御岩神社に参拝します。ここから表参道、裏参道に分かれます。左手の表参道を登って行くと水戸光圀公が大日本史編纂祈願した賀毘禮神宮があります。この先の裏参道からの道が合流する所で左側へ直登します。御岩山直登ルートは現在通行止めなので左側にトラバースして行くと、高鈴山、御岩山と向陽台との分岐に出るのでルートを右に取り山頂を目指します。取り付きは急坂ですが登り着いた御岩山山頂からの展望は良いです。御岩山からの登山道は良く整備されています。稜線ルートとトラバース道がありますが先で合流します。玉だれの滝分岐を過ぎ登山道は緩やかにアップダウンして進みます。東屋を左手に登山道は林道に出ます。林道を右に進んでいくと赤テープを巻いた道が右に現れます。この旧登山道を行っても林道を真っ直ぐ進んでも山頂は近いです。センブリ等で花の百名山になっている高鈴山は山頂に展望デッキがあり茨城県北部の山の眺めが良いです。またレーダー雨量観測の巨大なコンクリート製の塔が立っていて、この山の目印になっています。 下山は助川城跡公園を目指します。しばらく林道を下って行くと、林道が右に曲がる所がありそこが四辻になっています。41番の札の巻かれた指導標に従って助川城址方面に進みます。少し行くと荒れた林道を歩くようになります。70基程の石仏のある金山百体観音に出て、さらに30分程下るとおむすびの形をしたおむすび池のほとりに着きます。この辺りは助川山市民の森の一部。公園内の登山道を助川山まで歩くのもおすすめです。頂上には大きな休憩舎があり360度の展望を誇ります。高鈴山や北側に神峰山、日立市の街並みや太平洋の大海原等、見飽きない大展望が広がります。 展望を満喫したら助川城跡公園に向かいましょう。山根口までは林道を歩きます。ここで道は助川城址と電線工場方面に二分します。助川城跡公園へは上に索道がかかってあるので、安全のために円形の小さなトンネルを通って行きます。途中で馬頭観音のある化粧水分岐を過ぎ市街地に入っていきます。やや分りづらいですが案内図もあるのでそれに従って歩いて行きます。やがて石垣が見えてくれば助川城跡公園に到着です。助川城は水戸藩が海防のためにつくった城ですが今は公園として整備されています。近くに御殿山団地バス停もありますが、日立駅まで歩いても大した距離ではありません。 -

神峰山

- 日帰り

- 4時間25分

- 12.3km

神峰山

- 日帰り

- 4時間25分

- 12.3km

日鉱記念館前バス停からスタートします。車道を横断して歩道をトンネルの手前まで歩きます。階段を登って上の林道に出ます。神峰山登山口の標識がある所から登山道に入ります。僅かな登りで稜線に出るのでここは右側に進み、しばらくすると「奥日立きららの里」の分岐が出てきます。ここから神峰山までは約900m。この辺りの登山道脇にはオオシマザクラの桜の木が沢山生えています。これは日立鉱山が銅の精錬の時に出る亜硫酸ガスに強いオオシマザクラを320万本植樹して森林再生を図ったものです。索道の施設の跡でしょうか、コンクリートの構造物も登山道の脇にあります。山頂のトラバース道の所まで来ると山頂は近いです。 神峰山の山頂には神峰神社奥宮が鎮座しています。ここからの展望は大煙突を前景に日立市街地や太平洋の大海原、常磐自動車道の赤い橋梁等、非常に優れていますので十分に楽しみましょう。山頂には旧神峰山観測所や説明版、ハートの形をした可愛らしい池もあります。 山頂に別れを告げ先に進みます。道はすぐに左右に分かれますが右側に進みます。この辺りの山の斜面には小さなアジサイの群落があり6月の開花期には可憐な花が咲き誇ります。 次は羽黒山に向かいますが途中に桜の巨木があり驚かされます。沢平を経て石尊山への指導標がありますが、踏み跡は薄いです。羽黒山は樹木に囲まれて展望はありません。何かの観測に使ったのでしょうか、朽ちた鉄の櫓が残っています。羽黒山から15分程下ると登山道の分岐があり、左に行くと小木津山自然公園を通ってJR常磐線の小木津駅まで歩けます。小木津山自然公園方面には途中にもう一つの分岐があり、小木津山石尊林道を歩いて石尊山を越え十王パノラマ公園まで歩くこともできます。 さて分岐を直進すると、間もなく石碑が建つ蛇塚に着きます。すぐ先に大煙突展望台があるので往復しましょう。登山道は尾根上の木のトンネルの様な場所を通過し、やがて緑色のフェンス沿いに歩くようになり擬木の急な階段を下りて切通に出ます。鞍掛山緑地駐車場を横手に車道を渡り登山道に入ると途中で高鈴山の良く見えるポイントがあり、しばらく歩いたら再度車道に出ます。大煙突記念碑、新田次郎文学碑を見てから、かみねレジャーランドの前を通りかみね公園に入ります。公園内には展望台があり、これに登ると大煙突を従えた神峰山や遠くに高鈴山、さらには太平洋も展望できます。神峰神社里宮へ立ち寄ってからJR常磐線日立駅へと向かいます。神峰公園口バス停から日立駅までバスを利用してもよいでしょう。日鉱記念館前バス停からスタートします。車道を横断して歩道をトンネルの手前まで歩きます。階段を登って上の林道に出ます。神峰山登山口の標識がある所から登山道に入ります。僅かな登りで稜線に出るのでここは右側に進み、しばらくすると「奥日立きららの里」の分岐が出てきます。ここから神峰山までは約900m。この辺りの登山道脇にはオオシマザクラの桜の木が沢山生えています。これは日立鉱山が銅の精錬の時に出る亜硫酸ガスに強いオオシマザクラを320万本植樹して森林再生を図ったものです。索道の施設の跡でしょうか、コンクリートの構造物も登山道の脇にあります。山頂のトラバース道の所まで来ると山頂は近いです。 神峰山の山頂には神峰神社奥宮が鎮座しています。ここからの展望は大煙突を前景に日立市街地や太平洋の大海原、常磐自動車道の赤い橋梁等、非常に優れていますので十分に楽しみましょう。山頂には旧神峰山観測所や説明版、ハートの形をした可愛らしい池もあります。 山頂に別れを告げ先に進みます。道はすぐに左右に分かれますが右側に進みます。この辺りの山の斜面には小さなアジサイの群落があり6月の開花期には可憐な花が咲き誇ります。 次は羽黒山に向かいますが途中に桜の巨木があり驚かされます。沢平を経て石尊山への指導標がありますが、踏み跡は薄いです。羽黒山は樹木に囲まれて展望はありません。何かの観測に使ったのでしょうか、朽ちた鉄の櫓が残っています。羽黒山から15分程下ると登山道の分岐があり、左に行くと小木津山自然公園を通ってJR常磐線の小木津駅まで歩けます。小木津山自然公園方面には途中にもう一つの分岐があり、小木津山石尊林道を歩いて石尊山を越え十王パノラマ公園まで歩くこともできます。 さて分岐を直進すると、間もなく石碑が建つ蛇塚に着きます。すぐ先に大煙突展望台があるので往復しましょう。登山道は尾根上の木のトンネルの様な場所を通過し、やがて緑色のフェンス沿いに歩くようになり擬木の急な階段を下りて切通に出ます。鞍掛山緑地駐車場を横手に車道を渡り登山道に入ると途中で高鈴山の良く見えるポイントがあり、しばらく歩いたら再度車道に出ます。大煙突記念碑、新田次郎文学碑を見てから、かみねレジャーランドの前を通りかみね公園に入ります。公園内には展望台があり、これに登ると大煙突を従えた神峰山や遠くに高鈴山、さらには太平洋も展望できます。神峰神社里宮へ立ち寄ってからJR常磐線日立駅へと向かいます。神峰公園口バス停から日立駅までバスを利用してもよいでしょう。 -

吉田ルート

- 1泊2日

- 9時間7分

- 13.6km

吉田ルート

- 1泊2日

- 9時間7分

- 13.6km

北口、裏口とも呼ばれた吉田口は、北口本宮冨士浅間神社を起点とする富士講で栄えた登拝道です。小御嶽神社の建つ船津口五合目(現在の富士スバルライン五合目)までバスで達せられるようになって登山者の流れは一変し、現在は吉田ルートとして富士登山道中で最多の登山者数を誇ります。なお吉田ルートの基調色は黄色です。 スバルライン五合目の標高は2305m。宿泊施設や売店が立ち並ぶ広場を抜けると登山道に導かれます。眺めのよい水平道がわずかに下り始めると泉ヶ滝の分岐点。佐藤小屋への道を左手に見送り、右手のスロープを登って、富士山安全指導センターの建つ吉田口六合目に上がります。わずか上方で復路となる下山道を合せ、左手上方を目指します。行く手には七合目に連なる山小屋が仰がれます。 標高2700mの花小屋から始まる七合目には、7軒の山小屋が建ち並びます。七合目救護所をへて最上部の東洋館までは、吉田大沢右岸をなす急峻な岩尾根をたどります。眺めは素晴らしく小気味よく高度が上がる反面、雨模様や強風時はスリップや転倒に注意が必要です。標高3000mを超えると、救護所のある太子館はじめ4軒の山小屋が建つ八合目。傾斜はいくぶん緩むものの足をとられる砂礫の道で、疲れも加わりペースが鈍る所です。下山道への連絡道を分けた先が、須走ルートを合せた本八合目(3370m)。ここからは胸突き八丁と呼ばれる山頂への登高です。御来光館の建つ八合五勺から九合目の小屋跡を過ぎます。赤褐色の岩礫が転がる道は歩きにくく、道幅もないゆえ夏山最盛期の夜明け前などは、山頂での御来光目当ての登山者で渋滞もします。登り着いた吉田・須走ルート山頂には、浅間大社東北奥宮である久須志神社が祀られています。 下山道は、久須志神社から左に進んだ大日岳との鞍部状から左に分岐します。幅広のブルドーザー道をたどり、本八合目をかすめて須走ルート八合目(下江戸屋分岐)前に降り立ちます。ここで下山道が二分します。道なりに下っていくのは須走ルート下山道。吉田ルート下山道は標識に従って左に折れ、下江戸屋の軒先を通って延びています。下江戸屋手前にも注意喚起の標識が立ちますが、分岐を見落とす人が後を絶ちません。広大な斜面に続くジグザグ道は、飽きるほどに単調です。緊急避難所を過ぎ、七合目公衆トイレのやや下方で左に方向を変えます。吉田口六合目に出て往路に合流し、スバルライン五合目に戻ります。北口、裏口とも呼ばれた吉田口は、北口本宮冨士浅間神社を起点とする富士講で栄えた登拝道です。小御嶽神社の建つ船津口五合目(現在の富士スバルライン五合目)までバスで達せられるようになって登山者の流れは一変し、現在は吉田ルートとして富士登山道中で最多の登山者数を誇ります。なお吉田ルートの基調色は黄色です。 スバルライン五合目の標高は2305m。宿泊施設や売店が立ち並ぶ広場を抜けると登山道に導かれます。眺めのよい水平道がわずかに下り始めると泉ヶ滝の分岐点。佐藤小屋への道を左手に見送り、右手のスロープを登って、富士山安全指導センターの建つ吉田口六合目に上がります。わずか上方で復路となる下山道を合せ、左手上方を目指します。行く手には七合目に連なる山小屋が仰がれます。 標高2700mの花小屋から始まる七合目には、7軒の山小屋が建ち並びます。七合目救護所をへて最上部の東洋館までは、吉田大沢右岸をなす急峻な岩尾根をたどります。眺めは素晴らしく小気味よく高度が上がる反面、雨模様や強風時はスリップや転倒に注意が必要です。標高3000mを超えると、救護所のある太子館はじめ4軒の山小屋が建つ八合目。傾斜はいくぶん緩むものの足をとられる砂礫の道で、疲れも加わりペースが鈍る所です。下山道への連絡道を分けた先が、須走ルートを合せた本八合目(3370m)。ここからは胸突き八丁と呼ばれる山頂への登高です。御来光館の建つ八合五勺から九合目の小屋跡を過ぎます。赤褐色の岩礫が転がる道は歩きにくく、道幅もないゆえ夏山最盛期の夜明け前などは、山頂での御来光目当ての登山者で渋滞もします。登り着いた吉田・須走ルート山頂には、浅間大社東北奥宮である久須志神社が祀られています。 下山道は、久須志神社から左に進んだ大日岳との鞍部状から左に分岐します。幅広のブルドーザー道をたどり、本八合目をかすめて須走ルート八合目(下江戸屋分岐)前に降り立ちます。ここで下山道が二分します。道なりに下っていくのは須走ルート下山道。吉田ルート下山道は標識に従って左に折れ、下江戸屋の軒先を通って延びています。下江戸屋手前にも注意喚起の標識が立ちますが、分岐を見落とす人が後を絶ちません。広大な斜面に続くジグザグ道は、飽きるほどに単調です。緊急避難所を過ぎ、七合目公衆トイレのやや下方で左に方向を変えます。吉田口六合目に出て往路に合流し、スバルライン五合目に戻ります。 -

富士宮ルート

- 1泊2日

- 8時間40分

- 7.6km

富士宮ルート

- 1泊2日

- 8時間40分

- 7.6km

富士山本宮浅間大社の建つ大宮(現在の富士宮)から富士山頂を目指す修験の道が富士表口、大宮口と呼ばれ栄えた富士宮口(三島口)です。富士宮ルートとしての登山起点、五合目の標高は2380m。富士山の各五合目にあって最高所に位置します。下山専用道を持たないゆえ下山者も加わり混雑も見られますが、山頂へ至る最短路として吉田ルートに次ぐ人気を誇ります。ルートの基調色は青色。 森林限界上に位置する富士宮口五合目バス停から右手の階段を上がれば登山口です。登山道開通期間中には富士山総合指導センターが開設されます。外国人で初の富士登山を果たしたオールコックの胸像脇から登山道は始まります。すぐ上で立派な公衆トイレを見て、斜上するスロープをたどります。小尾根を越えると、2軒の山小屋が建つ六合目です。宝永山荘の右端からは、山頂を目指し一直線の登高が始まります。六合目から新七合目、七合目、八合目へと、ほぼ50分から1時間の歩程毎に山小屋が現れます。宝永山と肩を並べる位置に新七合目、標高3000mラインを超せば七合目です。頂上直下と並び急峻かつ険しいのが八合目直下。赤褐色の岩塊や砂礫のスロープを右方向へたどり、短い岩場を越えてひと登りすると、救護所である富士山衛生センターも建つ八合目です。八合目の上方には大きな凹状地形が広がり、遅くまで残雪が見られます。ルートは左手の尾根状をたどり、九合目をへて本ルート最終の山小屋が建つ九合五勺に達します。山頂直下は脆そうな岩肌が左右からせり出した急峻な喉状です。下山者とのすれ違いや落石にも注意してこれを登り切れば、富士山頂上浅間大社奥宮の建つ富士宮ルート山頂です。 下山は往路をたどります。このほか御殿場ルート下山~宝永山馬の背経由で富士宮口五合目に至る行程も広く利用されています。ただし営業小屋は限られます。数箇所の分岐点があるほか、視界不良時の宝永第一火口底では、ルートを見失わぬよう注意が必要です。富士山本宮浅間大社の建つ大宮(現在の富士宮)から富士山頂を目指す修験の道が富士表口、大宮口と呼ばれ栄えた富士宮口(三島口)です。富士宮ルートとしての登山起点、五合目の標高は2380m。富士山の各五合目にあって最高所に位置します。下山専用道を持たないゆえ下山者も加わり混雑も見られますが、山頂へ至る最短路として吉田ルートに次ぐ人気を誇ります。ルートの基調色は青色。 森林限界上に位置する富士宮口五合目バス停から右手の階段を上がれば登山口です。登山道開通期間中には富士山総合指導センターが開設されます。外国人で初の富士登山を果たしたオールコックの胸像脇から登山道は始まります。すぐ上で立派な公衆トイレを見て、斜上するスロープをたどります。小尾根を越えると、2軒の山小屋が建つ六合目です。宝永山荘の右端からは、山頂を目指し一直線の登高が始まります。六合目から新七合目、七合目、八合目へと、ほぼ50分から1時間の歩程毎に山小屋が現れます。宝永山と肩を並べる位置に新七合目、標高3000mラインを超せば七合目です。頂上直下と並び急峻かつ険しいのが八合目直下。赤褐色の岩塊や砂礫のスロープを右方向へたどり、短い岩場を越えてひと登りすると、救護所である富士山衛生センターも建つ八合目です。八合目の上方には大きな凹状地形が広がり、遅くまで残雪が見られます。ルートは左手の尾根状をたどり、九合目をへて本ルート最終の山小屋が建つ九合五勺に達します。山頂直下は脆そうな岩肌が左右からせり出した急峻な喉状です。下山者とのすれ違いや落石にも注意してこれを登り切れば、富士山頂上浅間大社奥宮の建つ富士宮ルート山頂です。 下山は往路をたどります。このほか御殿場ルート下山~宝永山馬の背経由で富士宮口五合目に至る行程も広く利用されています。ただし営業小屋は限られます。数箇所の分岐点があるほか、視界不良時の宝永第一火口底では、ルートを見失わぬよう注意が必要です。 -

須走ルート

- 1泊2日

- 9時間57分

- 12.2km

須走ルート

- 1泊2日

- 9時間57分

- 12.2km

東口と呼ばれた須走口は、東口本宮須走浅間神社を起点とした古い歴史を誇る富士登山道です。須走ルートとしての登山起点は、標高1970mの須走口五合目。吉田・富士宮両ルートの五合目より数百m低いものの、これら2ルートの混雑に比せば、比較的落ち着いています。ルートの基調色は赤色に設定されています。 須走口五合目から2軒の山小屋の軒先を抜け、ミヤマハンノキやダケカンバなどが主体の樹陰の道をたどります。下山道をあわせた先で山頂を仰ぐ砂礫の斜面に出ますが、長田山荘が建つ新六合目から先も低灌木帯が続き、林床には花も多くみられます。瀬戸館の建つ本六合目は標高2620m余。この高さまで緑があるのは須走ルートだけです。六合目を過ぎて草木は低くなり、やがて岩礫の斜面に移ろいます。岩稜状に続くジグザグの急登を登り切ると、下山道を分ける七合目。右へ斜上して溶岩流を渡ると、本七合目下の急登が待っています。八合目までは下山道やブルドーザー道が複雑に交錯するので、下山時も含め標識に従って進みます。須走ルート八合目(下江戸屋分岐)からひと登りで、吉田ルート合流点の本八合目(3370m)です。ここからは吉田ルートをたどり(吉田ルート(コースガイド)参照)久須志神社(東北奥宮)に立ちます。 下山路は須走ルート八合目(下江戸屋分岐)まで吉田ルートと重なります。左折する吉田ルート下山道と分かれ、須走ルート下山は右方向へ道なりに続くスロープを下ります。本七合目で登山道と分かれ右(南)方向へ進むと、左手に下る砂走り道が現れます。砂礫が堆積した急斜面は足への負担も少なく、効率よく高度が下がります。ただし御殿場ルートの大砂走りに比べ転石もまじるので慎重さも必要です。傾斜が緩んで砂払五合目に降り立ち、樹林を抜けて須走口五合目に戻ります。東口と呼ばれた須走口は、東口本宮須走浅間神社を起点とした古い歴史を誇る富士登山道です。須走ルートとしての登山起点は、標高1970mの須走口五合目。吉田・富士宮両ルートの五合目より数百m低いものの、これら2ルートの混雑に比せば、比較的落ち着いています。ルートの基調色は赤色に設定されています。 須走口五合目から2軒の山小屋の軒先を抜け、ミヤマハンノキやダケカンバなどが主体の樹陰の道をたどります。下山道をあわせた先で山頂を仰ぐ砂礫の斜面に出ますが、長田山荘が建つ新六合目から先も低灌木帯が続き、林床には花も多くみられます。瀬戸館の建つ本六合目は標高2620m余。この高さまで緑があるのは須走ルートだけです。六合目を過ぎて草木は低くなり、やがて岩礫の斜面に移ろいます。岩稜状に続くジグザグの急登を登り切ると、下山道を分ける七合目。右へ斜上して溶岩流を渡ると、本七合目下の急登が待っています。八合目までは下山道やブルドーザー道が複雑に交錯するので、下山時も含め標識に従って進みます。須走ルート八合目(下江戸屋分岐)からひと登りで、吉田ルート合流点の本八合目(3370m)です。ここからは吉田ルートをたどり(吉田ルート(コースガイド)参照)久須志神社(東北奥宮)に立ちます。 下山路は須走ルート八合目(下江戸屋分岐)まで吉田ルートと重なります。左折する吉田ルート下山道と分かれ、須走ルート下山は右方向へ道なりに続くスロープを下ります。本七合目で登山道と分かれ右(南)方向へ進むと、左手に下る砂走り道が現れます。砂礫が堆積した急斜面は足への負担も少なく、効率よく高度が下がります。ただし御殿場ルートの大砂走りに比べ転石もまじるので慎重さも必要です。傾斜が緩んで砂払五合目に降り立ち、樹林を抜けて須走口五合目に戻ります。 -

御殿場ルート

- 1泊2日

- 11時間50分

- 17.8km

御殿場ルート

- 1泊2日

- 11時間50分

- 17.8km

東表口と呼ばれた御殿場口は1883(明治16)年、御殿場から須山口(南口)下部に連結して開削された新道です。登山起点の新五合目は標高1440mと、他の三登山道に比して圧倒的に低く、山頂までの距離も長大ですが、落ち着いた雰囲気と大砂走り下山道の存在により根強い支持も得ています。ルートを表す基調色は緑色です。 御殿場口新五合目バス停からひと登りした大石茶屋からは、小さな蛇行を繰り返しながら緩やかな砂礫の斜面をたどります。次郎坊(新五合五勺)で下山道と交差したのち、顕著に右斜上していきます。単調なうえに砂礫に足をとられて歩きにくい所です。新六合目からは、露岩や転石も目立つようになります。六合目をへて標高3000mを超え、日の出館(休業中)の建つ七合目に上がります。七合五勺へと緩やかに左斜上の後は、赤褐色の火山礫が覆う急峻な岩稜状に変わります。赤岩八合館が建つ七合九勺から八合目・見晴館跡を傍らに見て尾根を左に回り込むと、山頂直下の凹状部です。露岩や浮き石が覆うつづら折りの急登を登り切った小鞍部が、銀明水が祀られた御殿場ルート山頂です。 下山は七合目まで往路を下ります。七合目直下で登山道を左に分け、砂礫が堆積した砂走り状の道へと導かれます。下り(走り)六合で、御殿場口六合目へつづくプリンスルートを左に分け、すぐ下方で宝永山馬の背への道を右に分けます。天候がよければ、宝永山に立ち寄るとよいでしょう。 岩まじりの道が細かい砂礫主体となり、急峻かつ豪快な大砂走りとなります。木柱とロープに沿ってぐんぐんと高度を下げ、次郎坊(新五合五勺)で大砂走りを終えます。まっすぐ続く緩やかなスロープをたどり、御殿場口新五合目に下り着きます。東表口と呼ばれた御殿場口は1883(明治16)年、御殿場から須山口(南口)下部に連結して開削された新道です。登山起点の新五合目は標高1440mと、他の三登山道に比して圧倒的に低く、山頂までの距離も長大ですが、落ち着いた雰囲気と大砂走り下山道の存在により根強い支持も得ています。ルートを表す基調色は緑色です。 御殿場口新五合目バス停からひと登りした大石茶屋からは、小さな蛇行を繰り返しながら緩やかな砂礫の斜面をたどります。次郎坊(新五合五勺)で下山道と交差したのち、顕著に右斜上していきます。単調なうえに砂礫に足をとられて歩きにくい所です。新六合目からは、露岩や転石も目立つようになります。六合目をへて標高3000mを超え、日の出館(休業中)の建つ七合目に上がります。七合五勺へと緩やかに左斜上の後は、赤褐色の火山礫が覆う急峻な岩稜状に変わります。赤岩八合館が建つ七合九勺から八合目・見晴館跡を傍らに見て尾根を左に回り込むと、山頂直下の凹状部です。露岩や浮き石が覆うつづら折りの急登を登り切った小鞍部が、銀明水が祀られた御殿場ルート山頂です。 下山は七合目まで往路を下ります。七合目直下で登山道を左に分け、砂礫が堆積した砂走り状の道へと導かれます。下り(走り)六合で、御殿場口六合目へつづくプリンスルートを左に分け、すぐ下方で宝永山馬の背への道を右に分けます。天候がよければ、宝永山に立ち寄るとよいでしょう。 岩まじりの道が細かい砂礫主体となり、急峻かつ豪快な大砂走りとなります。木柱とロープに沿ってぐんぐんと高度を下げ、次郎坊(新五合五勺)で大砂走りを終えます。まっすぐ続く緩やかなスロープをたどり、御殿場口新五合目に下り着きます。 -

富士山頂・お鉢巡り

- 日帰り

- 1時間42分

- 2.5km

富士山頂・お鉢巡り

- 日帰り

- 1時間42分

- 2.5km

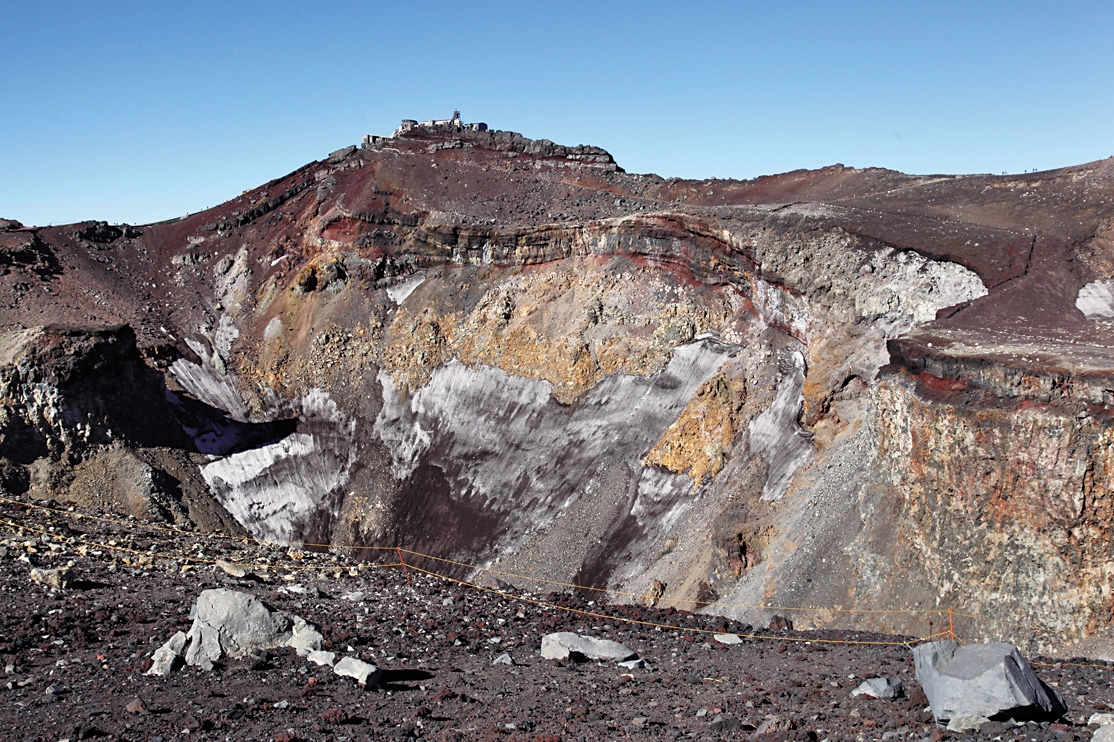

富士山頂は大内院、あるいはお鉢と呼ばれる直径約600m、深さ200m余の噴火口が口を開け、八峰(九峰とも)を数える峰頭がこれを取り囲みます。古来、富士山信仰ではこれをハスの八つの花びらに見立て、仏の尊名をあてた各峰を巡拝しながら一周しました。これが八葉巡りで、噴火口のすり鉢状から「お鉢巡り」と解釈されるようにもなったようです。お鉢はどちら回りでもよいですが、古来の通例は時計回りでした。ここでは久須志神社(東北奥宮)の建つ吉田・須走ルート山頂から一周します。成就岳から伊豆岳~朝日岳をへて東安ノ河原までは、路肩に注意して東側を巻き進みます。銀明水の小鞍部を越えた先が富士山頂上浅間大社奥宮の建つ富士宮ルート山頂です。三島岳の北を巻いて馬の背の急斜面に取付き、登り切った分岐を左へ上がれば剣ヶ峰です。分岐に戻り左(北)へ進み、西安ノ河原を抜けて大沢崩源頭部の外輪尾根上に上がります。小内院と呼ぶ噴火口跡を左に見て白山岳の裾を進みますが、金名水経由でもよいでしょう。久須志岳に上がり久須志神社(東北奥宮)でお鉢一周を終えます。富士山頂は大内院、あるいはお鉢と呼ばれる直径約600m、深さ200m余の噴火口が口を開け、八峰(九峰とも)を数える峰頭がこれを取り囲みます。古来、富士山信仰ではこれをハスの八つの花びらに見立て、仏の尊名をあてた各峰を巡拝しながら一周しました。これが八葉巡りで、噴火口のすり鉢状から「お鉢巡り」と解釈されるようにもなったようです。お鉢はどちら回りでもよいですが、古来の通例は時計回りでした。ここでは久須志神社(東北奥宮)の建つ吉田・須走ルート山頂から一周します。成就岳から伊豆岳~朝日岳をへて東安ノ河原までは、路肩に注意して東側を巻き進みます。銀明水の小鞍部を越えた先が富士山頂上浅間大社奥宮の建つ富士宮ルート山頂です。三島岳の北を巻いて馬の背の急斜面に取付き、登り切った分岐を左へ上がれば剣ヶ峰です。分岐に戻り左(北)へ進み、西安ノ河原を抜けて大沢崩源頭部の外輪尾根上に上がります。小内院と呼ぶ噴火口跡を左に見て白山岳の裾を進みますが、金名水経由でもよいでしょう。久須志岳に上がり久須志神社(東北奥宮)でお鉢一周を終えます。 -

水ヶ塚公園から須山口~宝永山周回

- 日帰り

- 7時間55分

- 13.5km

水ヶ塚公園から須山口~宝永山周回

- 日帰り

- 7時間55分

- 13.5km

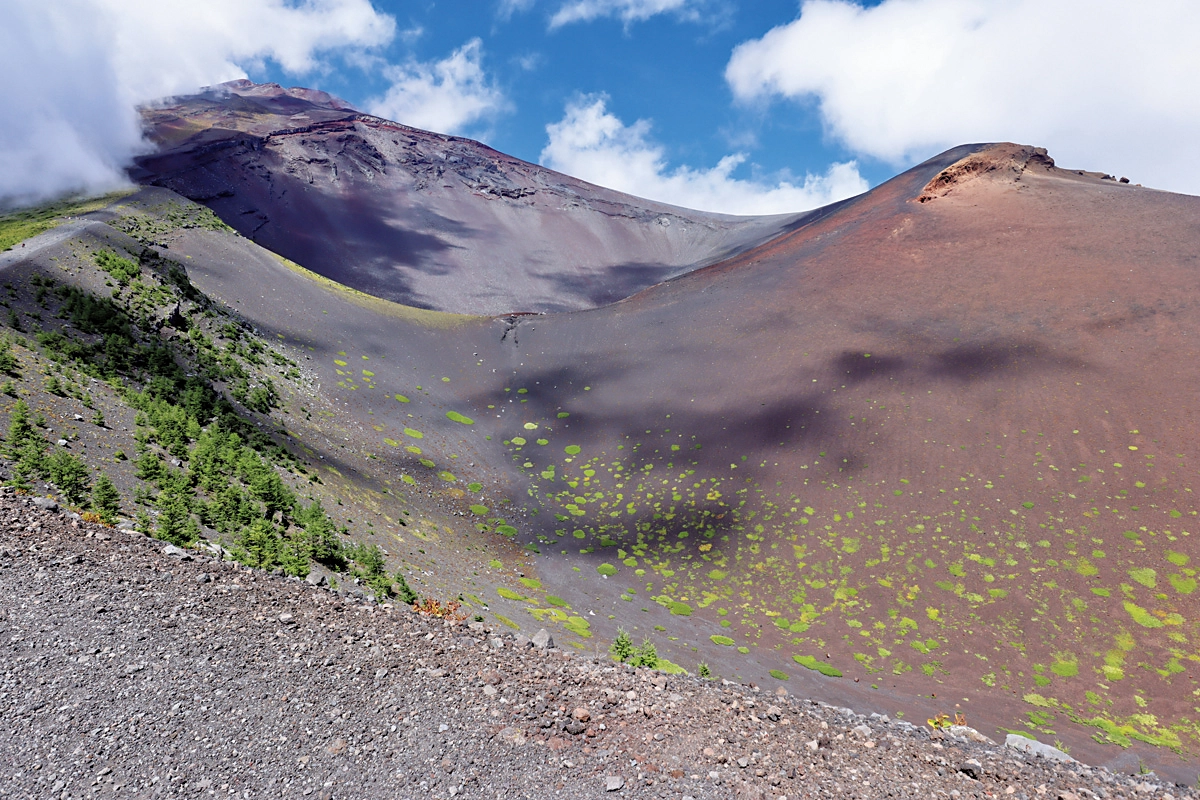

南口とも呼ばれた須山口は、古くから存在したという富士登山道ですが、宝永の大噴火で須山口五合目付近が消滅。安永年間に復興もされましたが廃れてしまいます。これが平成に入り、須山浅間神社から水ヶ塚公園~現六合目間を登山歩道、旧二合八勺から須山御胎内~水ヶ塚公園間を下山歩道として整備・復興されました。水ヶ塚公園を起点に、宝永山山頂を介して須山口の両歩道を周回します。 須山口登山歩道の入口は水ヶ塚公園の駐車場東端、富士山スカイラインの向かい側です。ここが上り一合(水ヶ塚入口)で、登山歩道の案内板が立ちます。苔むした樹林帯を緩やかに進み、上り一合五勺(上り)を過ぎて登山道らしくなります。荒れた雨裂などでは、これを巻いて踏み跡や目印のテープがつけられています。しだいに傾斜は強くなり、愛鷹連峰や西伊豆稜線が樹間にのぞく二合目を抜けると、顕著な左カーブで尾根上に上がります。ここが高鉢およびガラン沢コースへの分岐点で、わずかに右へ進むと御殿庭下の標識が立つ二合五勺・御殿庭下です。矮小化したカラマツが目を引く宝永第三火口一帯を御殿庭と呼び、カラマツが黄に色づく秋の景観は見事です。須山口登山歩道はこの先、火口の西縁をなす尾根状をたどります。御殿庭中(上り三合)を過ぎると木々も低くなり、視界も開けてきます。「三合五勺 御殿庭上」の標柱を見て森林限界に達し、不安定な岩礫の急斜面を登り切って第二、第一火口を仰ぐ四合目に上がります。宝永第一火口縁で右へ折れ、ベンチとテーブルが置かれた宝永第一火口に降り立ちます。 宝永山へは火口壁に「Z」型となって登山道が続きます。砂礫に足をとられ、体力を消耗する登りです。二度目の屈曲点の先で右方向のスロープに移り、宝永山に立ちます。宝永山からは馬の背をへて、御殿場ルート下山道へ。大砂走りの豪快な下りで一気に高度を下げると、旧二合八勺(須山口下山歩道分岐)から須山口下山歩道が分岐します。二合五勺を通り四辻への道は、砂礫地に続くだけに明瞭とはいえません。ルートを示す標柱も立ちますが、視界不良時はルートを外さぬよう注意しましょう。フジアザミが群生する斜面をへて二ツ塚上塚を右(西)に巻き、四辻(二合)を突っ切ります。幕岩への下降点をへて下り着いた須山御胎内(一合)が下り一合。ここから山腹道をたどり水ヶ塚公園に戻ります。なお須山口登山歩道の下部は、水ヶ塚公園~弁当場~富士山資料館をへて須山浅間神社を結びます(詳細は裾野市観光協会および富士山須山口登山歩道ホームページなどへ)。南口とも呼ばれた須山口は、古くから存在したという富士登山道ですが、宝永の大噴火で須山口五合目付近が消滅。安永年間に復興もされましたが廃れてしまいます。これが平成に入り、須山浅間神社から水ヶ塚公園~現六合目間を登山歩道、旧二合八勺から須山御胎内~水ヶ塚公園間を下山歩道として整備・復興されました。水ヶ塚公園を起点に、宝永山山頂を介して須山口の両歩道を周回します。 須山口登山歩道の入口は水ヶ塚公園の駐車場東端、富士山スカイラインの向かい側です。ここが上り一合(水ヶ塚入口)で、登山歩道の案内板が立ちます。苔むした樹林帯を緩やかに進み、上り一合五勺(上り)を過ぎて登山道らしくなります。荒れた雨裂などでは、これを巻いて踏み跡や目印のテープがつけられています。しだいに傾斜は強くなり、愛鷹連峰や西伊豆稜線が樹間にのぞく二合目を抜けると、顕著な左カーブで尾根上に上がります。ここが高鉢およびガラン沢コースへの分岐点で、わずかに右へ進むと御殿庭下の標識が立つ二合五勺・御殿庭下です。矮小化したカラマツが目を引く宝永第三火口一帯を御殿庭と呼び、カラマツが黄に色づく秋の景観は見事です。須山口登山歩道はこの先、火口の西縁をなす尾根状をたどります。御殿庭中(上り三合)を過ぎると木々も低くなり、視界も開けてきます。「三合五勺 御殿庭上」の標柱を見て森林限界に達し、不安定な岩礫の急斜面を登り切って第二、第一火口を仰ぐ四合目に上がります。宝永第一火口縁で右へ折れ、ベンチとテーブルが置かれた宝永第一火口に降り立ちます。 宝永山へは火口壁に「Z」型となって登山道が続きます。砂礫に足をとられ、体力を消耗する登りです。二度目の屈曲点の先で右方向のスロープに移り、宝永山に立ちます。宝永山からは馬の背をへて、御殿場ルート下山道へ。大砂走りの豪快な下りで一気に高度を下げると、旧二合八勺(須山口下山歩道分岐)から須山口下山歩道が分岐します。二合五勺を通り四辻への道は、砂礫地に続くだけに明瞭とはいえません。ルートを示す標柱も立ちますが、視界不良時はルートを外さぬよう注意しましょう。フジアザミが群生する斜面をへて二ツ塚上塚を右(西)に巻き、四辻(二合)を突っ切ります。幕岩への下降点をへて下り着いた須山御胎内(一合)が下り一合。ここから山腹道をたどり水ヶ塚公園に戻ります。なお須山口登山歩道の下部は、水ヶ塚公園~弁当場~富士山資料館をへて須山浅間神社を結びます(詳細は裾野市観光協会および富士山須山口登山歩道ホームページなどへ)。 -

奥庭と御庭~御中道

- 日帰り

- 2時間45分

- 4.5km

奥庭と御庭~御中道

- 日帰り

- 2時間45分

- 4.5km

五合目から六合目付近を一周するかつての行者道が御中道です。随所で分断している現在、スバルライン五合目から御庭の間は、自然解説の案内板も設置された人気の遊歩道となっています。 御庭(奥庭)バス停で下車。まずは御庭とともに天狗が飛び遊んだという伝説が残る自然の庭園、奥庭に立ち寄ります。簡易舗装の坂道を下り、奥庭荘から北端の奥庭展望台をへて遊歩道を一周します。御庭(奥庭)バス停に戻って富士スバルラインを横断、「御中道 御庭」の標識で石畳道を登り、御中道に上がります。一帯は御庭と呼ばれ、強風や積雪の影響を受けたカラマツやコメツガが印象的な樹形を見せます。御庭入口駐車場への分岐点を過ぎて寄生火山(側火山)列に沿う小噴火口跡を傍らにします。スバルライン五合目までは平坦路で、眺めのよい砂礫地と樹林帯が交互に現れます。7~8月を中心に花も多く、秋には新雪を戴いた山頂部とともにカラマツの黄やナナカマドの紅葉が鮮やかに彩ります。五合目から六合目付近を一周するかつての行者道が御中道です。随所で分断している現在、スバルライン五合目から御庭の間は、自然解説の案内板も設置された人気の遊歩道となっています。 御庭(奥庭)バス停で下車。まずは御庭とともに天狗が飛び遊んだという伝説が残る自然の庭園、奥庭に立ち寄ります。簡易舗装の坂道を下り、奥庭荘から北端の奥庭展望台をへて遊歩道を一周します。御庭(奥庭)バス停に戻って富士スバルラインを横断、「御中道 御庭」の標識で石畳道を登り、御中道に上がります。一帯は御庭と呼ばれ、強風や積雪の影響を受けたカラマツやコメツガが印象的な樹形を見せます。御庭入口駐車場への分岐点を過ぎて寄生火山(側火山)列に沿う小噴火口跡を傍らにします。スバルライン五合目までは平坦路で、眺めのよい砂礫地と樹林帯が交互に現れます。7~8月を中心に花も多く、秋には新雪を戴いた山頂部とともにカラマツの黄やナナカマドの紅葉が鮮やかに彩ります。 -

御殿場口新五合目から二ツ塚下塚(下双子山)

- 日帰り

- 2時間55分

- 6km

御殿場口新五合目から二ツ塚下塚(下双子山)

- 日帰り

- 2時間55分

- 6km

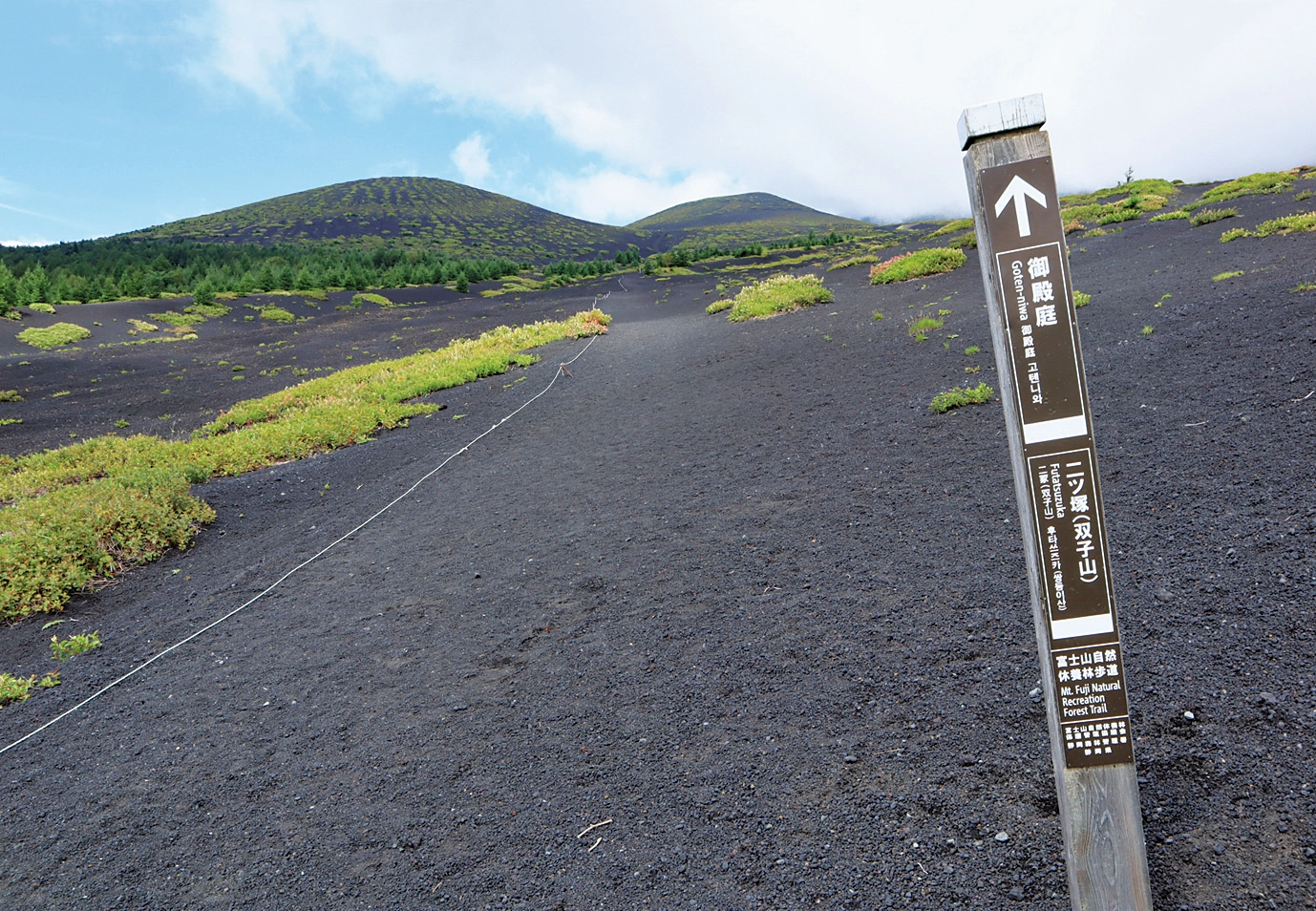

御殿場口新五合目のやや上方、愛らしい二つコブを見せるのが富士山の寄生火山のひとつである二ツ塚(双子山)です。大石茶屋で富士登山道から左に分かれ、鉄杭とロープに従って砂礫のスロープをたどります。急斜面を登り切ると二ツ塚(双子山)分岐の標識が立つ鞍部状。左へひと登りで二ツ塚下塚(下双子山)の山頂です。上塚をへて間近に仰ぐ富士山頂をはじめ360度の眺望が広がります。 山頂から西側に下って(視界が悪いときは道迷いに注意)山腹をたどり、四辻(二合)で左折して須山口下山歩道に入ります。幕岩への分岐で須山御胎内方面と分かれ、やや荒れた急斜面を下って明るい沢床に降り立ちます。見上げる幕岩は富士山噴火の溶岩やスコリアと呼ばれる噴出物が積み重なった懸崖をなしています。幕岩から溶岩流の沢床をわずかに下ると、涸滝状の崖上で行く手を阻まれます。ここで新五合目への標識に従って左に折れ、樹林が美しい山腹道に移ろいます。長々とした水平道が下りに変わると、砂礫地に出合います。わずか先が御殿場口新五合目の第1駐車場です。御殿場口新五合目のやや上方、愛らしい二つコブを見せるのが富士山の寄生火山のひとつである二ツ塚(双子山)です。大石茶屋で富士登山道から左に分かれ、鉄杭とロープに従って砂礫のスロープをたどります。急斜面を登り切ると二ツ塚(双子山)分岐の標識が立つ鞍部状。左へひと登りで二ツ塚下塚(下双子山)の山頂です。上塚をへて間近に仰ぐ富士山頂をはじめ360度の眺望が広がります。 山頂から西側に下って(視界が悪いときは道迷いに注意)山腹をたどり、四辻(二合)で左折して須山口下山歩道に入ります。幕岩への分岐で須山御胎内方面と分かれ、やや荒れた急斜面を下って明るい沢床に降り立ちます。見上げる幕岩は富士山噴火の溶岩やスコリアと呼ばれる噴出物が積み重なった懸崖をなしています。幕岩から溶岩流の沢床をわずかに下ると、涸滝状の崖上で行く手を阻まれます。ここで新五合目への標識に従って左に折れ、樹林が美しい山腹道に移ろいます。長々とした水平道が下りに変わると、砂礫地に出合います。わずか先が御殿場口新五合目の第1駐車場です。 -

鉄砲木ノ頭から高指山~富士岬平

- 日帰り

- 3時間50分

- 9.4km

鉄砲木ノ頭から高指山~富士岬平

- 日帰り

- 3時間50分

- 9.4km

三国山ハイキングコース入口バス停から旭日丘側に架かる橋を渡り、山側に分かれる道に入ります。パノラマ台への標識で左折、ついで右折すると木々が美しい山道となります。県道に出て右にたどれば、ドライブ客にも人気の展望地、パノラマ台です。トイレ脇から登山道に取付き、富士山と山中湖を背にカヤトの斜面をたどります。傾斜が強くなれば、ひと頑張りで鉄砲木ノ頭(明神山)です。山頂台地の中央には、山中諏訪神社奥宮が祀られています。県境稜線をなす高指山への道は、三角点の脇から延びています。やや道が荒れた箇所もある急下降をへて切通峠へ。この先は明るい尾根歩きに転じます。東海自然歩道をあわせて短く急登すれば高指山山頂。バラシマ峠をへて、かわいらしい富士展望ピーク、富士岬平に立ちます。振り返ると鉄砲木ノ頭から篭坂峠へ続くたおやかな山稜が望まれます。ここで県境稜線と分かれ、左(西)に下ります。別荘地を抜け下り、国道413号・道志みちに出て左折、車の往来に注意をして山中湖平野バス停を目指します。三国山ハイキングコース入口バス停から旭日丘側に架かる橋を渡り、山側に分かれる道に入ります。パノラマ台への標識で左折、ついで右折すると木々が美しい山道となります。県道に出て右にたどれば、ドライブ客にも人気の展望地、パノラマ台です。トイレ脇から登山道に取付き、富士山と山中湖を背にカヤトの斜面をたどります。傾斜が強くなれば、ひと頑張りで鉄砲木ノ頭(明神山)です。山頂台地の中央には、山中諏訪神社奥宮が祀られています。県境稜線をなす高指山への道は、三角点の脇から延びています。やや道が荒れた箇所もある急下降をへて切通峠へ。この先は明るい尾根歩きに転じます。東海自然歩道をあわせて短く急登すれば高指山山頂。バラシマ峠をへて、かわいらしい富士展望ピーク、富士岬平に立ちます。振り返ると鉄砲木ノ頭から篭坂峠へ続くたおやかな山稜が望まれます。ここで県境稜線と分かれ、左(西)に下ります。別荘地を抜け下り、国道413号・道志みちに出て左折、車の往来に注意をして山中湖平野バス停を目指します。 -

石割山から石割山稜

- 日帰り

- 4時間15分

- 9.8km

石割山から石割山稜

- 日帰り

- 4時間15分

- 9.8km

石割ハイキングコース入口バス停から平野側にわずかに戻り、丁字路を北に進むと、参道の登り口となる赤い鳥居が現れます。長い石段から東屋の建つ富士見平に上がり、幅広の作業道をたどった先に石割神社が祀られています。社殿背後の巨岩が御神体で、「石」の字に割れていることが石割の起源といいます。神社からは笹が覆う急登をへて西面に開けた石割山山頂に飛び出します。山頂からの石割山稜は、滑りやすい急下降から始まります。傾斜が緩んだ先、肩状をなす台地が平尾山で、目指す大平山への山稜に富士が重なります。平尾山をへて大窪山を越えると、明るくのびやかな山稜の先に大平山が望まれます。コース中、最も気持ちのよい所です。中継施設が建つ大平山からは小さな突起を越え、ホテルマウント富士と湖畔を結ぶ車道に出ます。湖畔に出た所が大出山入口バス停。富士山山中湖(ホテルマウント富士入口)バス停まで出ればバスの本数も増えます。石割ハイキングコース入口バス停から平野側にわずかに戻り、丁字路を北に進むと、参道の登り口となる赤い鳥居が現れます。長い石段から東屋の建つ富士見平に上がり、幅広の作業道をたどった先に石割神社が祀られています。社殿背後の巨岩が御神体で、「石」の字に割れていることが石割の起源といいます。神社からは笹が覆う急登をへて西面に開けた石割山山頂に飛び出します。山頂からの石割山稜は、滑りやすい急下降から始まります。傾斜が緩んだ先、肩状をなす台地が平尾山で、目指す大平山への山稜に富士が重なります。平尾山をへて大窪山を越えると、明るくのびやかな山稜の先に大平山が望まれます。コース中、最も気持ちのよい所です。中継施設が建つ大平山からは小さな突起を越え、ホテルマウント富士と湖畔を結ぶ車道に出ます。湖畔に出た所が大出山入口バス停。富士山山中湖(ホテルマウント富士入口)バス停まで出ればバスの本数も増えます。 -

三ツ峠登山口から三ツ峠山~河口湖駅

- 日帰り

- 5時間30分

- 12.1km

三ツ峠登山口から三ツ峠山~河口湖駅

- 日帰り

- 5時間30分

- 12.1km

開運山を最高点に御巣鷹山、木無山の3山でなる三ツ峠山は、古来、修験道で栄えた篤き信仰の山です。山頂へ通じる道は6本余。ここでは最短路である裏口(裏登山道とも)と呼ばれる登山道を登り、河口湖東端まで延びる府戸尾根をたどって河口湖駅を目指します。 天下茶屋行きハイキングバスを三ツ峠登山口バス停で下車。バス停先のY字路を直進し、清八林道に出合って左折すれば登山道入口です。三ツ峠山上へは山小屋の荷上げ車両も通る幅広の山道で、明瞭かつ危険箇所もありません。ジグザグの急坂をへて傾斜が緩んだ先、稜線直下の分岐点では開運山へと左に進みます。四季楽園の裏手から稜線に上がると、屏風岩を従えた開運山が堂々たる風格で仰がれます。富士見山荘(閉鎖中)前から木組みの階段を登り切れば、開運山山頂です。時間が許せば御巣鷹山に立ち寄るのもいいでしょう。 四季楽園前まで戻ったなら木無山の台地を越し、三ツ峠山荘前をへて季節の花も多い平坦な稜線を進みます。木無山の西端部の府戸尾根・母ノ白滝分岐点で母ノ白滝コースを右に分けると、顕著に下り始めます。やや単調な樹林の尾根道も、送電鉄塔の建つ台地で富士をはじめ周辺展望が開けます。新倉山分岐をへて霜山を過ぎ(左手の小突起に三角点あり)、西川新倉林道を横断した先で分岐に出合います。右は河口湖・富士山パノラマロープウェイ富士見台駅へ続く山腹道、左は天上山をへて富士見台駅に至る尾根道です。河口湖を俯瞰する富士見台駅からは、アジサイ散策路と名づけられた歩道を天上山護国神社に下ります。神社下の丁字路を左折すれば、河口湖駅まであとわずかです。開運山を最高点に御巣鷹山、木無山の3山でなる三ツ峠山は、古来、修験道で栄えた篤き信仰の山です。山頂へ通じる道は6本余。ここでは最短路である裏口(裏登山道とも)と呼ばれる登山道を登り、河口湖東端まで延びる府戸尾根をたどって河口湖駅を目指します。 天下茶屋行きハイキングバスを三ツ峠登山口バス停で下車。バス停先のY字路を直進し、清八林道に出合って左折すれば登山道入口です。三ツ峠山上へは山小屋の荷上げ車両も通る幅広の山道で、明瞭かつ危険箇所もありません。ジグザグの急坂をへて傾斜が緩んだ先、稜線直下の分岐点では開運山へと左に進みます。四季楽園の裏手から稜線に上がると、屏風岩を従えた開運山が堂々たる風格で仰がれます。富士見山荘(閉鎖中)前から木組みの階段を登り切れば、開運山山頂です。時間が許せば御巣鷹山に立ち寄るのもいいでしょう。 四季楽園前まで戻ったなら木無山の台地を越し、三ツ峠山荘前をへて季節の花も多い平坦な稜線を進みます。木無山の西端部の府戸尾根・母ノ白滝分岐点で母ノ白滝コースを右に分けると、顕著に下り始めます。やや単調な樹林の尾根道も、送電鉄塔の建つ台地で富士をはじめ周辺展望が開けます。新倉山分岐をへて霜山を過ぎ(左手の小突起に三角点あり)、西川新倉林道を横断した先で分岐に出合います。右は河口湖・富士山パノラマロープウェイ富士見台駅へ続く山腹道、左は天上山をへて富士見台駅に至る尾根道です。河口湖を俯瞰する富士見台駅からは、アジサイ散策路と名づけられた歩道を天上山護国神社に下ります。神社下の丁字路を左折すれば、河口湖駅まであとわずかです。 -

達磨石から三ツ峠山~母ノ白滝

- 日帰り

- 6時間45分

- 11.4km

達磨石から三ツ峠山~母ノ白滝

- 日帰り

- 6時間45分

- 11.4km

三つ峠駅を出て左へ進み、富士急行線のガードをくぐります。三ッ峠グリーンセンターのY字を左に取り、柄杓流川に沿う舗装道をたどります。その途上、神鈴の滝遊歩道を経由するとよいでしょう。登山道に入るとすぐ達磨石が鎮座します。ここから八十八大師までは急登の連続です。三ツ峠信仰を物語る数々の遺構を傍らに高度を上げていき、八十八大師からは一転、左方向へと山肌を巻き登っていきます。屏風岩の基部を横切って山頂台地への急斜面に取り付き、富士見山荘(閉鎖中)前をへて開運山に立ちます。下りにとる母ノ白滝コースは、標高差は大きいものの三ツ峠山頂部から終日運行の定期路線バス停への最短路です。2軒の山小屋の前を通って木無山西端の府戸尾根・母ノ白滝分岐点へ。府戸尾根から右に分かれ、滑りやすい急斜面を下ります。舗装された西川新倉林道に降り立ち、分岐する未舗装林道に進みます。送電鉄塔が建つ地点で母ノ白滝へ下る登山道が左に分岐します。二段の滝でなる母ノ白滝下から寺川右岸沿いをたどり、河口浅間神社をへて河口局前バス停に出ます。三つ峠駅を出て左へ進み、富士急行線のガードをくぐります。三ッ峠グリーンセンターのY字を左に取り、柄杓流川に沿う舗装道をたどります。その途上、神鈴の滝遊歩道を経由するとよいでしょう。登山道に入るとすぐ達磨石が鎮座します。ここから八十八大師までは急登の連続です。三ツ峠信仰を物語る数々の遺構を傍らに高度を上げていき、八十八大師からは一転、左方向へと山肌を巻き登っていきます。屏風岩の基部を横切って山頂台地への急斜面に取り付き、富士見山荘(閉鎖中)前をへて開運山に立ちます。下りにとる母ノ白滝コースは、標高差は大きいものの三ツ峠山頂部から終日運行の定期路線バス停への最短路です。2軒の山小屋の前を通って木無山西端の府戸尾根・母ノ白滝分岐点へ。府戸尾根から右に分かれ、滑りやすい急斜面を下ります。舗装された西川新倉林道に降り立ち、分岐する未舗装林道に進みます。送電鉄塔が建つ地点で母ノ白滝へ下る登山道が左に分岐します。二段の滝でなる母ノ白滝下から寺川右岸沿いをたどり、河口浅間神社をへて河口局前バス停に出ます。 -

足和田山から三湖台

- 日帰り

- 4時間30分

- 10.3km

足和田山から三湖台

- 日帰り

- 4時間30分

- 10.3km

羽根子山への登山道は、道の駅かつやまの西側に位置する三差路から直登コースと緩やかな回遊コースの2経路が整備されています。一湖台とも呼ばれる羽根子山で河口湖俯瞰の後は、大嵐天神社の小鞍部をへて尾根伝いに登っていきます。林道に出合って右折、ひと登りで東面の眺望がよい肩状に上がります(「知事様」の標石あり)。この先で登山道に移り、左から東海自然歩道を合わせた先が展望舎の建つ足和田山(五湖台)山頂です。三湖台へは、作業道と交錯して続きます。小突起はあるものの穏やかな雑木の尾根道です。三湖台の北端には展望デッキが設けられ、鬼ヶ岳・十二ヶ岳の急峻な山肌や、眼下に広がる青木ヶ原樹海が印象的に望まれます。紅葉台に建つレストハウスの右脇から尾根を下り、国道をトンネルで越せば青木ヶ原樹海です。数多くの溶岩洞窟を有するこの地にあって鳴沢氷穴、富岳風穴とも一般入洞(有料)が可能な洞穴として貴重です。国道上に出た所が風穴・富岳風穴バス停です。羽根子山への登山道は、道の駅かつやまの西側に位置する三差路から直登コースと緩やかな回遊コースの2経路が整備されています。一湖台とも呼ばれる羽根子山で河口湖俯瞰の後は、大嵐天神社の小鞍部をへて尾根伝いに登っていきます。林道に出合って右折、ひと登りで東面の眺望がよい肩状に上がります(「知事様」の標石あり)。この先で登山道に移り、左から東海自然歩道を合わせた先が展望舎の建つ足和田山(五湖台)山頂です。三湖台へは、作業道と交錯して続きます。小突起はあるものの穏やかな雑木の尾根道です。三湖台の北端には展望デッキが設けられ、鬼ヶ岳・十二ヶ岳の急峻な山肌や、眼下に広がる青木ヶ原樹海が印象的に望まれます。紅葉台に建つレストハウスの右脇から尾根を下り、国道をトンネルで越せば青木ヶ原樹海です。数多くの溶岩洞窟を有するこの地にあって鳴沢氷穴、富岳風穴とも一般入洞(有料)が可能な洞穴として貴重です。国道上に出た所が風穴・富岳風穴バス停です。 -

黒岳から御坂主稜線を大石峠へ

- 日帰り

- 6時間5分

- 10.3km

黒岳から御坂主稜線を大石峠へ

- 日帰り

- 6時間5分

- 10.3km

三ツ峠入口バス停は国道137号上、新御坂トンネルの河口湖側にあります。三差路を天下茶屋へとわずかに進んだ左手が御坂峠越えの古道、御坂路の入口です。つづら折れの登りで御坂峠に上がれば、稜線縦走の始まりです。自然林の美しい穏やかな道は、1646m標高点を経て露岩まじりの急坂に変わります。傾斜が緩み北面からの登山道を合せたわずか先が黒岳山頂です。広々として木々に囲まれた山頂ですが、南側へ数分たどったテラスからは、高度感あふれる富士展望が広がります。黒岳からすずらん峠へは、ブナ林が覆う急斜面を下ります。緩く登り返せば破風山の平頂。破風山から新道峠へと下り始めると、富士山側に開けた展望地が随所に現れます。2021年に完成した「FUJIYAMAツインテラス」のファーストテラスをへてセカンドテラスが設置された新道峠に達します。北面直下までシャトルバスの運行があるので(冬期運休)、これを利用した多くの観光客が、御坂稜線からの絶景を楽しんでいます。 新道峠の喧騒から離れた後は、緩急を繰り返して中藤山(節三郎岳)へ。この周辺も秀逸な富士展望台を有しています。大石峠へは小突起の登下降やヤセ尾根、露岩をぬって進む箇所も現れます。不逢山の標識を見て緩やかに下ると、かつての官道、若彦路が越える大石峠です。富士を望む明るく開けた草原状で季節の花も多いところです。大石峠からは、若彦路を左(南)に下っていきます。大淵谷に沿う林道に降り立った大石峠入口の丁字を左へ折れ、大石峠バス停のある若彦トンネル南口に出ます。車の往来に注意して県道を渡れば、河口湖駅行きバス停です。バス便は限られるので調べておきましょう。さらに河口湖北岸、河口湖自然生活館まで1時間弱歩けば、バス便は格段に増えます。三ツ峠入口バス停は国道137号上、新御坂トンネルの河口湖側にあります。三差路を天下茶屋へとわずかに進んだ左手が御坂峠越えの古道、御坂路の入口です。つづら折れの登りで御坂峠に上がれば、稜線縦走の始まりです。自然林の美しい穏やかな道は、1646m標高点を経て露岩まじりの急坂に変わります。傾斜が緩み北面からの登山道を合せたわずか先が黒岳山頂です。広々として木々に囲まれた山頂ですが、南側へ数分たどったテラスからは、高度感あふれる富士展望が広がります。黒岳からすずらん峠へは、ブナ林が覆う急斜面を下ります。緩く登り返せば破風山の平頂。破風山から新道峠へと下り始めると、富士山側に開けた展望地が随所に現れます。2021年に完成した「FUJIYAMAツインテラス」のファーストテラスをへてセカンドテラスが設置された新道峠に達します。北面直下までシャトルバスの運行があるので(冬期運休)、これを利用した多くの観光客が、御坂稜線からの絶景を楽しんでいます。 新道峠の喧騒から離れた後は、緩急を繰り返して中藤山(節三郎岳)へ。この周辺も秀逸な富士展望台を有しています。大石峠へは小突起の登下降やヤセ尾根、露岩をぬって進む箇所も現れます。不逢山の標識を見て緩やかに下ると、かつての官道、若彦路が越える大石峠です。富士を望む明るく開けた草原状で季節の花も多いところです。大石峠からは、若彦路を左(南)に下っていきます。大淵谷に沿う林道に降り立った大石峠入口の丁字を左へ折れ、大石峠バス停のある若彦トンネル南口に出ます。車の往来に注意して県道を渡れば、河口湖駅行きバス停です。バス便は限られるので調べておきましょう。さらに河口湖北岸、河口湖自然生活館まで1時間弱歩けば、バス便は格段に増えます。